Что такое наука история. Инструменты, лживые и подлинные.

69,313

380

|

|

Братан ( Слушатель ) |

| 12 июл 2017 17:47:28 |

Датировка берестяных грамот по сопутствующим монетам

новая дискуссия Статья 499

Обычная практика у археологов,да и у кладоискателей,определение возраста того или иного предмета по сопутствующим находкам(сопутки),которые находятся рядом(вместе) с предметом .

К сожалению я не могу найти реальные отчеты по раскопкам в Новгороде на Волхове.А то,что описано в литературе выглядит примерно так

Ильинский раскоп (стратиграфия и хронология)

Колчин Б.А., Черных Н.Б., Издательство "Наука", 1978; Портал "Археология России", 2005

http://www.archeolog…d0/page113

Прям военная тайна не иначе.Какие монеты?Сколько их?

Академик Янин в своей книге "Древний Новгород. Прикладное искусство и археология"вообще не рассматривает монеты.

Казалось бы,что проще?Нашел грамоту,в том-же слое монеты.Монеты определил по каталогам и ву-а-ля-получи датировку грамоты,Но нет.Пишут типа нашли столько-то монет,две определили,а по остальным молчок.

Да и вокруг всей археологии Новгорода много тайн и непоняток

Археологических раскопок в Новгороде до революции почти не было, хотя разговоры о них велись более ста лет.

В середине XIX в. существовал какой-то проект больших раскопок в Новгороде, судя по тому, что против этих раскопок в особой записке на имя министра внутренних дел графа Л. А. Перовского возражал молодой граф А. С. Уваров.

В конце XIX и начале XX в. какие-то археологические изыскания в Новгороде производил местный житель В. С. Передольский. Эти изыскания он окружил глубокой тайной, и вообще неизвестно, производил ли он в городе раскопки или ограничивался наблюдениями при строительных работах. В изданной В. С. Передольским книге «Новгородские древности» археологическая аргументация отсутствует, и только это давало ему возможность говорить, что Новгород возник еще до нашей эры, и т. д. Небрежность его наблюдений превосходит всякое вероятие. Он утверждал, например, что на Торговой стороне толщина культурного слоя «доходит до 7 сажен», а на Софийской — «не превышает одной сажени» 3. Странно, что такие грубые ошибки были допущены через 90 лет после точных измерений Е. А. Болховитинова. Теперь мы знаем, что предельная толщина слоя на Торговой стороне не 15 м, а 8, 5 м (улица Кирова), а на Софийской — не 2 м, а 7, 5 м (Дмитриевская улица, место раскопок 1951 г. ). Эти цифры основаны на множестве геологических промеров, производимых для нужд Новгородского коммунального хозяйства. В. С. Передольский собрал при своих наблюдениях большую археологическую коллекцию, но она осталась неизданной и неописанной, а впоследствии полностью погибла.

В 1911 г. в Новгороде состоялся XV Всероссийский археологический съезд. Когда такие съезды созывались в других городах, возле них предварительно производились большие раскопки. Но ни в Новгородской губернии, ни в самом Новгороде никаких серьезных раскопок, связанных с XV съездом, не было. Руководительница съездов графиня П. С. Уварова, по-видимому, унаследовала от своего мужа недоброжелательное отношение к новгородским древностям.

Однако инициативу в этом деле тогда проявил известный художник Н. К. Рерих, занимавшийся археологией. Он произвел в 1910 г. на средства Музея допетровского искусства раскопки в Новгородском Детинце. С ним вместе работал Н. Е. Макаренко. Но и эти раскопки прошли бесследно для науки, хотя были произведены, вероятно, на уровне тогдашних научных требований. От этих раскопок не сохранилось ни официального отчета, ни чертежей, ни фотографий. Научных публикаций, хотя бы предварительных, тоже не было, а добытые вещи впоследствии исчезли, не будучи описаны. Во всяком случае раскопки эти обнаружили хорошую сохранность древесины в новгородском культурном слое; краткие известия об этом появились тогда же в прессе.

Археологическое изучение Новгорода Арциховский А.В., Издательство АН СССР, 1956; Портал "Археология России", 2007

http://www.archeolog…ffe0/page9

Рерих-мутная личность(читал где-то)

И я решил пойти другим путем

Старая Русса.Город безусловно был связан с Великим Новгородом.Вот тут мне улыбнулась удача

сайт НГУ

http://www.novsu.ru/

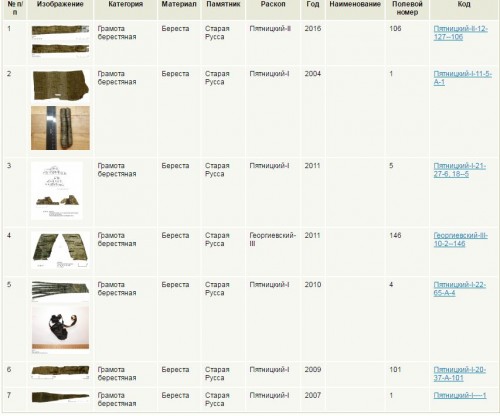

Там есть сводная таблица по раскопкам

Электронная база данных археологических находок

http://www.novsu.ru/…/?&start=0

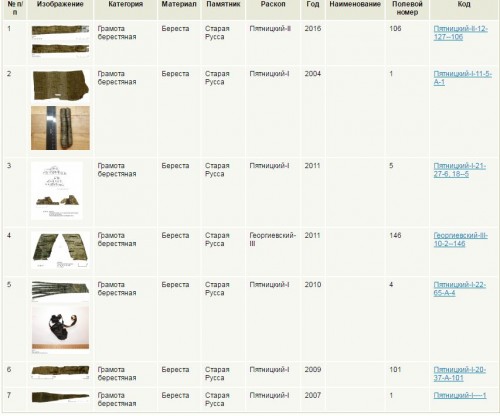

И я "забил" в таблицу- "берестяные грамоты".Локализовал по наибольшему количеству грамот.Получилась вот такая картина

Как видим,больше всего найдено грамот в раскопе Пятницкий-I Старая Русса

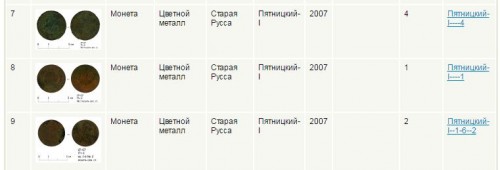

Тогда я ввел данные по монетам в этом раскопе

И получилась вот такая картина

Найдено ДЕВЯТЬ монет

Восемь из них-монеты 18-20 века

И одна монета:

Описание фальшивый денарий; разм.: 1,9x1,7x0,2

Датировка 2 пол. XI в.

Вот он

Насколько точно определена монета,вопрос спорный судя по состоянию.Но,может ли одна ФАЛЬШИВАЯ монеты служить доказательством датировки всех берестяных грамот?

Кстати ,грамоты датированы 12-14 веками,а фальшивый денарий -11 век

Но еще интересный факт .Раскопки велись в разные годы и я решил разделить находки по годам

Вот,что получилось

===========================

Эта грамота найдена в 2007 году

В том же 2007 году найдено три монеты из этого раскопа

Монеты 19-го века

===================================

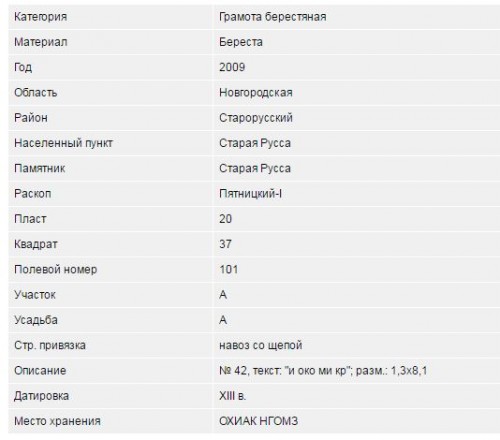

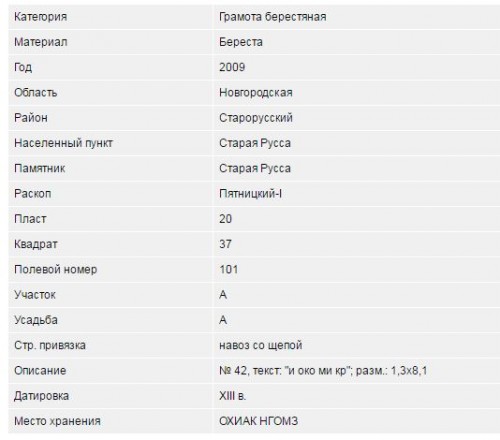

Эта грамота найдена в 2009 году

В том же году ,в этом раскопе найдена ОДНА монета 18 века

Деньга Анны Иоанновны

===============================

В 2011 году найдена грамота

В том же году найдено две монеты 18 и 19 века

====================================

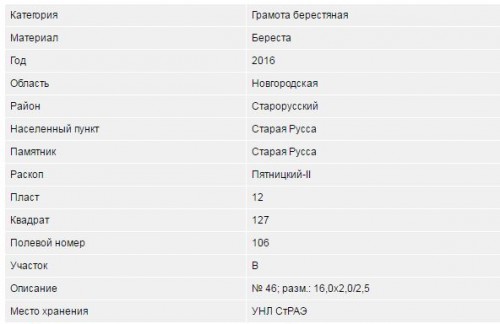

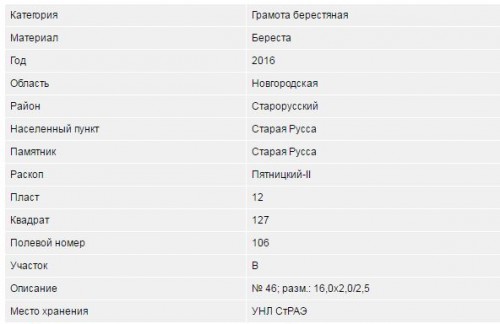

В 2016 году ,в раскопе Пятницкий II найдена грамота

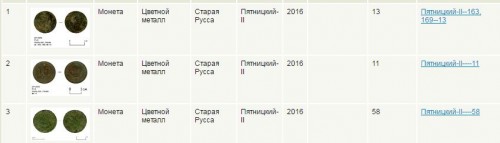

и в том же году ,в том-же раскопе найдено три монеты

Две монеты советского периода и денга 1744 года

Вот такие "сопутки" с БЕЗУСЛОВНЫМИ датировками идут вместе с берестяными грамотами

К сожалению я не могу найти реальные отчеты по раскопкам в Новгороде на Волхове.А то,что описано в литературе выглядит примерно так

Ильинский раскоп (стратиграфия и хронология)

Колчин Б.А., Черных Н.Б., Издательство "Наука", 1978; Портал "Археология России", 2005

http://www.archeolog…d0/page113

Прям военная тайна не иначе.Какие монеты?Сколько их?

Академик Янин в своей книге "Древний Новгород. Прикладное искусство и археология"вообще не рассматривает монеты.

Казалось бы,что проще?Нашел грамоту,в том-же слое монеты.Монеты определил по каталогам и ву-а-ля-получи датировку грамоты,Но нет.Пишут типа нашли столько-то монет,две определили,а по остальным молчок.

Да и вокруг всей археологии Новгорода много тайн и непоняток

Археологических раскопок в Новгороде до революции почти не было, хотя разговоры о них велись более ста лет.

В середине XIX в. существовал какой-то проект больших раскопок в Новгороде, судя по тому, что против этих раскопок в особой записке на имя министра внутренних дел графа Л. А. Перовского возражал молодой граф А. С. Уваров.

В конце XIX и начале XX в. какие-то археологические изыскания в Новгороде производил местный житель В. С. Передольский. Эти изыскания он окружил глубокой тайной, и вообще неизвестно, производил ли он в городе раскопки или ограничивался наблюдениями при строительных работах. В изданной В. С. Передольским книге «Новгородские древности» археологическая аргументация отсутствует, и только это давало ему возможность говорить, что Новгород возник еще до нашей эры, и т. д. Небрежность его наблюдений превосходит всякое вероятие. Он утверждал, например, что на Торговой стороне толщина культурного слоя «доходит до 7 сажен», а на Софийской — «не превышает одной сажени» 3. Странно, что такие грубые ошибки были допущены через 90 лет после точных измерений Е. А. Болховитинова. Теперь мы знаем, что предельная толщина слоя на Торговой стороне не 15 м, а 8, 5 м (улица Кирова), а на Софийской — не 2 м, а 7, 5 м (Дмитриевская улица, место раскопок 1951 г. ). Эти цифры основаны на множестве геологических промеров, производимых для нужд Новгородского коммунального хозяйства. В. С. Передольский собрал при своих наблюдениях большую археологическую коллекцию, но она осталась неизданной и неописанной, а впоследствии полностью погибла.

В 1911 г. в Новгороде состоялся XV Всероссийский археологический съезд. Когда такие съезды созывались в других городах, возле них предварительно производились большие раскопки. Но ни в Новгородской губернии, ни в самом Новгороде никаких серьезных раскопок, связанных с XV съездом, не было. Руководительница съездов графиня П. С. Уварова, по-видимому, унаследовала от своего мужа недоброжелательное отношение к новгородским древностям.

Однако инициативу в этом деле тогда проявил известный художник Н. К. Рерих, занимавшийся археологией. Он произвел в 1910 г. на средства Музея допетровского искусства раскопки в Новгородском Детинце. С ним вместе работал Н. Е. Макаренко. Но и эти раскопки прошли бесследно для науки, хотя были произведены, вероятно, на уровне тогдашних научных требований. От этих раскопок не сохранилось ни официального отчета, ни чертежей, ни фотографий. Научных публикаций, хотя бы предварительных, тоже не было, а добытые вещи впоследствии исчезли, не будучи описаны. Во всяком случае раскопки эти обнаружили хорошую сохранность древесины в новгородском культурном слое; краткие известия об этом появились тогда же в прессе.

Археологическое изучение Новгорода Арциховский А.В., Издательство АН СССР, 1956; Портал "Археология России", 2007

http://www.archeolog…ffe0/page9

Рерих-мутная личность(читал где-то)

И я решил пойти другим путем

Старая Русса.Город безусловно был связан с Великим Новгородом.Вот тут мне улыбнулась удача

сайт НГУ

http://www.novsu.ru/

Там есть сводная таблица по раскопкам

Электронная база данных археологических находок

http://www.novsu.ru/…/?&start=0

И я "забил" в таблицу- "берестяные грамоты".Локализовал по наибольшему количеству грамот.Получилась вот такая картина

Как видим,больше всего найдено грамот в раскопе Пятницкий-I Старая Русса

Тогда я ввел данные по монетам в этом раскопе

И получилась вот такая картина

Найдено ДЕВЯТЬ монет

Восемь из них-монеты 18-20 века

И одна монета:

Описание фальшивый денарий; разм.: 1,9x1,7x0,2

Датировка 2 пол. XI в.

Вот он

Насколько точно определена монета,вопрос спорный судя по состоянию.Но,может ли одна ФАЛЬШИВАЯ монеты служить доказательством датировки всех берестяных грамот?

Кстати ,грамоты датированы 12-14 веками,а фальшивый денарий -11 век

Но еще интересный факт .Раскопки велись в разные годы и я решил разделить находки по годам

Вот,что получилось

===========================

Эта грамота найдена в 2007 году

В том же 2007 году найдено три монеты из этого раскопа

Монеты 19-го века

===================================

Эта грамота найдена в 2009 году

В том же году ,в этом раскопе найдена ОДНА монета 18 века

Деньга Анны Иоанновны

===============================

В 2011 году найдена грамота

В том же году найдено две монеты 18 и 19 века

====================================

В 2016 году ,в раскопе Пятницкий II найдена грамота

и в том же году ,в том-же раскопе найдено три монеты

Две монеты советского периода и денга 1744 года

Вот такие "сопутки" с БЕЗУСЛОВНЫМИ датировками идут вместе с берестяными грамотами

ОТВЕТЫ (10)

|

|

Поверонов ( Слушатель ) |

| 12 июл 2017 22:59:48 |

Цитата: Братан от 12.07.2017 17:47:28

Да, советские монеты в одном слое с грамотами тринадцатого века это круто.

Но есть одна гипотеза.

Если в вязкую массу типа болота бросить монету и грамоту то как бы очевидно что монета как более тяжелая утонет со временем глубже чем береста по физическому закону сопротивления среды. Таким образом монета как бы окажется не в своем слое, а в более древнем. В принципе любая почва - это проницаемая вязкая масса, и соответственно далеко не факт, что в одном слое через длительное время остаются "одновременные" предметы.

Это на самом деле лишь предположение, на котором основывается археология, но не очевидное. Данная гипотеза ставит с ног на голову всю археологию, так как различные скорости медленного движения в проницаемых грунтах никто не изучал, да и как это можно бы сделать не понятно. Но простой эксперимент - бросить монету и бересту в сосуд с водой показывает, что есть основания для вопроса. Представим себе что высокая проницаемость воды есть лишь масштабирование процесса погружения во времени, то есть как бы замедленная съемка погружения предметов в почву.

И на самом деле любой предмет положенный на рыхлый грунт подвергается двум воздействиям - он обносится сверху наносным грунтом но и одновременно сам погружается в грунт на который был положен, и понятно что скорость погружения тем больше чем выше удельное давление предмета на грунт, то есть нож воткнутый в грунт будем погружаться со временем быстрее, чем такой же положенный на грунт плоскостью.

Предметы в вязкой среде могут время от времени встряхиваться разного рода землетрясениями, а грунт может менять вязкость в зависимости от обилия осадков. В общем похоже вся археология базируется на зыбком песке ...

|

|

Братан ( Слушатель ) |

| 13 июл 2017 01:38:41 |

Цитата: Поверонов от 12.07.2017 22:59:48

Дело в другом.Можно сколько угодно строить теорий,но других монет нет

|

|

Поверонов ( Слушатель ) |

| 13 июл 2017 08:39:28 |

Цитата: Братан от 13.07.2017 01:38:41

Есть еще одна гипотеза. Если монеты тогда штамповали из тонкого железа как жетоны, то они превратились в ржавую муку и смешались с грунтом. Как отмечает Сандуков отсутствие железа в древних слоях не означает, что его тогда не было, в отличие от цветных металлов оно могло исржаветь.

|

|

ILPetr ( Слушатель ) |

| 13 июл 2017 09:29:40 |

Цитата: Поверонов от 13.07.2017 08:39:28

Железо до промышленной революции 18-19-го века было бОльшей потребительской ценностью в виде инструментов, чем в виде монет.

|

|

Братан ( Слушатель ) |

| 13 июл 2017 09:57:28 |

Цитата: ILPetr от 13.07.2017 09:29:40

Только не в Новгороде на Волхове.

Там "чернины" найдено и датировано дремучими веками-не счесть

Вот,например,замочек 10-15 век

Или этот 13-го века

Они в параллельной реальности жили

|

|

ILPetr ( Слушатель ) |

| 13 июл 2017 11:13:16 |

Цитата: Братан от 13.07.2017 09:57:28

Только не "Только не в Новгороде на Волхове", а именно "в Новгороде на Волхове", где из железа делали и далее по тексту Вы как раз подтвердили бОльшую полезность железа в виде инструментов, а не монет.

(Кстати, замок из 13-го века вызывает у меня смутные сомнения своей английскостью, изобретенной в 1784г).

|

|

ILPetr ( Слушатель ) |

| 13 июл 2017 13:42:42 |

Цитата: Братан от 13.07.2017 11:35:33

У сумки швы надо смотреть, обычный "машинный" челночный шов вручную легко шьется, но обычно одной ниткой. Поэтому если начала швов явно двухниточные, то это середина 19-го века.

|

|

Red_Dragon ( Слушатель ) |

| 14 июл 2017 01:23:22 |

...там с "чешуйками" презабавнейшая история нарисовалась, но об этом потом..

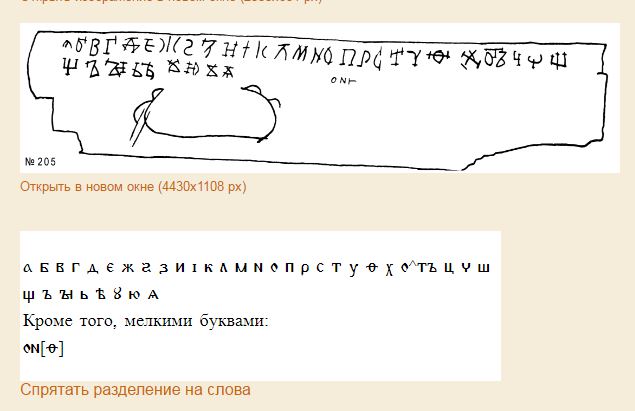

Вот грамота № 195.

Новгород, {1300–1320}

Раскоп Неревский, усадьба «К»

Условная дата: 1300–1320, cтратиграфическая дата: 1300-е – нач. 1310-х гг.

Категория: письма

Содержание: От Олексея к Гавриле (о состоянии хлебов).

Сохранность: фрагмент

Статья ДНД: Г2

Литература: Попр.-VIII

Том НГБ: V

Место хранения: НГОМЗ

ссылка

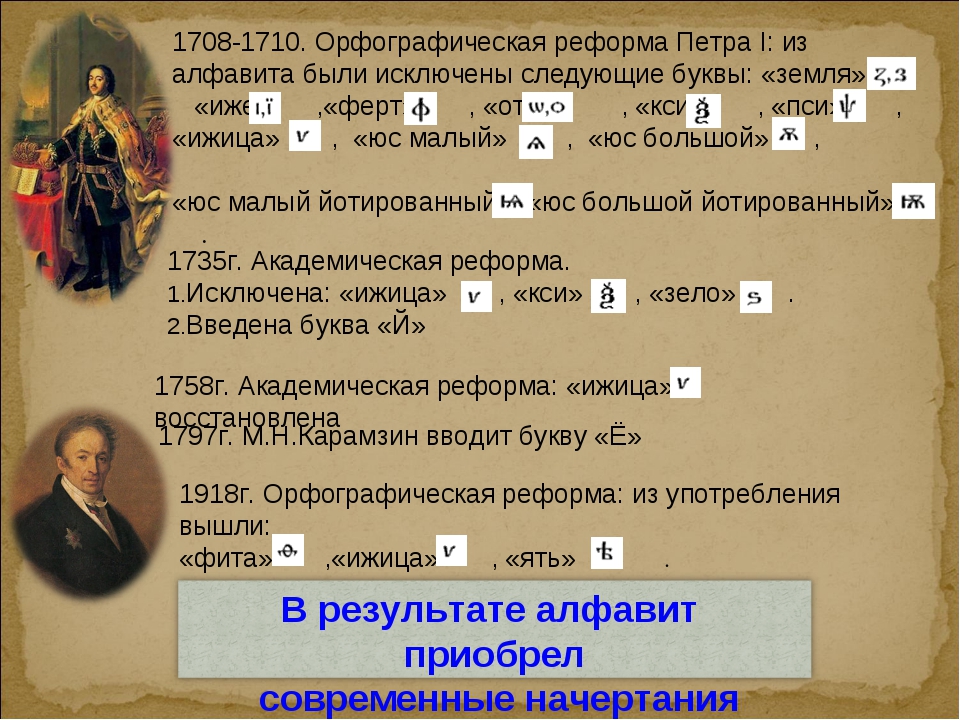

Обратите внимание на старое написание букв "у", "н", а также на дореформенную букву "кси" в слове "Алексеевич" в первых книгах эпохи Петра:

ссылка

ссылка

В этой берестяной грамоте имя "Алексей" написано уже по-современному, без отмененной в 1735 году буквы "кси"...

Вот еще одна грамота:

Грамота 91

Новгород, {1360–1380}

Раскоп Неревский, усадьба «Е»

Условная дата: 1360–1380, cтратиграфическая дата: 70-е – нач. 80-х гг. XIV в.

Категория: письма

Содержание: Начало письма от Ларьяна к Максиму (Онцифоровичу).

Сохранность: фрагмент

Статья ДНД: Г53

Том НГБ: III

Место хранения: ГИМ

ссылка

Здесь имя "Максим" тоже написано так, как его пишут сейчас, без буквы "кси"...

Вот грамота № 195.

Новгород, {1300–1320}

Раскоп Неревский, усадьба «К»

Условная дата: 1300–1320, cтратиграфическая дата: 1300-е – нач. 1310-х гг.

Категория: письма

Содержание: От Олексея к Гавриле (о состоянии хлебов).

Сохранность: фрагмент

Статья ДНД: Г2

Литература: Попр.-VIII

Том НГБ: V

Место хранения: НГОМЗ

ссылка

Обратите внимание на старое написание букв "у", "н", а также на дореформенную букву "кси" в слове "Алексеевич" в первых книгах эпохи Петра:

ссылка

ссылка

В этой берестяной грамоте имя "Алексей" написано уже по-современному, без отмененной в 1735 году буквы "кси"...

Вот еще одна грамота:

Грамота 91

Новгород, {1360–1380}

Раскоп Неревский, усадьба «Е»

Условная дата: 1360–1380, cтратиграфическая дата: 70-е – нач. 80-х гг. XIV в.

Категория: письма

Содержание: Начало письма от Ларьяна к Максиму (Онцифоровичу).

Сохранность: фрагмент

Статья ДНД: Г53

Том НГБ: III

Место хранения: ГИМ

ссылка

Здесь имя "Максим" тоже написано так, как его пишут сейчас, без буквы "кси"...