Спецслужбы

1,319,842

7,946

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

В Ростове-на-Дону за госизмену задержан конструктор предприятия ОПК, передававший Украине данные о ПВО и личном составе ВС РФ, — ФСБ.

Отредактировано: Vediki977 - 24 май 2023 11:14:47

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Прямо как во времена Карацупы и его собаки Ингуса...

55 лет

Карма: +6,778.93

Регистрация: 20.11.2008

Сообщений: 26,934

Читатели: 51

Глобальный Модератор

Регистрация: 20.11.2008

Сообщений: 26,934

Читатели: 51

Глобальный Модератор

Цитата: Vediki977 от 24.05.2023 16:12:34Прямо как во времена Карацупы и его собаки Ингуса...

В порядке срывания покровов - собаку Карацупы звали Индус. Но в момент популяризации испугались политических осложнений с Индией. Даже взрослые люди иногда боятся самых странных вещей.

"Иван Грозный помещает на рабочий стол полученный от хана ярлык."(с) Не моё.

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

В армию писателя Казакевича не взяли - у него был белый билет по зрению. Однако в 1941 году он уходит в московское ополчение, где известного к тому времени переводчика и публициста зачислили в знаменитую "писательскую роту". Там воевало множество писателей, в частности, автор "Красных дьяволят" Павел Бляхин, которому было уже за пятьдесят.

Оттуда Казакевич и переводится в войсковую разведку. Помогло свободное владение немецким языком, и то, что он взял у приятеля очки с гораздо менее толстыми линзами - зрение на медкомиссии в полевых условиях определяли по стеклам очков. В разведке писатель и служил всю войну, пройдя путь от рядового разведчика до начальника разведотдела дивизии и помощника начальника разведотдела 47-й армии. Был награжден медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны II степени (1944 г.) и двумя орденами Красной Звезды (1944 и 1945 гг.).

Казакевич чрезвычайно болезненно переживал разговоры про евреев и "Ташкентский фронт", поэтому упрямо отказывался работать по специальности. Доходило до того, что когда после очередного ранения и госпиталя его определили на работу в военную газету во Владимире, он списался со своим командиром – Захаром Петровичем Выдриганом - и тот вытащил его обратно в дивизию по фальшивому предписанию.

Когда в марте 1946 года капитану Казакевичу велели писать рапорт на демобилизацию, он положил на стол начальника штаба документ со следующим текстом:

Ввиду того, что я слеп, как сова,

И на раненых ногах хожу, как гусь,

Я гожусь для войны едва-едва,

А для мирного времени совсем не гожусь.

К тому ж сознаюсь, откровенный и прямой,

Что в военном деле не смыслю ничего.

Прошу отпустить меня домой

Немедленно с получением сего.

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

- Так что передать мой король?

- Передай твой король мой пламенный привет!

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Тесть одним звонком мог решить проблему, пристроить зятя на тёпленькое местечко в Трофейном комитете, который в то время возглавлял – после гибели в 1942-м году под Старой Русой приёмного сына лётчика Тимура Фрунзе, отправке которого на фронт поспособствовал маршал, он таких опрометчивых шагов больше не делал.

Про людей этой профессии известно мало, да и сами они не очень любят о себе рассказывать. Доподлинно известно лишь одно: служба у них пожизненная, и бывших разведчиков не бывает.

Детство

Где точно родился герой этой статьи Анатолий Георгиевич Павлов, мне найти так и не удалось. Из открытых источников известно, что произошло это 20 апреля 1920 года в Иваново-Вознесенской губернии, которая в те годы была не маленькая, и включала в себя помимо нынешней Ивановской области ещё и Кинешемский и Юрьевецкий, и часть Нерехтского уездов Костромской области, Шуйский и часть Суздальского и Ковровского уездов Владимирской области. В городе он родился или в деревне – Бог весть, рабочими, крестьянами или служащими были родители, тоже скрыто тайной, известно лишь, что они были русскими.

После школы, в 18 лет, Анатолий поступил в танковое училище, и окончил его как раз перед войной. В первых, самых страшных боях лета-осени 1941 года, в ходе которых были практически полностью разгромлены Западный, Юго-Западный и Северо-Западный фронты, ему поучаствовать не довелось: в Действующей армии он оказался только осенью первого года войны. К сентябрю 1941 года вермахт оккупировал Украину, немецкое командование, проведя перегруппировку сил и подтянув оставшиеся весьма скудные резервы, начало наступление на Москву. 70-ти пехотным, танковым и моторизованным дивизиям группы армий «Центр» противостояли 6 армий Западного фронта под командованием сначала генерал-полковника Ивана Конева, а затем генерала армии Георгия Жукова, и 6 армий Резервного фронта, которым командовал Семён Будённый. Всего в составе двух фронтов имелось 45 дивизий, 12 из которых были дивизиями народного ополчения. Враг имел многократное превосходство в живой силе, технике и авиации, что позволило немцам уже к 10 октября окружить более 600 тыс. советских солдат. В Вяземском котле, без боеприпасов, продовольствия, по сути, без командиров, оказался и лейтенант Павлов, но, к счастью, ему удалось вырваться из окружения и с оружием и комсомольским билетом прийти к своим. После скорой проверки в особом отделе, благо, свидетелей того, что он не струсил, не побежал, было предостаточно, Павлова отправили в танковую часть, и он участвовал в обороне Москвы.

Ссылка

Про людей этой профессии известно мало, да и сами они не очень любят о себе рассказывать. Доподлинно известно лишь одно: служба у них пожизненная, и бывших разведчиков не бывает.

Детство

Где точно родился герой этой статьи Анатолий Георгиевич Павлов, мне найти так и не удалось. Из открытых источников известно, что произошло это 20 апреля 1920 года в Иваново-Вознесенской губернии, которая в те годы была не маленькая, и включала в себя помимо нынешней Ивановской области ещё и Кинешемский и Юрьевецкий, и часть Нерехтского уездов Костромской области, Шуйский и часть Суздальского и Ковровского уездов Владимирской области. В городе он родился или в деревне – Бог весть, рабочими, крестьянами или служащими были родители, тоже скрыто тайной, известно лишь, что они были русскими.

После школы, в 18 лет, Анатолий поступил в танковое училище, и окончил его как раз перед войной. В первых, самых страшных боях лета-осени 1941 года, в ходе которых были практически полностью разгромлены Западный, Юго-Западный и Северо-Западный фронты, ему поучаствовать не довелось: в Действующей армии он оказался только осенью первого года войны. К сентябрю 1941 года вермахт оккупировал Украину, немецкое командование, проведя перегруппировку сил и подтянув оставшиеся весьма скудные резервы, начало наступление на Москву. 70-ти пехотным, танковым и моторизованным дивизиям группы армий «Центр» противостояли 6 армий Западного фронта под командованием сначала генерал-полковника Ивана Конева, а затем генерала армии Георгия Жукова, и 6 армий Резервного фронта, которым командовал Семён Будённый. Всего в составе двух фронтов имелось 45 дивизий, 12 из которых были дивизиями народного ополчения. Враг имел многократное превосходство в живой силе, технике и авиации, что позволило немцам уже к 10 октября окружить более 600 тыс. советских солдат. В Вяземском котле, без боеприпасов, продовольствия, по сути, без командиров, оказался и лейтенант Павлов, но, к счастью, ему удалось вырваться из окружения и с оружием и комсомольским билетом прийти к своим. После скорой проверки в особом отделе, благо, свидетелей того, что он не струсил, не побежал, было предостаточно, Павлова отправили в танковую часть, и он участвовал в обороне Москвы.

Скрытый текст

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Добрый день, уважаемые коллеги!

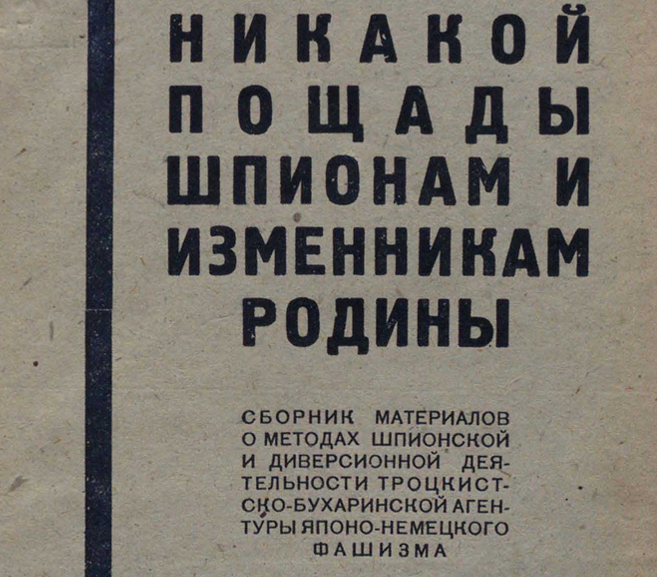

Сегодня хочу поговорить с вами об очень интересной книге.

Обложка.

Попалась она мне на глаза случайными путями и вызвала живейший интерес. Дело в том, что подобная литература до нашего времени практически не дошла. И такие книги являются значительным раритетом. У меня, естественно, электронный вариант. Несмотря на то, что я люблю работать с физическими экземплярами, именно этот - библиографическая редкость с соответствующим ценником.

Итак, это сборник, состоящий из вступительной части и четырех статей.

Много идеологических штампов и разных витиеватых выражений, типа: «трижды презренные», «троцкистские иуды, продававшие родину за 30 сребреников, да и то фальшивых», «трижды предавшие и трижды продавшие родину троцкистские подлецы». Интересные проклятия, будто читаешь определенный труд на религиозную тему. Тут следует учитывать год издания.

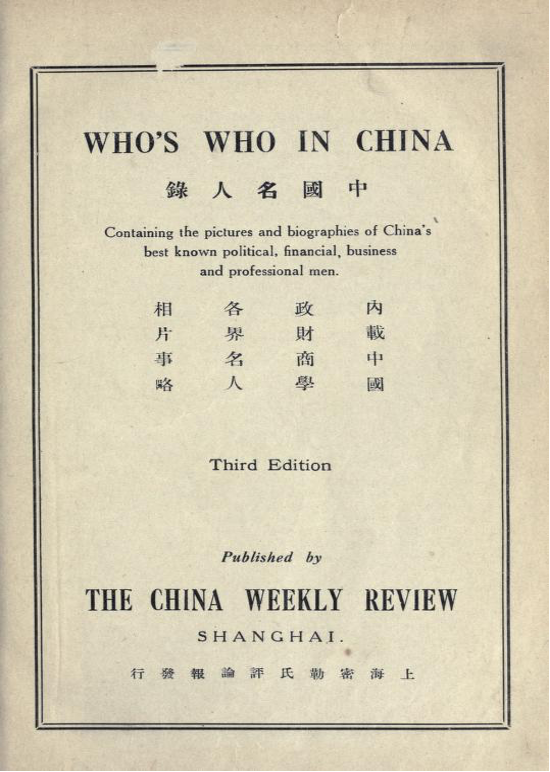

Но мое особое внимание привлекла статья Александра Моисеевича Хамадана «Японский шпионаж», написанная в 1937 году. О ней хочу поговорить подробно. Вернее, донести до вас, уважаемые читатели, ее сокращенную версию. А в следующей статье объяснить, почему она так меня задела и какие мысли пришли мне в голову после ее прочтения.

Перехожу к цитированию.

«Шпионаж и разведка занимают исключительное место во всех областях японской политики. «Военная разведка, политический̆ и экономический̆ шпионаж предшествуют, подготовляют почву для осуществления японских захватов на Азиатском материке», — пишет шанхайский журнал «Чайна Уикли Ревью». (прим. China Weekly Review).

Ссылка

Сегодня хочу поговорить с вами об очень интересной книге.

Обложка.

Попалась она мне на глаза случайными путями и вызвала живейший интерес. Дело в том, что подобная литература до нашего времени практически не дошла. И такие книги являются значительным раритетом. У меня, естественно, электронный вариант. Несмотря на то, что я люблю работать с физическими экземплярами, именно этот - библиографическая редкость с соответствующим ценником.

Итак, это сборник, состоящий из вступительной части и четырех статей.

Много идеологических штампов и разных витиеватых выражений, типа: «трижды презренные», «троцкистские иуды, продававшие родину за 30 сребреников, да и то фальшивых», «трижды предавшие и трижды продавшие родину троцкистские подлецы». Интересные проклятия, будто читаешь определенный труд на религиозную тему. Тут следует учитывать год издания.

Но мое особое внимание привлекла статья Александра Моисеевича Хамадана «Японский шпионаж», написанная в 1937 году. О ней хочу поговорить подробно. Вернее, донести до вас, уважаемые читатели, ее сокращенную версию. А в следующей статье объяснить, почему она так меня задела и какие мысли пришли мне в голову после ее прочтения.

Перехожу к цитированию.

«Шпионаж и разведка занимают исключительное место во всех областях японской политики. «Военная разведка, политический̆ и экономический̆ шпионаж предшествуют, подготовляют почву для осуществления японских захватов на Азиатском материке», — пишет шанхайский журнал «Чайна Уикли Ревью». (прим. China Weekly Review).

Скрытый текст

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Карма: +1,212.76

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Регистрация: 26.11.2007

Сообщений: 18,935

Читатели: 17

Напоминаем читателям: по просьбе "Российской газеты" Служба внешней разведки Российской Федерации впервые рассекретила досье трех разведчиков-нелегалов. Материал о полковнике Борисе Симоновиче Прибыткове в "РГ" - Неделя опубликован 3 мая 2023 года. Пришел черед поведать и о гордости отечественной нелегальной разведки, Герое Советского Союза Евгении Ивановиче Киме (1932-1998).

И человеком, чей семейный очаг был разрушен нескончаемо долгим его отсутствием. И отцом трагически погибшего единственного сына. И великим нелегалом, преодолевшим все, что только можно преодолеть там. И закончившим жизнь под шальными колесами случайного автомобиля здесь, в нескольких шагах от родного московского дома.

Все это о полковнике-нелегале Евгении Ивановиче Киме. Триумфы и трагедии одного из символов нелегальной разведки слились в клубок из оборванных нитей, не имеющих ни конца, ни начала.

Приходится опускать немыслимые, лишь нескольким людям разведки известные, подробности его оперативной работы. Как и некоторые важные детали биографии типа страны, где десятилетиями действовал советский нелегал.

Ким Ен Чер, это его настоящее имя, седьмой и младший ребенок в большой крестьянской корейской семье. Отец тянул, как мог, шестерых сыновей и дочку, но рано умер. Из нищеты детей вытаскивала мама, с которой наш Герой, несмотря ни на какие разлуки, сохранял трогательные отношения до конца ее дней. В довоенные годы в Корее для детей бедняков образование заканчивалось на начальной школе. Однако Ким Ен Чер отличался не только прилежанием, чем в его стране было никого не удивить, но и явными способностями, а в изучении языков - и талантом. Да еще губкой впитывал все то хорошее, что веками развивалось в древней культуре Юго-Восточной Азии.

Ссылка

Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким прожил три десятилетия под чужим именем. / СВР

Он не должен был стать разведчиком и уж тем более советским нелегалом. Он вообще не должен был оказаться в нашей стране. Он начинал свою жизнь в "особых условиях" с такого круглого нуля, что о головокружительной карьере, им самим и сделанной, нельзя было даже мечтать. Он добывал секреты, обходя немыслимые кордоны. Он стал, редчайшая честь, Героем Советского Союза...

И человеком, чей семейный очаг был разрушен нескончаемо долгим его отсутствием. И отцом трагически погибшего единственного сына. И великим нелегалом, преодолевшим все, что только можно преодолеть там. И закончившим жизнь под шальными колесами случайного автомобиля здесь, в нескольких шагах от родного московского дома.

Все это о полковнике-нелегале Евгении Ивановиче Киме. Триумфы и трагедии одного из символов нелегальной разведки слились в клубок из оборванных нитей, не имеющих ни конца, ни начала.

Приходится опускать немыслимые, лишь нескольким людям разведки известные, подробности его оперативной работы. Как и некоторые важные детали биографии типа страны, где десятилетиями действовал советский нелегал.

Ким Ен Чер, это его настоящее имя, седьмой и младший ребенок в большой крестьянской корейской семье. Отец тянул, как мог, шестерых сыновей и дочку, но рано умер. Из нищеты детей вытаскивала мама, с которой наш Герой, несмотря ни на какие разлуки, сохранял трогательные отношения до конца ее дней. В довоенные годы в Корее для детей бедняков образование заканчивалось на начальной школе. Однако Ким Ен Чер отличался не только прилежанием, чем в его стране было никого не удивить, но и явными способностями, а в изучении языков - и талантом. Да еще губкой впитывал все то хорошее, что веками развивалось в древней культуре Юго-Восточной Азии.

Скрытый текст

Сейчас на ветке:

7,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 2,

Ботов: 5