Азия и АТР станут новыми очагами напряжённости. Алексей Авдонин

17 янв 2018 в 13:17

Trifon

|

|---|

|

Ветка: Большой передел мира

Оценка уровня милитаризации регионов мира и прогноз будущих зон вооружённых конфликтов.

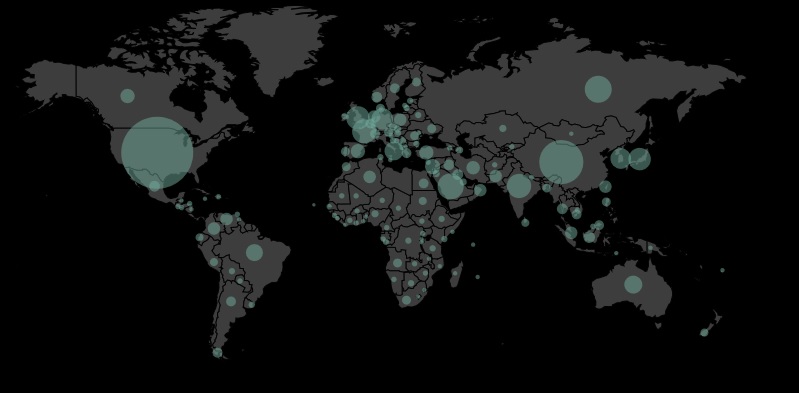

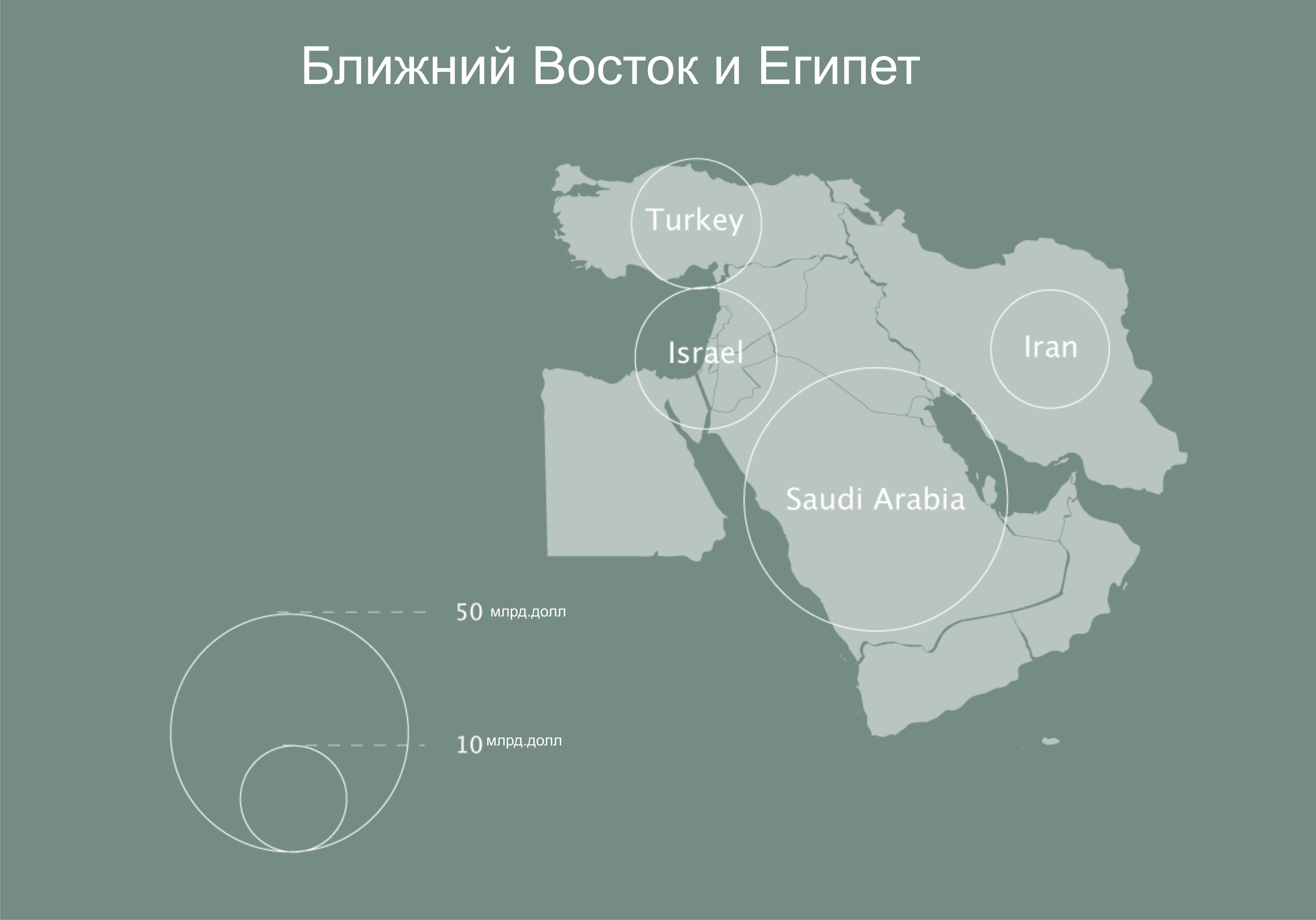

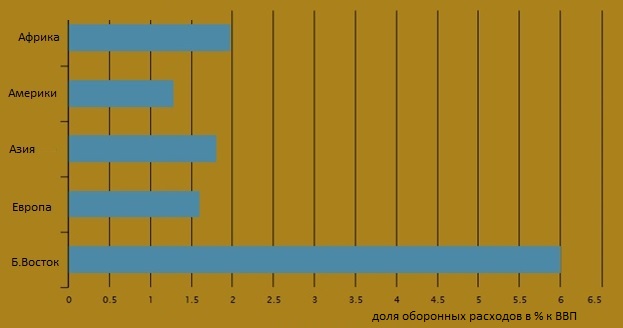

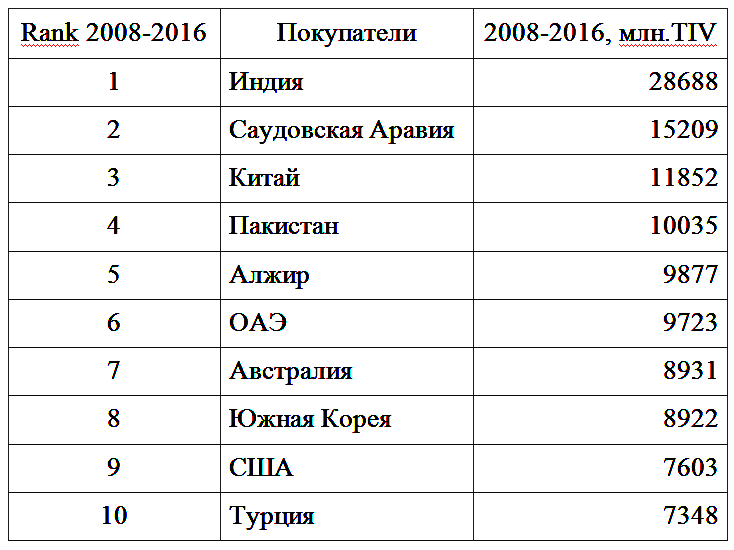

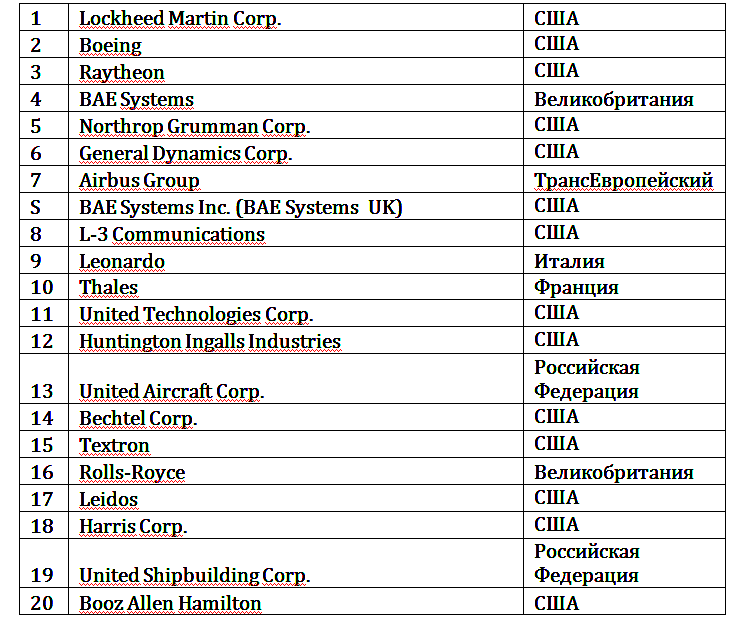

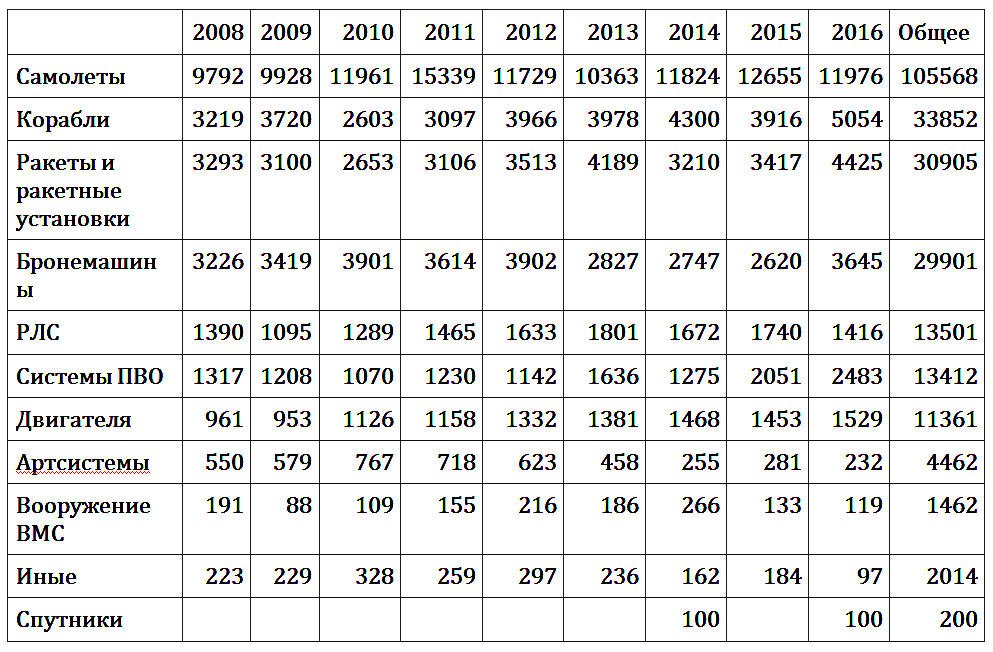

Любая внешняя насильственная трансформация текущих моделей межгосударственных отношений в том или ином регионе невозможна без интенсификации противоречий и перевода их в состояние вооружённого конфликта. Ранее СОНАР-2050 публиковал исследования о западной модели «Разрушение-Созидание» и общих тенденциях роста мировых и региональных оборонных расходов. По уровню темпов увеличения оборонных расходов и закупки странами вооружений и военной техники можно судить о степени «накачки» регионов «духом милитаризма» и формировании условий для последующего кровопролития. Наибольший приоритет среди регионов мира для англосаксонской группы стран имеют, безусловно, регионы с наибольшими залежами природных ресурсов (нефть, газ, редкоземельные металлы) и т. н. геополитические разломы (места столкновения этнических групп для ослабления потенциальных лидеров тех или иных регионов). Ключевым индикатором милитаризации регионов мира является уровень оборонных расходов. Размер военных ассигнований определяет и возможности по закупке вооружения и военной техники (ВВТ), и, как следствие, милитаризацию региона. Для объективного понимания процессов обратимся к официальным открытым источникам, в частности, SIPRI и UNROCA (отметим, что на текущий момент нет точных сведений о размерах оборонных расходов за 2017 год, официальная публикация SIPRI2017 состоится в апреле 2018 года). Вместе с тем, по прогнозам, уровень оборонных расходов в 2017 году продолжил рост и составил около 1,7-1,71 трлн долл. США. Рис. 1. Плотность распределения мировых оборонных расходов по регионам и странам мира (по данным SIPRI)  Ключевая доля по военным ассигнованиям приходится на 10 стран (73%, или три четверти от всех расходов) — США, КНР, РФ, Саудовскую Аравию, Индию, Францию, Великобританию, Японию, ФРГ и Южную Корею. Отметим, что в 2016 году Россия вышла на третье место, опередив Саудовскую Аравию. Из Рис.1 видно, что наибольшая региональная плотность военных расходов выпадает на Европу, Ближний Восток, Азию и АТР. Оборонные расходы США в три раза превышают размер военного бюджета КНР (более 611 против 215 млрд долл. США) и военные ассигнования восьми стран с наибольшими оборонными бюджетами в совокупности. Рис. 2. Сравнительный график оборонных расходов США и других стран мира (по данным SIPRI)  Для понимания региональных особенностей милитаризации обратимся к её рассмотрению по отдельности. Африка Военные расходы африканского региона в 2016–2017 гг. составили более 38 млрд долл. США. На протяжении 2015–2016 гг. происходило общее снижение военных ассигнований в среднем по 1,3% в год (следует учитывать, что по западным подходам Египет относится не к африканскому региону, а к Ближнему Востоку).  Америка (Северная, Южная Америка) Военные расходы Северной и Южной Америки составляют около 693–695 млрд долл., из них на страны Северной Америки приходится 90% от общего объёма данного региона. Примечательно, что наибольшие темпы роста оборонных расходов наблюдаются в странах Латинской Америки (Центральной Америки и Карибского бассейна) — 9,1%, в Южной Америке — 7,5%. Вместе с тем совокупный объём военных ассигнований региона (С. и Ю. Америк) на 4,4% ниже уровня десятилетней давности (2006–2007 гг.). При этом снижение наблюдалось в Северной Америке (на 4,8%), а увеличение — в Южной Америке (на 5,5%), в странах Латинской Америки (50%).  Азиатско-Тихоокеанский регион и Океания Уровень оборонных расходов стран данного региона превышает 450 млрд долл. Наблюдается постоянный рост в среднем 4–4,5%. С 2006–2007 года за 10 лет объём совокупных военных ассигнований увеличился на 64–65%. Наибольшие расходы приходятся на КНР — 225,7–227 млрд долл., Индию — 55,6–56 млрд долл., Японию — 41,6–42 млрд долл., Ю. Корею — 37,3–38 млрд долл., Австралию — 24,7–25 млрд долл.  Ближний Восток Ближний Восток характеризуется относительно высоким уровнем милитаризации в свете сосредоточения значительных объёмов энергетических ресурсов, геополитических стыков и транспортных узлов. Наиболее крупные ассигнования выпадают на Саудовскую Аравию — 61,38–62 млрд долл. (до 2016 года объём превышал 81,5 млрд долл.), ОАЭ — около 23–24 млрд долл., Израиль — 17,8–18 млрд долл., Турцию — 14,9–15 млрд долл., Иран — 12,4 млрд долл., Оман — 9 млрд долл., Египет — 5,4 млрд долл.  Про Европейский регион (страны Европы, РФ) СОНАР публиковал исследования ранее.  В целом, если рассматривать регионы по относительному показателю — доле военных расходов к ВВП, наибольшие показатели имеют страны Ближнего Востока, Африки, Азии (надо понимать, что уровень ВВП данных стран ниже развитых государств и для обеспечения безопасности они вынуждены расходовать больше в ущерб социальным программам).  По данным SIPRI, основным покупателем (топ-10) вооружения и военной техники в мире в период с 2008 по 2016 год являлась Индия (условный объём сделок по ВВТ превышает 28,7 млрд). На втором месте Саудовская Аравия (15,2 млрд), на третьем — Китай (11,85 млрд), потом Пакистан (10,1 млрд), Алжир (9,87), ОАЭ (9,72), Австралия (8,93), Южная Корея (8,92), США (7,6; закупает ВВТ в других странах), Турция (7,34).  Основными поставщиками ВВТ в мире выступают США, РФ, ФРГ, Франция и Китай, другие страны в топ-10 указаны ниже.  Ключевыми (топ-20) поставщиками в мире ВВТ являются корпорации США, Великобритании, Италии, Франции, Российской Федерации. Первое место занимает корпорация Lockheed Martin Corp. (США).  По видам ВВТ (по условному показателю SIPRI TIV, млн) основная доля поставок приходилась на самолёты, корабли, ракеты и ракетные установки, бронемашины. Динамика их закупки указана ниже.  Общий объём рынка вооружений на 2016–2017 годы составил 375–380 млрд долл., однако в 2010 году он превышал 420 млрд долл. В целом в период 2002–2016 годов мировой объём рынка вооружений вырос на 87% и продолжает оставаться наиболее доходным видом деятельности. Динамика рынка ВВТ демонстрирует постоянное увеличение объёмов торговли и сосредоточение вооружения в регионах с наибольшими запасами природных ресурсов, а также по границам основных стран — соперников англосаксонского мира в лице Российской Федерации и КНР. Наибольший интерес для западных корпораций представляет, безусловно, Евразия как кладезь природных ископаемых, пресной воды, рекреационных зон и т. д. Ключевыми препятствиями на пути реализации их планов выступают Российская Федерация и КНР с их текущими политическими позициями, приоритетами и обороноспособностью. Нивелирование данных факторов (РФ и КНР) в большой геополитической войне, по мнению западных идеологов, возможно путём формирования серии очагов нестабильности по границам двух государств и в целом на евразийской пространстве. В этой связи отмечается ускорение темпов милитаризации стран Азии и АТР, что может косвенно свидетельствовать о формировании в данных регионах предпосылок к новым вооружённым конфликтам в ближайшие 5 лет. Конфликтными зонами наряду с Ближним Востоком могут стать южные и юго-восточные границы Китая. Европейский регион, несмотря на попытки США ускорить процессы его милитаризации, в ближайшие 5–10 лет будет находиться в состоянии перманентной демонстрации силы и нагнетания напряжённости новой холодной войны (учения, вылеты авиации, нарушение границ и т. д.). Ожидать серьёзного вооружённого конфликта не приходится ввиду неготовности европейских политиков и электората отказываться от спокойствия на территории ЕС и размеренной жизни своих «бюргеров». https://www.sonar205…ajennosti/

|

|

|

ОТВЕТЫ (0)

| Комментарии не найдены! |