Немного истории отечественных гиперболоидов

27 авг 2018 в 01:41

osankin

|

|---|

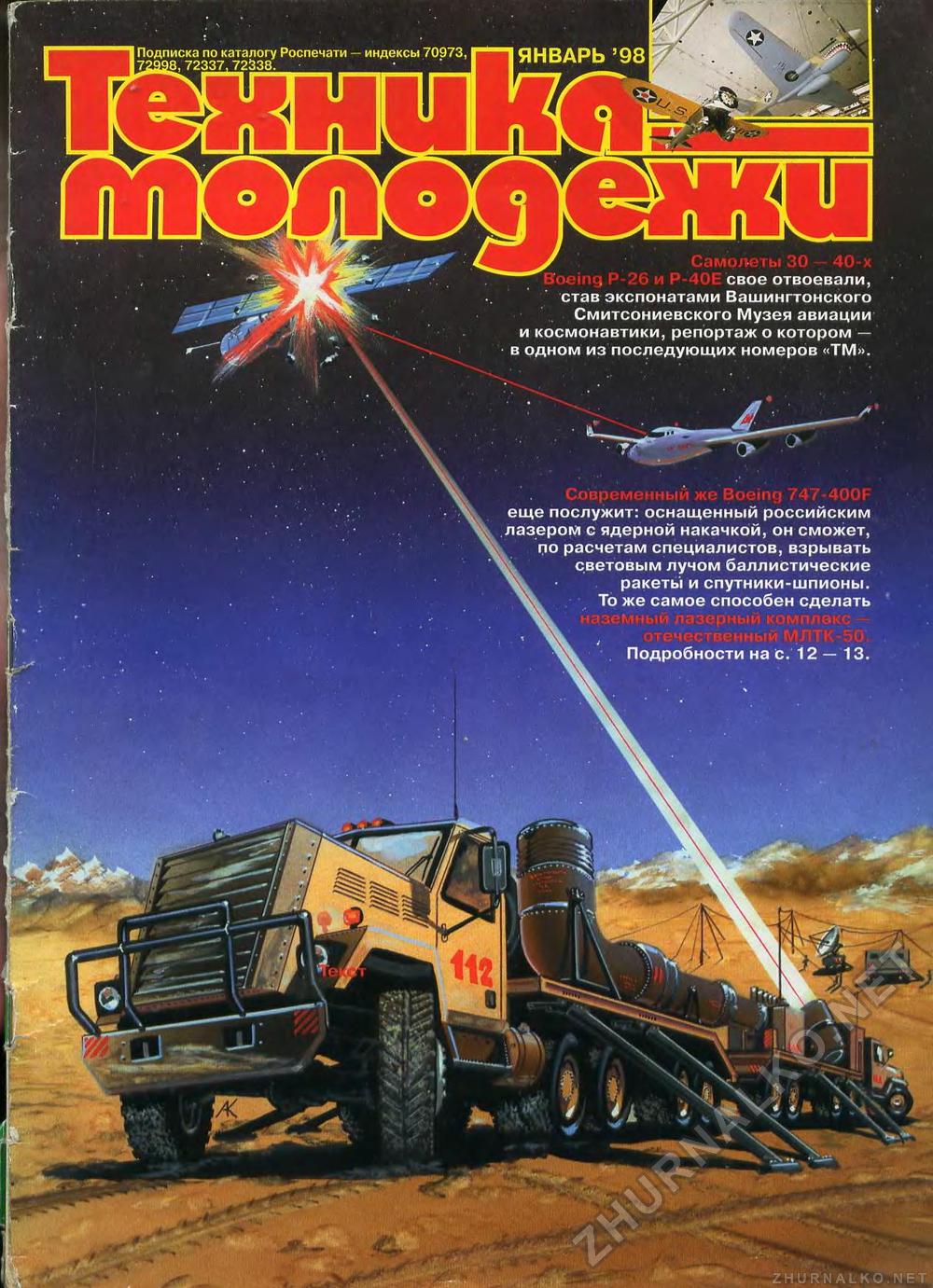

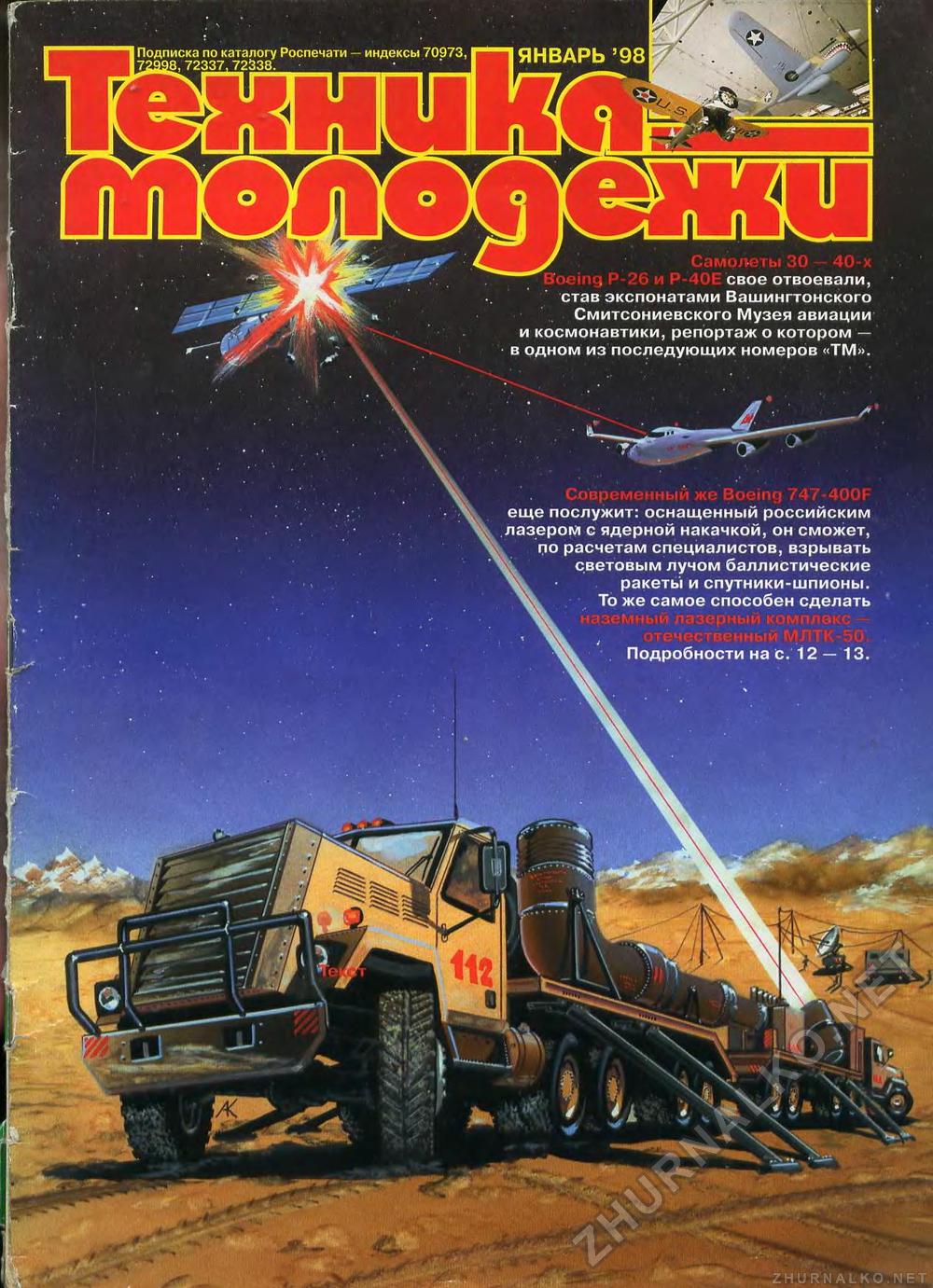

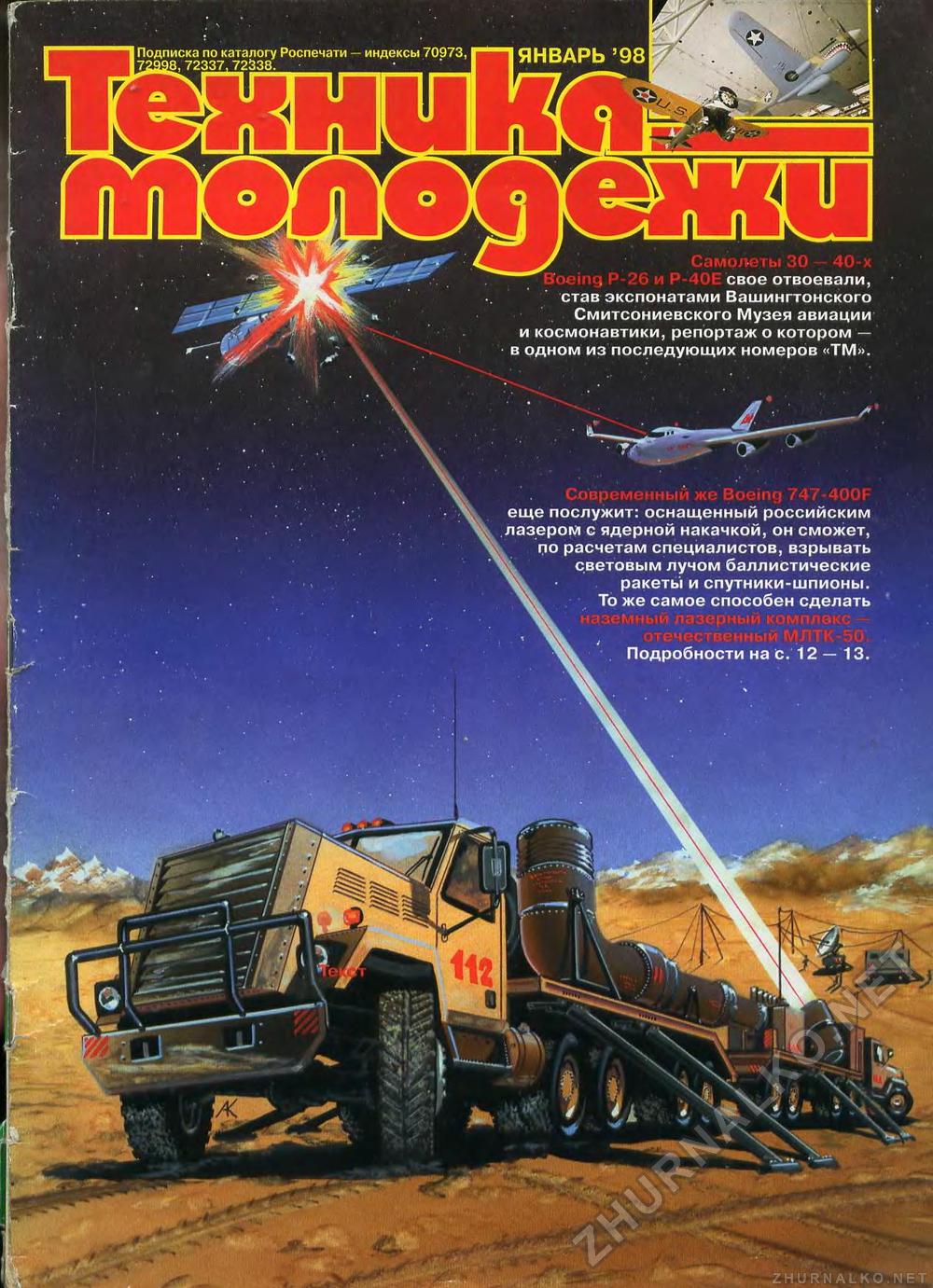

Цитата: перегрев от 24.08.2018 16:50:31Какая? Вот эта? Начнём с того, что фото «керогаза» на картинке взято с сайта НПО «Алмаз» версии 2007-2008 годов, там же были размещены известные кадры поражения крылатой мишени и фото аэростата – мишени, использовавшегося при отработке установки 1Л4, разрабатывавшейся в рамках темы «Дрейф», задачей которой было создание средства борьбы с автоматическими дрейфующими аэростатами-разведчиками США. Тема была начата разработкой в 1974 году по заказу главнокомандующего войск ПВО СССР. Разрабатывались авиационный и наземный комплексы. Головным разработчиком являлось НПО «Алмаз», идеологами системы в части НИР лазерной установки были Троицкий филиал Института атомной энергии им. И.В.Курчатова, с 1991 года Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), и Физический институт имени Лебедева Академии Наук СССР (ФИАН), расположенный там же, в подмосковном Троицке. Опытно-конструкторские работы были поручены бывшему филиалу ОКБ Микулина (будущее ММЗ «Союз») казанскому моторостроительному проектному бюро (МПБ) (с 1977 года - Казанский моторостроительный завод «Союз», с 1986 года - Казанское ОКБ «Союз»), для чего в МПБ была открыта тема «Б». Указанное МПБ до этого уже имело обширный опыт сотрудничества с ПВО СССР и НПО «Алмаз», в частности, являлось единственным проектантом РДТТ для отечественных противоракет (тема «А»). С целью повышения оперативности сотрудничества в посёлке Красная Пахра, расположенном рядом с Троицком, был создан филиал МПБ (будущий ФКМЗ, впоследствии, ОКБ «Союз-Л»), занятый исключительно работами по теме «Б». Лазерная установка для авиационного комплекса имела шифр ГРАУ 1Л4, её развитие - 1Л05 и1Л6, наземная – 4Т2. Отработка установок активно продолжалась до 1984 года, когда США прекратили запуск АДА на территорию СССР. После этого заказчик потерял интерес к теме «Дрейф» и лазерным установкам, создававшимся в её рамках, осталась только чисто теоретическая составляющая, в рамках которой установка 4Т2, уже на базе газодинамического лазера (ГДЛ), осенью 1991 года отрабатывалась на базе заброшенных сооружений проекта «Терра» и в рамках этих работ была получена мощность в луче 1 МВт. Мощность замерена непосредственно на мишенях, возможно типа уголковых отражателей, использовавшихся в ходе работ. Схема кооперации по воспоминаниям одного из участников программы выглядит так (отсюда): Цитата: Каток... Кстати: http://nevskii-bastion.ru/akvilon-aydar/ Цитата: перегрев от 24.08.2018 16:50:31Опять же не знаю откуда этот текст. От меня лично. Цитата: перегрев от 24.08.2018 16:50:31В это период в КБХА отрабатывался боевой газодинамический лазер для "Полюса". И, к слову, он был таки отработан Работы по лазерной тематике в КБХА начались значительно позже, чем в казанском МПБ, не ранее 1978 года, когда в СССР узнали об аналогичных работах в США в рамках программы СОИ (по информации с сайта КБХА по состоянию на 2008 год). Тема «Скиф», созданная на основании ТЗ КБ «Салют», была утверждена приказом МОМ от 30.11.1982 года № 414. Между КМЗ «Союз» и КБХА тут же возникла кооперация, наши работники ездили в Воронеж, работники КБХА в Казань. ГДЛ был инициативной разработкой КМЗ «Союз», сулившей бОльшие перспективы, чем газоразрядный лазер, поэтому именно такая схема была положена в основу конструкции лазерной установки, разрабатываемой по теме «Скиф». Опыт разработки ГДЛ, полученный ранее КМЗ «Союз» и переданный КБХА, позволил последнему уже в 1983-м году сдать две установки заводу имени Хруничева для установки на их объекты. Цитата: перегрев от 24.08.2018 16:50:31МЛТК-50 создан на базе этой машины чуть менее, чем полностью. Собственно, если и называть вещи своими именами, то МЛТК-50 и вот этот керогаз на картинке – одно и тоже изделие, только у МЛТК-50 за счет другой рабочей смеси на порядки снижена мощность. Оба устройства являются электроионизационными лазерами закрытой схемы. Что касается МЛТК-50, то он был создан позже тем же ТРИНИТИ в кооперации с НПО «Алмаз», НИИЭФА им. Д.В. Ефремова и Государственного внедренческого малого предприятия «Конверсия». Последнее, я полагаю, было создано на базе ФКМЗ.     Цитата: перегрев от 24.08.2018 16:50:31Судя по фото, "Пересвет" совершенно определенно не является ГДЛ. Более того, имеются веские основания утверждать, что и электроионизационным лазером оно тоже не является Не берусь судить о достоверности этой информации, лично я по представленному фото в принципе не могу определить каких-либо признаков того, какой тип лазерной установки применён в «Пересвете». Пы.Сы. К сожалению, я не Майти Маус  и не обладаю лучевым зрением, чтобы видеть через преграды как он. и не обладаю лучевым зрением, чтобы видеть через преграды как он.

Отредактировано: osankin - 27 авг 2018 в 14:59

|

|

|

ОТВЕТЫ (35)

|

|

rommel.lst ( Практикант ) |

| 27 авг 2018 в 13:52 |

Цитата: osankin от 27.08.2018 01:41:12

Кстати: http://nevskii-bastion.ru/akvilon-aydar/

От меня лично.

Работы по лазерной тематике в КБХА начались значительно позже, чем в казанском МПБ, не ранее 1978 года, когда в СССР узнали об аналогичных работах в США в рамках программы СОИ (по информации с сайта КБХА по состоянию на 2008 год). Тема «Скиф», созданная на основании ТЗ КБ «Салют», была утверждена приказом МОМ от 30.11.1982 года № 414.

Между КМЗ «Союз» и КБХА тут же возникла кооперация, наши работники ездили в Воронеж, работники КБХА в Казань.

ГДЛ был инициативной разработкой КМЗ «Союз», сулившей бОльшие перспективы, чем газоразрядный лазер, поэтому именно такая схема была положена в основу конструкции лазерной установки, разрабатываемой по теме «Скиф». Опыт разработки ГДЛ, полученный ранее КМЗ «Союз» и переданный КБХА, позволил последнему уже в 1983-м году сдать две установки заводу имени Хруничева для установки на их объекты.

Что касается МЛТК-50, то он был создан позже тем же ТРИНИТИ в кооперации с НПО «Алмаз», НИИЭФА им. Д.В. Ефремова и Государственного внедренческого малого предприятия «Конверсия». Последнее, я полагаю, было создано на базе ФКМЗ.

ЦитатаНе берусь судить о достоверности этой информации, лично я по представленному фото в принципе не могу определить каких-либо признаков того, какой тип лазерной установки применён в «Пересвете».

Просто посмотри на длину и компоновку агрегатов МЛТК и Пересвета. Новая игрушка куда короче (на одной длинной телеге размещается вся оптическая часть генератора + устройство формирования луча со всеми его приблудами). Кстати, на МЛТК устройство формирования было вообще в зачаточном состоянии, судя по фоткам, что я видел. Т.е. он на какую-то существенную дальность вообще не пробовался особо.

Пересвет куда более "электрический", чем МЛТК. Что и позволило сделать его заметно мобильнее, ИМХО.

- +0.09 / 2

-

|

|

osankin ( Слушатель ) |

| 27 авг 2018 в 14:47 |

Когда нынешний директор-генеральный конструктор ОКБ "Союз" в 1993 году монтировал нашу сварочную установку ЛСУ-3 в Австралии, то без изменения схемного решения, исключительно за счёт применения местных агрегатов и комплектующих, её удалось сделать намного компактнее. Знаю от ребят, кто в этом принимал участие.

- +0.05 / 3

-

|

|

rommel.lst ( Практикант ) |

| 27 авг 2018 в 15:01 |

Цитата: osankin от 27.08.2018 14:47:39

Сварка работает на расстоянии десятка сантиметров от источника (ну, максимум метр-два, при наличии соответствующей оптики). Т.е. качество пучка ей особо не нужно.

Длинный резонатор - это одно из основных требований, если хочется иметь низкую расходимость (при работе на большую дальность). Потому укоротить хороший лазер для применения в сварке - это совсем не подвиг. Особенно, когда активная среда заполняет далеко не весь его объем..

- +0.18 / 6

-

|

|

osankin ( Слушатель ) |

| 27 авг 2018 в 15:45 |

Не знаю, как насчёт резонатора, а сопловой блок ЛСУ вот он:

И модель, сбитая якобы ею:

интересно, на каком расстоянии? 1976 год.

интересно, на каком расстоянии? 1976 год.

- +0.10 / 5

-

|

|

rommel.lst ( Практикант ) |

| 27 авг 2018 в 18:50 |

Цитата: перегрев от 27.08.2018 18:40:07

Потому что в таком случае нужно возить много компонентов "топлива". Хотя то, что бочки в составе демонстрирующегося бластера не показали, ничего не значит - они где-то могут и быть..

Просто, на мой взгляд, такой автопоезд уже становится не особо практичен, - на более тяжелом носителе, типа корабля или ЖД-состава, будет, ИМХО, уместнее. Но Пересвет-то показали на авто-шасси и акцентировали его связь с ПГРК

- +0.00 / 0

-

|

|

Бонивур ( Слушатель ) |

| 27 авг 2018 в 19:10 |

Такое впечатление, что привязка к позициям РВСН лишь из за инфраструктуры. Пока по крайней мере, кажется, что вопрос шире..

- 0.00 / 2

-

|

|

перегрев ( Практикант ) |

| 27 авг 2018 в 19:12 |

Для химического лазера замкнутой схемы (не как на айбиэль) совсем ненужно "много компонентов" топлив. Фильтры хорошие нужны, это да

- +0.15 / 6

-

|

|

rommel.lst ( Практикант ) |

| 27 авг 2018 в 19:33 |

Цитата: перегрев от 27.08.2018 19:12:54

Любые обратимые процессы дадут в разы меньшую энергоотдачу на единицу массы, чем необратимые (см. набившую оскомину дискуссию "химические топлива против аккумуляторов"). Цена вопроса станет довольно неприятной (как по деньгам, так и по юзабельности). Хотя сделать-то можно.

- +0.19 / 6

-

|

|

перегрев ( Практикант ) |

| 27 авг 2018 в 19:51 |

Ну насчёт "разов" осетра, имхо, стоило бы урезать

- +0.10 / 4

-

|

|

rommel.lst ( Практикант ) |

| 27 авг 2018 в 20:24 |

Цитата: перегрев от 27.08.2018 19:51:44

Не, для реакций, где компоненты легко разделить до начального состояния (чтоб предложенный вами замкнутый цикл работал), именно, что в лучшем случае в разы .

Другое дело, что химлазер в чистом виде, где энергия накачки в основном идет от химреакции, запросто дополняется какой-нибудь плазмохимией. А там где плазма, там и куча способов форсировать процессы за счет электричества - т.е. можно придумать такую цепочку процессов, где результатом будет эффективный светящийся переход на приемлемой длине волны. И энергетический КПД такого цепного процесса может оказаться не хуже, чем у какого-нибудь приевшегося молекулярного СО2-шника..

Вообще, технический прорыв не может возникнуть на пустом месте. Обычно сложный прорывной агрегат появляется после ряда более простых прорывных игрушек, фичи которых увязываются, давая новое качество. А где у нас в последнее десятилетие были подходящие прорывы?

Например, много соплей было размазано вокруг хороших русских плазмо-ракетных движков. Потом пели о недавно внедренной радиационно-плазменной инициации выстрелов у Коалиции, ну и много чего еще, вроде пресловутых лазер-реакторов

. Вполне можно ожидать, что правильно сформированный (ага, из нужной химии) плазменный поток как раз может оказаться отличным рабочим телом для плазмодинамического лазера.

. Вполне можно ожидать, что правильно сформированный (ага, из нужной химии) плазменный поток как раз может оказаться отличным рабочим телом для плазмодинамического лазера.

- +0.19 / 7

-

|

|

Удаленный пользователь |

| 27 авг 2018 в 19:58 |

Обратимость процесса не значит его ущербность . (да , вечный двигатель не сделаешь , но обратимые машины вполне успешно работают ...например Электродвигатель- Генератор )

- -0.01 / 1

-

|

|

Luddit ( Слушатель ) |

| 27 авг 2018 в 20:22 |

Цитата: OlegNZH_ от 27.08.2018 19:58:54

Если взять обратимую машину на основе того же электродвигателя (лифт) и сравнить с необратимой (парашют) - то видно, где более совершенная конструкция в части массогабаритов.

- +0.00 / 0

-

|

|

Удаленный пользователь |

| 27 авг 2018 в 20:27 |

Цитата: Luddit от 27.08.2018 20:22:03

Если прилепить к тому-же электродвигателю (лифт) вторую обратимую - генератор (лифт) , то они могут друг друга "возить" туда -сюда (естественно с допвливаниями) , чего не сможет парашют .

PS Да и рекуперация - это уже не просто не новинка .....

- -0.01 / 1

-

|

|

Luddit ( Слушатель ) |

| 27 авг 2018 в 20:31 |

Цитата: OlegNZH_ от 27.08.2018 20:27:09

Так о том и речь - необратимая система проста. Как только нужна обратимость, появляются навороты (и вместе с ними масса, габариты и деньги).

- +0.00 / 0

-

|

|

Удаленный пользователь |

| 27 авг 2018 в 20:36 |

Цитата: Luddit от 27.08.2018 20:31:27

Ну хорошо . Но ведь обратимая работает многократно , а необратимая всего лишь раз . И как тут считать деньги?

PS Тот-же парашют - это мне нужно купить купол , заказать самолёт , что-бы спуститься с 3000м .... Когда я могу за копейки (в сравнении) ежедневно с 10000 м в аэропорту совершать посадки на авиалайнерах ...

- -0.01 / 1

-

|

|

Luddit ( Слушатель ) |

| 27 авг 2018 в 21:00 |

Цитата: OlegNZH_ от 27.08.2018 20:36:00

"Заказать самолет" - это вы уже пристегиваете костыли к системе, делая её обратимой.

- +0.00 / 0

-

|

|

Foxhound ( Слушатель ) |

| 27 авг 2018 в 21:09 |

Цитата: Luddit от 27.08.2018 21:00:47

Речь идет о том, что если необходимо подняться вверх, ваша необратимая система не даст такой возможности. Если необходимо подниматься многократно необратимая система станет многократно дороже обратимой. Удивительно что вы этого не понимаете.

- 0.00 / 3

-

|

|

Luddit ( Слушатель ) |

| 27 авг 2018 в 21:15 |

Цитата: Foxhound от 27.08.2018 21:09:38

Посмотрите с начала. Речь зашла про значительно большую эффективность необратимых систем. Если вам нужна обратимая система - вам придется смириться, что она будет больше, тяжелее и дороже необратимой.

- +0.00 / 0

-

|

|

Foxhound ( Слушатель ) |

| 27 авг 2018 в 21:22 |

Цитата: Luddit от 27.08.2018 21:15:21

Про больше и тяжелее могу согласиться, про дороже нет. К таким выводам можно придти только рассуждая как бедный человек, неспособный к длительному планированию. Несмотря на более высокую стоимость самого изделия, за длительный период времени обратимая система будет намного выгоднее.

- -0.01 / 1

-

|

|

Удаленный пользователь |

| 27 авг 2018 в 21:30 |

Цитата: Foxhound от 27.08.2018 21:22:21

Да есть даже присказка (чёт забыл , откуда пошла ) ..не дословно.... "Мы не настолько богаты , что-бы покупать дешёвые вещи "

- -0.01 / 1

-

|

|

Пенсионэр ( Слушатель ) |

| 28 авг 2018 в 05:17 |

Цитата: OlegNZH_ от 27.08.2018 21:30:07

Дружище, ведь необратимые процессы и одноразовые изделия используют не в силу бедности или богатства, а вследствие необходимости достижения паритета или преимущества перед вероятным противником по ТТХ.

- +0.00 / 0

-

|

|

НАлЕ ( Профессионал ) |

| 28 авг 2018 в 08:44 |

Цитата: Foxhound от 27.08.2018 21:09:38

Потому что не факт.

По-выделенному: как минимум спорно, если рассмотреть на примере тех же одноразовых РН и многоразовых. Шаттлы с Буранами вообще вчистую проиграли "необратимым системам", нынешние потуги Спейс-Х доказать преимущество частично

Ещё кто интересен, как обратимая система, - так это амерский Х-37. Если он всё-таки является носителем аппаратуры ОЭР, то это уже прорыв, причем обеспеченный именно переходом от

Но это пока ещё разовые примеры и мы ещё долго будем свидетеми доминирования

Примечание:

*) - именно РКН, не путать с РН.

- +0.18 / 6

-

|

|

НАлЕ ( Профессионал ) |

| 28 авг 2018 в 11:57 |

Цитата: Foxhound от 28.08.2018 11:49:35

Для каких-то целей самолет выгоднее ракеты, для каких-то - ему с ракетой не сравниться. Посему, используются и те, и другие.

- +0.00 / 0

-

|

|

rommel.lst ( Практикант ) |

| 27 авг 2018 в 20:26 |

Цитата: OlegNZH_ от 27.08.2018 19:58:54

мы говорили о химических процессах, так что ваш пример мимо кассы.

- +0.00 / 0

-

|

|

Сердобольный ( Специалист ) |

| 01 сен 2018 в 20:06 |

Цитата: перегрев от 27.08.2018 18:40:07

Вот про что вражины клевещуть - дескать, "папа" - ён

- +0.12 / 4

-

|

|

oleg27 ( Практикант ) |

| 01 сен 2018 в 22:57 |

Да по херу на вражин (как и на осанкина). Наиболее отработанное семейство сейчас МТЛК.

- +0.23 / 7

-

|

|

Сердобольный ( Специалист ) |

| 03 сен 2018 в 15:53 |

Цитата: перегрев от 02.09.2018 20:13:13

Это они

http://wwwcdl.bmstu.…/MGD-4.pdf

(материал найден и любезно предоставлен нашим уважаемым коллегой, за что ему отдельное спасибо).

- +0.03 / 2

-

|

|

osankin ( Слушатель ) |

| 30 авг 2018 в 23:13 |

"— А не знаешь ли ты, почему у меня такие...

— Большие глазки? Они, к вашему сведению, не такие уж большие!

— Нет, почему?! Они довольно порядочные!"

(м/ф "Петя и Красная Шапочка" 1959 год)

Ну почему же? Она не такая уж и маленькая! По крайней мере, немногим короче того, что было на двух телегах-танковозах.

Тут и тут.

Для сравнения: МЛТК-50 и МЛТК-20

- +0.08 / 7

-

|

|

перегрев ( Практикант ) |

| 27 авг 2018 в 19:10 |

Цитата: osankin от 27.08.2018 01:41:12

Кстати: http://nevskii-bastion.ru/akvilon-aydar/

От меня лично.

Работы по лазерной тематике в КБХА начались значительно позже, чем в казанском МПБ, не ранее 1978 года, когда в СССР узнали об аналогичных работах в США в рамках программы СОИ (по информации с сайта КБХА по состоянию на 2008 год). Тема «Скиф», созданная на основании ТЗ КБ «Салют», была утверждена приказом МОМ от 30.11.1982 года № 414.

Между КМЗ «Союз» и КБХА тут же возникла кооперация, наши работники ездили в Воронеж, работники КБХА в Казань.

ГДЛ был инициативной разработкой КМЗ «Союз», сулившей бОльшие перспективы, чем газоразрядный лазер, поэтому именно такая схема была положена в основу конструкции лазерной установки, разрабатываемой по теме «Скиф». Опыт разработки ГДЛ, полученный ранее КМЗ «Союз» и переданный КБХА, позволил последнему уже в 1983-м году сдать две установки заводу имени Хруничева для установки на их объекты.

Что касается МЛТК-50, то он был создан позже тем же ТРИНИТИ в кооперации с НПО «Алмаз», НИИЭФА им. Д.В. Ефремова и Государственного внедренческого малого предприятия «Конверсия». Последнее, я полагаю, было создано на базе ФКМЗ.

Превосходная ретроспектива! Браво! Не совсем точная, а точнее имеющая ряд существенных неточностей. Ну, например,

ЦитатаИ только после успешных испытаний в Казани изделие монтировали в Таганроге на А-60 как летный образец для атмосферных испытаний. В дальнейшем после атмосферы планировались испытания на орбите по программе Скиф для установки в корабль "Полюс".

Это неверно, то что летало на А-60 никогда и ни в каких видах не планировалось для "Полюса". Там изначально было прописано совершенно оригинальное изделие КБХА. Я не буду, с Вашего позволения, подробно комментировать где в Ваших материалах ошибки и неточности. По совершенно очевидным причинам. Но всё равно замечательная подборка, спасибо Вам и искренний респект. И, да, в наземной установке и в А-60 использовались электроионизационные лазеры замкнутой схемы. Не ГДЛ. Я не очень точно знаю, что использовалось на пароходе, но точно не ГДЛ.

ЦитатаНе берусь судить о достоверности этой информации, лично я по представленному фото в принципе не могу определить каких-либо признаков того, какой тип лазерной установки применён в «Пересвете».

В этом нет ничего зазорного, это очень специфические вещи. ГДЛ помимо канала выхлопа должен иметь массивные емкости с запасом рабочего тела (это ж практически ЖРД) и такую обязательную приблуду как сверхзвуковой диффузор. Весьма габаритную и очень геморройную в отработке. Электроионизационный лазарь закрытой схемы помимо мощной и габаритной энергетической установки, должен иметь весьма габаритные кауперы (для охлаждения смеси), систему фильтров (смесь отравляется) и еще систему вакуумирования. На картинке мы видим очень компактный агрегат. Вариантов собственно немного – всего два. И да, как справедливо заметил кабальеро Роммель, апертура. Можно на пальцах прикинуть длину волны, ну и от нее выбрать наиболее вероятный вариант исполнения...

P.S. Я выбрал.

- +0.84 / 21

-

|

|

osankin ( Слушатель ) |

| 28 авг 2018 в 00:23 |

Цитата: перегрев от 27.08.2018 19:10:40

Чертёж ТНА 4Т2.ХХ.ХХХСБ ставит ваши слова под большое сомнение...

Ну и свидетельство этого человека

Кстати:

Мобильная установка адаптивного формирования и прецизионного управления лучом мощного лазера Формирование мощного излучения лазера в узконаправленный пучок и его высокоточное угловое наведение в большом диапазоне углов и дальностей осуществляются с использованием крупноапертурных телескопических систем.

Источник: www.raspletin.ru/pro…pic_02.jpg

- -0.02 / 1

-

|

|

перегрев ( Практикант ) |

| 30 авг 2018 в 17:32 |

Цитата: osankin от 28.08.2018 00:23:38

Вы уверены, что это был чертеж ТНА, а не системы прокачки рабочего тела в электроиниозационном лазере замкнутой схемы?

Цитата: osankin от 28.08.2018 00:23:38

Понятия не имею, кто этот, без сомнения уважаемый и достойный человек, но где ознакомиться с его мнением?

Цитата: osankin от 28.08.2018 00:23:38

И? Эта система изначально проектировалась как система ПВО ближнего радиуса. Оружие последнего шанса для защиты особо важных объектов на последнем рубеже. Целевое предназначение – ВТО.

- +0.71 / 13

-

|

|

osankin ( Слушатель ) |

| 28 авг 2018 в 12:40 |

Цитата: перегрев от 27.08.2018 19:10:40

Ссылка на книгу, использованную Димой Корневым в главной статье, посвящённой теме А-60 / 78Т6 / 1ЛК222

В.С. Завьялов. О работе в КБХМ им. А.М.Исаева и не только об этом.

ЦитатаПерехожу к Теме N 4. Это об участии КБХМ в работах по созданию ПРО космического базирования. Это такая же бесславная страница в истории освоения космического пространства, как и создание системы «Энергия-Буран» и они тесно связаны

…

В июне 82 года в СССР были проведены крупные учения с пуском баллистических сухопутных и морских ракет, противоракет и спутников-перехватчиков. На Западе их назвали «Семичасовой ядерной войной». Военные в США потребовали немедленного развертывания работ по противоракетным и противоспутниковым системам. Уже в июле 82 года эти требования поддержал Рейган, а 23.03.83 он провозгласил Стратегическую оборонную инициативу /СОИ/, названную «Звездными войнами». У нас еще летом 74 года головную роль по созданию ударного космического оружия возложили Постановлением ЦК и СМ на НПО «Энергия», как на организацию, создающую долговременные орбитальные станции /ДОС/, в кооперации с Филями. Работы проводились в очень ограниченном объеме и в глубокой тайне. В мае 72 года в Москве был подписан договор по которому страны, в том числе и СССР, обязывались «...не создавать, не испытывать и не развертывать системы /компоненты/ противоракетной обороны морского, воздушного, космического и мобильно-наземного базирования». Подразделения, занимающиеся этой тематикой в НПО «Энергия» /в которые я ходил/ располагались в старинном здании заводоуправления с отдельным входом. Вход был по специальным пропускам с диагональной цветной полосой. Конкретно, к кому, и по каким вопросам ходил, не помню. Из старых знакомых там работал Володька Зайцев, с которым учились на одном потоке и М.Н. Иванов, который раньше работал в МОМ по Н1. Работами руководили зам. Глушко И.Н.Садовский и нач. комплекса Долгополов. Работы резко оживились после принятия в США программы СОИ. Планировалось создать на основе существующего научно-технического задела два боевых КА с лазерным и ракетным вооружением. Они должны были создаваться на ДОС, где стояли двигатели КБХМ С5.69 и С5.79. ДОС выводились УР-500. Первым должен быть создан КА с газодинамическим лазером. Такой лазер мощностью 1МВт был создан в филиале института Курчатова в Красной Пахре. Он прошел серию испытаний на летающей лаборатории ИЛ-76 с питанием от турбогенератора. Это для него мы пытались создать МГДг, о чем я писал ранее. Теперь этот лазер нужно было приспособить для войны в космосе. Головной организацией по созданию космического лазера стало НПО «Астрофизика». С 81 года к созданию базовых платформ и всех служебных систем были подключены Фили: КБ «Салют» Д.А Полухина и ЗИХ А.И. Киселева. Вскоре выяснилось, что газодинамический лазер по габаритам и весам намного превосходит возможности УР-500, работы были перенесены на РН «Энергия», где как раз требовались полезные нагрузки. Комплекс получил название 17Ф19 «Скиф». Получалось гигантское сооружение массой 95т. Даже для «Энергии» для вывода на опорную орбиту требовался доразгон, который осуществлялся 4 -мя попарно расположенными двигателями 11Д442. «Скиф-ДМ» /демонстрационно-макетный/ был выведен на промежуточную орбиту высотой 153 км. единственным пуском РН «Энергия» 15.05.87.

Двигатели 11Д442 должны были вывести объект на круговую орбиту 280 км. после его разворота на 180 градусов. Там за месячный срок проводилась бы проверка всех служебных систем.

Боевого лазера и мишеней для его проверки на борту не было. После выполнения работ двигатели выдавали тормозной импульс, и объект топился в южной части Тихого океана. Объект не мог сгореть при входе в плотные слои атмосферы, а его несанкционированное падение грозило крупными международными неприятностями, если не хуже. После поворота на 180 градусов не прошло отключение двигателей ориентации и стабилизации, и разворот продолжался, когда прошла команда на включение наших двигателей. Случайно в этот момент разворот достиг примерно 300 градусов и вместо доразгона прошел тормозной импульс, и объект приводнился в южной части Тихого океана вместе со 2-й ступенью РН. Вот так завершился первый и последний полет «Энергии». Некоторое время работы по созданию космических лазеров продолжались. На 88 год был запланирован пуск «Скифа-Д1» с боевым лазером и турбогенераторами, а не с химическими электробатареями, как на «ДМ». Для проверки его запуска в Филях был создан специальный испытательный стенд. Это четыре вертикальные 20-ти метровые башни, 10-ти метровые сферические емкости для криогенных компонентов, паутина трубопроводов и лазерная трасса длиной несколько сот метров. Эти сооружения, может быть, существуют до сих пор. Следующим за «Скифом-Д» шел «Скиф-Стилет» с инфракрасным лазером, тоже разработки НПО «Астрофизики» и тоже на РН «Энергия». Работы с газодинамическим лазером консультировал нобелевский лауреат академик Прохоров. Более мощным мог быть химический лазер, который разрабатывался в КБ «Энергомаш». Эти работы консультировал нобелевский лауреат академик Басов.

Глушко эти работы проводил в своем филиале в Приморске и в ГИПХ. Работы по созданию двигателя для разгонного блока на фторе были прекращены в 77 году, но работы по химическому лазеру на фтористом водороде продолжались.

Руководителем филиала Глушко непосредственно в ГИПХ был В.В.Фокин, с которым мы учились в одной группе. У них в 87-м была особая охрана, режим сверхсекретности и никакой конкретной работы. Они просто мучились от безделья. После разногласий с руководителем филиала в г. Приморске, Фокина, который был беспартийный, на общем профсоюзном собрании исключили из членов профсоюза. Это был, по-моему, уникальный случай в нашей отрасли. Фокин поехал в Москву, чтобы поговорить с Глушко, но тот его не принял. Фокин обратился к Николаю Устинову, который учился на нашем потоке и с которым у Фокина были приятельские отношения. Он попросил его переговорить с Глушко, но Николай сказал, что ему проще переподчинить филиал Глушко в ГИПХ под НПО «Астрофизика», как головную организацию по лазерам. Это и было сделано. Когда я был у Фокина на рабочем месте, за его спиной был большой портрет Д.Ф.Устинова, а

на столе стояла фотография Устинова младшего с дарственной надписью

. До практических работ по подготовке к применению химического лазера в космосе дело не дошло. Расчеты показали невозможность его применения для отражения массового ракетного нападения. В кооперации по работам со всеми типами лазеров участвовали десятки предприятий, были истрачены миллиарды, которых с половины 80-х годов не хватало и приходилось прибегать к иностранным займам. Уже в сентябре 87-го года приказом 1-го зама МОМ Догужиева работы по созданию космических лазеров в Филях были приостановлены и так и не возобновились.

Еще из вышеуказанной статьи:

ЦитатаРазработка лазерного комплекса воздушного базирования для борьбы с автоматическими дрейфующими аэростатами 78Т6 "Дрейф" начата в 1975 г. по тактико-техническому заданию, согласованному с ВВС в части комплекса в целом и с Войсками ПВО в части бортового лазерного комплекса. Начальником тематического отдела ЦКБ "Алмаз" по разработке комплекса «Дрейф» в 1978 году был назначен Мансуров Н.А. В Филиале Института атомной энергии им И.В.Курчатова при участии со стороны ЦКБ «Алмаз» Захарьева Л.Н., Поляшева Н.Н., Зуева Г.М., Феофилактова В.А., Морозова В.В. и др. успешно прошла отработка стендового образца полномасштабного лазера. Мансуров Н.А. и Цыганенко Н.В. руководили разработкой конструкторской документации и изготовлением аппаратуры бортового комплекса. В работе принимали участие и ТАНТК им. Г.М.Бериева и Казанский моторостроительный завод «Союз», где совместно с Зарембой В.Д., Бондаревым Ю.А., Богдановым В.А., Степановым Н.А., Фахрутдиновым И., Беляковым Ю. и др. решались производственные вопросы.

...

в 1970-е годы под руководством академика О.Н.Фаворского в МНПО «Союз» был создан уникальный газодинамический лазер мощностью 180 кВт, работавший на воздухе, отбираемом от ТРД Р-27В-300. Использовались штатные системы отбора воздуха (расход – 10 кг/сек), ранее используемого для самолетов ВВП. Подобного непрерывно работающего ГД-лазера с удельной мощностью 18 кВт/Н более нигде не было. Конструкция успешно испытывалась в работе на базе ВВС в Чкаловском. По рассказу самого О.Н. Фаворского: "Работы по газодинамическому лазеру шли в то время, под грифом «совершенно секретно». Сейчас, за давностью лет и закрытием тем, вся эта информация уже вполне доступная для печати. Это был конкурент электроразрядному импульсному лазеру. Он был и легче и меньше его. Его испытывали в Монино. Была делегация военных, возглавлял её Павел Степанович Кутахов. Поставили стальную плиту в ладонь толщиной, включили лазер и прожгли сквозную дыру примерно 50х50 мм".

Физика лазеров (ВНИИЭФ г. Саров)

ЦитатаВ газодинамических лазерах (ГДЛ) источником энергии излучения служит тепловая энергия молекулярного газа, равновесно нагретого до высоких температур. Исследования ГДЛ развернулись в 1974 году. Была создана экспериментальная установка, в которой нагрев газа осуществлялся с помощью электрического взрыва. Рекордные удельные энергетические характеристики излучения ГДЛ достигнуты благодаря изобретению соплового блока с оригинальной системой смешения нагретого азота с рабочей молекулой (С02) и газом релаксантом (Не, Н20). Полученные удельные энергетические характеристики ГДЛ превосходят соответствующие удельные характеристики электроразрядных лазеров и близки к максимальным характеристикам лучших химических лазеров.

Сайт buran.ru: "Звездные войны", которых не было

Цитата"Скифово" племяВ 1981 г., когда от теоретического этапа создания "советской СОИ" пора было переходить к экспериментальному, к работам по программам создания аппаратов "Скиф" и "Каскад" НПО "Энергия" подключило свой новый филиал и старых партнеров - Конструкторское бюро "Салют". Это была испытанная временем и хорошо зарекомендовавшая себя кооперация "Подлипок" и "Филей". Все предыдущие тяжелые орбитальные станции типа ДОС "Салют" разрабатывались совместно этими двумя фирмами. Также КБ "Салют" принимало участие в создании орбитальных пилотируемых станций 11Ф71 "Алмаз" и транспортных кораблей снабжения 11Ф72 ТКС. Поэтому, оставив за собой главенство в программе "советской СОИ", В.П.Глушко передал в 1981 г. работы над созданием базовой платформы и всех служебных систем для "Скифа" и "Каскада" в КБ "Салют", руководимое Генеральным конструктором Дмитрием Алексеевичем Полухиным. Изготавливать космические боевые станции должен был Московский машиностроительный завод имени М.В.Хруничева, во главе которого стоял Анатолий Иванович Киселев. На этом предприятии были собраны все советские орбитальные станции "Салют", "Алмаз" и корабли ТКС.Борьба с баллистическими ракетами оказалась слишком сложной проблемой. Потому заказчик - Министерство обороны СССР - решило начать сперва разработку эффективного противоспутникового оружия. Ведь вывести из строя КА значительно проще, чем обнаружить и уничтожить летящую боеголовку. Тем самым в Советском Союзе стала разрабатываться так называемая программа "анти-СОИ". Эта система должна была уничтожать будущие американские боевые КА, тем самым лишая США защиты от ядерных ракет. Эти советские станции-"убийцы" хорошо укладывались в рамки военной доктрины СССР, предусматривавшей так называемый "упреждающий ответный удар", согласно которому сначала советские космические станции "анти-СОИ" должны были вывести из строя американские станции СОИ, а затем уже стартовали бы советские баллистические ракеты для нанесения удара по территории противника.Задачи, которые ставились заказчиком - Министерством обороны - перед боевой станцией с лазерным оружием были очень многочисленные. Аппарат 17Ф19 "Скиф" получался достаточно большим и сложным. НПО "Астрофизика" никак не удавалось "уложить" лазерные "пушки" в отведенные Минобороны и НПО "Энергия" массы и энергетику. Работы по "Скифу" шли медленнее, чем хотелось бы военным.В 1983 г. Соединенные Штаты объявили о начале работ по программе Стратегической оборонной инициативы, в том числе и над ее космическим сегментом. Это послужило мощным стимулом для ускорения работ по "советской СОИ". Программы "Скиф" и "Каскад" получили мощную политическую поддержку, а следовательно и финансовую.Именно в этот момент появился промежуточный вариант аппарата с лазерным оружием. Хотя, промежуточным его назвать трудно, так как в последующем работам над этой станцией были отданы огромные усилия многих организаций, затрачены массы средств и времени. По сути дела, это стало первоочередным направлением в рамках программы разработки космического лазерного оружия.Решение было с первого взгляда достаточно простым: установить на КА уже созданный и проверенный лазер для испытаний его в космосе. Выбор пал на лазерную установку мощностью 1 МВт, созданную одним из филиалов Института атомной энергии им. И.В.Курчатова. Этот газодинамический лазер, работающий на углекислом газе, был разработан для установки на самолетах Ил-76. К 1983 г. он уже прошел летные испытания.История авиационного лазерного проекта, тесно переплелась с проектом космического лазера. Поэтому, несмотря на то, что она лежит за пределами темы статьи, о ней стоит коротко рассказать. К тому же описание лазера на Ил-76 дает представление о лазере для испытаний в космосе.Однажды в Соединенные Штаты попал ТАССовский снимок, сделанный в Летно-исследовательском институте. На нем был запечатлен вертолет Ка-32. На заднем плане стоял Ил-86ВКП - воздушный командный пункт, предназначенный для управления стратегическими силами СССР в случае ядерной войны. Характерную надстройку на спине самолета американцы приняли за лазерную боевую установку. Они исходили из аналогии со своим самолетом NKC-135ALL (Airborne Laser Laboratory). Этот самолет в рамках работ по противоракетной обороне в 1982 г. над полигоном Уайт-Сэндз с помощью боевого лазера выполнил успешный перехват летящей ракеты AIM-9B Sidewinder. Однако Ил-86ВКП не имел никакого отношения к аналогичной советской программе.Боевой лазер испытывался на самолете Ил-76МД с бортовым номером СССР-86879 (иначе его называли Ил-76ЛЛ с БЛ - летающая лаборатория Ил-76 с боевым лазером). Выглядел этот самолет своеобразно. Для питания лазера и сопутствующей аппаратуры по бокам носовой части были установлены два турбогенератора АИ-24ВТ мощностью 2,1 МВт. Вместо штатного метеорадара на носу был установлен огромный бульбообразный обтекатель на специальном переходнике, к которому снизу был пристроен продолговатый обтекатель поменьше. Очевидно, там размещалась антенна системы прицеливания, которая крутилась во все стороны, ловя цель.Оригинально было решено размещение лазерной пушки: чтобы не портить аэродинамику самолета еще одним обтекателем, пушку сделали убирающейся. Верх фюзеляжа между крылом и килем был вырезан и заменен огромными створками, состоящими из нескольких сегментов. Они убирались внутрь фюзеляжа, а затем наверх вылезала башенка с пушкой. За крылом имелись выступающие за контур фюзеляжа обтекатели с профилем, подобным профилю крыла. Грузовая рампа сохранялась, но створки грузового люка были сняты, а люк зашит металлом.Доработку самолета выполнял Тагонрогский авиационный научно-исследовательский комплекс (ТАНТК) им. Г.М.Бериева и Таганрогский машиностроительный завод им. Георгия Димитрова.Авиационный вариант мегаватного лазера в серию пошел как А-60. Правда, первый самолет-летающая лаборатория Ил-76МД СССР-86879 с боевым лазером в 1989 г. сгорел на аэродроме базирования Чкаловская. Однако, по информации газеты "КоммерсантЪ", второй А-60 проходит испытания до сих пор. Причем, по информации неназванного источника в Минобороны РФ, работы по теме А-60 в числе немногих военных российских перспективных проектов получают из государственной программы вооружений финансирование в полном объеме.Аппарат, предназначенный для установки на нем мегаваттного лазера с Ил-76ЛЛ с БЛ, получил обозначение 17Ф19Д "Скиф-Д". Буква "Д" обозначала "демонстрационный". 27 августа 1984 г. министр общего машиностроения Олег Дмитриевич Бакланов подписал приказ N343/0180 о создании 17Ф19Д "Скиф-Д". КБ "Салют" было определено головным по его созданию. Этим же приказом была официально утверждена программа по созданию последующих военных КА тяжелого типа. Затем приказом по МОМ N168 от 12 мая 1985 г. была установлена кооперация предприятий, изготавливающих "Скиф-Д". Наконец, в связи с тем, что противоракетная тематика была одним из приоритетнейших направлений, по "Скифу-Д" вышло 27 января 1986 г Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР N135-45. Такой чести удостаивался не каждый советский КА. По этому Постановлению первый запуск на орбиту "Скифа-Д" должен был состояться во втором квартале 1987 г."Скиф-Д" был прежде всего экспериментальным КА, на котором должны были отрабатываться не только лазер, но и некоторые штатные системы следующих аппаратов, создаваемых в рамках программы "советской СОИ". Это были системы разделения и ориентации, система управления движением, система электропитания, система управления бортовым комплексом.

Аппарат 17Ф19Д должен был продемонстрировать также принципиальную возможность создания КА для уничтожения целей в космосе. Для испытаний лазера на "Скифе-Д" планировалось установить специальные мишени, имитирующие вражеские ракеты, боеголовки и спутники. Однако разместить такой мощный лазер на аппарате класса станции ДОС было невозможно. Выход нашелся быстро. К 1983 г. стал виден "свет в конце туннеля" с РН 11К25 "Энергия". Этот носитель мог разгонять до скорости, близкой к первой космической, полезную нагрузку массой около 95 тонн. Именно в такую массу вписывался и аппарат с мегаваттным авиационным лазером.

...

- -0.03 / 11

-

Так-то и МЛТК-50 и его предшественника разработали в НИИЭФА имени Ефремова

Так-то и МЛТК-50 и его предшественника разработали в НИИЭФА имени Ефремова