Враги во власти

25 янв 2022 в 14:44

Polevoi

|

|---|

|

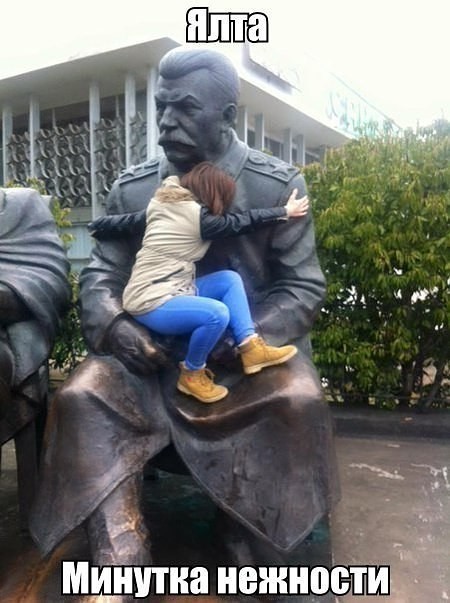

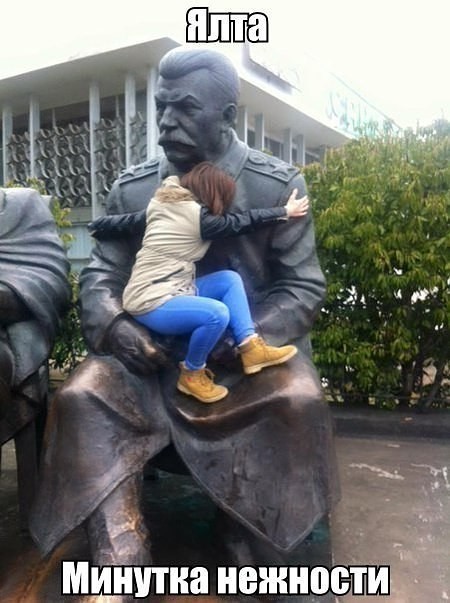

Куйвашев выступил против барельефа Сталина в Екатеринбурге

Губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев выступил против установки барельефа Иосифа Сталина на фасаде Окружного дома офицеров в Екатеринбурге, сообщает местный портал E1.ru. «Пусть установка этого барельефа будет на совести тех, кто его установил. Лично я против», — сказал Куйвашев на пресс-конференции. Он напомнил, что здание принадлежит Министерству обороны. «Как бы я ни хотел, я не могу ни снять этот барельеф, ни приказать [снять его]», — отметил глава региона.

|

|

|

ОТВЕТЫ (15)

|

|

alexandivanov ( Слушатель ) |

| 25 янв 2022 в 18:15 |

Цитатав 1947–1948 и 1951–1952 гг., то есть ещё при Сталине, между СССР и США велись переговоры о расчётах по ленд-лизу. СССР возвратил часть полученного имущества и изъявил готовность произвести оплату оставшегося. Правда, стороны не смогли прийти к соглашению о величине компенсации, так как США значительно завысили её в сравнении с расчетами с другими странами. Кроме того, решение проблемы уперлось и разногласия по вопросу о том, чем конкретно платить. Причина заключалась в том, что Сталин хотел использовать для оплаты царское золото, которое тайно было вывезено в США как до 1917 г., так и в ходе иностранных интервенций в период Гражданской войны.

Цитатанадо вспомнить, что накануне первой мировой войны, да и в ходе ее Великобритания оставалась мировых финансовым центром, а Америка находилась на вторых ролях. Статус Лондона как мирового финансового центра означал, что он (пока еще) продолжал быть главным кредитором в мире. Для оплаты своих военных закупок за рубежом России нужна была валюта, ее она получала от Великобритании. Именно туда и было, отправлено, в конце концов, золото из государственного резерва. Мы полученные от Великобритании кредиты направляли в США.

...

оплата военных поставок из США в Россию осуществлялась почти исключительно за счет кредитов, предоставленных России Великобританией, пишет также П.В. Виноградов, историк, углубленно занимающийся вопросами военно-экономического сотрудничества стран Антанты в годы первой мировой войны [xi].

...

размещавшиеся Россией на предприятиях США заказы выполнялись очень медленно. Что к моменту выхода России из войны (де-факто с момента октябрьской революции 1917 г., а де-юре — с момента заключения Брестского мира с Германией) многие контракты были выполнены всего на 5−10%, а по некоторым контрактам поставки вообще не начались.

...

Анализ документов и материалов, имеющих отношение к нашей послереволюционной эмиграции, показывает, что она достаточно пристально следила за состоянием зарубежных активов Российской империи. С одной стороны, она протестовала против любых попыток большевиков стать правопреемниками этих активов. С другой стороны, эмигрантские организации сами претендовали на статус таких правопреемников.

...

если доверять выводам отечественного историка Олега Будницкого, неизрасходованные остатки американской части кредита (и/или средств, полученных от реализации залогового золота) были перечислены на банковские счета российского финансового агента С.А. Угета [xvi]. Всего на банковские счета уполномоченных эмигрантскими организациями лиц (как правило, финансовых агентов и дипломатов царского и временного правительств) из различных источников в разных странах поступило около 100 млн. долл. [xvii]. Затем эти деньги использовались для финансирования русской эмиграции в США, и в других странах мира. Все-таки большая часть денег в «общую кассу» эмиграции была собрана именно в Америке. Здесь был более либеральный режим, чем в Англии и Франции. В указанных европейских странах на все виды государственных российских активов был наложен арест. Эти активы рассматривались как средство покрытия больших потерь указанных стран, имевших до прихода большевиков к власти большие активы в России. Окончательно вопрос с «колчаковским» золотом в Америке был закрыт в 1950-е годы, когда полученная за счет этого золота валюта была исчерпана. Примечательно, что на советско-американских переговорах вопрос о «колчаковском» золоте нашей стороной никогда не поднимался.

ЦитатаВесь золотой запас РСФСР оказался в их руках. Хотя 18 ноября власть в Сибири перешла к Верховному правителю адмиралу Колчаку, но золото оставалось в ведении Совета управляющих ведомствами – он не доверял адмиралу. Но так продолжалось недолго. 3 декабря все члены Совета были арестованы генералом В.О.Каппелем, часть из них расстреляли. Единоличным распорядителем и попечителем золотого запаса России стал адмирал А.В.Колчак. Однако о полной инвентаризации доставшихся богатств Верхов ный правитель распорядился лишь в мае 1919 года. С того месяца и до конца года он из расходовал 11,5 тысячи пудов золота (37 процентов от омской ревизии). А сколько он израсходовал до ревизии, до сих пор остается неведомым.

США направили армии адмирала Колчака 600 тысяч винтовок, сотни орудий и тысячи пулеметов. Англия поставила две тысячи пулеметов, 500 миллионов патронов. Франция передала 30 самолетов, более 200 автомобилей, а Япония – 70 тысяч винтовок, 30 орудий и 100 пулеметов. Вся армия правителя Сибири была одета и обута с чужого плеча. Вначале все и списывалось на траты по закупке оружия, боеприпасов, военного снаряжения у интервентов, на содержание армии, чиновников и репрессивного аппарата. Но это оказалось далеко не так.

Англичанам было передано 2883 пуда золота, французам – 1225, японцам – 2672 пуда золота. Неизвестно, сколько пудов увезли к себе янки, но зато недавно стало известно, что золото переправлялось и в иностранные банки. Создавалась, так сказать, подушка безопасности. В этом еще одна сущность подлости власти, возглавляемой адмиралом. Уже потом, после бегства за пределы России, белоэмигранты, чтоб Советское правительство не наложило арест в банках, перевели деньги на счета частных лиц. В Лондоне около 3 миллионов фунтов стерлингов зачислено на имя К.Е. фон Замена, в Нью-Йорке 22,5 миллиона дол ларов – на счет С.А.Угета, в Токио свыше 6 миллионов иен – на счет К.К.Миллера.

Александр Колчак щедро одаривал своих иностранных покровителей и союзников. Когда за рубеж особым поездом отбывал командующий Чехословацким корпусом Радола Гайда, то он получил от адмирала 70 тысяч франков золотом! Не из своего же кармана адмирал вытащил эти франки!

9 ноября 1919 года из Омска литером «Д» отошел и поезд с золотым запасом, он шел вслед за поездом адмирала А.В.Колчака. Но в пути его преследовали сплошные происшествия: то в него врезался другой поезд, да еще при этом гремели взрывы, то неожиданно отцеплялась часть вагонов, то он делал «вынужденные» остановки в безлюдных местах. Атаман Г.С.Семёнов останавливал «золотой эшелон» на несколько часов, и несмотря на грозные требования адмирала дать объяснение, не представил его. Между тем он похитил 711 ящиков с ценностями на сумму 70–90 миллионов рублей золотом. Атаман Уссурийского казачества есаул И.М.Калмыков увез в Маньчжурию 36 пудов золота. Братья Виктор и Анатолий Пепеляевы загрузили пароход «Пермяк» золотом и направили в родной Томск, но до места назначения он не дошел. До сих пор появляются документы и свидетельские показания, что на просторах Сибири частями спрятаны «клады Колчака». Их ищут в Кемеровской, Томской и Иркутской областях, на севере Казахстана и Тюменской области, на севере Красноярского края, в Забайкалье и на дне озера Байкал, в пещерах Сихотэ-Алиня, ищут и в зарубежных странах. Однако…

Белая рать разворовала, растащила, раздарила, попрятала, вывезла за рубеж миллиарды золотых рублей российской казны, в то время как в стране царили разруха, голод и нищета. Они бы утащили с собой и оставшуюся казну, но им не позволили партизаны Прибайкалья. В марте 1920 года в Москву вернулось 18 вагонов «золотого эшелона», в ящиках и мешках находилось золото и иные ценности на сумму 409625870 рублей 86 копеек.

.....

15 января 1920 года на станции Иннокентьевская в вагон вошел помощник чешского коменданта и заявил, что адмирал выдается иркутским властям. Верховный правитель схватился руками за голову.

– Жаннен знает об этом? – спросил он, быстро овладев собой. А когда получил утвердительный ответ, заключил: – Значит, союзники меня предают.

Да, они сдали его, что называется с потрохами, дабы спасти свои шкуры.

ЦитатаВ США кроме того после октября 1917 года был открыт так называемый «ликвидационный счет», которым формально распоряжалось посольство России (представлявшее Временное правительство). На нем были консолидированы все денежные активы Временного правительства. Часть нефинансовых активов переводилась путем продажи в денежную форму. На «ликвидационном счете» первоначально было размещено 47 млн. долл. Еще на одном счете, имеющем похожий статус, числилось 9 млн. долл. Всего — 56 млн. долл. Примечательно, что расходование денег с"ликвидационного счета», открытого в National City Bank of New York, осуществлялось под контролем правительства США, которое заключило на этот счет специальное соглашение с банком. В частности, деньги с этого счета, в первую очередь, направлялись на содержание посольства России в Вашингтоне, оплату процентов по американским кредитам, финальные платежи по контрактам [xviii].

ЦитатаОсновные претензии — возмещение ущерба от экономической блокады и интервенции, организованных Западом против России. Позднее при переговорах СССР со странами Запада эти претензии постепенно стали уходить на второй и третий план. США в этом плане исключением не являются. Напомню, что наши совокупные претензии к бывшим союзникам по первой мировой войне приближались к 40 млрд. золотых рублей, что примерно вдвое превышало совокупные требования Запада к Советской России по кредитам царского и временного правительств.

ЦитатаВ отличие от Великобритании и Франции у США (насколько мне известно) до сих пор нет соглашения с нашим государством об урегулировании старых обязательств (до 1917 года). Учитывая, что наши реальные требования по царскому золоту к США в любом случае не очень велики, а также слабо подкреплены документами, полагаю, что наши контрпретензии к США следует «привязывать» не к золоту. А к чему? Нам необходимо реанимировать наши требования к США и другим странам Запада по возмещению ущерба, которые Россия понесла в результате блокады и интервенции 1918−1921 гг.Вклад США в организацию блокады и интервенции, по моему мнению, был решающим. Для подготовки и оформления наших требований к США необходимо поднять архивы, содержащие материалы и расчеты, которые были использованы Советской Россией на конференции в Генуе.

Не киношный АДМИРАЛ

- +0.08 / 5

-

|

|

Асгл ( Слушатель ) |

| 25 янв 2022 в 18:25 |

Это те комунтсты кто вынес его тело из мавзолея, или те кто его монумент с берегов Волги снесли?

- -0.03 / 4

-

|

|

Асгл ( Слушатель ) |

| 25 янв 2022 в 23:52 |

Цитата: АнтонЛ от 25.01.2022 19:45:19

А ну понятно, тело ИВС из мавзолея вынес сам Хрущёв под покровом ночи, а потом памятник пошёл кувалдой уничтожать.

Вы ещё про Судоплатова чего нибудь подобное напишите открывашки чубатые.

- -0.02 / 5

-

|

|

AndreyK-AV ( Практикант ) |

| 26 янв 2022 в 13:33 |

Цитата: Асгл от 26.01.2022 13:19:14

К кому обращаетесь непонятно....

Однако хорошо видно, Вы у него на очереди...

- +0.10 / 5

-

|

|

Асгл ( Слушатель ) |

| 26 янв 2022 в 14:07 |

К вам конечно. После того как ваши его посадили и он отсидел от звонка до звонка, а реабилитировали его только при клятых капиталистах это вряд ли.

- +0.03 / 4

-

|

|

AndreyK-AV ( Практикант ) |

| 27 янв 2022 в 10:23 |

Цитата: Асгл от 26.01.2022 14:07:25

Ню... ню... к ним так к ним....

Историю учить надо, а не нести хрень...

И да, реабилитацией Судоплатов занимался как освободился, занимался долго, а получил её чохом

В 1992 году 84-летний Судоплатов был реабилитирован автоматически, по закону о реабилитации жертв политических репрессий.

И это не от капиталистов и прочих буржуев, с которыми он всю жизнь боролся, а от агонии СССР.

И только в 1998 он уже мёртвый, президентским указом - был восстановлен в звании и наградах.

Ну так потребовалось вам его имя, вот и восстановили, но так чтобы не увидел, да и не услышали чтобы...

Мне было бы интересно узнать как тогда Вы относились к Сталину, как вождю страны от имени которой работал Судоплатов?

Что то мне подсказывает, тогда начали бы вы песни петь о "кровавом палаче", "об убийце", да и сейчас не факт что на ветке у Вас одно, а в жизни другое.

Судоплатов то что ни есть красный, т.е. по духу и мировоззрению большевик, коммунист, как впрочем Сталин, Ленин..., не может Судоплатов быть вашим, так как он всю жизнь именно против ваших боролся.

- +0.10 / 8

-

|

|

Асгл ( Слушатель ) |

| 27 янв 2022 в 10:32 |

Э как открываху то коробит. Ты лучше расскажи почему его не реабилитировали те кто после не настоящего коммуниста кукурузника пришли.

Открываха это тот же самый чубатый какел, те тоже вместо того что бы признать ошибки ищут всегда виновных в своих зрадах и не стиранных шароварах. Неудивительно что основная масса открывах это чубатое отродье.

- -0.06 / 3

-

|

|

alexandivanov ( Слушатель ) |

| 27 янв 2022 в 10:44 |

Генерал Судоплатов о Сталине, о Павлове и лжи Хрущева

Цитата"Некоторые авторы, - пишет Судоплатов, - за теплое место у кормушки продали совесть. Вопреки тому, что пишут генерал Ивашутин и другие авторы мемуаров, я не помню гневных пометок Берии на докладных записках агента «Ястреб»: «Это британская дезинформация. Найти, кто является автором этой провокации, и наказать». Я вообще не помню никакого агента с кодовой кличкой «Ястреб». Кроме того, в разведке и в службе безопасности не было традиции писать на докладных пространные замечания."

Далее генерал отмечает, что "столь же невероятна и приписываемая Берии резолюция отозвать и наказать нашего посла в Берлине Деканозова, бывшего начальника разведки НКВД, за то, что он бомбардировал его «дезинформацией». Те же люди заявляют, что Берия писал Сталину 21 июня, предлагая отозвать Деканозова, но это вообще было вне его компетенции, поскольку Деканозов перешел на работу в Наркомат иностранных дел СССР и докладывал непосредственно Молотову."

...

Считается, отмечает генерал, что "незаслуженно репрессировали генерала Павлова, переведя стрелки за провал в начале войны на него. Ага и еще десять раз ага. Генерал Павлов перед войной вел себя так, будто готовился слить оборону немцам. Он успешно слил оборону.

20 июня 1941 года Эйтингон сказал мне, что на него произвел неприятное впечатление разговор с генералом Павловым, командующим Белорусским военным округом. Поскольку они с Эйтингоном знали друг друга по Испании, он попросил дружеского совета у Павлова, на какие пограничные районы, по его мнению, следовало бы обратить особое внимание, где возможны провокации со стороны немцев. В ответ Павлов заявил нечто, по мнению Эйтингона, невразумительное, он, казалось, совсем ничего не понимал в вопросах координации действий различных служб в современной войне. Павлов считал, что никаких особых проблем не возникнет даже в случае, если врагу удастся в самом начале перехватить инициативу на границе, поскольку у него достаточно сил в резерве, чтобы противостоять любому крупному прорыву. Одним словом, Павлов не видел ни малейшей нужды в подрывных операциях для дезорганизации тыла войск противника.

Далее автор книги даёт справку: "Дмитрий Григорьевич Павлов.

22 июля 1941 года решением военного трибунала «за трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения высшего командования, развал управления войсками, бездействие власти» был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян. Похоронен на подмосковном полигоне НКВД. В 1957 году посмертно реабилитирован и восстановлен в звании.

От себя добавлю, - пишет он, - что реабилитирован вскоре после 20 го съезда, где Хрущев убил все достижения советского народа. Как следствие, он реабилитировал палачей-чемпионов 1937-го Постышева и Эйхе, предателей Тухачевского и Павлова".

Вот и сегодня из этой мутной жижи и растет ядовитое растение под названием "либерализм".

......

Хотя к изданному после перестройки, наверно, следует относится осторожно.

- +0.12 / 4

-

|

|

AndreyK-AV ( Практикант ) |

| 27 янв 2022 в 11:26 |

Судоплатов начал писать до перестройки, и публиковался в Политиздате.

У него было три книги в соавторстве с Ириной Гуро (Раисой Соболь).

Две в серии "Пламенные революционеры":

"Горизонты: Повесть о Станиславе Косиоре", 1977 г.

"На жестоком берегу: Повесть о Марцеллии Новотко", 1983 г.

"Конь мой бежит..." (О Викторе Курнатовском), 1987 г.

При этом первая "получила даже положительный отзыв в главной партийной газете СССР «Правда»"

Под своим именем если взять

"ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ХРОНИКА ТАЙНОЙ ВОЙНЫ И ДИПЛОМАТИИ" то публикация 1991 года, а сколько она готовилась сказать сложно, человек был уже и старый и больной

Там очень интересное предисловие.

Предисловие

Предлагаемые воспоминания – плод не одного года. В них – моя жизнь. Я пишу лишь о том, что пережил, говорю о тех событиях как свидетель или непосредственный участник. Происхождение некоторых событий, их мотивы мне не всегда были понятны. Не принято было в той системе, в которой проходила моя профессиональная деятельность, быть откровенным, распахнутым. Во всем должна была соблюдаться сдержанность. Иногда я ничего не знал, что происходило в соседнем кабинете. Значение слов, сказанных как бы мимолетно Сталиным, Молотовым, Берией, Микояном, Маленковым и другими руководителями страны, я осознавал значительно позже, после важных событий, произошедших во внутренней жизни и на международной арене.

О значении того или иного человека, его личности, чертах характера судят по его делам. Точно так же можно судить и о государстве. Чем крупнее событие, происходящее во благо страны, тем державнее государство, тем значительнее его вес в мире. Почему до сих пор внимание миллионов людей приковано к одному из величайших событий XX века – Великой Отечественной войне 1941–1945 годов? Да потому, что многие пружины, приведшие к победе советского народа в величайшей битве, долгое время были скрыты, неизвестны, о них знали лишь немногие. Только недавно стало известно о тайных операциях, которые проводили наши разведка и контрразведка нередко вместе с советскими дипломатами.

В последнее время в нашей печати появилось немало публикаций с воспоминаниями тех, кто называет себя либо очевидцами, либо участниками крутых поворотов в нашей истории, действий разведки и тайной дипломатии. В этих работах очень много наносного, выдуманных мифов и легенд. Особенно грешат ими те, кто по своему служебному положению в прошлом, как правило, по линии ЦК КПСС, имел значительные возможности ознакомиться с секретными документами из архивов КГБ, МИД. Однако цитируются теми, кто открестился от прошлой партийной работы – В. П. Наумовым и А. Н. Яковлевым – документы всегда выборочно, не полностью. Таким образом, чтобы даже посмертно скомпрометировать неугодных лиц данными из фальсифицированных уголовных дел, утративших свое юридическое значение. По возможности развеять их, снять ненужные наслоения – в этом тоже я вижу свою задачу. Это непростая миссия. Но она необходима. Чтобы точно оценить происшедшее, надо хорошо представлять себе подлинные мотивы акций советского государства в критические периоды нашей истории, отбросив обывательские представления. Чтобы не делать в будущем ошибок, нужно глубоко знать подлинную подоплеку героики и трагедии прошлого. Истины простые, только не все следуют им. Оттого и рождаются мифы, возникают недомолвки, недосказанности, да и просто вымыслы.

Ряд соображений об известных событиях должен стать известным лишь после моей смерти.

В 1939 году, после того как П. Фитина, молодого журналиста, пришедшего сразу на руководящую работу в органы НКВД, недавно окончившего ускоренные курсы разведывательной Школы особого назначения (ШОН), и меня назначили руководителями Иностранного отдела (внешней разведки), Берия, тогдашний нарком НКВД, счел нужным разъяснить нам основные направления наших государственных интересов в тайных взаимоотношениях со странами Запада. Его высказывания со ссылками на «указания тов. Сталина» резко контрастировали с официально провозглашенными на XVIII съезде ВКП(б) целями «советской внешней политики». Считаю нужным воспроизвести их по памяти.

«Не думайте, что ликвидация Троцкого может подменить трудную и важнейшую вашу задачу обеспечения по линии разведки важнейших акций советской внешней политики, – говорил Берия. – Надо научиться защищать методами агентурной работы наши позиции в местах, где у нас переплетены интересы с противником и где без тайного сотрудничества в силу ряда соображений ни англичанам, ни французам, ни американцам, ни японцам, ни немцам без нас не обойтись. И наша разведка должна сопровождать акции действия советской дипломатии, во главе которой поставлен В. Молотов».

И меня, и Фитина удивило, что Берия сказал о том, что наши послы и поверенные в делах в Чехословакии, Китае, Франции, Германии и США выполнили первую часть своей миссии – провели тайный зондаж намерений в сфере взаимных отношений с руководством Англии, Франции, США и Германии. «Мы нужны этим господам, – продолжал он, – поскольку передел господствующих позиций американцев, англо-французов, немцев и японцев в Европе, Китае и на Дальнем Востоке неизбежен в ближайшее время. Тов. Сталин считает, – говорил Берия, – что этот передел выльется в военное столкновение. Для вашей ориентировки имейте в виду, нам, в отличие от царских дуроломов в 1914 году, следует как можно дольше оставаться в стороне от схватки. Мы будем воевать только тогда, когда нам это будет выгодно».

Во время этой встречи мы узнали, что наиболее глубоко тайный обмен мнениями происходил в Германии, Турции, Финляндии, Швеции. Там советским послом была А. Коллонтай. И хотя Коллонтай, заметил Берия, «сочувствует разгромленной оппозиции», трогать ее мы не будем. Нам важно сохранить ее как участника тайных переговоров, уже имевших место. Имейте это в виду на ближайший год, отмечал Берия, независимо от тех материалов, которые на нее придут.

«В Китай, – говорил он, – с тайной миссией к Чан Кайши предполагалось направить Панюшкина в качестве и посла, и резидента разведки. Но определять содержание диалога с американцами о противостоянии японцам в этой стране будет не Панюшкин, а Уманский, наш посол в США. Он же должен был заняться поддержанием отношений с Бенешем, когда тот приедет в Америку из Европы. Имейте в виду, – наставлял Берия, – что Уманский будет выполнять одновременно ряд обязанностей главного резидента НКВД во всей Америке. По Германии мы определимся особо позднее, так считает тов. Сталин».

Мы молчали. Я попросил дать разъяснения по операции, связанной с Троцким. На что получил ответ: дело это исключительно важное. Троцкий, добавил Берия, должен быть уничтожен к началу большой войны, чтобы обезглавить остатки пятой колонны. Занимайтесь этим делом каждодневно, сказал Берия, но ликвидировать его можно и нужно с учетом того, что его одновременно используют и ненавидят как в Америке, так и в Европе.

В книге использованы материалы документов:

Пост. ПБ ЦК ВКП(б) № П34/25 от 14.06.41 и Указа Президиума ВС СССР от 17.06.41 «О награждении тт. Меркадер К. Р., Эйтингон Н. И., Василевского Л. П. и др.».

Указ Президиума ВС СССР от 31.05.60 – закрытый.

Пост. СНК СССР от 24.06.41 «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника в прифронтовой полосе», объявленное пр. НКВД СССР от 26.06.41.

Пр. НКВД СССР № 00882 от 5.07.41.

Пост. ПБ ЦК ВКП(б) № П34/287 от 30.07.41 «О назначении руководящих работников НКВД СССР», объявленное пр. НКВД СССР № 00984 от 31.07.41.

Пр. НКВД СССР № 001435 от 3.10.41.

Пр. НКВД СССР № 00145 от 18.01.42.

Справка о штатах и структуре НКВД СССР от 20.05.42.

Пр. МГБ СССР № 00447 от 9.10.46.

Пр. МГБ СССР № 569 от 15.02.47.

Записка МГБ СССР № 6990/А от 4.08.50 И. В. Сталину.

Пост. ПБ ЦК ВКП(б) № П77/310 от 9.09.50, объявленное пр. МГБ СССР № 00532 от 28.09.50.

Пост. ПБ ЦК ВКП(б) № П77/309 от 9.09.50, объявленное пр. МГБ СССР № 00533 от 28.09.50.

Пр. МВД СССР № 00318 от 30.05.53.

Пр. МВД СССР № 00601 от 31.07.53.

Записка МВД СССР № 876/к от 17.09.53 в Президиум ЦК КПСС.

- +0.12 / 6

-

|

|

alexandivanov ( Слушатель ) |

| 27 янв 2022 в 13:44 |

Цитата....

причины убийства С. М. Кирова руководству партии стали ясны с самого начала следствия. Но, как писал позднее один из руководителей МВД П. А. Судоплатов, следователи не могли объявить, что член Политбюро погиб, запутавшись в интимных связях с замужними женщинами, в частности с привлекательной латышкой, женой убийцы.

Ясно, да? Ссылаясь на Судоплатова, авторы учебника позорят товарища Кирова, выставляя его пошлым бабником, который пострадал за то, что жену своего будущего убийцы сдуру огулял. Ну, г-н научный академик Милов, под редакцией которого учебник вышел в свет, вапче-то - тот ещё выдумщик. Проверим, не врёт ли он. Открываем книгу Судоплатова "Спецоперации. Лубянка и Кремль", читаем. Нет, не врёт Милов. В "мемуарах" "сталинского терминатора" читаем ту же сказочку, ещё и украшенную многочисленными сальными "подробностями":

....

Ммммм-да. Даже не знаю, как лучше выразиться...

Если кратко, всё вышеизложенное - наглое и беспардонное враньё. Вот вообще всё, подчистую. Не работала жена Николаева в Смольном, не была она никакой "официанткой", не обслуживала она никакие "вечеринки", не собиралась она на развод подавать. Не обращался Николаев к Кирову за помощью (ни через посредство жены, ни самостоятельно), а Киров, в свою очередь, Николаева никогда никуда не "трудоустраивал". И сведения о том, что товарищ Киров вел беспорядочную половую жизнь, можно подчерпнуть только и исключительно из судоплатовских "мемуаров", да и там, как видите, Павел Анатольевич попросту пересказывает жОнины сплетни.

....

Судоплатов не писал своих "мемуаров". Скорее всего, он даже не видел их текста, поскольку в своих видеоинтервью был настроен вполне про-социалистически.

Просто западные журналисты побеседовали с Судоплатовым, записали то, что сказал Павел Анатольевич и "литературно их обработали", добавив всяческие сенсации:

прегрешений против исторической правды в воспоминаниях упомянутого советского супершпиона немало. Вместо того, чтобы максимально правдиво реконструировать прошлое, редакторы и издатели мемуаров прежде всего стремились, насытив текст впечатляющими сенсациями, получить в итоге бестселлер, гарантирующий коммерческий успех. Кстати, им вполне удалось этого добиться. Помню, как вскоре после краха коммунизма в СССР я, разыскивая материалы по истории советского еврейства в прежде секретных фондах бывшего Центрального партийного архива, встретил там своего рода продюсера судоплатовского бестселлера Джералда Шектера. Благодаря ему была осуществлена звукозапись воспоминаний советского разведчика, их литературная обработка и первая публикация (на английском языке) в Нью-Йорке в 1994 году. Она носила название «Special Tasks. Memoirs of an Unwanted Witness – A Soviet Spymaster» («Особые задания. Воспоминания нежелательного свидетеля – советского шпиона»).

Геннадий Костырченко "Дело Михоэлса: Новый взгляд".

.....

"- т.е ваши люди работали там , где работал Ферми , в Лос-Аламосе ?

- в разных местах добывали информацию и разными средствами .добывали информацию . легенда о том , что Розенберги были нашими агентами - это "липа" , придуманная американцами для того , чтобы себя , так сказать , выгородить . они же предсказывали , что мы лет через 10-15 только создадим атомную бомбу , а мы её создали ... чуть-чуть попозже , чем американцы и англичане." ©

я-то сперва решил , шо дедушку посетила старость , не прихватившая с собой мудрость , но не забывшая позвать с собой маразм , но нет - это его сЫночку посетила жадность (тоже , возможно , с какой-то сопутствующей кампанией).

тут

Про высказывание Бора интересно.

35/40//

- +0.08 / 4

-

|

|

Антон C ( Слушатель ) |

| 25 янв 2022 в 19:31 |

Цитата: Polevoi от 25.01.2022 14:44:09

Руки коротки. Хорошо всё-таки, что мы дожили до этого времени. А скоро и гнать куйвышевых будут. Сталин лишь показатель. Можно относиться к Сталину по-разному, хоть и критически, восхвалять не нужно, хотя и есть за что, как есть и за что критиковать, но если так корёжит от его образа, значит это не наш человек. Ведь МО не написало текст типа "спасибо нашему дорогому вождю и учителю тов.Сталину за счастливое детство" и подпись – С.Шойгу. Просто барельеф, который был изначально. При Сталине для армии было сделано много, престиж вооружённых сил взлетел до небес после 9 мая и обретения ЯО, так что военные наверняка уважают его в среднем больше хотя бы из цеховой солидарности. А Куйвышев такой смелый, что плывёт против течения. Ощущение, что он застрял в 90-х. Большинству, наверное, всё равно по этому поводу, а те, кто имеет своё мнение, процентов 90 за барельефы и новые памятники ИВС. Был бы умнее, промолчал бы, чтобы не окрасить себя в те цвета, которые он окрасил себя. Получилось так, что он противопоставил себя большинству, а это плохо сказывается на карьере выборных политиков. Или его назначили, а не выбрали?

- +0.12 / 6

-