СССР перед Великой Отечественной войной

122.8 K

160

845

|

|

Уфа

64 года

Карма: +1,037.88

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,635

Читатели: 14

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,635

Читатели: 14

В 1937 ВЦСПС и Наркомздрав СССР утвердили инструкцию № 1382 «О порядке выдачи застрахованным больничных листков».

Дискуссия 72 0

14 августа 1937 Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов и Народным комиссариатом здравоохранения СССР была утверждена Инструкция № 1382 «О порядке выдачи застрахованным больничных листков».Дискуссия 72 0

Цитата14 августа 1937 Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов и Народным комиссариатом здравоохранения СССР была утверждена Инструкция № 1382 «О порядке выдачи застрахованным больничных листков». Вступление в силу этого документа стало точкой отсчета для появления в Советском Союзе первых листков временной нетрудоспособности, дающих работникам юридически обоснованное право получать компенсацию в период болезни.

При этом действовала эта форма в течение 57 лет, и только дважды в нее вносились несущественные изменения.

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

- +0.13 / 5

-

Уфа

64 года

Карма: +1,037.88

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,635

Читатели: 14

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,635

Читатели: 14

(А. Н. Туполев был велик)

Воздушные гиганты АНТ-20 «Максим Горький» и АНТ-20бис

Воздушные гиганты АНТ-20 «Максим Горький» и АНТ-20бис

Цитата

В конце 1932 года в Советском Союзе широко отмечали сорокалетие литературной и общественной деятельности Алексея Максимовича Горького. Накануне юбилея мастера и подмастерья писательского цеха, друзья писателя собрались вместе и задумались. Что бы такое подарить Горькому по случаю торжества? Сапоги? Мундштук? Нет, все не то! Полное собрание сочинений М. Горького? Опять не то! А может быть, что-то связанное с его литературными образами? Возможно, это будет что-то, связанное со стремительным полетом, еще точнее: с гордо реющим буревестником... Но что именно? Окончательную идею сформулировал известный журналист Михаил Кольцов, бывший в те годы редактором журнала "Огонек". Он заявил, что нужно "построить гигантский агитсамолет, самолет-агитатор, крылатого борца, олицетворяющего культуру нового строящегося общества".

Воплощение в жизнь такого грандиозного проекта в те годы не было для России беспочвенной фантазией. Авиационная наука и техника молодой республики достойно продолжили и приумножили успехи дореволюционной России в развитии тяжелой авиации, которая получила, как известно, приоритетное развитие и уже тогда во многом превосходила зарубежную. Н. Е. Жуковский говорил, что "тяжелая авиация — детище России". Конечно, он имел в виду выдающиеся достижения И.И. Сикорского, создавшего в 1913 году тяжелые четырехмоторные самолеты "Гранд", "Русский витязь", "Илья Муромец", у которых были уникальные, на тот момент, летно-технические характеристики.

Закончились Первая мировая война, гражданская война в России. Авиация стала одной из приоритетных отраслей в молодом Советском Союзе. В достаточно короткие сроки в стране была создана мощная авиационная промышленность, воспитаны талантливые авиаконструкторы. Созданные в конце двадцатых — начале тридцатых годов оригинальные конструкции отечественных самолетов, их успешные перелеты были известны всему миру. Уже построен и совершил первый в мире сверхдальний перелет из Москвы в Нью-Йорк, тяжелый самолет АНТ-4 "Страна Советов" (1929 год). Во многих столицах Европы: Берлине, Париже, Лондоне, Риме демонстрировался самолет АНТ-9 "Крылья Советов" (1929 год).

Россия по-прежнему оставалась родиной тяжелого самолетостроения. В стране создаются тяжелые бомбардировщики ТБ-3 и ТБ-4, опытный самолет К-7. Менее чем за год был построен крупнейший в мире пассажирский пятимоторный самолет АНТ-14 "Правда", совершивший без единой аварии более тысячи полетов. Его испытание в августе 1931 года провел заслуженный летчик М. М. Громов. Поэтому идея М. Кольцова построить еще более грандиозный, невиданный в мире сухопутный самолет-гигант была вполне реальным, осуществимым делом. Предложение журналиста с энтузиазмом поддержала вся советская общественность. Видные писатели, журналисты, передовики производства, ученые, общественные деятели организовали Всесоюзный комитет по постройке самолета "Максим Горький". Его председателем был избран Михаил Кольцов.

Весть о постройке самолета советскими людьми была воспринята с воодушевлением. Самолет строился поистине на народные средства. Шесть миллионов рублей было собрано читателями советских газет и журналов.

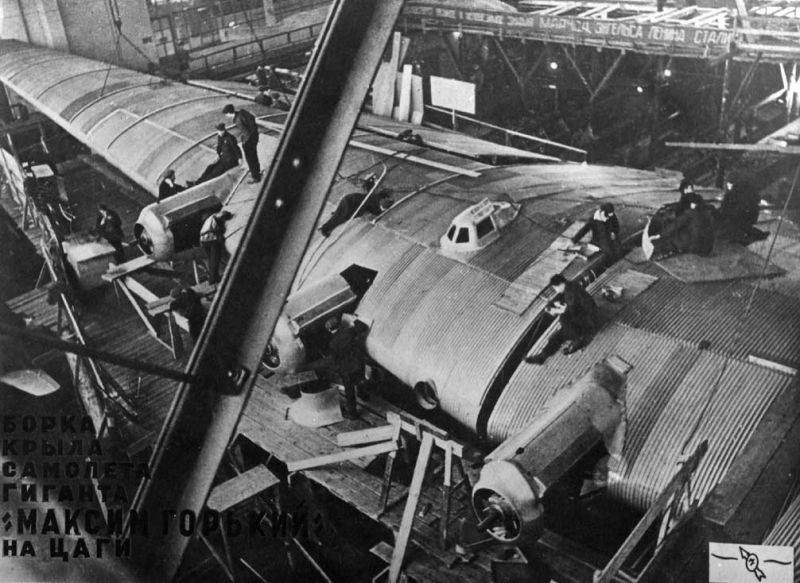

25 января 1933 года президиум Комитета по постройке самолета-гиганта принял постановление: передать проектирование и постройку самолета ЦАГИ как ведущему институту отечественного самолетостроения. В разработке амбициозного проекта приняли участие многие известные конструкторы: В.М. Петляков, А.А. Архангельский, В.Н. Беляев. Б.А. Саукке, Е.И. Погосский и другие. Возглавил работу А.Н. Туполев. К созданию воздушного гиганта были привлечены многие предприятия, организации и научно-исследовательские институты различных отраслей промышленности, совместная работа которых четко координировалась.

10 марта 1933 года председатель Всесоюзного Комитета М. Кольцов, председатель строительного отдела А. Горянов, заместитель начальника ЦАГИ профессор А. Некрасов и главный конструктор самолета "Максим Горький" А. Туполев скрепили подписями договор на постройку воздушного гиганта, и М. Кольцов тут же передал А. Некрасову первый чек на сумму в полмиллиона рублей.

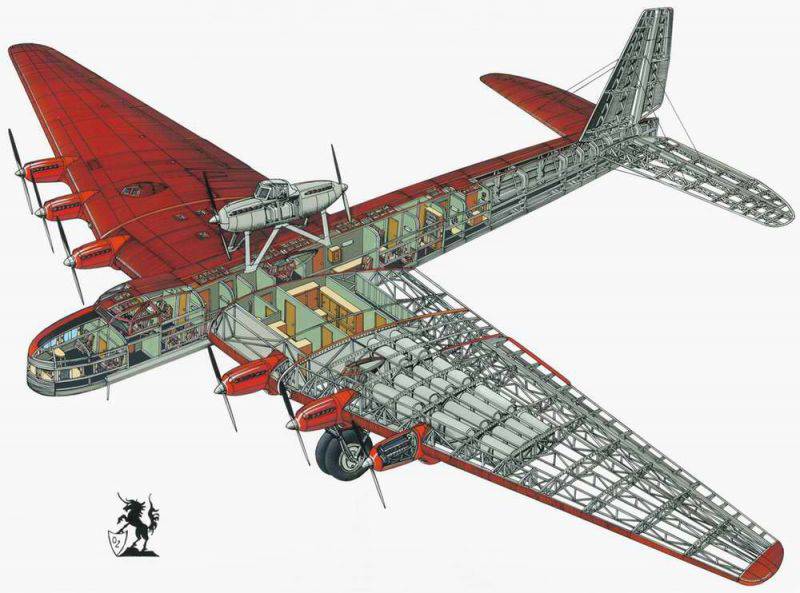

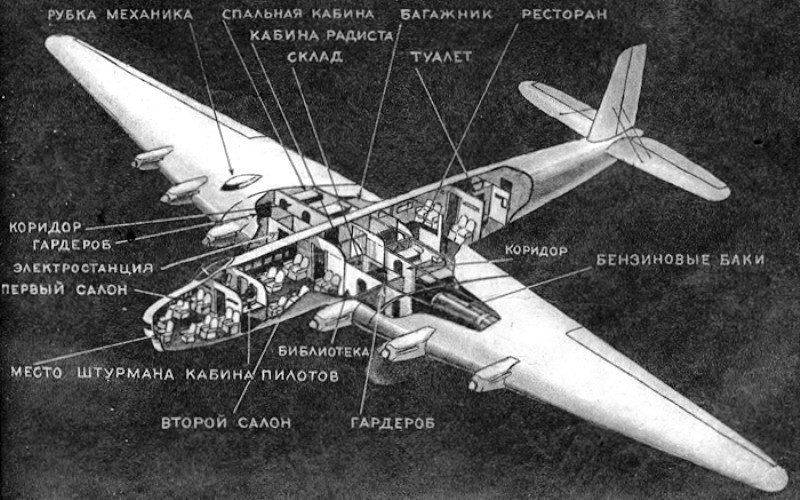

К созданию самолета АНТ-20, который по своей схеме и конструкции являлся дальнейшим развитием бомбардировщика ТБ-4, коллектив А. Н. Туполева приступил еще в 1931 году, но в конце 1932 года, в связи с принятием решения о первоочередности создания специального агитационного самолета, назначение АНТ-20 было изменено. Технические требования к этому самолету, утвержденные в начале 1933 года, предусматривали возможность его использования также в качестве пассажирского и транспортного самолета, тяжелого бомбардировщика, летающего штаба для высшего военного командования. На борту самолета надо было разместить оборудование и средства агитации: типографию, фотолабораторию, киноустановку, громкоговорящую установку "Голос с неба", несколько радиостанций.

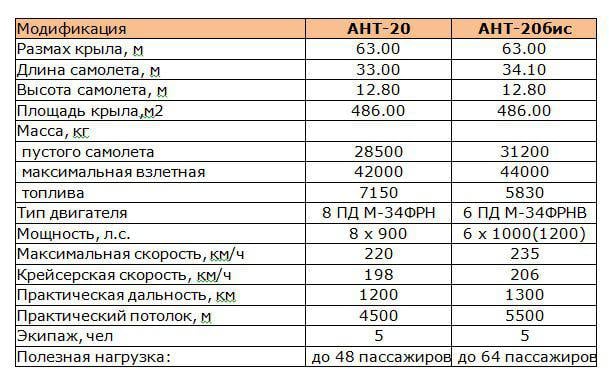

Эксплуатироваться самолет должен был с относительно небольших аэродромов, взлетная дистанция должна была не превышать 350-400 метров (у ТБ-4 она составляла 800 метров). Это потребовало спроектировать крыло с большей площадью и длиной. Соответственно, для силовой установки пришлось использовать уже восемь редукторных авиамоторов М-34ФРН с общей мощностью в 7200л. с. Шесть двигателей располагались в носке крыла, а пару, как и на ТБ-4, разместили в тандемной установке над фюзеляжем. Обеспечивалась возможность продолжения горизонтального полета при отключении в полете двух любых моторов. Бортовая компрессорная установка обеспечивала запуск всех авиадвигателей в течение трех минут.

По договору новый самолет должен был выйти на заводские испытания в необычайно короткий срок — всего за 14 месяцев (к маю 1934 года).

Нашлись скептики, считавшие, что самолет подобного взлетного веса если и поднимется в воздух, то сесть не сможет. К примеру, редактор британского журнала "Аэроплан" Э. Грей написал: "Все, что нам остается делать, это воздать благодарность Богу за то, что русское воображение значительно и далеко превосходит возможности осуществления как русскими, так и другими". Но вопреки такому неверию талантом А. Н. Туполева, энтузиазмом коллектива строителей, активной поддержкой замысла всем советским народом "русское воображение" было воплощено в реальность.

Первого апреля 1934 года строительство "Максима Горького" было закончено на заводе опытных конструкций ЦАГИ. Части самолета-гиганта были перевезены на Центральный аэродром им. М. В. Фрунзе, где началась его сборка и затем заводские испытания.

В середине июня 1934 года самолет "Максим Горький" впервые поднялся в воздух. Пилотировал его шеф-пилот ЦАГИ М.М. Громов. Он так отозвался о новой машине: "Изумительный самолет. Он исключителен по своим летным характеристикам, своей аэродинамике. Машина имеет безукоризненное рулевое управление. Управляется крупнейший в мире самолет чрезвычайно удобно и просто".

Самолет был настолько надежен, что на третий день проводимых летных испытаний, 19 июня 1934 года, принял участие в параде организованном в честь вернувшихся героев-челюскинцев и спасших их летчиков — первых Героев Советского Союза. Начались регулярные полеты уникального самолета. Вскоре на нем установили новые мировые рекорды грузоподъемности — десять и пятнадцать тонн были подняты на высоту 5000 м. С августа 1934 года воздушный гигант становится флагманом агитэскадрильи имени М. Горького.

По своему полетному весу (42 000 килограммов) самолет "Максим Горький" являлся до 1950 года крупнейшим гражданским сухопутным самолетом мира. Полезная нагрузка его составляла четырнадцать тонн. Размах крыла — гигантские 63 метра, диаметр колеса — два метра. Цельнометаллический самолет имел фюзеляж длиной 32,5 м, шириной 3,5 и высотой 2,5 метра. Общая площадь внутренних помещений превышала сто квадратных метров. Для посадки гигантской машины на грунт разработчики создали особую конструкцию шасси, с воздушно-масляными амортизаторами.

На самолете была установлена автоматическая телефонная станция на шестнадцать абонентов, оригинальный автопилот, электромеханизмы для перемещения руля поворотов, различные приспособления для кафе, салоны на 72 пассажира и спальные каюты. Экипаж самолета достиг восьми человек. Впервые была применена, для входа в самолет, откидывавшаяся в качестве трапа часть нижней поверхности фюзеляжа. Впервые в мире на борту самолета был использован переменный ток, необходимый для имевшегося на борту различного оборудования, не предусматривавшегося ранее на воздушных судах. В процессе создания таких самолетов, как ТБ-4 и АНТ-20, были решены многие сложнейшие, для того времени, вопросы аэродинамики, строительной механики, многочисленного бортового и иного оборудования.

Между тем в агитэскадрилье шла будничная работа, материальная часть уникального самолета уже более года работала безупречно. Радостным для агитэскадрильи был первомайский праздник 1935 года, когда "Максим Горький" возглавил воздушный парад советских крылатых машин над Красной площадью. В будни же он совершал регулярные полеты над Москвой, проводил "воздушное крещение" передовиков производства и ударников московских предприятий.

Несчастье, как обычно, случилось неожиданно. В середине дня 18 мая 1935-го самолет вновь поднялся над Москвой. Пилотировали его летчики И. Михеев и И. Журов. "Максим Горький" эскортировали легкие самолеты И-5 и Р-5, на борту которого находился кинооператор. То, что произошло в тот день, в изданном ЦАГИ и Научно-мемориальным музеем Н. Е. Жуковского сборнике "Самолетостроение в СССР. 1917-1945 гг." описывается следующим образом: "...сопровождая "Максим Горький" на самолете-истребителе И-5, пилот Н. П. Благин начал выполнять в вблизи от самолета-гиганта фигуры высшего пилотажа, которые не были предусмотрены полетным заданием. При попытке сделать петлю вокруг крыла самолета он потерял скорость в верхней точке, и его неуправляемая машина упала на крыло "Максима Горького".

Погибли тридцать три пассажира, двенадцать членов экипажа и сам летчик Н. Благин. Нелепая катастрофа унесла десятки человеческих жизней и уничтожила уникальный самолет. По поводу гибели самолета-гиганта "Максим Горький" в СМИ было опубликовано немало статей с различными версиями трагедии. Так осенью 1935года в польском печатном органе русских эмигрантов "Меч" утверждалось, что Благин сознательно и преднамеренно таранил гигантский самолет. В газете приводилось письмо, якобы написанное Благиным накануне трагического события. Стилистически письмо являлось антикоммунистическим воззванием к гражданам России, в котором Благин объявлял о решении «отомстить за русский народ и уничтожить несколько десятков лодырей-бандитов, коммунистов, катающихся на шее простых людей». Эту версию, кстати, стоит отвергнуть сразу. Это не что иное как фальсификация от эмигрантов, грезивших началом восстания в СССР против коммунистов и выдающих свои мечты за действительное. Факты же говорят об обратном.

Благин, несмотря на знатное происхождение, добровольно и по собственным убеждениям вступил в партию большевиков и Красную Армию, причем еще в 1918 году. Кроме того, летчик обращался с письменной просьбой к руководителю ЦАГИ об отстранении его выполнения полетов на сопровождение самолета-гиганта, так как отвлекает его от основной и любимой работы — испытания новых самолетов-истребителей. Кроме того, нельзя игнорировать и тот факт, что семья Благина не только не пострадала от преследования НКВД, но и получила увеличенную "персональную" пенсию за погибшего, аналогичную тем, что выплачивались остальным жертвам катастрофы.

Единственное же, что до сих пор не известно точно, так это вопрос, по чьей инициативе Н. Благин выполнял фигуры высшего пилотажа. По своей, по заданию руководства или по просьбе кинооператоров, находившихся в самолете «Максим Горький» и имевших перед полетом длительную беседу с Благиным. Неизвестно, что именно было записано в его полетном задании, сохранилось ли само это летное задание, что в нем значилось. Никто не знает также, получал ли Н. Благин от кого-либо в устной форме задание выполнить фигуры высшего пилотажа, какие именно и на каком конкретном минимальном расстоянии от "Максима Горького"? Пока эти вопросы остаются без ответа, нельзя говорить о непосредственной причине трагедии.

...

Отредактировано: AndreyK-AV - 01 апр 2024 в 12:40

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

- +0.12 / 4

-

Уфа

64 года

Карма: +1,037.88

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,635

Читатели: 14

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,635

Читатели: 14

Цитата: AndreyK-AV от 01.04.2024 12:33:14Воздушные гиганты АНТ-20 «Максим Горький» и АНТ-20бис

(А. Н. Туполев был великий)

ЦитатаКатастрофа всколыхнула весь Советский Союз. Но реакция была в духе той эпохи. Взамен погибшей машины начался сбор денежных средств на постройку 16 новых самолетов-гигантов типа АНТ-20. 4 августа 1935 года Совет труда и обороны (СТО) издал соответствующие постановление. Хотя "Максим Горький" был агитсамолетом, все 16 новых гигантов было решено передать в гражданскую авиацию.

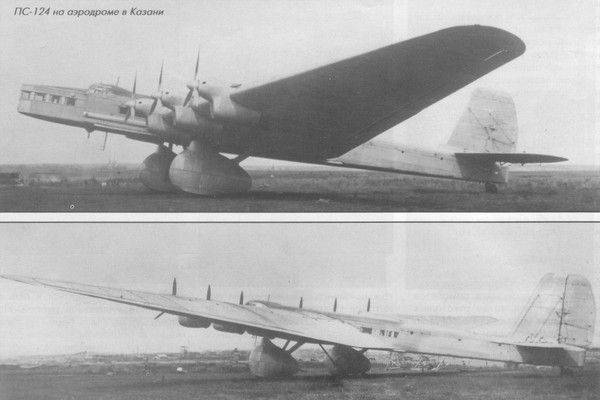

В августе 1939 года пилот научно-исследовательского института ГВФ Николай Новиков, закончил испытания нового самолета — шестимоторного многоместного пассажирского ПС-124 (второе название АНТ-20бис), созданного в конструкторском бюро А. Н. Туполева на базе восьми моторного «Максима Горького». В перспективе новый самолет должен был стать основным на наиболее загруженных пассажирских линиях Аэрофлота предвоенных лет.

Хотя по основному назначению эти самолеты и считались пассажирскими, но в традициях тех лет в военное время их планировалось использовать в качестве тяжелых ночных бомбардировщиков и военно-транспортных самолетов. В соответствии с этим были конструктивно оборудованы места для монтажа стрелкового и бомбового вооружения, при этом бомбовый прицел ОПБ-1 и самолетное переговорное устройство должны были устанавливать сразу. Основным отличием новых машин от "Максима Горького" было количество двигателей. Теперь их было шесть, но более мощных, типа М-34РН с новыми металлическими трехлопастными винтами.

При полной коммерческой загрузке (самолет поднимал в воздух 64 пассажира и 8 членов экипажа), ПС-124 мог пройти без посадки несколько тысяч километров. Несмотря на гигантские размеры, скорость нового самолета достигала 225-230 километров в час. Как показали испытания, ПС-124 имел хорошую скороподъемность, что было крайне важно в случае необходимости быстро пробить облачность, «проскочить» небольшой очаг обледенения.

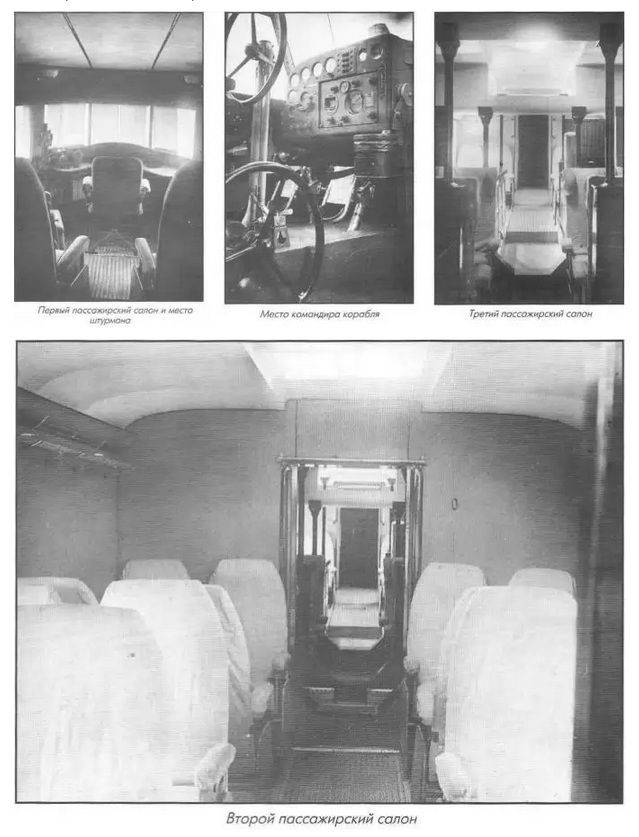

Как отмечали в своих записях летчики-испытатели НИИ ГВФ Эдуард Иванович Шварц и Николай Иванович Новиков, проводившие государственные испытания ПС-124, «самолет послушен в управлении. Все рули его хорошо компенсированы и эффективны, так что самолет хорошо реагирует на все их действия. При остановке одного или даже двух моторов с одной стороны управляемый флетнер руля поворота полностью компенсирует давление на ногу.

Посадка самолета, несмотря на его большие размеры, проста. При плавном выравнивании рулей на себя он садится на три точки без всяких тенденций к прыжкам. На пробеге устойчив. Но пилоту необходимо энергично тормозить, так как инерция большой массы самолета удлиняет пробег. При условии торможения пробег машины не превышает пятисот метров».

Оборудованный современными для того периода времени радионавигационными средствами, АНТ-20бис был приспособлен для полетов в сложных метеорологических условиях и ночью. Оба летчика-испытателя с похвалой отзывались о пилотской кабине нового самолета. Просторная, с креслами, в которых приятно и удобно сидеть. Успешной работе экипажа способствовало рациональное размещение приборов и аппаратуры. Обзор у пилотов отличный. С большими удобствами обставлено и рабочее место штурмана. Все приборы, радиоаппаратура двусторонней связи, аппаратура для радиопеленгации расположены так, что штурману легко и удобно в полете. Кроме того, в новом самолете были предусмотрены оперативные средства связи и сигнализации. Автоматическая телефонная станция на семь телефонов связывала между собой не только членов экипажа, но и пассажиров.

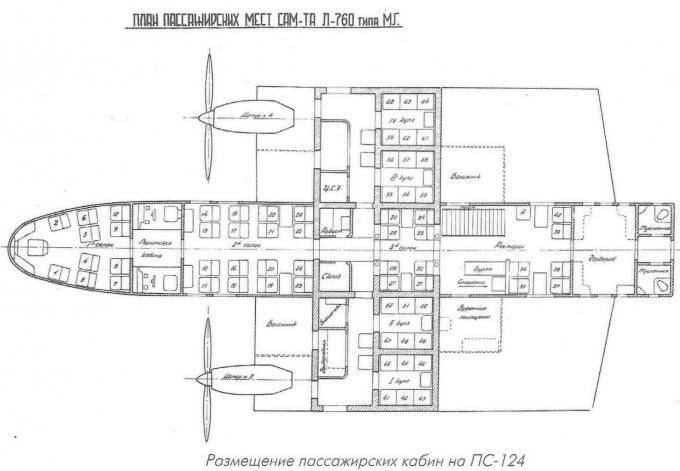

Кстати, для пассажиров в ПС-124 было предусмотрено немало удобств. Радовали красотой и комфортабельностью три пассажирских салона и четыре спальные кабины. При этом в первом пассажирском салоне насчитывалось десять пассажирских мест. Во втором — шестнадцать, а в третьем — восемь мест. В четвертом салоне размещался «ресторан». Название это было вполне уместным, так как на самолете имелись кухня с электрической плитой, кипятильник, холодильник, термос и даже устройство для мойки посуды.

В специальных четырех спальных кабинах насчитывалось шестнадцать мест для отдыха. Здесь, как и в салонах, — столики, удобные мягкие кресла, зеркала, ковры. Стены покрыты специальной звукоизоляцией, которая позволяла в пассажирских помещениях свободно разговаривать, не повышая голоса. Среди других удобств можно было назвать: гардероб, туалетные комнаты, библиотеку со справочной, художественной и технической литературой и т. д.

К сожалению, испытания выявили и недостатки нового самолета. В частности, «внакладе» остались бортмеханики: строители самолета, что называется, обошли их в комфорте. Конструкторы отвели им место в крыле: каждому между тремя моторами. Отдельной кабины для них не сделали и тем самым не оградили от сильного шума моторов и запаха выхлопных газов. А потому в своих рекомендациях они написали; «Следовало бы при первом же ремонте самолета после определенного периода эксплуатации позаботиться о том, чтобы восполнить этот досадный пробел…»

Тем не менее, государственные испытания нового флагмана Аэрофлота успешно завершились. Комиссия по приемке ПС-124 сделала заключение, что в результате испытаний на самолете выявлено лишь незначительное количество мелких легкоустранимых дефектов.

После испытаний самолет-гигант был передан в эксплуатацию на курортные линии Москва — Минеральные Воды, где прослужил до лета 1941 года. С начала войны и до конца 1942 года гигантская машина использовалась как военно-транспортная, пока не разбилась при вынужденной посадке под г. Ташкентом. Тем не менее, его серийное производство не состоялось: он был вытеснен менее громоздкими и простыми в эксплуатации самолетами. Уникальная крылатая машина, построенная в единственном экземпляре, ушла в небытие. В авиационных музеях нет даже ее макета.

Источники:

Ригмант В. АНТ-20 «Максим Горький» // Авиация и космонавтика. 1997. №11-12. С.65-67.

Котельников В. Пассажирский самолет ПС-124 // Авиация и космонавтика. 2011. №3. С.10-19.

Матулевич Б. Гигант воздушного океана // Гражданская авиация. 1994. №6. С. 38-39.

Котельников В. Эпоха гигантов // Авиамастер. 2004. №6. С. 20-22.

Муромов А. Катастрофа самолёта АНТ-20 «Максим Горький» // 100 великих авиакатастроф. М.: Вече, 2003. С. 72-77.

Отредактировано: AndreyK-AV - 01 апр 2024 в 12:41

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

- +0.12 / 4

-

Карма: +1.80

Регистрация: 20.07.2022

Сообщений: 359

Читатели: 2

Регистрация: 20.07.2022

Сообщений: 359

Читатели: 2

Главархив Москвы собрал фотографии и различные документы, имеющие отношение к семерым пилотам, чей коллективный подвиг по спасению челюскинцев вошел в историю.

13 февраля 1934 года в Чукотском море затонуло судно ледокольного типа "Челюскин". На борту находились члены полярной экспедиции во главе с ученым Отто Шмидтом и экипаж под командованием капитана Владимира Воронина. Эвакуация людей и грузов на лед прошла успешно, а затем развернулась операция по спасению 104 человек, оказавшихся в арктическом плену.

Командир летного отряда экспедиции в район Северного полюса М.В. Водопьянов, руководитель экспедиции академик О.Ю. Шмидт, замначальника Главсевморпути М.И. Шевелев (слева направо) на Северном полюсе. Фото В. Темина. 1937 год. Главархив Москвы

Скрытый текст

- +0.16 / 7

-

| Последнее сообщение |

Карма: -128.40

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,610

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,610

Читатели: 5

https://t.me/daokedao/36339

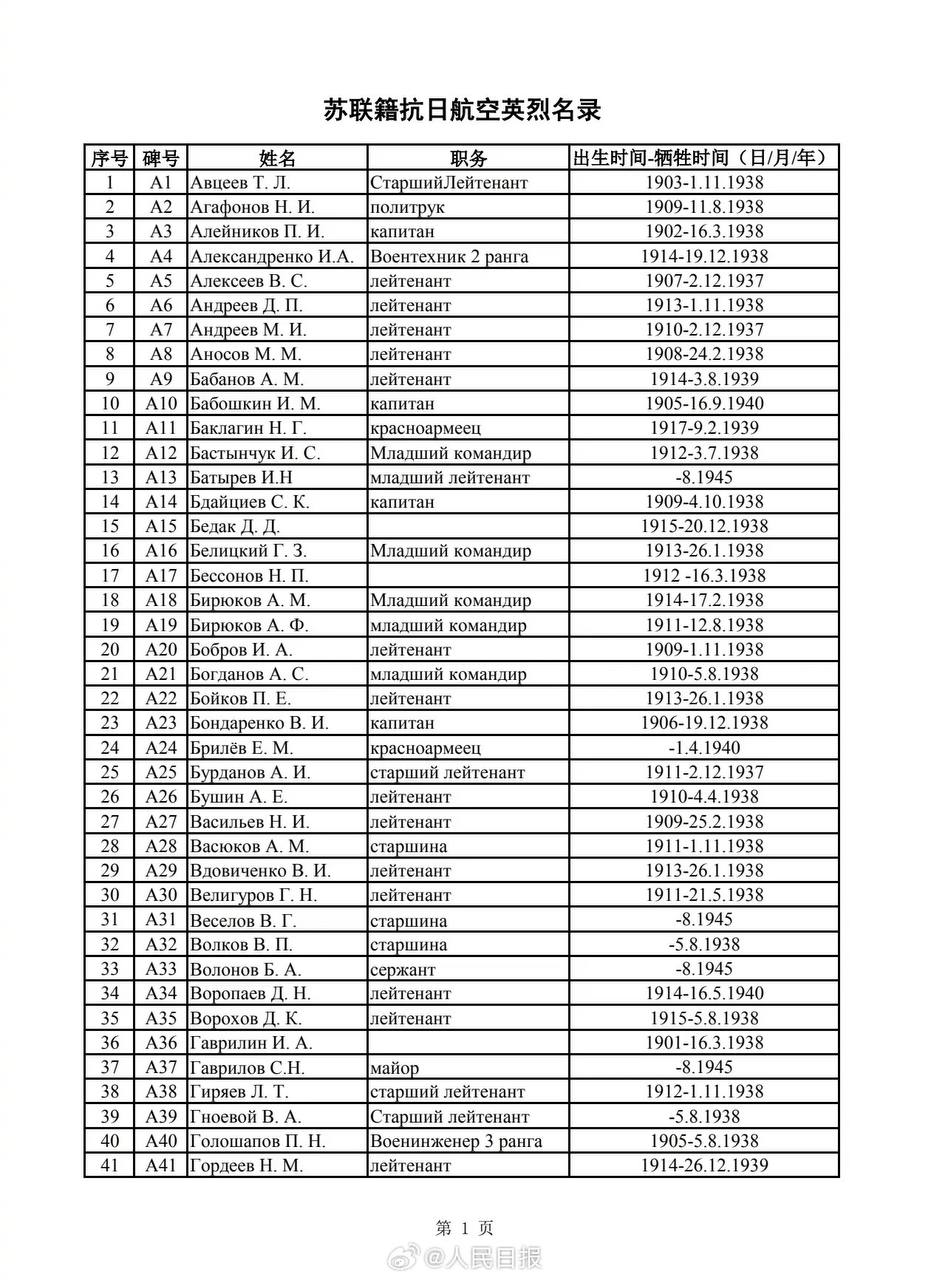

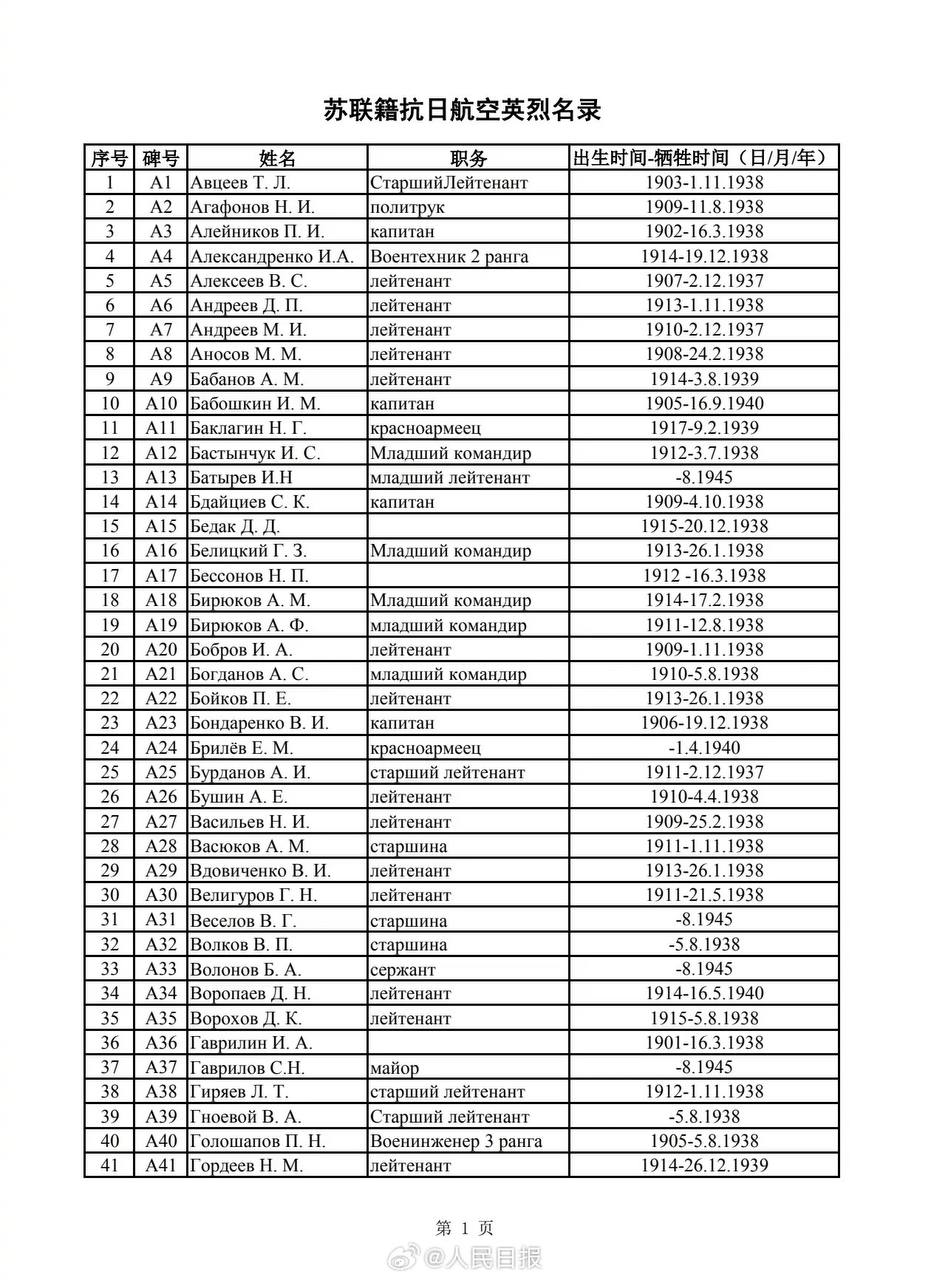

В Китае впервые обнародован полный список фамилий советских героев-интернационалистов (летчиков и техников), участвовавших в боях против японской авиации и отдавших жизнь в войне сопротивления китайского народа против японской агрессии на территории Китая в период с 1937 по 1939 год.

Всего в списке 236 фамилии. Герои похоронены на территории мемориального кладбища в Нанкине.

Список советских авиаторов, погибших в Китае в 1937-39 годах

В Китае впервые обнародован полный список фамилий советских героев-интернационалистов (летчиков и техников), участвовавших в боях против японской авиации и отдавших жизнь в войне сопротивления китайского народа против японской агрессии на территории Китая в период с 1937 по 1939 год.

Всего в списке 236 фамилии. Герои похоронены на территории мемориального кладбища в Нанкине.

Список советских авиаторов, погибших в Китае в 1937-39 годах

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

- +0.04 / 4

-

|

|

Сейчас на ветке:

1,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 1