К годовщине 100-летия начала красного террора

53.1 K

109

293

|

|---|

|

|

53 года

Карма: +60.79

Регистрация: 29.11.2016

Сообщений: 4,974

Читатели: 7

Аккаунт заблокирован

Регистрация: 29.11.2016

Сообщений: 4,974

Читатели: 7

Аккаунт заблокирован

Цитата: зарун от 10.09.2018 18:28:55Это ложь. Заложники были зарублены шашками.А у Наполеона, по твоему замполитскому утверждению, не было детей.

Произошло отделение боевиков, которых мы большей частью уничтожили, от умеренной части оппозиции, которая по большей части эвакуирована (c) Шойгу https://ria.ru/syria/20161220/1484126664.html

- +0.01 / 4

-

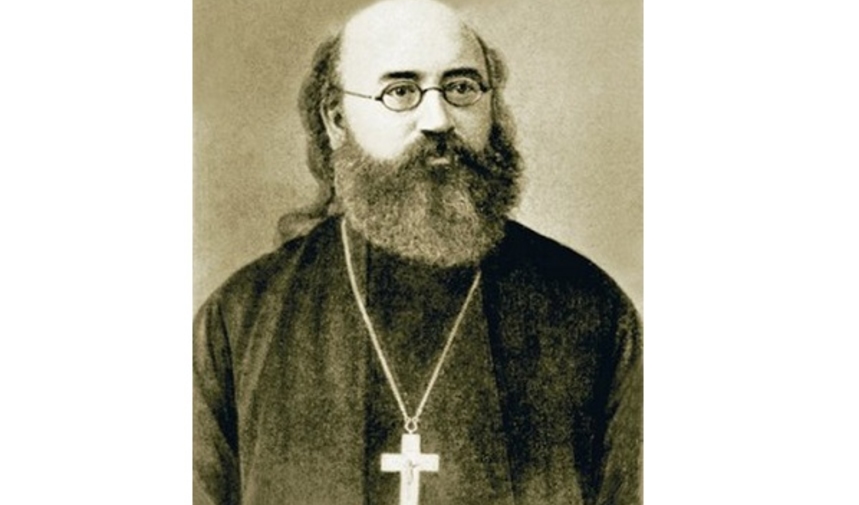

5 сентября россияне будут вспоминать одно из самых страшных и кровавых событий отечественной истории: ровно сто лет назад в этот день большевистским правительством - Совнаркомом - было принято постановление «О красном терроре». К этому времени репрессивная политика уже активно применялась большевиками в отношении как открытых оппонентов, так и всех тех, в чьей политической благонадёжности возникали хотя бы малейшие сомнения. Тем не менее новый документ, официально узаконивший карательные меры, запустил моховик репрессий с удвоенной силой. Одной из первых жертв уже официального декларируемого «красного террора» стал протоиерей Иоанн Восторгов - известный до революции религиозный и общественно-политический деятель, один из лидеров российских монархистов, жизнь которого была неразрывно связана со Ставрополем и Кавказом.

По стезе духовной

Детство Ивана Ивановича Восторгова прошло в казачьих краях. Он родился 30 января 1867 года (иногда можно встретить иную дату - 20 января 1864 г.) в станице Кавказской, располагавшейся на территории Кубанской области, а спустя год его родители переехали в станицу Ново-Александровскую (сегодня - город Новоалександровск).

Род занятий отца - православного священника, а также деда - профессора богословия Александра Восторгова повлияли на выбор жизненного пути юным Иваном. Он поступил в Ставропольскую духовную семинарию, по окончании которой в 1887 году был назначен надзирателем за учащимися ставропольского Духовного училища, где вскоре начинает преподавать русский и церковно-славянский языки.

К этому времени формируется и сфера интересов молодого преподавателя: известно, что одно из его ранних сочинений было посвящено старообрядчеству. В дальнейшем глубокое знание проблем раскольничества, религиозного сектантства, а затем и социалистических доктрин в сочетании с ораторскими способностями и редким даром полемиста сделали о. Иоанна одним из ведущих церковных специалистов в этих вопросах, причём в общероссийском масштабе.

Среди раскольников и сектантов

Ставропольский период жизни И. Восторгова был ненадолго прерван назначением на должность священника в один из посёлков Кубанской области, среди жителей которого значительный процент составляли старообрядцы. Здесь о. Иоанн не только проповедует, но также открывает на собственные средства церковно-приходскую школу и Общество трезвости, сделав, таким образом, первые успешные шаги в просветительской и общественной работе. Биографы священника отмечают, что проповедь среди старообрядцев имела большой успех: за год крещение у него приняли более 100 раскольников.

Осенью 1890 года И. Восторгов вернулся в Ставрополь, где получил должность законоучителя в мужской гимназии. В последующие годы круг возлагаемых на него обязанностей существенно расширился: он назначается настоятелем гимназической церкви, членом совета Епархиального женского училища, входит в правление Ставропольской духовной семинарии.

Своим кропотливым трудом и невероятной энергией молодой священник обратил на себя внимание высокого начальства, и в сентябре 1894 года его направляют в Закавказье. С чувством глубокой грусти покидал о. Иоанн Ставрополь. «Не знаю, как вы - хотя и могу судить по тем слезам, с которыми вы слушали меня, - но я сроднился с вами, милые дети, сроднился с этим храмом и братьями его. Вот почему в настоящие минуты сердце моё полно скорби, слёзы застилают мне очи, вся душа моя трепещет во мне…», - с такими прощальными словами обратился он к провожавшим его гимназистам.

Дальше были годы работы в Елисаветполе (сегодня это азербайджанский город Гянджа) и в Тифлисе, где И. Восторгов не только проповедовал и преподавал, но и вёл серьёзную административную деятельность. Так, только в 1900 году в одном из рабочих районов Тифлиса при его непосредственном участии были открыты три церковно-приходские миссионерские школы, насчитывавшие порядка 300 учащихся (впоследствии открылись ещё пять школ).

Обучение проходили дети железнодорожников, а также членов распространённых в регионе религиозных сект. Отношение к последним вопреки распространённому мифу о царской России как о «тюрьме народов» было здесь подчёркнуто корректным: «Пусть они сближаются с Православной церковью, пусть видят любовь к ним и заботливость о них. Не может быть, чтобы на любовь они не ответили любовью», - писал о сектантах И. Восторгов.

«Он может великую пользу принести России…»

Труды неутомимого проповедника и педагога получили высокую оценку со стороны Училищного совета Грузинской епархии. Отмечалось, что к маю 1903 года число школ здесь выросло со 160 до 300, а объём средств, выделявшихся на их содержание, увеличился более чем втрое. Кроме того, много сил И. Восторгов отдавал общественной работе: он был избран членом Кавказского отдела Императорского общества, утверждён секретарём Тифлисского отдела Православного Императорского Палестинского общества, членом Комитета Кавказского управления Красного креста.

Деятельность о. Иоанна в Закавказье длилась почти 12 лет и закончилась в январе 1906 года, когда он получил назначение в Московскую епархию на должность проповедника-миссионера. Его дальнейшая работа проходила в постоянных поездках по бескрайним просторам Российской империи с целью ознакомления с нуждами духовных учебных заведений, а также крестьян-переселенцев.

Так, ещё до своего назначения в Москву И. Восторгов по распоряжению обер-прокурора Священного Синода объехал Иркутскую, Забайкальскую и Приамурскую епархии. В 1907 г. посетил 24 епархиальных центра в Центральной России и Поволжье, в следующем году - Урал и Сибирь. В 1909 году о. Иоанн изучает миссионерскую работу на Дальнем Востоке, работая над проектами открытия здесь новых приходов и школ, а затем совершает путешествие по Манчжурии, Китаю, Корее и Японии. Каждая поездка сопровождается богослужениями, проповедями, лекциями, публикациями в прессе.

Активная деятельность о. Иоанна на ниве просвещения получила высокую оценку современников. Так, будущий святой праведный Иоанн Кронштадтский отзывался о нём как о «дивном человеке, обладающем необыкновенным красноречием», называл «Златоустом», способным «великую пользу принести России». Обратил внимание на усердного священника и император Николай II, по личному распоряжению которого состоялась одна из дальневосточных поездок православного миссионера.

«Мужицкая демократия»

Благодаря своим длительным путешествиям И. Восторгов получил прекрасную возможность наблюдать за развитием политических событий, происходящих в России, анализировать их, делать прогнозы на будущее. Естественно, что события первой российской революции были восприняты им с чувством глубокой боли и опасениями за целостность страны, судьбу царствующей династии и Церкви.

Понимая, какую страшную разрушительную силу представляют собой «буревестники революции», о. Иоанн включается в политическую работу. С 1905 года он становится членом ряда правых национально-консервативных организаций, входит в руководство «Русской монархической партии», «Союза Русского Народа», а после его раскола - «Русского народного союза имени Михаила Архангела». Острый ум, непревзойдённые ораторские способности, уникальная работоспособность скоро сделали И. Восторгова одним из идеологов и политических лидеров патриотического движения.

«Недобро, неполезно и невозможно русским переделываться в чужеземцев, да и нет к тому оснований и побуждений, ибо быть русским - почётно, быть русским - славно, быть русским - значит приобщиться к жизни истинно человеческой и достойной», - говорит о. Иоанн на собрании членов патриотических союзов Москвы в июне 1908 года.

Политические оппоненты из левого лагеря, окрестившие патриотов «черносотенцами», делали всё возможное для демонизации как лидеров, так и рядовых членов правых объединений. С одной стороны, «чёрную сотню», пытались представить движением реакционным, буржуазно-помещичьим, с другой - маргинальным, состоящим из представителей городских низов и деклассированных элементов. Сам В.И. Ленин, однако, признавал, что монархистам присущ «тёмный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий». От себя добавим, что именно этот «мужицкий демократизм» стал тем щитом, о который разбилась волна революционного хаоса 1905-1907 гг.

Среди рядовых участников патриотических союзов действительно были представители всех без исключения слоёв населения. Но кто же входил в руководящий состав этих организаций? Не в последнюю очередь они возникали благодаря лучшим представителям отечественной интеллектуальной элиты. В них состояли, в частности, такие величины, как историки Дмитрий Иловайский и Андрей Вязигин, член Императорской академии наук лингвист Алексей Соболевский, профессор-дерматолог Пётр Никольский, учёный ботаник и зоолог Константин Мережковский, профессор Сергей Левашов, писатель Михаил Волконский и др. В ряды «Союза русского народа» вступил сам Иоанн Кронштадтский. И на одном из первых мест в ряду этих достойных людей по праву стоит наш выдающийся земляк - Иоанн Восторгов.

Против «христианского социализма»

Заметное место в наследии о. Иоанна занимает его критика социалистических концепций, убеждённость в их полной несовместимости с православным христианским вероучением. Сегодня эта аргументация вновь становится актуальной в свете набирающих популярность в российском обществе идей «христианского социализма» и «православного сталинизма». Так, во время проходившего в июле 1908 года в Киеве четвёртого Миссионерского съезда он прочитал два доклада: один - посвящённый угрозе, исходящей из тёмной среды религиозного сектантства, второй - об успехах социалистической пропаганды, имеющей место среди рабочих и учащейся молодёжи.

В то же время в своих проповедях и статьях И. Восторгов подчёркивал явную неспособность идеологов социализма вытравить в душах русских людей веру в бога и церковь, лежащие в основе российской государственности. А значит, единственным путём для разрушителей империи остаётся путь революционного террора.

«Раз социализм отрицает Бога, душу, бессмертие, свободу духовную в человеке, постоянные правила нравственности, то он должен обратиться к единственному средству воздействия на человека - к насилию», - скажет он в 1906 году в разгар первого (и, к счастью, неудачного) революционного эксперимента. Пройдёт совсем немного времени, и сама история подтвердит зловещую правоту этих слов.

«Многим из нас грозит смерть…»

В 1913 году протоиерей И. Восторгов стал настоятелем Покровского собора на рву (знаменитого собора Василия Блаженного) в Москве. Здесь он получает известия о событиях, произошедших в Петрограде в феврале 1917 года. Как и большинство его единомышленников, о. Иоанн тяжело переживает крушение монархии. С этого момента деятельность патриотических организаций сходит на нет, а сам И. Восторгов скрепя сердце признаёт Временное правительство. Он продолжает вести службы в Соборе, а кроме того, издаёт журнал «Церковность», в одном из номеров которого призвал верующих сохранять верность «помазаннику Божию», т.е. бывшему императору.

Тем не менее революционные преобразования февраля не сыграли роковой роли в судьбе священника. Тучи вокруг него стали сгущаться после октябрьского большевистского переворота. Это объяснимо, ведь всё большее внимание новой власти привлекали деятели «старого режима», отошедшие от активной политической работы. Тем не менее о. Иоанн продолжал пользоваться непререкаемым авторитетом среди прихожан, а значит, представлял опасность.

«Знаем, что многим из нас грозит смерть, знаем, что многие из нас обречены на кровавую расправу за смелость борьбы с революцией даже словом. Но пока ещё свет очей с нами, и жизнь не отнята - над нами родное небо, ласкающее солнце, кругом родная природа, расцветающая теперь весеннею красой, с нами родные люди, родные храмы».Произнося в 1907 году эти слова, И. Восторгов словно предчувствовал участь, которая ожидает многих искренних патриотов в годы новой русской смуты.

Ходынская голгофа

Аресту о. Иоанна предшествовала провокация, организаторами которой вполне могли быть как личные недоброжелатели, так и сотрудники ЧК. Некий гражданин, представившийся «купцом 1-й гильдии Погаревым», предложил священнику выкупить здание московского Православного миссионерского общества. За посредничество в сделке он посулил солидный денежный куш. От предложения И. Восторгов отказался, приняв, как положено, заявление о намерении совершения сделки, которое передал на рассмотрение Священного Синода.

В продаже здания было отказано, но сам священник был арестован 31 мая 1918 года по абсурдному обвинению в спекуляции. Революционной власти нужен был любой подходящий повод для расправы с человеком, не разделявшим узкопартийных интересов большевиков. Правдивость показаний о. Иоанна получила документальное подтверждение со стороны Святейшего Патриарха Тихона, но все оправдательные аргументы были оставлены без внимания. 4 сентября 1918 года члены следственной комиссии Революционного трибунала при ВЦИК приговорили И. Восторгова к расстрелу.

Принятое на следующий день постановление «О красном терроре» развязало руки создателям карательной системы, создав юридическую базу для ликвидации всех не согласных с политикой Совнаркома. В Москве официально санкционированные расстрелы начались в тот же день - 5 сентября - на Ходынском поле. Здесь нашли свою смерть о. Иоанн, а также ряд видных государственных деятелей, в числе которых - бывший председатель Государственного совета Иван Щегловитов, экс-министры внутренних дел Николай Маклаков и Алексей Хвостов, сенатор Степан Белецкий, а также епископ Селенгинский Ефрем (Кузнецов).

Позже один из очевидцев казни вспоминал о том, как достойно вели себя эти мужественные люди, не уронившие перед палачами своего человеческого достоинства:«Первым подошёл к могиле протоиерей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести искупительную жертву. «Я готов», - заключил он, обращаясь к конвою».

Расправа состоялась. Но история сохранила для нас подлинный образ протоиерея Иоанна Восторгова - православного человека, духовного пастыря, искреннего патриота. В октябре 1992 года он был посмертно реабилитирован, а в августе 2000 г. Архиерейским собором Русской православной церкви причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских. И только в Ставрополе - городе, где учился и начинал свой крестный путь во имя России - о. Иоанн до сих пор остаётся незаслуженно забытым.

http://www.stav-reporter.ru/ob…-vostorgov

Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970

- -0.08 / 5

-

Православный Крест во дворе Храма Всех Святых на Соколе, посвященный протоиерею Иоанну Восторгову и епископу Ефрему, казненным в 1918 г. на Братском кладбище героев Первой мировой войны.

Установлен 12 декабря 1993 года.

Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970

- -0.08 / 5

-

Санкт-Петербург

Карма: -77.59

Регистрация: 23.08.2012

Сообщений: 13,435

Читатели: 7

Регистрация: 23.08.2012

Сообщений: 13,435

Читатели: 7

И в дальнейшем процветала та же система заложничества.

В Черниговской сатрапии студент П. убил комиссара Н. И достоверный свидетель рассказывает нам, что за это были расстреляны его отец, мать, два брата (младшему было 15 лет), учительница немка и ее племянница 18 лет. Через некоторое время поймали его самого.

Прошел год, в течение которого террор принял в России ужасающие формы: поистине бледнеет все то, что мы знаем в истории. Произошло террористическое покушение, произведенное группой анархистов и левых социалистов-революционеров, первоначально шедших рука об руку с большевиками и принимавших даже самое близкое участие в организации чрезвычайных комиссий. Покушение это было совершено в значительной степени в ответ на убийство целого ряда членов партии, объявленных заложниками.

Еще 15-го июня 1919 г. от имени председателя Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии Лациса было напечатано следующее заявление:

«В последнее время целый ряд ответственных советских работников получает угрожающие письма от боевой дружины левых социалистов-революционеров интернационалистов, т. е. активистов. Советским работникам объявлен белый террор. Всеукраинская Чрезвычайная Комиссия настоящим заявляет, что за малейшую попытку нападения на советских работников будут расстреливаться находящиеся под арестом члены партии соц. — рев. активистов, как здесь, на Украине, так и в Великороссии. Карающая рука пролетариата опустится с одинаковой тяжестью, как на белогвардейца с деникинским мандатом, так и на активистов левых социалистов-революционеров, именующих себя интернационалистами.

Председатель Всеукраинской Комиссии Лацис»[25].

Как бы в ответ на это 25-го сентября 1919 г. в партийном большевистском помещении в Москве, в Леонтьевском переулке произведен был заранее подготовленным взрыв, разрушивший часть дома. Во время взрыва было убито и ранено несколько видных коммунистов. На другой день в московских газетах за подписью Каменева была распубликована угроза: «белогвардейцы», совершившие «гнусное преступление», «понесут страшное наказание». «За убитых» — добавлял Гойхбарт в статье в «Известиях» — власть «сама достойным образом расплатится».

И новая волна кровавого террора пронеслась по России: власть «достойным образом» расплачивалась за взрыв с людьми, которые не могли иметь к нему никакого отношения За акт, совершенный анархистами[26], власть просто расстреливала тех, кто в этот момент был в тюрьме.

«В ответ на брошенные в Москве бомбы» в Саратове Чрез, комиссия расстреляла 28 человек, среди которых было несколько кандидатов в члены Учредительного Собрания из конст-демократ. партии, бывший народоволец, юристы, помещики, священники и т. д.[27] Столько расстреляно официально. В действительности больше, столько, сколько по телеграмме из Москвы пришлось из «всероссийской кровавой повинности» на Саратов — таких считали 60.

О том, как составлялись в эти дни списки в Москве, бывшей главной ареной действия, мы имеем яркое свидетельство одного из заключенных в Бутырской тюрьме[28].

«По рассказу коменданта М.Ч.К. Захарова, прямо с места взрыва приехал в М.Ч.К. бледный, как полотно, и взволнованный Дзержинский и отдал приказ: расстреливать по спискам всех кадет, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях. Так, одним словесным распоряжением одного человека, обрекались на немедленную смерть многие тысячи людей.

Точно установить, сколько устели за ночь и на следующий день перестрелять, конечно, невозможно, но число убитых должно исчисляться по самому скромному расчету — сотнями. На следующий день это распоряжение было отменено…»

Прошел еще год, и распоряжением центральной власти был введен уже официальный особый институт заложников.

30-го ноября 1920 года появилось «правительственное сообщение» о том, что ряд «белогвардейских организаций задумал (?!) совершение террористических актов против руководителей рабоче крестьянской революции». Посему заключенные в тюрьмах представители различных политических групп объявлялись заложниками[29].

На это сообщение счел долгом откликнуться письмом к Ленину старый анархист П. А. Кропоткин[30]. «Неужели не нашлось среди Вас никого, — писал Кропоткин, — чтобы напомнить, что такие меры, представляющие возврат к худшему времени средневековья и религиозных войн — недостойны людей, взявшихся созидать будущее общество на коммунистических началах... Неужели никто из Вас не вдумался в то, что такое заложник? Это значит, что человек засажен в тюрьму не как в наказание за какое-нибудь преступление, что его держат в тюрьме, чтобы угрожать его смертью своим противникам. „Убьете одного из наших, мы убьем столько-то из Ваших“. Но разве это не все равно, что выводить человека каждое утро на казнь и отводить его назад в тюрьму, говоря: „Погодите“, „Не сегодня“. Неужели Ваши товарищи не понимают, что это равносильно восстановлению пытки для заключенных и их родных…»

Живший уже вдали от жизни, престарелый и больной П. А. Кропоткин недостаточно ясно представлял себе реальное воплощение большевистских теорий насилия. Заложники! Разве их не брали фактически с первого дня террора? Разве их не брали повсеместно в период гражданской войны? Их брали на юге, их брали на востоке, их брали на севере…

продолжение следует

В Черниговской сатрапии студент П. убил комиссара Н. И достоверный свидетель рассказывает нам, что за это были расстреляны его отец, мать, два брата (младшему было 15 лет), учительница немка и ее племянница 18 лет. Через некоторое время поймали его самого.

Прошел год, в течение которого террор принял в России ужасающие формы: поистине бледнеет все то, что мы знаем в истории. Произошло террористическое покушение, произведенное группой анархистов и левых социалистов-революционеров, первоначально шедших рука об руку с большевиками и принимавших даже самое близкое участие в организации чрезвычайных комиссий. Покушение это было совершено в значительной степени в ответ на убийство целого ряда членов партии, объявленных заложниками.

Еще 15-го июня 1919 г. от имени председателя Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии Лациса было напечатано следующее заявление:

«В последнее время целый ряд ответственных советских работников получает угрожающие письма от боевой дружины левых социалистов-революционеров интернационалистов, т. е. активистов. Советским работникам объявлен белый террор. Всеукраинская Чрезвычайная Комиссия настоящим заявляет, что за малейшую попытку нападения на советских работников будут расстреливаться находящиеся под арестом члены партии соц. — рев. активистов, как здесь, на Украине, так и в Великороссии. Карающая рука пролетариата опустится с одинаковой тяжестью, как на белогвардейца с деникинским мандатом, так и на активистов левых социалистов-революционеров, именующих себя интернационалистами.

Председатель Всеукраинской Комиссии Лацис»[25].

Как бы в ответ на это 25-го сентября 1919 г. в партийном большевистском помещении в Москве, в Леонтьевском переулке произведен был заранее подготовленным взрыв, разрушивший часть дома. Во время взрыва было убито и ранено несколько видных коммунистов. На другой день в московских газетах за подписью Каменева была распубликована угроза: «белогвардейцы», совершившие «гнусное преступление», «понесут страшное наказание». «За убитых» — добавлял Гойхбарт в статье в «Известиях» — власть «сама достойным образом расплатится».

И новая волна кровавого террора пронеслась по России: власть «достойным образом» расплачивалась за взрыв с людьми, которые не могли иметь к нему никакого отношения За акт, совершенный анархистами[26], власть просто расстреливала тех, кто в этот момент был в тюрьме.

«В ответ на брошенные в Москве бомбы» в Саратове Чрез, комиссия расстреляла 28 человек, среди которых было несколько кандидатов в члены Учредительного Собрания из конст-демократ. партии, бывший народоволец, юристы, помещики, священники и т. д.[27] Столько расстреляно официально. В действительности больше, столько, сколько по телеграмме из Москвы пришлось из «всероссийской кровавой повинности» на Саратов — таких считали 60.

О том, как составлялись в эти дни списки в Москве, бывшей главной ареной действия, мы имеем яркое свидетельство одного из заключенных в Бутырской тюрьме[28].

«По рассказу коменданта М.Ч.К. Захарова, прямо с места взрыва приехал в М.Ч.К. бледный, как полотно, и взволнованный Дзержинский и отдал приказ: расстреливать по спискам всех кадет, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях. Так, одним словесным распоряжением одного человека, обрекались на немедленную смерть многие тысячи людей.

Точно установить, сколько устели за ночь и на следующий день перестрелять, конечно, невозможно, но число убитых должно исчисляться по самому скромному расчету — сотнями. На следующий день это распоряжение было отменено…»

Прошел еще год, и распоряжением центральной власти был введен уже официальный особый институт заложников.

30-го ноября 1920 года появилось «правительственное сообщение» о том, что ряд «белогвардейских организаций задумал (?!) совершение террористических актов против руководителей рабоче крестьянской революции». Посему заключенные в тюрьмах представители различных политических групп объявлялись заложниками[29].

На это сообщение счел долгом откликнуться письмом к Ленину старый анархист П. А. Кропоткин[30]. «Неужели не нашлось среди Вас никого, — писал Кропоткин, — чтобы напомнить, что такие меры, представляющие возврат к худшему времени средневековья и религиозных войн — недостойны людей, взявшихся созидать будущее общество на коммунистических началах... Неужели никто из Вас не вдумался в то, что такое заложник? Это значит, что человек засажен в тюрьму не как в наказание за какое-нибудь преступление, что его держат в тюрьме, чтобы угрожать его смертью своим противникам. „Убьете одного из наших, мы убьем столько-то из Ваших“. Но разве это не все равно, что выводить человека каждое утро на казнь и отводить его назад в тюрьму, говоря: „Погодите“, „Не сегодня“. Неужели Ваши товарищи не понимают, что это равносильно восстановлению пытки для заключенных и их родных…»

Живший уже вдали от жизни, престарелый и больной П. А. Кропоткин недостаточно ясно представлял себе реальное воплощение большевистских теорий насилия. Заложники! Разве их не брали фактически с первого дня террора? Разве их не брали повсеместно в период гражданской войны? Их брали на юге, их брали на востоке, их брали на севере…

продолжение следует

Отредактировано: зарун - 12 сен 2018 в 06:42

De die in diem verba volant, scripta manent - изо дня в день слова исчезают, написанное остаётся

- -0.06 / 9

-

Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор.

Конечно, на самом деле он начался еще весной 1917-го – ведь мы понимаем, что никакой Октябрьской революции не было, она случилась сразу же, в феврале, а белых шайтанов просто терпели еще какое-то время, по инерции – и тем не менее вечный день открытых убийств официально начался именно сто лет назад, и продолжался он до самого 1953 года.

А тогда, в 1918-м, убивали легко, много и чаще всего лотерейно: убивали помещиков, которые имели несчастье остаться у себя в имениях и наивно думали, что они же никогда не обижали крестьян, чего им бояться; убивали офицеров, которых обычно линчевали на станциях или прямо на улице; убивали священников, которые были самыми очевидными жертвами для пришлых отрядов братишек – церковь-то на горе, колокольня высокая, рядом приходской дом, такое не пропустишь; убивали купцов и мещан, которых брали в заложники в ответ на что-нибудь возмутительное; убивали бывших начальников и бывших господ, и некоторых из них до сих пор не нашли и не похоронили – великого князя Михаила, например, или тех Романовых, кто погиб в Петропавловке.

Это был типично африканский террор, в котором не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство.

Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо.

В деревнях редкие дачники занимаются шашлыками, пока дети бегают и орут. В маленьких городах продавцы почти спят за кассой в «Магните». В мегаполисах слабоумные модники катаются на самокатах. В Петропавловке экскурсии, церковь на горе если не снесли, то восстановили, к офицерам никто ненависти не испытывает, а правнуки помещиков иногда приезжают в те дальние края, где их прадедушки были сначала счастливы, а потом уже не очень, а еще раз потом наступило сейчас.

И в этом самом сейчас, в XXI веке, ни одного человека в России не казнили по политическим причинам, да и вообще никого не казнили. И это то единственное, что действительно хорошо в связи с нашей страшной годовщиной.

https://vz.ru/opinions/2018/9/11/941318.html

Конечно, на самом деле он начался еще весной 1917-го – ведь мы понимаем, что никакой Октябрьской революции не было, она случилась сразу же, в феврале, а белых шайтанов просто терпели еще какое-то время, по инерции – и тем не менее вечный день открытых убийств официально начался именно сто лет назад, и продолжался он до самого 1953 года.

А тогда, в 1918-м, убивали легко, много и чаще всего лотерейно: убивали помещиков, которые имели несчастье остаться у себя в имениях и наивно думали, что они же никогда не обижали крестьян, чего им бояться; убивали офицеров, которых обычно линчевали на станциях или прямо на улице; убивали священников, которые были самыми очевидными жертвами для пришлых отрядов братишек – церковь-то на горе, колокольня высокая, рядом приходской дом, такое не пропустишь; убивали купцов и мещан, которых брали в заложники в ответ на что-нибудь возмутительное; убивали бывших начальников и бывших господ, и некоторых из них до сих пор не нашли и не похоронили – великого князя Михаила, например, или тех Романовых, кто погиб в Петропавловке.

Это был типично африканский террор, в котором не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство.

Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо.

В деревнях редкие дачники занимаются шашлыками, пока дети бегают и орут. В маленьких городах продавцы почти спят за кассой в «Магните». В мегаполисах слабоумные модники катаются на самокатах. В Петропавловке экскурсии, церковь на горе если не снесли, то восстановили, к офицерам никто ненависти не испытывает, а правнуки помещиков иногда приезжают в те дальние края, где их прадедушки были сначала счастливы, а потом уже не очень, а еще раз потом наступило сейчас.

И в этом самом сейчас, в XXI веке, ни одного человека в России не казнили по политическим причинам, да и вообще никого не казнили. И это то единственное, что действительно хорошо в связи с нашей страшной годовщиной.

https://vz.ru/opinions/2018/9/11/941318.html

Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970

- -0.08 / 5

-

Карма: -29.35

Регистрация: 12.09.2018

Сообщений: 334

Читатели: 0

Аккаунт заблокирован

Регистрация: 12.09.2018

Сообщений: 334

Читатели: 0

Аккаунт заблокирован

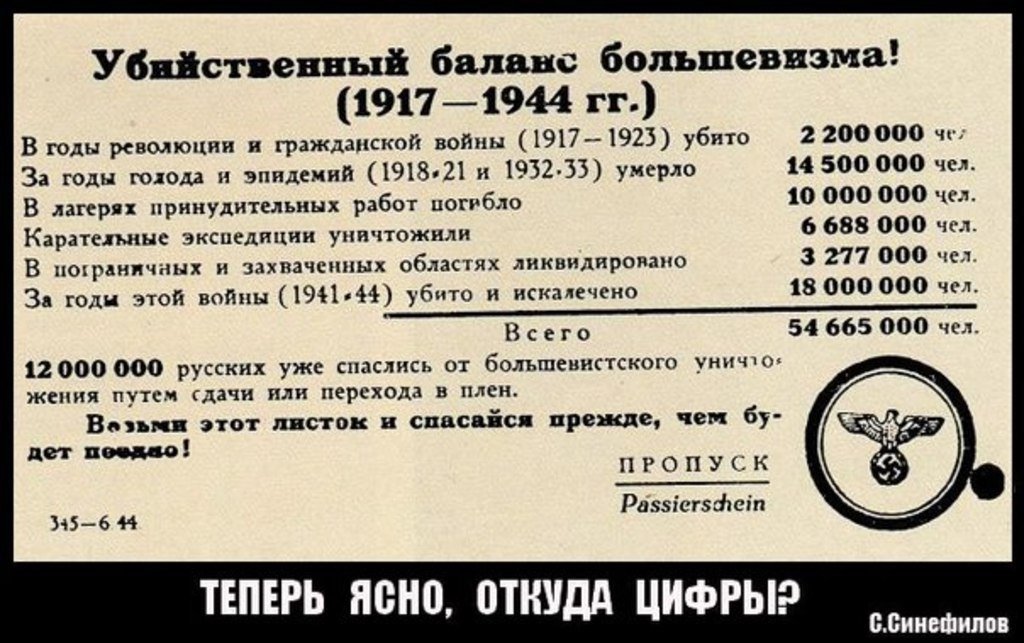

Цитата: Adamantit от 07.09.2018 12:08:11Зачем фантазировать? Ваши учителя оставили много наглядного материала.https://rusidea.org/32030

У заруна даже цифры примерно сошлись

Заводы стоят,одни визажисты и фитнес-тренеры в стране. Ну и блоггеры, конечно. Куда же без них.

Нормальность - это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут.

Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей(Дэн Сяопин)

Нормальность - это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут.

Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей(Дэн Сяопин)

- +0.04 / 3

-

Сочи

58 лет

Карма: -346.38

Регистрация: 21.02.2014

Сообщений: 31,032

Читатели: 6

Регистрация: 21.02.2014

Сообщений: 31,032

Читатели: 6

https://oko-planet.s…asnye.html

"Фактически политика уничтожения опасных для большевиков групп началась еще до взятия ими власти. В соответствии с ленинскими указаниями (основанными еще на опыте 1905 года) первостепенное внимание закономерно уделялось физическому и моральному уничтожению офицерства: “Не пассивность должны проповедовать мы, не простое “ожидание” того, когда “перейдет” войско – нет, мы должны звонить во все колокола о необходимости смелого наступления и нападения с оружием в руках, о необходимости истребления при этом начальствующих лиц”. В результате большевистской агитации на фронте было убито несколько сот офицеров и не меньше покончило самоубийством (только зарегистрированных случаев более 800). Офицеры стали главным объектом красного террора и сразу после октябрьского переворота. Зимой 1917-1918 и весной 1918 г. множество их погибло по пути с распавшегося фронта в поездах и на железнодорожных станциях, где практиковалась настоящая «охота» за ними: такие расправы происходили тогда ежедневно. На то же время приходится массовое истребление офицеров в ряде местностей: Севастополе - 128 чел. 16-17 декабря 1917 и более 800 23-24 января 1918, других городах Крыма – около 1 000 в январе 1918, Одессе – более 400 в январе 1918, Киеве – до 3,5 тыс. в конце января 1918, на Дону – более 500 в феврале - марте 1918 и т.д. Обычно террор связывается с деятельностью "чрезвычайных комиссий", но на первом этапе – в конце 1917 – первой половине 1918 г. основную часть расправ с "классовым врагом" осуществляли местные военно-революционные комитеты, командование отдельных красных отрядов и просто распропагандированные соответствующем духе группы "сознательных борцов", которые, руководствуясь "революционным правосознанием", производили аресты и расстрелы."

Убийства в Севастополе в декабре 1917.

"Фактически политика уничтожения опасных для большевиков групп началась еще до взятия ими власти. В соответствии с ленинскими указаниями (основанными еще на опыте 1905 года) первостепенное внимание закономерно уделялось физическому и моральному уничтожению офицерства: “Не пассивность должны проповедовать мы, не простое “ожидание” того, когда “перейдет” войско – нет, мы должны звонить во все колокола о необходимости смелого наступления и нападения с оружием в руках, о необходимости истребления при этом начальствующих лиц”. В результате большевистской агитации на фронте было убито несколько сот офицеров и не меньше покончило самоубийством (только зарегистрированных случаев более 800). Офицеры стали главным объектом красного террора и сразу после октябрьского переворота. Зимой 1917-1918 и весной 1918 г. множество их погибло по пути с распавшегося фронта в поездах и на железнодорожных станциях, где практиковалась настоящая «охота» за ними: такие расправы происходили тогда ежедневно. На то же время приходится массовое истребление офицеров в ряде местностей: Севастополе - 128 чел. 16-17 декабря 1917 и более 800 23-24 января 1918, других городах Крыма – около 1 000 в январе 1918, Одессе – более 400 в январе 1918, Киеве – до 3,5 тыс. в конце января 1918, на Дону – более 500 в феврале - марте 1918 и т.д. Обычно террор связывается с деятельностью "чрезвычайных комиссий", но на первом этапе – в конце 1917 – первой половине 1918 г. основную часть расправ с "классовым врагом" осуществляли местные военно-революционные комитеты, командование отдельных красных отрядов и просто распропагандированные соответствующем духе группы "сознательных борцов", которые, руководствуясь "революционным правосознанием", производили аресты и расстрелы."

Убийства в Севастополе в декабре 1917.

Времена не выбирают,в них живут и умирают.

Были времена ПОХУЖЕ,небыло времен ПОДЛЕЙ

Были времена ПОХУЖЕ,небыло времен ПОДЛЕЙ

- -0.14 / 10

-

Санкт-Петербург

Карма: -77.59

Регистрация: 23.08.2012

Сообщений: 13,435

Читатели: 7

Регистрация: 23.08.2012

Сообщений: 13,435

Читатели: 7

Сообщая о многочисленных заложниках в Харькове, председатель местного губисполкома Кон докладывал в Харьковский совет: «в случае, если буржуазный гад поднимет голову, то прежде всего падут головы заложников»[31]. И падали реально. В Елизаветграде убито в 1921 г. 36 заложников за убийство местного чекиста. Этот факт, передаваемый бурцевским «Общим Делом»[32], найдет себе подтверждение в ряде аналогичных достоверных сообщений, с которыми мы встретимся на последующих страницах. Правило «кровь за кровь» имеет широчайшее применение на практике.

«Большевики восстановили гнусный обычай брать заложников», — писал Локкарт 10-го ноября 1918 г. — «И что еще хуже, они разят своих политических противников, мстя их женам. Когда недавно в Петрограде был опубликован длинный список заложников, большевики арестовали жен не найденных и посадили в тюрьму впредь до явки их мужей»[33]. Арестовывали жен и детей и часто расстреливали их. О таких расстрелах в 1918 г. жен-заложниц за офицеров, взятых в красную армию и перешедших к белым, рассказывают деятели киевского Красного Креста. В марте 1919 г. в Петербурге расстреляли родственников офицеров 86-го пехотного полка, перешедшего к белым[34]. О расстреле заложников в 1919 г. в Кронштадте «родственников офицеров, подозреваемых в том, что они перешли к белой гвардии», говорит записка, поданная в ВЦИК известной левой соц. — рев. Ю. Зубелевич[35]. Заложники легко переходили в группу контр-революционеров. Вот документ, публикуемый «Коммунистом»[36]: «13 го августа военно революционный трибунал 14 армии, рассмотрев дело 10-ти граждан гор. Александрии, взятых заложниками (Бредит, Мальский и др.) признал означенных не заложниками, а контрреволюционерами и постановил всех расстрелять». Приговор был приведен в исполнение на другой день.

Брали сотнями заложниц — крестьянских жен вместе с детьми во время крестьянских восстаний в Тамбовской губернии: они сидели в разных тюрьмах, в том числе в Москве и Петербурге чуть ли не в течение двух лет. Напр., приказ оперштаба тамбовской Ч.К. 1-го сентября 1920 г. объявлял: «Провести к семьям восставших беспощадный красный террор… арестовывать в таких семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом и если бандиты выступления будут продолжать, расстреливать их. Села обложить чрезвычайными контрибуциями, за неисполнение которых будут конфисковываться все земли и все имущество»[37].

Как проводился в жизнь этот приказ, свидетельствуют официальные сообщения, печатавшиеся в тамбовских «Известиях»: 5-го сентября сожжено 5 сел.; 7-го сентября расстреляно более 250 крестьян… В одном кожуховском концентрационном лагере под Москвой (в 1921 — 22 г.) содержалось 313 тамбовских крестьян в качестве заложников, в числе их дети от 1 месяца до 16 лет. Среди этих раздетых (без теплых вещей), полуголодных заложников осенью 1921 г свирепствовал сыпной тиф.

Мы найдем длинные списки опубликованных заложников и заложниц за дезертиров, напр., в «Красном воине»[38]. Здесь вводится даже особая рубрика для некоторых заложников: «приговор к расстрелу условно».

Расстреливали и детей и родителей. И мы найдем засвидетельствованные и такие факты. Расстреливали детей в присутствии родителей и родителей в присутствии детей. Особенно свирепствовал в этом отношении Особый Отдел В.Ч.К., находившийся в ведении полусумасшедшего Кедрова[39]. Он присылал с «фронтов» в Бутырки целыми пачками малолетних «шпионов» от 8—14 лет. Он расстреливал на местах этих малолетних шпионов-гимназистов.

Я лично знаю ряд таких случаев в Москве.

Какое дело кому до каких-то моральных пыток, о которых пытался говорить в своем письме П. А. Кропоткин. В Чрезвычайных Комиссиях не только провинциальных, но и столичных, практиковались самые настоящие истязания и пытки. Естественно, письмо П. А. Кропоткина оставалось гласом вопиющего в пустыне. Если тогда не было расстрелов среди тех, кто был объявлен заложником, то, может быть, потому, что не было покушений…

Я лично знаю ряд таких случаев в Москве.

Какое дело кому до каких-то моральных пыток, о которых пытался говорить в своем письме П. А. Кропоткин. В Чрезвычайных Комиссиях не только провинциальных, но и столичных, практиковались самые настоящие истязания и пытки. Естественно, письмо П. А. Кропоткина оставалось гласом вопиющего в пустыне. Если тогда не было расстрелов среди тех, кто был объявлен заложником, то, может быть, потому, что не было покушений…

Прошел еще год. И во время Кронштадтского восстания тысячи были захвачены в качестве заложников. Затем появились новые заложники в лице осужденных по известному процессу социалистов-революционеров смертников. Эти жили до последних дней под угрозой условного расстрела!

И, может быть, только тем, что убийство Воровского произошло на швейцарской территории, слишком гласно для всего мира, объясняется то, что не было в России массовых расстрелов, т. е. о них не было опубликовано и гласно заявлено. Что делается в тайниках Государственного Политического Управления, заменившего собой по имени Чрезвычайные комиссии, мы в полной степени не знаем. Расстрелы продолжаются, но о них не публикуется, или если публикуется, то редко и в сокращенном виде. Истины мы не знаем.

Но мы безоговорочно уже знаем, что после оправдательного приговора в Лозанне большевики недвусмысленно грозили возобновлением террора по отношению к тем, кто считается заложниками. Так Сталин — как сообщали недавно «Дни» и «Vorwärts» — в заседании московского комитета большевиков заявил:

«Голоса всех трудящихся требуют от нас возмездия подстрекателям этого чудовищного убийства.

продолжение следует

«Большевики восстановили гнусный обычай брать заложников», — писал Локкарт 10-го ноября 1918 г. — «И что еще хуже, они разят своих политических противников, мстя их женам. Когда недавно в Петрограде был опубликован длинный список заложников, большевики арестовали жен не найденных и посадили в тюрьму впредь до явки их мужей»[33]. Арестовывали жен и детей и часто расстреливали их. О таких расстрелах в 1918 г. жен-заложниц за офицеров, взятых в красную армию и перешедших к белым, рассказывают деятели киевского Красного Креста. В марте 1919 г. в Петербурге расстреляли родственников офицеров 86-го пехотного полка, перешедшего к белым[34]. О расстреле заложников в 1919 г. в Кронштадте «родственников офицеров, подозреваемых в том, что они перешли к белой гвардии», говорит записка, поданная в ВЦИК известной левой соц. — рев. Ю. Зубелевич[35]. Заложники легко переходили в группу контр-революционеров. Вот документ, публикуемый «Коммунистом»[36]: «13 го августа военно революционный трибунал 14 армии, рассмотрев дело 10-ти граждан гор. Александрии, взятых заложниками (Бредит, Мальский и др.) признал означенных не заложниками, а контрреволюционерами и постановил всех расстрелять». Приговор был приведен в исполнение на другой день.

Брали сотнями заложниц — крестьянских жен вместе с детьми во время крестьянских восстаний в Тамбовской губернии: они сидели в разных тюрьмах, в том числе в Москве и Петербурге чуть ли не в течение двух лет. Напр., приказ оперштаба тамбовской Ч.К. 1-го сентября 1920 г. объявлял: «Провести к семьям восставших беспощадный красный террор… арестовывать в таких семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом и если бандиты выступления будут продолжать, расстреливать их. Села обложить чрезвычайными контрибуциями, за неисполнение которых будут конфисковываться все земли и все имущество»[37].

Как проводился в жизнь этот приказ, свидетельствуют официальные сообщения, печатавшиеся в тамбовских «Известиях»: 5-го сентября сожжено 5 сел.; 7-го сентября расстреляно более 250 крестьян… В одном кожуховском концентрационном лагере под Москвой (в 1921 — 22 г.) содержалось 313 тамбовских крестьян в качестве заложников, в числе их дети от 1 месяца до 16 лет. Среди этих раздетых (без теплых вещей), полуголодных заложников осенью 1921 г свирепствовал сыпной тиф.

Мы найдем длинные списки опубликованных заложников и заложниц за дезертиров, напр., в «Красном воине»[38]. Здесь вводится даже особая рубрика для некоторых заложников: «приговор к расстрелу условно».

Расстреливали и детей и родителей. И мы найдем засвидетельствованные и такие факты. Расстреливали детей в присутствии родителей и родителей в присутствии детей. Особенно свирепствовал в этом отношении Особый Отдел В.Ч.К., находившийся в ведении полусумасшедшего Кедрова[39]. Он присылал с «фронтов» в Бутырки целыми пачками малолетних «шпионов» от 8—14 лет. Он расстреливал на местах этих малолетних шпионов-гимназистов.

Я лично знаю ряд таких случаев в Москве.

Какое дело кому до каких-то моральных пыток, о которых пытался говорить в своем письме П. А. Кропоткин. В Чрезвычайных Комиссиях не только провинциальных, но и столичных, практиковались самые настоящие истязания и пытки. Естественно, письмо П. А. Кропоткина оставалось гласом вопиющего в пустыне. Если тогда не было расстрелов среди тех, кто был объявлен заложником, то, может быть, потому, что не было покушений…

Я лично знаю ряд таких случаев в Москве.

Какое дело кому до каких-то моральных пыток, о которых пытался говорить в своем письме П. А. Кропоткин. В Чрезвычайных Комиссиях не только провинциальных, но и столичных, практиковались самые настоящие истязания и пытки. Естественно, письмо П. А. Кропоткина оставалось гласом вопиющего в пустыне. Если тогда не было расстрелов среди тех, кто был объявлен заложником, то, может быть, потому, что не было покушений…

Прошел еще год. И во время Кронштадтского восстания тысячи были захвачены в качестве заложников. Затем появились новые заложники в лице осужденных по известному процессу социалистов-революционеров смертников. Эти жили до последних дней под угрозой условного расстрела!

И, может быть, только тем, что убийство Воровского произошло на швейцарской территории, слишком гласно для всего мира, объясняется то, что не было в России массовых расстрелов, т. е. о них не было опубликовано и гласно заявлено. Что делается в тайниках Государственного Политического Управления, заменившего собой по имени Чрезвычайные комиссии, мы в полной степени не знаем. Расстрелы продолжаются, но о них не публикуется, или если публикуется, то редко и в сокращенном виде. Истины мы не знаем.

Но мы безоговорочно уже знаем, что после оправдательного приговора в Лозанне большевики недвусмысленно грозили возобновлением террора по отношению к тем, кто считается заложниками. Так Сталин — как сообщали недавно «Дни» и «Vorwärts» — в заседании московского комитета большевиков заявил:

«Голоса всех трудящихся требуют от нас возмездия подстрекателям этого чудовищного убийства.

продолжение следует

Отредактировано: зарун - 18 сен 2018 в 06:31

De die in diem verba volant, scripta manent - изо дня в день слова исчезают, написанное остаётся

- -0.02 / 10

-

Депутат Госдумы Павел Крашенинников представил свою новую книгу «Страсти по праву: Очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917–1938». Она продолжает целую серию работ автора по истории права.

Период между 1917 и 1938 годами вместил в себя множество событий. «Здесь происходило и сознательное умерщвление права, и некоторое отрезвление от чудовищных последствий произведенных разрушений, и НЭП, и репрессии», – отмечает Крашенинников в описании книги. Презентацию издания приурочили к столетию принятия постановления «О красном терроре» 5 сентября 1918 года.

В труде содержатся очерки о конституциях, судебной реформе 1920-х годов, подготовке и принятии основных актов репрессивного законодательства и законодательстве времен НЭПа. В работе представлены очерки Н. В. Крыленко, Д. И. Курского, П. И. Стучки, А. Я. Вышинского, Е. Б. Пашуканис, А. Г. Гойхбарга, П .А. Красикова, М. А. Рейснер.

«Предложенный в книге подход позволит увидеть новые грани событий того времени, заметить новую связь между ними, проникнуться духом эпохи», – убежден автор.

Труд высоко оценил профессор и заведующий кафедрой журналистики РГГУ Николай Сванидзе. «Это глубокое исследование того, какое право было в то бесправное время, странное время, страшное время, и Павел Владимирович его исследует очень детально и тщательно», – отозвался он о книге.

С разрешения автора «Право.ru» публикует отрывок из книги «Страсти по праву: Очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917–1938», выпущенной издательством «Статут»:

Глава 1. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.

§ 1. Общие рассуждения

О судьбе отечественной мегамашины

На рубеже XVIII–XIX вв. начался постепенный распад мегамашины Российской империи, по сути представлявшей собой разновидность восточной деспотии. Распад такого рода образований, в которых в одних руках монарха объединена политическая, экономическая, военная, религиозная и бюрократическая власть, происходит тогда, когда цель, под осуществление которой и создавалась эта конкретная мегамашина, или уже достигнута, или оказывается в принципе недостижимой.

Для Российской империи одной из важнейших задач была территориальная экспансия и распространение своего влияния на территорию бывшей Византии (Восточной Римской империи). Эта цель обосновывалась почти никогда официально не провозглашавшейся в качестве национальной идеей третьего Рима.

Эта идея, возникшая среди восточноевропейских священнослужителей в XVI в., будучи по своей сути религиозной, служила идеологическим основанием для экспансионистской политики сначала Московского княжества, а затем Московского царства и Российской империи. Будь то завоевание Казанского и Астраханского ханств, покорение Сибири, «прорубание окна в Европу», или, наконец, «восточный вопрос». Собственно, сама эта идеология, уже вне религиозных рамок, особенно пышно расцвела в первой половине XIX столетия в среде так называемых славянофилов. Именно в это время Российская империя достигла своего максимального размера. Ее территория впервые уменьшилась в результате продажи Аляски (1867 г.). После поражения в Крымской войне (1853–1856 гг.) несостоятельность претензий Российской империи на дальнейшую территориальную экспансию стала уже очевидной.

Впрочем, мегамашина Российской империи начала переходить в режим бесцельного функционирования, предопределявшего ее гибель, гораздо раньше. Вначале незаметно, а потом все быстрее и быстрее. Появились целые социальные группы, выходцы из которых выпадали из монолита машины, в которой практически каждый человек был жестко встроен в структуру государства и выполнял ограниченный набор функций без особой надежды изменить свое положение элемента государственного механизма. Так, на рубеже XVIII–XIX вв. все больше было дворян, никогда не служивших ни в армии, ни в бюрократических ведомствах. Сюда же следует отнести разночинцев, интеллигенцию, буржуа, капиталистов и, наконец, рабочий класс.

Подданные становились гражданами и хотели гражданских прав и свобод. Они были ориентированы на демонтаж мегамашины самодержавия и ее замену на более гибкий государственный механизм, учитывающий интересы разных слоев населения. В качестве образцов такого государства принимались наиболее развитые европейские страны.

Проекты реформ молодого М.М. Сперанского, далеко опередившие свое время, мятеж декабристов, народники, «ходившие в народ», и народовольцы, осуществлявшие интенсивную террористическую деятельность, бурное развитие рыночных отношений, революция 1905–1907 гг. и прочие события и явления так или иначе способствовали постепенному демонтажу мегамашины самодержавия и началу построения в стране демократического государства. Было отменено крепостное право, осуществлена глубокая судебная реформа, наконец, учрежден законодательный орган – Государственная Дума.

Естественно, что эти процессы встречали яростное сопротивление. Царствование Николая I по сути было сплошной реакцией на события начала XIX в. В последние годы правления царя-реформатора Александра II были введены беспрецедентные полицейские меры, по сути отменившие действие Судебных уставов 1864 г. Александр III отверг проект конституции, зато издал манифест о незыблемости самодержавия.

Экспансионистские устремления империи в духе идеи воссоздания альтернативной Западу цивилизации с прибиванием щита к вратам Царьграда (Константинополя – Стамбула) все еще были популярны в элитах, особенно консервативного, бывшего славянофильского толка. Однако русско-турецкая война 1877–1878 гг. закончилась по большому счету вничью, а русско-японская война 1904–1905 гг. в рамках «большой азиатской программы» укрепления и усиления влияния России в Восточной Азии Николая II и вовсе завершилась позорным поражением. Следует отметить, что русско-японская война кроме экспансии на Дальний Восток имела своей целью еще и сбить нарастающие протестные настроения. «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война…», – сказал В.К. Плеве, министр внутренних дел того времени. Но получилось все наоборот: именно поражение в этой войне и стало одним из факторов, спровоцировавших революцию 1905–1907 гг.

Последняя война с участием Российской империи – Первая мировая также, по всей видимости, рассматривалась реакционными силами как возможность заново вдохнуть идею третьего Рима в уже полуразложившееся тело мегамашины. Россия была заинтересована прежде всего в развале Османской империи и в выходе в Средиземное море, а также не оставляла мечты о великой славянской империи, которая должна была включить чехов, словаков, словенцев, сербов, хорватов и болгар. В частности, министр иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюков 5 апреля 1917 г. объявил, что военные цели России состоят в присоединении австро-венгерской Галиции, населенной преимущественно украинцами и поляками, а также Константинополя и пролива Дарданеллы. Самодержавие уже более месяца как рухнуло, а стереотип третьего Рима все еще сидел в голове даже лидера партии кадетов. Так что говорить об окончательном крушении мегамашины империи в связи с утратой ее цели было преждевременно.

§ 2. КРАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Свержение самодержавия в феврале 1917 г. стало самым тяжелым ударом по всей конструкции империи и было обусловлено прежде всего практически полным разладом машины военной. Солдаты царской армии, воевавшей на полях Первой мировой войны, которая шла уже три с половиной года, не понимали ее смысл. Почти все военачальники отмечали отсутствие патриотизма у солдат, подавляющее число которых были крестьянами, чей политический и гражданский кругозор ограничивался, как правило, околицей родного села. Из всех воюющих армий русская была, пожалуй, в наихудшем положении. Кроме того что она несла огромные потери, состояние продовольственного снабжения в результате чудовищной коррупции в высших эшелонах власти держало ее на грани голода. Солдатам было ясно, что их хозяйства в полном расстройстве и что там начался настоящий голод.

В итоге защитить самодержавие от восставших в Петрограде рабочих оказалось некому – солдаты и даже казаки переходили на сторону восставших. После отречения Николая II власть фактически приняло на себя руководство Государственной Думы, сформировавшее Временное правительство, которое состояло в основном из представителей партии кадетов, ставивших своей целью создание правового государства.

Однако сама Дума в свое время была избрана по сложной и недемократической системе и вряд ли по праву могла выступать от имени всего народа. В Петрограде и в других городах стали спонтанно возникать Советы рабочих и солдатских депутатов, претендовавшие на более справедливое выражение народных интересов. Советы, являвшие собой как бы самозваный социалистический парламент, включали социалистов-революционеров (эсеров) и социал-демократов (меньшевиков и большевиков).

Возникло так называемое двоевластие – наличие двух конфликтующих систем управления, представлявших собой по сути вполне демократические институты. Казалось, механизм мегамашины окончательно разрушен. Однако ослабление или полное исчезновение механизмов управления страной имело вполне предсказуемые последствия.

Началось широкомасштабное крестьянское восстание, имевшее своей целью осуществление вожделенного «черного передела», т.е. перераспределения всех сельскохозяйственных угодий по числу едоков в каждом хозяйстве («все отнять и поделить»). По всей стране заполыхали помещичьи усадьбы. Крестьяне силой отбирали землю у помещиков и крупных землевладельцев, иногда не останавливаясь и перед их физическим уничтожением.

1 (14) марта 1917 г. Петроградский совет издал Приказ № 1 по гарнизону Петроградского военного округа (а фактически – по армии), в котором солдатам было предложено составлять свои комитеты и от них выделять делегатов в Советы. Политическое руководство армией передавалось комитетам, а офицерам предоставлялись только чисто военные функции, даже оружие им должно было выдаваться лишь по мере надобности, но не по их требованию. Это еще больше дезорганизовало фронтовые армии. Начались солдатские бунты, порой сопровождавшиеся убийствами командиров. Резко возросло число дезертиров – солдаты стремились поскорей вернуться в свои села, чтобы не опоздать к участию в переделе земли.

На окраинах империи началось движение за независимость. 17 мая в Киеве было организовано временное правительство Украины – Центральная Рада, возглавлявшаяся видным историком М.С. Грушевским. Временное правительство в Петрограде отказалось признать Раду, зато ряд льгот был предоставлен Финляндии, хотя вопрос о ее независимости был отложен до созыва Учредительного собрания. В Прибалтике образовывались свои правительства. Армения и Грузия ожидали созыва Учредительного собрания. В мае в Москве собрался съезд мусульман России. Но Временное правительство ничего никому не обещало.

Свой вклад в доламывание мегамашинных механизмов управления вносил и весьма немногочисленный – менее 3% от всего населения, – но политически очень активный рабочий класс, сосредоточивший в себе все противоречия бурной модернизации российской экономики.

Временное правительство, в первые два состава которого входили в основном кадеты, а в третий – меньшевики и эсеры, не смогло ответить на эти вызовы, выражавшиеся в развале экономики, трудностях с продовольственным снабжением городов, разложении воюющей армии, отделении все новых и новых территорий от государства. Это были представители городской элиты, с одной стороны, слепо верящие в «народ», а с другой – не знавшие и потому боявшиеся его. Устои государства – юстиция, администрация, армия рушились. Над правом глумились, власть во всех ее формах была поставлена под сомнение.

Население в разраставшемся хаосе испытывало все больший дискомфорт, и прекраснодушные мечты либералов превратить Россию в «самую свободную страну в мире» воспринимало с усиливающимся раздражением.

...

Период между 1917 и 1938 годами вместил в себя множество событий. «Здесь происходило и сознательное умерщвление права, и некоторое отрезвление от чудовищных последствий произведенных разрушений, и НЭП, и репрессии», – отмечает Крашенинников в описании книги. Презентацию издания приурочили к столетию принятия постановления «О красном терроре» 5 сентября 1918 года.

В труде содержатся очерки о конституциях, судебной реформе 1920-х годов, подготовке и принятии основных актов репрессивного законодательства и законодательстве времен НЭПа. В работе представлены очерки Н. В. Крыленко, Д. И. Курского, П. И. Стучки, А. Я. Вышинского, Е. Б. Пашуканис, А. Г. Гойхбарга, П .А. Красикова, М. А. Рейснер.

«Предложенный в книге подход позволит увидеть новые грани событий того времени, заметить новую связь между ними, проникнуться духом эпохи», – убежден автор.

В книге я попытался показать правовую историю того времени, разделить её на отрасли, не забыв о насущном законодательстве, в частности, семейном. Привожу конкретные законодательные акты, декреты. То, что происходило после октябрьского переворота 1917 года и на протяжении последующих 20 лет, можно назвать законодательством легального насилия.

Павел Крашенинников

Павел Крашенинников

Труд высоко оценил профессор и заведующий кафедрой журналистики РГГУ Николай Сванидзе. «Это глубокое исследование того, какое право было в то бесправное время, странное время, страшное время, и Павел Владимирович его исследует очень детально и тщательно», – отозвался он о книге.

С разрешения автора «Право.ru» публикует отрывок из книги «Страсти по праву: Очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917–1938», выпущенной издательством «Статут»:

Глава 1. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.

§ 1. Общие рассуждения

О судьбе отечественной мегамашины

На рубеже XVIII–XIX вв. начался постепенный распад мегамашины Российской империи, по сути представлявшей собой разновидность восточной деспотии. Распад такого рода образований, в которых в одних руках монарха объединена политическая, экономическая, военная, религиозная и бюрократическая власть, происходит тогда, когда цель, под осуществление которой и создавалась эта конкретная мегамашина, или уже достигнута, или оказывается в принципе недостижимой.

Для Российской империи одной из важнейших задач была территориальная экспансия и распространение своего влияния на территорию бывшей Византии (Восточной Римской империи). Эта цель обосновывалась почти никогда официально не провозглашавшейся в качестве национальной идеей третьего Рима.

Эта идея, возникшая среди восточноевропейских священнослужителей в XVI в., будучи по своей сути религиозной, служила идеологическим основанием для экспансионистской политики сначала Московского княжества, а затем Московского царства и Российской империи. Будь то завоевание Казанского и Астраханского ханств, покорение Сибири, «прорубание окна в Европу», или, наконец, «восточный вопрос». Собственно, сама эта идеология, уже вне религиозных рамок, особенно пышно расцвела в первой половине XIX столетия в среде так называемых славянофилов. Именно в это время Российская империя достигла своего максимального размера. Ее территория впервые уменьшилась в результате продажи Аляски (1867 г.). После поражения в Крымской войне (1853–1856 гг.) несостоятельность претензий Российской империи на дальнейшую территориальную экспансию стала уже очевидной.

Впрочем, мегамашина Российской империи начала переходить в режим бесцельного функционирования, предопределявшего ее гибель, гораздо раньше. Вначале незаметно, а потом все быстрее и быстрее. Появились целые социальные группы, выходцы из которых выпадали из монолита машины, в которой практически каждый человек был жестко встроен в структуру государства и выполнял ограниченный набор функций без особой надежды изменить свое положение элемента государственного механизма. Так, на рубеже XVIII–XIX вв. все больше было дворян, никогда не служивших ни в армии, ни в бюрократических ведомствах. Сюда же следует отнести разночинцев, интеллигенцию, буржуа, капиталистов и, наконец, рабочий класс.

Подданные становились гражданами и хотели гражданских прав и свобод. Они были ориентированы на демонтаж мегамашины самодержавия и ее замену на более гибкий государственный механизм, учитывающий интересы разных слоев населения. В качестве образцов такого государства принимались наиболее развитые европейские страны.

Проекты реформ молодого М.М. Сперанского, далеко опередившие свое время, мятеж декабристов, народники, «ходившие в народ», и народовольцы, осуществлявшие интенсивную террористическую деятельность, бурное развитие рыночных отношений, революция 1905–1907 гг. и прочие события и явления так или иначе способствовали постепенному демонтажу мегамашины самодержавия и началу построения в стране демократического государства. Было отменено крепостное право, осуществлена глубокая судебная реформа, наконец, учрежден законодательный орган – Государственная Дума.

Естественно, что эти процессы встречали яростное сопротивление. Царствование Николая I по сути было сплошной реакцией на события начала XIX в. В последние годы правления царя-реформатора Александра II были введены беспрецедентные полицейские меры, по сути отменившие действие Судебных уставов 1864 г. Александр III отверг проект конституции, зато издал манифест о незыблемости самодержавия.

Экспансионистские устремления империи в духе идеи воссоздания альтернативной Западу цивилизации с прибиванием щита к вратам Царьграда (Константинополя – Стамбула) все еще были популярны в элитах, особенно консервативного, бывшего славянофильского толка. Однако русско-турецкая война 1877–1878 гг. закончилась по большому счету вничью, а русско-японская война 1904–1905 гг. в рамках «большой азиатской программы» укрепления и усиления влияния России в Восточной Азии Николая II и вовсе завершилась позорным поражением. Следует отметить, что русско-японская война кроме экспансии на Дальний Восток имела своей целью еще и сбить нарастающие протестные настроения. «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война…», – сказал В.К. Плеве, министр внутренних дел того времени. Но получилось все наоборот: именно поражение в этой войне и стало одним из факторов, спровоцировавших революцию 1905–1907 гг.

Последняя война с участием Российской империи – Первая мировая также, по всей видимости, рассматривалась реакционными силами как возможность заново вдохнуть идею третьего Рима в уже полуразложившееся тело мегамашины. Россия была заинтересована прежде всего в развале Османской империи и в выходе в Средиземное море, а также не оставляла мечты о великой славянской империи, которая должна была включить чехов, словаков, словенцев, сербов, хорватов и болгар. В частности, министр иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюков 5 апреля 1917 г. объявил, что военные цели России состоят в присоединении австро-венгерской Галиции, населенной преимущественно украинцами и поляками, а также Константинополя и пролива Дарданеллы. Самодержавие уже более месяца как рухнуло, а стереотип третьего Рима все еще сидел в голове даже лидера партии кадетов. Так что говорить об окончательном крушении мегамашины империи в связи с утратой ее цели было преждевременно.

§ 2. КРАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Свержение самодержавия в феврале 1917 г. стало самым тяжелым ударом по всей конструкции империи и было обусловлено прежде всего практически полным разладом машины военной. Солдаты царской армии, воевавшей на полях Первой мировой войны, которая шла уже три с половиной года, не понимали ее смысл. Почти все военачальники отмечали отсутствие патриотизма у солдат, подавляющее число которых были крестьянами, чей политический и гражданский кругозор ограничивался, как правило, околицей родного села. Из всех воюющих армий русская была, пожалуй, в наихудшем положении. Кроме того что она несла огромные потери, состояние продовольственного снабжения в результате чудовищной коррупции в высших эшелонах власти держало ее на грани голода. Солдатам было ясно, что их хозяйства в полном расстройстве и что там начался настоящий голод.

В итоге защитить самодержавие от восставших в Петрограде рабочих оказалось некому – солдаты и даже казаки переходили на сторону восставших. После отречения Николая II власть фактически приняло на себя руководство Государственной Думы, сформировавшее Временное правительство, которое состояло в основном из представителей партии кадетов, ставивших своей целью создание правового государства.

Однако сама Дума в свое время была избрана по сложной и недемократической системе и вряд ли по праву могла выступать от имени всего народа. В Петрограде и в других городах стали спонтанно возникать Советы рабочих и солдатских депутатов, претендовавшие на более справедливое выражение народных интересов. Советы, являвшие собой как бы самозваный социалистический парламент, включали социалистов-революционеров (эсеров) и социал-демократов (меньшевиков и большевиков).

Возникло так называемое двоевластие – наличие двух конфликтующих систем управления, представлявших собой по сути вполне демократические институты. Казалось, механизм мегамашины окончательно разрушен. Однако ослабление или полное исчезновение механизмов управления страной имело вполне предсказуемые последствия.

Началось широкомасштабное крестьянское восстание, имевшее своей целью осуществление вожделенного «черного передела», т.е. перераспределения всех сельскохозяйственных угодий по числу едоков в каждом хозяйстве («все отнять и поделить»). По всей стране заполыхали помещичьи усадьбы. Крестьяне силой отбирали землю у помещиков и крупных землевладельцев, иногда не останавливаясь и перед их физическим уничтожением.

1 (14) марта 1917 г. Петроградский совет издал Приказ № 1 по гарнизону Петроградского военного округа (а фактически – по армии), в котором солдатам было предложено составлять свои комитеты и от них выделять делегатов в Советы. Политическое руководство армией передавалось комитетам, а офицерам предоставлялись только чисто военные функции, даже оружие им должно было выдаваться лишь по мере надобности, но не по их требованию. Это еще больше дезорганизовало фронтовые армии. Начались солдатские бунты, порой сопровождавшиеся убийствами командиров. Резко возросло число дезертиров – солдаты стремились поскорей вернуться в свои села, чтобы не опоздать к участию в переделе земли.

На окраинах империи началось движение за независимость. 17 мая в Киеве было организовано временное правительство Украины – Центральная Рада, возглавлявшаяся видным историком М.С. Грушевским. Временное правительство в Петрограде отказалось признать Раду, зато ряд льгот был предоставлен Финляндии, хотя вопрос о ее независимости был отложен до созыва Учредительного собрания. В Прибалтике образовывались свои правительства. Армения и Грузия ожидали созыва Учредительного собрания. В мае в Москве собрался съезд мусульман России. Но Временное правительство ничего никому не обещало.

Свой вклад в доламывание мегамашинных механизмов управления вносил и весьма немногочисленный – менее 3% от всего населения, – но политически очень активный рабочий класс, сосредоточивший в себе все противоречия бурной модернизации российской экономики.

Временное правительство, в первые два состава которого входили в основном кадеты, а в третий – меньшевики и эсеры, не смогло ответить на эти вызовы, выражавшиеся в развале экономики, трудностях с продовольственным снабжением городов, разложении воюющей армии, отделении все новых и новых территорий от государства. Это были представители городской элиты, с одной стороны, слепо верящие в «народ», а с другой – не знавшие и потому боявшиеся его. Устои государства – юстиция, администрация, армия рушились. Над правом глумились, власть во всех ее формах была поставлена под сомнение.

Население в разраставшемся хаосе испытывало все больший дискомфорт, и прекраснодушные мечты либералов превратить Россию в «самую свободную страну в мире» воспринимало с усиливающимся раздражением.

...

Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970

- -0.10 / 8

-

Цитата: Гималаев Илья от 18.09.2018 09:02:16Депутат Госдумы Павел Крашенинников представил свою новую книгу «Страсти по праву: Очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917–1938». Она продолжает целую серию работ автора по истории права.§ 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВЕТСКОЙ МЕГАМАШИНЫ

...

Однако была одна «такая партия», которая считала, что может легко справиться со всеми проблемами, поскольку вооружена единственно правильным научным взглядом на пути развития истории – марксизмом с его золотым ключиком – классовым подходом, способным открыть любые двери. Только партия эта не пользовалась значительной общественной поддержкой и была весьма малочисленной. Поэтому для Ленина и его соратников приход к власти парламентским путем был исключен. Совсем иное дело Советы – это рыхлое изменчивое образование, – которые могут быть подчинены большевикам. Тем более что в силу слабости Временного правительства все больше рычагов управления переходило к ним. Захватив большинство в Петросовете и главное – разложив армию, прежде всего Петроградский гарнизон, который называли «санкт-петербургским беговым обществом», большевики вместе с левыми эсерами просто-напросто разогнали Временное правительство, осуществив тем самым октябрьский переворот.

Пообещав мир народам (выход России из мировой войны), землю крестьянам, фабрики рабочим, а нациям право на самоопределение, политический гений Ленина сумел свести в одну точку весьма разнородные революционные движения, как бы объявив большинству населения: «Мы с вами одной крови». Поэтому какого-либо массового протеста самовольный захват власти большевиками не вызвал. Большинство обывателей Великую Социалистическую Революцию просто не заметили.

Конечно, против были политические партии, бесцеремонно выкинутые из политического процесса, но организовать сопротивление они не смогли. Разрозненные выступления гарнизонов и юнкерских училищ, в основном в Москве, были подавлены силой оружия немногочисленной рабочей гвардии. Так или иначе большевики получили кредит доверия от большинства населения бывшей Российской империи.

Однако очень быстро выяснилось, что представления о прекрасном у большевиков и представителей упомянутых революционных движений на самом деле совсем не совпадают. Реальными программными установками РСДРП(б)–РКП(б) были национализация земли, установление государственного капитализма и распространение влияния социалистического государства на народы если не всего мира, то по крайней мере Европы.

Начались крестьянские волнения, вызванные жестокостью продотрядов, действовавших при поддержке армейских частей или сил ЧК. К июню 1918 г. волнения приняли форму настоящей крестьянской войны. В июле – августе 120 крестьянских восстаний – большевики называли их «кулацкими мятежами», хотя в них принимали участие крестьяне всех категорий, – вспыхнули в губерниях, контролируемых новыми властями. Возникли разногласия со всеми учреждениями, которые одновременно участвовали и в сломе прежних органов управления, и в борьбе за утверждение и расширение своей собственной компетенции: с заводскими, фабричными, районными и профсоюзными комитетами, с социалистическими партиями, Красной гвардией и даже с Советами. За несколько недель эти учреждения были лишены своей власти, подчинены партии большевиков или исчезли.

Лозунг «Вся власть Советам» обернулся властью большевистской партии над Советами. Что же касается «рабочего контроля» – еще одного важнейшего требования пролетариев, то он столь же быстро превратился в контроль государства, именующего себя «рабочим», над предприятиями и трудящимися. Между властью и рабочим классом, страдавшим от безработицы, постоянного снижения покупательной способности и голода, постепенно росло взаимное непонимание. Уже в декабре 1917 г. новая власть столкнулась с волной рабочих демонстраций и стачек.

Роспуск оппозиционных Советов, удаление 14 июня 1918 г. меньшевиков и эсеров из Всероссийского ЦИК вызвало демонстрации, манифестации и попытки стачек во многих рабочих кварталах, где продовольственное снабжение продолжало между тем ухудшаться. Во второй половине мая и в июне 1918 г. были потоплены в крови многочисленные рабочие манифестации в Сормово, Ярославле, Туле, а также в таких индустриальных центрах Урала, как Нижний Тагил, Белорецк, Златоуст, Екатеринбург.

В начале июля происходит восстание левых эсеров, сопровождавшееся убийством германского посла Вильгельма фон Мирбаха и арестом Ф.Э.Дзержинского. Для большевиков ситуация была критической.

Национальные окраины бывшей Российской империи одна за другой объявляли о своей независимости, учреждали собственные государства со своими отнюдь не большевистскими правительствами. При этом новой власти было необходимо сохранить за собой зерно Украины, нефть и другие полезные ископаемые Кавказа, словом, позаботиться о жизненных интересах нового государства, которое стремительно утверждалось территориально. Так что о праве наций на самоопределение пришлось хотя бы временно забыть.

Оживились оппозиционные политические силы – по сути, все остальные партии, существовавшие в Российской империи. Эсеры, изначально прокрестьянская партия, не гнушавшаяся террористической деятельностью, осуществила ряд покушений на руководителей большевиков, в том числе и на Ленина. Промонархические и либеральные партии включились в создание белого движения. Национальные окраины оказывали вооруженное сопротивление новой власти.

Во всех этих неприятностях большевики видели (точнее, предлагали видеть) не провал своей политики, выразившийся в ограблении крестьян, развале промышленности, неадекватности национальной политики, а результат широкого контрреволюционного заговора. Стихийные выступления крестьян, рабочих и даже революционных матросов они объясняли происками врагов – меньшевиков, эсеров, «старорежимных» специалистов и прочая, прочая. После нередко кровавого подавления восстаний они искали – и находили – «врагов народа» среди их зачинщиков и тех, кто был рядом.

5 сентября 1918 г. СНК было принято постановление «О красном терроре», в соответствии с которым, в частности, подлежали расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. Фактически красный террор был объявлен значительной части населения. Следует отметить, что был и белый террор, выразившийся в массовых расстрелах на территориях, управляемых представителями белого движения, а также в убийствах (покушениях) на политических деятелей советской власти.

Большевики вынуждены были срочно создавать и наращивать репрессивный аппарат в виде ВЧК и революционных трибуналов.

Вскоре началась гражданская война, потребовавшая создания сильной военной машины. Обращаем внимание на то, что тезис о превращении войны империалистической в войну гражданскую содержался еще в дореволюционных программных документах Ленина.

Сложная международная обстановка, прежде всего в связи с продолжающейся мировой войной и нежеланием западных государств признавать власть Советов, вынуждала большевиков создавать соответствующее международное ведомство, как-то охранять границы государства и т.д. и т.п.

Короче говоря, большевикам, в определенной степени неожиданно для самих себя, пришлось строить новое «социалистическое» государство. Ведь изначально вся их операция по захвату власти строилась на ничем не обоснованном утверждении Ленина, что социалистическая революция в отсталой России, где буржуазные отношения не только не развились в достаточной мере, но и до конца не сформировались, станет тем фитилем, который подожжет мировой пожар революции. А уж там мировое социалистическое правительство как-нибудь разберется, что делать с аграрной Россией. Собственно, все свои труды по поводу того, что должно представлять собой Российское социалистическое государство, Ленин написал уже после октябрьского переворота, когда надежды на мировую революцию рухнули.

Уже к концу гражданской войны большевикам удалось в целом создать механизм нового государства. И этот механизм оказался механизмом мегамашины. Политическая, экономическая, военная, бюрократическая и идеологическая власть находилась в одних руках – партийной верхушки, впоследствии редуцированной к персоне Вождя. Не огосударствленным оставалось крестьянство, но этот вопрос был решен несколько позже в ходе насильственной коллективизации. Отсутствие религии, являющейся непременным атрибутом мегамашины, компенсировалось догматическим учением, а основатели этого учения впоследствии были, по сути, обожествлены. К моменту воссоздания в 1922 г. новой империи – СССР – ее территория составляла большую часть Российской империи, за исключением Польши, Финляндии и Прибалтики. Правда, борьба с басмачеством в Средней Азии продолжалась до начала 30-х годов.