Календарь истории ( Даты.События.Праздники.Юбилеи)Дискуссии

70 K

537

586

|

|---|

Обсуждают сейчас (0) |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

|

7 декабря 1941 года 82 года назад японский флот атаковал Пёрл-Харбор - базу ВМС США

07 дек 2023 в 07:52

osankin

|

|---|

Нападение на Перл-Харбор (1941) 7 декабря 1941 года во время Второй мировой войны (1939-1945) крупнейшая военно-морская база США в Тихом океане Перл-Харбор (Pearl Harbor – "жемчужная гавань"), расположенная у одноименной бухты на южном берегу острова Оаху, входящего в состав Гавайских островов (штат Гавайи, США), подверглась внезапному нападению японских самолетов и подводных лодок, которые вывели из строя основные силы американского Тихоокеанского флота. С июля 1941 года на базе размещался штаб Тихоокеанского флота США. Это тщательно разработанное нападение японских военно-морских сил получило название Гавайская операция 1941 года. ... На рассвете 7 декабря (приходилось на воскресенье; по токийскому времени в ночь на 8 декабря) авианосное соединение вышло на рубеж в 275 миль (около 450 километров) к северу от острова Оаху. Кроме того, близ Перл-Харбора было развернуто свыше 20 японских подводных лодок (имели на борту пять сверхмалых подлодок). Находившийся на военно-морской базе Перл-Харбор американский Тихоокеанский флот под командованием адмирала Хасбэнда Киммеля насчитывал 93 корабля, в том числе девять линкоров (один учебный), восемь крейсеров, 29 эсминцев, пять подводных лодок, девять минных заградителей и 10 тральщиков. На аэродромах острова Оаху располагалось свыше 390 самолетов, в том числе 167 самолетов морской авиации. Противовоздушная оборона базы состояла из 188 зенитных орудий, более 100 пулеметных установок и пяти радиолокационных станций. Гарнизон под начальством генерала Уильяма Шорта насчитывал 42 959 человек. Так как был воскресный день, часть личного состава американских кораблей находилась на берегу. Вход в гавань Перл-Харбор не был закрыт боновыми (плавучими) заграждениями, отсутствовало также и противоторпедное сетевое заграждение линкоров. Диспозиция кораблей длительное время не изменялась. Самолеты на аэродромах располагались скученно, на подходах к Гавайским островам воздушная разведка велась лишь эпизодически. Противовоздушная оборона базы не была готова к отражению ударов. Большинство зенитных орудий не было укомплектовано личным составом, боеприпасы находились под замком. Японский генштаб располагал исчерпывающими данными о диспозиции американских кораблей и состоянии обороны базы. 7 декабря в 6.15 по гавайскому времени с японских авианосцев поднялись 40 торпедоносцев, 49 бомбардировщиков, 51 пикирующий бомбардировщик и 43 истребителя. Налет на базу начался в 7.55. Удары наносились по американским кораблям, аэродромам и береговым батареям. Во время них в воздухе не было ни одного американского истребителя, а на земле – ни одной орудийной вспышки. В 9.15 нанесла удар вторая группа самолетов (54 бомбардировщика, 78 пикирующих бомбардировщиков, 35 истребителей). Во время него японские самолеты встретили более сильное сопротивление американцев. Весь налет на базу длился два часа пять минут. Одновременно пять японских сверхмалых подводных лодок попытались проникнуть в Перл-Харбор и атаковать американские корабли торпедами, но были обнаружены и потоплены. По окончании операции почти все корабли японского соединения направились во Внутреннее Японское море и 23 декабря прибыли на якорную стоянку у острова Хасира. В результате Гавайской операции США потеряли около 3,6 тысячи человек, в том числе около 2,4 тысячи убитыми, четыре линкора, крейсер, два эсминца, несколько вспомогательных судов и 188 самолетов. Четыре линкора, три легких крейсера, эсминец, два вспомогательных судна и свыше 100 самолетов получили повреждения. По счастливой случайности ни один американский авианосец не пострадал, все они находились на учениях. Японцы потеряли 29 самолетов, шесть подводных лодок (из них пять сверхмалых) и шесть катеров, свыше 70 самолетов получили повреждения. Погибли 64 человека (один попал в плен). «Самый позорный день в истории США» Как японцы разгромили американскую базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 года авиация и подводные лодки Японии внезапно атаковали Перл-Харбор — американскую военно-морскую базу на Гавайских островах. Тихоокеанский флот США понес тяжелые потери и на полгода лишился возможности вести активные боевые действия. Нападение Японии и объявление американцам войны со стороны Германии превратило сражения в Европе во Вторую мировую войну. По каким причинам Япония напала на США? Почему президент США Франклин Рузвельт назвал 7 декабря 1941 года «позорной датой»? «Лента.ру» вспоминает ход событий. Как "день позора" стал днем памяти: нападение Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года японская авиация и подводный флот атаковали американскую военную базу Перл-Харбор на гавайском острове Оаху. ТАСС вспоминает, как поражение стало фундаментом для победы. Нападение на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года соединения японской армии совершили нападение на американскую базу, расположенную в бухте Перл-Харбор. Сражение унесло жизни почти 2,5 тыс. человек. До сих пор историки и военные не могут прийти к единому мнению о случившемся на Гавайях. Как началась война между США и Японией — в фотогалерее «Ъ». Отредактировано: osankin - 07 дек 2023 в 12:52

|

|

7 декабря 1769 г. 254 года назад – Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия»

07 дек 2023 в 07:40

osankin

|

|---|

|

7 декабря 1769 г. 254 года назад – Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия»

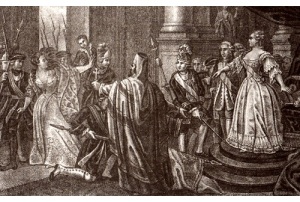

Спустя год после начала русско-турецкой войны, (26 ноября) 7 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия». В тот же день, как автор Указа о создании новой награды, царица возложила на себя знаки первого ордена Святого Георгия 1-й степени. Впервые в России орден был разделен на 4 степени и предназначался для награждения сугубо за отличие в военных подвигах. В 1807 году был учрежден «Знак отличия военного ордена» для нижних чинов, причисленных к ордену Святого Георгия. Знак отличия – серебряный крест позднее приобрел неофициальное название «солдатского Георгия». Количество награждений одного человека знаком отличия не ограничивалось. Офицеры не награждались орденом, но могли носить этот знак, если получили его до производства в офицерский чин. До революции «Георгий» высшей категории вручался лишь 25 раз. Первым кавалером после Екатерины II стал в 1770 году граф П.А. Румянцев-Задунайский «за одержанную над неприятелем 21 июля 1770 года под Кагулом победу». Последним кавалером стал в 1877 году великий князь Николай Николаевич Старший «за овладение 28-го Ноября 1877 года твердынями Плевны и пленение армии Османа-Паши». Часть звезд пришлась на долю глав государств – союзников России в войне с Наполеоном – и главнокомандующих их армиями. Из 25 кавалеров 1-й степени только четыре человека стали полными кавалерами ордена Святого Георгия (награждёнными всеми 4-мя степенями): генерал-фельдмаршал Михаил Голенищев-Кутузов-Смоленский, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-де-Толли, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич-Эриванский и генерал-фельдмаршал Иван Дибич-Забалканский. В 1917 году вместе с остальными «признаками» царской России орден Святого Георгия был упразднен советской властью. В 1992 году орден Святого Георгия был восстановлен в Российской Федерации и является высшей военной наградой России.

|

|

6 декабря 1741 г. 282 года назад в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна

06 дек 2023 в 09:14

osankin

|

|---|

|

6 декабря 1741 г. 282 года назад в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна

Гравюра Б. Чорикова «Восшествие на престол Елизаветы Петровны», 19 век, history.sgu.ru, Елизавета Петровна (1709-1762), дочь Петра I и Екатерины I, в будущем российская императрица, росла веселой красавицей и была прекрасно образована. После брака родителей, и принятия в 1721 году Петром I императорского титула, дочери Анна и Елизавета получили титул «цесаревны», который отделял детей императора от других членов дома Романовых. Петр, сын казненного царевича Алексея, назывался великим князем, а племянница Анна Иоанновна царевной. Завещание Екатерины I предусматривало права Елизаветы и её потомства на российский престол после Петра II (сына царевича Алексея) и Анны (старшей дочери Петра I). Но после неожиданной кончины Петра II в 1730 году, Елизавета оказалась законной наследницей престола, поскольку её сестра Анна отреклась за себя и своих потомков от прав на российскую корону. Но, несмотря на завещание, Верховный тайный совет, признав Елизавету незаконнорожденной, отказал ей в правах на престол и «пригласил на царство» Анну Иоанновну, в правление которой Елизавета находилась в опале и была очень далека от политической жизни. Хотя в свете она показывалась достаточно часто и по-прежнему блистала на балах. После смерти Анны Иоанновны в 1740 году трон наследовал её двухмесячный внучатый племянник Иван Антонович, но в результате реальная власть перешла к его матери – Анне Леопольдовне.  Преображенцы провозглашают императрицей Елизавету Петровну (Картина Е.Е. Лансере, начало 20 века, history.sgu.ru, Общественное достояние) Русское дворянство и аристократия были недовольны режимом последних правительниц, а широкие слои русского общества считали, что все беды происходят от захвата власти «иноземцами». Но если Анна Иоанновна была русской, то Анна Леопольдовна со своим супругом принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским являлись в глазах народа «чужими», несправедливо правящими Россией от имени младенца-императора, их презирали. Тем более, большое количество «немцев», занимавших главные посты в государстве, тоже многих не устраивало. Бирона ненавидели все, Миниха и Остермана не любили. В этих обстоятельствах массовые симпатии русского общества оказались на стороне Елизаветы, «русской сердцем и по обычаям», на дочь Петра Великого возлагали большие надежды. Центром движения в её пользу стали казармы гвардейского Преображенского полка. Но немало потрудилась для завоевания симпатий гвардейцев и сама цесаревна. Она часто проводила время в казармах «без этикета и церемоний», одаривала гвардейцев деньгами и крестила их детей. Разговоры о возможном дворцовом перевороте начались ещё в начале 1741 года. Слухи о том, что Елизавета что-то затевает, неоднократно доходили до Анны Леопольдовны, но она не верила. Круг близких сторонников Елизаветы ограничивался в основном «кавалерами» её двора. В подготовке переворота участвовали Разумовские, братья Шуваловы и Воронцов. Руководителями заговора являлись Лесток и сама цесаревна. В ночь на (25 ноября) 6 декабря 1741 года Елизавета Петровна, при поддержке своих сторонников и гвардейских офицеров совершила государственный переворот. В казармах Преображенского полка она обратилась к своим приверженцам: «Други мои! Вы знаете, чья я дочь, ступайте за мною! Как вы служили отцу моему, так и мне послужите верностью вашей!». Не встретив сопротивления, с помощью трёх сотен верных гвардейцев Елизавета заняла Зимний дворец и провозгласила себя новой императрицей. Вызванные полки принесли ей присягу. Солдаты разбудили и арестовали Анну Леопольдовну и её мужа, а младенца-императора Ивана VI забрала сама Елизавета. К семи часам утра переворот завершился, причём без пролития крови. Наутро после переворота была готова форма присяги новой императрице, и был обнародован манифест, в котором говорилось об узурпации власти иностранцами. Елизавета распорядилась арестовать всю Брауншвейгскую фамилию и её приверженцев, но «в остальном с ними обходились без ненужной жестокости». Ещё через 3 дня был издан второй манифест, в котором провозглашалось, что Елизавета Петровна вступила на престол «по законному праву, по близости крови к самодержавным родителям». Право дочери Петра I на российскую корону подкреплялось ссылкой на завещание Екатерины I. Елизавета Петровна Романова короновалась в апреле 1742 года. Иван Антонович был объявлен незаконным государем, не имевшим «никакой уже ко всероссийскому престолу принадлежащей претензии, линии и права», и заключён в Шлиссельбург, а остальное Брауншвейгское семейство отправлено в Холмогоры. Фавориты прежней императрицы Миних, Левенвольде и Остерман были приговорены к смертной казни, позднее замененной ссылкой в Сибирь – чтобы показать Европе терпимость новой самодержицы. Своих же приверженцев Елизавета щедро наградила. Рота Преображенского полка была наименована лейб-компанией. Все рядовые были пожалованы в дворяне и наделены имениями, другие участники переворота также получили высокие чины и подарки. Стоит отметить, что подобные государственные перевороты были и до, и после Елизаветы Петровны, но есть ряд особенностей, присущих этому событию: с одной стороны, патриотические лозунги в гвардии, с другой – особая роль самой Елизаветы, которая не только приняла участие в перевороте, но и лично возглавила его, а затем сумела удержаться на престоле в течение 20 лет, являясь продолжательницей петровских традиций и преобразований. В целом, внутренняя и внешняя политика Елизаветы отличались стабильностью и нацеленностью на рост авторитета и мощи государственной власти. Императрица Елизавета была последней правительницей России, являвшейся Романовой «по крови». Официальным наследником престола она назначила своего племянника (сына сестры Анны) – будущего Петра III и женила его на принцессе – будущей Екатерине II. В его официальный титул были включены слова «Внук Петра Великого». Отредактировано: Senya - 06 дек 2023 в 12:12

|

|

5 декабря 1803 года родился Федор Тютчев

05 дек 2023 в 09:08

osankin

|

|---|

|

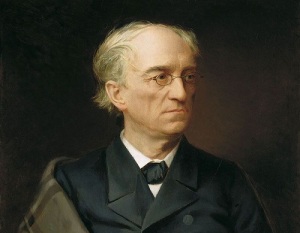

Федор Тютчев русский поэт, дипломат, консервативный публицист

5 декабря 1803 года (220 лет назад) — 27 июля 1873 года (150 лет назад)  Поэтический талант Федора Тютчева очень долгое время не был по достоинству оценен. Тютчев не считал поэзию своим основным родом деятельности, и вообще был очень рассеян. Он мог записать стихотворение на обрывке салфетки и оставить на столе, мог даже, не записывая, рассказать кому-нибудь и тут же забыть. Первая книга стихов Тютчева вышла в печати только в 1854 году, когда писателю был уже 51 год. И даже это издание не состоялось бы, если бы Тургенев Тютчева не уговорил издать свои стихи. Фёдор Иванович Тютчев родился (23 ноября) 5 декабря 1803 года в Орловской губернии, в семье старинного дворянского рода. Получив достойное домашнее образование, поступил на отделение словесности в Московский университет, который с успехом окончил в 1821 году. Большую часть жизнь Тютчев провел в Мюнхене, там же женился на Баварской аристократке, графине Ботмер. Их дом посещали многие знаменитые немецкие поэты и философы того времени. Тютчев был близко знаком с Гейне и Шеллингом. Стихи первого он лично переводил на русский, со вторым вел яростные философские споры. Жизнь в Германии во многом повлияла на творчество самого Тютчева. Его философская лирика по духу гораздо ближе к образцам немецкой поэзии, нежели русской. Интересна и личная судьба Тютчева. Официально он был женат два раза и оба раза его женами становились немецкие аристократки, ни слова не понимавшие по-русски. Со второй своей возлюбленной, Эрнестиной Дёрнберг, Тютчев сошелся, ещё будучи женатым на Элеоноре Ботмер, своей первой жене. Супруга вскоре умерла – измена мужа и крушение корабля, на котором она плыла с детьми в Турин, сильно подкосили её здоровье. Тютчев всю ночь провел у гроба Элеоноры и к утру стал совсем седым. Тем не менее, уже на следующий год он женится на Эрнестине. Несмотря на это, в жизни Тютчева был еще один яркий роман – любовь к Елене Александровне Денисьевой. Девушка была ровесницей его дочери и училась вместе с ней в Смольном институте. «Тайный брак» Денисьевой и Тютчева был заключен в июле 1850 года. После того, как их отношения стали известны в свете, от Денисьевой отрекся отец, она была вынуждена покинуть институт и жить на съемной квартире, но её это, кажется, не слишком интересовало. Она бросилась в омут чувств с головой и всю себя посвятила Тютчеву. В мае 1851 года у Денисьевой родилась девочка, которую в честь матери назвали Еленой. По настоянию матери девочку записали на фамилию отца. Пик увлечения у Тютчева вскоре прошел, и уже в 1851 году он написал стихотворение-«итог»: О, как убийственно мы любим, Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей! Давно ль, гордясь своей победой, Ты говорил: она моя... Год не прошел – спроси и сведай, Что уцелело от нея? Куда ланит девались розы, Улыбка уст и блеск очей? Все опалили, выжгли слезы Горючей влагою своей. Ты помнишь ли, при вашей встрече, При первой встрече роковой, Ее волшебный взор и речи, И смех младенчески-живой? И что ж теперь? И где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, Был мимолетным гостем он! Судьбы ужасным приговором Твоя любовь для ней была, И незаслуженным позором На жизнь ее она легла! Жизнь отреченья, жизнь страданья! В ее душевной глубине Ей оставались вспоминанья... Но изменили и оне. И на земле ей дико стало, Очарование ушло... Толпа, нахлынув, в грязь втоптала То, что в душе ее цвело. И что ж от долгого мученья, Как пепл, сберечь ей удалось? Боль, злую боль ожесточенья, Боль без отрады и без слез! О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей Мы то всего вернее губим, Что сердцу нашему милей! Последние годы жизни были для Елены Александровны тяжелыми. Силы иссякали, давала о себе знать чахотка. В августе 1864 года Леля скончалась на руках у Федора Ивановича. А Тютчев пережил ее на 9 лет и скончался (15) 27 июля 1873 года в Царском Селе. Гроб с телом поэта был перевезен из Царского Села в Петербург и похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря. 5 декабря 1803 года родился Федор Тютчев  Его обществом дорожили члены Императорской фамилии и великосветские львицы, восторженные барышни и недоверчивые студенты, седые сановники и маленькие дети. Притягательная сила, исходившая от этого человека, не знала преград. Его гениальная одаренность никем не подвергалась сомнению, но она реализовалась лишь в очень слабой степени: незадачливый дипломат, так и не сумевший получить сколько-нибудь заметный пост, не говоря уже о месте посла при дворе великих держав; поэт, при жизни издавший всего два небольших стихотворных сборника, да и то сделавший это вопреки собственной воле. Прошло полтора века после смерти поэта, а тютчевский гений, не претерпев даже малейшей девальвации, успешно преодолел пространство и время. Мы вступили в зону турбулентности, когда ход Истории в ее незавершенности касается каждого из нас. И в этот момент к нам на помощь приходит Тютчев. Открываем его томик - и читаем:

Вчитываясь в прозу и стихи Тютчева, мы получаем как неожиданные и меткие формулировки вызовов времени, так и ответы на самые злободневные вопросы, которые еще вчера не стояли на повестке дня и перед которыми пасуют современные аналитики. А это значит, что тайный советник и камергер Тютчев остается нашим современником.

Стихи написаны на излете 1855 года - и не утратили актуальности в конце 2022-го! Человек, десятилетиями живший в Западной Европе и всегда находившийся в курсе всех наиболее существенных новостей ее политической и интеллектуальной жизни, он раньше других ухитрился распознать лицемерие Запада и присущее ему наличие двойных стандартов. В 1845 году в докладной записке, адресованной Николаю I, Тютчев сказал, что Запад смотрит на Россию "сквозь призму ненависти, помноженной на невежество". В то время как заграница была закрыта для большинства россиян, исколесивший всю Европу Тютчев-дипломат охотно пользовался комфортом и различными материальными благами, которые несла с собой европейская цивилизация. Находившийся на ее пике Тютчев не мыслил свою жизнь без каждодневного чтения европейских газет и журналов, но раньше других современников осознал необходимость ведения наступательной информационной войны, направленной против Запада. "До сего дня, признаем это, в тех редких случаях, когда мы поднимали голос, дабы отразить его (Запада. - С.Э.) нападения, мы за крайне редкими исключениями избирали тон, весьма мало нам подобающий. Мы слишком походили на школяров, пытающихся неуклюжими восхвалениями умилостивить прогневавшегося наставника. ...Если Запад враждебен к нам, если он глядит на нас недобро, причина заключается в том, что, признавая и даже преувеличивая, быть может, нашу материальную силу, он чаще всего, как ни абсурдно это звучит, сомневается в том, что могущество наше одушевлено собственной нравственной жизнью, собственной жизнью исторической. Между тем человек, в особенности же человек нашего времени, так создан, что он смиряется с физической мощью лишь тогда, когда различает за нею могущество нравственное... И при этом находятся люди, которые всерьез задаются вопросом, где патенты этой Империи на благородство, каково ее законное место в мире!.. Неужели нынешнее поколение так заплуталось в тени горы, что не умеет различить ее вершину?" ... Три факта о Тютчеве, которые вас наверняка удивят и заставят посмотреть на его поэзию другими глазами Отредактировано: osankin - 05 дек 2023 в 10:10

|

|

5 декабря 1714 г. 309 лет назад Петр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины

05 дек 2023 в 08:17

osankin

|

|---|

|

5 декабря 1714 г. 309 лет назад Петр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины

Орден Святой великомученицы Екатерины (24 ноября) 5 декабря 1714 года царь Пётр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины (или орден Освобождения). Награда была учреждена в день памяти Святой, который по старому стилю праздновался 24 ноября, а по правилам Русской Православной церкви празднуется в настоящее время 7 декабря по новому стилю. По другим данным, орден был учреждён в 1713 года, а его первое вручение состоялось как раз (24 ноября) 5 декабря 1714 года, когда Екатерина Алексеевна получила знак из рук государя. Она стала единственной при жизни Петра обладательницей этого ордена, удостоенной его в честь своего достойного поведения во время неудачного для Петра Прутского похода 1711 года. Турки окружили русскую армию под Яссами, ей грозило полное фиаско и позорное пленение. В трудную минуту Екатерина оказала мужу моральную поддержку и, пожертвовав своими драгоценностями, помогла откупиться от неприятеля. В результате дело закончилось перемирием. Уже Екатерина Алексеевна, вступив на престол, пожаловала знаками ордена своих дочерей – Анну и Елизавету. Всего во время её царствования было выдано 8 наград. Орден стал высшей наградой для дам, а также для поощрения заслуг их мужей. Фактически он стал вторым по старшинству орденом после императорского ордена Святого апостола Андрея Первозванного. В 1797 году Павел I законодательно закрепил обычай, по которому каждая родившаяся великая княжна получала орден Святой Екатерины, за счет этого количество награждений резко возросло. В статуте не были указаны заслуги, за которые следует награждать. Основанием для награждений традиционно служило просветительство. Награжденным так же вменялось в обязанности дела благотворительности, в том числе выкуп на свои деньги попавшего в варварский плен христианина, попечение об Училище для воспитания благородных девиц. Орден Святой Екатерины существовал в системе наград Российской империи более двух веков, он был упразднен декретом ВЦИК и СНК после Октябрьской революции 1917 года. В современной России орден Святой великомученицы Екатерины был восстановлен как государственная награда. Он был учреждён Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 мая 2012 года № 573 «Об учреждении ордена Святой великомученицы Екатерины и знака отличия „За благодеяние“». Им награждаются «известные своей высокой духовно-нравственной позицией и милосердием граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение культурного наследия».

|

|

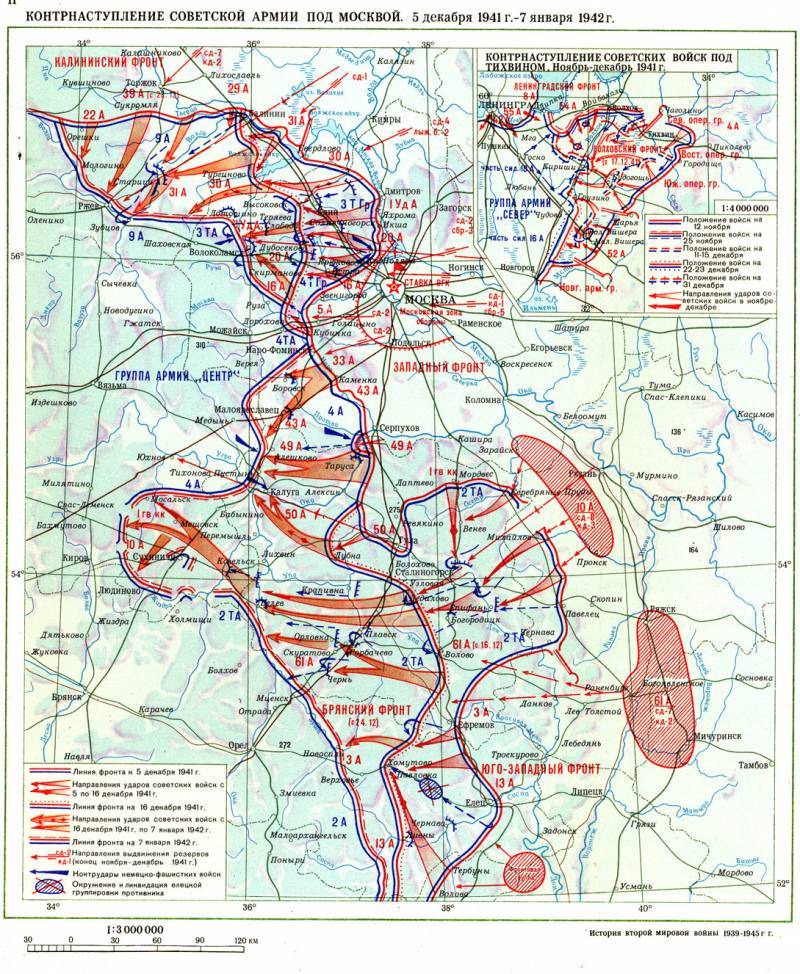

5 декабря

05 дек 2023 в 07:50

Danilov71

|

|---|

|

Этот день знаменит двумя событиями как в истории СССР, так и в истории правления И.В.Сталина.

Ну и, само собой,

|

|

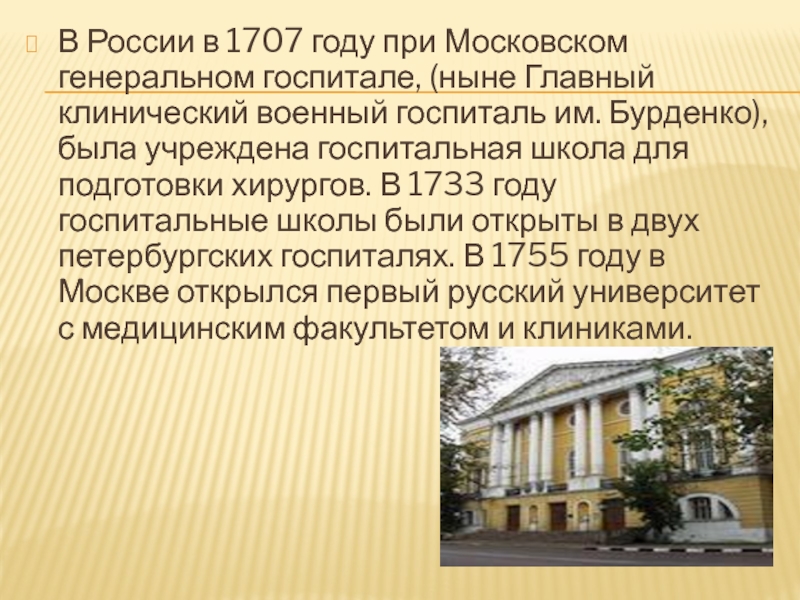

4 декабря 1707 года в Москве открылось первое в России государственное лечебное учреждение – Главный военный клинический госпиталь

04 дек 2023 в 07:57

osankin

|

|---|

|

Военная гошпиталь. Как возникло первое лечебное госучреждение России

«Построить за Яузою-рекою против Немецкой слободы в пристойном месте гошпиталь для лечения болящих людей... А у того лечения быть доктору Николаю Бидлоо да двум лекарям, Андрею Репкину да другому — кто прислан будет, да из иноземцев и из русских, изо всяких чинов людей набрать для аптекарской науки 50 человек». «Выпись в Монастырском приказе в доклад боярину И. А. Мусину-Пушкину». Мысль устроить большой госпиталь, чтобы «больных лечить и врачев учить», возникала ещё в период царствования Фёдора Алексеевича (1676–1682), но осуществить его повеление тогда не удалось. Возглавил «военную гошпиталь» в Немецкой слободе на берегу Яузы Николай Бидлоо, сын амстердамского врача, выпускник Лейденского университета. Бидлоо был приглашён на службу в 1702 году, он сопровождал Петра в военных походах в должности лейб-медика. Вначале это было одно каменное строение с домовой церковью Воскресения Христова и три десятка деревянных «светлиц», в которых располагались анатомический театр, аптека, покои для студентов, ученическая, палата алхимика и помещения для болящих. Рядом был ботанический сад, в нём выращивались лекарственные растения. Одновременно открылась и первая Госпитальная школа для подготовки врачей из «природных россиян». Причём уровень обучения не уступал программам западноевропейских университетов. Был написан первый учебник — «Наставление для изучающих хирургию в анатомическом театре», Николай Бидлоо, 1710 год. Но главное — практическая подготовка: обучение врачей происходило у постели больного. Госпиталь дал первых отечественных лекарей: в 1712 г. Степан Блаженов, Иван Беляев и Егор Жуков получили первые государственные дипломы о медицинском образовании. В 1786 г. Госпитальная школа была преобразована в медико-хирургическое училище, а затем в медико-хирургическую академию. Отсюда вышли выдающиеся деятели отечественной медицины, заложившие основы российской медицинской науки и практики. До 1763 г. госпиталь был единственным лечебным учреждением Москвы. Во время Семилетней войны (1756–1763 гг.) в госпиталь поступали тяжелораненые, нуждавшиеся в длительном лечении. Он увеличился до 1 тысячи коек. Был построен двухэтажный каменный корпус (архитектор — Дмитрий Ухтомский), старейшее из зданий госпитального ансамбля. В 1797 г. «второй строитель Московского госпиталя» император Павел утверждает планы новых каменных корпусов и отдаёт приказ о начале строительства. Главный корпус, почти полностью сохранившийся до наших дней, был возведён в 1797–1802 гг. Архитектор Иван Васильевич Еготов, любимый ученик Казакова, автор хорошо знакомых москвичам павильонов «Миловида» и «Нерастанкино» в Царицыне. ... Уникальные операции, которые проводились в госпитале имени Бурденко 4 декабря 1707 года в Москве открылось первое государственное лечебное учреждение - ныне Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н Бурденко. За весь период истории в Госпитале лечились более 4 миллионов раненых и больных. Это главная операционная Минобороны РФ, и здесь впервые было проведено множество уникальных операций и процедур Отредактировано: osankin - 04 дек 2023 в 07:59

|

|

3 декабря 1875 г. 148 лет назад состоялась московская премьера Первого фортепианного концерта Петра Чайковского

04 дек 2023 в 00:01

osankin

|

|---|

|

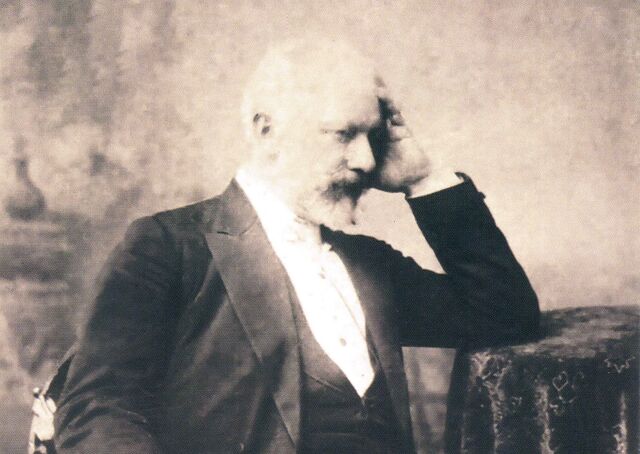

3 декабря 1875 г. 148 лет назад состоялась московская премьера Первого фортепианного концерта Петра Чайковского

Петр Ильич Чайковский (Фото: Альфред Федецкий, 1893, Публичная библиотека Бергена, Норвегия, bergenbibliotek.no, ) Концерт для фортепиано с оркестром № 1 си-бемоль минор был написан Петром Чайковским в 1874―1875 годах. Это произведение по сей день остается одним из самых популярных фортепианных концертов в мировой музыкальной литературе. Первоначально композитор посвятил его композитору и пианисту Николаю Рубинштейну, который должен был стать его первым исполнителем. Чайковский представил ему законченный, но ещё не оркестрованный концерт. Однако музыкант отозвался о сочинении весьма недоброжелательно, сказав, что оно довольно сложно для исполнения и «никуда не годится». Уязвлённый Чайковский отказался что-либо в нём менять и, по совету пианиста Карла Клиндворта, отправил рукопись немецкому дирижеру, пианисту и композитору Гансу фон Бюлову, который с радостью согласился его исполнить. 25 октября 1875 года в Бостоне состоялась успешная премьера концерта в исполнении Бюлова с оркестром под управлением Бенджамина Ланга. Через несколько дней концерт был впервые исполнен в Петербурге. Его московская премьера состоялась 3 декабря 1875 года в Колонном зале Благородного собрания. Концерт сыграл блестящий пианист Сергей Танеев, а оркестром дирижировал Николай Рубинштейн, который пересмотрел своё отношение к этому сочинению и в дальнейшем неоднократно сам с большим успехом исполнял его как пианист. Ещё при жизни Чайковского его Первый концерт обрел колоссальную популярность. Он неоднократно звучал во время его гастролей по США в 1891 году, исполнялся на открытии Карнеги-холла в Нью-Йорке, а также на последнем в его жизни концерте 16 октября 1893 года. В 20 веке Первый концерт вошёл в репертуар ведущих мировых пианистов. Его исполняли и записывали Артур Рубинштейн, Владимир Горовиц, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Лев Оборин, Владимир Ашкенази. С 1958 это сочинение входит в обязательную программу финального тура Международных конкурсов имени Чайковского.

|

|

3 декабря 1865 г. 158 лет назад основана Петровская земледельческая и лесная академия (сегодня – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева)

03 дек 2023 в 23:57

osankin

|

|---|

|

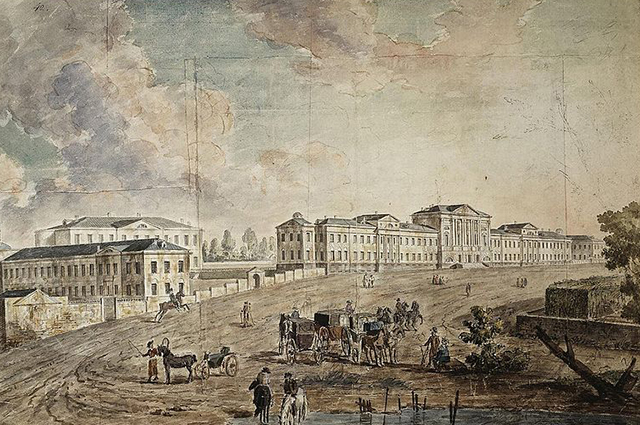

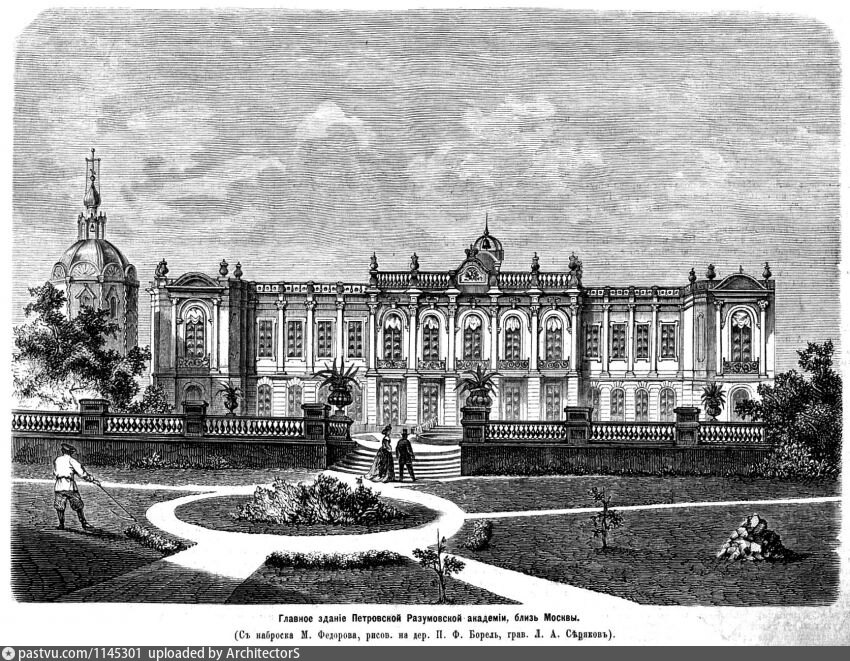

3 декабря 1865 г. 158 лет назад основана Петровская земледельческая и лесная академия (сегодня – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева)

Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева – Российский государственный аграрный университет (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева), или «Тимирязевка» – всемирно известное и старейшее высшее аграрное учебное заведение России. Это вуз и один из крупнейших научно-исследовательских центров в области сельского хозяйства. Датой основания этого учебного заведения считается 3 декабря 1865 года, когда вышло распоряжение российского правительства об открытии Петровской земледельческой и лесной академии, для размещения которой было приобретено имение Петровско-Разумовское под Москвой. Инициатором основания Академии явилось Московское общество сельского хозяйства, а учреждение подобного, нового для России, учебного заведения явилось ответом на вызов времени. Страна остро нуждалась в образованных специалистах, способных организовать ведение всего сельского хозяйства на научной основе. Впервые идеи об устройстве высшего сельскохозяйственного заведения появились в конце 1850-х годов, ввиду ожидавшегося освобождения крестьян от крепостной зависимости. Предполагалось, что с коренным изменением положения крестьян и их быта, должны измениться и условия сельского хозяйства. Поэтому на академию и возлагалась задача подготовки необходимых специалистов. В октябре 1865 года был учрежден Устав Петровской земледельческой и лесной академии, в разработке которого принимали участие будущий директор академии доктор ботаники Н.И. Железнов и профессор химии П.А. Ильенков. Согласно Уставу, академия имела целью – «распространение сведений по сельскому хозяйству и лесоводству», и обучение в ней планировалось сделать доступным для всех сословий. В первые годы своего существования академия имела всего два отделения – сельскохозяйственное и лесное, на которых обучались около 400 слушателей. Выпускникам выдавались дипломы на степень кандидата и магистра сельского хозяйства и лесоводства. В начале 1870-х годов при академии был заложен дендрологический сад, в котором была представлена половина всех известных видов хвойных пород, было организовано рыборазводное и шелководное заведения, пасека, метеорологическая обсерватория, построен первый в России вегетационный домик – «опытная станция физиологического типа». Официальное название академии со временем менялось, так в 1890 году она была переименована в Петровскую сельскохозяйственную академию, в 1894 году – в Московский сельскохозяйственный институт, в 1923 году – в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию (ТСХА). Современное название академия носит с 1997 года. За полуторавековую историю этого университета здесь сформировались передовые российские научные школы и прогрессивные научные направления, ученые и педагоги которых составили славу отечественной сельскохозяйственной науки и высшего аграрного образования. Сегодня МСХА имени К.А. Тимирязева – ведущий учебный, научный, методический и консультационный центр системы аграрного образования России, осуществляющий инновационную деятельность в целях содействия: эффективному производству высококачественной, конкурентоспособной продукции агропромышленного комплекса; созданию благоприятной среды обитания населения; устойчивому развитию сельских территорий. «Тимирязевка» – это единый учебно-научно-производственный комплекс, объединяющий факультеты, кафедры, аспирантуру и докторантуру, научную библиотеку, экспериментальные базы, сады и опытные станции в разных климатических зонах России, 10 музеев, различные центры, комплексы, отделы, лаборатории, питомники, студии и т.д. Также на базе подразделений академии создан ряд отраслевых вузов. Здесь обучается более 15 000 студентов. Только за последние тридцать лет «Тимирязевка» подготовила более 35 тысяч агрономов, экономистов, почвоведов, агрохимиков, плодоовощеводов, зооинженеров и более 7000 преподавателей для средних сельскохозяйственных учебных заведений. Здесь прошли обучение тысячи иностранных граждан из стран Европы, Африки, Азии и Америки. Академия награждена орденом Ленина (1940) и орденом Трудового Красного Знамени (1965). Главное здание «Тимирязевки», построенное в 1861-64 годах по проекту Н.Л. Бенуа, является памятником архитектуры и охраняется государством. Отредактировано: osankin - 04 дек 2023 в 00:04

|

|

2 декабря 1841 г. 182 года назад в Петербурге после реставрации торжественно открыт Аничков мост

03 дек 2023 в 00:40

osankin

|

|---|

|

2 декабря 1841 г. 182 года назад в Петербурге после реставрации торжественно открыт Аничков мост

Аничков мост в Санкт-Петербурге Трехпролетный Аничков мост — один из самых известных мостов Санкт-Петербурга — был построен в 1715 году, на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. Свое название он получил от примыкающей к нему слободы, построенной полковником М.С. Аничковым. Сначала мост был деревянным. Однако в 1726 году его перестроили в подъемный, и он долгое время служил караульным местом, где проверяли паспорта у лиц, въезжающих в столицу. Первая крупная реставрация моста была проведена в 1741 году по случаю визита персидского посла ко двору Елизаветы Петровны. Во время царствования Николая I были проведены очередные реставрационные работы. Мост был украшен четырьмя аллегорическими скульптурами работы Петра Клодта, в которых запечатлена победа человека над дикой силой. Первая скульптура изображает вздыбленного дикого коня, который повергает наземь юношу. Вторая — юношу стоящего на колене и сдерживающего коня. Третья — стоящего юношу и сдерживающего уздой все еще разгоряченного коня. В четвертой изображен триумф человека, покорившего дикую стихию. Скульптурные композиции были вылеплены из гипса и окрашены под бронзу. (20 ноября) 2 декабря 1841 года Аничков мост был торжественно открыт. Три пролета моста были перекрыты каменными арками, а узор литой чугунной решетки с изображениями русалок и морских коньков скопирован с решетки Дворцового моста в Берлине, построенного известным архитектором Шинкелем в 1820-х годах. В последующие годы мост еще не раз реконструировался и реставрировался. В 2001 году включён в список объектов культурного наследия России федерального значения, находится под охраной государства. Мистика коней Клодта

|

|

2 декабря 1805 г. 218 лет назад произошло Аустерлицкое сражение

03 дек 2023 в 00:28

osankin

|

|---|

|

2 декабря 1805 г. 218 лет назад произошло Аустерлицкое сражение

Картина Франсуа Жерара «Наполеон I в битве при Аустерлице», 1810, Версальский дворец, Франция Накануне Аустерлицкого сражения русско-австрийская армия под командованием генерала Михаила Кутузова насчитывала 86 тысяч человек и занимала сильные позиции в районе Ольмюца в ожидании подхода подкреплений. Кутузов изначально был противником сражения. После успешного завершения Ульмско-Ольмюцкого марш-маневра российский командующий предлагал отходить дальше, чтобы заманивать французов на восток и еще больше растянуть их коммуникации, выигрывая по ходу дела от прибытия к союзникам новых подкреплений. Однако российский император Александр I и его близкое окружение мечтали о немедленной боевой славе. Царь принял план австрийского генерала Вейротера, который хотел побыстрей освободить Вену от французов, и настоял на переходе в решительное наступление. Кутузовский проект был отвергнут, и союзное войско двинулось навстречу армии Наполеона. 15) 27 ноября 1805 года русско-австрийские войска вышли на марш из Ольмюца к Аустерлицу (ныне город Славков в Чехии) и через несколько дней заняли на виду у противника исходное положение. (20 ноября) 2 декабря 1805 года началась битва под Аустерлицем. Наполеон, прикрывшись частью сил на правом фланге, нанес удар главными силами на Праценские высоты. Стремительной атакой французы овладели высотами и рассекли русско-австрийский фронт надвое. Правый фланг русско-австрийских войск оказался прижатым к замерзшим озерам. Когда, отступая, несколько тысяч солдат оказались на льду, французы начали бить по ним картечью. Союзники потерпели сокрушительное поражение. Они потеряли 27 тысяч человек (треть своей армии). В бою был ранен Кутузов. Потери французов составили всего 12 000 человек. Уже (14) 26 декабря 1805 года в Пресбурге был подписан мир между Австрией и Францией. По договору Венеция, Истрия, Далмация отходили к наполеоновскому Итальянскому королевству, Тироль — к союзнику Наполеона Баварии.

|

|

1 декабря 1879 г. 144 года назад совершено неудачное покушение на императора Александра II

01 дек 2023 в 14:28

osankin

|

|---|

|

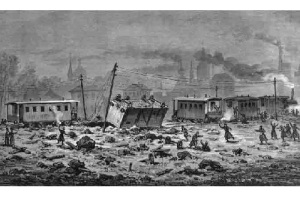

1 декабря 1879 г. 144 года назад совершено неудачное покушение на императора Александра II

Взрыв императорского поезда под Москвой (Рисунок А. Бальдингера с наброска С.И. Грикова, 19 век, historydoc.edu.ru) В 1879 году из-за непримиримых разногласий произошел раскол в народнической партии «Земля и Воля», участники которой ставили перед собой задачу подготовить крестьянскую революцию в России. В результате возникли две новые организации: «Чёрный Передел», которая осталась верна чисто народническим тенденциям (хождение в народ, вера в значение русской общины, в которой видели исходную точку социалистического развития), и «Народная воля», в которую вошли наиболее радикальные народники А.Желябов, С.Перовская, В.Фигнер, Н.Морозов, С.Халтурин, Н.Кибальчич, Г.Лопатин. Одним из основных методов политической борьбы «Народной воли» стал террор. (19 ноября) 1 декабря 1879 года в 11-м часу вечера на третьей версте Московско-Курской железной дороги боевая группа народовольцев во главе с Софьей Перовской подорвала заранее заложенную в подкоп динамитную мину. Пострадал поезд, в котором, как предполагали революционеры, следовал в Петербург император Александр II: два паровоза и один багажный вагон оторвались, второй багажный – перевернулся, восемь остальных вагонов сошли с рельсов с более или менее значительными повреждениями. К счастью, никого из пассажиров не ранило. Террористы просчитались. Они пытались уничтожить второй из официальных царских поездов, следовавших один за другим с получасовым интервалом. Царь ехал в первом, а в том, который был взорван, находилась только прислуга. После провала этого покушения народовольцы приступили к разработке плана нового покушения...

|

|

1 декабря 1825, 198 лет, назад скончался российкий император Александр Первый

01 дек 2023 в 14:25

osankin

|

|---|

|

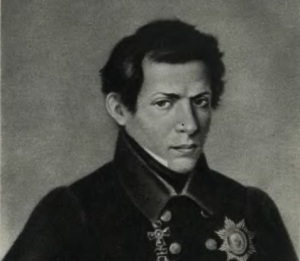

Александр I Романов российский император (1801-1825)

23 декабря 1777 года (246 лет назад) - 1 декабря 1825 года (198 лет назад)  Александр I (Портрет кисти Джорджа Доу, 1826, Музей-заповедник «Петергоф», vsdn.ru, Александр I Павлович Романов родился (12) 23 декабря 1777 года в Санкт-Петербурге. Старший сын императора Павла I, он воспитывался под попечительством Н.И. Салтыкова. В детстве мальчик находился под большим влиянием своей бабки – императрицы Екатерины II. В 1793 году Александр женился на дочери маркграфа Баденского Луизе Марии Августе, принявшей имя Елизаветы Алексеевны. На престол он вступил в результате дворцового переворота, когда был убит Павел I, в 1801 году. По мнению историков, Александр I отличался двуличностью, нерешительностью, подозрительностью и болезненным самолюбием; вместе с тем, обладая хорошим умом и образованием, он был незаурядным дипломатом. В первой половине своего царствования Александр I провел ряд умеренно-либеральных реформ: издал указ о «вольных хлебопашцах», дал право землевладения купцам, мещанам и казенным поселянам, упразднил Тайную экспедицию, отменил пытки, разрешил ввоз иностранных книг и деятельность частных типографий и т.д. Большая часть реформ была разработана Негласным комитетом, который в 1810 году был преобразован в Государственный совет. Целью их являлось сохранение самодержавия и предотвращение революционных волнений. Одним из главных достижений Александра как реформатора было создание в 1802 году Кабинета министров и восьми министерств, которые способствовали централизации управления государством, давали возможность установить не коллегиальную, а персональную ответственность высокопоставленных чинов за их обязанности. Многое было сделано и для развития просвещения в России. В 1803 году принято новое положение об устройстве учебных заведений. По указу царя был учрежден ряд университетов – Харьковский, Казанский и др. Были открыты три лицея, один из которых – Царскосельский – находился под покровительством самого императора. Во внешней политике Александр I вначале лавировал между Англией и Францией, заключив одновременно мирные договоры с обеими державами (1801). Позднее он участвовал в двух антинаполеоновских коалициях. В 1812 году Наполеон вторгся в Россию, но был разгромлен в ходе Отечественной войны. Объединенные силы новой коалиции одержали победу. Александр во главе русских войск вместе с союзниками весной 1814 года вступил в Париж. В царствование Александра I к России были присоединены Восточная Грузия, Финляндия, Бессарабия, Азербайджан, бывшее Великое герцогство Варшавское. Успешно завершившиеся войны с Турцией и Швецией укрепили международное положение России. Также Александр был одним из руководителей Венского конгресса 1814-1815 годов. Стремясь основать новую европейскую общность на базе религиозно-политических принципов, участвовал в создании «Священного союза» и был неизменным участником всех его конгрессов. Согласно официальным данным, Александр I Павлович Романов скоропостижно умер (19 ноября) 1 декабря 1825 года в Таганроге. Существовала легенда, что Александр распространил ложное сообщение о своей смерти, а на самом деле жил в Сибири отшельником под именем Федора Кузьмича. Отредактировано: osankin - 01 дек 2023 в 14:26

|

|

1 декабря 1792 года родился Николай Лобачевский

01 дек 2023 в 14:13

osankin

|

|---|

Николай Лобачевский (Портрет работы Льва Крюкова, 1839, Музей Льва Толстого, Москва) 1 декабря 1792 года (231 год назад) — 24 февраля 1856 года (167 лет назад) Николай Иванович Лобачевский родился (20 ноября) 1 декабря 1792 года в Нижнем Новгороде, в семье мелкого чиновника. Почти всю жизнь Лобачевский провёл в Казани. Там он учился в гимназии, затем в Казанском университете. Рано обнаружил выдающиеся способности и по окончании университета был оставлен при нем. В 1822 году стал ординарным профессором, а еще через пять лет Лобачевского избрали ректором Казанского университета, и за 19 лет руководства он добился подлинного его расцвета. Лобачевский искал пути строгого построения начал геометрии. Сохранились записи его лекций, где им делалась попытка доказать постулат параллельности Евклида, но в рукописи учебника «Геометрия» он уже отказался от этой попытки. Наконец, преодолев тысячелетние традиции представлений о геометрии, он приходит к созданию новой геометрии. В 1826 году он представил работу «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных», в котором были изложены начала открытой им «воображаемой геометрии», как он называл свою систему. Сочинение было включено Лобачевским в его труд «О началах геометрии», явившийся первой в мировой литературе публикацией по неевклидовой геометрии. Разработанная Лобачевским система существенно отличается от евклидовой геометрии. В соответствии со своим материалистическим подходом к изучению природы, Лобачевский полагал, что только научный опыт может выявить, какая из геометрий работает в физическом пространстве. Используя новейшие астрономические данные того времени, он обосновал практическую пригодность евклидовой геометрии и показал, как можно применять неевклидову геометрию в других разделах математики, а именно в математическом анализе при вычислении определённых интегралов. Высоко оценил исследования Лобачевского Гаусс, что связано с тем, что занимавшийся теорией параллельности линий еще с 90-х годов 18 века, он пришел к тем же выводам, что и Лобачевский. Свои взгляды по этому вопросу Гаусс не публиковал, они сохранились только в его черновых записках и в немногих письмам к друзьям. Любопытно, что независимо от Лобачевского и Гаусса к открытию неевклидовой геометрии пришел венгерский математик Янош Бойяи, однако Гаусс, которому Бойяи послал краткое изложение его открытия, никак не способствовал признанию его открытия. В 1855 году Лобачевский издал в Казани на русском и французском языках свою последнюю работу — «Пангеометрию». Он написал ее за год до смерти, диктуя её текст. Николай Иванович Лобачевский умер непризнанным (12) 24 февраля 1856 года в Казани. Широкое признание пришло к 100-летнему юбилею Лобачевского – была учреждена международная премия, в Казани поставлен памятник.

|

|

30 ноября 1993 г. 30 лет назад двуглавый орел вновь утвержден гербом России

30 ноя 2023 в 10:56

osankin

|

|---|

|

30 ноября 1993 г. 30 лет назад двуглавый орел вновь утвержден гербом России

Герб России Двуглавый орёл как герб Московского государства впервые появился на печати Ивана III в 1497 году, на это повлияла его женитьба на византийской принцессе Зое (Софье) Палеолог. На одной половине герба изображался орёл, на другой – всадник, попирающий дракона – это был результат объединения гербов двух стран. В дальнейшем в герб вносились изменения. При Иване IV Грозном на груди орла появилось изображение Георгия Победоносца – символа московских князей. При царе Михаиле Фёдоровиче над главами орла появились 3 короны. После учреждения Петром I Ордена Андрея Первозванного в герб была включена цепь со знаком ордена, а при Павле I – ещё и изображение Мальтийского креста. Масштабную реформу произвёл Александр I в 1825 году – государственному орлу была придана не геральдическая, а совершенно произвольная форма. Орёл имел широко распущенные крылья и держал перевитые лентами громовые стрелы и факел в правой лапе, а лавровый венец – в левой. Исчезла Андреевская цепь, а на груди орла появился щит с Московским гербом. Император Николай I в 1830 году вернулся к традиционной эмблеме, но дополнил её гербами царств, входящих в состав Российской империи. Новая реформа прошла в царствование Александра II. Рисунок герба приводился в соответствие с международными правилами геральдики. В 1882 году учреждается строгая иерархия герба – Большой, Средний и Малый государственные гербы Российской Империи. С этого времени и до февраля 1917 года изображение становится незыблемым. Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» (1917) российские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены. В советское время существовали свои государственные символы страны. В 1990 году Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. После всестороннего обсуждения комиссия, созданная для решения этого вопроса, предложила в качестве государственных символов бело-сине-красный флаг и герб – золотого двуглавого орла на красном поле. Указом президента РФ Бориса Ельцина «О Государственном гербе Российской Федерации» от 30 ноября 1993 года двуглавый орёл был утвержден гербом России. Согласно Федеральному конституционному закону «О Государственном гербе Российской Федерации», герб России представляет собой: «...четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём черного опрокинутого навзничь и попранного конём дракона». Золотой двуглавый орёл на красном поле ведёт свою историю с давних времён. Это один из древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. Восстановление двуглавого орла, как Государственного герба России, олицетворяет неразрывность и преемственность российской истории.

|

|

30 ноября 1853 г. 170 лет назад русский флот одержал блестящую победу над турецким флотом у мыса Синоп

30 ноя 2023 в 10:54

osankin

|

|---|

|

30 ноября 1853 г. 170 лет назад русский флот одержал блестящую победу над турецким флотом у мыса Синоп

Синопское сражение вошло в историю как последняя крупная битва парусных флотов времен Крымской войны 1853–1856 годов. В начале ноября 1853 года вице-адмирал Павел Нахимов, командовавший русским флотом, узнал, что турецкая эскадра во главе с Османом-паши, направившись к берегам Кавказа, вышла из Босфора и укрылась от шторма в Синопской бухте. В распоряжении Нахимова было три 84-пушечных линейных корабля, у Осман-паши – 16 кораблей с 510 орудиями под защитой береговых батарей. Нахимов решил заблокировать неприятеля в бухте, а с прибытием подкрепления из Севастополя уничтожить его. (18) 30 ноября 1853 года, наконец, подошло подкрепление. Теперь его эскадра состояла из шести линейных кораблей и двух фрегатов. Подойдя на расстояние 300-350 метров от турецких кораблей и бросив якоря, они открыли сокрушительный огонь по противнику. Стрельба русских кораблей отличалась высокой точностью и большим темпом. Сражение длилось четыре с половиной часа. В его ходе были уничтожены практически все турецкие корабли и береговые батареи. Только одному пароходу, которым командовал английский офицер Слейд, советник турецкого флота, удалось спастись. Эскадра Нахимова не потеряла ни одного судна, потери в личном составе составили 37 убитых и 233 раненых, тогда как турки потеряли свыше 3000 человек, а командующий турецкой эскадрой адмирал Осман-паша был взят в плен. За победу при Синопе император Николай I наградил Павла Нахимова орденом Святого Георгия 2-й степени, написав в именном рескрипте: «Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новою победою, которая навсегда останется памятной в морской истории». В современной России победа русского флота у мыса Синоп празднуется как День воинской славы России. Пиррова победа. Почему триумф в Синопе обернулся для России катастрофой Синопская битва: почему за русско-турецкими войнами стояли западные державы Синопское сражение. Досье Отредактировано: osankin - 01 дек 2023 в 08:37

|

|

30 ноября 1794 г. 229 лет назад Александру Суворову присвоено звание генерал-фельдмаршала

30 ноя 2023 в 10:52

osankin

|

|---|

|

30 ноября 1794 г. 229 лет назад Александру Суворову присвоено звание генерал-фельдмаршала

Александр Васильевич Суворов (1729-1800) — великий русский полководец, один из основоположников русского военного искусства, князь Российской империи с титулом князя Италийского, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, Сардинского королевства гранд и принц королевской крови (с титулом «кузен короля»), кавалер всех российских и многих иностранных военных орденов. (19) 30 ноября 1794 года, после окончательного подавления Польского восстания против России и вступления русских войск под командованием Суворова в капитулировавшую Варшаву, Екатерина II присвоила великому полководцу звание генерал-фельдмаршала. Это было сделано в характерной для императрицы галантной манере. На суворовское донесение: «Ура! Варшава наша!» — государыня ответствовала: «Ура! Фельдмаршал Суворов!». В дополнение к высокому званию новоиспеченный фельдмаршал был пожалован имением в семь тысяч душ, а также получил прусские ордена Черного Орла, Красного Орла и другие награды. А еще императрица даровала ему усыпанный бриллиантами жезл и бриллиантовую петлицу на шляпу. В начале следующего года фельдмаршал Суворов был назначен командующим всеми русскими войсками в Польше, затем главнокомандующим 80-тысячной армией, расположенной в Брацлавской, Вознесенской, Харьковской и Екатеринославской губерниях со штаб-квартирой в Тульчине. В этот период он написал свой труд «Наука побеждать» — выдающийся памятник русской военной мысли

|

|

29 ноября 1945 г. 78 лет назад провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия

29 ноя 2023 в 10:33

osankin

|

|---|

|

29 ноября 1945 г. 78 лет назад провозглашена Федеративная Народная Республика Югославия

Официальное название государства в западной части Балканского полуострова в 1929-1945 годах на территории современных Словении, Хорватии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины и Македонии – Королевство Югославия. Во главе его стоял король Александр, правление которого характеризовалось авторитарно-консервативным режимом. Королевство Югославия во избежание межэтнических конфликтов и опасности распада делилось на провинции (бановины), не соответствовавшие территории расселения ни одного из основных южнославянских народов. Это была целенаправленная идеология правительства на стирание межнациональных различий. В марте 1941 года правительство Югославии присоединилось к Берлинскому пакту фашистских держав, что вызвало широкое движение протеста, и вскоре профашистское правительство было свергнуто. Ответом нацистской Германии явилась бомбардировка Белграда и вторжение в Югославию в апреле 1941 года фашистских войск, оккупировавших и расчленивших территорию страны. Было создано самостоятельное хорватское государство (контролировавшее также Боснию). Часть территории страны отошла к Германии и Италии, начался геноцид сербов, евреев и цыган, для уничтожения которых было создано несколько концентрационных лагерей. В 1941-1945 годах в Югославии развернулась народно-освободительная борьба. А полное освобождение страны было завершено в мае 1945 года. Важной вехой в борьбе югославских народов за создание многонационального социалистического государства стала II сессия Антифашистского веча народного освобождения Югославии (АВНОЮ), состоявшаяся в ноябре 1943 года. Она приняла решение о государственном устройстве Югославии, как федерации равноправных народов, провозгласила АВНОЮ высшим законодательным и исполнительным органом, сформировала Национальный комитет освобождения Югославии, наделенный полномочиями народного правительства. 29 ноября 1945 года Учредительная Скупщина приняла Декларацию, согласно которой на территории Югославии происходила окончательная ликвидация монархии и провозглашалась Федеративная Народная Республика Югославия, которая позднее по конституции 1963 года получила название — Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ). Она просуществовала до 1992 года, а затем разделилась на шесть независимых стран и одно частично признанное государство.

|

|

29 ноября 1870 г. 153 года назад началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии

29 ноя 2023 в 10:29

osankin

|

|---|

|

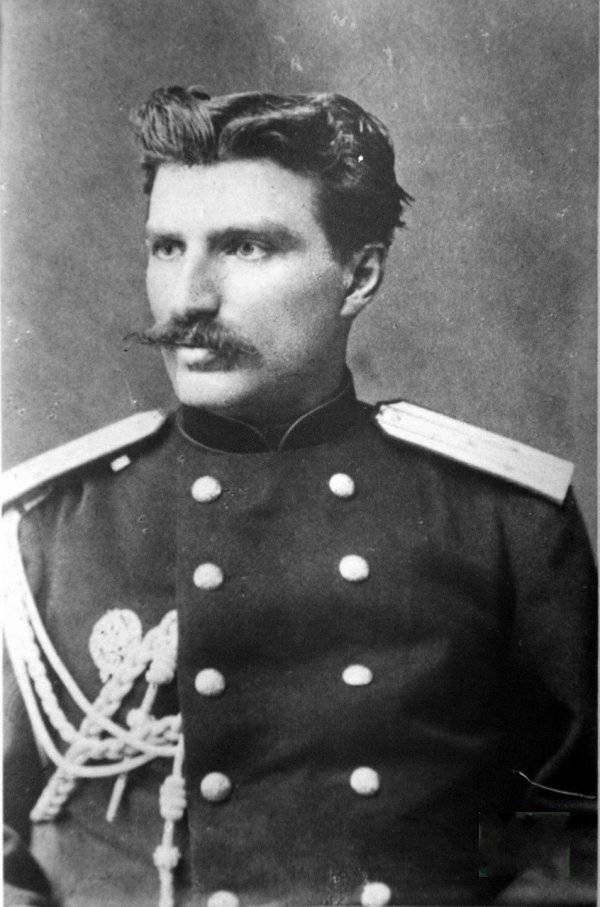

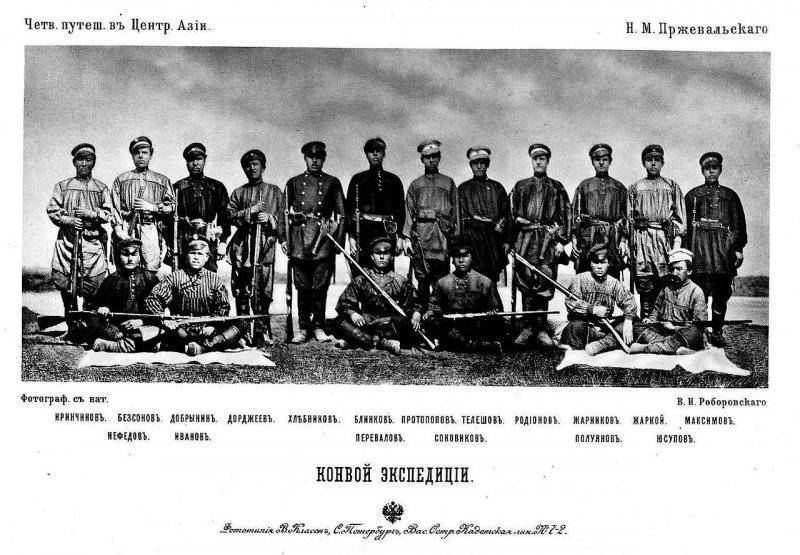

29 ноября 1870 г. 153 года назад началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии

Памятник Пржевальскому в Санкт-Петербурге Путешествия Николая Пржевальского начались с командировки в Восточную Сибирь в 1867 году. За два года он провёл топографическую съёмку местности реки Уссури, сделал метеорологические наблюдения, составил полное описание Уссурийского края, внес существенные поправки в географическую карту и приобрел ценный экспедиционный опыт. 29 ноября 1870 года Пржевальский отправился в первое путешествие по Центральной Азии, в её малоизвестные области. Он совершил путешествия в Монголию и Северный Тибет, о чём мечтал. Первым из европейцев Пржевальский достиг озера Лобнор, открыл неизвестный ранее хребет Алтындаг и определил точную границу Тибетского нагорья, установив, что его начало на 300 км севернее, чем считалось ранее. Но проникнуть вглубь этой загадочной для европейцев страны ему не удалось. Зато русский землепроходец достиг заветного нагорья. Это было самое плодотворное его путешествие, увенчавшееся многими открытиями – был детально изучен водораздел между Хуанхэ и крупнейшей в Китае рекой Янцзы. На карту Пржевальский нанес неизвестные ранее хребет Колумба, хребет Московский, хребет Русский, одну из вершин последнего он назвал Кремль. Впоследствии в этой горной системе появился хребет, увековечивший имя самого Пржевальского. В ходе всех экспедиций Пржевальский сделал открытия, которые могли бы принести славу любому зоологу или ботанику. Он описал дикую лошадь (лошадь Пржевальского), дикого верблюда и тибетского медведя, несколько новых видов птиц, рыб и пресмыкающихся, сотни видов растений... В 1888 году исследователь вновь отправляется в Тибет, чтобы достигнуть своей цели – проникнуть в Лхасу. Но завершить экспедицию ему не удалось. 1 ноября Николай Михайлович Пржевальский скончался от брюшного тифа на берегу озера Иссык-Куль. Перед смертью он завещал похоронить его здесь же, на берегу озера, в походной форме. Друзья выполнили последнюю волю выдающегося ученого и путешественника. К могиле Пржевальского ведут десять вырубленных в скале ступеней, по числу совершенных им путешествий. На могиле Пржевальского в Караколе воздвигнут памятник, а другой поставлен Географическим обществом в Александровском саду в Санкт-Петербурге. Пржевальский: как выбрать верблюда, открыть новый вид лошади и путешествовать по три года   Неутомимый путешественник Николай Михайлович Пржевальский Отредактировано: osankin - 29 ноя 2023 в 10:50

|

|

29 ноября 1783 г. 240 лет назад – в русскую азбуку введена буква Ё

29 ноя 2023 в 10:25

osankin

|

|---|

|

29 ноября 1783 г. 240 лет назад – в русскую азбуку введена буква Ё

Ё — буква смыслообразующая Русский алфавит состоит из тридцати трёх букв. Одна из них совершенно незаслуженно всё более и более выходит из употребления. Её история началась в 1783 году. (18) 29 ноября 1783 года состоялось одно из первых заседаний недавно созданной Академии Российской словесности с участием её директора – княгини Екатерины Дашковой, а также Фонвизина и Державина. Обсуждался проект полного толкового Славяно-российского словаря, знаменитого впоследствии «Словаря Академии Российской». Екатерина Романовна предложила заменить обозначение звука «io» одной новой буквой – «ё». Доводы Дашковой показались убедительными, и вскоре её предложение было утверждено общим собранием академии. Новаторскую идею княгини поддержал ряд ведущих деятелей культуры того времени, включая Державина, который первым начал использовать Ё в личной переписке. Первое же печатное издание, в котором встречается буква «ё», – книга Ивана Дмитриева «Мои безделки» (1795 год). Известной буква «ё» стала благодаря Карамзину. В 1797 году Николай Михайлович решил заменить при подготовке в печать одного из своих стихотворений две буквы в слове «слiозы» на одну – «ё». Так с лёгкой руки Карамзина буква «ё» вошла в состав русского алфавита. В связи с тем, что Карамзин был первым, кто использовал букву «ё» в печатном издании, вышедшем довольно большим тиражом, именно его некоторые справочные издания, в частности, Большая Советская Энциклопедия, ошибочно указывают как автора буквы «ё». В советской России обязательное употребление буквы «ё» в школьной практике было введено в 1942 году приказом народного комиссара просвещения РСФСР. Между прочим, этого приказа никто никогда не отменял. Необязательность употребления «ё» ведёт к ошибочным прочтениям и невозможности восстановить смысл слова без подробного контекста. Например, заём-заем; совершённый-совершенный; слёз-слез; нёбо-небо; мёл-мел; осёл-осел; вёсел-весел… А ещё можно привести пример из «Петра Первого» Алексея Толстого: «При этаком-то государе передохнем!». Имелось в виду – «передохнём». Чувствуется разница? А как вы прочитаете «Все поем»? – Все поём? Всё поем? Всё поём? Поэтому важно помнить, что Ё – буква смыслообразующая. Месть буквы «Ё» и Афанасий Фет, который на самом деле Фёт Наверное, ни одна буква в русском алфавите не может похвалиться такой нелегкой судьбой и таким количеством репрессий, как буква ё:

Отредактировано: osankin - 29 ноя 2023 в 10:26

|

|

|

Подписка на ветку |

|---|

|

В избранном у

0

пользователей |

Календарь |

|---|

Топ за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Читаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Обсуждаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Сейчас на странице:

1,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 1