Белоруссия: проблема геополитического выбора

21,171,110

101,461

|

|

Удаленный пользователь |

| 02 дек 2017 15:14:17 |

Лукашенко: Всебелорусский съезд 1917 года отражал идею самоопределения Беларуси

новая дискуссия Новость 199

События 1917 года способствовали стремлению белорусов жить в своем доме. Об этом говорится в приветствии Александра Лукашенко, направленном гостям и участникам конференции «События 1917 года в исторических судьбах Беларуси», которая проходит в БГУ.

Обращаясь к участникам конференции, президент подчеркнул, что важнейшим событием тех лет был Первый Всебелорусский съезд, отражавший идею самоопределения Беларуси, которая шла снизу, от инициативы народных масс.

«Это народное собрание продемонстрировало важнейшие ценности, значимые для нас до настоящего дня: свое государство, его социальный характер и тот факт, что только народ, его воля, коллективный разум и лидеры могут стать подлинным источником независимости, — говорится в приветствии Александра Лукашенко. — Обращаясь на Всебелорусских народных собраниях к мнению тех, кто своим трудом создает наши богатства, видим и второй урок истории нашей государственности: только единство всех нас, всего нашего белорусского народа является гарантом выбора и сохранения самостоятельного пути развития».

Глава государства также подчеркнул, что на Всебелорусском съезде в 1917 году выразительно прозвучала фундаментальная идея — создание своего университета.

«Сегодня мы еще больше понимаем, что без образования, без науки мы не сможем укрепить независимость нашего государства. Ибо основная его цель — создание не только материальных, но и духовных основ для развития человека», — обратился к участникам конференции президент и пожелал им плодотворных дискуссий, здоровья, творчества и новых достижений «на благо нашей родной Беларуси».

Первый Всебелорусский съезд был созван в декабре 1917 года Великой белорусской радой. Рада съезда, образованная на его заседаниях, стояла у истоков создания Белорусской народной республики (БНР) — национального белорусского государства.

На первом заседании Всебелорусского съезда присутствовали 1872 делегата, из них 1167 с правом решающего голоса, которые представляли широкие слои населения Беларуси. Из общественно-политических группировок были представлены: беспартийные землячества, фракции эсеров, большевиков, меньшевиков и интернационалистов, представители земств, городских управ, профсоюзов.

Съезд признал право белорусского народа на самоопределение и демократическую форму правления. На съезде были избраны Рада съезда из 71 представителя различных партий и исполком Рады. После долгих дискуссий в ночь с 17 на 18 декабря была принята резолюция: Первый Всебелорусский съезд постановил неотлагательно организовать из своего состава орган краевого управления в лице Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских, рабочих депутатов, который становится во главе управления краем.

Большевистские депутаты принимали участие в съезде. Но после того как съезд принял резолюции о фактическом роспуске городской власти, которая контролировалась коммунистами, ночью 17 декабря большевики приняли решение окружить красногвардейцами здание, где проходил съезд, а делегатов отправить по домам.

После разгона съезда Рада работала подпольно. В феврале 1918 года 1-й Уставной грамотой Исполком Рады Всебелорусского съезда объявил себя властью в Беларуси и образовал правительство (Народный секретариат). 25 марта, в уловиях немецкой оккупации, 3-й Уставной грамотой была образована Белорусская народная республика, провозглашавшая себя независимым и свободным государством.

В современной Беларуси с 1996 года раз в пять лет проходят Всебелорусские народные собрания, на которых присутствуют министры, депутаты, главы регионов. Со всей страны приезжают делегаты из числа лучших сотрудников больших предприятий, деятелей науки и культуры. На собраниях оцениваются действия власти за прошедшие пять лет и определяются основные направления и параметры развития государства, принимается план экономического и социального развития страны на предстоящий пятилетний срок.

ссылка

Обращаясь к участникам конференции, президент подчеркнул, что важнейшим событием тех лет был Первый Всебелорусский съезд, отражавший идею самоопределения Беларуси, которая шла снизу, от инициативы народных масс.

«Это народное собрание продемонстрировало важнейшие ценности, значимые для нас до настоящего дня: свое государство, его социальный характер и тот факт, что только народ, его воля, коллективный разум и лидеры могут стать подлинным источником независимости, — говорится в приветствии Александра Лукашенко. — Обращаясь на Всебелорусских народных собраниях к мнению тех, кто своим трудом создает наши богатства, видим и второй урок истории нашей государственности: только единство всех нас, всего нашего белорусского народа является гарантом выбора и сохранения самостоятельного пути развития».

Глава государства также подчеркнул, что на Всебелорусском съезде в 1917 году выразительно прозвучала фундаментальная идея — создание своего университета.

«Сегодня мы еще больше понимаем, что без образования, без науки мы не сможем укрепить независимость нашего государства. Ибо основная его цель — создание не только материальных, но и духовных основ для развития человека», — обратился к участникам конференции президент и пожелал им плодотворных дискуссий, здоровья, творчества и новых достижений «на благо нашей родной Беларуси».

Первый Всебелорусский съезд был созван в декабре 1917 года Великой белорусской радой. Рада съезда, образованная на его заседаниях, стояла у истоков создания Белорусской народной республики (БНР) — национального белорусского государства.

На первом заседании Всебелорусского съезда присутствовали 1872 делегата, из них 1167 с правом решающего голоса, которые представляли широкие слои населения Беларуси. Из общественно-политических группировок были представлены: беспартийные землячества, фракции эсеров, большевиков, меньшевиков и интернационалистов, представители земств, городских управ, профсоюзов.

Съезд признал право белорусского народа на самоопределение и демократическую форму правления. На съезде были избраны Рада съезда из 71 представителя различных партий и исполком Рады. После долгих дискуссий в ночь с 17 на 18 декабря была принята резолюция: Первый Всебелорусский съезд постановил неотлагательно организовать из своего состава орган краевого управления в лице Всебелорусского Совета крестьянских, солдатских, рабочих депутатов, который становится во главе управления краем.

Большевистские депутаты принимали участие в съезде. Но после того как съезд принял резолюции о фактическом роспуске городской власти, которая контролировалась коммунистами, ночью 17 декабря большевики приняли решение окружить красногвардейцами здание, где проходил съезд, а делегатов отправить по домам.

После разгона съезда Рада работала подпольно. В феврале 1918 года 1-й Уставной грамотой Исполком Рады Всебелорусского съезда объявил себя властью в Беларуси и образовал правительство (Народный секретариат). 25 марта, в уловиях немецкой оккупации, 3-й Уставной грамотой была образована Белорусская народная республика, провозглашавшая себя независимым и свободным государством.

В современной Беларуси с 1996 года раз в пять лет проходят Всебелорусские народные собрания, на которых присутствуют министры, депутаты, главы регионов. Со всей страны приезжают делегаты из числа лучших сотрудников больших предприятий, деятелей науки и культуры. На собраниях оцениваются действия власти за прошедшие пять лет и определяются основные направления и параметры развития государства, принимается план экономического и социального развития страны на предстоящий пятилетний срок.

ссылка

Отредактировано: Alximik - 01 янв 1970

ОТВЕТЫ (1)

|

|

Барристер ( Практикант ) |

| 02 дек 2017 17:12:26 |

Цитата: Alximik от 02.12.2017 15:14:17

Вот товарищ Лукашенко пусть возвратит для начала русские губернии, которые были прирезаны из земель РСФСР к созданной БССР, а потом играет в свою самостийность.

Как укрупняли Советскую Белоруссию

Все знают, что в 1954 году Крым незаконно передали из состава Российской СФСР в состав Украинской ССР, многие слышали, что в 1918 году к Советской Украине присоединили территорию Донецко-Криворожской Советской Республики, однако мало кому известно, что в 1920-х годах в состав Белорусской ССР силком загнали Витебщину, Могилёвщину и Гомельщину, ранее принадлежавшие РСФСР. Как и в случае с Крымом и Донбассом, мнение жителей западнорусских губерний совершенно не интересовало большевистское руководство: Витебск, Могилёв и Гомель были переданы Советской Белоруссии аки мешок картошки.

Для того чтобы у вас, дорогие читатели, не было недоумения в связи с возможным провозглашением в будущем Витебской, Могилёвской и Гомельской Народных Республик, мы хотим поведать вам упоительную историю об укрупнении БССР в 1924 и 1926 годах.

Рождение БССР

Решение о создании Белорусской Республики на территории Западной области РСФСР было принято большевиками в конце 1918-го. 1 января 1919 года Временное рабоче-крестьянское советское правительство Белоруссии, находясь в Смоленске, провозгласило образование Советской Социалистической Республики Белоруссия (ССРБ), в состав которой вошли Гродненская, Минская, Витебская, Могилёвская и Смоленская губернии, а также прилегающие к ним территории.

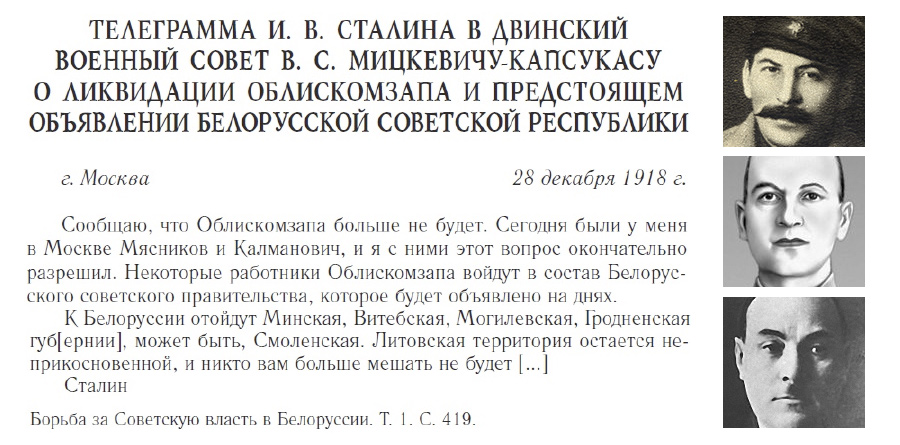

Вот так собрались грузин Джугашвили-Сталин, армянин Мясникян-Мясников и еврей Калманович и решили создать на западе России самостийную республику

Вопреки ожиданиям ЦК РКП(б), партийные товарищи на местах (за исключением минских национал-коммунистов) восприняли в штыки создание самостийной республики. Особенно резко по этому поводу высказался Витебский губком:

«РКП (большевиков), являясь сторонницей принципа самоопределения вплоть до отделения, в то же время стремилась и продолжает стремиться не к раздроблению сил пролетариата путем воссоздания новых государств, новых национальных границ, а к более тесному их сплочению, к преодолению всяких местничных, ослабляющих силу пролетариата тенденций. Период революционной борьбы требует возможно большего централизма государственного аппарата пролетарской диктатуры. Всякие сепаратные стремления «самостийников» подрывают силу пролетариата и приносят в жертву ложным местническим или же националистическим интересам интересы международного пролетариата.

Что касается данного конкретного случая – создания Белорусской Республики, то создание таковой не оправдывается никакими соображениями. Край уже давно русифицирован, языка и национальной культуры нет. Белорусских тенденций в широких пролетарских и крестьянских массах не имелось и не имеется.

Комитет находит, что провозглашение самостоятельной Белоруссии пробудит в массах национальные стремления, изжить которые будет весьма трудно, и затормозит ход и развитие социалистического строительства.

В международном отношении этот акт будет использован и растолкован международными империалистами и их дипломатами в невыгодном для пролетарской России смысле.

Рассматривая этот акт как интеллигентную затею заразившихся национализмом товарищей из Белорусского комиссариата и других коммунистов, Витебский комитет РКП (большевиков) заявляет, что пролетарские и крестьянские массы Белоруссии проникнуты глубоким стремлением к единству с остальной Советской Россией и чужды «самостийности»» (здесь и далее документы цитируются по книге «Государственные границы Беларуси. Сборник документов и материалов в двух томах», т. 1. – Минск, 2012 г.).

На мнение витебских товарищей центральному руководству было глубоко наплевать, однако через пару недель после провозглашения ССРБ реализацию проекта белорусской государственности всё-таки приостановили. 16 января 1919 года ЦК РКП(б) принял решение включить Витебскую, Могилёвскую и Смоленскую губернии в состав РСФСР, а на базе Минской, Гродненской, Виленской и Ковенской губерний провозгласить Литовско-Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. Логика была такая: буферную литовско-белорусскую республику, скорей всего, захватит рвущаяся в бой Польша, при этом на основе переданных РСФСР губерний можно будет восстановить белорусскую государственность.

31 июля 1920 года в Минске была повторно провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия. В Декларации о независимости ССРБ отмечалось: «Советская Социалистическая Республика Белоруссия определяет свою западную границу на этнографической границе между Белоруссией и прилегающими к ней буржуазными государствами. Граница Советской Социалистической Республики Белоруссия с Советской Россией и Украиной определяется свободным волеизъявлением белорусского народа на уездных и губернских съездах Советов в полном согласии с правительствами РСФСР и УССР».

18 марта 1921 года между РСФСР и УССР с одной стороны и Польшей – с другой был подписан Рижский мирный договор, в соответствии с которым советско-польская граница прошла в 40 километрах западнее Минска. После этого в составе ССРБ осталось лишь шесть уездов Минской губернии – Минский, Борисовский, Бобруйский, Игуменский, Мозырский и Слуцкий.

Поскольку экономического резона в существовании миниатюрной ССРБ не было, Госплан РСФСР предложил объединить Советскую Белоруссию, Витебскую, Гомельскую, Смоленскую, отельные уезды Брянской, Псковской и Калужской губерний в Западную область с административным центром в Смоленске. Реализация данного проекта, очевидно, привела бы к включению Белорусской республики в состав РСФСР на правах национальной автономии. Однако большевистский ЦК решил пойти другим путём: Советская Белоруссия осталась самостийной республикой, выступив в декабре 1922 года одним из учредителей Советского Союза. В том же 1922-м ССРБ была переименована в БССР (хотя аббревиатура ССРБ продолжала официально использоваться вплоть до 1927 года).

Территория Советской Белоруссии в 1921-1924 гг.

Укрупнение номер раз

Вопрос о расширении своих владений за счёт территории РСФСР минские национал-коммунисты начали поднимать ещё до создания СССР. В феврале 1921 года группа партийных товарищей направила в Центральное бюро КП(б) Белоруссии доклад, в котором говорилось о целесообразности создания «образцовой Социалистической Советской Белоруссии в её экономических границах». Для этого, по мнению докладчиков, требовалось присоединить к ССРБ «безусловно Витебскую губернию, Гомельскую губ. и те уезды бывш. Могилевской губернии, которые присоединены к Смоленской губ., а из Смоленской губ. безусловно Красненский и Поречский уезды».

В сентябре 1922 года по вопросу о восточных границах Советской Белоруссии высказался Наркомат иностранных дел БССР: «Народный комиссариат иностранных дел Белорусской Социалистической Советской Республики… признаёт необходимым урегулирование вопроса о восточных границах Белорусской Республики в смысле объединения её с Гомельской, Витебской и частью Смоленской губерний». Для обоснования своей позиции Наркомат привёл три аргумента:

1) «Территории БССР, Гомельской, Витебской и части Смоленской губерний составляют по своим естественным, этнографическо-бытовым и экономическим признакам одно целое, отличное от соседних территорий, а посему требующее единого хозяйственного плана и руководства, которые учитывали бы особенности и минимальные потребности объединенной таким образом Республики»;

2) «Губернии Витебская, Гомельская и частично Смоленская по этнографическому составу населения представляют из себя одно целое с БССР, населены одним белорусским племенем, составляющим в среднем 82% всего населения, говорящим на белорусском языке и объединённым общими бытовыми чертами»;

3) «Поскольку Белоруссия будет представлять из себя государство, по своему географическому и политическому значению могущее быть противопоставлено таким государствам, как Литва, Латвия или Польша, постольку она явится в то же время могущественным притягательным центром для зарубежной Белоруссии. Та часть белорусского населения, которая даже не сочувственно относится к Советской власти из чисто политических соображений, видя, что Белорусская Советская Республика крепнет и что другой белорусской государственности, при современном положении вещей, не может быть создано, примкнёт к движению в пользу присоединения западных окраин этнографической Белоруссии, отошедших к Польше, к уже объединённой по тому же принципу БССР».

ЦБ КП(б)Б, обращаясь в ЦК РКП(б) с просьбой о присоединении к Советской Белоруссии Витебщины, Гомельщины и части Смоленщины, усилило аргументацию коллег из Наркомата иностранных дел традиционной страшилкой про «великорусский шовинизм»: «Ещё до недавнего времени, а отчасти и сейчас, в Витебской и Гомельской губерниях не допускают организации белорусских школ, несмотря на преобладающее большинство белорусского населения в деревне. На этой почве растёт глухое недовольство, и создаётся почва для всяких демагогических и часто справедливых обвинений в великорусском шовинизме и национализме».

Витебские и гомельские коммунисты не желали выхода своих губерний из состава РСФСР, а потому они развернули мощную кампанию против укрупнения Советской Белоруссии. Упор в этой кампании был сделан на то, что проводимая в БССР политика «белорусизации» не пользуется поддержкой среди населения западных губерний Советской России.

Гомельский губком следующим образом оспаривал белорусскую идентичность подвластной ему административной единицы: «Перепись 1920 г. показала общее уменьшение белорусского населения по Гомельской губернии вообще, покончивши с легендой о «чисто белорусских уездах», и падение численности белорусского населения почти наполовину в уездах Гомельском, Рогачёвском и Речицком… Если же от национального определения перейти к вопросам быта, к вопросу о национальной воле населения, мы столкнёмся с явлением, которого не учесть никак нельзя, с отсутствием активной национальной воли населения, а частью даже с наличием враждебного отношения к культурной работе на белорусском языке. Бывают случаи, когда население чисто белорусского района активно выступает против превращения школы из русской в белорусскую». Для решений экономических проблем БССР гомельские товарищи предлагали вернуться к идее создания Западной области, предполагавшей инкорпорацию Белоруссии в состав РСФСР.

Витебский губком дал ещё более красочный отлуп БССР-овским притязаниям на свою территорию, проведя целое социологическое исследование. Для того чтобы выяснить отношение витебчан к созданию белорусских школ, введению белорусского языка в государственных учреждениях и присоединению к Белоруссии, комиссия по национальному вопросу командировала в уезды ответственных партийных работников для постановки вопроса на городских и волостных собраниях и конференциях. В результате опросов жителей губернии было установлено отношение к идее «белорусчины» со стороны 1) коммунистов-белорусов, 2) белорусской интеллигенции, 3) белорусского крестьянского населения. Приведём характеристики каждой социальной группы, содержащиеся в докладной записке Витебского губкома.

1) «В автономных республиках и областях на Востоке нам приходится считаться с националистическим настроением среди коммунистов-националистов. В нашей же республике белорусы-коммунисты являются ярыми противниками белорусификации нашей губернии. Об ответственных работниках-белорусах говорить уже не приходится, но отрицательно относятся к белорусскому языку даже деревенские коммунисты.

На общем собрании Городокской городской ячейки (Витебского у[езда]) были высказаны такие мнения: «Хотя крестьяне и называют себя белорусами, но все-таки чисто белорусский язык они не поймут, население хорошо понимает употребляемый нами в канцеляриях и школах великорусский язык» (Рогадский). Это подтвердил другой оратор – Зарецкий: «Я дам маленький пример: в прошлом году здесь был ПЩЕЛКО, который выступал среди крестьян и городского населения на белорусском языке, и его почти никто не понял». В результате собрание пришло к выводу, что национального самосознания у белорусов волости нет, что нет потребности в школах на белорусском языке.

В Витебском уезде на собрании Островенской волячейки совместно с 19 беспартийными было также высказано отрицательное отношение к белорусскому языку и культуре. Лишь один беспартийный Шпунтов высказался за желательность введения преподавания на белорусском языке в школах 1-й ступени. Но другой беспартийный Букштынов возразил ему: «Коли ввести белорусский язык, тогда нужно мне будет учиться даже с женой говорить». При голосовании не было ни одного за введение белорусского языка».

2) «Среди белорусов-учителей, несомненно, существуют националистические стремления. Они ярко выразились на собрании школьных работников в г. Витебске в выступлениях Сухорукова и Василевского.

«Один лишь «языковый» признак недостаточен для того, чтобы судить о том, что Витебская губерния не относится к Белоруссии. Единого белорусского языка нет. Он резко распадается на ряд диалектов, особенно сильна эта разница в диалектах восточном и южном. Этнографически, исторически и экономически Белоруссия имеет все основания к возрождению, даже к «зарождению». Для расширения и экономического процветания Белоруссия имеет налицо все данные… Белорусская культура была в загоне, мы переживаем «Ломоносовский» период нашей культуры…» (Сухоруков).

Василевский указывал, что школа, если мы хотим поставить её правильно, должна носить характер этой культуры. Язык белорусский, как материнский, должен сыграть в школе громадную роль.

Огромное большинство выступавших ораторов высказывало совершенно противоположные взгляды: «Не поймёт наш витебский «белорус» белорусского языка. Не нужен он ему». «К Москве, а не к Минску стремится витебский крестьянин. Сами крестьяне не любят белорусского языка».

Прения носили страстный характер. Собрание реагировало на всякое выступление. Хотя никакой резолюции не предлагали и не голосовали, но по аплодисментам, сопровождавшим выступления противников и сторонников белорусификации, было ясно видно, что приверженцы белорусского языка и культуры составляют лишь небольшую группу, большинство же собрания на стороне их противников.

Лепельский уезд. На общегородском собрании членов профсоюзов школьных работников, членов РКП и РКСМ и частных граждан (присутствовало 300 ч.) выступавшие в прениях ораторы в большинстве высказывались в том смысле, что белорусский вопрос дутый, что статистические данные неверны, что нет экономических предпосылок для присоединения к Белоруссии, но один оратор (Рычков) указал, что население тяготеет к Белоруссии, знает белорусский язык и говорит на нём и что экономически уезд тяготеет к Минску.

Принята следующая резолюция:

«Белорусский вопрос в нашем уезде является несвоевременным и нежизненным. Среди населения не имеется тяготения к отделению от великорусской культуры; никакого великорусского гнёта нет, наоборот, введение белорусского языка в школах и учреждениях было бы своего рода национальным угнетением, ибо население белорусского языка не знает»».

3) «В частных беседах с крестьянами по белорусскому вопросу крестьяне выражали недоумение, что этот вопрос вдруг ни с того ни с сего поставлен. Вообще говоря, когда крестьянам читают белорусские газеты, то старики понимают их, но молодежь говорит, что не понимает. Резче всего выражается отрицательное отношение к белорусскому языку со стороны молодежи, старики же иногда высказываются в сочувственном духе.

На районной конференции в Ловжской волости крестьяне заявили: «Мы хотя и принадлежим к Белоруссии, и как у нас школы построены на великорусском языке, то мы желаем остаться по-прежнему». А на другой конференции той же волости было заявлено: «Мы единогласно заявляем о нашем желании остаться в прежнем положении, великорусский язык является родным языком нашим».

Оршанский уезд. Проведены волостные собрания в Старосельской, Толочинской и Ново-Тухинской волостях и одно деревенское собрание в Кохановской волости. Крестьяне заявили, что издавна считают себя белорусами, но они против присоединения к Белоруссии. На белорусском языке они не умеют говорить, только часть стариков хорошо понимает его. Они считают белорусский язык отжившим. Крестьяне даже смеются, что ставят белорусский язык. «Может, нам короля предложите избрать», – иронизировали они.

На съезде Советов Первомайской волости присутствовало около 200 человек (вместе с крестьянами от деревень). Заявления выступавших ораторов были следующие.

Иванов: «Наши прадеды когда-то были белорусами, а в настоящее время никто не имеет представления о том, что такое белорус и белорусский язык… Присоединение к Белоруссии приведёт только к угнетению по изучению белорусского языка, усвоению чуждых для нас бытовых условий».

Мацков: «Мы считаем себя белорусами, и если это высшей власти будет угодно, то пусть присоединят и к Белоруссии».

Ему возражали:

Пиотрович: «Мы белорусского языка не знаем, и ни к какой Белоруссии присоединяться не желаем».

Никитин: «Жители Витебской губ. все русские, белорусского в них ничего нет».

Постановление съезда было такое:

«Съезд находит, что хотя жители Витебской губ. считаются белорусами, но уже утратили давно свою самобытность и белорусский язык является для них чуждым. Среди населения никакого тяготения к Белоруссии нет, изучение белорусского языка, устройство белорусских школ и введение этого языка в учреждениях является ломкой всего строя народной жизни, а потому находит это нежелательным и нецелесообразным и от присоединения к Белоруссии отказывается»».

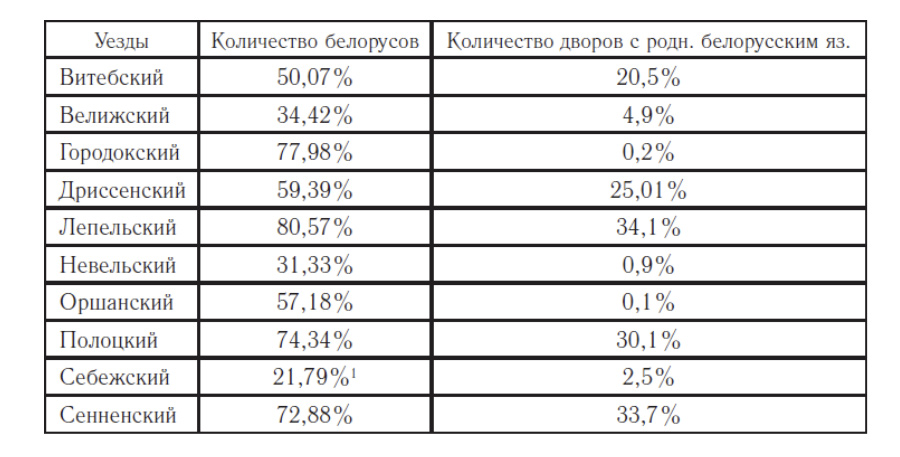

Также в докладной записке Витебского губкома говорилось о том, что данные переписи населения 1920 года (согласно которым в 11 уездах Витебской губернии русские составляли 32,58 %, а белорусы – 56,95 % всего населения) представляются «дутыми», поскольку «белорусы этой переписи являются белорусами лишь в силу исторической традиции, а на самом деле большинство их уже ассимилировалось». В обоснование своей позиции губком ссылался на результаты проведённой в том же 1920 году подворной переписи сельского населения, в соответствии с которыми во всей Витебской губернии дворов с родным русским языком было 79,4%, а с родным белорусским языком – лишь 17,4%.

На доводы Гомельского и Витебского губкомов ЦБ КП(б) Белоруссии ответило в том духе, что неприятие «белорусчины» со стороны жителей Витебщины и Гомельщины есть тяжёлое наследие царского режима. Любопытно, что БССР-овские коммунисты, возражая товарищам по партии, приводили псевдоисторические аргументы, которыми до сих пор пользуются белорусские самостийники: «Царским чиновникам хорошо был известен приказ 1867 года, запрещавший печатание книг на белорусском языке. К белорусской культуре, к языку белорусскому относились в чиновничьих кругах, в кругах русской интеллигенции с нескрываемым и враждебным пренебреженьем. Белорусский язык считался языком «мужицким», «простым», говорить на котором в обществе считалось неприличным, непозволительным. Такое отношение русских чиновников, русской администрации ко всему белорусскому не могло не привести к тому, что среди части белорусского крестьянства начало создаваться представление о своём родном языке и о всём, что связано [с] национальным бытом, как о чём-то таком, чего необходимо чуждаться, что нужно изжить и забыть».

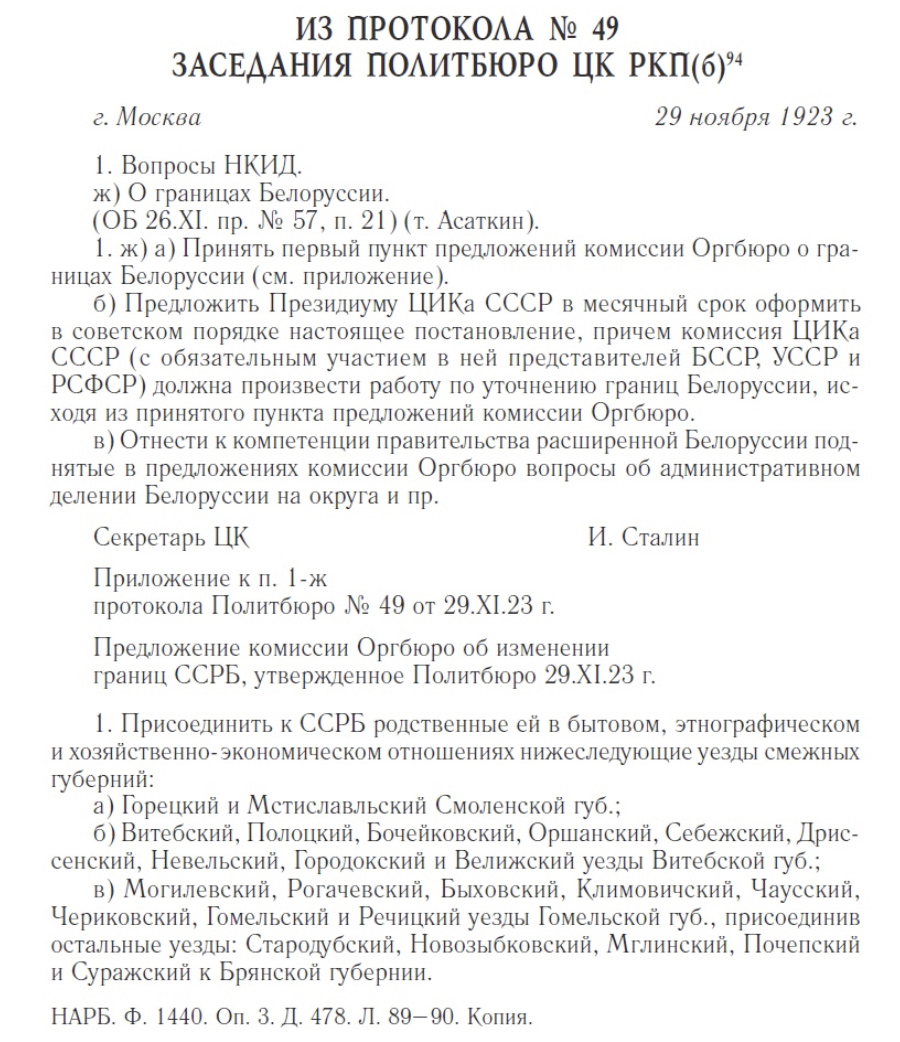

Арбитром в споре БССР и западных губерний РСФСР выступила Москва, ожидаемо поддержав самостийников. 29 ноября 1923 года Политбюро ЦК РКП(б) постановило присоединить к БССР «родственные ей в бытовом, этнографическом и хозяйственно-экономическом отношениях» территории, к которым были отнесены девять уездов Витебской губернии, восемь уездов Гомельской губернии и два уезда Смоленской губернии.

Однако созданная по решению Политбюро комиссия ЦИКа СССР обнаружила, что, согласно переписи 1920 года, русские составляют большинство населения в Велижском, Невельском, Себежском уездах Витебской губернии и Гомельском, Речицком уездах Гомельской губернии, а потому было решено оставить эти предназначенные для передачи БССР территории в составе РСФСР.

В начале 1924 года к Советской Белоруссии были присоединены 15 уездов и ряд прилегающих к ним волостей. В результате данного укрупнения территория БССР увеличилась более чем в два раза, а количество населения возросло с 1,6 млн до 4,2 млн человек.

Территория Советской Белоруссии в 1924-1926 гг. Красной пунктирной линией показана граница ССРБ в 1921-1924

Укрупнение номер два

Несмотря на то, что границы БССР существенно расширились, многие «сознательные белорусы» остались недовольны укрупнением 1924 года. Так, известный белорусский националист Вацлав Ластовский, находясь в эмиграции, писал: «Московщина поделилась с Минском белорусскими землями пополам: из половины земель, которыми она обладает, образована «независимая» Белоруссия, а вторую половину [Москва] забрала себе на русификацию… Этот позорный новый раздел нашей дорогой Родины, наравне с Рижском разделом, вызывает у нас протест, тем более что он подаётся нам в форме какой-то высшей красной справедливости. Исконно белорусско-кривичские земли могут быть вырваны у Белорусского Народа только вместе с его душой!» (уже через два года после этой филиппики её автор переедет в БССР, где станет академиком белорусской Академии наук и директором Белорусского государственного музея). Ластовскому вторил БССР-овский поэт Владимир Дубовка, написавший стихотворение «За ўсе краі, за ўсе народы свету», в котором есть такие строки: «Масква сусвету вушы прашумела // Пра самавызначэнне аж да зор. // Смаленск дзе? Невель? Гомель дзе падзела? // Стварыла гомельскі ганебны калідор». С белорусского это переводится примерно так: «Гони Гомель, москаль! А ещё Смоленск с Невелем!»

В июне 1926 года Госплан БССР направил в ЦИК СССР докладную записку, в которой жаловался на нерешённость территориального вопроса в полной мере: «Укрупнение БССР в 1924 году было неполным, так как вне состава БССР оставались территории, органически связанные с нею в хозяйственном и культурно-национальном отношении. Хотя укрупнение БССР помимо своего хозяйственного значения сыграло политическую роль не только как новый факт правильного разрешения национального вопроса в БССР и тем самым произвело большое впечатление на Западе (Польша, Литва), однако невключение в состав БССР всех территорий, связанных с нею в хозяйственном и национальном отношениях, несколько умалило всё значение произведённого укрупнения». В связи с этим белорусский Госплан заявил о «необходимости доведения границ БССР до их естественных экономических пределов путём присоединения к ней Гомельской губернии с некоторым округлением из частей Смоленской и Псковской губерний».

В сентябре 1926 года на закрытом заседании Бюро ЦК КП(б) Белоруссии было принято решение «добиваться присоединения к БССР всей Гомельщины и 3-х уездов Псковщины». Доводы у белорусских коммунистов были следующие.

1) Пролетарии Гомельской губернии разбавят крестьянскую массу Советской Белоруссии. «Для БССР – крестьянского по преимуществу края – будет иметь большое политическое значение включение в состав её населения новых десятков тысяч промышленных рабочих Гомельщины. Это значительно укрепит пролетарскую базу БССР».

2) В Советской Белоруссии проводится насильственная «белорусизация», а потому отсутствие у населения Гомельской губернии самостийного белорусского самосознания не проблема. «Разговоры русификаторски настроенных товарищей о том, будто «крестьянин и рабочий Гомельщины против присоединения к БССР», несостоятельны и опровергаются всем опытом таких округов БССР, как Витебщина, Оршанщина и Калининщина, где при успешном проведении белорусизации в отношении белорусского населения мы имеем всё крепнущее политическое положение в городе и деревне».

3) Расширение территории БССР укрепит просоветскую ориентацию белорусского национального движения в Польше. «Тот факт, что районы, являющиеся бесспорно белорусскими, до сих пор находятся в составе РСФСР, даёт большой материал белорусским, враждебным нам, кругам в Польше для активной политической кампании против национальной политики ВКП и правительства СССР. Нейтральные и колеблющиеся белорусские круги поддаются на эту кампанию против нас. И даже в органах печати, близких нам, мы часто видим недоумение по поводу «непоследовательности» Союзного Правительства в разрешении национального вопроса в отношении Белоруссии. ЦК КПБ считает, что отрицательное решение вопроса о расширении границ БССР, безусловно, ослабит в Польше силы, на которые мы опираемся».

Разбирая вопрос об идентичности Гомельщины, ЦК КП(б)Б обратил внимание на любопытный факт: по переписи 1917 года среди деревенского населения Гомельского уезда белорусов насчитывалось 94,6%, а по переписи 1920 года – 22%. С нашей точки зрения, это объясняется тем, что для воспитанных в Российской империи крестьян понятия «белорус» и «русский» не были взаимоисключающими, а соотносились как часть и целое: «я белорус – значит, я русский». Об этом, в частности, свидетельствует заключение комиссии, проводившей в 1926 году опрос жителей Гомельской губернии: «О своей национальности крестьяне, в большинстве случаев, отвечают в зависимости от того, как им поставлен вопрос: например, «вы русские?», ответ «мы русские»; «вы белорусы?», ответ «мы белорусы»». То есть широкие народные массы Гомельщины (как, впрочем, и других регионов Белоруссии) не видели необходимости в национальном обособлении от великорусов и, соответственно, крайне отрицательно относились к присоединению их губернии к БССР.

Бюро Гомельского губкома на закрытом заседании постановило: «Присоединение к Белоруссии будет встречено с недовольством рабочей массой и преобладающей частью крестьянства губернии и ухудшит политическое настроение трудящихся Гомельщины. С другой стороны, бюро не видит достаточных и веских оснований для присоединения к Белоруссии, так как промышленность губернии в очень малой степени связана с БССР и экономически губерния тяготеет больше к РСФСР».

Упорное нежелание гомельчан входить в состав БССР заставило Политбюро ЦК ВКП(б) признать просьбу белорусской стороны об укрупнении Советской Белоруссии недостаточно обоснованной и направить в Гомельскую губернию специальную комиссию для «сбора материалов о национальном составе, экономическом положении и настроении местного населения».

По итогам проведённого исследования комиссия пришла к следующим выводам:

«Везде население относится к введению белорусского языка в школах и вообще к белорусизации отрицательно. Тут можно отметить следующее характерное явление: во время бесед о недостатках местной работы и нуждах население нигде не жаловалось на тяжести с.-х. налога и т.п. (были жалобы только на отсутствие заработков и на совхозы), зато встречались жалобы об «освобождении от белорусского языка».

Особо надо отметить Василевичскую волость на примыкающей к БССР западной границе Гомельской губернии; в культурном отношении население здесь более отсталое, на отхожие работы почти не выезжает, более, чем в других волостях, употребляет в разговоре белорусских слов, и здесь комиссия встретила резко выраженное отрицательное отношение к белорусизации.

Комиссия задавала вопросы учителям, чем объясняется отрицательное отношение населения к белорусской школе, и получила ответы, что население не понимает значения белорусизации и что не ведётся достаточной разъяснительной работы. На тот же вопрос, поставленный крестьянам, комиссия получала разнородные ответы:

«Что за польза, если я детей выучу белорусскому языку?» (деревня Крупейки). «Детям с белорусским языком дальше некуда идти», «еду в Гомель, а там всё на русском», «нам лучше эксперанто».

Или: «на белорусский язык нужно переламывать и малого, и старого», «белорусский язык калечит детей, создаёт мещанину», «это язык старины», «мы хотим идти вперёд, а не назад».

Ответы, свидетельствующие об отсутствии национального самосознания: «свой язык считаю неправильным», «белорусский – никудышный разговор» (деревня Халыч), «с белорусским языком, что мне скажут, «ганак», да и только», «в Воронежской губернии меня называли гомельской бульбой».

Или: «Россию делить мы не собираемся, а если захотим белорусский язык, нам советская власть даст школу на этом языке» (Чечерск).

В отдельных местах крестьяне, в свою очередь, ставили перед комиссией следующий вопрос: «Почему так хотят, чтобы мы повернули свой язык на белорусский?»

На вопрос о причинах отрицательного отношения рабочих к присоединению комиссия получала ответы: «БССР – бедная, и она будет ослаблять нашу фабрику для усиления своего бюджета». «Мы не хотим белорусизироваться».

В заключение надо отметить, что сторонниками белорусизации среди населения Гомельской губернии являются те элементы, которые либо обучались в БССР в ВУЗе и на рабфаке, либо побывали на учительских белорусских курсах, и частично демобилизованные красноармейцы, служившие в армии на территории БССР».

Понимая, что выводы комиссии являются крайне неблагоприятными для БССР-овцев, секретарь ЦК КП(б)Б тов. Криницкий предпринял отчаянную попытку спасти положение: он отправил в Политбюро ЦК ВКП(б) письмо, в котором раскритиковал доклад комиссии, повторил мантру об антибелорусской политике царизма и выразил уверенность, что расширение территории Советской Белоруссии станет значительной победой большевиков в борьбе за умы и сердца трудящихся БССР и Западной Белоруссии. По всей видимости, письмо Криницкого имело для советского руководства больший вес, нежели обстоятельный доклад специальной комиссии. 18 ноября 1926 года Политбюро ЦК ВКП(б) постановило «считать доказанным белорусский характер населения Гомельского и Речицкого уездов и признать необходимым присоединение отмеченных уездов к БССР».

В результате второго укрупнения население Советской Белоруссии увеличилось на 650 тыс. человек и составило в общей сложности около 5 млн человек.

Расширение территории БССР в 1924 и 1926 годах стало одним из ключевых событий в истории белорусской государственности. Современный белорусский историк С.Н. Хомич справедливо отмечает: «Не выработай лидеры РКП(б) национальную политику в том виде, как она проводилась в 1920-е гг., не поддержи идею белорусской государственности в форме Белорусской ССР, не согласись с возвращением восточнобелорусских земель в состав БССР, вряд ли Беларусь в конце XX в. состоялась как независимое государство».

Территория Советской Белоруссии в конце 1926 г. Красной пунктирной линией показана граница ССРБ в 1924-1926

После укрупнений

Оказавшись не по своей воле в составе Советской Белоруссии, жители Витебщины, Могилёвщины и Гомельщины продолжали отстаивать свою русскость и право говорить на родном языке. Однако в условиях насильственной «белорусизации» у русских не было ни единого шанса на успех в борьбе с БССР-овцами и их покровителями из центрального Политбюро. Яркой иллюстрацией тому служит скандал, вызванный публикацией в 1926 году статьи «Вражда из-за языка».

В указанной статье анонимный представитель полоцкой интеллигенции обращался к Президиуму ЦИК СССР с просьбой прекратить проведение в БССР политики «белорусизации», не пользующейся поддержкой большинства жителей республики. Помимо прочего, в статье был такой пассаж: «Куда деваться тому, кто окончил белорусскую школу, изучил большинство предметов (географию, арифметику, природоведение, историю) на белорусском языке? Ведь белорусский язык, не имеющий литературы (ибо нельзя же в самом деле считать большими литераторами таких «письменников», как Янка Купала и Якуб Колас, которых местные шовинисты ставят в один ряд с Пушкиным и Шекспиром), в сущности говоря, служит лишь для того, чтобы портить, извращать фонетику, стиль, грамматику чисто русского языка».