Черная сотня - за и против

69,028

265

|

|

Алёша Попович ( Слушатель ) |

| 07 янв 2018 19:32:44 |

Частное предпринимательство при Сталине

новая дискуссия Дискуссия 295

Я впервые заинтересовался темой предпринимательства в сталинские времена, когда просматривал многотомное издание документов НКВД периода Великой Отечественной войны.

Там был представлен рапорт старшего майора (было такое звание) НКВД о состоянии дел на заводе, выпускающем артиллерийские снаряды. Рапорт чисто статистический, столько-то тысяч готовых снарядов на складах, столько-то тысяч – в процессе производства, материалов для производства снарядов – столько-то, на такой-то период работы. Все понятно, рутинно, но неожиданным было то, кому принадлежит производство – производственной артели! А ведь речь шла о выпуске десятков тысяч снарядов, мощном производстве!

Мое детство прошло в хрущевское время, поэтому отношение к артелям было, как обычно в те времена, пренебрежительное: «Подумаешь, ширпотреб, подумаешь, артель «Красная синька», чепуха какая!». Вот государственное предприятие – это серьезно! А после прочтения этого рапорта начал интересоваться и старался понять – а каким же оно было, советское, сталинское предпринимательство, артельное производство? Первым делом вспомнилось – по прочитанным мемуарам оружейников-конструкторов и производственников – что в осажденном Ленинграде, например, знаменитые автоматы Судаева делались в артелях. А это значит, что артели располагали машинным парком, станками и прессами, сварочным оборудованием, достаточно высокой технологией. Потом начал искать сведения об артелях – и узнал удивительные вещи.

Оказалось, что при Сталине предпринимательство – в форме производственных и промысловых артелей – всячески и всемерно поддерживалось. Уже в первой пятилетке был запланирован рост численности членов артелей в 2,6 раза. В самом начале 1941 года Совнарком и ЦК ВКП(б) специальным постановлением «дали по рукам» ретивым начальникам, вмешивающимся в деятельность артелей, подчеркнули обязательную выборность руководства промкооперацией на всех уровнях, на два года предприятия освобождались от большинства налогов и госконтроля над розничным ценообразованием – единственным и обязательным условием было то, что розничные цены не должны были превышать государственные на аналогичную продукцию больше, чем на 10-13% (и это при том, что госпредприятия находились в более сложных условиях: льгот у них не было).

А чтобы у чиновников соблазна «прижать» артельщиков не было, государство определило и цены, по которым для артелей предоставлялось сырье, оборудование, места на складах, транспорт, торговые объекты: коррупция была в принципе невозможна. И даже в годы войны для артелей была сохранена половина налоговых льгот, а после войны их было предоставлено больше, чем в 41-м году, особенно артелям инвалидов, которых много стало после войны…

В трудные послевоенные годы развитие артелей считалось важнейшей государственной задачей. Я читал воспоминания своего ровесника об отце, руководителе крупной и успешной артели, коммунисте, фронтовике. Ему поручили организовать артель в небольшом поселке, где он жил. Он съездил в райцентр, за день решил все оргвопросы и вернулся домой с несколькими листками документов и печатью новорожденной артели. Вот так, без волокиты и проволочек решались при Сталине вопросы создания нового предприятия. Потом начал собирать друзей-знакомых, решать, что и как будут делать. Оказалось, что у одного есть телега с лошадью – он стал «начальником транспортного цеха». Другой раскопал под развалинами сатуратор – устройство для газирования воды – и собственноручно отремонтировал. Третий мог предоставить в распоряжение артели помещение у себя во дворе. Вот так, с миру по нитке, начинали производство лимонада. Обсудили, договорились о производстве, сбыте, распределении паев – в соответствии со вкладом в общее дело и квалификацией – и приступили к работе. И пошло дело. Через некоторое время леденцы начали делать, потом колбасу, потом консервы научились выпускать – артель росла и развивалась.

А через несколько лет ее председатель и орденом за ударный труд был награжден, и на районной доске почета красовался – оказывается, при Сталине не делалась разница между теми, кто трудился на государственных и частных предприятиях, всякий труд был почетен, и в законодательстве о правах, о трудовом стаже и прочем обязательно была формулировка «…или член артели промысловой кооперации».

И какое же наследство оставил стране товарищ Сталин в виде предпринимательского сектора экономики?

Было 114000 (сто четырнадцать тысяч!) мастерских и предприятий самых разных направлений – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности. На них работало около двух миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причем артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института.

Более того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система! Не говоря уже о том, что артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья.

И артели производили не только простейшие, но такие необходимые в быту вещи – в послевоенные годы в российской глубинке до 40% всех предметов, находящихся в доме (посуда, обувь, мебель и т.д.) было сделано артельщиками. Первые советские ламповые приемники (1930 г.), первые в СССР радиолы (1935 г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939 г.) выпускала ленинградская артель «Прогресс-Радио».

Вот как развивалось предпринимательство при Сталине. Предпринимательство настоящее, производительное, а не спекулятивное. Предпринимательство со светлой головой и трудовыми руками, которое открывало полный простор инициативе и творчеству, и которое делало экономику сильнее, шло на пользу стране и народу. Предпринимательство, которое находилось под опекой и защитой государства – о таких реалиях «демократии», как рэкет, «крышевание», коррупция, в сталинские времена и не слыхал никто.

И в этих условиях предпринимательство росло и крепло. Ленинградская артель «Столяр-строитель», начав в 1923 году с саней, колес, хомутов и гробов, к 1955 году меняет название на «Радист» - у нее уже крупное производство мебели и радиооборудования. Якутская артель «Металлист», созданная в 1941 году, к середине 50-х располагала мощной заводской производственной базой. Вологодская артель «Красный партизан», начав производство смолы-живицы в 1934 году, к тому же времени производила ее три с половиной тысячи тонн, став крупным производством. Гатчинская артель «Юпитер», с 1924 года выпускавшая галантерейную мелочь, в 1944-м, сразу после освобождения Гатчины делала остро необходимые в разрушенном городе гвозди, замки, фонари, лопаты, к началу 50-х выпускала алюминиевую посуду, стиральные машины, сверлильные станки и прессы. И таких примеров успеха – десятки тысяч.

Сталин и его команда решительно выступали против попыток огосударствить предпринимательский сектор. Во всесоюзной экономической дискуссии в 1951 году Д.Т. Шепилов, А.Н. Косыгин отстаивали и приусадебное хозяйство колхозников, и свободу артельного предпринимательства. Об этом же писал Сталин в своей последней – 1952 года – работе «Экономические проблемы социализма в СССР».

Но Сталин умер, на высший государственный пост пролез хитрый прощелыга, «оттепельщик» Хрущев. Вылил потоки грязи на Сталина, злопамятно припомнил Шепилову его выступления против хрущевских идиотических идеек (старшее поколение помнит хрущевскую формулу «и примкнувший к ним Шепилов»). И за пять лет разорил, растоптал и уничтожил то, что десятками лет заботливо, мудро и последовательно выращивал Сталин. В 1956 году он постановил к 1960-му полностью передать государству все артельные предприятия – исключение составляли только мелкие артели бытового обслуживания, художественных промыслов, и артели инвалидов, причем им запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией.

Разгром артельного предпринимательства был жестоким и несправедливым. Упомянутый выше «Радист» стал госзаводом. «Металлист» – Ремонтно-механическим заводом. «Красный партизан» - Канифольным заводом. «Юпитер» превратился в государственный завод «Буревестник». Артельная собственность отчуждалась безвозмездно. Пайщики теряли все взносы, кроме тех, что подлежали возврату по результатам 1956 года. Ссуды, выданные артелями своим членам, зачислялись в доход бюджета. Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждались безвозмездно, в сельской местности за символическую плату.

Не вызывает сомнений справедливая национализация, проведенная после революции – все, что построено народом за века его ограбления и эксплуатации, при мерзкой и несправедливой системе распределения благ, безусловно должно было быть передано тому, кому все это принадлежит по праву – трудовому народу. Все, что нажито спекуляцией, ростовщичеством, обманом, аферами, финансовым или полицейским принуждением – должно быть возвращено народу и использоваться во благо всего народа.

Но собственность артелей, созданная и накопленная в советское время, в полном соответствии со справедливыми законами, собственность материальная, трудовая, не бумажные «ваучеры», «акции» и прочие бумажонки, являющиеся средствами и инструментами обмана и присвоения – собственность в виде станков, машин и помещений, которые зачастую собственноручно строились артельщиками – это собственность честная. Это собственность, которая служит не эксплуатации одного человека другим, а созиданию благ для всех – и ее отнимать, как отнял Хрущев, нельзя.

И сейчас, когда либеральная пропаганда беспощадно промывает всем мозги насчет того, что «придут злые сталинисты и все отберут», надо помнить, что именно Сталин сформировал великолепно работавшую систему честного частного предпринимательства. Надежно защитил ее от злоупотреблений и коррупции чиновников – не смог только защитить от глупого и злобного Хрущева, горе-реформатора, предтечи нынешней коррупционной системы.

Источник: https://fishki.net/anti/1905281-chastnoe-predprinimatelstvo-pri-staline.html © Fishki.net

https://fishki.net/a…aline.html

Там был представлен рапорт старшего майора (было такое звание) НКВД о состоянии дел на заводе, выпускающем артиллерийские снаряды. Рапорт чисто статистический, столько-то тысяч готовых снарядов на складах, столько-то тысяч – в процессе производства, материалов для производства снарядов – столько-то, на такой-то период работы. Все понятно, рутинно, но неожиданным было то, кому принадлежит производство – производственной артели! А ведь речь шла о выпуске десятков тысяч снарядов, мощном производстве!

Мое детство прошло в хрущевское время, поэтому отношение к артелям было, как обычно в те времена, пренебрежительное: «Подумаешь, ширпотреб, подумаешь, артель «Красная синька», чепуха какая!». Вот государственное предприятие – это серьезно! А после прочтения этого рапорта начал интересоваться и старался понять – а каким же оно было, советское, сталинское предпринимательство, артельное производство? Первым делом вспомнилось – по прочитанным мемуарам оружейников-конструкторов и производственников – что в осажденном Ленинграде, например, знаменитые автоматы Судаева делались в артелях. А это значит, что артели располагали машинным парком, станками и прессами, сварочным оборудованием, достаточно высокой технологией. Потом начал искать сведения об артелях – и узнал удивительные вещи.

Оказалось, что при Сталине предпринимательство – в форме производственных и промысловых артелей – всячески и всемерно поддерживалось. Уже в первой пятилетке был запланирован рост численности членов артелей в 2,6 раза. В самом начале 1941 года Совнарком и ЦК ВКП(б) специальным постановлением «дали по рукам» ретивым начальникам, вмешивающимся в деятельность артелей, подчеркнули обязательную выборность руководства промкооперацией на всех уровнях, на два года предприятия освобождались от большинства налогов и госконтроля над розничным ценообразованием – единственным и обязательным условием было то, что розничные цены не должны были превышать государственные на аналогичную продукцию больше, чем на 10-13% (и это при том, что госпредприятия находились в более сложных условиях: льгот у них не было).

А чтобы у чиновников соблазна «прижать» артельщиков не было, государство определило и цены, по которым для артелей предоставлялось сырье, оборудование, места на складах, транспорт, торговые объекты: коррупция была в принципе невозможна. И даже в годы войны для артелей была сохранена половина налоговых льгот, а после войны их было предоставлено больше, чем в 41-м году, особенно артелям инвалидов, которых много стало после войны…

В трудные послевоенные годы развитие артелей считалось важнейшей государственной задачей. Я читал воспоминания своего ровесника об отце, руководителе крупной и успешной артели, коммунисте, фронтовике. Ему поручили организовать артель в небольшом поселке, где он жил. Он съездил в райцентр, за день решил все оргвопросы и вернулся домой с несколькими листками документов и печатью новорожденной артели. Вот так, без волокиты и проволочек решались при Сталине вопросы создания нового предприятия. Потом начал собирать друзей-знакомых, решать, что и как будут делать. Оказалось, что у одного есть телега с лошадью – он стал «начальником транспортного цеха». Другой раскопал под развалинами сатуратор – устройство для газирования воды – и собственноручно отремонтировал. Третий мог предоставить в распоряжение артели помещение у себя во дворе. Вот так, с миру по нитке, начинали производство лимонада. Обсудили, договорились о производстве, сбыте, распределении паев – в соответствии со вкладом в общее дело и квалификацией – и приступили к работе. И пошло дело. Через некоторое время леденцы начали делать, потом колбасу, потом консервы научились выпускать – артель росла и развивалась.

А через несколько лет ее председатель и орденом за ударный труд был награжден, и на районной доске почета красовался – оказывается, при Сталине не делалась разница между теми, кто трудился на государственных и частных предприятиях, всякий труд был почетен, и в законодательстве о правах, о трудовом стаже и прочем обязательно была формулировка «…или член артели промысловой кооперации».

И какое же наследство оставил стране товарищ Сталин в виде предпринимательского сектора экономики?

Было 114000 (сто четырнадцать тысяч!) мастерских и предприятий самых разных направлений – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности. На них работало около двух миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причем артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института.

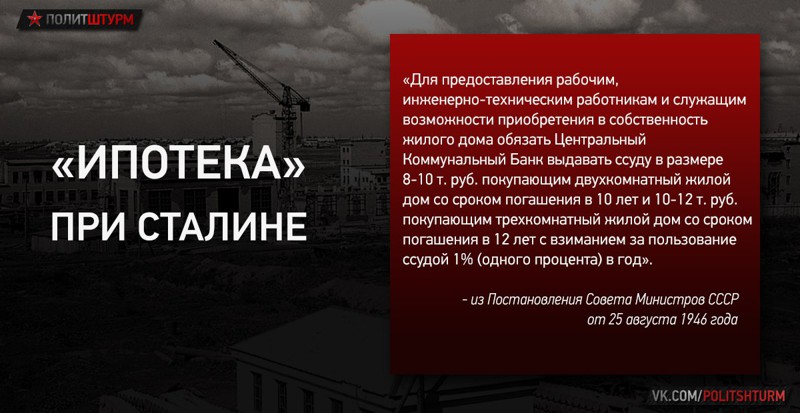

Более того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система! Не говоря уже о том, что артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья.

И артели производили не только простейшие, но такие необходимые в быту вещи – в послевоенные годы в российской глубинке до 40% всех предметов, находящихся в доме (посуда, обувь, мебель и т.д.) было сделано артельщиками. Первые советские ламповые приемники (1930 г.), первые в СССР радиолы (1935 г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939 г.) выпускала ленинградская артель «Прогресс-Радио».

Вот как развивалось предпринимательство при Сталине. Предпринимательство настоящее, производительное, а не спекулятивное. Предпринимательство со светлой головой и трудовыми руками, которое открывало полный простор инициативе и творчеству, и которое делало экономику сильнее, шло на пользу стране и народу. Предпринимательство, которое находилось под опекой и защитой государства – о таких реалиях «демократии», как рэкет, «крышевание», коррупция, в сталинские времена и не слыхал никто.

И в этих условиях предпринимательство росло и крепло. Ленинградская артель «Столяр-строитель», начав в 1923 году с саней, колес, хомутов и гробов, к 1955 году меняет название на «Радист» - у нее уже крупное производство мебели и радиооборудования. Якутская артель «Металлист», созданная в 1941 году, к середине 50-х располагала мощной заводской производственной базой. Вологодская артель «Красный партизан», начав производство смолы-живицы в 1934 году, к тому же времени производила ее три с половиной тысячи тонн, став крупным производством. Гатчинская артель «Юпитер», с 1924 года выпускавшая галантерейную мелочь, в 1944-м, сразу после освобождения Гатчины делала остро необходимые в разрушенном городе гвозди, замки, фонари, лопаты, к началу 50-х выпускала алюминиевую посуду, стиральные машины, сверлильные станки и прессы. И таких примеров успеха – десятки тысяч.

Сталин и его команда решительно выступали против попыток огосударствить предпринимательский сектор. Во всесоюзной экономической дискуссии в 1951 году Д.Т. Шепилов, А.Н. Косыгин отстаивали и приусадебное хозяйство колхозников, и свободу артельного предпринимательства. Об этом же писал Сталин в своей последней – 1952 года – работе «Экономические проблемы социализма в СССР».

Но Сталин умер, на высший государственный пост пролез хитрый прощелыга, «оттепельщик» Хрущев. Вылил потоки грязи на Сталина, злопамятно припомнил Шепилову его выступления против хрущевских идиотических идеек (старшее поколение помнит хрущевскую формулу «и примкнувший к ним Шепилов»). И за пять лет разорил, растоптал и уничтожил то, что десятками лет заботливо, мудро и последовательно выращивал Сталин. В 1956 году он постановил к 1960-му полностью передать государству все артельные предприятия – исключение составляли только мелкие артели бытового обслуживания, художественных промыслов, и артели инвалидов, причем им запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией.

Разгром артельного предпринимательства был жестоким и несправедливым. Упомянутый выше «Радист» стал госзаводом. «Металлист» – Ремонтно-механическим заводом. «Красный партизан» - Канифольным заводом. «Юпитер» превратился в государственный завод «Буревестник». Артельная собственность отчуждалась безвозмездно. Пайщики теряли все взносы, кроме тех, что подлежали возврату по результатам 1956 года. Ссуды, выданные артелями своим членам, зачислялись в доход бюджета. Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждались безвозмездно, в сельской местности за символическую плату.

Не вызывает сомнений справедливая национализация, проведенная после революции – все, что построено народом за века его ограбления и эксплуатации, при мерзкой и несправедливой системе распределения благ, безусловно должно было быть передано тому, кому все это принадлежит по праву – трудовому народу. Все, что нажито спекуляцией, ростовщичеством, обманом, аферами, финансовым или полицейским принуждением – должно быть возвращено народу и использоваться во благо всего народа.

Но собственность артелей, созданная и накопленная в советское время, в полном соответствии со справедливыми законами, собственность материальная, трудовая, не бумажные «ваучеры», «акции» и прочие бумажонки, являющиеся средствами и инструментами обмана и присвоения – собственность в виде станков, машин и помещений, которые зачастую собственноручно строились артельщиками – это собственность честная. Это собственность, которая служит не эксплуатации одного человека другим, а созиданию благ для всех – и ее отнимать, как отнял Хрущев, нельзя.

И сейчас, когда либеральная пропаганда беспощадно промывает всем мозги насчет того, что «придут злые сталинисты и все отберут», надо помнить, что именно Сталин сформировал великолепно работавшую систему честного частного предпринимательства. Надежно защитил ее от злоупотреблений и коррупции чиновников – не смог только защитить от глупого и злобного Хрущева, горе-реформатора, предтечи нынешней коррупционной системы.

Источник: https://fishki.net/anti/1905281-chastnoe-predprinimatelstvo-pri-staline.html © Fishki.net

https://fishki.net/a…aline.html

ОТВЕТЫ (1)

|

|

osankin ( Слушатель ) |

| 07 янв 2018 20:12:08 |

Не гоните дурь!

В СССР не было и не могло быть частной собственности. Это принципиальная позиция во всех программах партии большевиков. То, что в статье называется частной собственность на самом деле было кооперативной собственностью как и колхозная собственность.

ЦитатаКооперация промысловая - вид кооперации, объединяющей мелких производителей (кустарей и ремесленников) для совместно производства товаров и оказания услуг. Первые промысловые кооперативы возникли во Франции и Германии в середине 19 в.; они получили распространение в др. капиталистических странах в конце 19 — начале 20 вв. Однако в современных условиях К. п. имеет в капиталистических странах значительно меньшее распространение, чем кооперация потребительская, кредитная, сельскохозяйственная (см. Кооперация кредитная, Кооперация сельскохозяйственная, Кооперация потребительская). В конце 50-х гг. 20 в. в Великобритании насчитывалось 30 промышленных производственных кооперативов с числом членов 11,6 тыс., во Франции — 680 таких кооперативов.

В России до Великой Октябрьской социалистической революции целый ряд предметов широкого потребления производился кустарно-ремесленной промышленностью. Кустарями и ремесленниками изготовлялась подавляющая часть продукции ряда отраслей, таких, как обувная, шубная, рукавичная, бондарная, валяльно-войлочная, портняжная, а также предметов роскоши и др.

После победы Октябрьской социалистической революции К. п. стала для кустарей и ремесленников наиболее простым и доступным путём к социализму. В 1918—20 были сделаны первые шаги по кооперированию мелких товаропроизводителей. На 1 января 1919 насчитывалось 780 промысловых артелей. С переходом к мирному хозяйственному строительству Советское государство содействовало быстрому кооперированию кустарей и ремесленников: на 1 октября 1923 в кустарной промышленности уже было создано 4952, в 1925 — 8641, а в конце 1933 — 14811 кооперативов. В годы второй пятилетки (1933—37) процесс кооперирования кустарей был завершен. На 1 января 1941 было 25,6 тыс. промысловых кооперативов, которые объединяли 2,6 млн. человек.

В промысловых кооперативах обобществлялись только основные средства производства, необходимые для ведения промысла. Оплата производилась в зависимости от количества и качества затраченного труда на основе действующей в промышленности тарифной системы. Руководили деятельностью артелей союзы промысловой кооперации, объединявшие артели по производственному или территориальному признаку; союзы входили в промысловые советы, а во главе всей К. п. стоял Центральный совет промысловой кооперации (Центропромсовет).

Экономика Сталина Катасонов Валентин Юрьевич

ЦитатаФормы собственности в СССР: официальная трактовка

Для начала дадим краткое описание перечисленных выше трех форм собственности.

Личная собственность – имущество, которое принадлежало отдельно взятому человеку и необходимо было ему для удовлетворения жизненно важных потребностей (питание, крыша над головой, минимальные культурные потребности и т. д.). В круг личной собственности входили жилье, мебель, бытовая техника, транспортные средства и т. п. О более мелких предметах (книги, одежда, ювелирные украшения и т. д.) я даже не говорю. Советское государство внимательно следило, чтобы предметы личной собственности использовались лишь на удовлетворение жизненных потребностей человека и не превращались в средства производства – по крайней мере, не становились средством эксплуатации одного человека другим. Владение какими-то элементарными орудиями труда допускалось, но без использования наемного труда, например инструментами для работы в приусадебном хозяйстве. Существовали определенные ограничения на объем (как в стоимостном, так и физическом выражении) личного имущества.

Государственная собственность – доминирующая форма в СССР на протяжении всей советской истории. Она же считалась общенародной собственностью, прежде всего, это собственность на средства производства: фабрики, заводы, совхозы, торговые, транспортные, строительные и иные государственные организации, на балансах которых находились машины, оборудование (активные элементы основных фондов), различные здания и сооружения (пассивные элементы основных фондов), транспортные средства, объекты инфраструктуры (трубопроводы, порты, линии электропередач и т. д.). Плюс к этому запасы сырья и полуфабрикатов, а также готовая продукция (материальные оборотные средства). Плюс к этому средства на счетах в банке (денежные оборотные средства). Кроме того, в собственности государства находились природные ресурсы, объекты социальной инфраструктуры, разнообразное имущество военного назначения.

Кооперативная собственность в условиях полной и окончательной победы социализма (т. е. начиная со второй половины 1930-х гг.) была представлена, прежде всего, колхозами – производственными коллективными хозяйствами в аграрном секторе экономики. Но, между прочим, колхозам земля не принадлежала, а, согласно Конституции, находилась у них в бессрочном пользовании. Длительное время трактора и другая сельскохозяйственная техника также находились в пользовании колхозов. Указанная техника числилась на балансах машинно-тракторных станций (МТС), которые имели статус государственных организаций. Кроме колхозов были еще кооперативные организации в сфере заготовки сельскохозяйственного сырья и сельскохозяйственных продуктов и их реализации через свою торговую сеть (потребкооперация). Были еще артели, которые занимались производством промышленных предметов потребления и некоторых деталей для конечной продукции государственных промышленных предприятий.

В учебниках по советской (социалистической) экономике, которые издавались после смерти И. Сталина, именно так и представлялась картина социалистического общества: три основные формы собственности и два основных хозяйственных уклада (государственный и кооперативный). При этом кооперативный сводился к колхозам. Подчеркивалось, что по мере продвижения СССР на пути строительства социализма все большую роль будет приобретать государственная собственность, которая является действительно общенародной, а следовательно, социалистической. Именно так было записано в новой программе КПСС, которая была принята на XXII съезде партии в 1961 г. и которая провозглашала построение коммунистического общества в СССР к 1980 г.

...

Сталинская экономика: полная ликвидация частного капитала

Как я уже писал, в экономической истории СССР особое место занимает период с конца 1920-х гг. до конца 1950-х гг. Условно его можно назвать периодом сталинской экономики. Указанная модель сильно отличалась от того, что было до этого и после.

К началу 1930-х гг. частный капитал практически полностью исчез из экономики СССР. В первой половине 1930-х гг. была проведена массовая коллективизация крестьянства. Потребительская кооперация и кооперация в сфере несельскохозяйственного производства сохранилась, но сократила свои масштабы. С тех пор сложилась та структура собственности и хозяйственных укладов, о которых мы сказали в самом начале. Она действительно была такой (или примерно такой) во времена сталинской экономики.

Теперь почему была реорганизована промысловая кооперация:

ЦитатаЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 апреля 1956 года N 474 "О реорганизации промысловой кооперации" (с изменениями на 13 апреля 1973 года)

____________________________________________________________________

Фактически не применяется. См. Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах", Закон СССР от 26.05.1988 N 8998-XI "О кооперации в СССР". Документ с изменениями, внесенными: постановлением ЦК КПСС от 13 апреля 1973 года N 253.

____________________________________________________________________

ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечают, что в настоящее время многие предприятия промысловой кооперации перестали носить характер кустарно-кооперативного производства и по существу не отличаются от предприятий государственной промышленности. Современный уровень производства этих предприятий и их техническое оснащение требует изменения формы управления и более квалифицированного технического руководства предприятиями.

В целях обеспечения дальнейшего увеличения производства товаров широкого потребления, повышения их качества и снижения себестоимости, а также лучшего использования производственных мощностей и усиления специализации предприятий Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР

постановляют:

1. Признать необходимым реорганизовать промысловую кооперацию, передав ее наиболее крупные специализированные предприятия в ведение республиканских министерств соответствующих отраслей промышленности и областных и городских Советов депутатов трудящихся, а торговые предприятия и предприятия общественного питания - в ведение местных торгующих организаций системы министерств торговли и потребительской кооперации союзных республик.

Считать целесообразным сохранить в настоящее время в промысловой кооперации союзных республик артели инвалидов всех отраслей промышленности, артели, применяющие в основном надомный труд, артели народных художественных промыслов и другие артели, которые по своему характеру производства не могут быть переданы в ведение государственных органов.

Установить, что передача предприятий промысловой кооперации в ведение государственных органов и потребительской кооперации в соответствии с настоящим постановлением производится советами министров союзных республик с согласия общих собраний членов соответствующих артелей.

2. Обязать советы министров союзных республик:

а) обеспечить при передаче предприятий промысловой кооперации в ведение государственных органов бесперебойную работу этих предприятий, а также выполнение установленных им планов производства и поставки промышленной продукции торгующим организациям и другим потребителям;

б) сохранить на 1956 и 1957 годы для предприятий промысловой кооперации, которые передаются в ведение государственных органов, сложившуюся кооперацию по изготовлению оборудования, деталей, запасных частей и материалов;

в) разработать и осуществить мероприятия:

по дальнейшему значительному увеличению производства товаров широкого потребления, расширению ассортимента и повышению качества этих товаров в первую очередь путем лучшего использования имеющихся производственных мощностей, широкого внедрения новой техники и технологии производства и распространения опыта работы передовых предприятий и новаторов производства;

по специализации и объединению однородных по характеру производства предприятий и сокращению административно-управленческих расходов;

по освоению производства новых видов изделий широкого потребления и предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода;

по рациональному размещению производства товаров широкого потребления по отдельным экономическим районам в целях сокращения дальних и встречных перевозок товаров и лучшего удовлетворения потребностей населения в товарах широкого потребления за счет местного производства;

по расширению собственной сырьевой базы и лучшему использованию местного сырья и отходов промышленности;

по строительству по типовым проектам производственных зданий для размещения предприятий местной промышленности и промысловой кооперации;

по всестороннему улучшению бытового обслуживания населения, имея в виду при этом организацию механизированных предприятий по ремонту одежды, обуви, мебели, металлоизделий и других предметов домашнего и хозяйственного обихода с широкой сетью пунктов для приема заказов населения, улучшение качества и снижение стоимости ремонта;

по улучшению работы действующих предприятий артелей инвалидов, организации новых производств для тех инвалидов, которые могут без ущерба для их здоровья заниматься общественно полезным трудом, и строительству домов для инвалидов и престарелых.

3. Обязать советы министров республик и исполкомы краевых, областных и городских Советов депутатов трудящихся обеспечить использование арендованных организациями промысловой кооперации помещений, освобожденных в связи с ее реорганизацией, для расширения производства товаров широкого потребления и организации предприятий и мастерских по бытовому обслуживанию населения.

4. В связи с реорганизацией промысловой кооперации:

а) установить, что передача государственным органам предприятий промысловой кооперации производится безвозмездно со всеми активами и пассивами по балансу на 1-е число месяца.

Паевые взносы членов артелей, предприятия которых передаются в ведение государственных органов и потребительской кооперации, подлежат возврату в 1956 году в соответствии с уставами артелей промысловой кооперации;

б) списать за счет средств фондов долгосрочного кредитования числящуюся на балансах предприятий промысловой кооперации, передаваемых в ведение государственных органов, задолженность по ссудам из фондов долгосрочного кредитования, по ссудам, выданным на оказание временной финансовой помощи, а также освободить передаваемые предприятия от погашения задолженности по отчислениям от прибылей в фонды долгосрочного кредитования.

Предприятия промысловой кооперации, передаваемые в ведение государственных органов, уплачивают подоходный налог с прибылей по балансу на день передачи;

в) установить, что числящаяся на балансах предприятий промысловой кооперации, передаваемых в ведение государственных органов, задолженность по ссудам Сельхозбанка на индивидуальное жилищное строительство и покупку скота, по ссудам Цекомбанка на индивидуальное жилищное строительство и по ссудам Госбанка сохраняется на балансах этих предприятий с выдачей учреждениям соответствующего банка обязательств по этим ссудам. За передаваемыми предприятиями сохраняются обязательства, предусмотренные договорами, заключенными с коммунальными банками на кредитование индивидуального жилищного строительства.

Платежи, поступающие в погашение ссуд, выданных передаваемым предприятиям на индивидуальное жилищное строительство и покупку скота, зачислять в доход союзного бюджета.

5. Обязать советы министров союзных республик и Министерство финансов СССР:

а) обеспечить в 1956 году бесперебойное финансирование капиталовложений предприятий промысловой кооперации, передаваемых в ведение государственных органов, в соответствии с утвержденными планами капитальных работ за счет накоплений этих предприятий и в недостающей части - за счет средств фондов долгосрочного кредитования промысловой кооперации;

б) пополнить в безвозвратном порядке за счет средств фондов долгосрочного кредитования промысловой кооперации оборотные средства предприятий промысловой кооперации, передаваемых в ведение государственных органов, до установленных на текущий год нормативов с учетом уплаты подоходного налога и других платежей;

в) зачислить в республиканские фонды долгосрочного кредитования промысловой кооперации имеющиеся на день передачи излишки оборотных средств предприятий промысловой кооперации, передаваемых в ведение государственных органов, а также зачислить в централизованный фонд долгосрочного кредитования промысловой кооперации специальные вклады, ранее внесенные этими предприятиями в Торгбанк за счет излишков собственных оборотных средств, со списанием этих средств с балансов передаваемых предприятий;

г) обеспечить в 1956 году поступление в государственные бюджеты союзных республик платежей от предприятий, передаваемых в ведение государственных органов, в суммах, не менее установленных для них по финансовым планам, в виде подоходного налога, а также излишков оборотных средств и других платежей и установить порядок их использования.

6. В целях создания условий для более быстрого развития местной промышленности и обеспечения планомерного размещения производства товаров широкого потребления по отдельным экономическим районам считать целесообразным образовать в республиках, краях, областях и городах республиканского подчинения фонды развития местной промышленности.

Указанные фонды образуются за счет отчислений от накоплений предприятий районной и городской промышленности, предприятий областного, краевого и республиканского (АССР) подчинения, входящих в систему министерств местной и топливной промышленности и министерств местной промышленности, направляемых в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 10 октября 1953 года на расширение местной промышленности, а также из отчислений от накоплений предприятий республиканского подчинения, входящих в систему этих министерств союзных республик, не имеющих областного деления.

Размер отчислений в фонды развития местной промышленности и порядок использования средств этих фондов устанавливаются советами министров союзных республик.

7. В целях усиления ответственности рай(гор)исполкомов за развитие предприятий местной промышленности городского, областного, краевого и республиканского (АССР) подчинения, находящихся на территории данного района (города), и повышения их заинтересованности в этом деле обязать советы министров автономных республик и исполкомы краевых, областных и городских (городов республиканского подчинения) Советов депутатов трудящихся передавать в распоряжение рай(гор)исполкомов для жилищного, культурно-бытового строительства и благоустройства района (города) до 25% накоплений этих предприятий, направляемых в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 10 октября 1953 года на капитальное строительство.

8. Сохранить сложившуюся кооперацию между советами промысловой кооперации союзных республик по производству и поставке артелям оборудования, деталей, запасных частей, сырья и материалов.

9. Пункт утратил силу с 1 июля 1973 года - постановлением ЦК КПСС и Советов Министров СССР от 13 апреля 1973 года N 253..

10. Пункт утратил силу с 1 июля 1973 года - постановлением ЦК КПСС и Советов Министров СССР от 13 апреля 1973 года N 253..

11. Упразднить Центральный совет промысловой кооперации СССР (Центропромсовет).

Обязать правление Центропромсовета в двухмесячный срок закончить работу по упразднению Центрального совета промысловой кооперации СССР и передать Совету промысловой кооперации РСФСР учреждения, организации, предприятия, учебные заведения, стройки, непосредственно подчиненные Центропромсовету, все его имущество и денежные средства, а также архив и представить в Министерство финансов СССР на утверждение ликвидационный баланс Центропромсовета.

Совету Министров РСФСР обеспечить трудоустройство работников упраздняемого Центропромсовета.

Возложить на Совет промысловой кооперации РСФСР подготовку в учебных заведениях, принятых от Центропромсовета, специалистов для организаций промысловой кооперации всех союзных республик на договорных началах.

12. Преобразовать Всесоюзный совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации (Всекопромстрахсовет) в Совет кооперативного страхования членов артелей промысловой кооперации РСФСР (Роспромстрахсовет).

13. Возложить на Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР руководство всесоюзным добровольным физкультурно-спортивным ордена Ленина обществом промысловой кооперации "Спартак" и контроль за работой этого общества.

Установить, что расходы на содержание указанного общества "Спартак" производятся за счет отчислений от распределяемой прибыли артелей промысловой кооперации в размерах, устанавливаемых советами промысловой кооперации союзных республик.

14. Редакцию журнала "Промысловая кооперация" подчинить Совету промысловой кооперации РСФСР.

Вместо промысловой кооперации была создана местная промышленность.