История Великой Отечественной войны.

351,654

2,667

|

|

AndreyK-AV ( Практикант ) |

| 07 авг 2018 10:48:00 |

Бахчиванджи, Болховитинов, БИ-1

новая дискуссия Дискуссия 194

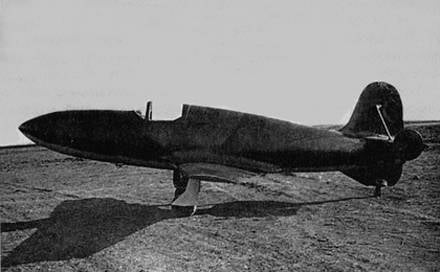

Утром 27 марта 1943 года первый советский реактивный истребитель «БИ-1» взлетел с аэродрома НИИ ВВС Кольцово в Свердловской области. Проходил седьмой по счету испытательный полет на достижение максимальной скорости. Достигнув двухкилометровой высоты и набрав скорость около 800 км/ч, самолет на 78-й секунде после выработки топлива неожиданно перешел в пике и столкнулся с землей. Сидевший за штурвалом опытный летчик-испытатель Г. Я. Бахчиванджи погиб. Эта катастрофа стала важным этапом в развитии самолетов с жидкостными ракетными двигателями в СССР, но хотя работы по ним и продолжались до конца 1940-х годов, данное направление развития авиации оказалось тупиковым. Тем не менее эти первые, хотя и не слишком удачные шаги оказали серьезное влияние на всю дальнейшую историю послевоенного развития советского авиа- и ракетостроения…

....

И вот почти после года испытаний в феврале 1940 г. состоялся первый полет «РП-318–1» на буксире за самолетом «Р 5». Летчик-испытатель?В. П. Федоров на высоте 2800 м отцепил буксировочный трос и запустил ракетный двигатель. За ракетопланом появилось небольшое облачко от зажигательного пиропатрона, потом бурый дым, затем огненная струя длиной около метра. «РП-318–1», развив максимальную скорость — всего лишь в 165 км/ч, перешел в полет с набором высоты.

Это скромное достижение все же позволило СССР вступить в члены довоенного «реактивного клуба» ведущих авиационных держав…

«Ближний истребитель»

Успехи немецких конструкторов не прошли незамеченными для советского руководства. В июле 1940 г. Комитет обороны при Совнаркоме принял постановление, определившее создание первых отечественных самолетов с реактивными двигателями. В постановлении, в частности, предусматривалось решение вопросов «о применении реактивных двигателей большой мощности для сверхскоростных стратосферных полетов»…

Массированные налеты люфтваффе на британские города и отсутствие в Советском Союзе достаточного количества радиолокационных станций выявили необходимость создания истребителя-перехватчика для прикрытия особо важных объектов, над проектом которого с весны 1941 г. начали работать молодые инженеры А. Я. Березняк и А. М. Исаев из ОКБ конструктора В. Ф. Болховитинова. Концепция их ракетного перехватчика с двигателем Душкина или «ближнего истребителя» опиралась на предложение Королева, выдвинутое еще в 1938 г.

«Ближний истребитель» при появлении самолета противника должен был быстро взлететь и, обладая высокой скороподъемностью и скоростью, догнать и уничтожить врага в первой атаке, затем после выработки топлива, используя запас высоты и скорости, спланировать на посадку.

Проект отличался необычайной простотой и дешевизной — вся конструкция должна была быть цельнодеревянной из клееной фанеры. Из металла изготовлялись рама двигателя, защита пилота и шасси, которые убирались под воздействием сжатого воздуха.

С началом войны Болховитинов привлек к работе над самолетом все ОКБ. В июле 1941 г. эскизный проект с пояснительной запиской был отправлен Сталину, и в августе Государственный комитет обороны принял решение о срочной постройке перехватчика, который был необходим частям ПВО Москвы. Согласно приказу по Наркомату авиапромышленности на изготовление машины отводилось 35 дней.

Самолет, получивший название «БИ» (ближний истребитель или, как в дальнейшем интерпретировали журналисты, «Березняк — Исаев») строили почти без детальных рабочих чертежей, вычерчивая на фанере его части в натуральную величину. Обшивка фюзеляжа выклеивалась на болванке из шпона, затем крепилась к каркасу. Киль выполнялся заодно с фюзеляжем, как и тонкое деревянное крыло кессонной конструкции, и обтягивался полотном. Деревянным был даже лафет для двух 20-мм пушек ШВАК с боезапасом из 90 снарядов. ЖРД Д-1 А-1100 устанавливался в хвостовой части фюзеляжа. Двигатель расходовал 6 кг керосина и кислоты в секунду. Общий запас топлива на борту самолета, равный 705 кг, обеспечивал работу двигателя в течение почти 2 мин. Расчетная взлетная масса самолета «БИ» составляла 1650 кг при массе пустого 805 кг.

В целях сокращения времени создания перехватчика по требованию заместителя наркома авиационной промышленности по опытному самолетостроению А. С. Яковлева планер самолета «БИ» был исследован в натурной аэродинамической трубе ЦАГИ, a на аэродроме летчик-испытатель Б. Н. Кудрин начал пробежки и подлеты на буксире. С разработкой силовой установки пришлось изрядно повозиться, поскольку азотная кислота разъедала баки и проводку и оказывала вредное воздействие на человека.

Однако все работы были прерваны в связи с эвакуацией ОКБ на Урал в поселок Белимбай в октябре 1941 г. Там с целью отладки работы систем ЖРД смонтировали наземный стенд — фюзеляж «БИ» с камерой сгорания, баками и трубопроводами. К весне 1942 г. программа наземных испытаний была завершена. Вскоре с конструкцией самолета и стендовой испытательной установкой ознакомился выпущенный из тюрьмы Глушко.

Летные испытания уникального истребителя поручили капитану Бахчиванджи, который совершил 65 боевых вылетов на фронте и сбил 5 немецких самолетов. Он предварительно освоил управление системами на стенде.

Утро 15 мая 1942 г. навсегда вошло в историю отечественной космонавтики и авиации, взлетом с грунта первого советского самолета с жидкостным реактивным двигателем. Полет, который продолжался 3 мин 9 сек на скорости 400 км/ч и при скороподъемности — 23 м/с, произвел сильное впечатление на всех присутствующих. Вот как об этом вспоминал Болховитинов в 1962 г.: «Для нас, стоявших на земле, этот взлет был необычным. Непривычно быстро набирая скорость, самолет через 10 секунд оторвался от земли и через 30 секунд скрылся из глаз. Только пламя двигателя говорило о том, где он находится. Так прошло несколько минут. Не скрою, у меня затряслись поджилки».

Члены государственной комиссии отметили в официальном акте, что «взлет и полет самолета «БИ-1» с ракетным двигателем, впервые примененным в качестве основного двигателя самолета, доказал возможность практического осуществления полета на новом принципе, что открывает новое направление развития авиации». Летчик-испытатель отмечал, что полет на самолете «БИ» в сравнении с обычными типами самолетов исключительно приятен, а по легкости управления самолет превосходит другие истребители.

Через день после испытаний в Билимбае была устроена торжественная встреча и митинг. Над столом президиума висел плакат: «Привет капитану Бахчиванджи, летчику, совершившему полет в новое!».

ОТВЕТЫ (1)

|

|

AndreyK-AV ( Практикант ) |

| 07 авг 2018 15:50:00 |

В развитие

|

| ||||||||||||

| |

|