Сталин. Роль в истории страны. Современники, события, явления. Сталин сегодня.

3,641,086

43,493

|

|

зарун ( Дилетант ) |

| 27 сен 2018 05:32:38 |

Сталинская удивительная статистика - сбор зерновых завышен на 60%

новая дискуссия Дискуссия 115

Хронической болезнью российской (советской) сельскохозяйственной статистики было искажение показателей, призванных отражать динамику воспроизводственного процесса. Порою эти искажения, порожденные требованиями господствовавшей тогда идеологии и практикой кратократического порядка, принимали столь значительные масштабы, что воссоздаваемые с помощью статистики картины-образы сельскохозяйственного роста отражали, скорее, фантомы какого-нибудь ирреального мира. Или, если сказать точнее, история сельскохозяйственной статистики России на протяжении советской эпохи знала периоды мощных взлетов волн фальсификаций, за которыми следовали периоды «отрезвления», отличавшиеся, помимо прочего, попытками реконструкции (восстановления) статистических данных, которые больше соответствовали бы истинным.

В этом отношении особого внимания заслуживает период 1932-1940 гг. Это время в истории российской статистики отмечено крупными деформациями сложившейся базы сельскохозяйственного учета; широким внедрением практики (использовавшейся и в дальнейшем) завышения реальных значений урожайности и сборов зерновых; закрытием большинства лучших статистических изданий; об этом свидетельствуют многие специалисты-историки, в частности, М.А. Вылцан, И.Е. Зеленин, С. Хедлунд, Ж. Медведев17 .

Если обратиться к хронологии событий, то после первого Всесоюзного агротехнического совещания по вопросам повышения урожайности (оно было проведено Колхозцентром в 1932 г.) последняя в зерновой отрасли хозяйства необъяснимым образом, по данным официальной статистики, взмыла вверх. Как следует из анализа, проведенного упомянутыми исследователями, секрет этого «ларчика» открывался просто с 1933 г. учетной категорией стала видовая урожайность, то есть урожайность, ожидаемая к началу уборки культуры и определяемая по виду стоящего урожая («урожайность на корню»).

По свидетельству И.В. Зеленина, в «Инструкции по измерению урожая на корню зерновых культур в 1933 г.» Центральной государственной комиссией (ЦГК) при СНК СССР по определению урожайности и валовых сборов зерновых от 22 мая 1933 г. разъяснялось, что «урожай на корню представляет собой весь урожай в поле, до последнего зерна.

Это тот урожай, который может быть собран, если бы совершенно отсутствовали потери и хищения зерна при уборке и обмолоте хлеба»18.

Зеленин же обратил внимание и на то, что «фактически уже с 1933 г. в официальных изданиях стали публиковаться данные о биологической урожайности»; именно это понятие (введено в декабре 1932 г.) использовалось при расчетах размеров валового урожая (и урожайности) зерновых, по сведениям авторов справочника «Страна Советов за 50 лет» (М., 1967 г.), в публикациях, относящихся к 1933-1953 гг.19 Но концептуализировано официально понятие «биологическая («чистая») урожайность» как базис для расчета величины урожая, полученного в данном году, было в 1939 г. Иначе говоря, в основу официального определения урожайности и валового сбора зерновых в стране была теперь положена категория "«чистая» урожайность" — «урожайность на корню». (По экспертному заключению М.А. Вылцана, «понятия урожайность на корню и «биологическая» урожайность тождественны»20.)

Данная категория учета была использована и ретроспективно — при исчислении значений урожайности и величин сборов зерновых в 1936-1938 гг. (с 1933 по 1935 гг. за официально признанную величину урожайности принималось значение «урожайности на корню», минус «технически неизбежные потери»)21. Из этого следует, что значения биологической (видовой) урожайности могли существенно превышать значения фактической (амбарной) урожайности; например, по зерновым культурам в период второй пятилетки (1933-1937 гг.) такое превышение составляло 23-25%22. В этом разрыве показателей отражалась, помимо прочего, величина потерь урожая, имевших место в период от начала его уборки до ссыпки в амбары (то есть размещения произведенного продукта под крышу)23.

В разгар «социалистического строительства» на селе (например, в 1930-1932 гг.) такие потери достигали, по оценке Народного комиссариата РКИ, 20-40% созревшего урожая; в целом же в 30-х годах они составляли 20-30% урожая24. Отметим, однако, что по ЦУНХУ потери в 1930 г. были меньшими. Тот же Зеленин, со ссылкой на В.В. Осинского, тогдашнего начальника ЦУНХУ, сообщает, что в 1930 г. «формальный сбор» зерна в СССР составлял — 835,5 млн.ц, а «фактический урожай» — «не более 780 млн.ц», т.е. 93,4% «формального» объема; таким образом, урожайность достигала лишь 7,9 ц/га (по сравнению с официальным показателем —8,47 ц/га)25. Но при этом не было обозначено, какого рода урожай был принят за «формальный». Меньший объем потерь зерна в 1930 г. находит свое объяснение, по-видимому, в том, что коллективизация охватила пока относительно небольшую часть экономического пространства деревни. По состоянию на 1930 г. было коллективизировано 23,6% всех крестьянских хозяйств, располагавших площадью посевов зерновых 30,9% всего зернового клина.

Произвели же колхозы в 1930 г. лишь 27,8% валовой продукции зерна26.

Исследователи останавливаются на сущностных мотивах этой статистической аномалии: система оценки размера урожая по виду, т.е. на его еще биологической стадии, позволяла кратократии существенно увеличивать норму обязательных поставок зерна в «закрома государства»; ведь размер принудительных отчуждений колхозного продукта задарма (обязательные поставки) устанавливался в 30-х годах, да и в послевоенный период, фактически как фиксированная доля валового урожая зерновых27 , оцененного по виду (или как доуборочная биологическая субстанция). Более того, «применение биологической урожайности означало более высокую оплату за работы МТС (на основе данных ЦГК стали исчислять натуроплату МТС), искусственное повышение товарности»28. И только после смерти Сталина в статистических изданиях, публиковавшихся в 1959 г. и позже, ретроспективно восстанавливаются значения урожайности за 1933-1939 гг., соответствующие категории амбарный (фактический) урожай (включающий, помимо собственно ссыпавшихся в закрома масс зерна, также те его массы, которые формировали «используемые в хозяйстве потери», приходившиеся на кормление скота непосредственно во время уборки урожая, общественное питание и другие аналогичные нужды)29.

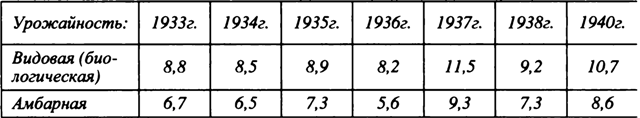

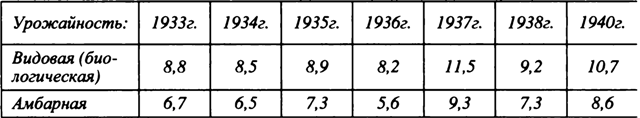

О глубине разрыва между видовой (или биологической) урожайностью, с одной стороны, и амбарной, с другой, в рассматриваемый период свидетельствуют следующие параллельные ряды данных (в ц/га)30

Если мы проведем сравнения между погодовыми показателями обоих рядов, то увидим, что различия между ними составляют 20-30%. Для нашей таблицы показатель за 1936 г. был реконструирован из среднего значения показателя за пятилетие 1933-1937 гг. и погодовых показателей за 1933, 1934, 1935, 1937 гг. Показатели за 1938, 1939 гг. соответствуют опубликованным М.А. Вылцаном (см. примечания к табл. 1-1), показатель за 1940 г. приводится практически во всех изданиях ЦСУ СССР. Статистическая ложь о сельскохозяйственном производстве достигла апогея в начале 50-х годов, когда Г.М. Маленков, озвучивший Отчетный доклад ЦК на XIX съезде КПСС (1952 г.), провозгласил, что СССР отныне производит 8 млрд. пудов (130 млн.т) зерна31. Ретроспективное «уточнение» этого показателя, осуществленное ЦСУ СССР с использованием методики расчетов амбарного урожая, уменьшило его значение до 78,7 млн.т на 1951 г. и 92,2 млн л на 1952 г. Всего же производилось в СССР в 1949 - 1953 гг., на излете существования режима Сталина, 80,9 млн.т зерна в среднем в год32.

Иначе говоря, статистическая величина сборов зерновых была завышена на 60,7%, причем реальная урожайность зерновых за период составляла лишь 7,7 ц/га, по сравнению со значением ее биологического (?) фантома — 12,4 ц/га.

http://statehistory.ru/books/Rastyannikov-V-G---Deryugina-I-V-_Urozhaynost-khlebov-v-Rossii/2

В этом отношении особого внимания заслуживает период 1932-1940 гг. Это время в истории российской статистики отмечено крупными деформациями сложившейся базы сельскохозяйственного учета; широким внедрением практики (использовавшейся и в дальнейшем) завышения реальных значений урожайности и сборов зерновых; закрытием большинства лучших статистических изданий; об этом свидетельствуют многие специалисты-историки, в частности, М.А. Вылцан, И.Е. Зеленин, С. Хедлунд, Ж. Медведев17 .

Если обратиться к хронологии событий, то после первого Всесоюзного агротехнического совещания по вопросам повышения урожайности (оно было проведено Колхозцентром в 1932 г.) последняя в зерновой отрасли хозяйства необъяснимым образом, по данным официальной статистики, взмыла вверх. Как следует из анализа, проведенного упомянутыми исследователями, секрет этого «ларчика» открывался просто с 1933 г. учетной категорией стала видовая урожайность, то есть урожайность, ожидаемая к началу уборки культуры и определяемая по виду стоящего урожая («урожайность на корню»).

По свидетельству И.В. Зеленина, в «Инструкции по измерению урожая на корню зерновых культур в 1933 г.» Центральной государственной комиссией (ЦГК) при СНК СССР по определению урожайности и валовых сборов зерновых от 22 мая 1933 г. разъяснялось, что «урожай на корню представляет собой весь урожай в поле, до последнего зерна.

Это тот урожай, который может быть собран, если бы совершенно отсутствовали потери и хищения зерна при уборке и обмолоте хлеба»18.

Зеленин же обратил внимание и на то, что «фактически уже с 1933 г. в официальных изданиях стали публиковаться данные о биологической урожайности»; именно это понятие (введено в декабре 1932 г.) использовалось при расчетах размеров валового урожая (и урожайности) зерновых, по сведениям авторов справочника «Страна Советов за 50 лет» (М., 1967 г.), в публикациях, относящихся к 1933-1953 гг.19 Но концептуализировано официально понятие «биологическая («чистая») урожайность» как базис для расчета величины урожая, полученного в данном году, было в 1939 г. Иначе говоря, в основу официального определения урожайности и валового сбора зерновых в стране была теперь положена категория "«чистая» урожайность" — «урожайность на корню». (По экспертному заключению М.А. Вылцана, «понятия урожайность на корню и «биологическая» урожайность тождественны»20.)

Данная категория учета была использована и ретроспективно — при исчислении значений урожайности и величин сборов зерновых в 1936-1938 гг. (с 1933 по 1935 гг. за официально признанную величину урожайности принималось значение «урожайности на корню», минус «технически неизбежные потери»)21. Из этого следует, что значения биологической (видовой) урожайности могли существенно превышать значения фактической (амбарной) урожайности; например, по зерновым культурам в период второй пятилетки (1933-1937 гг.) такое превышение составляло 23-25%22. В этом разрыве показателей отражалась, помимо прочего, величина потерь урожая, имевших место в период от начала его уборки до ссыпки в амбары (то есть размещения произведенного продукта под крышу)23.

В разгар «социалистического строительства» на селе (например, в 1930-1932 гг.) такие потери достигали, по оценке Народного комиссариата РКИ, 20-40% созревшего урожая; в целом же в 30-х годах они составляли 20-30% урожая24. Отметим, однако, что по ЦУНХУ потери в 1930 г. были меньшими. Тот же Зеленин, со ссылкой на В.В. Осинского, тогдашнего начальника ЦУНХУ, сообщает, что в 1930 г. «формальный сбор» зерна в СССР составлял — 835,5 млн.ц, а «фактический урожай» — «не более 780 млн.ц», т.е. 93,4% «формального» объема; таким образом, урожайность достигала лишь 7,9 ц/га (по сравнению с официальным показателем —8,47 ц/га)25. Но при этом не было обозначено, какого рода урожай был принят за «формальный». Меньший объем потерь зерна в 1930 г. находит свое объяснение, по-видимому, в том, что коллективизация охватила пока относительно небольшую часть экономического пространства деревни. По состоянию на 1930 г. было коллективизировано 23,6% всех крестьянских хозяйств, располагавших площадью посевов зерновых 30,9% всего зернового клина.

Произвели же колхозы в 1930 г. лишь 27,8% валовой продукции зерна26.

Исследователи останавливаются на сущностных мотивах этой статистической аномалии: система оценки размера урожая по виду, т.е. на его еще биологической стадии, позволяла кратократии существенно увеличивать норму обязательных поставок зерна в «закрома государства»; ведь размер принудительных отчуждений колхозного продукта задарма (обязательные поставки) устанавливался в 30-х годах, да и в послевоенный период, фактически как фиксированная доля валового урожая зерновых27 , оцененного по виду (или как доуборочная биологическая субстанция). Более того, «применение биологической урожайности означало более высокую оплату за работы МТС (на основе данных ЦГК стали исчислять натуроплату МТС), искусственное повышение товарности»28. И только после смерти Сталина в статистических изданиях, публиковавшихся в 1959 г. и позже, ретроспективно восстанавливаются значения урожайности за 1933-1939 гг., соответствующие категории амбарный (фактический) урожай (включающий, помимо собственно ссыпавшихся в закрома масс зерна, также те его массы, которые формировали «используемые в хозяйстве потери», приходившиеся на кормление скота непосредственно во время уборки урожая, общественное питание и другие аналогичные нужды)29.

О глубине разрыва между видовой (или биологической) урожайностью, с одной стороны, и амбарной, с другой, в рассматриваемый период свидетельствуют следующие параллельные ряды данных (в ц/га)30

Если мы проведем сравнения между погодовыми показателями обоих рядов, то увидим, что различия между ними составляют 20-30%. Для нашей таблицы показатель за 1936 г. был реконструирован из среднего значения показателя за пятилетие 1933-1937 гг. и погодовых показателей за 1933, 1934, 1935, 1937 гг. Показатели за 1938, 1939 гг. соответствуют опубликованным М.А. Вылцаном (см. примечания к табл. 1-1), показатель за 1940 г. приводится практически во всех изданиях ЦСУ СССР. Статистическая ложь о сельскохозяйственном производстве достигла апогея в начале 50-х годов, когда Г.М. Маленков, озвучивший Отчетный доклад ЦК на XIX съезде КПСС (1952 г.), провозгласил, что СССР отныне производит 8 млрд. пудов (130 млн.т) зерна31. Ретроспективное «уточнение» этого показателя, осуществленное ЦСУ СССР с использованием методики расчетов амбарного урожая, уменьшило его значение до 78,7 млн.т на 1951 г. и 92,2 млн л на 1952 г. Всего же производилось в СССР в 1949 - 1953 гг., на излете существования режима Сталина, 80,9 млн.т зерна в среднем в год32.

Иначе говоря, статистическая величина сборов зерновых была завышена на 60,7%, причем реальная урожайность зерновых за период составляла лишь 7,7 ц/га, по сравнению со значением ее биологического (?) фантома — 12,4 ц/га.

http://statehistory.ru/books/Rastyannikov-V-G---Deryugina-I-V-_Urozhaynost-khlebov-v-Rossii/2

ОТВЕТЫ (1)