Жизнь, Разум, Человек, Религия и Наука

151,471

565

|

|

Yuri Rus ( Слушатель ) |

| 03 окт 2013 в 07:19 |

Тред №622996

новая дискуссия Дискуссия 177

Аберрация Света

Я хотел сначала закончить разбор аберрации звука, в частности, продемонстрировать искривление лучей звука от движущегося источника. Это важный вопрос, но сейчас у меня нет на него времени. Я перейду к аберрации света. К сожалению, у меня нет времени делать «красивые» картинки, может быть, нарисую что-нибудь от руки.

Я хочу подчеркнуть, что аберрация – чрезвычайно важное и совершенно непонятое физикой явление. Физика даже неправильно формулирует суть этого явления (я об этом много писал выше и сейчас не буду повторять). Именно из-за этого вся электродинамика физики неверна. Именно понимание сути аберрации света и аберрации электрического поля поможет нам по-настоящему понять, что такое магнитное поле. А в итоге – что такое гравитация и как создать искусственное гравитационное поле.

Важнейший факт об аберрации света состоит в том, что она происходит прямо противоположно аберрации звука (в терминологии русики; физика же вообще практически не интересуется аберрацией звука, как я ранее писал). Я приводил ранее картинки для аберрации света и звука, сейчас приведу лишь две картинки.

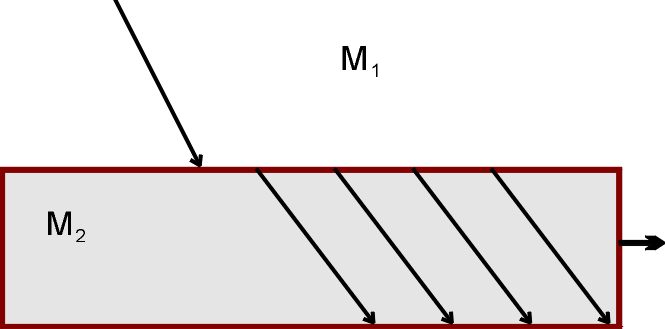

Первая – лучевые треки для звука (это слегка измененная картинка луча 2 со страницы 9, где верх и низ поменялись местами):

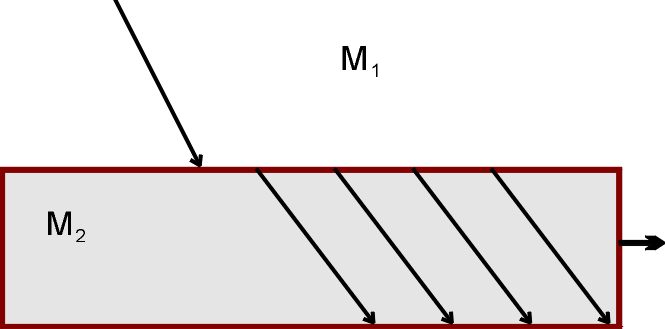

Вторая – лучевые треки для света (эта картинка взята без изменений со страницы 9):

При аберрации звука, лучи звука отклоняются в том же направлении, в котором движется элемент среды (а лучи, перпендикулярные направлению движения элемента среды, вообще не отклоняются). При аберрации света, лучи света отклоняются в направлении, противоположном направлению движения телескопа (лучи, перпендикулярные направлению движения телескопа, отклоняются тоже, причем угол аберрации для таких лучей максимален, а не минимален, как у звука).

Правила аберрации звука я выводил, основываясь на Аксиоме 10:

Аксиома 10 (Принцип Гюйгенса): Каждую точку волнового фронта можно считать источником вторичных сферических волн, которые распространяются во внутренней системе отсчета того элемента среды, которой принадлежит эта точка. Поверхность, касательная ко всем вторичным волнам, представляет собой волновой фронт в следующий момент времени. Лучи перпендикулярны волновому фронту в том элементе среды, в котором он распространяется.

Собственно, Аксиома 10 должна выполняться и для света (для светоносного эфира). Почему же мы видим столь явное различие в том, как происходит аберрация света в движущемся объекте (телескопе, движущемся вместе с Землей) и как происходит аберрация звука в движущемся элементе среды?

Самое простое и логичное объяснение этого различия заключается в том, что свет распространяется в неподвижном эфире, который не увлекается вместе с движением телескопа. Фронты волн света и перпендикулярные им лучи распространяются относительно неподвижного эфира, а телескоп всего лишь движется относительно этих фронтов и лучей.

Прекрасно, но как тогда объяснить опыт Физо? И как объяснить, почему свет в веществе (газе, воде, стекле, алмазе) распространяется со скоростью, меньшей, чем скорость света в вакууме c?

В XIX веке, ответить на этот вопрос было не так просто. Однако сейчас мы можем воспользоваться результатами физики ХХ века, а именно тем фактом, что свет в веществе не распространяется непрерывно, а поглощается атомами и через некоторое время переизлучается. Фактически, свет как в вакууме, так и в веществе распространяется всегда с одной и той же скоростью с, но в веществе распространение света «делает паузы». Во время этих пауз, атомы вещества (воды в опыте Физо) перемещаются в пространстве со скоростью v, потом свет опять распространяется со скоростью с, и опять возбужденные атомы воды сносятся со скоростью v, и так далее. Именно благодаря этому «сносу» возбужденных атомов и возникает эффект, который в XIX веке был интерпретирован как частичное увлечение эфира движущейся водой. Как мы видим, увлечение эфира веществом совсем не требуется, чтобы объяснить влияние движения воды и коэффициента преломления на скорость распространения света в опыте Физо.

V = c/n + v (1 – 1/n²) – уравнение Фреснеля.

Теперь об аберрации света. Если мы, подобно ученым XIX века, примем на основании опыта Физо гипотезу, что эфир частично увлекается веществом, то мы в принципе не сможем объяснить любые эксперименты по аберрации света от звезд. Потому что, еще раз, если элемент среды, в котором распространяется волны, движется, то лучи должны отклоняться в направлении движения этого элемента среды (по правилам аберрации звука), но ни в коем случае не в противоположном направлении. Но именно отклонение лучей света от звезд в направлении, противоположном направлению движения Земли, наблюдается для аберрации света.

В том-то и дело, что в XIX веке такое «классическое» объяснение аберрации света за счет частичного или полного увлечения эфира Землей не вызывало ни у кого особенного протеста, казалось вполне логичным. Почему? Потому что само понятие аберрации было (и остается) совершенно неправильно сформулированным физикой. Правильная формулировка аберрации – это явление, связанное с переходом лучей и волн из одной среды в другую, движущуюся относительно первой среды. Неправильная формулировка, используемая физикой, – это изменение направления распространения света при переходе из одной системы отсчёта к другой (Физическая энциклопедия, c.10, гл. ред. А. М. Прохоров. T.1, 1988).

А если вы неправильно формулируете саму суть исследуемого явления, то неудивительно, что вы не увидите столь простое и очевидное противоречие. Если вы только смотрите на формулы, описывающие распространение света в межзвездной среде с точки зрения разных систем отсчета и совершенно не интересуетесь, что происходит с направлением лучей света при переходе в телескоп, то вы не заметите, что если бы эфир, частично или полностью, увлекался движущимся телескопом, то аберрация лучей была бы в противоположном направлении.

Итак, опыт Эйри. Он показал, что угол аберрации света от звезд не зависит от среды, которой заполнен телескоп, будь то вода или воздух. Но скорость света в воде значительно меньше, чем в воздухе, и казалось бы, телескоп, заполненный водой, должен был сдвинуться значительно больше, чем телескоп, заполненный воздухом, за то время, которое требуется свету на путешествие от одного конца телескопа до другого. То есть аберрация света для телескопа с водой должна была быть больше, чем для телескопа с воздухом. Однако углы аберрации в обоих случаях были одинаковы. Как это объяснить?

Поскольку, как мы уже выяснили, ни полное, ни частичное увлечение эфира веществом не может объяснить явление аберрации света (в этих случаях аберрация была бы в противоположном направлении), давайте выясним, способна ли справиться с этой проблемой гипотеза, что эфир веществом вообще не увлекается. Опять вспомним, что свет в веществе распространяется не непрерывно, а поглощается и через некоторое время переизлучается атомами. Что это означает для аберрации света от звезд в телескопе, заполненном средами с разными коэффициентами преломления? Это означает, что свет внутри вещества, заполняющего телескоп, распространяется всегда со скоростью света в вакууме с, а движение телескопа в пространстве во время «пауз», между поглощением света атомами и его переизлучением, никакого влияния на угол аберрации не оказывает. Здесь была бы полезна картинка, но у меня нет времени ее рисовать.

Если мы слегка упростим модель и будем считать, что свет поглощается и излучается всеми атомами вещества одновременно, то мы получим следующую картину:

1. Свет распространяется в межзвездном эфире.

2. Достигает поверхности телескопа.

3. Входит внутрь телескопа и распространяется там со скоростью света c какое-то время.

4. Поглощается атомами.

5. Атомы смещаются со скоростью v на какое-то расстояние.

6. Свет переизлучается и распространяется внутри вещества со скоростью c – под тем же углом, под каким он распространялся до поглощения атомами.

7. Свет поглощается другими атомами.

8. Атомы смещаются со скоростью v на какое-то расстояние.

9. Свет переизлучается и распространяется внутри вещества со скоростью c – под тем же углом, под каким он распространялся до поглощения атомами.

И т.д.

Таким образом, мы видим, что хотя скорость света в разных средах различна, это не приведет к разным углам аберрации для телескопов, заполненным воздухом или водой. Потому что «паузы», во время которых возбужденные атомы смещаются в пространстве, не влияют на направление лучей и положение фронтов волн в веществе после переизлучения.

Подытоживая – гипотеза, что эфир вообще не увлекается веществом, прекрасно способна объяснить и все эксперименты по аберрации света, и опыт Физо, и другие эксперименты со светом, которые в XIX веке заставили большинство ученых принять гипотезу о частичном увлечении эфира веществом (и еще раз скажу вам – в этом случае аберрация была бы в другом направлении).

В то же время, в конце XIX века многие (если не большинство) ученые были сторонниками гипотезы, что эфир неподвижен и представляет из себя твердое тело. Мы же пока не будем торопиться с выбором. Тот факт, что эфир не увлекается веществом (атомами, чтобы быть более точными), не означает автоматически, что он неподвижен и является твердым телом. Газообразный или жидкий эфир тоже ведь может не увлекаться веществом. И при этом быть способным двигаться. И быть способным взаимодействовать с какими-то другими формами материи или полями. Скажем, электрическое поле, теоретически, могло бы приводить эфир в движение – и никакие эксперименты по аберрации света этому не противоречат. Так что оставим этот вопрос открытым.

Я хотел сначала закончить разбор аберрации звука, в частности, продемонстрировать искривление лучей звука от движущегося источника. Это важный вопрос, но сейчас у меня нет на него времени. Я перейду к аберрации света. К сожалению, у меня нет времени делать «красивые» картинки, может быть, нарисую что-нибудь от руки.

Я хочу подчеркнуть, что аберрация – чрезвычайно важное и совершенно непонятое физикой явление. Физика даже неправильно формулирует суть этого явления (я об этом много писал выше и сейчас не буду повторять). Именно из-за этого вся электродинамика физики неверна. Именно понимание сути аберрации света и аберрации электрического поля поможет нам по-настоящему понять, что такое магнитное поле. А в итоге – что такое гравитация и как создать искусственное гравитационное поле.

Важнейший факт об аберрации света состоит в том, что она происходит прямо противоположно аберрации звука (в терминологии русики; физика же вообще практически не интересуется аберрацией звука, как я ранее писал). Я приводил ранее картинки для аберрации света и звука, сейчас приведу лишь две картинки.

Первая – лучевые треки для звука (это слегка измененная картинка луча 2 со страницы 9, где верх и низ поменялись местами):

Вторая – лучевые треки для света (эта картинка взята без изменений со страницы 9):

При аберрации звука, лучи звука отклоняются в том же направлении, в котором движется элемент среды (а лучи, перпендикулярные направлению движения элемента среды, вообще не отклоняются). При аберрации света, лучи света отклоняются в направлении, противоположном направлению движения телескопа (лучи, перпендикулярные направлению движения телескопа, отклоняются тоже, причем угол аберрации для таких лучей максимален, а не минимален, как у звука).

Правила аберрации звука я выводил, основываясь на Аксиоме 10:

Аксиома 10 (Принцип Гюйгенса): Каждую точку волнового фронта можно считать источником вторичных сферических волн, которые распространяются во внутренней системе отсчета того элемента среды, которой принадлежит эта точка. Поверхность, касательная ко всем вторичным волнам, представляет собой волновой фронт в следующий момент времени. Лучи перпендикулярны волновому фронту в том элементе среды, в котором он распространяется.

Собственно, Аксиома 10 должна выполняться и для света (для светоносного эфира). Почему же мы видим столь явное различие в том, как происходит аберрация света в движущемся объекте (телескопе, движущемся вместе с Землей) и как происходит аберрация звука в движущемся элементе среды?

Самое простое и логичное объяснение этого различия заключается в том, что свет распространяется в неподвижном эфире, который не увлекается вместе с движением телескопа. Фронты волн света и перпендикулярные им лучи распространяются относительно неподвижного эфира, а телескоп всего лишь движется относительно этих фронтов и лучей.

Прекрасно, но как тогда объяснить опыт Физо? И как объяснить, почему свет в веществе (газе, воде, стекле, алмазе) распространяется со скоростью, меньшей, чем скорость света в вакууме c?

В XIX веке, ответить на этот вопрос было не так просто. Однако сейчас мы можем воспользоваться результатами физики ХХ века, а именно тем фактом, что свет в веществе не распространяется непрерывно, а поглощается атомами и через некоторое время переизлучается. Фактически, свет как в вакууме, так и в веществе распространяется всегда с одной и той же скоростью с, но в веществе распространение света «делает паузы». Во время этих пауз, атомы вещества (воды в опыте Физо) перемещаются в пространстве со скоростью v, потом свет опять распространяется со скоростью с, и опять возбужденные атомы воды сносятся со скоростью v, и так далее. Именно благодаря этому «сносу» возбужденных атомов и возникает эффект, который в XIX веке был интерпретирован как частичное увлечение эфира движущейся водой. Как мы видим, увлечение эфира веществом совсем не требуется, чтобы объяснить влияние движения воды и коэффициента преломления на скорость распространения света в опыте Физо.

V = c/n + v (1 – 1/n²) – уравнение Фреснеля.

Теперь об аберрации света. Если мы, подобно ученым XIX века, примем на основании опыта Физо гипотезу, что эфир частично увлекается веществом, то мы в принципе не сможем объяснить любые эксперименты по аберрации света от звезд. Потому что, еще раз, если элемент среды, в котором распространяется волны, движется, то лучи должны отклоняться в направлении движения этого элемента среды (по правилам аберрации звука), но ни в коем случае не в противоположном направлении. Но именно отклонение лучей света от звезд в направлении, противоположном направлению движения Земли, наблюдается для аберрации света.

Цитата: существо с антитентуры от 17.09.2013 23:27:06Что-то я тут не понял. Вроде всё наоборот. В 1871—1872 гг. Эйри наполнил большой гринвичский телескоп водой и повторил опыт Брэдли по наблюдению звезды γ-Дракона. Он наблюдал звезду вблизи зенита с помощью вертикально установленного телескопа высотой 35,3 дюйма, заполненного водой. По теории Клинкерфуса за полгода угловое смещение звезды должно было составить около 30", в то время как на опыте смещение не превышало 1" и лежало в пределах ошибок эксперимента. Согласно выводам из опыта Эйри следовало — орбитальное движение Земли полностью увлекает светоносную среду.

В том-то и дело, что в XIX веке такое «классическое» объяснение аберрации света за счет частичного или полного увлечения эфира Землей не вызывало ни у кого особенного протеста, казалось вполне логичным. Почему? Потому что само понятие аберрации было (и остается) совершенно неправильно сформулированным физикой. Правильная формулировка аберрации – это явление, связанное с переходом лучей и волн из одной среды в другую, движущуюся относительно первой среды. Неправильная формулировка, используемая физикой, – это изменение направления распространения света при переходе из одной системы отсчёта к другой (Физическая энциклопедия, c.10, гл. ред. А. М. Прохоров. T.1, 1988).

А если вы неправильно формулируете саму суть исследуемого явления, то неудивительно, что вы не увидите столь простое и очевидное противоречие. Если вы только смотрите на формулы, описывающие распространение света в межзвездной среде с точки зрения разных систем отсчета и совершенно не интересуетесь, что происходит с направлением лучей света при переходе в телескоп, то вы не заметите, что если бы эфир, частично или полностью, увлекался движущимся телескопом, то аберрация лучей была бы в противоположном направлении.

Итак, опыт Эйри. Он показал, что угол аберрации света от звезд не зависит от среды, которой заполнен телескоп, будь то вода или воздух. Но скорость света в воде значительно меньше, чем в воздухе, и казалось бы, телескоп, заполненный водой, должен был сдвинуться значительно больше, чем телескоп, заполненный воздухом, за то время, которое требуется свету на путешествие от одного конца телескопа до другого. То есть аберрация света для телескопа с водой должна была быть больше, чем для телескопа с воздухом. Однако углы аберрации в обоих случаях были одинаковы. Как это объяснить?

Поскольку, как мы уже выяснили, ни полное, ни частичное увлечение эфира веществом не может объяснить явление аберрации света (в этих случаях аберрация была бы в противоположном направлении), давайте выясним, способна ли справиться с этой проблемой гипотеза, что эфир веществом вообще не увлекается. Опять вспомним, что свет в веществе распространяется не непрерывно, а поглощается и через некоторое время переизлучается атомами. Что это означает для аберрации света от звезд в телескопе, заполненном средами с разными коэффициентами преломления? Это означает, что свет внутри вещества, заполняющего телескоп, распространяется всегда со скоростью света в вакууме с, а движение телескопа в пространстве во время «пауз», между поглощением света атомами и его переизлучением, никакого влияния на угол аберрации не оказывает. Здесь была бы полезна картинка, но у меня нет времени ее рисовать.

Если мы слегка упростим модель и будем считать, что свет поглощается и излучается всеми атомами вещества одновременно, то мы получим следующую картину:

1. Свет распространяется в межзвездном эфире.

2. Достигает поверхности телескопа.

3. Входит внутрь телескопа и распространяется там со скоростью света c какое-то время.

4. Поглощается атомами.

5. Атомы смещаются со скоростью v на какое-то расстояние.

6. Свет переизлучается и распространяется внутри вещества со скоростью c – под тем же углом, под каким он распространялся до поглощения атомами.

7. Свет поглощается другими атомами.

8. Атомы смещаются со скоростью v на какое-то расстояние.

9. Свет переизлучается и распространяется внутри вещества со скоростью c – под тем же углом, под каким он распространялся до поглощения атомами.

И т.д.

Таким образом, мы видим, что хотя скорость света в разных средах различна, это не приведет к разным углам аберрации для телескопов, заполненным воздухом или водой. Потому что «паузы», во время которых возбужденные атомы смещаются в пространстве, не влияют на направление лучей и положение фронтов волн в веществе после переизлучения.

Подытоживая – гипотеза, что эфир вообще не увлекается веществом, прекрасно способна объяснить и все эксперименты по аберрации света, и опыт Физо, и другие эксперименты со светом, которые в XIX веке заставили большинство ученых принять гипотезу о частичном увлечении эфира веществом (и еще раз скажу вам – в этом случае аберрация была бы в другом направлении).

В то же время, в конце XIX века многие (если не большинство) ученые были сторонниками гипотезы, что эфир неподвижен и представляет из себя твердое тело. Мы же пока не будем торопиться с выбором. Тот факт, что эфир не увлекается веществом (атомами, чтобы быть более точными), не означает автоматически, что он неподвижен и является твердым телом. Газообразный или жидкий эфир тоже ведь может не увлекаться веществом. И при этом быть способным двигаться. И быть способным взаимодействовать с какими-то другими формами материи или полями. Скажем, электрическое поле, теоретически, могло бы приводить эфир в движение – и никакие эксперименты по аберрации света этому не противоречат. Так что оставим этот вопрос открытым.

Отредактировано: Yuri Rus - 06 дек 2019 в 19:48

ОТВЕТЫ (0)

Комментарии не найдены!