Мировая Закулиса или Театр Теней

7,773,406

11,049

|

|

Ахмад ибн Куйя (Ахмет Куе ( Слушатель ) |

| 22 мар 2015 16:45:41 |

Тред №918650

новая дискуссия Дискуссия 458

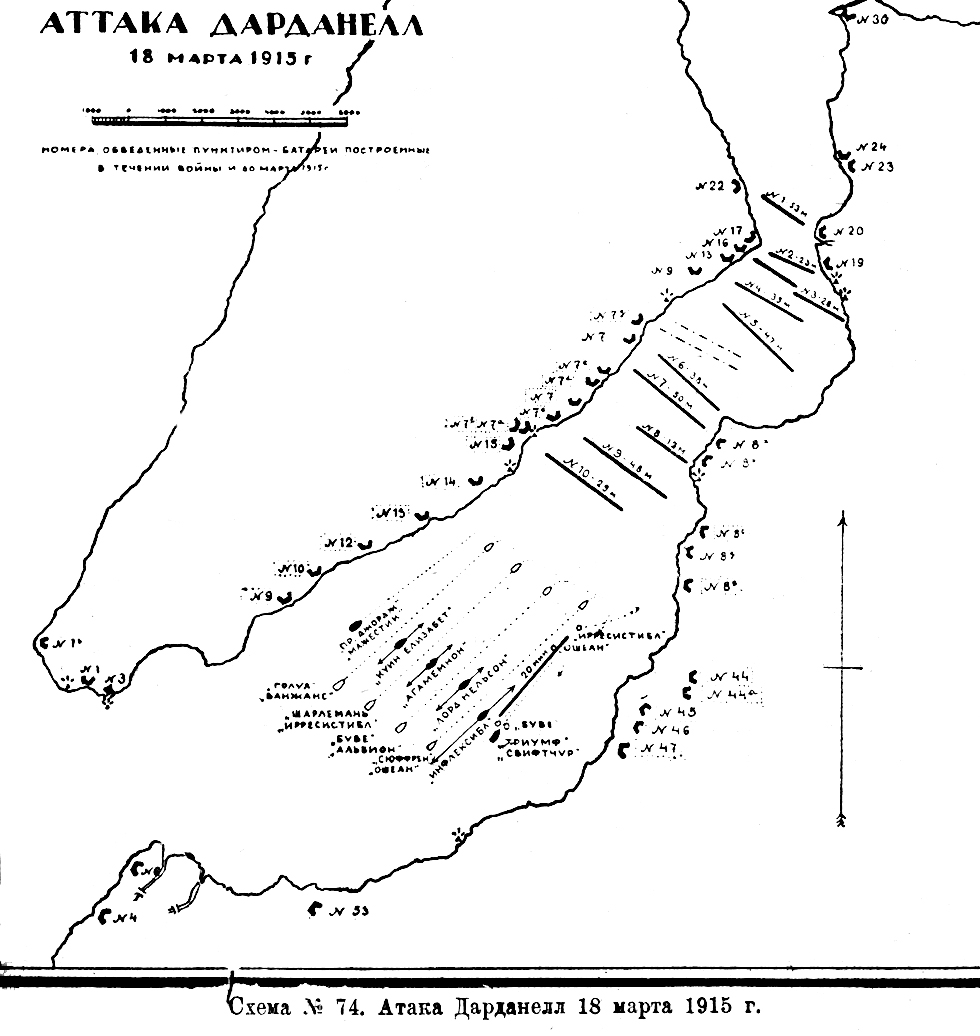

Сейчас ровно столетие Дарденнельской операции англо-французов и обороны Чанакалле-Галпиоли от турок - но тишина в СМИ. "Прорыв самоубийц" из англо-французской эскадры в пролив Дарданеллы 18 марта 1915 года" - в СМИ сегодня вспоминать не хотят. Хотя ходила байка, что в один из броненосцев попало... каменное ядро из пушки времен Роксоланы, но больше похоже на турецкий агитпроп.

Тогда морской министр Уинстон Черчиль устроил второй Балаклавский бой и дубль-атаку легкой кавбригады, в роли которой сначала выступили броненосцы. А на суше в морском десанте - аналогично выступили анзаки - австралийцы и новозеландцы. Они до исх пор поют грустные лиричные песни про эти бои на кровавых пляжах... Самая известная: "Вальсирующая Матильда" ака "Waltzing Matilda" (Матильда - это сумка и шинельная скатка у атакующих солдат, которая болатлась-вальсировала за спиной - сленг такой) Ну и дарданнельская "Матильда" - это неофициальный гимн Австралии сегодня:

[movie=400,300]http://youtu.be/VktJNNKm3B0[/movie]

У кого есть знакомые из Австралии - напомните о вековом юбилее этих событий и об этой песне "Матильда".

Но мало кто сегодня помнит, что Николай Второй на рубеже 1896-1897 года по планам РосИмп Флота РусИмп Армии готовил Захват Проливов, о чем до сих пор не пишут в учебниках. А такие попытки со стороны Великобритании не должны были остаться безнаказанными. Поэтому русско-японская война на трансатлантические кредиты на вооружении Японии должны была стать неизбежной.

Итак, как это было - слово Александру Широкораду про "Большую игру Россия-Англия в Проливах".

1 ноября 1895 г. министр иностранных дел Австро-Венгрии А. Голуховский (поляк) поддержал Англию и предложил европейским державам ввести в проливы эскадры, «невзирая на протест и сопротивление оттоманского правительства».

Аналитики русского Генерального штаба и Министерства иностранных дел, основываясь на поступавшей к ним конфиденциальной информации, заранее определили нарастание [386] британской угрозы Босфору. Еще за месяц до выступления лорда Солсбери, о котором я уже упоминал, 6 июля 1895 г. в Петербурге было собрано «Особое совещание» в составе министров: военного, морского, иностранных дел, русского посла в Турции А. И. Нелидова, а также высших военных чинов. В постановлении совещания упомянуто о «полной военной готовности захвата Константинополя». Далее сказано: «Взяв Босфор, Россия выполнит одну из своих исторических задач, станет хозяином Балканского полуострова, будет держать под постоянным ударом Англию, и ей нечего будет бояться со стороны Черного моря. Затем все свои военные силы она сможет тогда сосредоточить на западной границе и на Дальнем Востоке, чтобы утвердить свое господство над Тихим океаном» .

Летом 1896 г. два чиновника Морского министерства были командированы в Константинополь для осмотра узкой части Босфора. В августе того же года штаб Одесского военного округа направил к Босфору комиссию под руководством генерал-майора Чичагова. Эта комиссия получила разрешение султана на осмотр укреплений Босфора и Дарданелл с условием, что о замеченных недостатках в оборонительной системе Дарданелльского пролива будет информировано турецкое правительство. Заключение комиссии Чичагова, указавшей на недостаточность дарданелльских укреплений, было направлено для сведения в Министерство иностранных дел России. С ним было ознакомлено турецкое правительство, которому предлагалось обратиться за содействием в минной обороне пролива к России.

Параллельно с подготовкой к десанту Россия пыталась выяснить намерения великих держав и мирным путем урегулировать вопрос о Проливах. В сентябре 1896 г. Николай II посетил Англию, где в замке Бальмораль — шотландской резиденции королевы Виктории — состоялись его переговоры с премьер-министром Солсбери. В том числе обсуждался вопрос и о Черноморских проливах. Николай II заявил [387] о желании России установить контроль над Проливами без овладения какими-либо частями территории Турции. Солсбери отвечал, что это может быть осуществлено только «после исчезновения Турецкой империи». Так что переговоры оказались безрезультатными.

Главный морской штаб с санкции царя решил поддержать вторжение в Босфор посылкой балтийской эскадры в Средиземное море. Поскольку броненосцы, создаваемые по судостроительной программе 1895 г., были еще на стапелях, то на Средиземное море послали только два броненосца под командованием контр-адмирала П. П. Андреева. В конце июля 1896 г. «Император Александр II» и «Наварин» покинули Кронштадт, обогнули Европу и 19 сентября 1896 г, бросили якоря в греческом порту Пирей. Поводом для этого послужили события на Крите.

На Балтике остались лишь устаревший броненосец «Петр Великий», малый броненосец «Гангут» да проходивший испытания броненосец «Сисой Великий». Тем не менее обстановка заставила отправить в Средиземное море и не введенного официально в строй «Сисоя». В конце ноября 1896 г. «Сисой» покинул Кронштадт и уже в начале декабря вошел в Средиземное море.

На Тихом океане Россия имела только один броненосец, и его тоже отправили в Средиземноморье. Англичане, скрипя зубами, пропустили броненосец «Николай I» через Суэцкий канал.

Между тем на Тихом океане осталась внушительная эскадра броненосных крейсеров, предназначенных для действий на английских коммуникациях. В их числе были океанские крейсера «Нахимов», «Рюрик», «Владимир Мономах», «Дмитрий Донской», «Адмирал Корнилов» и «Память Азова»{61}. Там же находилось около дюжины легких крейсеров и кораблей Добровольного флота, которые в любой момент могли быть обращены в крейсера. [388]

Итак, в восточной части Средиземного моря оказалась русская эскадра, ядром которой были четыре новых броненосца, вооруженных двенадцатью 305-мм, восемью 229-мм и восемнадцатью 152-мм орудиями. Естественно, четыре русских броненосца не могли противостоять одиннадцати британским, но они могли затруднить помощь туркам в случае вторжения русских со стороны Босфора.

Начнем с того, что русские броненосцы могли прорваться сквозь дарданелльские укрепления и войти в Мраморное море. Вероятность прорыва зависела исключительно от субъективного фактора — боевого духа расчетов турецких береговых батарей. Однако и боевой дух, и готовность к бою турецких береговых орудий были очень низки. А турецкий флот вообще можно было не принимать в расчет, с ним мог справиться один «Сисой» или «Наварин».

В случае входа всей английской эскадры в Мраморное море четыре русских броненосца и без французской эскадры могли запереть ее в Дарданелльском проливе, выставив в самом узком месте (около версты) минные заграждения. В извилистом проливе во встречном бою вести огонь могли бы не более трех британских броненосцев, т.е. силы в бою были бы равны.

Наконец, само присутствие русской эскадры в восточной части Средиземного моря лишало английское командование свободы маневра. Год назад английские броненосцы могли нестись на всех парах в Константинополь, а за ними через несколько дней на тихоходных транспортах могли бы отправиться британские сухопутные войска. Всего на Мальте было расквартировано 10 тыс. британских солдат, не считая туземного полка королевской милиции. Но теперь русская эскадра могла легко уничтожить транспорты с десантом. Поэтому англичанам пришлось бы ждать погрузки десанта неделю и более, и только тогда отправить десантные силы под прикрытием эскадры из одиннадцати броненосцев. Можно было разделить мальтийскую эскадру и отправить половину броненосцев на ловлю русских, а вторую половину — в Проливы. Однако разделение флота [389] обрекало операцию по обороне Босфора на заведомую неудачу.

5 декабря 1896 г. на совещании министров под председательством Николая II было рассмотрено решение о высадке в Босфоре. В совещании участвовал посол Нелидов, горячо отстаивавший план вторжения. В соответствии с решением совещания Нелидов должен был дать из Стамбула условную телеграмму, которая послужила бы сигналом к отправке десанта. Текст телеграммы должен был быть любой, но с ключевой фразой: «Давно без известий»{62}.

Командовать операцией назначили вице-адмирала Н. В. Копытова. В ней должны были участвовать эскадренные броненосцы «Синоп», «Чесма», «Екатерина II», «Двенадцать Апостолов», «Георгий Победоносец» и «Три Святителя», крейсер «Память Меркурия», канонерская лодка «Терец», минные заградители «Буг» и «Дунай», минные крейсеры «Гридень» и «Казарский», а также десять миноносцев и тридцать малых миноносок.

Командиром сводного десантного корпуса был назначен генерал-лейтенант В. фон Шток. Численность войск «первого рейса» возросла по сравнению с прежним планом. В их составе теперь числилось 33 750 человек с 64 полевыми и 48 тяжелыми орудиями (из «особого запаса»). Вроде бы учли все, даже «3 версты железной дороги» собирались перевезти...

В целях дезинформации операция была замаскирована под большие учения, включавшие переброску войск на Кавказ.

Эскадра на пути к Кавказу должна была неожиданно повернуть на Босфор. Предусматривалось введение информационной блокады: «В назначенный момент внезапно прерываются все телеграфные провода Черноморского побережья с Европой». Эскадра же в ночное время форсирует Босфор и, пройдя до Буюк-Дере, становится на якорь (в тылу турецких береговых батарей). В это время посол Нелидов [390] представит турецким властям ультиматум: немедленно передать России районы на обоих берегах Босфора под угрозой применения силы. Сопротивление турецких войск предполагалось подавить быстро. После чего русское командование должно было за 72 часа после начала высадки укрепить вход в пролив со стороны Мраморного моря. На берегах Босфора устанавливались тяжелые орудия «особого запаса», а «Буг» и «Дунай» выставляли поперек пролива заграждения в три ряда мин (всего 825 штук). Тут-то и пригодились бы сведения о течениях и глубинах, доставленные Макаровым. Кроме того, планировалось на обоих берегах пролива скрытно установить торпедные аппараты. 72 часа были отведены не случайно — это был наиболее ранний срок прибытия английской Средиземноморской эскадры с Мальты.

При таких условиях у британской эскадры практически не было шансов форсировать Босфор. Что же касается Дарданелл, то тут вопрос спорный — все зависело от быстроты продвижения русских и степени сопротивления турок. Естественно, Англия могла существенно усилить свою Средиземноморскую эскадру и послать в Турцию две-три пехотные дивизии. Но для этого потребовалось бы уже несколько недель или месяцев. И британцы к тому времени могли встретить на берегах Босфора не только второй эшелон русских войск, но и отмобилизованные войска из внутренних военных округов, а кроме 9-дюймовых мортир — десятки 11-дюймовых береговых пушек и 11-дюймовых мортир, снятых с береговых батарей Севастополя, Очакова, Керчи и Батума.

В случае расширения конфликта до глобальных масштабов русский Генштаб прорабатывал даже удар русских войск из Средней Азии в направлении Индии...

В общем, шансов на успех хватало. Тем не менее в последний момент вторжение было отменено. Почему?

Думается, решающую роль здесь сыграл субъективный фактор — непостоянство характера Николая II. По этому поводу министр иностранных дел В. Ламздорф записал в [391] своем дневнике: «Молодой государь меняет точки зрения с ужасающей быстротой».

Противники десанта, конечно, приводили царю и объективные факторы. В частности, рассматривался вариант, при котором английский десант успевал захватить пролив Дарданеллы, пока русские занимали Босфор. Теоретически в этом случае русский флот запирался бы в Черном море. Но это только теоретически. Англия хотела захватить Дарданеллы, но только вместе с Босфором. Тогда английский флот мог бы угрожать русским берегам, как во время Крымской войны, а английская база в Босфоре была бы отделена от сухопутных сил русской армии Черным морем и британскими броненосцами. База в Дарданеллах рядом с русскими базами в Босфоре таила для англичан больше опасностей, чем выгод. Весь английский флот не смог бы помешать России скрытно перебросить за несколько дней крупные силы пехоты и артиллерии и захватить английскую базу с суши. Англичане пуще всего боялись прямого соприкосновения с русской пехотой как в Центральной Азии, так и в других местах.

Вторым аргументом против десанта была возможная международная изоляция России. Действительно, Англия, Франция, Германия, Австро-Венгрия не желали, чтобы Константинополь стал русским губернским городом. Другой вопрос, кто бы пошел воевать за Проливы? Ведь на дворе был не 1853, а 1896 г. Между Россией и Францией действовал союзный договор 1892 г., а взоры всех французов были прикованы к отнятым немцами в 1871 г. Эльзасу и Лотарингии. По той же причине Германия не могла послать войска в Проливы, чтобы одновременно не услышать «Марсельезу» на Рейне и «Соловей-пташечку» на Одере. А в войне против России без поддержки Германии Австро-Венгерская «лоскутная» империя не продержалась бы и пары месяцев.

Следует заметить, что после кризиса 1897 г. планы вторжения в Босфор не были отменены. Их лишь временно «положили под сукно». «Особый запас» не был расформирован, [392] правда, часть его орудий и боеприпасов в 1904–1905 гг. была отправлена в Маньчжурию. Но после 1905 г. «Особый запас» стал вновь расти.

Отредактировано: Ахмад ибн Куйя (Ахмет Куе - 24 мар 2015 02:26:38

ОТВЕТЫ (15)

|

|

офисный планктон ( Слушатель ) |

| 22 мар 2015 20:53:58 |

Сообщение удалено

22 мар 2015 22:01:04

22 мар 2015 22:01:04

|

|

doggy. ( Слушатель ) |

| 31 мар 2015 16:02:36 |

Ну, о Галлиполи в Австралии никому напоминать не надо

. День высадки АНЗАК (австралийско-новозеландского армейского корпуса) в Галлиполи - 25 апреля 1915, один из самых главных национальных праздников в Австралии. Именно Галлиполи, как считается, и сформировало австралийскую нацию. В общем, Anzac Day (25 апреля) имеет для Австралии такое же сакральное значение как для нас 9 мая.

. День высадки АНЗАК (австралийско-новозеландского армейского корпуса) в Галлиполи - 25 апреля 1915, один из самых главных национальных праздников в Австралии. Именно Галлиполи, как считается, и сформировало австралийскую нацию. В общем, Anzac Day (25 апреля) имеет для Австралии такое же сакральное значение как для нас 9 мая.Кстати, текст характерен для иностранца знающего историю чужой страны понаслышке. Во первых, на видео не Вальсирующая Матильда, а песня об АНЗАК (And the band played Waltzing Matilda) паписанная много позже (в 1971) и показывающая что Вальсирующая Матильда была уже популярна в 1915 (написана в 1895).

И да, вальсирующая матильда имеет несколько иное значение - матильда, заплечный мешок бродяги. «Танцы с Матильдой» — путешествия с узелком, бьющим по спине на каждом шагу.

|

|

ps_ ( Слушатель ) |

| 31 мар 2015 17:50:04 |

Цитата: doggy. от 31.03.2015 14:02:36

Грустно быть нацией, сформировавшейся в результате военного ПОРАЖЕНИЯ

|

|

doggy. ( Слушатель ) |

| 01 апр 2015 06:56:27 |

Цитата: ps_ от 31.03.2015 15:50:04

Ну почему? Нации формируются обычно в результате катаклизмов, и далеко не всегда победоносных. Для Сербии, например, сакральным является поражение на Косовом поле в 1389, для нас Куликовская битва и Бородино. Для Австралии гибель 8000 молодежи при Галлиполи (огромное число для крохотного государства) стало краеугольным камнем в формировании молодой нации.

День Анзак ежегодно отмечается, кстати, с большой гордостью, является днем поминовения павших во всех войнах, с военным маршем, маршем ветеранов, возложением венков к военным мемориалам и т.д. Молодежь, кстати, каждый год отправляется в Галлиполи поклонится священным камням. Фильм "Галлиполи" (1981) считается лучшим фильмом австралийского кинематографа. Патриотическое воспитание везде похоже

.

.|

|

Нетто ( Слушатель ) |

| 01 апр 2015 07:48:41 |

Цитата: doggy. от 01.04.2015 04:56:27

Честно говоря не представляю себе, в какую нацию (хотя это определение не для русских) мы могли бы сформироваться, отмечая годовщины битвы при Аустерлице, сожжения Москвы Тохтамышем и т.п.

|

|

doggy. ( Слушатель ) |

| 02 апр 2015 03:17:43 |

Цитата: Нетто от 01.04.2015 05:48:41

Отмечают не победы или поражения, а отдают дань памяти героизму погибших в войне. Вечные огни в России и возложение венков это что, празднование победы, или может, что нибудь другое? 34-ка в моем родном городе под которой похоронен генерал погибший при освобождении города, это что, тоже памятник победы, или дань уважения героизму освободителей города? Мемориалы Хатыни и Брестской крепости что, например, празднуют?

Цитата: ЦитатаМемориа́льный ко́мплекс — территория c размещёнными на ней монументальными архитектурными сооружениями: мавзолеями, пантеонами, скульптурными группами, обелисками славы и памятниками, посвящёнными выдающимся событиям из истории страны и народа, её населяющего.

Наиболее известные мемориальные комплексы СНГ

- Брестская крепость (Брест, Беларусь)

- Хатынь (Минская область, Беларусь)

- Мамаев Курган (Волгоград, Россия)

- Саур-Могила (Донецкая область, Украина)

- Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» (под Брянском, Россия)

- Завокзальный мемориальный комплекс (Сочи, Россия)

- Парк Победы, Москва, Россия

Монумент памяти (Мельбурн)

)

|

|

Аква ( Слушатель ) |

| 02 апр 2015 05:36:55 |

Цитата: doggy. от 02.04.2015 01:17:43

Когда живешь на острове, далеком от театров военных действий, то можно отмечать всякое.

Русские обязаны побеждать не для того, чтобы тешить свое самолюбие , а чтобы выживать. Поэтому победы предков чрезвычайно важны. Это опора для дальнейших побед. а значит и для дальнейшей жизни. Они смогли, значит сможем и мы. И просто погибнуть не победив - плохо.

Поэтому я лично считаю, что не приживется у нас почитание первой мировой, при всем уважении к павшим.

|

|

Нетто ( Слушатель ) |

| 02 апр 2015 09:21:36 |

Цитата: Аква от 02.04.2015 03:36:55

Как мне кажется есть у нас пример того до чего вырождаются нации, отмечающие свои поражения - немцы, хотя...Полагаю крест на них ставить рановато.

|

|

dmitriк62 ( Слушатель ) |

| 02 апр 2015 12:54:04 |

Цитата: Нетто от 02.04.2015 07:21:36

Для того, чтобы вырастить 100 тысяч боевых офицеров, нужно три поколения и хотя бы 60-70 млн коренного населения.

А без этого соваться хотя бы в мелккую современную разборку - самоубийство.

Так что даже если вдруг вообразить с большого перепою, что вот сейчас американцы заплачут и самозабанятся в Европе, а в Германии к власти придёт очередное НСДАП, то и тогда, пока они будут растить офицерский корпус с отрицательных величин, в Германии и 30 млн коренных не останется.

Так что Германию можно смело списывать в исторической перспективе, будет болото на уровне какой-нибудь Испании.

Или вообще 18 княжеств...

|

|

Нетто ( Слушатель ) |

| 02 апр 2015 13:27:25 |

Цитата: dmitriк62 от 02.04.2015 10:54:04

Немце - плачь/срачь разводить не хочу, под эту тему можно отдельную ветку организовать. Если Вы правы, я только за.

|

|

doggy. ( Слушатель ) |

| 03 апр 2015 06:52:07 |

Цитата: Аква от 02.04.2015 03:36:55

Внизу пример неостровного государства

. Может также стоит подумать почему сакральное значение имеет Куликовская битва, а не стояние на Угре, Бородино а не битва на Березине, Сталинград а не Курская дуга, и почему такой популярностью пользуется песня "Варяг". Также может стоит отдань дань памяти всем погибшим за свободу и независимость России в том числе и русско-японской и ПМВ. Начало уже положено:

. Может также стоит подумать почему сакральное значение имеет Куликовская битва, а не стояние на Угре, Бородино а не битва на Березине, Сталинград а не Курская дуга, и почему такой популярностью пользуется песня "Варяг". Также может стоит отдань дань памяти всем погибшим за свободу и независимость России в том числе и русско-японской и ПМВ. Начало уже положено:ЦитатаВо Владивостоке открыт памятник героям русско-японской войны

Сам памятник представляет собой фигуру архангела Михаила - покровителя небесного воинства. В посвящении написано: "Героям русско-японской войны от благодарных потомков".

Цитата: Спокойный от 03.04.2015 00:23:56

|

|

ps_ ( Слушатель ) |

| 01 апр 2015 08:01:18 |

Цитата: doggy. от 01.04.2015 04:56:27

Так мы оказывается проиграли битвы на Куликовом поле и Бородине

Это у Вас в Австралии так в учебниках по истории написано или сами в порыве полемического задора передернули ?

|

|

doggy. ( Слушатель ) |

| 02 апр 2015 03:03:25 |

Цитата: ps_ от 01.04.2015 06:01:18

Я где-то написал что мы проиграли битвы на Куликовском поле и при Бородино, или просто так Вам хочется? Я писал о сакральности сражений и их участии в формировании наций.

|

|

ps_ ( Слушатель ) |

| 02 апр 2015 03:11:40 |

Цитата: doggy. от 02.04.2015 01:03:25

Мне кажеться, что это следует из этой фразы:

Цитата: ЦитатаДля Сербии, например, сакральным является поражение на Косовом поле в 1389, для нас Куликовская битва и Бородино.

Хотя интерпретировать можно по разному. Извините если обидел

|

|

new_user ( Слушатель ) |

| 01 апр 2015 11:06:12 |

Цитата: doggy. от 01.04.2015 04:56:27

даже не знаю кому из Ваших оппонентов ответить потому просто поддержу тред.

сообщество людей преследуя, возможно, разные цели и оказавшиеся одномоментно на одной стороне "баррикад" :

в результате победы скорее придут к выяснению кто больше сделал для победы и кто больше перец.

в случае поражения - умывшись кровью друг друга - скорее придут к пониманию, что без друг друга было бы хуже.

наверное найдутся яркие контрпримеры и для созревания общества в объединение и самоиндентификации нужно созреть.