История Великой Отечественной войны.

350,623

2,665

|

|

Старый Хрыч

|

| 11 янв 2019 19:59:10 |

!

Модераториал

Дискуссия 485

Исторический раздел модерируется. На всей его "территории" действуют, без каких либо ограничений и исключений, Правила ГА.

1. Все слухи и "совершенно достоверные сведения" от ОБС, распространяемые пользователями и "авторитетами", не имеют под собой никаких оснований, и являются ложью.

Никаких преследований по политическим взглядам и убеждениям не будет, и не планировалось изначально. Исключение составляют лишь те, которые запрещены Законами РФ.

2. В разделе категорически запрещаются:

- борцунство в любом виде

- выяснения отношений и переход на личности

- оскорбления оппонентов в ходе дискуссий

- перенос скандалов на другие ветки с жалобами и обвинениями оппонентов, в т.ч. в "Вопросы пользователей"

- оверквотинг (излишнее цитирование). Рекомендую оставлять при ответе лишь небольшую часть цитаты, и пользоваться спойлером. Не повторяйте в постах фото, рисунки.

3. Настоятельно рекомендую использовать ссылки на приводимые (цитируемые) материалы, и не использовать на ветках материалы из сомнительных источников.

- ведя дискуссию, будьте вежливы. Не занимайтесь провоцированием оппонента с иными взглядами, отличными от Ваших.

4. Некоторое время доступ к отдельным веткам будет ограничен для проверки содержания. Все посты, содержащие грубость, хамство, признаки троллинга оппонентов, нецензурную брань, оверквотинг, борцунство и т.п., будут удалены без предупреждения, допустившие ранее нарушение Правил, при этом могут быть наказаны

5. Не окончательно, будет дополняться по мере ознакомления с разделом.

С уважением С.Х.

Дискуссия 485

Исторический раздел модерируется. На всей его "территории" действуют, без каких либо ограничений и исключений, Правила ГА.

1. Все слухи и "совершенно достоверные сведения" от ОБС, распространяемые пользователями и "авторитетами", не имеют под собой никаких оснований, и являются ложью.

Никаких преследований по политическим взглядам и убеждениям не будет, и не планировалось изначально. Исключение составляют лишь те, которые запрещены Законами РФ.

2. В разделе категорически запрещаются:

- борцунство в любом виде

- выяснения отношений и переход на личности

- оскорбления оппонентов в ходе дискуссий

- перенос скандалов на другие ветки с жалобами и обвинениями оппонентов, в т.ч. в "Вопросы пользователей"

- оверквотинг (излишнее цитирование). Рекомендую оставлять при ответе лишь небольшую часть цитаты, и пользоваться спойлером. Не повторяйте в постах фото, рисунки.

3. Настоятельно рекомендую использовать ссылки на приводимые (цитируемые) материалы, и не использовать на ветках материалы из сомнительных источников.

- ведя дискуссию, будьте вежливы. Не занимайтесь провоцированием оппонента с иными взглядами, отличными от Ваших.

4. Некоторое время доступ к отдельным веткам будет ограничен для проверки содержания. Все посты, содержащие грубость, хамство, признаки троллинга оппонентов, нецензурную брань, оверквотинг, борцунство и т.п., будут удалены без предупреждения, допустившие ранее нарушение Правил, при этом могут быть наказаны

5. Не окончательно, будет дополняться по мере ознакомления с разделом.

С уважением С.Х.

Отредактировано: Старый Хрыч - 21 ноя 2022 16:36:32

Карма: -124.67

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

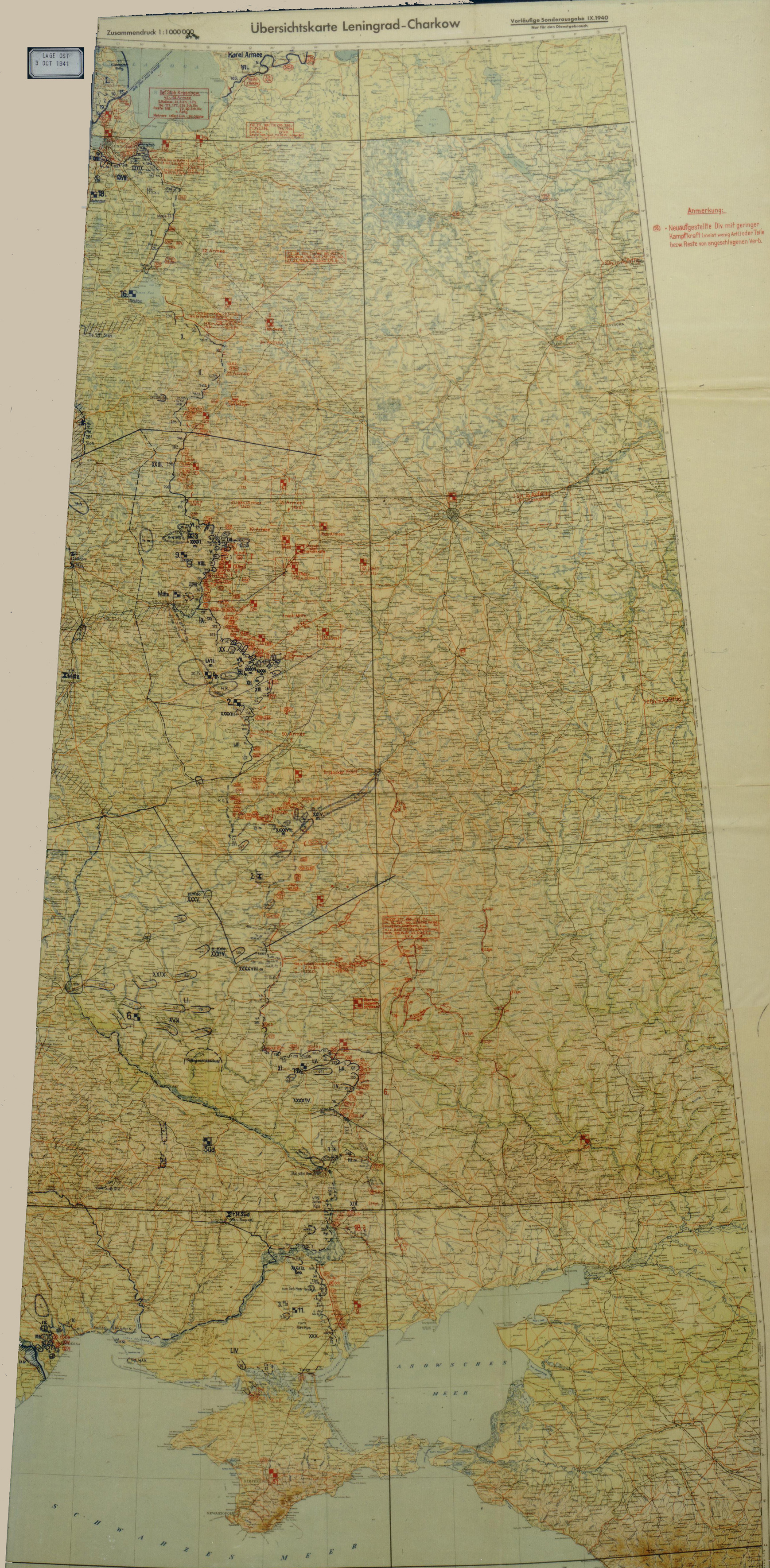

Цитата: vova6857 от 15.11.2023 13:34:36Прорыв Ржевско-Вяземского рубежа немецкими танковыми группами (3ТГр Гота и 4ТГр Гепнера , куда и относился 57-й моторизованный корпус - севернее и южнее - 2ТГр Гудериана ), карта ОКХ за 3 октября 1941 года:

Карту не видно.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: +177.64

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Цитата: osankin от 16.11.2023 10:22:25Карту не видно.

Странно

Отредактировано: vova6857 - 16 ноя 2023 13:57:19

Карма: -124.67

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Цитата: vova6857 от 16.11.2023 13:54:20Странно

Вставьте другую ссылку.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: +177.64

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Цитата: osankin от 17.11.2023 07:49:35Вставьте другую ссылку.

http://www.gutenberg…t41_lg.jpg - может в России она не открывается?

Карма: +177.64

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Цитата: Senya от 17.11.2023 11:46:00Открывается в отдельном окне нормально, но при вставке сайт возвращает размер рисунка 0х0 пикселей и естественно не показывает.

Спасибо! Буду знать. Карты там интересные и самое главное - они рисовались в конкретный момент, без послевоенных передергиваний.

Святопетровск

60 лет

Карма: +49.47

Регистрация: 04.08.2009

Сообщений: 14,427

Читатели: 1

Регистрация: 04.08.2009

Сообщений: 14,427

Читатели: 1

Цитата: vova6857 от 17.11.2023 10:49:37http://www.gutenberg…t41_lg.jpg - может в России она не открывается?

Вот так открывается.

Не будем чересчур привередливы.Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких.(с)Марк Твен

Ничто не проходит так быстро,как память о великой борьбе.(с)

Пусть ваши желания сбываются так, как хочется вам, а не так,как заблагорассудится им

Ничто не проходит так быстро,как память о великой борьбе.(с)

Пусть ваши желания сбываются так, как хочется вам, а не так,как заблагорассудится им

Уфа

63 года

Карма: +1,014.57

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,139

Читатели: 13

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,139

Читатели: 13

на сайте бывают безответственные заявления что СССР вступила в ВОВ без РЛС, в реальности...

Дискуссия 77 2

на сайте бывают безответственные заявления что СССР вступила в ВОВ без РЛС, в реальности...Дискуссия 77 2

Советская РЛС дальнего обнаружения "Редут" в Великой Отечественной войне. Анализ эффективности боевого применения.

ЦитатаОбзорная статья, посвященная отечественным разработкам в области дальнего обнаружения воздушных целей, вышла на канале несколько раньше.

Однако реальное боевое применение установки "Редут" имело много тонкостей и нюансов, которые совершенно не отражают табличные данные разного рода популярных изданий и справочников.

Именно эти детали, которые командиры и штабы истребительных авиаполков понимали и знали далеко не всегда, весьма существенно влияли на результативность применения установок. Ведь важен не сам факт засечки цели, а результат - принятые меры по перехвату, подготовка средств ПВО и т.п.

Судя по составу дежурной смены, эта Выписка из оперативного журнала установки РУС-2 с двумя антеннами - отдельно указаны передающая и принимающая машины.

В то же время многие истребительные части, например такие как 9-я Гв.ИАД, весьма успешно применяли РУС(термин РЛС тогда не был в ходу), разрабатывая собственные тактические приемы, которые отражены в докладах вышестоящему начальству как ценный боевой опыт.

В предыдущей статье были приведены документы 337 ОРБ ВНОС Московского фронта ПВО, однако установки "Редут" придавались и фронтовым истребительным полкам, базируясь на их аэродромах или в непосредственной близости от штабов АД.

"Радиоустановка Редут, в целях наиболее эффективного ее использования, придается штабам истребительных частей и соединений, выполняющих задачи по уничтожению авиации противника в воздухе..." - так гласит текст Инструкции по использованию радиоустановки "Редут" частями и соединениями истребительной авиации 3 ВА.

Ниже приводится "облегченная версия" принципа действия РЛС из инструкции, изданной в 3-й ВА для сведения командиров и начальников штабов ИАП.

Для доходчивости РЛС сравнивают с лучом света, направленным под углом к горизонту, источник которого вращается.

Установка "Редут" обнаруживала цели на максимальном расстоянии от 30 до 110 км. Дальность обнаружения существенно зависела от высоты полета, которую также приблизительно определял "Редут".

500 м -------------- до 30 км

1000м ---------------до 50 км

2000м ---------------до 60 км

3000м----------------до 70км

4000м----------------до 80 км

5000м----------------до 90 км

6000м-----------------до 100 км

8000м ----------------до 110 км.

Существенным недостатком "Редута" была невозможность обнаружения самолетов противника на малых высотах (порядка 100 метров).

"Мертвая зона" установки имела радиус около 10 км, поэтому размещение "Редутов" ближе 10 км к линии фронта признавалось нецелесообразным. На практике установка была "привязана" к штабу истребительного соединения по причине неудобства использования радиосвязи для передачи данных обнаружения целей (дополнительное время на кодирование, передачу, прием уточняющих запросов), так что предпочтение отдавалось связи проводной - см, например

Прикрытие наземных войск истребителями во взаимодействии с прибором радиоулавливания самолетов /РУС/

Описывает период с 25.12.1943 по 25.12.1943 г. Отчеты о боевых действиях. Дата создания документа: 25.12.1943 г.

Архив: ЦАМО, Фонд: 20046, Опись: 0000001, Дело: 0018, Лист начала документа в деле: 144

Авторы документа: 9 гв. иад, гв. подполковник Абрамович

Данные, представленные выше, слегка отличаются от материалов Википедии и прочих аналогичных источников, зато вполне соответствуют книгам генерала-лейтенанта Лобанова. Цифровые значения взяты из инструкции 3 ВА.

РУС-2 с одной антенной. Макет из экспозиции музея войск ПВО в Балашихе.

К 1943 году в войсках находились в значительных количествах одноантенные установки РУС-2 и РУС-2 с. Это позволило сократить количество задействованного автотранспорта - РУС-2 состояла из двух а/м - собственно самой РЛС на ЗИС-6 (иногда ЗИС-5) и силовой установки на ГАЗ-ААА, а РУС-2с представляла из себя стационарный вариант, приспособленный для перевозки любым имеющимся транспортом в разобранном виде с последующим монтажом на новой позиции.

Такое решение было предложено в связи со сложностью перемещения РУС-2 на автомобильном шасси своим ходом - вес и размеры антенны тому не способствовали, а кроме того, аппаратура плохо переносила тряску и пыль фронтовых дорог. Так что стационарный вариант РУС-2с, изначально сконструированный с учетом удобства сборки-разборки, был в некотором смысле мобильней РУС-2 на колесах.

Установка не могла работать непрерывно более 2 часов. Затем необходим был получасовой перерыв для охлаждения, в зимнее время он мог составлять 10-15 минут. Как вариант, предлагалось включать установку на короткие промежутки времени с короткими же перерывами.

"Редут" являлся не только эффективным средством контроля воздушного пространства, но и позволял осуществлять слежение за аэродромами противника в пределах зоны возможного обнаружения целей. В 1943 году была разработана дополнительная приставка системы опознавания свой-чужой, однако внедрялась она медленно, начиная с частей ПВО Москвы.

Все вышеперечисленные особенности и ограничения в условиях подчинения расчетов РУС-2 штабам авиаполков иногда приводили к неэффективному использованию установок или игнорированию результатов обнаружения. К 1943 году советская фронтовая авиация представляла из себя грозную силу, методы и варианты боевого применения постоянно совершенствовались, так что имеющиеся недостатки в плане использования современных средств обнаружения вражеских самолетов (РУС-2 давал запас по времени минимум в 10-15 минут относительно вполне отлаженного механизма работы постов ВНОС со стандартным оборудованием) оперативно устранялись на уровне командования воздушных армий или авиадивизий.

Подробный расчет времени реагирования, потребного для перехвата обнаруженных РУС целей на высоте 1500-2500 м из доклада начальника штаба 9-й Гв.ИАД. Материал направлен командованию 8-й ВА и в отдел по изучению опыта войны Управления штаба ВВС Красной Армии.

В авиации ПВО тыловых районов ситуация в это время несколько ухудшилась. Линия фронта отодвинулась на Запад и массированные авианалеты на Москву прекратились, в результате чего стандартной фразой в журналах БД полков ИА Московской зоны ПВО стало "пролетов авиации противника не было".

За март-апрель 1943 года два перехвата, оба неудачных. Журнал БД 495 ИАП. Вылетали ЛаГГ-3 и Як-7.

Соответственно в частях ПВО оседали устаревшие истребители типа ЛаГГ-3 или условно-пригодные к боевой работе Харрикейны, одновременно с поступлением современных машин типа Як-7, Як-9. Значительный процент также составляли сильно изношенные истребители Миг-3.

Отчет установки "Редут" № 29 (район Калуги)- "самолет противника не сбит".

Перехватывать регулярно обнаруживаемые РЛС одиночные вражеские высотные разведчики и бомбардировщики на таких истребителях не всегда получалось. Именно по этому в авиацию ПВО переводились "Спитфайры", применение которых в истребительных полках ВВС было очень коротким. К концу войны на вооружение полков ИА ПВО поступили также "Кингкобры".

Матчасть 1 ВИА ПВО на 1 октября 1944 года. Еще в июле в составе армии числились 26 Харрикейнов.

В целом можно сказать, что эффективность применения установок "Редут" и "Пегматит" определялась не только квалификацией операторов расчета, но и уровнем подготовки штабов соединений ИА. Как минимум "Редуты" экономили (и очень заметно) моторесурс и горючие, да и личный состав меньше утомлялся, что в свою очередь снижало потери.

Фрагмент доклада начальника штаба 9-й Гв. ИАД об эффективности использования РУС.

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

Карма: +177.64

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Цитата: AndreyK-AV от 18.11.2023 23:22:11на сайте бывают безответственные заявления что СССР вступила в ВОВ без РЛС, в реальности...

Злые языки говорят что и без радиосвязи, хотя отечественные армейские радиостанции РАФ вполне были на уровне лучших зарубежных (радиосвязь армия-фронт).

Уфа

63 года

Карма: +1,014.57

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,139

Читатели: 13

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,139

Читатели: 13

продолжение - на сайте бывают безответственные заявления что СССР вступила в ВОВ без РЛС, в реальности...

Дискуссия 90 1

продолжение - на сайте бывают безответственные заявления что СССР вступила в ВОВ без РЛС, в реальности...Дискуссия 90 1

Английские РЛС в ПВО Москвы (1941-1945 год)

Теперь разберемся с РЛС, которые, если верить разного рода презентациям и курсовым работам жертв ЕГЭ, коих в Интернете полно, в СССР вообще не производились, а поставлялись исключительно союзниками. Мы то, разумеется, этой абракадабре верить не будем - документы ЦАМО о действиях 337 отдельного радиобатальона с установками Редут и Пегматит доступны онлайн, а для ленивых есть сканы на нашем канале и ссылки на оригиналы. Так же как и документы других аналогичных подразделений, кстати.

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

Карма: +177.64

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Цитата: AndreyK-AV от 19.11.2023 21:11:05продолжение - на сайте бывают безответственные заявления что СССР вступила в ВОВ без РЛС, в реальности...

Спасибо!

Карма: -124.67

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

20 ноября 1945 г. 78 лет назад начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступниками Третьего рейха

Дискуссия 247 1

20 ноября 1945 г. 78 лет назад начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступниками Третьего рейхаДискуссия 247 1

Нюрнбергский процесс (англ. Nuremberg trial, нем. Nürnberger Prozess, фр. Procès de Nuremberg) — международный судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников — бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Он начался 20 ноября 1945 года и проходил в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия) и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие.

Всем им было предъявлено обвинение в совершении тягчайших военных преступлений и в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности — убийство военнопленных и гражданского населения, жестокое обращение с ними, разграбление собственности, установление системы рабского труда.

Также ставился вопрос о признании преступными таких организаций фашистской Германии, как руководящий состав Национал-социалистской партии, штурмовые (СА) и охранные отряды (СС), служба безопасности (СД), государственная тайная полиция (гестапо), правительственный кабинет и генштаб.

В ходе процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, рассмотрены многочисленные показания и документальные доказательства. Для координации действий по расследованию и поддержанию обвинения был образован Комитет из главных обвинителей: от СССР — Руденко, от США — Джэксон, от Великобритании — Шоукросс и от Франции — де Ментон. Председателем суда был представитель Великобритании Д.Лоуренс.

30 сентября – 1 октября 1946 года был оглашен приговор. Все подсудимые, кроме троих, были признаны виновными в предъявленных обвинениях и приговорены: часть — к смертной казни через повешение, другие — к пожизненному заключению. Лишь единицы получили сроки от 10 до 20 лет тюрьмы. Трибунал признал преступными организациями СС, гестапо, СД и руководящий состав нацистской партии.

Ходатайства осужденных о помиловании были отклонены Контрольным советом, и в ночь на 16 октября 1946 года приговор о смертной казни был приведён в исполнение. Суды над военными преступниками меньшей величины продолжались в Нюрнберге вплоть до 1950-х годов, но уже в американском суде.

Нюрнбергский процесс — первый в истории международный суд, признавший агрессию тягчайшим уголовным преступлением, наказавший как уголовных преступников государственных деятелей, виновных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, истреблении миллионов невинных людей.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.67

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Цитата: AndreyK-AV от 18.11.2023 23:22:11на сайте бывают безответственные заявления что СССР вступила в ВОВ без РЛС, в реальности...

Советская РЛС дальнего обнаружения "Редут" в Великой Отечественной войне. Анализ эффективности боевого применения.

...

Из истории радиолокации и радиоэлектронной войны

В советских вооруженных силах средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы применялись войсками ПВО, авиацией и военно-морским флотом. В сухопутных войсках использовались главным образом средства радиоразведки и помех радиосвязи. Первой РЛС обнаружения воздушных целей в войсках наблюдения, оповещения и связи была станция РУС-1 («Ревень»), принятая на вооружение в сентябре 1939 года и впервые примененная во время советско-финляндской войны. К началу Великой Отечественной войны было изготовлено 45 комплектов РУС-1, которые впоследствии действовали в системе ПВО Закавказья и Дальнего Востока. Во время войны с финнами на Карельском перешейке прошла боевое испытание РЛС дальнего обнаружения РУС-2 («Редут»), принятая на вооружение войск ПВО в июле 1940 года.

Следует отметить, что станция РУС-2 обладала высокими для того времени техническими характеристиками, но в тактическом отношении не в полной мере удовлетворяла требования войск: имела двухантенную систему, громоздкие и сложные приводы вращения. Поэтому в войска поступила только опытная партия в расчете на то, что одноантенный вариант этой станции под названием РУС-2с («Пегматит») прошел полигонные испытания и должен был запускаться в серию.

В развитии отечественной радиолокации создание станций типа РУС-2 по сравнению с РУС-1 явилось значительным шагом вперед, коренным образом повлиявшим на эффективность ПВО. Получая данные о воздушной обстановке (дальность, азимут, скорость полета, групповая или одиночная цель) от нескольких станций, командование зоны (района) ПВО имело возможность оценивать противника и оптимально использовать средства поражения.

К концу 1942 года были созданы два опытных образца станций орудийной наводки под названием СОН-2 и СОН-2а, а в 1943 году началось и их серийное производство. Станции СОН-2 сыграли весьма положительную роль в боевых действиях зенитной артиллерии. Так, по донесениям 1, 3, 4 и 14-го корпусов, 80-й и 90-й дивизий ПВО, при стрельбе с использованием этих станций на каждый сбитый самолет противника было израсходовано снарядов в 8 раз меньше, чем без станций. По простоте устройства и надежности в работе, стоимости производства и условиям транспортировки, а также по времени свертывания и развертывания отечественные РЛС превосходили немецкие, английские и американские, созданные в конце 30-х и начале 40-х годов.

Формирование радиотехнических частей началось с создания первого радиолокационного подразделения под Ленинградом осенью 1939 года. В мае 1940 года формируется 28-й радиополк в Баку, в марте-апреле 1941-го — 72-й радиобатальон под Ленинградом и 337-й радиобатальон под Москвой. Радиолокационная техника успешно использовалась не только в ПВО Москвы и Ленинграда, но и при защите Мурманска, Архангельска, Севастополя, Одессы, Новороссийска и других городов. В 1942-1943 гг. к станциям РУС были сделаны так называемые «высотные» приставки (ВПМ-1, -2, -3) для определения высоты целей, а также приборы для опознавания воздушных целей по системе «свой-чужой», что давало возможность использовать их и для наведения истребительной авиации на самолеты противника. Только за 1943 год, по данным РЛС, количество наведений истребительной авиации в войсках ПВО, прикрывавших фронтовые объекты, возросло с 17% до 46%.

Большим достижением советской радиолокации явилось создание самолетных станций серии «Гнейс» для обнаружения и перехвата воздушных целей. В 1943 году этими станциями были оснащены самолеты первой в истории Второй мировой войны дивизии тяжелых ночных перехватчиков. Успешно использовались РЛС «Гнейс-2м» и на самолетах-торпедоносцах Балтийского флота. Параллельно с созданием самолетных станций перехвата велись разработки радиолокационных прицелов. В результате были созданы РЛС перехвата и прицеливания (за рубежом были только РЛС перехвата) по воздушным целям, а также радиолокационный бомбоприцел, позволявший осуществлять точное бомбометание по наземным объектам, в любых условиях днем и ночью.

При нанесении ударов по объектам противника самолеты нашей бомбардировочной авиации также применяли пассивные радиопомехи для подавления его РЛС дальнего обнаружения воздушных целей, целеуказания, наведения на самолеты зенитной артиллерии и истребительной авиации. В результате массового применения противником РЛС в зенитной артиллерии и на ночных истребителях потери наших бомбардировщиков возросли. Это вызвало необходимость в организации противодействия радиолокационной системе врага. При подлете к зоне радиолокационного обнаружения наши самолеты переходили на малые высоты, используя «провалы» в диаграммах излучения РЛС противника. В районе цели они набирали заданную высоту, изменяли направление и скорость полета. Такой маневр, как показала практика, приводил к нарушению расчетных данных приборов управления огнем зенитных батарей и срыву атак вражеских истребителей. С подходом к радиолокационной зоне экипажи бомбардировщиков выбрасывали металлизированные ленты, создававшие пассивные помехи РЛС противника. В каждом авиаполку для создания помех выделялось 2-3 самолета, которые летели выше и впереди ударных групп. В результате выбрасываемые ленты, снижаясь, скрывали последние от радиолокационного обнаружения.

За 1940 год в СССР было изготовлено 33 РЛС, за 1941 - 50.

| Тип РЛС | Годы производства | | | | | | Всего |

| | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |

| РУС-1 | 31 | 13 | - | - | - | - | 44 |

| РУС-2 | 2 | 10 | - | - | - | - | 12 |

| (двухантенный вариант) | | | | | | | |

| РУС-2 | - | 15 | 14 | 39 | 43 | 21 | 132 |

| (одноантенный вариант) | | | | | | | |

| РУС-2с | - | 12 | 39 | 29 | 110 | 273 | 463 |

| Всего за год | 33 | 50 | 53 | 68 | 153 | 294 | 651 |

тут

Отредактировано: osankin - 20 ноя 2023 11:15:29

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Холмск

2 года

Карма: +0.06

Регистрация: 21.01.2020

Сообщений: 36

Читатели: 1

Регистрация: 21.01.2020

Сообщений: 36

Читатели: 1

Цитата: osankin от 20.11.2023 07:24:5820 ноября 1945 г. 78 лет назад начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступниками Третьего рейха

Наша либерда помнит : Сахалине в третий раз провели игру по мотивам Нюрнбергского процесса https://astv.ru/news…VFoFGpz6Dw

Карма: -124.67

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

19 ноября 1942 г. 81 год назад началось контрнаступление Советских войск под Сталинградом

Дискуссия 232 1

19 ноября 1942 г. 81 год назад началось контрнаступление Советских войск под СталинградомДискуссия 232 1

Сталинградская битва (17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года) – одно из важнейших и крупнейших генеральных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Битва включала в себя два периода. Первый – Сталинградская стратегическая оборонительная операция (17 июля – 18 ноября 1942 года), в результате которой была не только сокрушена наступательная мощь врага и обескровлена главная ударная группировка немецкой армии на южном фронте, но и подготовлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление.

Второй период битвы – Сталинградская стратегическая наступательная операция – начался 19 ноября 1942 года. В ходе операции советские войска окружили и уничтожили главные силы немецких армий. Всего за время Сталинградской битвы противник потерял около полутора миллиона человек – четвертую часть своих сил, действовавших на советско-германском фронте.

Победа советских войск в Сталинградской битве имела огромное политическое и международное значение, она оказала значительное влияние на развитие Движения Сопротивления на территории европейских государств, оккупированных фашистскими захватчиками. В результате битвы советские вооруженные силы вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.

В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный героизм и высокое воинское мастерство. 55 соединений и частей были награждены орденами, 179 – преобразованы в гвардейские, 26 получили почетные наименования. Около 100 бойцов получили звание Героя Советского Союза.

Сталинград стал символом стойкости, мужества и героизма советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины. 1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание города-героя.

22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Сталинграда» (ею награждены свыше 707 тысяч участников битвы). 8 мая 1965 года город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». В ознаменование подвига героев Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в 1963-1967 годах был сооружен мемориальный комплекс, а ежегодно 2 февраля празднуется День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Роковая ошибка и блестящий расчет. Как отстояли Сталинград

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 1942-1943

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: +177.64

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Регистрация: 27.02.2023

Сообщений: 1,754

Читатели: 1

Полный бан до 30.12.2024 17:07

Дискуссия:

19 ноября 1942 г. 81 год назад началось контрнаступление Советских войск под Сталинградом

Цитата: osankin от 20.11.2023 10:24:0519 ноября 1942 г. 81 год назад началось контрнаступление Советских войск под Сталинградом

После капитуляции Паулюса, в феврале 1943-го, Геббельс озвучил переход Германии к "тотальной войне": "все для фронта, все для победы" - по-немецки. Замаячил реальный писец "тысячелетнему Рейху".

Карма: -124.67

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

13 ноября 1942 года в Совнаркоме подписывается распоряжение объединить эвакуированные вузы в один, а 21 ноября был готов приказ о создании Красноярского медицинского института. Именно с этой даты официально ведет свою историю КрасГМУ.

Фоторепортаж: «Сквозь войну и страдания»

Как создавался КрасГМУ

Развитие высшего медицинского образования в Красноярске началось в годы Второй мировой войны. В оперативном порядке в тяжелейших условиях военного времени на красноярской земле был образован мединститут для помощи советским солдатам. Однако после Победы встал вопрос о его ликвидации. Краевой власти удалось отстоять вуз, и в этом году уже в качестве одного из передовых медицинских университетов России он отмечает свое 81-летие. Рассказываем об истории основания КрасГМУ в фотографиях.

Здание общежития Сибирского лесотехнического института, переданное в 1943 году Медицинскому институту. Сегодня в нем работают клиника и центр стоматологии при КрасГМУ

Первые преподаватели и студенты будущего медуниверситета были эвакуированы из осажденных немецкими войсками городов. В 1942 году по железной дороге в Красноярск добиралась группа из Воронежского стоматологического института во главе с директором Петром Георгиевичем Подзолковым. В тот же период из Ленинграда, по Ладожскому озеру, единственной «дороге жизни», соединяющей город с «большой землей», выезжали представители сразу нескольких медицинских вузов. Сначала группу направили на Северный Кавказ, в Минеральные воды, но вскоре, из-за развернувшихся боевых действий, — в Красноярск.

13 ноября 1942 года в Совнаркоме подписывается распоряжение объединить эвакуированные вузы в один, а 21 ноября был готов приказ о создании Красноярского медицинского института. Именно с этой даты официально ведет свою историю КрасГМУ.

В состав вуза вошли Воронежский стоматологический институт, части 1-го и 2-го Ленинградских мединститутов, Ленинградский педиатрический институт и Ленинградский стоматологический институт. Директором назначен Николай Иванович Озерецкий, профессор 1-го Ленинградского мединститута. Факультет был всего один — лечебный.

Институт основали при поддержке местных больниц, учебных заведений и промпредприятий. Обеспечили минимальной базой, выделили помещения. Главный корпус вуза разместился в зданиях по ул. Карла Маркса, где ныне находится Красноярский краевой центр по борьбе со СПИДом. Там же, на Маркса, в здании, где сегодня по-прежнему учатся студенты и работают клиника и стоматология КрасГМУ, были оборудованы учебные классы и квартиры для преподавателей. Общежитием для студентов стала школа-интернат по ул. Ломоносова.

Надо сказать, что у истоков стояли не только ленинградцы и воронежцы, но и красноярские врачи. Тем не менее, приезжих ждали и встречали на вокзале «всем миром». Вопрос о необходимости открытия медицинского института в Красноярске стоял довольно остро. Отсутствие возможности обучать кадры не позволяло оказывать медпомощь жителям на должном уровне. Ещё в 1938 году наркому здравоохранения РСФСР Ивану Белоусову за подписью секретаря краевого комитета ВКП (б) Павла Кулакова и председателя крайисполкома Ивана Червова была направлена докладная записка о необходимости открытия медицинского вуза в крае. Осуществила этот план война. Деятельность института была полностью ориентирована на помощь фронту. Первые выпускники, которые получили дипломы в 1943 году, — все отправились добровольцами помогать раненым.

Вместе со студентами за новыми знаниями в вуз приезжали врачи из городов края. Параллельно с учебным процессом велась научно-исследовательская работа. На многих кафедрах создавались студенческие научные общества, в которые входили лучшие студенты, а в 1943 году в вузе была организована первая научная конференция. Приоритетными были вопросы фронтового травматизма, лечения гнойных и инфекционных заболеваний, борьбы с эпидемиями.

В Красноярске в войну работало 20 эвакуационных госпиталей в общей сложности на 10 тысяч коек. Студенты и преподаватели мединститута не могли остаться в стороне. Профессора и доценты консультировали врачей, делились опытом, иной раз полностью руководили лечением и реабилитацией раненых. Учащиеся помогали всем, чем только могли. Делали перевязки, ухаживали за больными, стирали бинты, убирали палаты и даже писали письма родственникам пациентов. Нередко приходилось оставаться на ночные смены в помощь медсестрам. Из воспоминаний бывшей студентки Красноярского мединститута Ольги Тадеушевны Висневской:

«Я уехала учиться в Ленинградский медицинский институт. Началась война. Вместе с институтом была эвакуирована в Красноярск. Родные встретили меня со слезами. Поскольку я была исхудавшей и болела тяжелой цингой, меня госпитализировали в специализированный госпиталь для блокадников, который располагался в ККБ № 1.

После лечения продолжила учебу в Красноярском мединституте. Окончив первый курс, стала работать санитаркой в эвакогоспитале № 985, где не хватало младшего медицинского персонала. Работать приходилось ночами, а днем — учеба в институте. Мы уставали, иногда засыпали на занятиях и лекциях. В каникулы выполняла работу палатной медсестры. Раненые просили принести из дома кислой капусты, моркови, свеклы. А один казах попросил принести сердце. Он сказал: „У нас в Казахстане такой обычай: если буду кушать сердце, то быстро поправлюсь“.

Нам, студентам мединститута, приходилось оказывать помощь в разгрузке раненых на железнодорожной станции. Были очень тяжелые больные в гипсе с ног до головы. Гипс тяжелый, носилки тяжелые. Бойцы с более легкими ранениями помогали нам выносить раненых из вагонов. Из госпиталей они уходили не домой, а снова просили отправить их туда, где шли бои».

После снятия блокады, в 1944 году, Наркомздрав СССР издает приказ о возвращении всех профессоров и преподавателей 1-го Ленинградского медицинского института в Ленинград. Это касалось и профессора Николая Озерецкого, директора Красноярского мединститута. Исполняющим обязанности директора был назначен Михаил Григорьевич Привес, но и он вскоре отправлен обратно в родной Ленинградский институт. Тогда-то и встал вопрос о ликвидации вуза. Краевые власти поспешили отправить ходатайство о сохранении института в Наркомздрав, Комитет по делам высшей школы и правительство.

«Несмотря на трудности военного времени, создана материально-техническая база, укомплектован кадрами преподавательский состав. В этих условиях готовить медицинские кадры можно, что подтверждается итогами экзаменов», — отмечал в письме первый секретарь Красноярского крайкома ВКП(б) Иван Голубев.

Вдобавок был намечен и представлен план развития института, и в итоге ходатайство получило одобрение, мединститут остался в Красноярске.

Весной 1945 года на должность ректора назначается Петр Георгиевич Подзолков, директор Воронежского института, профессор-патологоанатом, впоследствии возглавлявший красноярский вуз на протяжении 35 лет. Во время войны медиков выпускали ускоренными темпами, но с 1948 года продолжительность обучения стала составлять 6 лет.

...

Участие Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (Святителя Луки) в деятельности института — особая страница истории. Профессор-хирург, ученый с мировым именем, после пыток и издевательств в возрасте 60 лет по обвинению в шпионаже был отправлен в Красноярский край в пятилетнюю ссылку в конце 30-х годов. В селе Большая Мурта он работал хирургом и писал книгу «Очерки гнойной хирургии».

Когда началась война, Войно-Ясенецкий попросил привлечь его к лечению солдат и был переведен в Красноярск на службу в госпиталь. Он делал несколько операций почти каждый день, при этом читая лекции врачам и студентам медицинского института. Молодые медики прислушивались к каждому слову хирурга, обучались методам, ранее подвластным только Войно-Ясенецкому, и смотрели на него, как на Бога.

На госпитальной кухне при этом ссыльного хирурга кормить было запрещено. Не имея денег и времени отоваривать продуктовые карточки, он постоянно голодал. Сотрудники госпиталя тайком оставляли ему тарелки каши. Лишения, однако, мало волновали профессора. С чем не смирялся Войно-Ясенецкий, так это с равнодушием во врачебном деле.

Сегодня КрасГМУ бережно сохраняет переданные традиции. Будущие врачи не выпускаются без экзамена «рука — к руке», когда врач с больным общается напрямую. Этот экзамен в свое время был благословлен Войно-Ясенецким. В университете создан уникальный музей имени профессора, на территории вуза действует храм Святителя Луки.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий во время ссылки в Большую Мурту, 1940 — 1941 гг.

Фоторепортаж: «Сквозь войну и страдания»

Как создавался КрасГМУ

Развитие высшего медицинского образования в Красноярске началось в годы Второй мировой войны. В оперативном порядке в тяжелейших условиях военного времени на красноярской земле был образован мединститут для помощи советским солдатам. Однако после Победы встал вопрос о его ликвидации. Краевой власти удалось отстоять вуз, и в этом году уже в качестве одного из передовых медицинских университетов России он отмечает свое 81-летие. Рассказываем об истории основания КрасГМУ в фотографиях.

Здание общежития Сибирского лесотехнического института, переданное в 1943 году Медицинскому институту. Сегодня в нем работают клиника и центр стоматологии при КрасГМУ

Первые преподаватели и студенты будущего медуниверситета были эвакуированы из осажденных немецкими войсками городов. В 1942 году по железной дороге в Красноярск добиралась группа из Воронежского стоматологического института во главе с директором Петром Георгиевичем Подзолковым. В тот же период из Ленинграда, по Ладожскому озеру, единственной «дороге жизни», соединяющей город с «большой землей», выезжали представители сразу нескольких медицинских вузов. Сначала группу направили на Северный Кавказ, в Минеральные воды, но вскоре, из-за развернувшихся боевых действий, — в Красноярск.

13 ноября 1942 года в Совнаркоме подписывается распоряжение объединить эвакуированные вузы в один, а 21 ноября был готов приказ о создании Красноярского медицинского института. Именно с этой даты официально ведет свою историю КрасГМУ.

В состав вуза вошли Воронежский стоматологический институт, части 1-го и 2-го Ленинградских мединститутов, Ленинградский педиатрический институт и Ленинградский стоматологический институт. Директором назначен Николай Иванович Озерецкий, профессор 1-го Ленинградского мединститута. Факультет был всего один — лечебный.

Институт основали при поддержке местных больниц, учебных заведений и промпредприятий. Обеспечили минимальной базой, выделили помещения. Главный корпус вуза разместился в зданиях по ул. Карла Маркса, где ныне находится Красноярский краевой центр по борьбе со СПИДом. Там же, на Маркса, в здании, где сегодня по-прежнему учатся студенты и работают клиника и стоматология КрасГМУ, были оборудованы учебные классы и квартиры для преподавателей. Общежитием для студентов стала школа-интернат по ул. Ломоносова.

Надо сказать, что у истоков стояли не только ленинградцы и воронежцы, но и красноярские врачи. Тем не менее, приезжих ждали и встречали на вокзале «всем миром». Вопрос о необходимости открытия медицинского института в Красноярске стоял довольно остро. Отсутствие возможности обучать кадры не позволяло оказывать медпомощь жителям на должном уровне. Ещё в 1938 году наркому здравоохранения РСФСР Ивану Белоусову за подписью секретаря краевого комитета ВКП (б) Павла Кулакова и председателя крайисполкома Ивана Червова была направлена докладная записка о необходимости открытия медицинского вуза в крае. Осуществила этот план война. Деятельность института была полностью ориентирована на помощь фронту. Первые выпускники, которые получили дипломы в 1943 году, — все отправились добровольцами помогать раненым.

Вместе со студентами за новыми знаниями в вуз приезжали врачи из городов края. Параллельно с учебным процессом велась научно-исследовательская работа. На многих кафедрах создавались студенческие научные общества, в которые входили лучшие студенты, а в 1943 году в вузе была организована первая научная конференция. Приоритетными были вопросы фронтового травматизма, лечения гнойных и инфекционных заболеваний, борьбы с эпидемиями.

В Красноярске в войну работало 20 эвакуационных госпиталей в общей сложности на 10 тысяч коек. Студенты и преподаватели мединститута не могли остаться в стороне. Профессора и доценты консультировали врачей, делились опытом, иной раз полностью руководили лечением и реабилитацией раненых. Учащиеся помогали всем, чем только могли. Делали перевязки, ухаживали за больными, стирали бинты, убирали палаты и даже писали письма родственникам пациентов. Нередко приходилось оставаться на ночные смены в помощь медсестрам. Из воспоминаний бывшей студентки Красноярского мединститута Ольги Тадеушевны Висневской:

«Я уехала учиться в Ленинградский медицинский институт. Началась война. Вместе с институтом была эвакуирована в Красноярск. Родные встретили меня со слезами. Поскольку я была исхудавшей и болела тяжелой цингой, меня госпитализировали в специализированный госпиталь для блокадников, который располагался в ККБ № 1.

После лечения продолжила учебу в Красноярском мединституте. Окончив первый курс, стала работать санитаркой в эвакогоспитале № 985, где не хватало младшего медицинского персонала. Работать приходилось ночами, а днем — учеба в институте. Мы уставали, иногда засыпали на занятиях и лекциях. В каникулы выполняла работу палатной медсестры. Раненые просили принести из дома кислой капусты, моркови, свеклы. А один казах попросил принести сердце. Он сказал: „У нас в Казахстане такой обычай: если буду кушать сердце, то быстро поправлюсь“.

Нам, студентам мединститута, приходилось оказывать помощь в разгрузке раненых на железнодорожной станции. Были очень тяжелые больные в гипсе с ног до головы. Гипс тяжелый, носилки тяжелые. Бойцы с более легкими ранениями помогали нам выносить раненых из вагонов. Из госпиталей они уходили не домой, а снова просили отправить их туда, где шли бои».

После снятия блокады, в 1944 году, Наркомздрав СССР издает приказ о возвращении всех профессоров и преподавателей 1-го Ленинградского медицинского института в Ленинград. Это касалось и профессора Николая Озерецкого, директора Красноярского мединститута. Исполняющим обязанности директора был назначен Михаил Григорьевич Привес, но и он вскоре отправлен обратно в родной Ленинградский институт. Тогда-то и встал вопрос о ликвидации вуза. Краевые власти поспешили отправить ходатайство о сохранении института в Наркомздрав, Комитет по делам высшей школы и правительство.

«Несмотря на трудности военного времени, создана материально-техническая база, укомплектован кадрами преподавательский состав. В этих условиях готовить медицинские кадры можно, что подтверждается итогами экзаменов», — отмечал в письме первый секретарь Красноярского крайкома ВКП(б) Иван Голубев.

Вдобавок был намечен и представлен план развития института, и в итоге ходатайство получило одобрение, мединститут остался в Красноярске.

Весной 1945 года на должность ректора назначается Петр Георгиевич Подзолков, директор Воронежского института, профессор-патологоанатом, впоследствии возглавлявший красноярский вуз на протяжении 35 лет. Во время войны медиков выпускали ускоренными темпами, но с 1948 года продолжительность обучения стала составлять 6 лет.

...

Участие Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (Святителя Луки) в деятельности института — особая страница истории. Профессор-хирург, ученый с мировым именем, после пыток и издевательств в возрасте 60 лет по обвинению в шпионаже был отправлен в Красноярский край в пятилетнюю ссылку в конце 30-х годов. В селе Большая Мурта он работал хирургом и писал книгу «Очерки гнойной хирургии».

Когда началась война, Войно-Ясенецкий попросил привлечь его к лечению солдат и был переведен в Красноярск на службу в госпиталь. Он делал несколько операций почти каждый день, при этом читая лекции врачам и студентам медицинского института. Молодые медики прислушивались к каждому слову хирурга, обучались методам, ранее подвластным только Войно-Ясенецкому, и смотрели на него, как на Бога.

На госпитальной кухне при этом ссыльного хирурга кормить было запрещено. Не имея денег и времени отоваривать продуктовые карточки, он постоянно голодал. Сотрудники госпиталя тайком оставляли ему тарелки каши. Лишения, однако, мало волновали профессора. С чем не смирялся Войно-Ясенецкий, так это с равнодушием во врачебном деле.

Сегодня КрасГМУ бережно сохраняет переданные традиции. Будущие врачи не выпускаются без экзамена «рука — к руке», когда врач с больным общается напрямую. Этот экзамен в свое время был благословлен Войно-Ясенецким. В университете создан уникальный музей имени профессора, на территории вуза действует храм Святителя Луки.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий во время ссылки в Большую Мурту, 1940 — 1941 гг.

Отредактировано: osankin - 21 ноя 2023 07:43:27

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.67

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

22 ноября 1941 г. 82 года назад начала работать «Дорога жизни» на Ладожском озере в годы Великой Отечественной войны

Новость 262 0

22 ноября 1941 г. 82 года назад начала работать «Дорога жизни» на Ладожском озере в годы Великой Отечественной войныНовость 262 0

8 сентября 1941 года с захватом фашистскими войсками Шлиссельбурга началась блокада Ленинграда – одна из жутких, но в то же время одна из наиболее героических страниц в истории Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Битва за Ленинград, взятию которого Гитлер придавал очень большое значение, как с военной, так и с политической точки зрения, стала одним из кровопролитнейших сражений Второй мировой войны. Начиналась она тяжелейшими оборонительными боями Красной Армии ещё на дальних подступах к городу, с огромными потерями, а закончилась полным разгромом Группы Армий «Север». Но до того светлого момента, когда над Ленинградом прогремел салют в честь войск Ленинградского и Волховского фронтов, прорвавших вражескую блокаду, было очень далеко.

Само по себе противостояние на стабилизированной невероятными усилиями линии фронта под Ленинградом – лишь одна из страниц его героической обороны. Битва имела ещё одну сторону – необходимость не только удержать территорию, а также город – как промышленный и культурный центр, но и сохранить его жителей, оказавшихся в ловушке голода, холода и непрерывных артобстрелов и бомбёжек. Каждый день на грани жизни и смерти, среди умирающих во сне и замертво падающих от истощения на улицах родных, близких, знакомых, жители Ленинграда продолжали бороться, стоя на заводах у станков, выпуская боеприпасы для фронта и восстанавливая боевую технику. Места ушедших на фронт мужчин заняли женщины, подростки и дети.

Когда 8 сентября кольцо вражеских войск замкнулось вокруг Ленинграда, единственной транспортной артерией, связывавшей город со страной стали воды Ладожского озера. В первые дни блокады оказались разбомбленными городские продовольственные склады. Перед жителями города нависла угроза голода.

Эвакуация промышленных предприятий и персонала началась ещё в июле 1941 года, а эвакуация жителей – только в августе. Однако, 30 августа немецкие войска перерезали последнее железнодорожное сообщение города со страной. С этого момента доставлять в город продовольствие и боеприпасы можно было только по воздуху и водным путём по Ладожскому озеру.

Возможности налаженного авиамоста были невелики, и стало очевидным, что необходимо разработать систему снабжения города и эвакуацию из него жителей по Ладоге. В срочном порядке на побережье Ладожского озера со стороны города были построены три причала в бухтах Осиновец, Гольцмана и Морье, способные принимать баржи и катера, а также автомобильные дороги и узкоколейные железные дороги, соединявшие бухты с основными транспортными магистралями.

С началом блокады в её кольце по приблизительным подсчётам оказалось 2,5 миллиона жителей города и около 340 тысяч жителей пригородов. Проблема с продовольственным снабжением ощущалась с каждым месяцем всё острее, число голодных смертей в городе стало стремительно нарастать, однако решить её можно было только ограниченно и только по Ладожскому озеру, навигация на котором подходила к концу. Суровая зима, наступившая в 1941 году рано, начала сковывать льдом воды озера.

Тогда смелая идея проложить по льду Ладоги автодорогу оказалась выходом из смертельной ловушки. Однако, переходный период, когда лёд уже мешал свободной навигации, а его толщина не позволяла выпустить на него автомобили, был очень трудным. Тем не менее, холод способствовал тому, что 22 ноября 1941 года ледовая «Дорога жизни», носившая официальное наименование Военно-автомобильная дорога №101 (№102) начала свою работу. В этот день из Ленинграда за продовольствием выехала автоколонна из 60 грузовиков.

«Дорога жизни» официально функционировала по март 1943 года, когда после прорыва блокады было восстановлено железнодорожное сообщение Ленинграда со страной. За этими «сухими» строками стоит очень многое: невероятный труд учёных, разработчиков, рабочих, водителей, моряков. За этими цифрами стоят беспримерная доблесть и отвага, несокрушимый дух, боль и горечь утрат, радость и гордость за Победу!

Работы по организации Дороги по льду Ладожского озера осуществлялись заранее. Необходимо было учесть много факторов: ледовую обстановку на озере, время ледостава, сроки, за которые толщина льда достигнет необходимого для перемещения автотранспорта уровня. Кроме всего, нужно было позаботиться о том, чтобы в условиях суровой, рано наступившей зимы на всём протяжении ледовой трассы были обустроены пункты обогрева. Особое внимание уделялось и созданию системы ПВО, прикрывающей все направления на «Дороге жизни», так как суда, порты, причалы и проложенная по льду трасса подвергались постоянным налётам вражеской авиации.

Одним из символов Дороги жизни стал автомобиль ГАЗ-АА, более известный как «полуторка». Именно на эти машины и ЗиС-5 легла основная тяжесть работ по снабжению блокадного Ленинграда продовольствием, а также эвакуация жителей из города. Протяженность участка дороги, проходившего по льду озера, составляла около 32 км.

Только за первый ледовый период работы дороги с ноября 1941 года по апрель 1942 года было эвакуировано из Ленинграда около 550 тысяч жителей, а в город доставлено свыше 350 тысяч тонн грузов. С началом навигации перевозки продолжились по воде. Всего же за время работы «Дороги жизни» по ней было эвакуировано из Ленинграда свыше 1 370 000 жителей, а также перевезено более 1 600 000 тонн грузов. После освобождения Шлиссельбурга было восстановлено железнодорожное сообщение города со страной, и основной грузопоток пошёл по железной дороге.

На протяжении всего пути «Дороги жизни» в послевоенные годы были установлены памятники, монументы и памятные столбы. Наиболее известными из них являются мемориальные комплексы «Цветок жизни», «Румболовская гора», «Разорванное кольцо». Есть среди монументов памятники, посвящённые морякам, железнодорожникам, работавшим и сражавшимся на «Дороге жизни», а также технике: машинам ГАЗ-АА и ЗиС-5. Все эти мемориальные сооружения входят в комплекс «Зелёный пояс Славы».

Ну и, конечно, песни военных лет и послевоенные песни о войне! Одна из них целиком посвящена «Дороге жизни»: это «Песня о Ладоге», которая неизменно звучит на концертах в честь Прорыва и снятия блокады Ленинграда, в День Победы. Припев этой песни как нельзя лучше отражает роль Ладожского озера и проложенной по нему «Дороги жизни» в судьбе Ленинграда:

«Эх, Ладога, родная Ладога!

Метель и штормы, грозная волна.

Недаром Ладога родная

«Дорогой жизни» названа!»...

"Дорога жизни" через Ладожское озеро в ходе Великой Отечественной войны

"Дорога жизни": 78 лет назад была открыта ледовая дорога в Ленинград

Отредактировано: osankin - 22 ноя 2023 14:36:28

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.67

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

"Я хату покинул, пошел воевать..."

Будущий пятнадцатый Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский начал военную карьеру, как и многие прославленные советские военачальники, на Первой мировой войне.

"Колонель Малино"

"Генерал Вперед". Каким вошел в мировую историю маршал Малиновский

Будущий пятнадцатый Маршал Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский начал военную карьеру, как и многие прославленные советские военачальники, на Первой мировой войне.

"Колонель Малино"

"Генерал Вперед". Каким вошел в мировую историю маршал Малиновский

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.67

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

КРИК ЧАЙКИ НАД ВОЛГОЙ

Подвиг

В свой последний рейд по сёлам Лиза отправилась 12 ноября, как и другие партизаны, входившие в пропагандистскую группу. Запаслась листовками с докладом Сталина о 24-й годовщине Октябрьской революции, газетами с его речью на параде 7 ноября, которые перебросили в партизанский отряд через линию фронта, записала последние сводки Совинформбюро.

Комиссар Я.Е. Шевелев рекомендовал начать поход с Залесья, где она когда-то училась в школе и работала в избе-читальне. Она сперва возражала, мотивируя своё сомнение тем, что там все её знают и возможен провал. Однако потом согласилась. Известность среди населения, конечно, содержала в себе определённый риск, но ведь было в том и огромное преимущество. Разговор среди знакомых всегда более откровенный, а значит, и доходчивый. Хотя теперь возражал Я.Е. Шевелев: в случае провала семья Лизы была бы непременно расстреляна. Впрочем, подвёл итог комиссар, действуй по своему усмотрению, тебя знают везде, и опасность будет поджидать на каждом шагу.

Продрогшая, каждую минуту рискуя попасть в засаду или просто услышать смертельный окрик: «Стой!», Лиза вьюжными, на редкость морозными ночами тайными лесными тропами пробиралась из деревни в деревню. Встретив патруль, уходила в лес и там в снегу часами ждала, когда минует опасность. А потом снова в путь.

Она проявляла предельную осторожность. Если в деревне были немцы, то она под покровом ночи подходила к хате, где жил кто-то из её комсомольцев-связников, передавала ему пропагандистские материалы и просила распространить их дальше в надёжные руки. Ну и что-то передавала на словах. Если же немцев не было, то она собирала людей в каком-то доме и проводила что-то вроде собрания. Короткий доклад, вопросы-ответы, встречные выступления. Получалось убедительное, вдохновляющее общение.

Тот её поход продолжался десять дней. За это время она посетила 14 деревень. Последнее собрание провела в большом селе Жукопа. А потом отправилась в так называемый кордон Красное Покатище, где и заночевала у своей подруги и секретаря подпольной комсомольской ячейки Марии Купоровой. Наутро она собиралась возвратиться в землянку своей партизанской группы, которая находилась совсем рядом, в крупном лесном массиве. Но утром предатель Колосов с сыном, выследив партизанку, привели на хутор немецкий отряд, человек 30. Дом Купоровых подожгли, семью расстреляли, а Лизу арестовали. Это случилось 21 ноября.

Впрочем, у неё имелась возможность бежать. Воспользовавшись паникой, под прикрытием дыма от горящего дома Лиза удалилась довольно далеко от места пожара. Она находилась уже у края спасительного леса. Лиза была крепкой, физически тренированной девушкой. Ещё рывок — и она могла бы уйти. Однако в это время её окликнул немец и предупредил, что если она не вернётся, то все люди хутора будут уничтожены. И Лиза возвратилась. Она осталась верной землякам и не запятнала своей чести.

В тот же день Лизу под конвоем привели в Пено. Всю ночь её пытали в гестапо, изощрённо и жестоко. Здание, где оно располагалось, сохранилось. Только выглядит мрачнее мрачного. Злая печать истории гнетёт его и никак не снимет чужую вину. Лизу били стальными прутьями. Она молчала. Ломали рёбра — ни звука.

По Пено разнёсся слух об истязаниях партизанки. У многих жителей посёлка в отряде были отцы, мужья, братья, любимые. И все думали: не устоит, прольётся большая кровь.

Гестаповец, тыча пистолетом в лицо, кричал:

— Скажи, где партизаны, и свободна!

Последний поклон

Утром Лизу, избитую и изувеченную, вывели на берег Волги к водокачке. Там сейчас обелиск её памяти и 23 берёзы — в обозначение прожитых ею лет. Стоит и водокачка, только обветшала до предела, почти развалилась. Попутно немцы согнали к месту казни жителей окрестных домов, человек 30–40, демонстрируя показательную расправу над партизанкой.

Ещё раз пообещали жизнь в обмен на выдачу товарищей по отряду. Но она бросила сурово:

— Умираю за Родину! Она отомстит!

Немецкий офицер, пытаясь как-то, видимо, воздействовать на Лизу через собравшихся людей, спросил:

— Кто знает имя этой партизанки?

Возможно, у гитлеровца имелись сомнения. Ведь в гестапо на вопрос, кто она, Лиза отвечала: «Иванова из Ленинграда». Лишь Колосов-старший, суетившийся там без меры, настойчиво повторял:

— Чайкина это, Чайкина, верьте мне, господин офицер.

Люди молчали, хотя многие, безусловно, узнали её. И вдруг пьяный голос:

— Да кто ж её не знает… Это Лизка, самая главная здешняя комсомолка.

Это сказала Ирка Круглова, пеновская распутница, о которой в посёлке давно шла дурная слава. С ней не раз беседовала Лиза, убеждала её взяться за ум. Та обычно отмалчивалась, поскольку были у неё совсем другие интересы. Сейчас же в хмельном угаре заговорила, отомстила, так сказать. Лиза в ответ лишь саркастически улыбнулась. Теперь она решила не скрывать своё имя. Торопилась сказать самые важные слова:

— Да, я секретарь райкома. Вы верили мне, поверьте и на этот раз. Любите Россию, берегите её. Она живёт и сражается. С ней вы будете счастли...

Взбешённый офицер выстрелил из нагана Лизе в грудь. И сделал ещё контрольный выстрел в висок. Как современные киллеры.

И упала Лизанька, светлая голова и ясные очи, в чистый искристый снег, широко раскинув руки, будто хотела обнять родную землю и защитить её.

Страдая, умирая, она не могла поступиться своими принципами.

А знала она, по воспоминаниям Я.Е. Шевелева, многое: явочные квартиры, базы, деревни, где находились комсомольцы-связники, их фамилии, фамилии командиров, места размещения партизанских групп, планы ближайших операций. Лиза, несмотря на жестокие пытки, не переступила роковой черты, тем самым сохранив десятки жизней своих товарищей по борьбе.

Подвиг

В свой последний рейд по сёлам Лиза отправилась 12 ноября, как и другие партизаны, входившие в пропагандистскую группу. Запаслась листовками с докладом Сталина о 24-й годовщине Октябрьской революции, газетами с его речью на параде 7 ноября, которые перебросили в партизанский отряд через линию фронта, записала последние сводки Совинформбюро.

Комиссар Я.Е. Шевелев рекомендовал начать поход с Залесья, где она когда-то училась в школе и работала в избе-читальне. Она сперва возражала, мотивируя своё сомнение тем, что там все её знают и возможен провал. Однако потом согласилась. Известность среди населения, конечно, содержала в себе определённый риск, но ведь было в том и огромное преимущество. Разговор среди знакомых всегда более откровенный, а значит, и доходчивый. Хотя теперь возражал Я.Е. Шевелев: в случае провала семья Лизы была бы непременно расстреляна. Впрочем, подвёл итог комиссар, действуй по своему усмотрению, тебя знают везде, и опасность будет поджидать на каждом шагу.

Продрогшая, каждую минуту рискуя попасть в засаду или просто услышать смертельный окрик: «Стой!», Лиза вьюжными, на редкость морозными ночами тайными лесными тропами пробиралась из деревни в деревню. Встретив патруль, уходила в лес и там в снегу часами ждала, когда минует опасность. А потом снова в путь.

Она проявляла предельную осторожность. Если в деревне были немцы, то она под покровом ночи подходила к хате, где жил кто-то из её комсомольцев-связников, передавала ему пропагандистские материалы и просила распространить их дальше в надёжные руки. Ну и что-то передавала на словах. Если же немцев не было, то она собирала людей в каком-то доме и проводила что-то вроде собрания. Короткий доклад, вопросы-ответы, встречные выступления. Получалось убедительное, вдохновляющее общение.

Тот её поход продолжался десять дней. За это время она посетила 14 деревень. Последнее собрание провела в большом селе Жукопа. А потом отправилась в так называемый кордон Красное Покатище, где и заночевала у своей подруги и секретаря подпольной комсомольской ячейки Марии Купоровой. Наутро она собиралась возвратиться в землянку своей партизанской группы, которая находилась совсем рядом, в крупном лесном массиве. Но утром предатель Колосов с сыном, выследив партизанку, привели на хутор немецкий отряд, человек 30. Дом Купоровых подожгли, семью расстреляли, а Лизу арестовали. Это случилось 21 ноября.

Впрочем, у неё имелась возможность бежать. Воспользовавшись паникой, под прикрытием дыма от горящего дома Лиза удалилась довольно далеко от места пожара. Она находилась уже у края спасительного леса. Лиза была крепкой, физически тренированной девушкой. Ещё рывок — и она могла бы уйти. Однако в это время её окликнул немец и предупредил, что если она не вернётся, то все люди хутора будут уничтожены. И Лиза возвратилась. Она осталась верной землякам и не запятнала своей чести.

В тот же день Лизу под конвоем привели в Пено. Всю ночь её пытали в гестапо, изощрённо и жестоко. Здание, где оно располагалось, сохранилось. Только выглядит мрачнее мрачного. Злая печать истории гнетёт его и никак не снимет чужую вину. Лизу били стальными прутьями. Она молчала. Ломали рёбра — ни звука.

По Пено разнёсся слух об истязаниях партизанки. У многих жителей посёлка в отряде были отцы, мужья, братья, любимые. И все думали: не устоит, прольётся большая кровь.

Гестаповец, тыча пистолетом в лицо, кричал:

— Скажи, где партизаны, и свободна!

Последний поклон

Утром Лизу, избитую и изувеченную, вывели на берег Волги к водокачке. Там сейчас обелиск её памяти и 23 берёзы — в обозначение прожитых ею лет. Стоит и водокачка, только обветшала до предела, почти развалилась. Попутно немцы согнали к месту казни жителей окрестных домов, человек 30–40, демонстрируя показательную расправу над партизанкой.

Ещё раз пообещали жизнь в обмен на выдачу товарищей по отряду. Но она бросила сурово:

— Умираю за Родину! Она отомстит!

Немецкий офицер, пытаясь как-то, видимо, воздействовать на Лизу через собравшихся людей, спросил:

— Кто знает имя этой партизанки?

Возможно, у гитлеровца имелись сомнения. Ведь в гестапо на вопрос, кто она, Лиза отвечала: «Иванова из Ленинграда». Лишь Колосов-старший, суетившийся там без меры, настойчиво повторял:

— Чайкина это, Чайкина, верьте мне, господин офицер.

Люди молчали, хотя многие, безусловно, узнали её. И вдруг пьяный голос:

— Да кто ж её не знает… Это Лизка, самая главная здешняя комсомолка.

Это сказала Ирка Круглова, пеновская распутница, о которой в посёлке давно шла дурная слава. С ней не раз беседовала Лиза, убеждала её взяться за ум. Та обычно отмалчивалась, поскольку были у неё совсем другие интересы. Сейчас же в хмельном угаре заговорила, отомстила, так сказать. Лиза в ответ лишь саркастически улыбнулась. Теперь она решила не скрывать своё имя. Торопилась сказать самые важные слова:

— Да, я секретарь райкома. Вы верили мне, поверьте и на этот раз. Любите Россию, берегите её. Она живёт и сражается. С ней вы будете счастли...

Взбешённый офицер выстрелил из нагана Лизе в грудь. И сделал ещё контрольный выстрел в висок. Как современные киллеры.

И упала Лизанька, светлая голова и ясные очи, в чистый искристый снег, широко раскинув руки, будто хотела обнять родную землю и защитить её.

Страдая, умирая, она не могла поступиться своими принципами.

А знала она, по воспоминаниям Я.Е. Шевелева, многое: явочные квартиры, базы, деревни, где находились комсомольцы-связники, их фамилии, фамилии командиров, места размещения партизанских групп, планы ближайших операций. Лиза, несмотря на жестокие пытки, не переступила роковой черты, тем самым сохранив десятки жизней своих товарищей по борьбе.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.67

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,448

Читатели: 5

Полный бан до 26.12.2024 19:34

24 ноября 1944 г. 79 лет назад завершилась наступательная Прибалтийская операция советских войск

Новость 260 1

24 ноября 1944 г. 79 лет назад завершилась наступательная Прибалтийская операция советских войскНовость 260 1

Салют воинам Красной армии, вышедшим на побережье Балтийского моря. Осень 1944 года

Прибалтийская операция – стратегическая наступательная операция советских войск на территории Прибалтики в ходе Великой Отечественной войны. Операция с целью освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы проходила с 14 сентября по 24 ноября 1944 года.

Она проводилась силами войск 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота и частью сил 3-го Белорусского фронта. Ширина фронта достигала 1000 км, а его глубина – 400 км. В рамках операции, длящейся 71 день, были проведены четыре фронтовые и межфронтовые операции: Рижская, Таллиннская, Моонзундская и Мемельская.

Прибалтика имела важное значение для фашистской Германии, которая, контролируя ее, поддерживала связь со Скандинавией, поставлявшей немцам стратегические материалы. К тому же Прибалтика поставляла Германии продовольствие и сельскохозяйственное сырье, а Эстония – нефтепродукты. И для защиты этих рубежей немцы выдвинули войсковые подразделения численностью 730 тысяч человек, но советские силы превосходили их и в численности, и в вооружении.

К концу августа 1944 года над Германией нависла угроза быть отрезанной от основных сил вермахта. В спешном порядке немцы возводили дополнительную оборону и усиливали войска. Пять танковых дивизий стояли в районе Риги, а на подступах к городу были оборудованы четыре оборонительных рубежа. Гитлер считал, что это направление СССР не преодолеет. Не менее сильная оборона была создана немцами на нарвском направлении.

14 сентября 1944 года войска Прибалтийских фронтов начали наступление на рижском направлении. Несмотря на упорное сопротивление немцев, их первая позиция была к концу дня прорвана. В ответ немцы провели два контрудара силами танковых армий и пехоты. Бои шли ожесточенные, но противник так и не достиг цели.

На тот момент все основные силы немцы бросили на участок севернее Западной Двины, но и здесь их сопротивление оказалось недолгим. Командующий немецкими войсками Шернер получил разрешение на отвод войск в Восточную Пруссию. В это же время войска левого крыла Ленинградского фронта при участии Балтийского флота начали наступление на Таллинн.

В ходе 10-дневной Таллиннской операции Ленинградский фронт разгромил 4 пехотные дивизии и 5 артиллерийских полков противника. Во время операции было убито свыше 30 тысяч немцев и еще 16 тысяч взято в плен.

В тот же день началась подготовка Мемельской операции, основной задачей которой было разгромить соединения 3-й танковой армии противника и выйти к побережью Балтийского моря. Тем самым можно было изолировать группу армий «Север» от остальных сил Германии и уничтожить ее.

Утром 5 октября войска 1-го Прибалтийского фронта начали наступление. За 4 дня оборона противника была прорвана. Немецкие войска понесли тяжелые потери. А в период с 27 сентября по 10 октября войска Ленинградского фронта и Балтийского флота осуществили основную часть Моонзундской операции. В освобождении Прибалтики участвовали 8-й Эстонский и 130-й Латвийский стрелковые корпуса и 16-я Литовская стрелковая дивизия. Последние остатки немецко-фашистских войск, закрепившихся на Моонзундских островах, были ликвидированы 24 ноября 1944 года.

В результате наступления советских войск на Прибалтийском направлении группа армий «Север» была изгнана почти из всей Прибалтики. Из 59 дивизий были разгромлены 26, еще 3 были полностью уничтожены. Советские войска потеряли порядка 61 тысячи воинов. С утратой этого выгодного стратегического района, Гитлер лишился свободы действий в восточной части Балтийского моря, а также важной промышленной и сырьевой базы.

В результате Прибалтийской операции были созданы предпосылки для развития наступления советских войск в Восточной Пруссии. Впоследствии наступление было осуществлено в ходе Восточно-Прусской наступательной операции 1945 года.

За мужество и героизм, проявленные в ходе Прибалтийской операции, 112 советских воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, трое – второй медали «Золотая Звезда», свыше 330 тысяч награждены орденами и медалями.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Сейчас на ветке:

1,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 1