Интервенция & ИнтернационалДискуссии

21.4 K

30

30

|

|---|

|

|

Старый Хрыч

|

| 19 янв 2019 в 20:42 |

!

Модераториал

Дискуссия 437

Исторический раздел модерируется. На всей его "территории" действуют, без каких либо ограничений и исключений, Правила ГА. Раздел модерирует группа Глобальных Модераторов: Старый Хрыч, Сизиф, Senya

1. Все слухи и "совершенно достоверные сведения" от ОБС, распространяемые пользователями и "авторитетами", не имеют под собой никаких оснований, и являются ложью.

Никаких преследований по политическим взглядам и убеждениям не будет, и не планировалось изначально. Исключение составляют лишь те, которые запрещены Законами РФ.

2. В разделе категорически запрещаются:

- борцунство в любом виде

- выяснения отношений и переход на личности

- оскорбления оппонентов в ходе дискуссий

- перенос скандалов на другие ветки с жалобами и обвинениями оппонентов, в т.ч. в "Вопросы пользователей"

- оверквотинг (излишнее цитирование). Рекомендую оставлять при ответе лишь небольшую часть цитаты, и пользоваться спойлером. Не повторяйте в постах фото, рисунки.

3. Настоятельно рекомендую использовать ссылки на приводимые (цитируемые) материалы, и не использовать на ветках материалы из сомнительных источников. Категорически не рекомендуется однобокое, тенденциозное освещение событий нашей истории.

- ведя дискуссию, будьте вежливы. Не занимайтесь провоцированием оппонента с иными взглядами, отличными от Ваших.

4. Некоторое время доступ к отдельным веткам будет ограничен для проверки содержания. Все посты, содержащие грубость, хамство, признаки троллинга оппонентов, нецензурную брань, оверквотинг, борцунство и т.п., будут удалены без предупреждения, допустившие ранее нарушение Правил, при этом могут быть наказаны

5. Не окончательно, будет дополняться по мере ознакомления с разделом.

С уважением С.Х.

Дискуссия 437

Исторический раздел модерируется. На всей его "территории" действуют, без каких либо ограничений и исключений, Правила ГА. Раздел модерирует группа Глобальных Модераторов: Старый Хрыч, Сизиф, Senya

1. Все слухи и "совершенно достоверные сведения" от ОБС, распространяемые пользователями и "авторитетами", не имеют под собой никаких оснований, и являются ложью.

Никаких преследований по политическим взглядам и убеждениям не будет, и не планировалось изначально. Исключение составляют лишь те, которые запрещены Законами РФ.

2. В разделе категорически запрещаются:

- борцунство в любом виде

- выяснения отношений и переход на личности

- оскорбления оппонентов в ходе дискуссий

- перенос скандалов на другие ветки с жалобами и обвинениями оппонентов, в т.ч. в "Вопросы пользователей"

- оверквотинг (излишнее цитирование). Рекомендую оставлять при ответе лишь небольшую часть цитаты, и пользоваться спойлером. Не повторяйте в постах фото, рисунки.

3. Настоятельно рекомендую использовать ссылки на приводимые (цитируемые) материалы, и не использовать на ветках материалы из сомнительных источников. Категорически не рекомендуется однобокое, тенденциозное освещение событий нашей истории.

- ведя дискуссию, будьте вежливы. Не занимайтесь провоцированием оппонента с иными взглядами, отличными от Ваших.

4. Некоторое время доступ к отдельным веткам будет ограничен для проверки содержания. Все посты, содержащие грубость, хамство, признаки троллинга оппонентов, нецензурную брань, оверквотинг, борцунство и т.п., будут удалены без предупреждения, допустившие ранее нарушение Правил, при этом могут быть наказаны

5. Не окончательно, будет дополняться по мере ознакомления с разделом.

С уважением С.Х.

Отредактировано: Старый Хрыч - 19 янв 2019 в 20:42

Новости за 24 часа |

|

|---|---|

| Новости не найдены! | |

|

|

|

Будни борьбы большевиков

04 сен 2018 в 16:11

Удаленный пользователь

|

|---|

|

Скрытый текст Если коротко и своими словами. Красный командир и большевик при поддержке других сообщников -большевиков решил стать владычицей морской и поднял мятеж против Советской власти, красные эссеры остались верными Советской власти и с помощью пленных австро -венгров -интернационалистов отстояли арсенал с оружием, тем самым лишив повстанцев шансов на победу. Действующие лица. В 1938 году пуля нашла своих героев. которые подавляли это восстание Манжара, Дмитрий Иванович - расстрел 1938 Белов, Иван Панфилович - расстрел 1938 Колузаев, Георгий Александрович - расстрел 1938 Отредактировано: Коллекционер мыслей - 04 сен 2018 в 16:18

|

|

Спасибо товарищи интернационалисты, все свободны.

02 сен 2018 в 20:27

Удаленный пользователь

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Отредактировано: Коллекционер мыслей - 01 янв 1970

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Кроми, Фрэнсис Ньютон Аллан

30 авг 2018 в 11:01

Удаленный пользователь

|

|---|

|

Окончил грамматическую школу Хаверфорд в Уэльсе, поступил в Королевский ВМФ в качестве кадета на корабле «Британия» (HMS Britannia). Будучи гардемарином, участвовал в подавлении Ихэтуаньского восстания (европейцы называли его «боксёрским» восстанием) в Китае, входил в состав морской десантной бригады. Отличился во время боевых действий, был награждён медалью за китайскую кампанию, планкой к ней за взятие Пекина, а также был упомянут в приказах.

Британский подводник Являлся дисциплинированным офицером, не употреблял спиртных напитков, не курил (что противоречило стереотипному образу британского моряка). Успешно продвигался по службе. В 1903 стал одним из первых добровольцев, поступивших на службу в британский подводный флот. Royal Humane Society наградило его бронзовой медалью за спасение жизни моряка, который оказался за бортом лодки А-3. В возрасте 28 лет он был назначен командиром учебной флотилии подводных лодок класса «A», внёс большой вклад в подготовку подводников, несмотря на несовершенное оборудование. Успешно занимался разработкой стратегии и тактики подводной войны. Служба на Балтике В начале Первой мировой войны командовал подводной лодкой HMS D-6. Затем в чине лейтенант-коммандера принял командование лодкой HMS Е-19 (в состав её экипажа входили 3 офицера и 28 нижних чинов), которая в сентябре 1915 совершила прорыв в Балтийское море и вошла в состав Британской флотилии подводных лодок, действовавшей на Балтике против немецкого флота. За прорыв награждён орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, за первый боевой поход — орденом св. Анны 3-й степени с мечами. Был самым успешным британским подводником на Балтийском театре военных действий. Во время боевого похода, продолжавшегося 14,5 суток, Е-19 потопила 4 немецких парохода, 3 парохода выбросились на берег, а один шведский пароход с контрабандой был приведен в порт Ревель, где конфискован после судебного разбирательства (потопленные суда везли в Германию из Швеции железную руду). Во время похода британские подводники действовали в соответствии с действовавшими международными правилами — экипажи пароходов предварительно пересаживались в шлюпки или переводились на другие корабли. Так, экипаж парохода «Директор Риппенхаген» (Direktor Rippenhagen) был взят на борт лодки и переведён на встречное шведское судно. Шлюпки с парохода «Никомедия» (Nicomedia) Е-19 отбуксировала в сторону берега. Главным успехом Е-19 стало торпедирование в западной Балтике немецкого лёгкого крейсера «Ундине» (SMS Undine) 7 ноября 1915. Кроми выпустил по крейсеру две торпеды, в результате чего корабль взорвался и затонул. За этот бой он был награждён высшей русской офицерской наградой за храбрость — орденом св. Георгия 4-й степени. Британское командование наградило Кроми орденом «За выдающиеся заслуги» (The Distinguished Service Order, DSO). Русская императорская семья пригласила его к обеду. Он был произведён в чин коммандера и назначен командиром флотилии подводных лодок. После большевистской революции и выхода России из войны Кроми отказался передавать британские лодки немцам, как это предусматривалось соглашением о перемирии между большевиками и Германией. Первоначально он перевёл флотилию в Гельсингфорс, а после высадки немецких войск в Финляндии руководил взрывом и затоплением лодок. Военный разведчик Произведённый в чин капитана, Кроми в мае 1917 года был назначен исполняющим обязанности британского военно-морского атташе в России. Убеждал морских офицеров оставаться служить на красном флоте и не бежать к белым. Направил служившего в качестве офицера связи на британской подводной лодке E1 Георгия Чаплина в Архангельск, для организации там антибольшевистского переворота и подготовки высадки там английских войск. Являлся одним из руководителей петроградской вербовочно-осведомительной организации доктора В. П. Ковалевского[1]. В июне 1918 он встретился с двумя латышскими агентами ВЧК, которые выдавали себя за представителей московского контрреволюционного подполья. Кроми представил их разведчику Сиднею Рейли, а также дал им рекомендательное письмо к британскому дипломатическому представителю в Москве Роберту Брюсу Локкарту. Кроме того, он поддерживал связь с участниками антибольшевистской организации «ОК», в состав которой входили сотрудники Регистрационной службы Морского Генштаба. Смерть Кроми  Капитан Кроми на теннисных кортах за месяц до смерти 30 августа 1918 года, после убийства главы петроградской ЧК М. С. Урицкого, покушения на В. И. Ленина и сведениях о готовящемся «заговоре послов» советские власти приняли решение арестовать британских дипломатов и разведчиков. Кроме того, как вспоминал сотрудник английской секретной службы, мичман А. Гефтер, «большевики узнали, что в британском посольстве есть документы, представлявшие для них интерес»[2]. 31 августа 1918 года чекисты ворвались в здание британского посольства в Петрограде. Ф. Кроми оказал им вооружённое сопротивление и был убит в перестрелке. Американские авторы М. Сейерс и А. Кан так описывали гибель Кроми[3]: После убийства Урицкого советские власти в Петрограде послали отряд чекистов оцепить английское посольство. На верхнем этаже сотрудники посольства под руководством капитана Кроми жгли компрометирующие их документы. Кроми бросился вниз и захлопнул дверь перед носом советских агентов. Те взломали дверь. Английский офицер встретил их на лестнице, держа в обеих руках по браунингу. Ему удалось застрелить комиссара и ещё несколько человек. Агенты ЧК тоже открыли огонь, и капитан Кроми упал с простреленной головой… На самом деле, в перестрелке с Кроми был застрелен чекист Янсон[4], ранены помощник комиссара Петроградской ЧК Иосиф Наумович Стодолин-Шейнкман (1888 – 1963) и следователь ВЧК Бронислав Брониславович Бортновский (Бронек, Петровский, в Коминтерне – Бронковский) (12.04.1894, Варшава – 3.11.1937). [5]. Отредактировано: Коллекционер мыслей - 30 авг 2018 в 11:02

|

|

Мурманск

30 авг 2018 в 10:00

Удаленный пользователь

|

|---|

Цитата: Коллекционер мыслей от 01.06.2018 21:06:26Да не, не получится всё скинуть на Троцкого - это не было его личным заговором, это была политика партии. Отредактировано: Коллекционер мыслей - 01 янв 1970

|

|

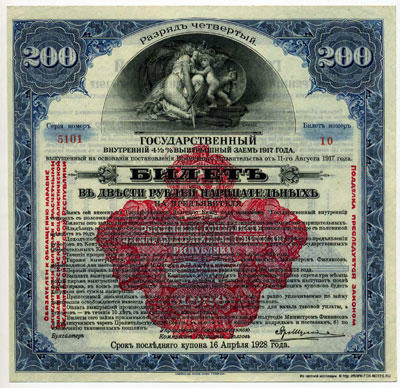

Денежки печатали

29 авг 2018 в 22:15

Удаленный пользователь

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ссылка Отредактировано: Коллекционер мыслей - 30 авг 2018 в 09:49

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Бойль, Джозеф Уайтсайд

29 авг 2018 в 22:11

Удаленный пользователь

|

|---|

|

Джозеф Уайтсайд Бойль (16 ноября 1867, Торонто — 14 апреля 1923) — канадский авантюрист, золотопромышленник, разведчик.

Младший из четырёх детей Чарльза Бойля и Марты Бейн. В 1885—1888 годах ходил матросом на торговых судах. В 1889 году женился на Эмили Рейнор (развелись в 1897). Занимался бизнесом по перевозке грузов. Работал менеджером боксёра Фрэнка Славина, с которым приехал на Аляску во время золотой лихорадки. К тому времени большая часть золота, которое можно было добыть вручную, была уже исчерпана, и Бойль занялся крупномасштабной промышленной добычей золота. В 1900 году Бойль получил в Оттаве концессию на добычу золота с помощью драг на крупном участке. В 1904 году он основал Canadian Klondyke Mining Company Limited, акционерами которой были английские капиталисты. В лучшие времена золото добывалось с помощью четырёх драг (три из которых были крупнейшими в мире), была построена электростанция, снабжавшая энергией Доусон. С началом Первой мировой войны Бойль на свои средства собрал и вооружил отряд из 50 добровольцев-пулемётчиков. За это ему было присвоено почётное звание подполковника. Впоследствии люди из его отряда были включены в регулярные канадские части и не участвовали в боях как отдельный отряд. В 1916 он прибыл в Англию. В 1917 году он был послан в Россию, официально как консультант по узкоколейным железным дорогам, но, по-видимому, выполняя и разведывательные функции. В это время он работал вместе с другим известным английским разведчиком Джорджем Хиллом. После Октябрьской революции вместе с Джорджем Хиллом активно поддерживал большевистское правительство, помогал наладить работу железнодорожного транспорта. В воспоминаниях Хилла утверждается, что благодаря решительным действиям Бойля удалось устранить затор на московском железнодорожном узле, но сложно сказать, насколько это соответствует действительности. Дальнейшая деятельность Бойля связана с Румынией. В феврале 1918 года он был посредником на переговорах о перемирии между румынским правительством и красными войсками в Бессарабии. Ему удалось добиться от большевиков возвращения румынскому правительству румынских ценностей, эвакуированных в Москву после разгромной для Румынии кампании 1916 года. Был знаком с королевой Румынии Марией. В популярных легендах часто говорится, что они были любовниками, но каких-то подтверждений этому не имеется. В мае 1918 Бойль перенёс удар и был частично парализован. После того как он частично восстановил здоровье, он помогал организовать займы на послевоенное восстановление для Румынии и поставки румынской нефти в Англию. Пытался получить нефтяную концессию в советской России для компании Royal Dutch Shell. Умер в 1923 году в Англии, где и был похоронен. В 1983 году его прах был перезахоронен в Канаде в городе Вудсток. Отредактировано: Коллекционер мыслей - 01 янв 1970

|

|

Или вот

29 авг 2018 в 21:49

Удаленный пользователь

|

|---|

|

Явное и тайное в гражданской войне

Так получилось, что в результате отмеченной выше раскладки сил в годы начавшейся гражданской войны большевиков поддерживали как немцы - уже открыто, так и (под давлением банкиров) власти демократической Антанты - закулисно. Последним приходилось маскировать свои цели колонизации ослабленной России и перед конкурентами, и перед оппозицией в парламентах (ведь поддержка никем не признанных большевиков была незаконной), и перед своими народами, в которых еще имелось немало людей, несогласных с поощрением богоборческого режима (С этой же целью на Западе долго культивировалось обеление большевиков, "спасших русский народ от гнета царизма", и продолжалось очернение православной монархической России.) Немцам тогда (до конца мировой войны в ноябре 1918 года) было важно, чтобы против них не восстановился русский фронт. Этого они надеялись достичь как деньгами и инструкторами для создававшейся Красной Армии, так и агитацией в нейтральных странах за дипломатическое признание большевиков (особенно после подписания Брестского мира, отдавшего Германии огромные российские территории и ресурсы). Германский статс-секретарь фон Кюльман инструктировал посла в Москве: "Используйте крупные суммы, поскольку мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы большевики выжили… Мы не заинтересованы в поддержке монархической идеи, которая воссоединит Россию. Наоборот, мы должны пытаться предотвратить консолидацию России насколько это возможно, и с этой точки зрения мы должны поддерживать крайне левые партии". Германские представители в Москве, как потом утверждал Деникин, даже выдали чекистам офицеров из белого подполья. Это было сделано потому, что немцы рассматривали армию Деникина как союзницу Антанты, - что так и было, поскольку Деникин поверил западным обещаниям о "поддержке" Страны же Антанты высадили в 1918 году свои десанты в России и поддержали белых и чехословацкий корпус из пленных именно в надежде восстановить против Германии Восточный фронт. Черчилль оправдывал в британском парламенте эти десанты тем, что иначе немцы захватили бы ресурсы России и тем ослабили бы союзную блокаду. Свергать большевиков Антанта не собиралась. Лишь в антигерманских целях Антанта поначалу выделяла снабжение белым армиям, но на строго коммерческой основе. Причем то немногое, что поставлялось, как правило, было трофейными излишками (часто с захваченных русских же складов царской армии), и за это бралась оплата российским сырьем, зерном, золотом, а также российскими средствами в западных банках. После захвата в Казани золотого запаса Российской империи у Колчака, Верховного правителя России, имелись достаточные средства, чтобы оплатить любые поставки вооружения всем белым армиям, - но они были обещаны Антантой (да и то обманно) лишь при условии признания им всего российского государственного долга, включая военные убытки. В реальности же союзники вывезли тогда из России средств намного больше, чем крохи поставленных припасов. Например, около 150 тонн золота было направлено Колчаком в Японию и в США в уплату за заказанное, но так и неполученное снаряжение. После падения германской монархии в ноябре 1918 года начался второй период гражданской войны, когда белые уже воспринимались Антантой как досадная помеха, с существованием которой еще приходилось считаться лишь для маскировки подлинных целей. Зазвучали призывы к "примирению с красными", которые "обещают амнистию" Одновременно эмиссары Антанты стали провоцировать сепаратистские выступления в белом тылу (на это поддались часть казаков, махновцы и прочие анархисты и "зеленые" банды). "Белочехи" по приказу Антанты воевать отказались и, ограбив белую армию, вместе с союзниками способствовали восстанию "сибирской демократии" (эсеров и большевиков) против Колчака, который был предательски выдан на расправу французским генералом Жаненом. А случаи "интервенции" стран Антанты на территории Российской империи в этот период имели целью опять-таки не свержение власти большевиков, а обеспечение своего влияния во вновь образованных государствах - вопреки стремлению белых сохранить единую Россию. Деникин потом горько упрекал союзников, что они, не признав официально ни одно из русских белых правительств (за исключением признания "де-факто" Врангеля в Крыму для его удара в тыл Красной Армии с целью спасения масонов единомышленников в Польше), охотно и торопливо признавали все новые государства, возникшие на окраинах России. Эти "независимые государства" подобострастно заискивали перед Антантой, отказываясь помочь Белому движению, и даже предавали его, заключая "мирные договоры" с большевиками, которые платили за это русскими территориями. Потом же, когда марксизм в виде исторического возмездия пришел и на их землю, все они - чехи, поляки, кавказцы, эстонцы и даже наследники знаменитых латышских стрелков - винили в этом только русских... Секрет такого поведения западных демократий заключался в том, что уже с 1917 года их политики под влиянием банкиров с Уолл-стрита сделали ставку на большевиков. Инициатор этого плана У.Б. Томпсон в меморандуме британскому премьеру Ллойд Джорджу в декабре 1917 года писал: "Необходимо создать мощный неофициальный комитет со штаб-квартирой в Петрограде для действий, так сказать, на заднем плане, влияние которого в вопросах политики должно признаваться и приниматься дипломатическими, консульскими и военными официальными лицами союзников". Таким образом, "союзные правительства нейтрализовали своих собственных дипломатических представителей в Петрограде и заменили их неофициальными агентами, более или менее симпатизировавшими большевикам", - доказывает проф Саттон. В числе этих агентов наиболее известны Локкарт и Садуль. С первым Троцкий встречался ежедневно, выдал ему пропуск в Смольный, предоставил собственный поезд для поездок между Москвой и Петроградом и даже снабдил таким документом "Прошу все организации, Советы и Комиссаров вокзалов оказывать всяческое содействие членам Английской Миссии, гост. Р.Б. Локкарту, У.Л. Хиксу и Д. Герстину. Комиссар по иностранным делам Л. Троцкий". В свою очередь агенты слали своим правительствам донесения, что "интервенция союзников в помощь белым против большевиков будет обречена на неудачу и может спасти положение лишь интервенция в помощь большевикам против немцев, в новой революционной войне с цитаделью реакции, Германией, и тем спасти молодую революционную республику". Соответствующие предложения были сделаны большевикам официально и англичанами, и французами, и американским послом Френсисом. Этим объясняются и частые просоветские настроения "интервентов", что поражало белых. Так, не "военно-организационный талант" Троцкого остановил в 1919 году Юденича у Петрограда, а политика Ллойд Джорджа, который еще в 1918 году настойчиво пытался убедить в Лондоне кадетку А.В. Тыркову-Вильямс, "что следует сговориться с Троцким, который... в настоящее время является единственным государственным человеком в России". Без этого обстоятельства было бы трудно объяснить и то, почему англичане перед уходом из Мурманска и Архангельска, вместо того, чтобы передать запасы и снаряды белым, утопили все в море. Американцы оказались практичнее: вместо того, чтобы топить аммуницию, продали ее (через своего "представителя Красного Креста") большевикам в кредит с оплатой будущими поставками сырья. И если в книге "Уолл-стрит..." проф. Сатгон еще полагал, что американцы оказывали некоторую помощь белым, то, изучив позже секретные инструкции президента США Вильсона командованию американского экспедиционного корпуса, Саттон приходит к такому выводу: "Американская интервенция имела мало общего с антибольшевицкой деятельностью, как это утверждают Советы, Дж Кеннан и другие писатели... На самом деле Соединенные Штаты захватили Транссибирскую магистраль и удерживали ее ["чтобы не пустить к магистрали японцев"] до тех пор, пока Советы не окрепли настолько, чтобы ее контролировать... Имеются данные Госдепартамента, что большевикам поставлялось оружие и снаряжение... Советы были так благодарны за американскую помощь в революции, что в 1920 году, когда последние американские войска уходили из Владивостока, большевики устроили им дружеские проводы". Прилагались соответствующие усилия и на Западе. В то самое время, как несколько тысяч американских "интервентов" находились на Севере и в Сибири, финансисты Уолл-стрита открыли в начале 1919 года в Нью-Йорке Советское бюро, которое организовало кампанию против Колчака, и помогли основать американскую компартию (при активном участии семьи А. Хаммера). А ведь это было время наибольших шансов на победу белых! Таким образом, чтобы правильно оценить небывалую живучесть большевиков в гражданской войне, их способность выходить из самых отчаянных положений, перебрасывая с места на место интернациональные карательные войска (250.000 бойцов) для подавления множества разрозненных русских восстаний, - надо учесть это обстоятельство: они знали, что Антанта против них бороться не будет. Это было сильнейшим психологическим допингом для всех большевистских мер по удержанию власти. На этом фоне можно предложить нынешним "красным патриотам" вдуматься в известные слова Ленина: "В продолжение трех лет на территории России были армии английская, французская, японская. Нет сомнения, что самого ничтожного напряжения этих сил этих трех держав было бы вполне достаточно, чтобы в несколько месяцев, если не несколько недель, одержать победу над нами" (курсив наш. - М.Н.); но этого не случилось, мол, поскольку большевикам удалось "разложить" вражеские войска. Дело было, конечно, не в "разложении" интервентов, а в том, что пресловутой "интервенции 14 государств против советской республики" не было. Это позже подтвердил Ллойд Джордж: "Мы сделали все возможное, чтобы поддерживать дружеские дипломатические отношения с большевиками, и мы признали, что они де-факто являются правителями... Мы не собирались свергнуть большевицкое правительство в Москве". И президент США Вильсон считал, что "всякая попытка интервенции в России без согласия советского правительства превратится в движение для свержения советского правительства ради реставрации царизма. Никто из нас не имел ни малейшего желания реставрировать в России царизм..." Потому что цель их была следующей, как ее документально доказывает книга проф. Саттона: "Гигантский российский рынок надлежало захватить и превратить в колонию, которая будет эксплуатироваться немногими мощными американскими финансистами и подконтрольными им корпорациями", что было легче сделать "при помощи централизованного социалистического правительства", зависимого от поставок западной техники в разрушенную Россию. Нэп: пароходы и поезда пошли назад -с русским золотом Гражданская война еще шла на Дальнем Востоке, в России повсеместно вспыхивали крестьянские восстания (более тысячи ежегодно, по опубликованным данным ЧК), а в Европе уже начались переговоры правительств Антанты с незаконной властью большевиков на целой серии конференций 1921-1922 годов - в Каннах, Генуе, Гааге, Лозанне, - которые привели к дипломатическому признанию большевистского режима. Последовавший весной 1921 года "нэп" с раздачей богатейших концессий "сильным мира сего" имел целью не столько внутренние реформы, сколько внешнюю торговлю. Именно тогда Ллойд Джордж выдал знаменитый афоризм: "торговать можно и с людоедами". С "людоедской" же стороны торговлей руководил Троцкий, а пассажиры его парохода и ленинского поезда, их родственники и соплеменники оккупировали Наркомат иностранных дел и органы внешней торговли. К этому времени большевики овладели огромными средствами. В 1920 году они отбили у Колчака золотой запас империи, издали декреты о национализации всего достояния России (включая уникальные музейные ценности), а также о конфискации имущества не только у Церкви, буржуазии, эмигрантов, но и о конфискации драгоценностей у всего российского населения (декрет от 16.4.1920). Российские ценности шли за границу целыми пароходами. Так богатства, накопленные Россией за всю ее историю, помогли интернационалистам-большевикам выиграть войну против русского народа: этим была оплачена западная политическая и техническая помощь в укреплении их власти. Газета "Нью-Йорк тайме" сообщала, например, что только за первые восемь месяцев 1921 года США импортировали золота на 460 миллионов долларов, из них 102,9 миллиона фирмой, основанной Я. Шиффом, - "Кун, Леб и Ко". Золото поступало не только из России, ибо банкам Соединенных Штатов задолжали все воевавшие страны. Однако из России - "величайшего военного трофея, который когда-либо знал мир" (так Россия была названа в меморандуме 1918 года финансиста У.Б. Томпсона Ллойд Джорджу о необходимости поддержки большевиков) - поток золота был наиболее мощным, учитывая, что оно декларировалось как привозимое из других стран. Тогда прямые поставки золота в США из советской России формально не допускались из-за ее дипломатического непризнания. Но Госдепартамент нашел уловку, допуская возможность "незнания" американскими фирмами советского происхождения ввозимых ценностей. Хотя американские газеты не раз описывали механизм "отмывания" награбленного большевиками золота: оно переплавлялось в Скандинавии и ввозилось в США с новыми клеймами. Это признал в "Нью-Йорк тайме" и директор шведского Монетного двора. Именно в 1921 году, с началом советского нэпа, золото хлынуло в США небывалым потоком. "Нью-Йорк тайме" выносит на первую полосу заголовок "Золотой потоп в Пробирной палате" и сообщает: "В результате непрерывного потока золота со всех краев земли, сейфы правительственной Пробирной палаты оказались до отказа набиты золотом в брусках, полосах и монетах,... в результате чего она была вынуждена приостановить прием". В итоге, если в 1913 году золотой запас США составлял 1,9 миллиарда долларов, то в 1927 году он увеличился до 4 миллиардов (в тогдашних ценах). Западная печать сообщала в те годы множество фактов, подтверждающих, что все демократические страны - в нарушение собственных же законов и уважения права частной собственности - соучаствовали в ограблении России интернационалистами-большевиками. Западные суды отказывали в исках владельцам русских торговых фирм, разрешая СССР продавать награбленные у них товары с их же торговыми клеймами. На зарубежные рынки были выброшены иконы, церковные чаши, кресты и ризы - происхождение их было очевидно, но они выставлялись в фешенебельных витринах. "Торговлю с людоедами" и скупку награбленного благословила и католическая церковь; она вступила с большевиками в свои переговоры, надеясь на утверждение в России католичества на руинах Православия. Вот что означала фраза французского премьера Клемансо на мирной конференции в Версале: "России больше нет..." Это было небывалое предательство России ее "союзниками" из демократического мира на фоне шедшего на русской земле геноцида нашего народа. В любом правовом государстве скупка награбленного и украденного незаконна; имущество подлежит возврату законному владельцу. В частности, на этом основании Всемирный еврейский конгресс, то есть потомки и соплеменники тех самых банкиров Уоллстрита, вот уже более полувека выставляют миллиардные счета компенсаций всем странам и фирмам, хотя бы косвенно "причастным к гитлеровскому холокосту" (добрались уже до нейтральной Швейцарии и даже до американского бизнеса). Отредактировано: Коллекционер мыслей - 01 янв 1970

|

|

Ещё мнение

29 авг 2018 в 21:48

Удаленный пользователь

|

|---|

|

На Западе в виде причины наиболее часто называют собственное "недомыслие", мол, не предвидели опасности большевизма – хотя предупреждения о его всемiрной угрозе звучали постоянно. Вспомним отчаянный призыв "S.O.S." Л. Андреева в 1919 г: «То, что ныне по отношению к истерзанной России свершают Правительства союзников, есть либо предательство, либо безумие... Надо совсем не иметь ушей, – или иметь, но ничего ими не слышать, – чтобы не услыхать этих воплей и стонов, треска непрерывных расстрелов, что составляют неумолчную песню России в течение последних полутора лет... Надо совсем не иметь чувства достоинства и даже простой опрятности»[29]... (Эта традиция толковать свои предательства как "непонимание" устоялась в западной советологии и для объяснения всей последующей коллаборации с нелегитимными правителями СССР.)

Более близкую к истине причину можно видеть в эгоистическом изоляционизме союзников: зачем напрягаться ради кого-то? «России больше нет», – заявил французский премьер Клемансо. Это избавляло союзников и от "выплаты" русской доли в совместной военной победе: передачи Константинополя и проливов. Конечно, и для этого нужно было не иметь совести. Однако была еще одна причина предательства, выходящая за рамки "непонимания" и эгоизма. Она не всегда проявлялась отчетливо, но возымела свое решающее влияние. На нее указывают известные слова британского премьера Ллойд Джорджа «Торговать можно и с людоедами» (и чем они слабее, тем выгоднее торговля), – но подлинное представление об этом дает документальное исследование американского профессора Э. Саттона "Уолл-Стрит и большевицкая революция"[30]. Оказывается, могущественные круги стран Антанты с самого начала гражданской войны оказывали большевикам закулисную поддержку, финансируя даже их революционную пропаганду в Германии и Австро-Венгрии. Эта поддержка определялась не столько правительствами, сколько финансовыми кругами, которые при помощи большевиков стремились захватить российский рынок и сумели оказать соответствующее влияние на свои правительства. Поскольку официальные западные дипломаты в Москве далеко не всегда годились для выполнения этого замысла, Уолл-Стрит направил в Россию свое представительство (адвокатов и промышленников) под видом "миссии Красного Креста". Ее инициатор директор Федерального Резервного Банка Нью-Йорка У.Б. Томпсон в меморандуме британскому премьеру Ллойд Джорджу в декабре 1917 г. изложил следующий план: «Необходимо создать мощный неофициальный комитет со штаб-квартирой в Петрограде для действий, так сказать, на заднем плане, влияние которого в вопросах политики должно признаваться и приниматься дипломатическими, консульскими и военными официальными лицами союзников»[31]. В Англии эту линию проводил лорд Мильнер (один из лидеров английского масонства, активно причастный к Февральской революции в России, влиятельный политик и директор лондонского "Джойнт Сток Банка"). В результате «британское правительство установило неофициальные отношения с большевиками, послав в Россию своего владевшего русским языком агента Брюса Локкарта», которого «выбрали для своей миссии Мильнер и Ллойд Джордж лично». Французское правительство назначило таким же представителем в России симпатизировавшего большевикам Жака Садуля, старого друга Троцкого. Таким образом, «союзные правительства нейтрализовали своих собственных дипломатических представителей в Петрограде и заменили их неофициальными агентами, более или менее симпатизировавшими большевикам»[32], – доказывает проф. Саттон. (Возможно, именно это объясняет неудачное выступление антибольшевицкой организации Савинкова "Союз защиты Родины и Свободы" в июле 1918 г: официальные дипломаты Антанты спровоцировали его на восстание в Ярославле, Рыбинске и Муроме, обещая английский десант с севера, но Англия не оказала поддержки.) Поведение Локкарта описано и им самим[33], и другими авторами: Троцкий встречался с ним ежедневно, выдал ему пропуск в Смольный, предоставил собственный поезд для поездок между Москвой и Петроградом, и даже снабдил таким документом: «Прошу все организации, Советы и Комиссаров вокзалов оказывать всяческое содействие членам Английской Миссии, госп. Р.Б. Локкарту, У.Л. Хиксу и Д. Герстину. Комиссар по иностранным делам Л. Троцкий»[34]. Локкарт и Садуль слали своим правительствам донесения, что «интервенция союзников в помощь белым против большевиков будет обречена на неудачу и может спасти положение лишь интервенция в помощь большевикам против немцев»; надо «использовать... их новую революционную армию, для этого дав им возможность провести всеобщую мобилизацию, – ...не в старой царской войне, но в новой революционной войне с цитаделью реакции, Германией, и тем спасти молодую революционную республику»[35]. Соответствующие предложения были сделаны большевикам официально и англичанами, и французами, и американским послом Френсисом[36]. Обычно историки отмечают лишь одну из причин этого: попытки восстановить русский фронт против Германии, разорвать немецко-большевицкий союз. С учетом данных проф. Саттона (свидетельствующих о стремлении "сильных мiра сего" освоить Россию экономически) ситуация выглядит и сложнее, и понятнее. Стоит также отметить, что тогдашнее коммунистическое руководство было составлено по двум разным линиям: из кадров Ленина (которых финансировали и перебросили в 1917 г. в Россию немцы) и кадров Троцкого (которых тогда же переправили в Россию на пароходе американские банкиры). Возможно, разные обязательства Ленина и Троцкого перед своими деньгодателями в какой-то мере сказались и на их разном отношении к Брестскому миру (Троцкий пытался его сорвать, что было в интересах Антанты; и вообще Троцкий выступал за союз с Антантой против Германии[37]). Интересно в этом контексте и убийство летом 1918 г. германского посла Мирбаха будущим троцкистом Я. Блюмкиным (что обострило германо-большевицкие отношения), и покушение Каплан на "германского агента" Ленина (тут тоже много неясного, тем более что Каплан была немедленно ликвидирована). Все это еще предстоит расследовать историкам, как и тот факт, что обе (германская и американская) линии финансирования революционных партий осуществлялись через одни и те же банки в скандинавских странах (Варбург и др.), – вероятно, с общей координацией (вплоть до предоставления немцам из США кредитов на эти цели). Разумеется, в смуте тех времен ставка западных финансовых кругов на большевиков не была стопроцентно последовательной; ведь западные правительства должны были считаться и с распространенными в военной среде антибольшевицкими настроениями, и с эгоизмом невмешательства у населения своих стран. В принципе, эти финансисты были готовы «ставить государственные деньги как на революционную, так и на контрреволюционную лошадь, которая выглядела возможным победителем»[38]. Им было не так уж важно, кто будет править в России: важно, чтобы это правительство было подконтрольным. Но поскольку банкиры из США давно финансировали крайние революционные партии, а теперь их "подопечные" оказались у власти, предпочтение отдавалось им; к тому же – как более централизованной администрации будущего объекта экономической эксплуатации, – считает Саттон. Все это вместе взятое объясняет не только двойственное отношение союзников к Белому движению, но и частые просоветские настроения "интервентов". В частности – то «необъяснимое и загадочное противоречие» между заявлениями французских военных в Екатеринодаре и политикой посланного из Парижа в Одессу полковника Фрейденберга, чья деятельность в 1919 г., как говорилось в секретном документе Добровольческой армии, «поразительно совпадала с работой... большевицких агентов». «Русская контрразведка неоднократно доносила, что некоторые представители Французского командования сами находились в оживленных сношениях с местными большевицкими элементами»; а при оставлении Одессы французы даже не препятствовали тому, что «вооруженные рабочие и еврейские организации... расстреливали чинов Добровольческой армии»[39]. (Вспомним и американского банкира Якоба Рубина, который признал, что «помогал образовать советское правительство в Одессе»[40].) Думается также, что не "военно-организационный талант" Троцкого остановил в 1919 г. Юденича у Петрограда, а политика Ллойд Джорджа, который еще в 1918 г. «настойчиво пытался убедить» в Лондоне кадетку А.В Тыркову-Вильямс с мужем, «что следует сговориться с Троцким, который... в настоящее время является единственным государственным человеком в России»[41]. Без этого обстоятельства было бы трудно объяснить и то, почему англичане перед уходом из Мурманска и Архангельска, «вместо того, чтобы передать запасы и снаряды русским, утопили все в море: после их ухода снабжение велось со дна моря...»[42]. Американцы оказались практичнее: вместо того, чтобы топить амуницию, продали ее (через своего "представителя Красного Креста") большевикам в кредит с оплатой будущими поставками сырья[43]. И об англичанах в Крыму представитель ген. Врангеля (не имея доступа к той информации, которую получил Саттон) писал, что они «под флагом "Красного креста" и оказания помощи... снарядили специфическую разведочную организацию, действия которой могут быть чреваты последствиями: не исключается возможность передачи большевикам сведений военного характера, добываемых этой миссией для сообщения в Лондон. Так, по крайней мере, утверждает агентура, в отношении которой не может быть никаких сомнений»[44]. Напомним, что именно тогда англичане требовали от белых капитулировать перед ленинской "амнистией"... "Американские интервенты" на Дальнем Востоке проявляли еще более откровенную лояльность к большевизму, отражая царившее в США "общественное мнение"; они недоумевали, почему «русская интеллигенция ведет борьбу с такой передовой партией, как большевики». Американское командование установило там «добрососедские отношения» с красными партизанами, что способствовало «их усилению и дезорганизации колчаковского тыла... [Поэтому] Колчак поднимал вопрос об удалении американских войск еще в апреле 1919 г., а [его сотрудник] Сукин, сторонник американцев, сообщает Сазонову, что "отозвание американских войск является единственным средством для сохранения дружественных отношений с Соединенными Штатами"...»[45], – писал Мельгунов. И если в книге "Уолл-Стрит..." проф. Саттон еще полагал, что американцы оказывали некоторую помощь белым, то, изучив позже секретные инструкции президента США Вильсона командованию американского экспедиционного корпуса, Саттон приходит к такому выводу: «Тщательное изучение доступных архивов показывает, что американская интервенция имела мало общего с антибольшевицкой деятельностью, как это утверждают Советы, Дж. Кеннан и другие писатели... На самом деле Соединенные Штаты захватили Транссибирскую магистраль и удерживали ее [«чтобы не пустить к магистрали японцев»] до тех пор, пока Советы не окрепли настолько, чтобы ее контролировать... Имеются данные Госдепартамента, что большевикам поставлялось оружие и снаряжение... Советы были так благодарны за американскую помощь в революции, что в 1920 г., когда последние американские войска уходили из Владивостока, большевики устроили им дружеские проводы»[46]. Чехи в 1919 г., в ответ на готовность некоторых частей возвращаться домой, двигаясь совместно с Колчаком на запад, с боями против большевиков – получили от своего политического руководства (Т. Масарика), подчиненного Антанте, строжайший запрет на это; приказ был: возвращаться вокруг всего глобуса через Владивосток. На фоне этого приказа понятнее выглядит и то, что чешское командование забрало все паровозы для вывоза на восток награбленного русского имущества, обрекая белые войска и массы беженцев на гибель; и то, что чехи и французский генерал Жанен вступили в союз с эсерами и большевиками, вплоть до выдачи им адмирала Колчака – очевидцы событий уже тогда приходили к выводу о «сознательности и продуманности» этих действий[47]. (Тогда же в руки красных перешел и оставшийся у Колчака золотой запас империи.) Прилагались соответствующие усилия и на Западе. В то самое время, как несколько тысяч американских "интервентов" находилось на Севере и в Сибири, финансисты Уолл-Стрита открыли в начале 1919 г. в Нью-Йорке "Советское бюро", которое организовало кампанию против Колчака, и помогли основать американскую компартию. А ведь это было время наибольших шансов на победу белых! Причем, из кого состояли круги, помогавшие большевикам с Запада, было видно невооруженным глазом. Даже такой либеральный деятель, как кн. Г.Н. Трубецкой, высказал Деникину «убеждение, что в Одессе, так же, как и в Париже, дает себя чувствовать настойчивая работа масонов и евреев, которые всячески хотят помешать вмешательству союзников в наши дела и помощи для воссоздания единой и сильной России. То, что прежде казалось мне грубым вымыслом, либо фантазией черносотенников, приписывавших всю нашу смуту работе "жидо-масонов", – с некоторых пор начало представляться мне имеющим несомненно действительную почву»[48]. Нетрудно догадаться также, какие «эмигранты из царской России» поощряли пробольшевицкие симпатии в американских частях на Дальнем Востоке[49]. Понятно и то, почему во влиятельной западной прессе Белые армии часто выдавались за "антисемитские"... Сам проф. Саттон, страхуясь от обвинений в "антисемитизме", включил в книгу главу, в которой оправдывается, что, хотя указанные им круги Уолл-Стрита пестрят еврейскими фамилиями, – это были вовсе «не евреи, а интернационалисты» (среди которых периодически выплывает фирма "Кун, Леб и Ко.", возглавляемая тогдашним главой американско-еврейского финансового мiра Я. Шиффом)... Для облегчения экономических сделок было желательно дипломатическое признание Советской России. С этой целью банкиры усилили нажим на свои правительства, утверждая, что 90 % русского народа поддерживают большевиков, «а остальные десять процентов – бывшие собственники и представители правившего класса... Конечно, они недовольны»[50]. Один из инициаторов этой политики, упомянутый банкир ФРС У.Б. Томпсон, выпустил соответствующую книжку "Правда о России и большевиках". Таким образом, чтобы правильно оценить удивительную наглость и живучесть большевиков, их способность выходить из самых отчаянных положений, перебрасывая с места на место интернациональные карательные войска (около 250 000[51]) для подавления множества восстаний, – надо учесть это обстоятельство: они знали, что Антанта против них бороться не будет. Такой пропагандой ("Антанта вам не поможет!") большевики разлагали и белый фронт[52]. Это было сильнейшим психологическим допингом для всех большевицких мероприятий по удержанию власти. Это позже подтвердил и Ллойд Джордж: «Мы сделали все возможное, чтобы поддерживать дружеские дипломатические отношения с большевиками и мы признали, что они де-факто являются правителями территории крепкой великой России... Мы не собирались свергнуть большевицкое правительство в Москве. Но мы стремились не дать ему возможности, пока еще продолжалась война с Германией, сокрушить те антибольшевицкие образования и те движения за пределами Москвы, вдохновители которых были готовы бороться заодно с нами против неприятеля [Германии]». Президент США Вильсон «считал, что всякая попытка интервенции в России без согласия советского правительства превратится в движение для свержения советского правительства ради реставрации царизма. Никто из нас не имел ни малейшего желания реставрировать в России царизм, но мы считали важным восстановить антигерманский фронт в России...»[53]. Только на этом фоне становятся понятны переговоры правительств Антанты с нелегитимной властью большевиков на целой серии международных конференций 1921-1922 гг. – в Каннах, Генуе, Гааге, Лозанне, – которые вскоре привели к дипломатическому признанию коммунистического режима главными европейскими странами. Последовавший в России "нэп" с раздачей богатейших концессий "сильным мiра сего" тоже можно лучше понять с учетом вышесказанного. Разрушенная огромная страна остро нуждалась в товарах, медикаментах, техническом оборудовании. Поскольку восстановить загубленное революцией производство большевики не умели, они, стремясь спасти свою власть и поэтому, особо не торгуясь, решили купить все необходимое за границей. Взамен предложили золото, произведения искусства, музейные коллекции, вплоть до коронных драгоценностей Российской империи. Именно в 1921 г., с началом нэпа, золото хлынуло в США небывалым потоком. "Нью-Йорк Таймс" выносит на первую полосу заголовок "Золотой потоп в Пробирной палате" и сообщает: «Сейфы правительственной Пробирной палаты оказались до отказа набиты золотом в брусках, полосах и монетах, в результате чего она была вынуждена приостановить прием и спасовать перед тем количеством, которое банкиры собирались вывалить перед ней для переплавки и сертификации...»[54]. Вот что значили ключевые слова банкира У.Б. Томпсона в меморандуме Ллойд Джорджу о необходимости поддержки большевиков – для заполучения России как «величайшего военного трофея, который когда-либо знал мiр»[55]. Помимо надежд на быструю наживу, проф. Саттон видит в описанной политике "сильных мiра сего" и более серьезные, геополитические интересы: «Россия была – и остается сегодня – крупнейшим нетронутым рынком в мiре. Более того, Россия, как тогда, так и сейчас, представляет собой крупнейшего потенциального соперника американскому промышленному и финансовому господству... У Уолл-Стрита должны бежать холодные мурашки по коже при мысли, что Россия может стать следующим, превосходящим Америку, промышленным гигантом... стояла задача захватить гигантский русский рынок, превратить его в техническую колонию для эксплуатации горсткой могущественных американских финансистов и корпорациями, находящимися под их контролем... Уолл-Стрит действительно достиг этой цели. Американские фирмы, контролируемые этим синдикатом, позже принялись за построение Советского Союза...»[56], внеся большой вклад в выполнение пятилетних планов и в его вооружение (что прoф. Саттон как патриот Америки считает преступлением). Отредактировано: Коллекционер мыслей - 01 янв 1970

|

|

Для затравки

29 авг 2018 в 21:34

Удаленный пользователь

|

|---|

|

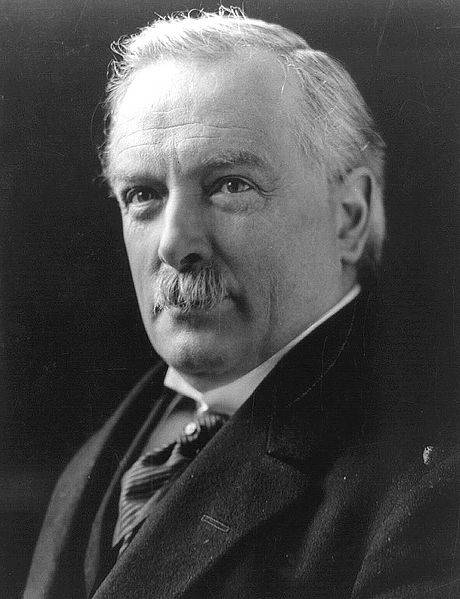

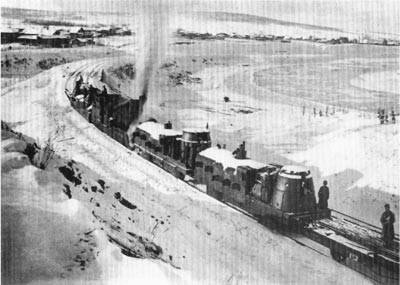

Одним из мифов Гражданской войны является мнение о том, что державы Антанты старательно помогали Белому движению против большевиков. До последнего были им верны и помогали в эвакуации, после поражения.

В реальности Англия, Франция, США помогали и большевикам (вернее, своим агентам среди них), и белым. Их целью было стравить русских между собой, разжечь масштабную братоубийственную войну, извечный принцип «разделяй и властвуй». Главными агентами влияния среди «красных» в руководстве были Свердлов и Троцкий, но и в «белых» правительствах была масса либералов-масонов, которые участвовали в кампании по дискредитации царского правительства во время войны, в Февральской революции, во Временных правительствах. Кроме того, Белое движение, несмотря на всю свою противоречивость, объявило о «единой и неделимой» России, что не вписывалось в планы Запада. Так, Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании с декабря 1916 года по октябрь 1922 года, выступая в парламенте, заявил: «Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину является тем более спорным вопросом, что они борются за единую Россию. Не мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великобритании». Страны Антанты сделали всё, чтобы белые не смогли победить, поддерживая их только для затягивания войны.  Дэвид Ллойд Джордж, премьер-министр Великобритании от Либеральной партии (1916—1922). Примеры координации действий интервентов и «чужих» - 27 апреля 1918 года по просьбе держав Антанты Троцкий приостановил движение чехословацкого корпуса во Владивосток, оттуда их планировали вывезти во Францию. Их части растянулись по железной дороге от Волги до Байкала – отличное расположение, плюс контроль над всем востоком страны, через Транссибирскую магистраль. 11 мая в Англии было решено не вывозить корпус из России, а использовать, как интервентов. Троцкий сразу помог – 25 мая он издаёт провокационный приказ о поголовном разоружении чехословаков, тех, кого обнаружат вооруженными, предписывалось расстреливать, эшелон, где обнаружат хоть одного вооруженного солдата – целиком отправлять в концлагерь. Естественно, корпус поднял мятеж, советская власть рухнула на огромных пространствах, на занятых корпусом территориях начали создавать «белые» правительства, вооруженные части. - Летом 1918 года чехословацкий корпус медленно начал наступление от Самары к Казани, где находился золотой запас империи. Троцкий, военный народный комиссар, в это время ничего не предпринимал: не направил подкрепления, не вывез золото. И лишь когда Казань взяли почти без боя, Троцкий «спохватился», направил войска, сам лично приехал. Но золото захватили не чехословаки, а белые Каппеля, он сделал всё, чтобы оно осталось у Белого движения. - В октябре 1919 года армия Юденича чуть не взяла Петроград, приезжает Троцкий, наводит «революционный порядок» - его «коньком» были массовые расстрелы, массовые насильственные мобилизации, использование заградотрядов, да и его бронепоезд был серьёзной боевой единицей. В тылу Юденича тут же начинают происходить интереснейшие явления: английская эскадра, которая должна была поддерживать белых с моря, уходит в Ригу; союзники - эстонцы - бросают фронт и уходят; Троцкий, «гений военного искусства», нацеливает удары красноармейцев точно на оголённые участки фронта. Когда же разбитые белые части и беженцы хлынули в Эстонию, их ограбили и заключили в концлагеря. Захватили эстонские власти в свою пользу и имущество разбитой Северо-Западной армии. От голода и эпидемии тифа погибли тысячи военных и гражданских. Фактически это был геноцид, о нём почему-то нынешние эстонские политики не вспоминают, вспоминают только о советской «оккупации». За такую помощь красные заключили с Эстонией Тартуский мирный договор (2 февраля 1920 года), по нему: Эстонию признали независимой; отдали русский Печорский край (ныне Печорский район Псковской области России), русские территории на правобережье реки Нарва (ныне в составе Сланцевского и Кингисеппского районов Ленинградской области РФ); Эстонию освободили от каких-либо обязательств в отношении Советской России; передали из золотого запаса России 11,6 тонны золота и право на концессию на 1 миллион десятин леса. - Значительную роль Антанта сыграла и в катастрофическом крушении армии Колчака. В период отступления армии Колчака Чехословацкая армия, бывшая в подчинении у генерала Я. Сыроева и командующего частями Антанты в Сибири Жанена, подняла очередной мятеж, уже против белых, и захватила Транссибирскую магистраль. Это парализовало возможности белых продолжать организованное сопротивление. Они не позволили и отойти на восток, белые были вынуждены отходить по тайге, зимой. Они останавливали уже шедшие поезда – более сотни эшелонов с ранеными, беженцами остались на станциях, в тупиках, многие погибли. Кроме того, они занимались откровенным грабежом. Колчака изолировали, отрезав от своих частей, его заставили отречься от поста «Верховного Правителя», а затем вообще выдали красным. - Троцкий отблагодарил чехословаков: их эшелоны беспрепятственно пропустили во Владивосток, местному начальнику советской таможни Ковалевскому (там уже установилась советская власть) приказал пропустить их без досмотра и разрешить им взять всё, что у них есть, без ограничений. На родине грабителей и предателей встретили с радостью – они организовали свой банк, его начальный капитал составил 70 млн. золотых крон.  Бронепоезд чехословацких легионеров «Орлик» под Иркутском. - Державы Антанты активно поддерживали власть всевозможных сепаратистов и националистов, что также шло в разрез с интересами Белого движения. Правда, почти все националистические движения (пожалуй, кроме Польши и Финляндии) без поддержки стран Запада ничего сами не стоили. Поэтому их вооруженные силы красные громили довольно легко. - В то время как официально Англия и Франция поддерживали белых, США вовсю налаживали отношения с Москвой. Президент Вудро Вильсон обратился с дружескими посланиями к III и IV съездам Советов, пообещав, что США будут помогать «народу России навечно освободиться от самодержавного режима». Прям, как Б. Обама на днях – поддержал стремление арабов к «свободе», «самоопределению» и «демократии». Для арабов это весьма плохой Знак – их ждут дальнейшие войны, братоубийственная резня, голод, эпидемии и смерть тысяч и тысяч людей. 1 мая 1918 года создана «Американская лига помощи и сотрудничества с Россией», 18 октября 1918 года был принят план экономического сотрудничества с Советской Россией. В конце 1918 года в США создали Советское бюро, его возглавил Людвиг Мартенс (вице-президент компании «Вайнберг и Познер»), управляющими были Григорий Вайнштейн (бывший работодатель Троцкого), Кеннет Дюран (быший адъютант полковника Хауса), активным сотрудником был Ю. Ломоносов (бывший заместитель министра путей сообщения Российской империи – один из «чужих»). Это бюро получило финансовую помощь банка Моргана. В 1919 году была создана компания «Америкэн-Рашен Синдикат Инкорпорейшен» для развития деловых контактов с Россией, её создали такие фигуры, как Гугенхейм, Уайт, Синклер и другие. То есть США с самого начала не считали, что белые получат власть, и обходили своих конкурентов из Франции и Англии, собираясь властвовать в России не прямым путём колонизации, а через финансы, экономику, «демократические» ценности. Так, когда Красная Армия заняла Закавказье и англичане были вынуждены его покинуть (в Лондоне считали эту территорию своей долей), концессии там получили США. - В 1920 году Красная Армия могла сравнительно легко вернуть территории прибалтийских областей. Но не сделала этого, приказа не было. Троцкий сделал Эстонию и Латвию «окнами» по выкачиванию награбленного из России. После развала СССР в 1991 этот процесс повторили – в 90-е годы через эти территории «отмыли» массу ресурсов. Золото под фиктивные заказы вывозили тоннами – например, на заказ паровозов в Эстонии, Швеции, Германии. В «отмывке» награбленного участвовала и Швеция – там этим ведал Олаф Ашберг. Большая часть золото тем или иным способом «перетекла» в США, только за 8 месяцев 1921 года в США вывезли золота на 460 млн. долларов. Отредактировано: Коллекционер мыслей - 01 янв 1970

|

|

Начало

29 авг 2018 в 21:33

Удаленный пользователь

|

|---|

|

А давайте разберём кто пригласил интервентов в Россию, зачем пригласил интервентов в Россию, кому они помогали.

На чьей стороне какие интернациональные подразделения воевали. Интересная же тема. Отредактировано: Коллекционер мыслей - 29 авг 2018 в 21:34

|

|

|

Подписка на ветку |

|---|

|

В избранном у

0

пользователей |

Календарь |

|---|

Топ за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Читаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Обсуждаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Т

Т