СССР после войны и до конца своей историиДискуссии

36.5 K

135

237

|

|---|

Обсуждают сейчас (0) |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

|

25 декабря 1946 года, 77 лет назад, в СССР был пущен первый советский реактор Ф-1

25 дек 2023 в 06:44

osankin

|

|---|

|

Начало атомной эры: 77 лет назад был пущен первый советский реактор Ф-1

Реактор, построенный в Москве на территории Лаборатории №2 Академии наук СССР (ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), дал начало созданию многих мирных ядерных направлений, в которых Россия сейчас занимает лидирующие позиции. Создание и пуск реактора Ф-1 в тяжелейших для страны послевоенных условиях – это демонстрация своевременности принятия руководством государства стратегически правильных решений, отметил в интервью РИА Новости президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. "Пуск Ф-1 стал и отправной точкой для очень быстрого, стремительного развития атомной науки и техники, атомной промышленности страны", — сказал Ковальчук. Как все начиналось Датой начала советского атомного проекта считается 28 сентября 1942 года, когда было подписано постановление Государственного комитета обороны "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии. В феврале 1943 года вышло постановление ГКО об организации работ по использованию атомной энергии в военных целях. Научным руководителем советского атомного проекта был назначен один из основоположников физики атомного ядра в СССР, профессор Ленинградского физико-технического института Игорь Курчатов. В апреле того же года было подписано распоряжение по Академии наук СССР о создании под руководством Курчатова Лаборатории №2 АН СССР. Лаборатории выделили большой участок земли площадью 120 гектаров в столичном районе Покровского-Стрешнева — в то время это была северо-западная окраина Москвы. В качестве ядерной "взрывчатки" в атомной бомбе можно использовать плутоний-239, нарабатываемый в ядерных реакторах путем облучения урана, или оружейный обогащенный уран-235. Курчатов понимал, что быстрее и дешевле сделать первую советскую атомную бомбу с начинкой из плутония. А фактор времени был решающим – после того как США в августе 1945 года подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки, стало ясно, что над Советским Союзом, только что пережившим страшную войну, нависла новая, по существу смертельная угроза. Требовалось ликвидировать монополию США на обладание атомным оружием и тем самым предотвратить возможность одностороннего военного конфликта с его безнаказанным применением, тем более что Вашингтон разработал планы атомного удара по СССР. "Физический первый" Но для того чтобы строить свой первый реактор-наработчик оружейного плутония, надо было создать и пустить относительно небольшой экспериментальный реактор, или, как он тогда назывался, котел – прототип будущих промышленных реакторов. Именно на территории Лаборатории №2 было решено построить такой уран-графитовый ядерный реактор, получивший индекс Ф-1 ("физический первый"). С учетом тяжелейших условий послевоенных лет это была задача огромной трудности. Во-первых, опыта проектирования и строительства ядерного реактора у советских ученых и инженеров не было. Для реактора требовались уран, графит, новые конструкционные материалы. К ним предъявлялись неслыханные до того требования по качеству, чистоте, так как малейшие примеси поглощают нейтроны и цепная ядерная реакция в реакторе попросту обрывалась бы. Во-вторых, для строительства первого реактора надо было разработать математическую модель его конструкции, создать необходимые методы расчетов. Работы велись одновременно по многим направлениям. К ним были привлечены многие академические и ведомственные научно-исследовательские и проектные институты, а также несколько заводов. В частности, урановые блочки (небольшие по размеру цилиндры из металлического урана) выпускались на заводе №12 в Электростали (сейчас это предприятие госкорпорации "Росатом" "Машиностроительный завод"). Урана, которого требовались сотни тонн, в СССР тогда практически не было. Из Германии вывезли найденные там остатки немецкого урана и его руды (основная его доля досталась американцам). По всему Советскому Союзу организовали геологические экспедиции для поиска месторождений урана, рудники появились в Средней Азии и на Украине. Для реактора Ф-1 под руководством знаменитого советского архитектора Алексея Щусева проектировалось особое здание, с целью сохранения секретности получившее название "Монтажные мастерские". Поскольку ученые понимали, что от реактора во время его работы будет идти сильное радиоактивное излучение, большую часть здания решили разместить ниже уровня земли. Здание с шахтой для реактора глубиной 10 метров, надежной биологической защитой, приборами внутреннего и внешнего дозиметрического контроля, дистанционным управлением реактором закончили строить летом 1946 года. Сборка реактора велась чрезвычайно тщательно, так как даже малейшая погрешность могла серьезно повлиять на его работу. Активная зона реактора сооружалась из графитовых блоков, в которых было просверлено около 30 тысяч отверстий для урановых блочков. Полная структура реактора выглядела как кубическая решетка урана, погруженная в графитовую сферу диаметром шесть метров. Общий вес графитовой кладки в реакторе составлял более 400 тонн, а урана — почти 50 тонн. Сборку реактора Ф-1 вели горизонтальными слоями, начиная со дна шахты. Пуск реактора Сборка началась в середине ноября 1946 года. По предварительным расчетам, для того чтобы достичь рабочего (на языке атомщиков – критического) состояния реактора, требовалось выложить около 70 слоев графитовых блоков, в которые вставляли урановые цилиндрики. Но ученые понимали опасность слепого доверия к расчетным данным, так как цепная реакция могла развиться и раньше планируемого времени. Поэтому сборку вели очень осторожно, постоянно наблюдая за уровнем нейтронного потока внутри уран-графитовой конструкции. Начиная с 38-го слоя каждый следующий слой укладывали только при опущенных в активную зону реактора стержнях аварийной защиты, назначение которых — поглощать нейтроны и тем самым гасить цепную реакцию. Затем стержни аккуратно поднимали и замеряли уровень потока нейтронов. Далее стержни вновь опускали, а сборку продолжали. Как вспоминали участники тех работ, после 50-го слоя Курчатов практически не выходил из здания реактора. Новые расчеты предсказывали, что цепная реакция начнется на 61-м слое, он был собран к вечеру 24 декабря. Курчатов попытался начать пуск, но приборы показали, что надо все-таки класть еще один слой графита. Его выкладка закончилась днем 25 декабря. Перед тем как поднять аварийные стержни, еще раз тщательно проверили все системы безопасности. Курчатов приказал всем, кто не имел непосредственного отношения к пуску, на всякий случай покинуть здание, а сам сел за пульт управления реактором Пуск велся с предельной осторожностью. Нарастание мощности реактора фиксировалось приборами и "щелкуном" – громкоговорителем, с которым были соединены счетчики нейтронного потока. Сначала раздались отдельные щелчки, потом их стало больше и больше, и наконец, дробь в громкоговорителях превратилась в сплошной гул. А лично проведенные Курчатовым расчеты показывали, что впервые на Евроазиатском континенте осуществлена управляемая самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. Это произошло в 18 часов 25 декабря. Таким образом, стало ясно, что советские ученые успешно решили задачу проектирования, строительства, пуска и управления работой ядерного реактора. Тем самым открылась возможность для создания "оружейных" реакторов, а также установок для использования атомной энергии в мирных целях. "Атомная энергия теперь подчинена воле советского человека", — сказал тогда Курчатов. Отредактировано: osankin - 25 дек 2023 в 06:50

|

|

21 декабря 1949 года СССР торжественно отмечает 70-летний юбилей Председателя Совета Министров СССР, генералиссимуса СССР И.В. Сталина

21 дек 2023 в 22:48

osankin

|

|---|

|

21 декабря 1949 года СССР торжественно отмечает 70-летний юбилей Председателя Совета Министров СССР, генералиссимуса СССР И.В. Сталина

Высокие звезды горят над кремлем. Столица Отчизны не спит. Великий наш Сталин и ночью и днем На ленинской вахте стоит... (А.Жаров. "Голос Кремля") Или популярная "Песня о Сталине" - слова М. Исаковского, музыка братьев Покрасс: Споем же, товарищи, песню О самом большом садоводе, О самом любимом и мудром, - О Сталине песню споем!... 21 декабря 1879 года родился И.В. Сталин (Джугашвили) (г. Гори, Грузия), Генералиссимус Советского Союза (1945 г.). Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР в годы Великой Отечественной войны. Председатель Совета Министров СССР (1941-1953 гг.), НКО (с 19.07.1941 г.), Герой Социалистического Труда (1939 г.) и Герой Советского Союза (1945 г.), кавалер двух орденов «Победа», трех орденов Ленина, ордена Суворова 1-й степени, почетный член АН СССР, генеральный секретарь ЦК РПК(б), ВКП(б), КПСС (с 04.04.1922 г.). Выдающийся государственный деятель, вождь мирового коммунистического движения. Окончил Горийское духовное училище (1894 г.). В 1898 году вошел в марксистский кружок. В мае 1899 года исключен из Горийской духовной семинарии за марксистскую деятельность. Работал в Тифлисской физической обсерватории. С ноября 1901 года – член Тифлисского коммитета РСДРП. 05.04.1902 г. арестован, заключен в Батумскую тюрьму. Осенью 1903 года сослан на 3 года в Восточную Сибирь (с Н. Уда Иркутской губ.). 05.01.1904 г. бежал. В декабре 1907 года занимался организацией экспроприаций в Закавказье. 25.03.1908 г. арестован, пробыл 8 месяцев в тюрьме, сослан в г. Сольвычегодск, 06.09.1911 г. нелегально выехал в г. Санкт-Петербург 22 сентября водворен на место ссылки. В феврале 1912 года бежал, 22 апреля арестован и сослан на 3 года в с. Курейка Туруханского края. Освобожден после Февральской революции. С 24.04.1917 г. - член бюро ЦК РСДРП. В 1917 году работает в редакции газеты «Правда», член ВРК при Петросовете. 06.06.1918 г. прибыл в Царицын чрезвычайным комиссаром и членом РВС. С мая 1919 года – член РВС Петроградского фронта, с 05.07.1917 г. – член РВС Западного, а с 27 сентября – Южного фронта. Умер 05.03.1953 г. Александр Вертинский Он Чуть седой, как серебряный тополь, Он стоит, принимая парад. Сколько стоил ему Севастополь? Сколько стоил ему Сталинград? И в седые, холодные ночи, Когда фронт заметала пурга, Его ясные, яркие очи, До конца разглядели врага. В эти черные тяжкие годы Вся надежда была на него. Из какой сверхмогучей породы Создавала природа его? Побеждая в военной науке, Вражьей кровью окрасив снега, Он в народа могучие руки Обнаглевшего принял врага. И когда подходили вандалы К нашей древней столице отцов, Где нашел он таких генералов И таких легендарных бойцов? Он взрастил их. Над их воспитаньем Долго думал он ночи и дни. О, к каким роковым испытаньям Подготовлены были они! И в боях за Отчизну суровых Шли бесстрашно на смерть за него, За его справедливое слово, За великую правду его. Как высоко вознес он Державу, Мощь советских народов-друзей. И какую великую славу Создал он для Отчизны своей. Тот же взгляд, те же речи простые, Так же мудры и просты слова. Над разорванной картой России Поседела его голова. [1945] Анна Ахматова 21 декабря 1949 года Пусть миру этот день запомнится навеки, Пусть будет вечности завещан этот час. Легенда говорит о мудром человеке, Что каждого из нас от страшной смерти спас. Ликует вся страна в лучах зари янтарной, И радости чистейшей нет преград, - И древний Самарканд, и Мурманск заполярный, И дважды Сталиным спасенный Ленинград В день новолетия учителя и друга Песнь светлой благодарности поют, - Пускай вокруг неистовствует вьюга Или фиалки горные цветут. И вторят городам Советского Союза Всех дружеских республик города И труженики те, которых душат узы, Но чья свободна речь и чья душа горда. И вольно думы их летят к столице славы, К высокому Кремлю - борцу за вечный свет, Откуда в полночь гимн несется величавый И на весь мир звучит, как помощь и привет.

|

|

Советские "галоши". Первые БЦВМ космического применения

21 дек 2023 в 11:18

AndreyK-AV

|

|---|

|

Герман Носкин: Первые БЦВМ космического применения и кое-что из постоянной памяти

ЦитатаВ книге отражены события, документальные материалы и авторские воспоминания 60–90-х годов прошлого столетия, связанные со становлением и развитием нового направления космической техники — бортовых вычислительных машин для пилотируемых космических аппаратов, создаваемых в ОКБ С. П. Королёва (ныне ОАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва). Книга адресована молодому поколению специалистов, работающих в ракетно-космической области, а также кругу читателей, интересующихся историей создания отечественной техники. ЦитатаПредисловие

|

|

20 декабря 1958 г. 65 лет назад в Москве открыт памятник Феликсу Дзержинскому

20 дек 2023 в 01:36

osankin

|

|---|

|

20 декабря 1958 г. 65 лет назад в Москве открыт памятник Феликсу Дзержинскому

20 декабря 1958 года в Москве на Лубянской площади состоялось открытие памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому — создателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Вес скульптуры без постамента составил 11 тонн, памятник был создан по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова. Монумент простоял здесь 33 года. 22 августа 1991 года памятник Дзержинскому был демонтирован защитниками Белого дома, которые праздновали победу над путчистами. Скульптуру сняли с постамента при помощи строительного крана и вывезли на пустырь неподалёку от нового здания Третьяковской галереи. Памятник Дзержинскому в Москве. Досье История памятника Дзержинскому Железный Феликс: как памятник Дзержинскому спас чекистов и почему его хотят вернуть

|

|

БЦВМ в СССР

19 дек 2023 в 12:48

AndreyK-AV

|

|---|

|

Отредактировано: AndreyK-AV - 19 дек 2023 в 12:49

|

|

Ничего никому, ни эллину, ни варвару!

18 дек 2023 в 22:42

osankin

|

|---|

|

Археолог Александр Тахтай: ничего никому, ни эллину, ни варвару!

Светлая и горькая судьба севастопольского подвижника, спасшего от врага святыни Херсонеса  В 1949 году в Севастополе неожиданно был арестован хранитель музея-заповедника "Херсонес Таврический", видный археолог Александр Тахтай. Неожиданно, потому что всего пять лет назад именно Александр Кузьмич встречал на руинах города-героя экспонаты, вернувшиеся из эвакуации. Это о нем тогда по свежим следам написала в очерке "Ленинград-Севастополь" поэтесса Ольга Берггольц. А коллеги-археологи, знавшие, что Тахтай остался в оккупированном Севастополе, удивлялись: "Он разве еще жив?" Звездная родина К началу Великой Отечественной Тахтаю было уже за пятьдесят. Он родился в 1890 году в провинциальном городке Ромны Полтавской губернии, давшем русской культуре физиков Иоффе и Эпштейна, театрального режиссера-новатора Таирова, революционера Сокольникова, командарма Федько, скульптора Кавалеридзе, поставившего в родном городе первый в мире памятник Тарасу Шевченко... Путь в науку у Тахтая был обычным - реальное училище, историко-филологический факультет столичного университета. Ну а потом он перескочил - по родившемуся интересу - в соседний Петербургский археологический институт, где очень быстро стал любимым учеником светила археологической науки Александра Спицина. Быстро определился круг интересов будущего ученого: проблемами памятников скифско-сарматской, античной и средневековой культур, античной эпиграфики и нумизматики Александр Тахтай занимался до самой смерти. Две встречи с Паустовским Научные изыскания, экспедиции в районы Северного Причерноморья - рай для исследователя - были прерваны Первой мировой войной. Тахтай возвращается домой, вступает в санитарный отряд так называемого Земского союза. В одном из санитарных поездов знакомится со студентом Московского университета, мечтающим о писательстве, Константином Паустовским. Их дороги расходятся: Паустовский с головой ушел в журналистику, Тахтай летом 1918 года стал красноармейцем. И снова сойдутся через много лет. В 1935 году археолог Александр Тахтай получил назначение в севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический". Жизнь средневековых херсонеситов так увлекла его, что он не замечал, как летели годы. Путеводитель Тахтая по средневековому Херсонесу, подготовленный им как руководителем Музея средних веков, стал классическим. Именно Тахтай в предвоенные годы организовал и провел первые масштабные раскопки в Херсонесе исключительно по научным методикам, жестко пресекая любительство и "черную археологию". Тут-то жизнь и свела его снова с Паустовским, уже именитым писателем. В повести "Черное море" Константин Георгиевич не забыл про старого знакомого: "Он провел нас на место последних раскопок и показал пласты почвы разных эпох. По ним, как химик по спектральным линиям, археолог читал прошлое этих берегов. Верхний слой был полон гигантских камней от обвалившихся стен Херсонеса и новых могил, - в прошлом веке в Херсонесе было устроено карантинное кладбище. Второй слой принадлежал византийской эпохе. Здесь нашли много монет Византии. Ниже лежал третий слой, где было много остатков римских времен. И наконец, в самом низу, на материковой скале, лежал слой эллинских вещей, главным образом черепков посуды, покрытых тусклым черным лаком.  Россия. Крым. Херсонес. Последние раскопки. Общий вид. 1900-1908-е годы.  В одной из стен нашли мраморную голову юноши, очевидно, творение великого мастера четвертого века до нашей эры. Сотрудник показал нам эту голову. Она была покрыта чешуей окаменелой пыли. Кто-то из диких жителей Херсонеса времен Византии, какой-то христианин, замуровал ее в стену жалкого дома вместо строительного камня..." Клятва херсонесита Тахтай не смог уйти с войсками из Севастополя из-за тяжелой болезни жены. То, что он совершил в оккупированном городе, увековечит после его освобождения Ольга Берггольц: "Ученый, хранитель музея и старый археолог Александр Кузьмич Тахтай тщательно на большой лист ватманской бумаги переписал текст древнейшей человеческой присяги родному городу, повесил его над столом в своем рабочем кабинетике и один остался в Херсонесе. - В каждом аду должен быть свой цербер, - рассказывал он нам. - Я остался таким цербером около этих священных камней, повторяя мою присягу: "Ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду сохранять для народа херсонеситов..." Он сам себя назначил хранителем Херсонеса. А потом в город вошли войска Манштейна. Первое, что сделали оккупанты в Херсонесе, - выбросили чету Тахтаев из казенной квартиры. Потом стали грабить нашу историю. Свидетельствует Ольга Берггольц: "Они рассовывали по карманам драгоценные греческие терракоты, стеклянные сосудики для благовоний и вдовьих слез, они царапали на амфорах свастику, разводили на древних мраморных плитах варварские костры. Отчаяние владело старым ученым столь сильно, что делало его бесстрашным. Он шел к немецкому офицеру, командующему частью, и кричал на него, и требовал унять солдат. Увидев в руках солдата какую-либо музейную вещь, Тахтай шел прямо на него и начинал мягко, но настойчиво отнимать эту вещь. - Камрад, - говорил он, пытаясь разжать цепкие пальцы грабителя, - камрад! Это нельзя. Это принадлежит прошлому. Это достояние человечества. Это не ваше... И иногда солдат так изумлялся тому, что слабый, очень старый, морщинистый и седобородый старичок отнимает вещицу у него, вооруженного здоровяка, которому достаточно только дунуть, чтоб старичок покатился с ног, что, хохоча и изумляясь, отдавал украденную безделушку. "Ничего никому, ни эллину, ни варвару, но буду охранять для народа херсонеситов", - упрямо твердил он присягу своего города - единственный херсонесит, единственный человек среди занявших Херсонес варваров". Что еще мог тихий немолодой человек? Александр Кузьмич начал прятать самые ценные экспонаты из тех, что музей не смог увезти в эвакуацию. Подарок Манштейну  Верхом дерзости Тахтая стало похищение из-под носа оккупационных властей ящиков с артефактами Херсонеса, подготовленными для подарка Манштейну. На ящиках уже написали: "Победителю Севастополя барону фон Манштейну". Но ящики бесследно исчезли. И только Кузьмич, как звали его жители окрестных хуторов, да его помощницы из числа севастопольских женщин знали, куда были спрятаны археологические сокровища. Под ежеминутной угрозой ареста, лагеря, смерти Тахтай берег музей, как новорожденного ребенка. И сохранил. Севастополь был освобожден Красной армией 9 мая 1944 года. Фронтовой фотокорреспондент и уроженец Юзовки Евгений Халдей, вошедший в город с передовыми частями морской пехоты, снимал пленку за пленкой, запечатлевая для истории то, что было сделано с прекрасным белым городом у моря. Усилиями варваров Севастополь сравнялся с Херсонесом - руины и там, и там. Но уже в ноябре 1944 года Херсонесский заповедник устроил первую большую выставку античных и средневековых древностей, сохраненных археологом Александром Тахтаем. Беззащитное сердце А пять лет спустя случилась черная история. Увы, обычная для той эпохи. Сразу два доноса были написаны на археолога. В первом он обвинялся в сотрудничестве с оккупационными властями (!), второй был еще безумнее - Александру Кузьмичу вменяли в вину русский национализм. Срок - 25 лет. Он отбывал его в лагере города Сталино (будущем Донецке), каждый день ходил на работы по разборке развалин домов, оставшихся после войны. Горькая усмешка судьбы для человека, всю жизнь разбиравшего завалы истории... Тахтая отпустили досрочно, сразу после смерти Сталина. Но в Херсонес он уже никогда не вернулся. Не мог.  Остался в шахтерском городе. Работал консультантом на общественных началах в областном краеведческом музее. Получал скромную пенсию, ездил с молодежью на раскопки, учил ремеслу, печатал статьи в профессиональных изданиях. Последняя, о загадочной статуе с неизвестными науке письменами, найденной при строительстве Карловского водохранилища, вышла в февральской книжке "Советской археологии" за 1964 год. А в четвертом номере журнала появился запоздалый некролог: "25 июля 1963 года скончался один из старейших археологов Украины Александр Кузьмич Тахтай. Умер он, можно сказать, с пером в руке. В последние дни жизни он работал над текстом доклада "О погребении знатной кочевницы начала II тысячелетия н.э.", который он намеревался прочесть на 3-м общем собрании Одесского археологического общества..." В тот день он привычно зашел в музей. Пообщался с коллегами, вышел на улицу, и... не выдержало сердце. Удивительно, что при такой судьбе оно прослужило ему 73 года.

|

|

из рунета: Олень, зубр и косолапый мишка. Скульптурные гербы на советских авто

18 дек 2023 в 08:59

AndreyK-AV

|

|---|

|

Олень, зубр и косолапый мишка. Скульптурные гербы на советских авто

В качестве иллюстрации использовано фото медведя в автомобиле. Фото - портал "Day.Az" ЦитатаФигурка бегущего оленя на капоте "Волги" ГАЗ-21 известна, наверное, всем нашим соотечественникам старше 40. Еще 10-15 лет назад "Волги" с такими оленями запросто можно было встретить в городах и весях, да и сейчас они еще встречаются, только уже чаще на парадах ретро-автомобилей. Также многие знают, что газовский олень - это скульптурное изображение герба города Нижнего Новгорода (в советское время - Горького). Но помимо оленя на капотах советских автомобилей встречались и другие окологеральдические скульптуры. И самая первая из них - ярославский медведь.

|

|

Памятник-ракета на ВДНХ

14 дек 2023 в 09:44

Luddit

|

|---|

|

Как устанавливали памятник-ракету на ВДНХ:

|

|

9 декабря 1967 года 56 лет назад открылось новое здание Казанского цирка в виде летающей тарелки

10 дек 2023 в 16:01

osankin

|

|---|

|

История летающей тарелки Казани

История Казанского цирка берет свое начало более ста лет тому назад с деревянной постройки. Построен цирк был в 1890 году на Банном озере, основателями русского национального цирка в Казани были братья Никитины. С момента постройки здание просуществовало около 40 лет. В 1924 году цирк получил статус государственного. В 1928 году был построен новый, но все так же деревянный, прослужило здание около тридцати лет. В 1961 году деревянное здание отслужившее свой век, стоявшее в центре города около сада «Чёрное озеро» сгорело в пожаре. Было решено построить новый цирк. Архитектура нового цирка построенного в 1967 году была уникальной, здание назвали «зданием двадцать первого века»! Оригинальность здания архитектора Г.М. Пичуев и инженеров И.О. Берима, Е.Ю. Брудного заключалось в том, что имеет вид двух сомкнутых чаш напоминающих летающую тарелку. Это первое бетонное монолитное здание Советского Союза опирающееся на 289 сваях. Здание цирка рассчитано на 2000 посадочных мест. Впервые здание было построено без поддерживающих купол колонн. В 1973 году Постановлением Совета Министров ТАССР здание государственного цирка получило звание Памятник архитектуры.   "Летающая тарелка" под Кремлем: как строилось уникальное здание казанского цирка

|

|

7 декабря 1988 г. 35 лет назад в Армении произошло страшное землетрясение

07 дек 2023 в 07:57

osankin

|

|---|

|

7 декабря 1988 г. 35 лет назад в Армении произошло страшное землетрясение

Были полностью разрушены город Спитак и 58 сёл 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по московскому времени в Армении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть территории республики с населением около одного миллиона человек. В результате стихийного бедствия погибло более 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 530 тысяч армян. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сёл. Частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и ещё более 300 населённых пунктов. Пострадали здания школ, детских садов, больниц, театров, музеев, библиотек, кинотеатров и домов культуры. 600 км автодорог и 10 км железнодорожных путей были выведены из строя, разрушены 230 промышленных предприятий. Для оказания помощи пострадавшим во всем СССР было развернуто мощное движение. Все советские республики, а также многие западные страны направили на место трагедии людей, технику и все необходимое. Повсюду проводился сбор гуманитарной помощи. Для восстановления разрушенного в Армению приехали 45 тысяч строителей. Ежегодно 7 декабря в Армении поминают жертв землетрясения 1988 года. 35 лет назад (1988) в Армянской ССР произошло мощнейшее землетрясение. Стихийное бедствие затронуло более 40% территории республики. В его эпицентре — городе Спитаке — интенсивность толчков достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале). По словам специалистов, мощность землетрясения была сопоставима со взрывом 10 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Волна, вызванная стихийным бедствием, дважды обогнула Землю, а его отголоски были зафиксированы лабораториями во всем мире. Землетрясение полностью уничтожило город и нанесло сильнейшие разрушения городам Ленинакану (ныне Гюмри), Кировакану (ныне Ванадзор) и Степанавану. Всего пострадал 21 город, а также 350 сел. Погибли около 25 тысяч человек, 17 тысяч жителей получили ранения, 514 тысяч лишились крова. В восстановлении разрушенных районов Армянской ССР приняли участие все республики Советского Союза. Помощь нашей стране предоставили 110 стран, в частности Великобритания, США, Франция, Бельгия, ФРГ, Израиль, Италия, Ливан и Швейцария. Ежегодно 7 декабря в Армении поминают жертв землетрясения 1988 года. В 2008 году в Гюмри был открыт мемориал «Жертвам безвинным, сердцам милосердным», в 2015 году в Спитаке — Памятник воинам-ликвидаторам последствий землетрясения 1988 года.

|

|

5 декабря 1957 г. 66 лет назад в Ленинграде спущен на воду атомный ледокол «Ленин»

05 дек 2023 в 09:23

osankin

|

|---|

|

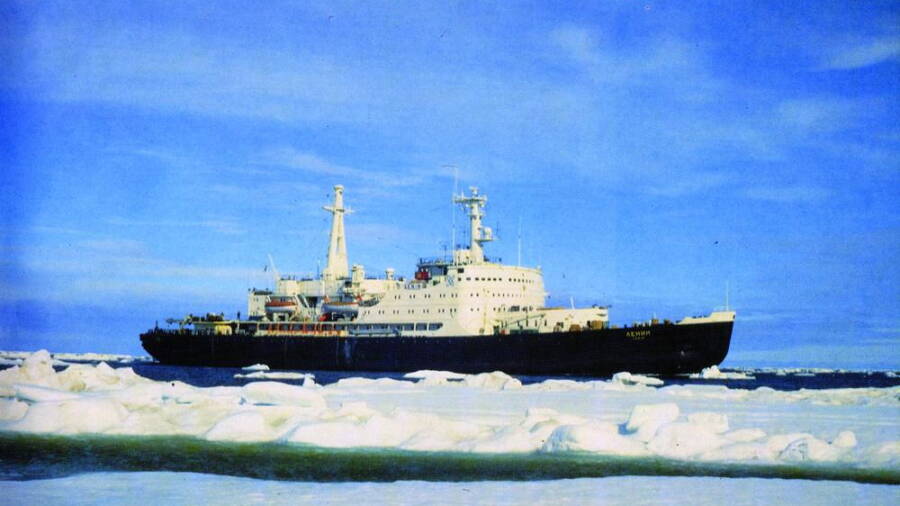

5 декабря 1957 г. 66 лет назад в Ленинграде спущен на воду атомный ледокол «Ленин»

Атомный ледокол «Ленин» стал первым в мире надводным судном с ядерной силовой установкой. Он был спроектирован и построен для обслуживания Северного морского пути (между Дальним Востоком и Европейской частью России), а также экспедиционного плавания в Арктике. Над проектом корабля работали советские ученые во главе с физиком Анатолием Александровым. Ледокол «Ленин» был длиной 134,0 метра и шириной 27,6 метра, с удлиненной средней надстройкой и двумя мачтами, а также в кормовой части взлетно-посадочной площадкой для вертолетов ледовой разведки. Высота борта составляла 16,1 метра. Водоизмещение – 16,0 тысяч тонн. Корабль имел в центральной части ядерную паропроизводительную установку водо-водяного типа, которая вырабатывала пар для четырех главных турбогенераторов. Они питали постоянным током три гребных электродвигателя, приводящих в действие три гребных винта прочной конструкции. Ледокол был спущен на воду 5 декабря 1957 года, а 15 сентября 1959 года вышел в первое плавание. Первым капитаном ледокола стал Павел Пономарев. Благодаря большой мощности энергетической установки и высокой автономности, ледокол уже в первые навигации показал прекрасную работоспособность. Применение атомного ледокола позволило существенно продлить срок навигации. В 1966 году было принято решение заменить старую трехреакторную атомную паропроизводящую установку на более совершенную двухреакторную. Летом 1971 года ледокол «Ленин» вторым из надводных судов (после ледокольного парохода «А. Сибиряков» в 1932 году) прошел севернее архипелага Северная Земля. Рейс начался в Мурманске и закончился в Певеке. За 30 лет службы корабль прошел 654,4 тысяч морских миль и провел через льды 3741 судно. Награждён орденом Ленина. В 1989 году судно было выведено из эксплуатации и поставлено на вечную стоянку в Мурманске. В настоящее время на ледоколе действует музей, ведутся работы по расширению экспозиции. С 2018 года ледокол «Ленин» является объектом культурного наследия федерального значения России. Атомный ледокол "Ленин" Первый атомный ледокол Повелитель льдов. 65 лет назад СССР спустил на воду первый в мире атомный ледокол. Как он стал символом эпохи? Девять фактов из истории атомного ледокола «Ленин»

|

|

4 декабря 1903 120 лет назад родился Лазарь Иосифович Лагин советский писатель и публицист

04 дек 2023 в 08:24

osankin

|

|---|

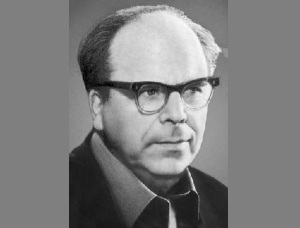

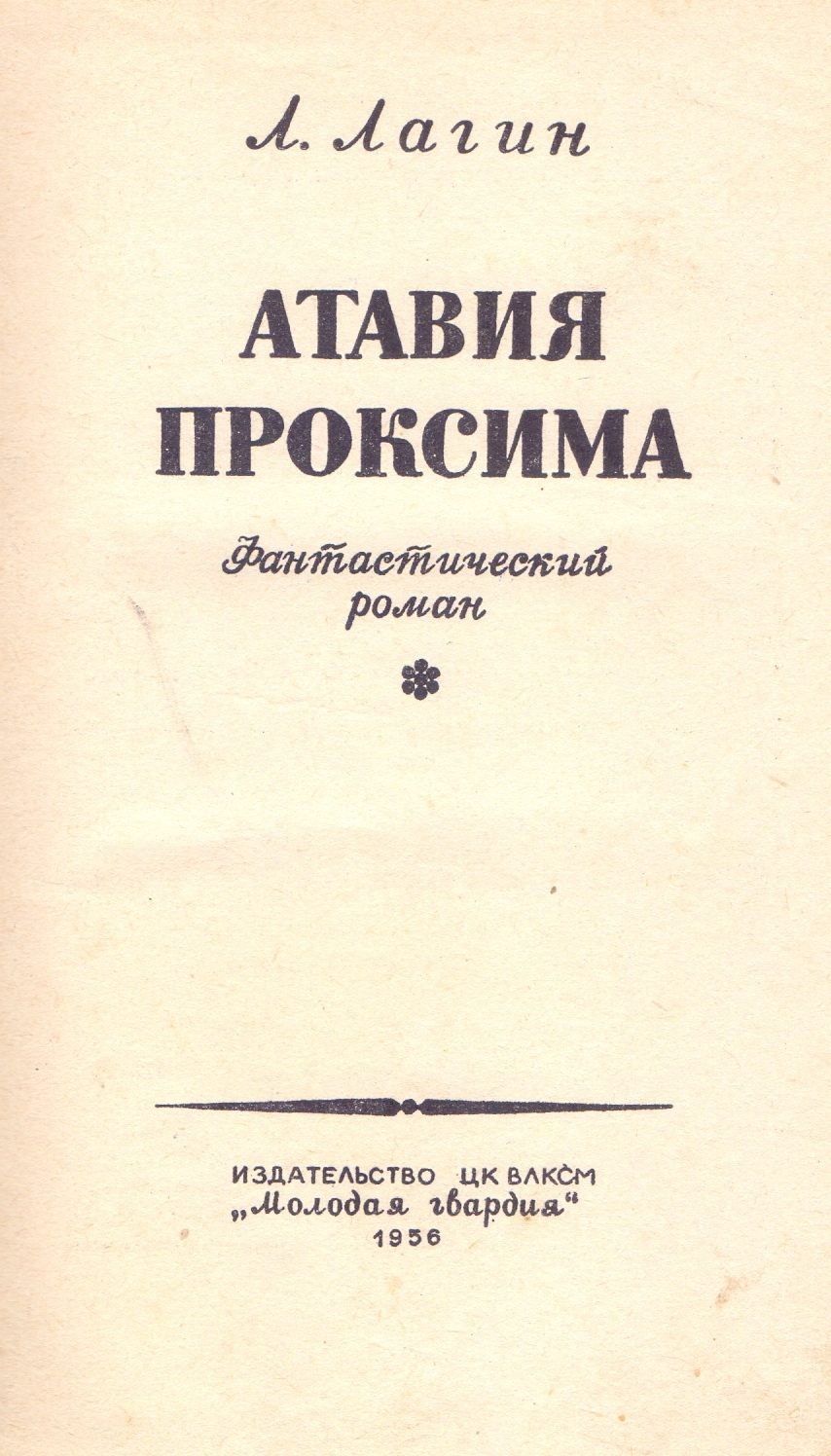

4 декабря 1903 года (120 лет назад) — 16 июня 1979 года 44 года назад Лазарь Иосифович Лагин (настоящая фамилия Гинсбург) родился (21 ноября) 4 декабря 1903 года в Витебске. Псевдоним писателя – «Лагин», вписываемый во все официальные документы, был сложен из первых слогов имени и фамилии. Ему повезло – миновали его пуля и шашка гражданской, не умер в тифозном бреду. Уже после войны встретил в Ростове-на-Дону Маяковского, показал ему свои стихи, и они понравились поэту. Но стихи писать Лагин не стал. Он дебютировал как рабкор в 1922 году. В предисловии к одной из своих книг он иронически вспомнит о первых стихотворных пробах: «Говоря откровенно, у меня имеется немалая заслуга перед отечественной литературой: я вовремя и навеки перестал писать стихи». Смеяться над собой писатель не боялся... Лагин имел красивый голос и проучился год на вокальном отделении Минской консерватории. Однако не вынес теоретических дисциплин и сбежал. Окончив отделение политэкономии Московского института народного хозяйства в 1925 году, он отслужил в армии, подготовил диссертацию в институте Красной профессуры и был отозван оттуда на постоянную работу в газету «Правда». «Номенклатурной» вершины Лазарь Лагин достиг в 1934 году, став заместителем главного редактора журнала «Крокодил», чьим корреспондентом оставался до последних дней жизни. Тем временем набирала обороты машина репрессий. После расправы над главным редактором «Крокодила» Михаилом Кольцовым, Лагин мог стать следующей жертвой. Отвел беду Александр Фадеев, отправив Лазаря в длительную командировку на остров Шпицберген. Именно там, в Арктике, у писателя родилась идея прославившей его сказки «Старик Хоттабыч». Уже после войны в конце 1940-х годов идеологический отдел ЦК решил, что в «Старике Хоттабыче» не совсем правильно расставлены акценты и рекомендовал внести соответствующие коррективы. Ослушаться было невозможно. Когда Лагин принялся кромсать собственное детище, с ним случился инфаркт. В годы Великой Отечественной войны он работал в газете «Красный черноморец» Черноморского флота, участвовал в обороне многих черноморских городов. Его перу принадлежат романы «Патент АВ» (1947), «Остров разочарования» (1951), «Атавия Проксима» (1956), «Съеденный архипелаг» (1963), представляющие собой сочетание социального памфлета с фантастикой и приключенческим жанром. О Москве современной и дореволюционной рассказывает роман «Голубой человек» (1966). Опубликованы и другие произведения автора - повести, рассказы, сказки для взрослых и детей... Книги Лагина переведены на многие языки. Умер Лазарь Иосифович Лагин 16 июня 1979 года в Москве.

Отредактировано: osankin - 04 дек 2023 в 08:27

|

|

4 декабря 1948 года 75 лет назад в в СССР была подана заявка на изобретение цифровой электронно-вычислительной машины

04 дек 2023 в 05:51

osankin

|

|---|

|

4 декабря 1948 года 75 лет назад в в СССР была подана заявка на изобретение цифровой электронно-вычислительной машины

Забытый день рождения ЭВМ. 4 декабря 1948 года в СССР была подана заявка на изобретение цифровой электронно-вычислительной машины В 1951 году в СССР был построен первый в мире в основном полупроводниковый компьютер — на Западе в ту пору существовали лишь куда более проблемные ламповые. Несмотря на то что в этом СССР опередил Соединенные Штаты, впоследствии это опережение потеряло всякое значение. Отечественная электронная индустрия перешла на копирование западных архитектур и конкретных технических решений. Почему сравнительно бедный послевоенный Советский Союз достойно участвовал в компьютерной гонке, а более поздний — и более обеспеченный — брежневский СССР пошел по пути копирования?  Ровно 70 лет назад Башир Рамеев и Исаак Брук представили проект цифровой вычислительной машины, на его основе подали заявку на изобретение и к 16 февраля 1950 года получили авторское свидетельство на это изобретение (см фото). Проект поражает любого читателя и сегодня: он написан вполне современным языком и явно свидетельствует об изрядной проницательности и дальновидности его авторов. Что очень важно, несмотря на объективные сложности, предложенная ЭВМ не осталась на бумаге, как очень многие другие заявки: в 1952 году на ней уже начали выполнять расчеты. Но давайте же обо всем по порядку. Би-Би-Си, инженер-«самоучка» и Исаак Брук В 1947 году западные радиостанции в СССР еще не глушились. Поэтому Башир Рамеев, недоучившийся студент МЭИ (был выгнан в 1938 году как сын «врага народа»), периодически слушал Би-Би-Си. И однажды услышал передачу о вычислительной машине ЭНИАК — первом цифровом компьютере, созданном в США к концу 1945 года. Загоревшись идеей, он обратился с ней к Исааку Бруку, член-корреспонденту Академии наук, и в мае 1948 года был принят инженером-конструктором в Лабораторию электросистем Энергетического института академии. Вскоре он и Брук совместно представили необычный проект программируемого компьютера. Чтобы понять его своеобразие, стоит вспомнить, что собой представляли первые западные компьютеры. Тот же ЭНИАК (ENIAC) весил 27 тонн и содержал 17 468 электронных ламп. Каждую неделю две-три из них обязательно сгорали, останавливая работу машины. Гарантированное бесперебойное время ее работы было равно всего лишь 20 часам, поэтому слишком длинные вычисления было просто невозможно довести до конца. Половину времени ЭНИАК вообще не мог работать: искали (кстати, непростое дело) и меняли сгоревшие лампы. Поэтому в описании проекта Рамеева и Брука недаром делается упор на следующее: «замена электронных ламп... значительно упрощает конструкцию, увеличивает надежность и долговечность, улучшает эксплуатационные качества машины. Особенно перспективным... является применение кристаллических диодов [полупроводниковых — А.Б.]... Миниатюрные размеры кристаллических диодов, их пригодность для очень высоких частот, отсутствие накаленного катода, с которым связаны ограниченный срок службы и большой расход энергии... позволит осуществить в высшей степени компактные и дешевые вычислительные блоки, годные не только для стационарных, но и для передвижных устройств». По тем временам это было революционное предложение: 70 процентов электронных ламп будущего компьютера предлагалось заменить на полупроводниковые диоды. Диод — это электронный элемент, обладающий различной проводимостью в зависимости от направления прикладываемого к нему электрического тока. Если напряжение приложено к диоду со стороны одного из двух его электродов, то ток течет через него, а если со стороны иного электрода — диод закрыт, ток через него почти не течет. Полупроводниковый диод, предложенный Рамеевым и Бруком как заменитель ламп, отличался от электровакуумных аналогов в лучшую сторону тем, что его, в отличие от лампы, для начала работы не надо греть, что снижает как расход энергии, так и вероятность деградации и выхода из строя от длительного нагрева. Увы, дальше начались сложности. Рамеев в 1949 году был призван в армию, и Брук остался без человека, умеющего «руками» работать с электроникой. Ученый начал лихорадочно искать кадры из выпускников вузов. Найти удалось лишь десяток. Насколько острой была кадровая ситуация, видно из того, что Юрий Рогачев, один из найденных Бруком талантов, даже не успел к тому времени закончить среднюю школу! Поэтому Брук был вынужден создавать малую версию своей машины, М-1. Да и на ее создание санкция академии была дана только 22 апреля 1950 года. Не последнюю роль сыграла нужда в таких машинах для расчетов военных. Первые биты ею были обработаны в декабре 1950 года, на 10 дней раньше, чем у другого «первенца», советского компьютера МЭСМ, созданного в Киеве. Использование полупроводниковых диодов позволило переключать элементную базу из состояния «0» (состояние изолятора) в состояние «1» (проводника) довольно быстро и с малыми затратами энергии. Если ЭНИАК потреблял 174 киловатта, то М-1 — лишь 8 киловатт, занимая только четыре квадратных метра. 27-тонный американский предшественник на этом фоне выглядит настоящим монстром. Резко отличало М-1 и наличие (впервые в компьютерной индустрии) не только «медленной» памяти, аналога современного жесткого диска (на магнитном барабане), но и «быстрой», аналога современной оперативной памяти. Ею служили электростатические трубки, отдаленно похожие на те, что использовались в телевизорах. Сами полупроводниковые диоды в нашей стране еще не начали выпускать, поэтому применялись немецкие, полученные по репарациям. Не надо думать, что кто-то Бруку их возил, — напротив, найдены они были случайно, на складах МЭИ, куда попали уже совершенно неизвестным способом. Более крупная версия компьютера, на той же полупроводниковой основе, заработала с начала 1953 года и предсказуемо называлась М2 (считается, что М значило «малая», и даже М2 была куда меньше ЭНИАК). К 1956 году была сделана и М3, занимавшая уже три квадратных метра и ставшая первой серийной ЭВМ этой линейки. Выпускавшиеся на ее основе первые отечественные серийные ЭВМ второго поколения (то есть полупроводниковые) широко разошлись по научным и военным учреждениям страны. Более того, на основе чертежей М3 была собрана первая цифровая ЭВМ в Венгрии (1958 год) и Китае (1957 год). В конце 50-х на основе лаборатории Брука был создан существующий по сию пору Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ). Идея использовать полупроводники для уменьшения размеров и потребления энергии ЭВМ циркулировала в те же годы и на Западе. Уже в 1953 году в Манчестерском университете появился экспериментальный Transistor Computer — основная часть его элементной базы была полупроводниковой, а не ламповой. Однако в нем, как и в советском М-1, еще было некоторое количество ламп, поэтому чисто полупроводниковым он не был. К тому же ранние транзисторы, которые использовал Transistor Computer, имели надежность еще ниже, чем лампы — рекордно длительное время его работы без поломок составляло не более полутора часов, что резко уступало параметрам М-1, использовавших полупроводниковые диоды, более отработанные к тому времени. Американский TRADIC 1954 года был понадежнее британского аналога, и тоже содержал лампы. Первым полностью полупроводниковым компьютером был британский Harwell CADET, но он заработал только в 1955 году. Для чего применялись первые советские ЭВМ? Благодаря малым габаритам и энергопотреблению машины Брука стали использовать не только для специализированных расчетов военно-прикладного значения. Еще в проекте 1948 года, написанном им совместно с Рамеевым, ученый описал пользу компьютера как для чисто военных расчетов (как в случае с ЭНИАК), так и для решения задач криптографии, обеспечения нерасшифровываемой специальной военной и правительственной связи. Там же было предложено использовать ЭВМ для моделирования метеорологических процессов и более точного прогноза погоды (в то время эта тема рассматривалась как в первую очередь военная). По всем этим направлениям советские ЭВМ вполне успешно использовались уже с 1950—1960-х. Если тот же ЭНИАК применялся для создания термоядерной бомбы (советская создавалась без цифровых компьютеров), то «эмки» разошлись по научным учреждениям, которые не могли себе позволить огромных специально построенных машинных залов. Кроме научных расчетов, Брук предложил их использовать как управляющие машины сложных индустриальных и энергетических установок, оперировать которыми вручную было чрезвычайно трудно — слишком много для этого надо было учитывать параметров. Например, электростанций, химических реакторов и тому подобного. Как бы сейчас сказали, он впервые предложил внедрение промышленных компьютеров. Если М-1 и М-2 были построены в одном экземпляре и потеряли практическое значение уже в 1960-х, то линия ЭВМ М-3, с рядом модификаций, была востребована до конца 1960-х годов и оказалась весьма долгоживущей. Ну и где же российские Apple и IBM? Несмотря на довольно бодрый старт и создание в СССР первых в истории компьютеров на полупроводниковой базе, поддерживать столь же высокий темп развития компьютерной техники в нашей стране не удалось. Проблемы начались после появления микропроцессоров — базовые элементы первых компьютеров с начала 70-х стало возможно размещать на одной кремниевой микросхеме (до того надо было собирать процессор из многих микросхем). Здесь уже нельзя было вручную собирать элементную базу — слишком уж мелкими деталями приходилось оперировать. Требовались радиоэлектронные фабрики, со временем — и вакуумные камеры для выращивания нужных кремниевых кристаллов. В то же самое время сменилась парадигма технологической гонки СССР со странами Запада. Сталинскому Советскому Союзу конца 40-х — начала 50-х никто не продал бы ЭНИАК: машину, на которой рассчитывают параметры водородной бомбы, не экспортируют. А за пределами США во времена Брука и Рамеева работающих цифровых ЭВМ вообще не было. Поэтому, чтобы иметь хоть какие-то компьютеры, их приходилось делать самим. Брежневская эпоха резко изменила ситуацию. СССР вышел на масштабный экспорт нефти, и на высшем уровне многие технические проблемы захотели решить методом покупки технологии и оборудования на Западе — это было если не дешевле, то точно проще, чем создавать такие технологии внутри страны. Так появились ВАЗ, КАМАЗ и первые ЭВМ на базе клонов западных микропроцессоров. Оборудование для выпускавших их заводов тоже завозилось из-за рубежа. Именно на этапе начала массового производства ЭВМ разрыв между нашей страной и Западом начал резко нарастать. Купленная у «Фиата» платформа «Жигулей» устаревала десятки лет, а быстро прогрессирующие компьютеры — раз в несколько лет. Покупать за рубежом платформы можно было до бесконечности — они все равно постоянно отставали от последних западных. Время, нужное на внедрение в производство западных клонов, оказалось равно времени разработки на Западе новых машин. Уже в конце 1970-х появились персональные компьютеры Apple (Apple I и II), а позднее — и других фирм. Сходные конструкции предлагались и в СССР — тот же «Микро-80», но реакция руководства страны на такие предложения была довольно сдержанной. Заместитель министра радиопромышленности СССР Николай Горшков в 1980 году сказал авторам «Микро»: «Ребята, хватит заниматься ерундой. Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ — это 100 квадратных метров площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 литров спирта ежемесячно!» Этими словами он не только вошел в историю, но и продемонстрировал ряд причин отставания советской электронной отрасли. Чтобы успевать в технологической гонке с Западом, надо все время бежать просто для того, чтобы оставаться на том же самом месте. А чтобы догонять, надо бежать вдвое быстрее. Чиновники в Министерстве радиопромышленности просто не понимали, что в отрасли происходит быстрый прогресс, а молодые конструкторы никак не могли повлиять на мнение чиновников. Впрочем, некоторые клоны решений Apple и IBM даже успели запустить в производство в СССР, но они тут же устаревали, а после распада СССР компьютерная отрасль пришла в полное небрежение. Российский бизнес в 1990-х был готов вкладывать деньги в торговлю компьютерами, но никак не в такое капиталоемкое дело, как разработка и производство, например, новых процессоров. В то же время в последние годы стали появляться объективные предпосылки к серьезному улучшению ситуации в отечественной радиоэлектронике. Сейчас, как и когда-то в советское время, во многих отраслях не приходится рассчитывать на поставки из-за рубежа. С другой стороны, наконец-то резко замедлился темп развития кремниевой электроники по всему миру. В таких условиях, даже без вложения крупных средств, вполне возможно создание систем, по уровню приближающихся к продукции лидеров мировой микроэлектроники. Скажем, отрабатываемый сейчас восьмиядерный «Эльбрус-8СВ» использует 28-нанометровый технологический процесс. Это значит, что разрешение оборудования, делающего полупроводниковые кристаллы для таких процессоров, равно 28 миллиардным метра, и примерно таким же по размеру выходит и минимальный возможный размер полупроводниковых элементов процессора. В мире процессоры по 28-нанометровому техпроцессу начали делать только с 2011 года — тот же Intel Sandy Bridge или AMD Bulldozer. Конечно, на массовый гражданский рынок выйти тому же «Эльбрусу» не удастся — для этого нужны огромные капиталовложения, да и смысл таких действий неясен: это надо было делать десятилетия назад, когда рынок еще не был поделен. Однако свою нишу в обеспечении ряда госучреждений и силовых структур «Эльбрус» вполне может найти и сегодня. Главный урок, который можно извлечь из всей этой истории, состоит в том, что для преуспевания в высокотехнологичной отрасли абсолютно необходимо наличие у страны талантливых научно-технических кадров и желание ее элиты придумывать и производить сложные продукты самостоятельно, несмотря на то что дело это часто крайне хлопотное. Если и то и другое у страны есть, то ни отказ в поставке сложных импортных компонентов, ни нехватка средств и специалистов не смогут помешать. Александр Березин Отредактировано: osankin - 04 дек 2023 в 07:48

|

|

4 декабря 1946 г. 77 лет назад в Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400»

04 дек 2023 в 00:08

osankin

|

|---|

|

4 декабря 1946 г. 77 лет назад в Москве собран первый легковой автомобиль «Москвич-400»

«Москвич-400» 4 декабря 1946 года на Московском заводе малолитражных автомобилей (с 1968 года — Автомобильный завод им. Ленинского комсомола, АЗЛК) был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400». Четырехместная «легковушка» развивала максимальную скорость 90 км/ч и, за исключением некоторых отличий, представляла собой почти точную копию немецкого автомобиля «Опель-Кадет К38». Инициатором выпуска нового советского автомобиля выступил сам Иосиф Сталин. «Опель-Кадет К38» понравился Сталину еще до войны. В 1940 году на показе в Кремле образцов зарубежных и перспективных отечественных легковых автомобилей вождю не понравился двухдверный «КИМ-10», который был спроектирован по модели компактного автомобиля «Форд Перфект». Зато «Опель» его привлек. Именно таким представлялся Сталину советский народный автомобиль. Конструкторы соединили шасси Форда с кузовом четырехдверного Кадета и сделали два четырехдверных прототипа под маркой «КИМ-10-52». Однако из-за Второй мировой войны проект был отложен. После победы в Великой Отечественной войне по приказу Сталина в июле 1945 года из советской зоны оккупации Германии были полностью вывезены в Москву оборудование и документация бранденбургского автозавода фирмы «Опель», на основе которых и был изготовлен «Москвич-400». В 1947 году началось серийное производство автомобиля, он выпускался до 1954 года, а затем на смену ему пришел «Москвич-401», выпускавшийся 2 года и отличавшийся более сильным мотором. В 1956 году место на конвейере заняла новая конструкция — «Москвич-402». За годы производства «Москвича-400» всего было выпущено 216 006 седанов и 17 742 кабриолета. Отредактировано: osankin - 04 дек 2023 в 00:22

|

|

3 декабря 1966 г. 57 лет назад у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата

03 дек 2023 в 02:00

osankin

|

|---|

|

3 декабря 1966 г. 57 лет назад у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата

Могила Неизвестного солдата в Москве 3 декабря 1966 года, в дни празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровском саду был торжественно погребен прах Неизвестного солдата, перенесенный с места кровопролитных боев — 41-го километра Ленинградского шоссе. 8 мая 1967 года в Москве был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». На могиле был зажжен Вечный огонь славы. На гранитной плите надгробия начертано: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Слева от него на стене из малинового кварцита – надпись: «Павшим за Родину. 1941-1945». На надгробной плите могилы-памятника помещена бронзовая композиция: на боевом знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь. Справа на невысоком гранитном постаменте вдоль Кремлевской стены поставлены в ряд блоки, под которыми в урнах хранится земля городов-героев: Ленинграда, Киева, Минска, Волгограда, Севастополя, Одессы, Керчи, Новороссийска, Мурманска, Брестской крепости, Тулы и Смоленска. На каждом блоке написано название города и выгравировано чеканное изображение медали «Золотая Звезда». В составе мемориального комплекса по правую сторону от блока «Смоленск» стоит прямоугольная стела из красного гранита, содержащая наименования всех городов воинской славы России. С 12 декабря 1997 года у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата стоит постоянный пост почетного караула из состава Президентского полка. Монументу присвоен статус объекта культурного наследия России, а также Общенационального мемориала воинской славы. В дни праздников к «Могиле Неизвестного солдата» возлагают венки. Её также посещают прибывающие в Москву многочисленные делегации, главы иностранных государств и правительств.

|

|

2 декабря 1969 года 54 года назад умер Климент Ефремович Ворошилов

03 дек 2023 в 00:54

osankin

|

|---|

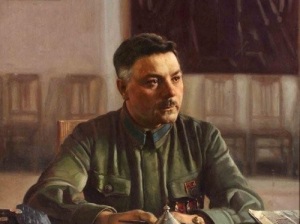

Климент Ефремович Ворошилов - советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза 4 февраля 1881года (142 года назад) — 2 декабря 1969 года (54 года назад) Климент Ефремович Ворошилов родился (23 января) 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Екатеринославской губернии, в семье рабочего. С 15 лет работал на заводах, в 1904 году вступил в Луганский большевистский комитет, где проявил себя как активный революционер. Он руководил стачками рабочих, участвовал в создании боевых дружин, вел подпольную партийную работу, неоднократно подвергался арестам. После Февральской революции 1917 года Ворошилов вступил в Петроградский совет, а через год он уже председатель Чрезвычайной комиссии по охране Петрограда. В Гражданскую войну Климент занимался формированием частей Красной Армии, командовал рядом армий, а также участвовал в обороне Царицына, где познакомился и близко работал с Иосифом Сталиным. За время боевых действий Ворошилов не проявил никаких военных талантов, но всегда отличался «чистотой» партийных взглядов. С 1919 года он был назначен наркомом внутренних дел Украины, где организовал карательные операции по ликвидации украинских национальных отрядов. Вместе с Семеном Буденным был одним из создателей 1-й Конной армии. Получил 3 ордена Красного Знамени и почетное революционное оружие. В 1920-х годах Ворошилов продолжил активную военную карьеру – участвовал в подавлении Кронштадтского антисоветского восстания, командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, где руководил уничтожением повстанцев. После смерти Михаила Фрунзе Климент, как сторонник Сталина, был назначен председателем Реввоенсовета СССР. Ворошилов стал самым прославляемым полководцем Гражданской войны. В честь него слагали песни, называли колхозы, заводы, корабли... Советская пропаганда раздувала его военные заслуги. Лучшие стрелки получали почетные значки «Ворошиловский стрелок». Тяжелый советский танк «KB» был назван в его честь. Репрессии второй половины 1930-х годов с особой жестокостью обрушились на военные кадры страны. Известно, что Ворошилов давал санкции на аресты и расстрелы военнослужащих и подписывал большую часть проскрипционных списков вместе со Сталиным. В результате был уничтожен практически весь высший и средний командный состав армии. В 1935 году Ворошилов занял пост наркома обороны СССР с присвоением звания Маршала Советского Союза. Но за серьезные просчеты в подготовке к советско-финской войне он был смещен с этого поста. Во время Великой Отечественной войны Ворошилов также показал свою неспособность к командованию. Личная храбрость маршала, проявившаяся во время боевых действий, не могла компенсировать его некомпетентность стратега. Ротация кадров в советском руководстве после смерти Сталина привела к назначению Ворошилова Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Но после прихода к власти Никиты Хрущева Ворошилова в 1960 году с почетом освободили от обязанностей «по состоянию здоровья», наградив звездой Героя Социалистического Труда. С падением Хрущева уже Леонид Брежнев вернул Ворошилова в политику в качестве «живой легенды» советской истории. Вновь избранный членом ЦК, Ворошилов был во второй раз удостоен звания Герой Советского Союза незадолго до смерти. Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов умер 2 декабря 1969 года в Москве и был похоронен на Красной площади.

|

|

Звезда советского спорта

01 дек 2023 в 14:37

osankin

|

|---|

|

Всеволод Бобров советский футболист и хоккеист, тренер, олимпийский чемпион

1 декабря 1922 года (101 год назад) — 1 июля 1979 года (44 года назад)  Всеволод Бобров на Олимпийских играх 1956 (Фото: Library and Archives Canada, www.collectionscanada.gc.ca) Всеволод Михайлович Бобров родился 1 декабря 1922 года в Моршанске Тамбовской губернии. В 1925 году их семья переехала в Сестрорецк, близ Ленинграда. С юных лет Всеволод играл зимой в хоккей, а летом в футбол. В 1938 году его пригласили выступать за команду «Динамо». После окончания школы Всеволод работал на заводе, который в начале Великой Отечественной войны был эвакуирован в Омск, где в 1942 году Бобров начал выступать за футбольную сборную города. В 1945 году на стадионе «Сталинец» в Черкизове он дебютировал в чемпионате СССР в составе футбольной команды, забив два мяча в ворота московского «Локомотива», и вскоре был включён в состав московской команды «Динамо», совершившей триумфальное турне по Великобритании. 23-летний Бобров блестяще исполнил роль «блуждающего форварда» в матчах против таких сильных футбольных клубов, как «Челси» и «Арсенал» (Лондон), «Кардифф Сити» (Уэльс), забив 6 голов из 19. Известный спортивный комментатор В.Синявский назвал его в одном из репортажей – «Бобров – золотая нога». В период 1947-1953 годов Бобров совмещал свои выступления в футболе с хоккеем. На его счету немало решающих голов. В чемпионатах СССР по футболу он забил 97 голов в 116 матчах. Всеволод Михайлович был единственным в истории спорта участником Олимпийских игр капитаном футбольной и хоккейной команд. Но многочисленные травмы заставили Боброва сделать окончательный выбор в пользу хоккея с шайбой, и в 1953 году он полностью перешел на ледовое поле, где совершил еще больше побед. Его отличала яркая, нестандартная игра, виртуозная техника обводки, высочайшая скорость, неудержимый напор и точный удар. Тройка нападающих команды Военно-Воздушных Сил В.Бобров – В.Шувалов – Е.Бабич была сильнейшей в те годы в отечественном хоккее с шайбой. В 1954 году состоялся сенсационный дебют сборной СССР на чемпионате мира по хоккею, где она заняла первое место, а Бобров был признан лучшим нападающим мира. Уже через два года Олимпийская сборная команда СССР по хоккею, тренером которой был Всеволод Михайлович, выиграла золотые медали. Причем в нескольких сезонах он был одновременно играющим тренером. В 1953 году он стал главным тренером московского клуба ВВС. Но наибольших успехов в тренерской работе он достиг в 1960-70-х годах – в хоккейной команде «Спартак» (Москва), ставшей чемпионом СССР в 1967 году, и сборной команде СССР по хоккею, которая стала под его руководством дважды чемпионом мира и впервые сыграла серию матчей против канадских профессионалов. Восхищаясь тренерским искусством Боброва, канадцы наградили его специальной золотой медалью. Многократный чемпион СССР по футболу и хоккею, чемпион мира, Европы, Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта и Заслуженный тренер СССР – Всеволод Бобров был одним из самых гениальных советских спортсменов. Он всегда был лидером команды, её ведущим бомбардиром (всего забил более 300 голов), кумиром советских болельщиков. Умер выдающийся советский футболист и хоккеист Всеволод Михайлович Бобров 1 июля 1979 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.  Всеволод Бобров, - великий спортсмен и тренер Отредактировано: osankin - 01 дек 2023 в 14:49

|

|

И снова звёзды советского кино и телевидения

01 дек 2023 в 08:54

osankin

|

|---|

|

Юрий Тимошенко (Тарапунька) советский эстрадный артист и киноактер, Народный артист Украины

2 июня 1919 года (104 года назад) — 1 декабря 1986 года (37 лет назад)  Юрий Тимошенко (Фото: кадр из фильма «Звёзды на крыльях», 1955) Юрий Трофимович Тимошенко родился в Полтаве 2 июня 1919 года. Перед самым началом Великой Отечественной войны, в 1941 году, он окончил Киевский театральный институт. Во время Великой Отечественной войны Тимошенко был членом ансамбля песни и танца Юго-Западного фронта, где он запомнился своими выступлениями в образе-маске банщика Мочалкина. После окончания войны был придуман новый персонаж – милиционер Тарапунька, и Юрий Тимошенко стал выступать вместе с Ефимом Березиным (монтёр Штепсель) в очень популярном дуэте «Тарапунька и Штепсель». Этот дуэт представлял собой комическое смешение русского и украинского языков. Со временем они стали ставить целые эстрадные спектакли: «Везли эстраду на декаду», «Смеханический концерт», «Ровно 20 с гаком», «От и до» и другие. Юрий Тимошенко снимался в кино, его дебютной ролью был репортер в фильме «Центр нападения», вышедшем на экраны в 1946 году. Также он снялся в роли Тарапуньки в трех комедийных фильмах: «Тарапунька и Штепсель под облаками» (1953), «Штепсель женит Тарапуньку» (1957), «Ехали мы, ехали…» (1962). В двух последних фильмах Юрий Тимошенко был также режиссером, а в фильме «Ехали мы, ехали…» – еще и сценаристом. В 1950 году он был награжден Государственной премией СССР. В 1960 году Юрию Трофимовичу было присвоено звание Народного артиста Украинской ССР. Скончался артист Юрий Трофимович Тимошенко 1 декабря 1986 года в Ужгороде, был похоронен на Байковом кладбище Киева. Геннадий Хазанов советский и российский артист эстрады, актер, Народный артист РСФСР  Геннадий Викторович Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве, в семье инженеров. Став студентом Московского инженерно-строительного института, он начинает участвовать в студенческой самодеятельности и занимается в студии МГУ «Наш дом». В 1965 году поступает в Государственное Училище Циркового и Эстрадного Искусства им. Румянцева. После его окончания становится конферансье в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управлением Леонида Утесова, в 1971 году переходит на работу в Москонцерт. Большой успех приходит к нему в 1975 году, после телевизионного показа номера о студенте кулинарного техникума. Ряд других удачных миниатюр закрепляют популярность актера. Хазанов сотрудничал с известными сатириками, для него писали Аркадий Хайт, Семён Альтов, Лион Измайлов и другие маститые авторы. Многие моноспектакли Хазанова получили известность: «Очевидное – невероятное», «Масенькие трагедии», «Вчера, сегодня, завтра», «Чужие юбилеи». Известен Геннадий Викторович и как театральный режиссёр. Также он снимался в кино, озвучивал многие популярные мультфильмы, принимал участие в различных телепроектах. В 1997 году занял пост художественного руководителя Московского Государственного Театра Эстрады, а также занимается общественной деятельностью. Народный и Заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» – Хазанов награждён орденами Дружбы и другими наградами. Живет и работает в Москве. От студента кулинарного техникума до руководителя Театра эстрады Амаяк Акопян советский и российский артист эстрады, цирка и кино, иллюзионист  Амаяк Акопян (Фото: кадр из фильма «Горыныч и Виктория», 2005) Знаменитый иллюзионист, киноактер, артист эстрады, мим, телеведущий – Амаяк Акопян – главный популяризатор иллюзионного жанра в России. Для его творчества в области иллюзии характерна блестящая актерская игра, пластика, шутливое речевое сопровождение. Амаяк Арутюнович Акопян родился 1 декабря 1956 года в Москве, в семье знаменитого циркового иллюзиониста, фокусника-манипулятора Арутюна Акопяна. Это определило выбор профессии и Амаяка. В детстве он увлекался живописью и учился у художника В.А. Серова, все свободное время проводя у него в мастерской. А в шестом классе даже поступил в Суриковскую художественную школу, но не закончил ее – смерть его учителя, Серова, стала тяжелым ударом для Акопяна, и он на долгие годы забросил краски и кисти. Затем Амаяк учился в эстрадно-цирковом училище, но опять не до конца – упав, он получил травму позвоночника, и ему пришлось отказаться от карьеры акробата. После школы Акопян поступил в ГИТИС (на эстрадную режиссуру), где он вновь начал рисовать – как художник оформлял все свои спектакли, создавал костюмы и помогал однокурсникам. На эстраду Акопян пришел в 1980-м году и довольно быстро добился признания, став знаменитым иллюзионистом и продолжив дело своего отца. В 1983 году он создал свой уникальный номер «Танцующий иллюзионист», с которым начал сниматься на телевидении. Со своими оригинальными номерами Амаяк объездил всю страну и полмира, с гастролями он побывал в более чем 60 странах. Помимо работы на эстраде и в цирке, знаменитый иллюзионист также пробовал свои силы и в качестве телеведущего – на телевидении он вел передачи «Утренняя почта», «Магик-шоу», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», где также демонстрировал свои фокусы. Известен Акопян и как киноактер. Его дебютом стала роль в картине «Большой аттракцион» (1974), а всего он сыграл в более трех десятках фильмах. Сначала в основном это были роли фокусников, а затем появились и характерные роли, но в основном все отрицательные. Среди наиболее известных картин с участием Амаяка – это: «Приключения Электроника» (1979), «Великий самоед» (1984), «Возвращение Будулая» (1985), «Воры в законе» (1988), «Взбесившийся автобус» (1990), «Мастер и Маргарита» (1994), «Медики» (сериал, 2002), «Горыныч и Виктория» (2005), «Счастливы вместе» (2008) и другие. Известный иллюзионист, обладатель специального телевизионного приза «Дон Кихот и Санчо Панса» и специального приза «Карнавал на Мальте», лауреат семи международных премий – Акопян является обладателем международного приза за хореографию и пластику. Сегодня Амаяк Акопян не выступает на сцене и не снимается в кино, но пишет книги. К тому же Акопян заядлый коллекционер – он собирает пиджаки, анекдоты и карты. В его коллекции более 300 пиджаков и жилетов, около 1000 колод карт и море анекдотов. Живёт знаменитый иллюзионист в Москве. Амаяк Акопян: Да не слипнутся стенки ваших кошельков! Акопян Амаяк Арутюнович Амаяк Акопян отметит 67-летие Отредактировано: osankin - 01 дек 2023 в 09:37

|

|

Две звезды советского телевидения

30 ноя 2023 в 08:20

osankin

|

|---|

|

30 ноября 1936 года родилась Светлана Алексеевна Жильцова

Светлану Жильцову миллионы телезрителей помнят как одну из первых ведущих легендарного КВН. Она блистала и в передачах "Спокойной ночи, малыши!", "Будильник", "Веселые нотки" и "Песня года". https://youtu.be/UJYCnUF6VwQ Светлана Жильцова С экрана ушла сама Диктору Светлане Жильцовой - 84 года 30 ноября 1959 года родилась Лариса Викторовна Вербицкая     Телеведущая больше 30 лет вела уже полюбившуюся программу «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая 25 лет в программе «Доброе утро», 10 лет без мяса: биография Ларисы Вербицкой Лариса Вербицкая. Тайны личной жизни

|

|

|

Подписка на ветку |

|---|

|

В избранном у

2

пользователей |

Календарь |

|---|

Топ за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Читаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Обсуждаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Сейчас на странице:

2,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 2