|

|

СССР после войны и до конца своей истории

2

36.1 K

134

235

|

|---|

Дискуссии ветки |

|---|

|

Новости за 24 часа |

|

|---|---|

| Новости не найдены! | |

|

|

|

12 октября 1956 - состоялся первый пассажирский рейс на самолёте Ту-104 по международной воздушной линии Москва-Прага

12 окт 2023 в 12:24

osankin

|

|---|

"Крылья сверхдержавы" Цитата12 октября 1956 года состоялся первый пассажирский рейс на самолете Ту-104 по международной воздушной линии Москва - Прага. Самолет пилотировал экипаж под руководством командира корабля Б.П. Бугаева. В 1957 году самолет Ту-104 прибыл в Соединенные Штаты Америки. Трансатлантический полет по маршруту протяженностью 9000 километров был выполнен за 13 часов 39 минут. Этот выдающийся перелет выполнили пилоты Аэрофлота Б.П. Бугаев, И.П. Орловец, П.М. Михайлов, П.И. Девятов, штурман Н.Ф. Носов, бортмеханик И.С. Круппа и другие авиаработники. Так было положено начало эксплуатации реактивных пассажирских самолетов на международных линиях Аэрофлота.

|

|

12 октября 1958 года в газете «Советский патриот» впервые появился лозунг «Планы партии — планы народа!».

12 окт 2023 в 12:52

osankin

|

|---|

|

12 октября 1958 года в газете «Советский патриот» впервые появился лозунг «Планы партии — планы народа!».

Планы партии — планы народа» Стратегическая цель Коммунистической партии Советского Союза. Высшая цель Коммунистической партии — неуклонный подъем материального и культурного уровня жизни народа, создание условий для всестороннего развития человеческой личности, составляющая главное направление борьбы за построение нового общества, была обоснована и развернуто сформулирована Лениным еще в 1902 г. при подготовке первой партийной Программы. Научным фундаментом избранного партией курса стало марксистско-ленинское учение об экономической стратегии строительства социализма и коммунизма. Наиболее полное удовлетворение материальных и духовных потребностей народа как главная составная часть этой стратегии одновременно выступает и важнейшей ~ закономерностью развития общества после свержения эксплуататорского строя. Она во всем объеме выражает основной экономический закон социализма, его сердцевинную суть. Ленин подчеркивал, что неуклонный подъем уровня жизни народа — объективная закономерность социализма, поскольку его цель — обеспечение «…полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества» . Тем самым создатель и вождь партии нового типа раскрыл ведущую направленность действия основного экономического закона социализма, указал на необходимость обеспечения неразрывной связи интересов личности и общества в решении всемирно-исторической задачи — построения социализма и коммунизма.

|

|

Этот день в истории: 1984 год — открылось сквозное движение по БАМу

27 окт 2023 в 16:58

osankin

|

|---|

|

Этот день в истории: 1984 год — открылось сквозное движение по БАМу

27 октября 1984 года состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по основной части Байкало-Амурской магистрали. Через несколько дней весь новый трёхтысячекилометровый участок магистрали был сдан в постоянную эксплуатацию в объёме пускового комплекса. Еще в конце XIX века лучшие инженерные умы России обдумывали направление первой железной дороги к Тихому океану. В 1889 году полковник генерального штаба Н.А. Волошинов преодолел с небольшим отрядом тысячекилометровое пространство от Усть-Кута до Муи, как раз по тем местам, где сейчас пролегла трасса Байкало-Амурской магистрали (БАМа). И пришел к выводу, что строительство линии по этому направлению технически невозможно. Волошинов трезво осознавал, что ни техники, ни средств для выполнения таких грандиозных работ у России на тот момент не было. Лишь с 1932 года были развернуты проектно-изыскательские работы. После Великой Отечественной войны несколько лет работы велись силами заключенных Амурского ИТЛ (Амурлага), которые построили часть восточного участка Комсомольск-на-Амуре — Ургал. Реальный старт строительству БАМа дало постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР за № 561 от 8 июля 1974 года «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». В том же году XVII съезд ВЛКСМ объявил строительство Байкало-Амурской Железнодорожной магистрали Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. БАМ стал олицетворением поступательного движения страны вперед, продолжением Днепрогэса, Магнитки, Турксиба, Комсомольска-на-Амуре. Основная часть дороги строилась более 12 лет с 5 апреля 1972 года по 27 октября 1984 года. 29 сентября 1984 года состоялась встреча бригад Александра Бондаря и Ивана Варшавского на разъезде Балбухта, 1 октября на станции Куанда было торжественно уложено «золотое» звено; обе части дороги соединены в единое целое. 27 октября 1984 года страна отметила официальное открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали. Общая протяженность БАМа составляет более 4 тысяч километров. Почти на всем протяжении трасса проходит по местности, сложной по топографическим и инженерно-геологическим условиям. Она пе ресекает труднодоступные районы Иркутской области, Бурятской АССР, Читинской и Амурской областей и Хабаровского края на расстоянии 180−500 километров к северу от Транссибирской магистрали. Магистраль пересекает 7 горных хребтов, более 3 тысяч водных преград, в том числе 11 крупных рек. Примерно 65 процентов трассы приходится на районы вечной мерзлоты. Строителям БАМа пришлось выполнить свыше 300 миллионов кубометров земляных работ, построить около 3,5 тысяч искусственных сооружений, в том числе 150 мостов длиной от 100 до 300 метров каждый (а всего мостов — тысячи), соорудить несколько тоннелей, уложить и забалластировать тысячи километров главного пути, построить сотни станций и разъездов. При этом самый длинный в России Северо-Муйский тоннель (15 343 метра), строительство которого началось в мае 1977 года, был пробит до конца только в марте 2001 года и сдан в постоянную эксплуатацию в декабре 2003 года. «Золото» БАМа. Как завершали последнюю великую стройку СССР  Торжественная стыковка последнего звена железнодорожного полотна на восточном участке Байкало-Амурской магистрали. 1984 год БАМ: история строительства и значение магистрали. Справка

|

|

4 ноября 1972 года состоялась премьера фильма "А зори здесь тихие"

04 ноя 2023 в 18:51

osankin

|

|---|

|

4 НОЯБРЯ 1972 ГОДА НА ЭКРАНЫ СТРАНЫ ВЫШЕЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬМ "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".

Тема фильма: «Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта – как зайцу курево, а уж вам – то…». Идея фильма: « А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла нарожать Соня детишек, а те бы – внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом». Утонуть за 60 секунд. Как снималась картина «А зори здесь тихие» Фильму «А зори здесь тихие» – 50 лет: как мужчин поменяли на девушек, и с чем смирился автор повести Борис Васильев

|

|

8 ноября 1961 г. 62 года назад вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб Веселых и Находчивых»)

08 ноя 2023 в 15:19

osankin

|

|---|

|

8 ноября 1961 г. 62 года назад вышел в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб Веселых и Находчивых»)

Прообразом КВН была передача «Вечер веселых вопросов», сделанная по образцу чешской передачи «Гадай, гадай, гадальщик» в 1957 году. В ней телезрители отвечали на вопросы ведущих, причём особенно приветствовался юмор. Идея была совершенно новой для того времени. Впервые в советской телепередаче участвовали не только ведущие, но и зрители. К тому же «Вечер» шел в прямой трансляции. Производила передачу «Фестивальная редакция ЦТ», первая на советском телевидении молодёжная редакция, основанная Сергеем Муратовым в 1956 году. «Вечер веселых вопросов» пользовался большой популярностью, но вышел в эфир всего три раза. На третьей передаче был обещан приз всем, кто приедет в студию в шубе, шапке и валенках (дело было летом) и с газетой за 31 декабря прошлого года. Объявляя об этом, ведущий – композитор Никита Богословский, забыл упомянуть о газете. В результате в студию хлынули толпы людей в шубах и валенках, смели милиционеров, начался полный хаос. Трансляцию прекратили, но передачу ничем не заменили. До конца вечера телевизоры показывали заставку «Перерыв по техническим причинам». Передачу и редакцию закрыли. Но потребность в подобной программе осталась. Через четыре года, 8 ноября 1961 года ряд бывших создателей передачи «Вечер Веселых Вопросов» выпустили новую телепередачу – КВН. Первым ведущим ее был Альберт Аксельрод, а в 1964 году его сменил студент МИИТ Александр Масляков (с тех пор он постоянный ведущий этой передачи), вместе с ним передачу вела диктор Светлана Жильцова. Аббревиатура КВН расшифровывалась как Клуб Веселых и Находчивых, а еще это была марка тогдашнего телевизора – КВН-49. КВН, как и «Вечер веселых вопросов», пользовался огромной популярностью. Вскоре и по всей стране возникло КВН-движение. В подражание передаче, игры КВН устраивались в школах, пионерских лагерях и т.д. Отборочные турниры КВН проходили в вузах по всей стране, на телевидение попадали лучшие команды. Поскольку команды часто иронизировали над советской действительностью и идеологией, вскоре к программе было привлечено внимание КГБ. Цензура со временем становилась всё более жесткой. В конце 1971 года передачу закрыли. Возродили КВН в 1986 году, в начале перестройки. Инициатором был капитан КВН МИСИ в 1960-х годах Андрей Меньшиков. Ведущим, как и до закрытия, стал снова Александр Масляков. После возрождения основателей КВН пригласили сначала в жюри, а затем в качестве почётных гостей. КВН сегодня – популярная российская телепередача. А 8 ноября ежегодно празднуется Международный день КВН. Отредактировано: osankin - 08 ноя 2023 в 15:28

|

|

8 ноября 1975 г. 48 лет назад произошло восстание на корабле «Сторожевой» с целью смены партийно-государственного аппарата

08 ноя 2023 в 15:25

osankin

|

|---|

|

8 ноября 1975 г. 48 лет назад произошло восстание на корабле «Сторожевой» с целью смены партийно-государственного аппарата

8 ноября 1975 года на большом противолодочном корабле Военно-морского флота СССР «Сторожевой» произошёл мятеж группы военных моряков под руководством замполита корабля, капитана 3-го ранга Валерия Саблина. Валерий Михайлович Саблин родился в 1939 году в семье потомственного военного моряка. В 1960 году окончил Ленинградское высшее военно-морское училище имени Фрунзе, а в 1973 году – Военно-политическую академию имени Ленина. В августе того же года был назначен замполитом на большой противолодочный корабль (БПК) «Сторожевой». Углубленное изучение в академии трудов «классиков марксизма-ленинизма» утвердило Саблина в мысли, что власть ведёт народ не тем путём. Морской офицер разработал детальную программу переустройства общества. Он выступал за многопартийность, свободу слова и дискуссий, изменение порядка выборов в партии и стране. Огласить свою программу, указав попутно на вопиющие ошибки и разложение советского руководства, офицер решил с «трибуны» БПК «Сторожевой». 8 ноября 1975 года Валерий Саблин при поддержке большей части экипажа корабля поднял восстание. Он самовольно снял судно с рейда в Риге и повёл в Ленинград. Донесения о ЧП на «Сторожевом» тотчас же были отправлены в Минобороны и Кремль. Из Москвы незамедлительно последовал приказ: «Разбомбить и потопить». В Ирбенском заливе на мятежное судно сбросили серию снарядов бомбардировщики Су-24. Затем на палубу была высажена абордажная группа, арестовавшая раненого зачинщика восстания. Всю вину за случившееся Саблин сразу же взял на себя, не назвав никого в качестве сообщников. Военная коллегия Верховного суда СССР обвинила Саблина в самом постыдном для офицера преступлении – измене Родине – и приговорила к расстрелу. Обвинения в измене Родине и попытке угнать боевой корабль за границу Саблин категорически отверг. В августе 1976 года капитан 3-го ранга Валерий Саблин и ещё несколько человек, причастных к мятежу, были лишены званий и наград, а сам он расстрелян. В 1994 году дело Валерия Саблина было пересмотрено Военной коллегией Верховного суда Российской Федерации. Ему заменили «расстрельную» статью об измене Родине на статьи о превышении власти, неповиновение и сопротивление начальнику. Расстрелянного 3 августа 1976 года Валерия Саблина задним числом приговорили к 10 годам тюремного заключения. В посмертной реабилитации ему отказали...

|

|

ГАНСКИЙ ИНЦИДЕНТ

10 ноя 2023 в 22:24

AndreyK-AV

|

|---|

|

ГАНСКИЙ ИНЦИДЕНТ

Цитата24 февраля 1966 года, когда президент Ганы Кваме Нкрума находился с визитом в Пекине, группа заговорщиков из числа офицеров среднего звена осуществила переворот в этой стране. ЦитатаНо в октябре 1968 года ганские ВМС захватил в Гвинейском заливе два траулера севастопольской промысловой экспедиции – «Холод» и «Ветер». Членов команд бросили в портовую тюрьму Такаради.

|

|

14 ноября 1989 г. 34 года назад в СССР принята Декларация о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению

14 ноя 2023 в 10:04

osankin

|

|---|

|

14 ноября 1989 г. 34 года назад в СССР принята Декларация о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению

Фрагмент памятника «Исход и Возвращение» в Элисте, посвященный депортации калмыцкого народа в Сибирь Проблемы народов, подвергшихся в годы советской власти огульным обвинениям в пособничестве врагам советского государства и депортации с мест их исторического проживания, стали предметом общественного внимания только в годы перестройки. Уже в предвоенные годы в СССР началось массовое выселение целых народов. Жертвами депортации стали поляки, курды, корейцы, буряты и другие народы. Трагической страницей в истории Великой Отечественной войны стала депортация в Казахстан, Сибирь и другие восточные районы ряда народов, обвиненных сталинским режимом в пособничестве оккупантам. Тремя с половиной миллионами исчисляется количество репрессированных по национальному признаку с середины 1940-х по 1961 год. Силой, под страхом расстрела, выселялись из Поволжья, Москвы, Московской области и других регионов лица немецкой национальности. Были выселены из родных мест калмыки, крымские татары, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы... Депортация коснулась 14 народов целиком и 48 – частично. Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 году. В середине 1960-х годов эта работа была свернута и возобновилась лишь в конце 1980-х годов. Первым шагом на пути восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных народов явилось принятие Декларации Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». 26 апреля 1991 года Верховным Совета СССР был принят закон «О реабилитации репрессированных народов». Закон определил понятия «репрессированные народы», виды реабилитации и признал незаконными все правовые акты, в том числе местных органов и должностных лиц, принятые в отношении репрессированных народов, за исключением актов, восстанавливающих их права.

|

|

17 ноября 1948 г. 75 лет назад в Ленинграде поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора»

17 ноя 2023 в 08:03

osankin

|

|---|

|

17 ноября 1948 г. 75 лет назад в Ленинграде поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора»

Легендарный крейсер 1-го ранга «Аврора» свое название получил в честь фрегата «Аврора», защищавшего Петропавловск-Камчатский в годы Крымской войны (1853-1856). Крейсер был спущен на воду в Санкт-Петербурге в 1900 году и вступил в строй боевых кораблей флота России в 1903 году. Участвовал в сражениях в период Русско-японской войны (1904-1905) на Дальнем Востоке. Возвратившись на Балтийское море, крейсер «Аврора» длительное время плавал как учебный корабль, на котором проходили корабельную практику гардемарины Морского корпуса. В период Первой мировой войны крейсер принял активное участие в боевых действиях на Балтийском море. Матросы крейсера «Аврора» приняли участие в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде. 7 ноября 1917 года из орудий «Авроры» был сделан холостой выстрел, что стало сигналом к штурму Зимнего дворца, где заседало Временное Правительство. Экипаж крейсера активно участвовал в революционных событиях (а сам крейсер стал одним из символов Октябрьской революции) и последовавших за ними гражданской войне и отражении иностранной интервенции. После восстановительного ремонта в 1922-1924 годах, крейсер «Аврора» в качестве учебного корабля вошёл в состав Морских сил Балтийского флота, на котором до 1940 года проходили корабельную практику курсанты военно-морских училищ Санкт-Петербурга. Заслуга «Авроры» в подготовке грамотных специалистов для флота России была огромна. В 10-летнюю годовщину Революции учебный корабль был награждён орденом Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны личный состав и орудия «Авроры» участвовали в героической обороне Ленинграда. Весь период блокады крейсер провел в порту Ораниенбауме (Ломоносов), подвергаясь систематическим обстрелам и бомбардировкам. Корабль был включен в систему противовоздушной обороны Кронштадта. 17 ноября 1948 года легендарный крейсер «Аврора» был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до 1956 года использовался как учебная база Ленинградского Нахимовского училища. Впоследствии крейсер стал кораблем-музеем, филиалом Центрального военно-морского музея, и в этом качестве сохраняется по настоящее время, а также является объектом культурного наследия Российской Федерации. В июле 1992 года на «Авроре» был вновь поднят Андреевский военно-морской флаг. В сентябре 2014 года легендарный крейсер был отправлен в Кронштадт для ремонтных работ, которые завершились в 2016 году, после чего он был возвращен обратно на вечную стоянку у Петроградской набережной.

|

|

ДЕНЬ В ИСТОРИИ. 20 НОЯБРЯ 1962 ГОДА - ЗАВЕРШЕНИЕ КАРИБСКОГО КРИЗИСА

20 ноя 2023 в 09:24

osankin

|

|---|

|

"Ближайшие 24 часа считают решающими..."

Развязка драматичных событий на пороге Третьей мировой войны  Карибский (Кубинский) кризис 1962 года. Справка

|

|

20 ноября 1990 г. 33 года назад задержан серийный убийца Андрей Чикатило

20 ноя 2023 в 14:21

osankin

|

|---|

|

20 ноября 1990 г. 33 года назад задержан серийный убийца Андрей Чикатило

20 ноября 1990 года «в процессе осуществления оперативно-поисковых мероприятий» был задержан Андрей Романович Чикатило (1936-1994) — маньяк, садист, серийный убийца, каннибал, имя которого стало нарицательным. Кровавая драма, длившаяся с 1978 по 1990 года в Ростовской области СССР, не имела аналогов в истории криминалистики. Человек с высшим образованием, отец двоих детей, Чикатило совершил 53 доказанных убийства (по оперативным сведениям им было совершено более 65 убийств). Жертвами маньяка были женщины и дети. Операция по поиску серийного убийцы «Лесополоса», начавшаяся в декабре 1985 года в Ростовской области — одно их самых масштабных оперативных мероприятий советских правоохранительных органов. За всё время операции на причастность к серии убийств было проверено более 200 тысяч человек, попутно было раскрыто 1062 преступления, была накоплена информация на 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями, на специальный учёт было поставлено 5845 человек, проверено 163 тысячи водителей автотранспорта. Были даже использованы военные вертолёты, чтобы патрулировать железнодорожные пути и прилегающие к ним лесополосы. Розыск убийцы обошёлся государству примерно в 10 миллионов рублей в ценах 1990 года. 14 февраля 1994 года Андрей Романович Чикатило по приговору суда за 53 преднамеренных убийства был казнен в Новочеркасской тюрьме.

|

|

21 ноября 1965 г. 58 лет назад в Москве открылся Детский музыкальный театр, сегодня носящий имя Наталии Сац

21 ноя 2023 в 07:46

osankin

|

|---|

|

21 ноября 1965 г. 58 лет назад в Москве открылся Детский музыкальный театр, сегодня носящий имя Наталии Сац

В 1979 году у Детского театра появилось собственное новое здание Наталия Ильинична Сац — русский режиссер, театральный деятель, создатель первого в мире театра для детей и первого государственного музыкального театра для детей, автор пьес, либретто, детских опер и балетов. С раннего детства она была связана с театральным миром. 15-летней девочкой начала работать в Театрально-музыкальной секции Московского Совета Рабочих Депутатов. В начале 1920-х годов Наталию охватывает идея создания театра для детей, совершенно нового театра, «который даст собственный современный репертуар и донесет его до своего зрителя средствами синтетического спектакля». Первый детский театр Сац открыла в июле 1920 года спектаклем «Маугли», в котором играли Гаркави, Бабанова, Ильинский. А через год открылся Московский театр для детей спектаклем «Жемчужина Адальмины», где Сац стала режиссером. С первых лет существования театра к работе привлекались известные композиторы: Прокофьев, Раухвергер, Александров, Кабалевский и другие. Опыт Московского театра для детей стали широко использовать за границей, а Наталию Сац назвали «матерью детских театров мира». В 1936 году на основе Московского театра для детей был открыт Центральный детский театр. Здесь Сац поставила спектакль «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В начале 1950-х годов она решает создать детский музыкальный театр. Много лет ушло на попытки доказать, насколько необходим подобный театр, и, наконец, 21 ноября 1965 года на сцене Московского театра Эстрады состоялся первый спектакль – опера Красева «Морозко». В 1979 году появилось собственное новое здание на проспекте Вернадского в Москве, которое назвали «восьмым чудом света». Над театром парит Синяя птица — Птица Счастья на золотой арфе, ставшая эмблемой театра. В фойе и переходах расположились скульптуры сказочных персонажей, зимний сад, аквариумы с разноцветными рыбками. В театре работают оперная и балетная труппы, симфонический оркестр, крупные художники-сценографы, композиторы. В 1987 году Московский государственный детский музыкальный театр стал академическим. Сейчас он носит имя своего основателя — Наталии Ильиничны Сац.

|

|

22 ноября 1960 г. 63 года назад в СССР выпущена первая партия автомобилей «Запорожец»

22 ноя 2023 в 05:44

osankin

|

|---|

|

22 ноября 1960 г. 63 года назад в СССР выпущена первая партия автомобилей «Запорожец»

ЗАЗ-965 (Фото: кадр из фильма «Три плюс два», 1963) 22 ноября 1960 года с конвейера Запорожского завода «Коммунар» (который позже был переименован в «Запорожский автомобилестроительный завод») сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ-965. Образцом для этого «народного автомобиля» послужил итальянский FIAT 600, разработанный талантливым конструктором Данте Джакозой. Перекроенный и «доведенный до ума» конструкторами Московского завода малолитражных автомобилей (будущий АЗЛК), «горбатый», как его называли в народе, получился в целом прочным и экономичным, обладал хорошей проходимостью при гладком днище, приличной загрузке ведущих колес и небольшой собственной массе. Первый «Запорожец» на год своего появления стоил 16 000 дореформенных советских рублей, и первая партия машин в миг разошлась по заждавшимся «очередникам», готовым простить все его недостатки. После денежной реформы 1961 года ЗАЗ-965 стал стоить примерно 1600 рублей (по другим данным, первоначальная стоимость была 18000 рублей и 1800 послереформенных рублей). Довольно быстро советский «народный» автомобиль снискал славу неприхотливого и ремонтопригодного автомобиля. Кстати, известна машина была не только в СССР, но и за границей, где она продавалась под брендом Yalta. На этой же базе завод стал выпускать и так называемые «инвалидки» — модификацию ЗАЗ с измененными механизмами управления. «Горбатый Запорожец» выпускался в первоначальном виде вплоть до 1962 года, а дальше эта машина была модифицирована в другие модельные ряды. 19 сентября 2008 года Запорожский автозавод завершил выпуск автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» – последнего потомка «горбатого» ЗАЗ-965. Прекратить производство «запорожца» вынудили автопроизводителя экологические требования Евросоюза, в который стремилась попасть Украина. Отредактировано: osankin - 22 ноя 2023 в 08:47

|

|

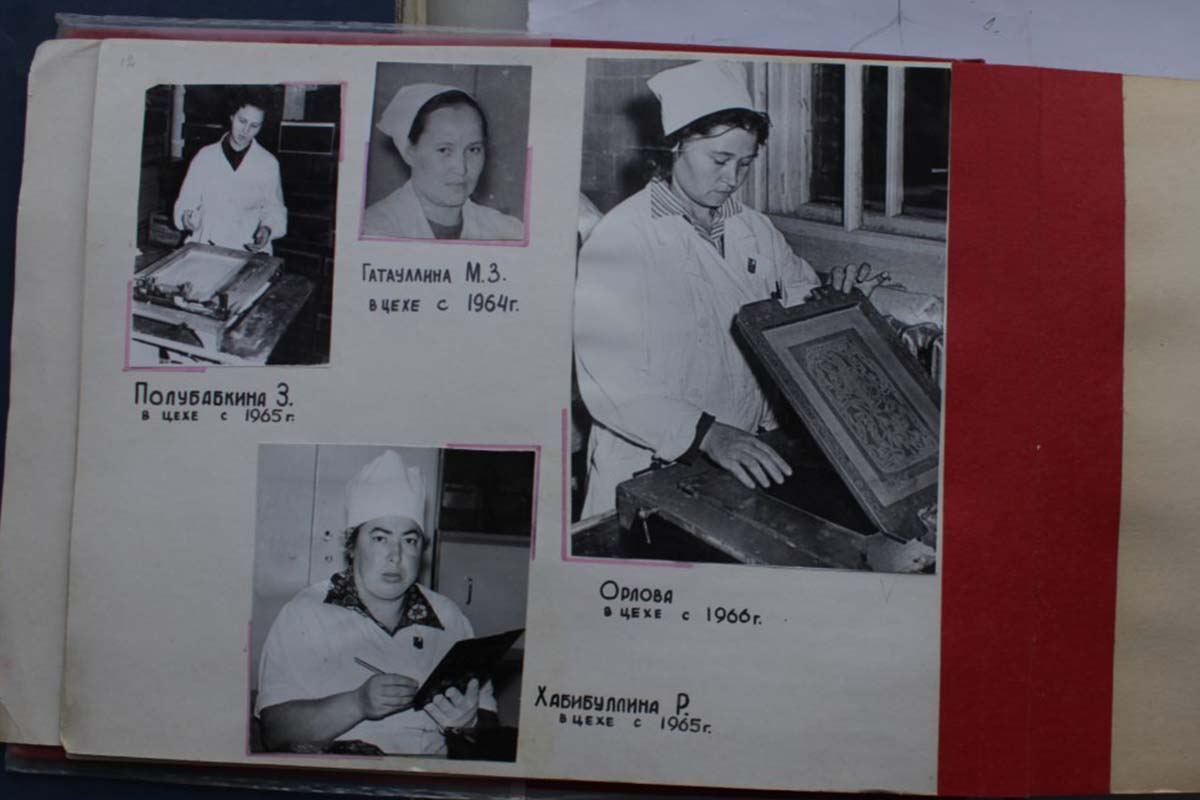

От лампочек до микросхем: советское производство плат и компьютеров в Казани, которое мы потеряли

28 ноя 2023 в 07:51

AndreyK-AV

|

|---|

|

От лампочек до микросхем: советское производство плат и компьютеров в Казани, которое мы потеряли

Последняя казанская ЭВМ была списана в Плесецке только в 2015 году ЦитатаГромкое открытие завода поверхностного монтажа материнских плат под Казанью на этой неделе стало поводом для разговоров о перезагрузке татарстанской радиоэлектроники. Но новое — это лишь кусочек хорошо забытого старого: еще 30 лет назад на Казанском заводе ЭВМ не просто крепили комплектующие на китайский текстолит, но и сами его производили, сами печатали многослойные платы с золотом и платиной. Татарстанские разработчики, начав с вечно перегорающих лампочек, дошли до автоматизированной машинной печати и успели поучаствовать в отправке Юрия Гагарина в космос. О том, как выглядел завод во времена, когда в Казани изобретали компьютеры, а не собирали их, как конструктор, — в материале «БИЗНЕС Online».

|

|

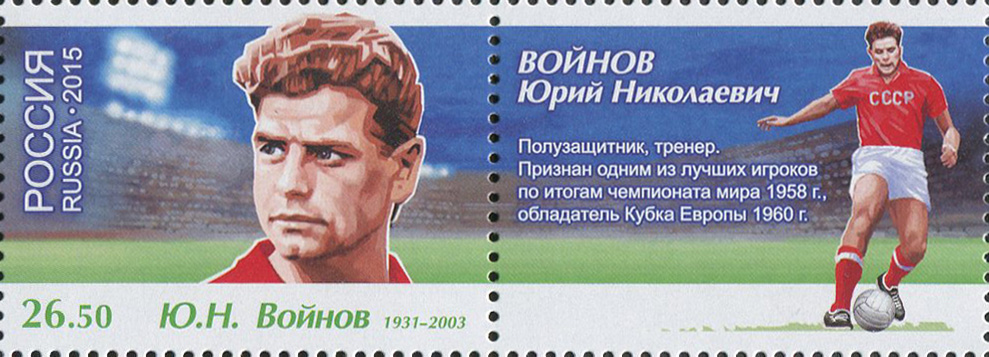

29 ноября 1931 года 92 года назад родился Ю́рий Никола́евич Во́йнов, один из лучших центральных полузащитников в истории советского футбола

29 ноя 2023 в 12:55

osankin

|

|---|

|

29 ноября 1931 года 92 года назад родился Ю́рий Никола́евич Во́йнов, один из лучших центральных полузащитников в истории советского футбола

Марка и купон Почты России, посвящённые Юрию Николаевичу Войнову. 2015 г. День рождения Героя Войнов Юрий Николаевич (29 ноября 1931 – 22 апреля 2003), футболист (полузащитник), тренер. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер Украинской ССР. Родился в пос. Калининский (ныне – г. Королёв) Московской области. Начинал карьеру, играя за команду завода им. Калинина, г. Калининград Московской области (1949–1950), далее – в мытищинском «Зените», с которым выиграл первенство Московской области. В 19 лет Войнов был приглашён в ленинградский «Зенит». В 1954 г. впервые был вызван в сборную СССР на матч со сборной Венгрии. В ноябре 1955 г., успев проявить себя в сборной, перешёл из «Зенита» в киевское «Динамо». Осенью 1961 г. вместе с «Динамо» (Киев) выиграл золотые медали чемпионата СССР. Это был первый успех киевлян. Один из лучших центральных полузащитников в истории советского футбола. По итогам чемпионата мира 1958 г. Ю. Войнова включили в состав символической сборной мира (по версии журналистов). Первый розыгрыш Кубка Европы, выигранный сборной СССР в 1960 г., – самое крупное достижение в футбольной карьере Юрия Войнова. В 1/8 финала в соперниках сборной СССР оказались венгры. В Москве наша команда выиграла – 3:1. В Будапеште сборная СССР вновь праздновала успех – 1:0. Победный гол забил Войнов. Вместе с командой играл и в Париже, на «Парк де Пренс». Провел оба матча – с Чехословакией (в полуфинале) и Югославией (в финале). В матче за первое место принял участие в комбинации, которая привела к победному голу Виктора Понедельника. Ю. Войнов стал первым и единственным футболистом киевского «Динамо», завоевавшим титул чемпиона Европы. В 1964 г. Войнов переехал в Одессу, возглавил «Черноморец» и вывел его в полуфинал Кубка СССР. В этой команде у тренера Войнова играли экс-партнеры по «Динамо» Валерий Лобановский и Олег Базилевич. В списке 33-х лучших футболистов сезона в СССР – 6 раз: 1953, 1957–1960 гг. – № 1; 1954 г. – № 2. Заслуженный мастер спорта СССР (1959). Заслуженный тренер Украинской ССР (1968). Награждён орденом «Знак Почёта». Ко дню памяти Один из лучших центральных полузащитников в истории советского футбола Юрий Войнов играл против самых известных футболистов своего времени – Пеле, Гарринчи... Он был избран в символическую сборную мира. Был чемпионом СССР и Европы. Все это – история выдающегося украинского футболиста с рязанскими корнями. Юрий Николаевич Войнов родился 29 ноября 1931 года в посёлке Калининский Московской области. Он начинал свою карьеру, играя за команду завода им. Калинина города Калининграда Московской области (1949–1950), затем в мытищинском «Зените», а в 19 лет перебрался в Ленинградский «Зенит». Именно оттуда он попал в сборную СССР. Осенью 1955 года, показав свой высокий уровень в сборной, он перешёл в киевское «Динамо». Игра Войнова была лишена особых внешних эффектов. Основа его успеха – простота и надежность. Именно эти качества были ему присущи на поле в каждой игре. И еще – невероятный по силе удар с правой ноги. Если штрафной назначался даже в 30 – 35 метрах от чужих ворот, а к мячу подходил Войнов, ни один вратарь не мог быть уверен в благополучном исходе ситуации. Самое главное, что выделяло Войнова, это удивительная работоспособность. По итогам чемпионата мира 1958 года Войнова включили в состав символической сборной мира (куда в ту пору не попал знаменитый Пеле). Первый Кубок Европы, выигранный сборной СССР в 1960 году – самое крупное достижение футбольной карьеры Юрия Войнова. Он стал первым и пока единственным футболистом киевского «Динамо», завоевавшим титул чемпиона Европы. Свой последний футбольный пик Войнов покорил вместе с киевским «Динамо» - осенью 1961 года золотые медали чемпионов СССР впервые достались киевлянам. Уникальный футболист киевского «Динамо»  Войнов (второй справа) в составе киевского «Динамо» Войнов Юрий Николаевич Советский футболист, полузащитник; тренер Уроженец Подмосковья, Войнов перешел в киевское «Динамо» по завершении сезона 1955 года из ленинградского «Зенита». На тот момент хавбек уже успел зарекомендовать себя в национальной команде Советского Союза, причем в дебютном матче выключил из игры самого Ференца Пушкаша – лидера венгров, новоиспеченных вице-чемпионов мира. Но, отдав преимущество Киеву перед московскими грандами – «Динамо», «Спартаком» и ЦДКА, он накликал на себя гнев столичного футбольного руководства. Правда, для дисквалификации не обнаружилось даже формального повода, а вот лишить игрока места в сборной было в компетенции чиновников. Тем не менее, через полтора года Войнов вернулся в главную команду страны, где составлял в центральном звене дуэт с Игорем Нетто, таким же немногословным и скромным в быту, таким же утонченным футбольным интеллектуалом на поле. «Мы всегда вместе селились и на сборах, и в заграничных поездках, – вспоминал Юрий Николаевич своего спартаковского приятеля. – Для коллектива Нетто был настоящим капитаном, а для меня – добрым другом». Оба своими действиями в игре приблизили появление футболиста нового типа – игрока-универсала. Наследниками Войнова и Нетто станут со временем Андрей Биба, Владимир Веремеев, Леонид Буряк и – особенно – Виктор Колотов. Друзья-партнеры играли ведущие роли в команде, которая в 1958 году должна была впервые представлять советский футбол на мировых первенствах. Но незадолго до старта Нетто травмировался и в Швеции сыграл только один матч. Это была не единственная потеря – после печально известной истории сборная недосчиталась Эдуарда Стрельцова. «Был бы Эдик тогда с нами, думаю, Пеле сравнение с ним едва ли выдержал бы», – вспоминал Войнов спустя десятилетия. Кадровые проблемы, а также регламент соревнований, согласно которому сборная СССР вынуждена была провести дополнительный поединок за выход из группы, позволили подопечным Гавриила Качалина дойти лишь до четвертьфинала (что не помешало Войнову оказаться в одной из символических сборных чемпионата). Вскоре эта дружина продемонстрировала настоящий свой потенциал – уже в отборочном турнире первого Кубка Европы. Старт соревнованиям, которые в будущем стали третьим по значимости форумом мирового спорта – вслед за футбольными чемпионатами мира и Олимпиадами, – дали 28 сентября 1958 года в Москве сборные СССР и Венгрии. Победа хозяев со счетом 3:1 стала отличным запевом. Судьбу повторного поединка 1/8 финала на будапештском «Нэп-штадионе» (встреча состоялась ровно через год) решил гол Юрия Войнова на 59-й минуте, забитый фирменным ударом правой издали. Пушечные выстрелы без оглядки на дистанцию до ворот были своеобразной визитной карточкой киевского хавбека, как и цепкость в персональной опеке и умение отдать кинжальный пас. Правда, от той венгерской сборной, которая покорила своей игрой футбольный мир в 1954 году, осталась разве что половина, ведь лучшие исполнители эмигрировали на Запад и кое-кто из них переоделся в форму сборных других стран (в частности, Пушкаш стал испанцем). Но преуменьшать значение успеха советской команды не стоит, что она и доказала летом 1960 года в финальном турнире. После венгров Войнова и его партнеров в четвертьфинале ожидала сборная Испании. Ожидала – и не дождалась. На первую встречу этих соперников в Москве уже даже были отпечатаны программки, когда стало известно, что диктатор Франсиско Франко запретил своим футболистам ехать в коммунистическую столицу. Болельщики были лишены двух суперматчей, а пиренейцы – шанса сразиться за путевку в решающий этап соревнований, назначенный на июль 1960 года во Франции. На первой же минуте полуфинального поединка с командой Чехословакии, который проходил в Марселе, Юрий Войнов едва не открыл счет – его удар по воротам Вильяма Шройфа приняла на себя стойка. В дальнейшем преимущество советской сборной воплотили в голы Валентин Иванов (дважды) и Виктор Понедельник – 3:0. Оппонентами по финалу стали югославы, которые в напряженном, с поистине детективным сюжетом, матче преодолели хозяев – 5:4, проигрывая по ходу игры 1:3 и 2:4. «Юги» имели зуб на советских футболистов за поражение в олимпийском финале-1956, который Войнов пропустил. И уже в первом тайме Милан Галич ударом головой поразил «проблемный» для Льва Яшина ближний угол. «В перерыве, – вспоминал Юрий Николаевич, – в раздевалке к нам обратился Андрей Петрович Старостин: дескать, ребята, у вас осталось 45 минут, чтобы прославиться. Другого такого шанса судьба может не предоставить…» Игра проходила под дождем, на размокшем газоне «Парк-де-Пренс». Мощный удар Валентина Бубукина оказался сложным для голкипера югославов Видинича, и Слава Метревели оказался первым на добивании – 1:1. Основного времени для выявления победителя не хватило. А за восемь минут до завершения овертайма Юрий Войнов принял участие в атаке, которая стала «золотой». «Яшин выбросил мяч в поле, – рассказывал Юрий Николаевич. – Я подхватил его, обыграл одного из соперников и отдал на Михаила Месхи. Тот в присущей ему манере «накрутил» двух опекунов и навесил на 11-метровую пометку, куда параллельным курсом двигался Понедельник. Удар головой в дальний угол у Виктора вышел безупречным». Возвратившись домой с заслуженной золотой медалью, Войнов словно передал партнерам по киевскому «Динамо» победную эстафету. Осенью следующего года украинский клуб впервые завоевал титул чемпиона СССР, прервав гегемонию московских команд. Футболист от Бога, лидер, неутомимый боец и рыцарь спортивных арен, Юрий Войнов ознаменовал целую эпоху в истории советского футбола, оставшись в сердцах болельщиков таким, как охарактеризовал его в свое время Николай Старостин: «Игрок благородный, держался с достоинством. Никаких внешних вспышек. В душе – пожар, а снаружи сдержанный. Команда проигрывает – Юрий не хватается за голову. Выигрывает – радости не демонстрирует, разве что немного дольше мяч в ногах подержит…» Закончив тренерскую карьеру в клубах второй союзной лиги, Войнов некоторое время был инструктором физкультуры на заводе, а в 57 лет ушел на пенсию. После распада СССР он оказался практически никому не нужен. Из-за ничтожной пенсии вынужден был подрабатывать разнорабочим, одно время даже подумывал о самоубийстве. По собственному признанию, от петли спас Григорий Суркис, который пригласил работать в только что созданную Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) Украины. В 1996 году Юрий Николаевич Войнов занял должность главного инспектора. Скончался Юрий Войнов 22 апреля 2003 года в Киеве.

|

|

Две звезды советского телевидения

30 ноя 2023 в 08:20

osankin

|

|---|

|

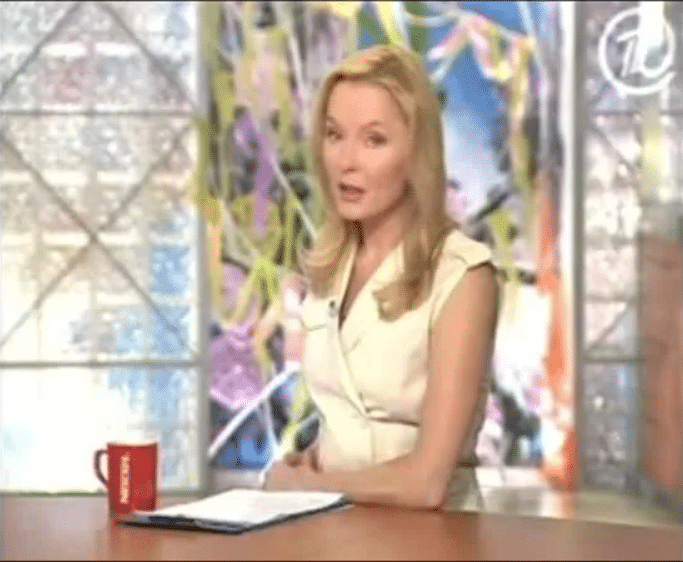

30 ноября 1936 года родилась Светлана Алексеевна Жильцова

Светлану Жильцову миллионы телезрителей помнят как одну из первых ведущих легендарного КВН. Она блистала и в передачах "Спокойной ночи, малыши!", "Будильник", "Веселые нотки" и "Песня года". https://youtu.be/UJYCnUF6VwQ Светлана Жильцова С экрана ушла сама Диктору Светлане Жильцовой - 84 года 30 ноября 1959 года родилась Лариса Викторовна Вербицкая     Телеведущая больше 30 лет вела уже полюбившуюся программу «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая 25 лет в программе «Доброе утро», 10 лет без мяса: биография Ларисы Вербицкой Лариса Вербицкая. Тайны личной жизни

|

|

И снова звёзды советского кино и телевидения

01 дек 2023 в 08:54

osankin

|

|---|

|

Юрий Тимошенко (Тарапунька) советский эстрадный артист и киноактер, Народный артист Украины

2 июня 1919 года (104 года назад) — 1 декабря 1986 года (37 лет назад)  Юрий Тимошенко (Фото: кадр из фильма «Звёзды на крыльях», 1955) Юрий Трофимович Тимошенко родился в Полтаве 2 июня 1919 года. Перед самым началом Великой Отечественной войны, в 1941 году, он окончил Киевский театральный институт. Во время Великой Отечественной войны Тимошенко был членом ансамбля песни и танца Юго-Западного фронта, где он запомнился своими выступлениями в образе-маске банщика Мочалкина. После окончания войны был придуман новый персонаж – милиционер Тарапунька, и Юрий Тимошенко стал выступать вместе с Ефимом Березиным (монтёр Штепсель) в очень популярном дуэте «Тарапунька и Штепсель». Этот дуэт представлял собой комическое смешение русского и украинского языков. Со временем они стали ставить целые эстрадные спектакли: «Везли эстраду на декаду», «Смеханический концерт», «Ровно 20 с гаком», «От и до» и другие. Юрий Тимошенко снимался в кино, его дебютной ролью был репортер в фильме «Центр нападения», вышедшем на экраны в 1946 году. Также он снялся в роли Тарапуньки в трех комедийных фильмах: «Тарапунька и Штепсель под облаками» (1953), «Штепсель женит Тарапуньку» (1957), «Ехали мы, ехали…» (1962). В двух последних фильмах Юрий Тимошенко был также режиссером, а в фильме «Ехали мы, ехали…» – еще и сценаристом. В 1950 году он был награжден Государственной премией СССР. В 1960 году Юрию Трофимовичу было присвоено звание Народного артиста Украинской ССР. Скончался артист Юрий Трофимович Тимошенко 1 декабря 1986 года в Ужгороде, был похоронен на Байковом кладбище Киева. Геннадий Хазанов советский и российский артист эстрады, актер, Народный артист РСФСР  Геннадий Викторович Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве, в семье инженеров. Став студентом Московского инженерно-строительного института, он начинает участвовать в студенческой самодеятельности и занимается в студии МГУ «Наш дом». В 1965 году поступает в Государственное Училище Циркового и Эстрадного Искусства им. Румянцева. После его окончания становится конферансье в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управлением Леонида Утесова, в 1971 году переходит на работу в Москонцерт. Большой успех приходит к нему в 1975 году, после телевизионного показа номера о студенте кулинарного техникума. Ряд других удачных миниатюр закрепляют популярность актера. Хазанов сотрудничал с известными сатириками, для него писали Аркадий Хайт, Семён Альтов, Лион Измайлов и другие маститые авторы. Многие моноспектакли Хазанова получили известность: «Очевидное – невероятное», «Масенькие трагедии», «Вчера, сегодня, завтра», «Чужие юбилеи». Известен Геннадий Викторович и как театральный режиссёр. Также он снимался в кино, озвучивал многие популярные мультфильмы, принимал участие в различных телепроектах. В 1997 году занял пост художественного руководителя Московского Государственного Театра Эстрады, а также занимается общественной деятельностью. Народный и Заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» – Хазанов награждён орденами Дружбы и другими наградами. Живет и работает в Москве. От студента кулинарного техникума до руководителя Театра эстрады Амаяк Акопян советский и российский артист эстрады, цирка и кино, иллюзионист  Амаяк Акопян (Фото: кадр из фильма «Горыныч и Виктория», 2005) Знаменитый иллюзионист, киноактер, артист эстрады, мим, телеведущий – Амаяк Акопян – главный популяризатор иллюзионного жанра в России. Для его творчества в области иллюзии характерна блестящая актерская игра, пластика, шутливое речевое сопровождение. Амаяк Арутюнович Акопян родился 1 декабря 1956 года в Москве, в семье знаменитого циркового иллюзиониста, фокусника-манипулятора Арутюна Акопяна. Это определило выбор профессии и Амаяка. В детстве он увлекался живописью и учился у художника В.А. Серова, все свободное время проводя у него в мастерской. А в шестом классе даже поступил в Суриковскую художественную школу, но не закончил ее – смерть его учителя, Серова, стала тяжелым ударом для Акопяна, и он на долгие годы забросил краски и кисти. Затем Амаяк учился в эстрадно-цирковом училище, но опять не до конца – упав, он получил травму позвоночника, и ему пришлось отказаться от карьеры акробата. После школы Акопян поступил в ГИТИС (на эстрадную режиссуру), где он вновь начал рисовать – как художник оформлял все свои спектакли, создавал костюмы и помогал однокурсникам. На эстраду Акопян пришел в 1980-м году и довольно быстро добился признания, став знаменитым иллюзионистом и продолжив дело своего отца. В 1983 году он создал свой уникальный номер «Танцующий иллюзионист», с которым начал сниматься на телевидении. Со своими оригинальными номерами Амаяк объездил всю страну и полмира, с гастролями он побывал в более чем 60 странах. Помимо работы на эстраде и в цирке, знаменитый иллюзионист также пробовал свои силы и в качестве телеведущего – на телевидении он вел передачи «Утренняя почта», «Магик-шоу», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», где также демонстрировал свои фокусы. Известен Акопян и как киноактер. Его дебютом стала роль в картине «Большой аттракцион» (1974), а всего он сыграл в более трех десятках фильмах. Сначала в основном это были роли фокусников, а затем появились и характерные роли, но в основном все отрицательные. Среди наиболее известных картин с участием Амаяка – это: «Приключения Электроника» (1979), «Великий самоед» (1984), «Возвращение Будулая» (1985), «Воры в законе» (1988), «Взбесившийся автобус» (1990), «Мастер и Маргарита» (1994), «Медики» (сериал, 2002), «Горыныч и Виктория» (2005), «Счастливы вместе» (2008) и другие. Известный иллюзионист, обладатель специального телевизионного приза «Дон Кихот и Санчо Панса» и специального приза «Карнавал на Мальте», лауреат семи международных премий – Акопян является обладателем международного приза за хореографию и пластику. Сегодня Амаяк Акопян не выступает на сцене и не снимается в кино, но пишет книги. К тому же Акопян заядлый коллекционер – он собирает пиджаки, анекдоты и карты. В его коллекции более 300 пиджаков и жилетов, около 1000 колод карт и море анекдотов. Живёт знаменитый иллюзионист в Москве. Амаяк Акопян: Да не слипнутся стенки ваших кошельков! Акопян Амаяк Арутюнович Амаяк Акопян отметит 67-летие Отредактировано: osankin - 01 дек 2023 в 09:37

|

|

Звезда советского спорта

01 дек 2023 в 14:37

osankin

|

|---|

|

Всеволод Бобров советский футболист и хоккеист, тренер, олимпийский чемпион

1 декабря 1922 года (101 год назад) — 1 июля 1979 года (44 года назад)  Всеволод Бобров на Олимпийских играх 1956 (Фото: Library and Archives Canada, www.collectionscanada.gc.ca) Всеволод Михайлович Бобров родился 1 декабря 1922 года в Моршанске Тамбовской губернии. В 1925 году их семья переехала в Сестрорецк, близ Ленинграда. С юных лет Всеволод играл зимой в хоккей, а летом в футбол. В 1938 году его пригласили выступать за команду «Динамо». После окончания школы Всеволод работал на заводе, который в начале Великой Отечественной войны был эвакуирован в Омск, где в 1942 году Бобров начал выступать за футбольную сборную города. В 1945 году на стадионе «Сталинец» в Черкизове он дебютировал в чемпионате СССР в составе футбольной команды, забив два мяча в ворота московского «Локомотива», и вскоре был включён в состав московской команды «Динамо», совершившей триумфальное турне по Великобритании. 23-летний Бобров блестяще исполнил роль «блуждающего форварда» в матчах против таких сильных футбольных клубов, как «Челси» и «Арсенал» (Лондон), «Кардифф Сити» (Уэльс), забив 6 голов из 19. Известный спортивный комментатор В.Синявский назвал его в одном из репортажей – «Бобров – золотая нога». В период 1947-1953 годов Бобров совмещал свои выступления в футболе с хоккеем. На его счету немало решающих голов. В чемпионатах СССР по футболу он забил 97 голов в 116 матчах. Всеволод Михайлович был единственным в истории спорта участником Олимпийских игр капитаном футбольной и хоккейной команд. Но многочисленные травмы заставили Боброва сделать окончательный выбор в пользу хоккея с шайбой, и в 1953 году он полностью перешел на ледовое поле, где совершил еще больше побед. Его отличала яркая, нестандартная игра, виртуозная техника обводки, высочайшая скорость, неудержимый напор и точный удар. Тройка нападающих команды Военно-Воздушных Сил В.Бобров – В.Шувалов – Е.Бабич была сильнейшей в те годы в отечественном хоккее с шайбой. В 1954 году состоялся сенсационный дебют сборной СССР на чемпионате мира по хоккею, где она заняла первое место, а Бобров был признан лучшим нападающим мира. Уже через два года Олимпийская сборная команда СССР по хоккею, тренером которой был Всеволод Михайлович, выиграла золотые медали. Причем в нескольких сезонах он был одновременно играющим тренером. В 1953 году он стал главным тренером московского клуба ВВС. Но наибольших успехов в тренерской работе он достиг в 1960-70-х годах – в хоккейной команде «Спартак» (Москва), ставшей чемпионом СССР в 1967 году, и сборной команде СССР по хоккею, которая стала под его руководством дважды чемпионом мира и впервые сыграла серию матчей против канадских профессионалов. Восхищаясь тренерским искусством Боброва, канадцы наградили его специальной золотой медалью. Многократный чемпион СССР по футболу и хоккею, чемпион мира, Европы, Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта и Заслуженный тренер СССР – Всеволод Бобров был одним из самых гениальных советских спортсменов. Он всегда был лидером команды, её ведущим бомбардиром (всего забил более 300 голов), кумиром советских болельщиков. Умер выдающийся советский футболист и хоккеист Всеволод Михайлович Бобров 1 июля 1979 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.  Всеволод Бобров, - великий спортсмен и тренер Отредактировано: osankin - 01 дек 2023 в 14:49

|

|

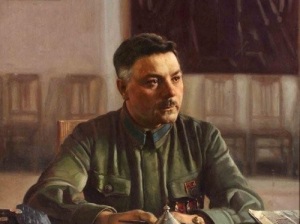

2 декабря 1969 года 54 года назад умер Климент Ефремович Ворошилов

03 дек 2023 в 00:54

osankin

|

|---|

Климент Ефремович Ворошилов - советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза 4 февраля 1881года (142 года назад) — 2 декабря 1969 года (54 года назад) Климент Ефремович Ворошилов родился (23 января) 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Екатеринославской губернии, в семье рабочего. С 15 лет работал на заводах, в 1904 году вступил в Луганский большевистский комитет, где проявил себя как активный революционер. Он руководил стачками рабочих, участвовал в создании боевых дружин, вел подпольную партийную работу, неоднократно подвергался арестам. После Февральской революции 1917 года Ворошилов вступил в Петроградский совет, а через год он уже председатель Чрезвычайной комиссии по охране Петрограда. В Гражданскую войну Климент занимался формированием частей Красной Армии, командовал рядом армий, а также участвовал в обороне Царицына, где познакомился и близко работал с Иосифом Сталиным. За время боевых действий Ворошилов не проявил никаких военных талантов, но всегда отличался «чистотой» партийных взглядов. С 1919 года он был назначен наркомом внутренних дел Украины, где организовал карательные операции по ликвидации украинских национальных отрядов. Вместе с Семеном Буденным был одним из создателей 1-й Конной армии. Получил 3 ордена Красного Знамени и почетное революционное оружие. В 1920-х годах Ворошилов продолжил активную военную карьеру – участвовал в подавлении Кронштадтского антисоветского восстания, командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, где руководил уничтожением повстанцев. После смерти Михаила Фрунзе Климент, как сторонник Сталина, был назначен председателем Реввоенсовета СССР. Ворошилов стал самым прославляемым полководцем Гражданской войны. В честь него слагали песни, называли колхозы, заводы, корабли... Советская пропаганда раздувала его военные заслуги. Лучшие стрелки получали почетные значки «Ворошиловский стрелок». Тяжелый советский танк «KB» был назван в его честь. Репрессии второй половины 1930-х годов с особой жестокостью обрушились на военные кадры страны. Известно, что Ворошилов давал санкции на аресты и расстрелы военнослужащих и подписывал большую часть проскрипционных списков вместе со Сталиным. В результате был уничтожен практически весь высший и средний командный состав армии. В 1935 году Ворошилов занял пост наркома обороны СССР с присвоением звания Маршала Советского Союза. Но за серьезные просчеты в подготовке к советско-финской войне он был смещен с этого поста. Во время Великой Отечественной войны Ворошилов также показал свою неспособность к командованию. Личная храбрость маршала, проявившаяся во время боевых действий, не могла компенсировать его некомпетентность стратега. Ротация кадров в советском руководстве после смерти Сталина привела к назначению Ворошилова Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Но после прихода к власти Никиты Хрущева Ворошилова в 1960 году с почетом освободили от обязанностей «по состоянию здоровья», наградив звездой Героя Социалистического Труда. С падением Хрущева уже Леонид Брежнев вернул Ворошилова в политику в качестве «живой легенды» советской истории. Вновь избранный членом ЦК, Ворошилов был во второй раз удостоен звания Герой Советского Союза незадолго до смерти. Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов умер 2 декабря 1969 года в Москве и был похоронен на Красной площади.

|

|

3 декабря 1966 г. 57 лет назад у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата

03 дек 2023 в 02:00

osankin

|

|---|

|

3 декабря 1966 г. 57 лет назад у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата

Могила Неизвестного солдата в Москве 3 декабря 1966 года, в дни празднования 25-летия разгрома гитлеровских войск под Москвой, в Александровском саду был торжественно погребен прах Неизвестного солдата, перенесенный с места кровопролитных боев — 41-го километра Ленинградского шоссе. 8 мая 1967 года в Москве был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». На могиле был зажжен Вечный огонь славы. На гранитной плите надгробия начертано: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Слева от него на стене из малинового кварцита – надпись: «Павшим за Родину. 1941-1945». На надгробной плите могилы-памятника помещена бронзовая композиция: на боевом знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь. Справа на невысоком гранитном постаменте вдоль Кремлевской стены поставлены в ряд блоки, под которыми в урнах хранится земля городов-героев: Ленинграда, Киева, Минска, Волгограда, Севастополя, Одессы, Керчи, Новороссийска, Мурманска, Брестской крепости, Тулы и Смоленска. На каждом блоке написано название города и выгравировано чеканное изображение медали «Золотая Звезда». В составе мемориального комплекса по правую сторону от блока «Смоленск» стоит прямоугольная стела из красного гранита, содержащая наименования всех городов воинской славы России. С 12 декабря 1997 года у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата стоит постоянный пост почетного караула из состава Президентского полка. Монументу присвоен статус объекта культурного наследия России, а также Общенационального мемориала воинской славы. В дни праздников к «Могиле Неизвестного солдата» возлагают венки. Её также посещают прибывающие в Москву многочисленные делегации, главы иностранных государств и правительств.

|

|

|

Календарь |

|---|

Топ за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Читаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Обсуждаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|