Эвакуация на Восток. Всё о великом подвиге и великом чуде спасения.....Дискуссии

40.1 K

58

79

|

|---|

Обсуждают сейчас (0) |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

|

"ЭТО оказалась для нас полной неожиданностью"

15 мар 2025 в 18:07

AndreyK-AV

|

|---|

|

"ЭТО оказалась для нас полной неожиданностью" — приватная беседа Гитлера и Маннергейма

ЦитатаДо наших дней сохранилась уникальная аудиозапись - приватная беседа между финским маршалом Маннергеймом и фюрером Третьего рейха, длительностью всего 11 минут. Эта единственная дошедшая до нас запись неформального разговора Адольфа Гитлера позволяет увидеть совершенно другую сторону его личности. ЦитатаАнализируя причины неудачи в войне против СССР, Гитлер признавал серьезные просчеты в оценке военного потенциала большевиков. Особенно его поразила невероятная способность советской промышленности производить колоссальные объемы военной техники.

|

|

Стерлитамак заряжал легендарные “Катюши”

11 мар 2025 в 10:14

AndreyK-AV

|

|---|

ЦитатаВо время Великой Отечественной войны большое значение имели своевременные поставки на фронт самолетов, танков, топлива и боеприпасов. Заводы Башкирии в 1941-1945 годах выпускали для Рабоче-крестьянской Красной армии авиационные моторы для истребителей и бомбардировщиков, боевые заряды для легендарных ракетных миномётов БМ-13У “Катюша”, противотанковые кумулятивные авиабомбы, топливо, горюче-смазочные материалы, средства дальней связи, броневую сталь, бронепоезда, кабельную продукцию, комплектующие изделия для сборки самолетов, воздушные аэростаты заграждения, нитроглицериновый порох, корпуса для различных снарядов, средства спасания моряков на воде, приборы для военных кораблей, электрооборудование для танков и самолетов, тросы, канаты, поставляла на танковые заводы специальные сверлильные станки, стальные пружины и многое, многое другое. Таким образом, наша республика уже в начале войны превратилась в один из важнейших военно-промышленных и научных регионов Советского Союза.

|

|

ПОРОХОВАЯ СТОЛИЦА: ЗАВОД № 98 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

08 мар 2025 в 09:59

AndreyK-AV

|

|---|

|

Кто ковал победу

ПОРОХОВАЯ СТОЛИЦА: ЗАВОД № 98 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Цитата

|

|

Глицериновые пороха или вклад промышленности Стерлитамака в Победу на примере завода «Авангард»

15 фев 2025 в 21:02

AndreyK-AV

|

|---|

|

Вклад промышленности Стерлитамака в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (на примере завода «Авангард»)

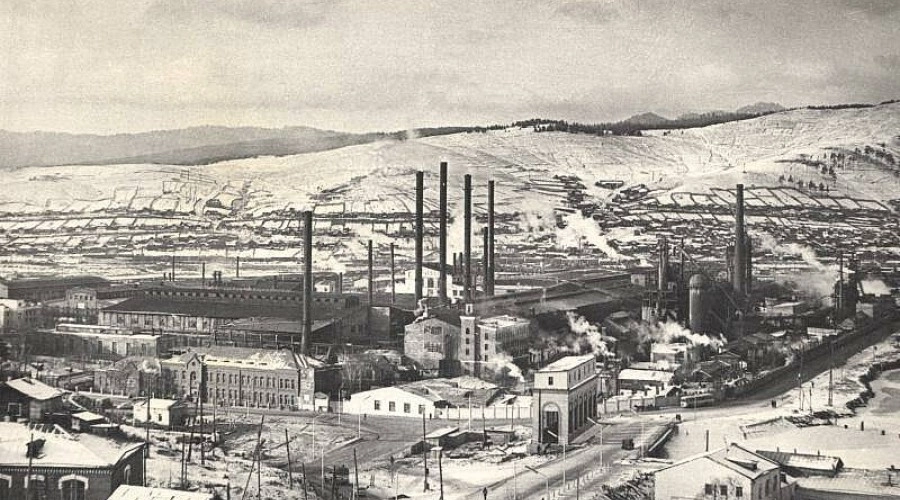

ЦитатаВеликая Отечественная война и Южный Урал. Эти два понятия связаны между собой столь же неразрывно, как понятия Великая Отечественная война и Московская битва. Великая Отечественная война и Сталинградская эпопея. Великая Отечественная война и Курская битва. В годы войны Южный Урал сыграл роль основного арсенала советских вооруженных сил. Предпосылки для этого были заложены еще в период довоенного мирного индустриального строительства.

|

|

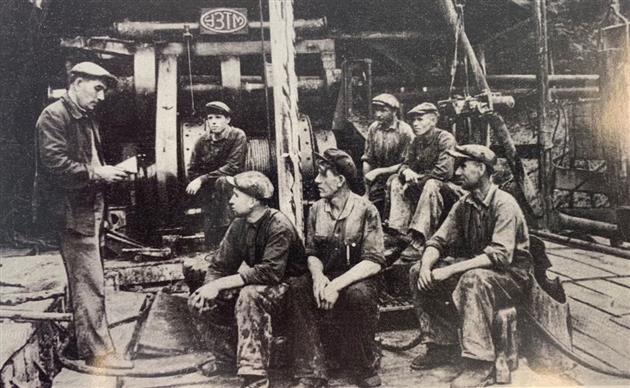

«Второй Баку»: как открывали башкирскую нефть

21 янв 2025 в 20:15

AndreyK-AV

|

|---|

Цитата Рабочий поселок Ишимбаево преобразован в город областного подчинения. Здесь начали работать горком ВКП (б) и исполком городского Совета.

|

|

за что Ишимбай получил высокое звание

18 янв 2025 в 23:31

AndreyK-AV

|

|---|

|

Тонны нефти во время войны: за что Ишимбай получил высокое звание

ЦитатаИсторическая справедливость восторжествовала. Президент России Владимир Путин присвоил Ишимбаю почетное звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны местные жители внесли значительный вклад в победу. А нефтяники добыли более 4,5 млн тонн нефти. Каждый четвертый танк на фронте был заправлен башкирским топливом. На нем же летали и воздушные асы на своих истребителях. Сейчас нефтяная промышленность, продолжая традиции своих ветеранов, поддерживает участников СВО и вносит вклад в развитие города и Ишимбайского района. Ишимбай в годы Великой Отечественной войны

|

|

Куйбышевский шарикоподшипниковый завод...

30 ноя 2024 в 18:59

AndreyK-AV

|

|---|

|

Павшие гиганты СССР. Куйбышевский шарикоподшипниковый завод

Цитата

|

|

Ирбит фронту

28 ноя 2024 в 14:07

AndreyK-AV

|

|---|

|

... легенда отечественного мотостроения

ЦитатаОт Калининграда до Камчатки не найдется человека, который не слышал про мотоцикл «Урал». От столицы и до глухой деревеньки – везде встречаются эти тяжелые мотоциклы.

|

|

Алтайский тракторный завод

26 ноя 2024 в 20:28

AndreyK-AV

|

|---|

|

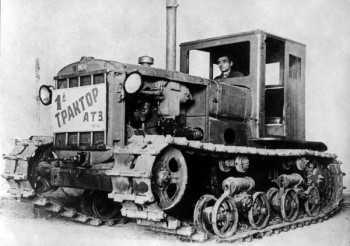

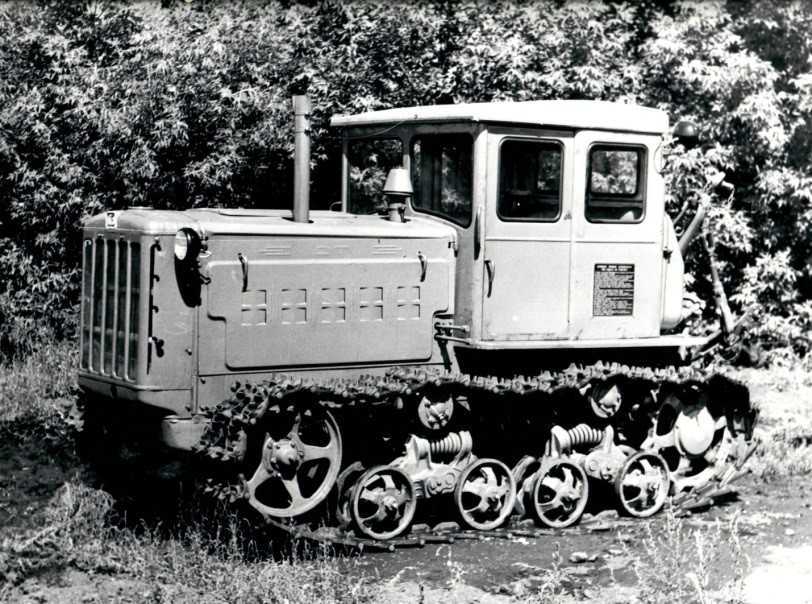

Алтайский тракторный завод

Цитата12 ноября 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение «Об организации производства тракторов в городе Рубцовске на базе эвакуированного оборудования Харьковского тракторного завода». 1 марта 1942 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О строительстве Алтайского тракторного завода в городе Рубцовске». 9 марта 1942 года в Рубцовск прибыли энергетики эвакуированного Харьковского тракторного завода. Они стали готовить помещения под цеха на территории, огороженной деревянным забором в кирпичных амбарах-зернохранилищах.   ЦитатаРуководство Рубцовска решало проблемы снабжения будущего завода электроэнергией, подъёмно-транспортными средствами, квалифицированными кадрами, жильём, водой. Для контроля этих вопросов было организовано Окружное бюро под руководством В. Д. Мальчутенко, бывшего секретаря Орджоникидзевского райкома партии Харькова. В январе 1942 года директором тракторного завода назначили П. П. Парфёнова.Первым строился ремонтно-механический цех. 9 апреля 1942 года началось возведение ТЭЦ под руководством Б. И. Флеккеля. Строительству АТЗ помогали всей страной.  Цитата ЦитатаДля работ на заводе были мобилизованы 1 457 молодых людей из Рубцовского района. Рабочих размещали в клубе сельскохозяйственного техникума. В помещении Михайло-Архангельского храма находилось общежитие тракторного завода. Эвакуированные строили землянки на окраине города. В течение 1942 года на АТЗ было принято 4 498 рабочих.   ЦитатаИз-за невысокого уровня квалификации кадров поначалу имелись большие трудности по своевременной наладке и пуску оборудования. Облегчили положение прибывшие на АТЗ согласно приказу Наркомата среднего машиностроения 140 квалифицированных рабочих с предприятий отрасли из Сталинграда, Самарканда. В 1942 году для подготовки кадров был открыт тракторный техникум. Возводились корпуса сталелитейного и кузнечного цехов. 7 июля 1942 года в чугунолитейном отделении была задута первая вагранка. Литейщик Ф. К. Зайко отлил металлическую доску «Своевременным пуском завода приблизим разгром немецко-фашистских захватчиков». Эта мемориальная доска была прикреплена на здании заводоуправления. ЦитатаПервый трактор выпущен 24 августа 1942 года, в канун 25-й годовщины Октябрьской революции: слесарь-сборщик первого алтайского трактора АСХТЗ-НАТИ Павел Киневич проехал на нём по улицам Рубцовска. С 1942 года начала регулярно выходить газета АТЗ «Боевой темп», которая призывала «ответить фашистам на производстве». В северо-восточной части города для рабочих АТЗ в 1942 году было построено 17 саманных домов. Летом 1942 года в здании ремонтно-механического цеха была оборудована медицинская комната. В октябре 1942 года сдана в эксплуатацию больница АТЗ с кабинетами для врачей и терапевтическое отделение на 25 коек. ЦитатаВ марте 1943 года рабочие АТЗ впервые успешно выполнили государственное задание по выпуску тракторов и запасных частей. В декабре 1943 года на заводе была выпущена тысячная машина. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования в июне 1944 года коллективу АТЗ было присуждено Красное знамя ЦК ВКП(б). 18 марта 1945 года было опубликовано Постановление «Об окончании строительства АТЗ».  ЦитатаПредприятие активно участвовало в механизации сельского хозяйства. Военные годы требовали усиленного производства продовольствия. Использовали тракторы и на фронте для транспортировки военного оборудования и материалов. Такие машины были необходимы для поддержки военных операций, перевозки снабжения и строительства оборонительных сооружений. Во время войны АТЗ также занимался ремонтом и восстановлением повреждённой военной техники. Алтайский тракторный Цитата Павшие гиганты СССР. Алтайский тракторный завод ЦитатаПервый гусеничный трактор АСХТЗ-НАТИ был выпущен в трудный для Родины час – 24 августа 1942 года, когда сталинградцы героически защищали первенец советского тракторостроения на Волге.

|

|

Сталин просто попросил увеличить выпуск пушек, а увеличили в разы....

25 ноя 2024 в 20:38

AndreyK-AV

|

|---|

|

Это не просто детектив и нарушение всех мыслимых и немыслимых правил, это наша история...

Завод и инициативном порядке создал пушку ЗИС-30 на шасси Комсомолец и новую качественно новую пушку ЗИС-3, однако маршал Кулик не понял идеи, и боясь спада производства, казалось бы неизбежного при переходе на новые изделия, потребовал выпускать то что есть, ибо шло лето 1941. 10 августа 1941 года главному конструктору П. Грабину позвонил И.В. Сталин ЦитатаКакой вопрос будет передо мной поставлен, я не знал. Но долго гадать не мог. Взял трубку. Набрал номер. И вот послышался спокойный голос Сталина: и завод выполнил обещание Грабина, увеличив производство в 5 раз к зиме 1941, ЦитатаВнедрив рациональную технологию, наш завод впервые в истории изготовления артиллерийских систем поставил их на поточное производство и конвейерную сборку. но на этом не остановились, ибо понимая что Гитлеровская Германия пользовалась ресурсом всей Европы, увеличили выпуск в 18-20 раз из воспоминаний Грабина, о звонке Сталина ЦитатаИз головы не выходил телефонный разговор со Сталиным. Никак не предполагал я, что у немцев вооружения настолько больше нашего. и вот зимой 1941 выполнено обещание, но !!! ГКО так и не ведает что вместо Ф-22 УСВ завод выпускает ЗИС-3, и вот ЦитатаА 4 января меня вызвали на заседание ГКО. Вот и представился долгожданный случай, когда можно будет доложить И. В. Сталину о пушке ЗИС-3, а возможно, и показать ее, подумал я. Нужно разрешение наркома Д. Ф. Устинова. Дмитрий Федорович незадолго до того был на заводе и ознакомился с состоянием производства. Он видел, что завод не только выполнит обещанное на декабрь пятикратное увеличение выпуска пушек, но и перевыполнит. К тому же в сборочном цехе он наблюдал за сборкой ЗИС-3. Завод попросил наркома разрешить доставить пушки в Москву, и он незамедлительно разрешил. Ворошилов на заседании ГКО не присутствовал. Заседание Государственного Комитета Обороны сразу превратилось в резкий диалог между Сталиным и мною. Вся наша работа подверглась очень острой и несправедливой критике, а меня Сталин обвинил в том, что я оставлю страну без пушек. Я отстаивал позиции нашего коллектива до последнего. но это невыполнима, т.е. выполнить приказ Сталина уже невозможно, не выполнить тем более ЦитатаРано утром 5 января, совсем еще затемно, ко мне подошел офицер и предложил подняться наверх, к телефону. Я не пошел: если хотят арестовать, пусть арестовывают здесь. Тяжелая апатия охватила меня, мне уже было все равно. А в том, что меня ждет, я почти не сомневался: мой спор со Сталиным носил — если не вникать в его суть — характер вызова, а квалифицировать это как саботаж или вредительство — за этим дело не станет. из воспоминаний П. Грабина ЦитатаЯ любил и посейчас люблю тот коллектив. ..... Отредактировано: AndreyK-AV - 25 ноя 2024 в 21:01

|

|

Второе Баку и его роль в Победе

18 ноя 2024 в 20:14

AndreyK-AV

|

|---|

ЦитатаНефть по мобилизации Цитата"Этот день мы приближали, как могли"

|

|

Крепя оборону трудом

23 сен 2024 в 19:50

AndreyK-AV

|

|---|

|

Крепя оборону трудом

ЦитатаКнига: 260 лет на благо Отечества - Глава 12. Крепя оборону трудом

|

|

На трудовом фронте развернулась борьба за увеличение выпуска танков

26 ноя 2023 в 13:39

AndreyK-AV

|

|---|

|

На трудовом фронте развернулась борьба за увеличение выпуска танков

Цитата РОДОВЫЕ ПРИЗНАКИ ПОМОГЛИ НАУКА И ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬШЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ХУЖЕ КАЧЕСТВО Скрытый текст

|

|

СВАРКА МЕТАЛЛОВ В СССР В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)

23 ноя 2023 в 23:25

AndreyK-AV

|

|---|

|

СВАРКА МЕТАЛЛОВ В СССР В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)

ЦитатаСварка металлов в СССР в период великой отечественной войны (1941-1945 гг.) ЦитатаПрименение автоматической сварки под флюсом сыграло важную роль в обеспечении советских войск достаточным количеством первоклассных боевых машин — прославленных танков Т-34, самоходных артиллерийских установок и боеприпасов. Во второй половине 1942 г. советская промышленность уже выпускала танков больше, чем промышленность Германии. В мае 1942 г. Советское правительство наградило Е. О. Патона орденом Красной Звезды за внедрение скоростной автоматической сварки на танковых заводах страны. Это была высокая оценка работы не только Е. О. Патона, но и всего коллектива института, которым он руководил. Сотрудники института — А. М. Сидоренко, П. И. Севбо, В. И. Дятлов, А. И. Коренной, А. М. Макара, Б. Е. Патон, С. А. Островская и М. Н. Сидоренко, отличившиеся при внедрении автоматической сварки под флюсом в бронекорпусном производстве, были премированы. ЦитатаЧтобы обобщить опыт применения автоматической сварки под флюсом в промышленности СССР, по инициативе Института электросварки в январе Отредактировано: AndreyK-AV - 23 ноя 2023 в 23:27

|

|

Многостаночники и многостаночницы....

22 апр 2021 в 09:19

AndreyK-AV

|

|---|

|

Новое в стахановском движении

Многостаночное обслуживание и совмещение профессий являются делом огромной важности. Они восполняют недостаток рабочей силы, ощущаемый в ряде отраслей промышленности, и тем самым отвечают насущным интересам социалистического хозяйства. В то же время новые формы стахановского труда обеспечивают дальнейшее повышение производительности труда.

|

|

Як-7Б с мотором М-105ПФ основной истребитель советских ВВС второй половины 1942 г. - второй половины 1943 г.

15 апр 2021 в 23:26

AndreyK-AV

|

|---|

|

Листая яндексдзен

Як-7Б с мотором М-105ПФ основной истребитель советских ВВС второй половины 1942 г. - второй половины 1943 г. Скрытый текст

|

|

Книжка в тему

14 мар 2021 в 13:51

Пещерный

|

|---|

|

Попалась тут книга по теме - может кому будет интересно :

Оборонная промышленность Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Монография посвящена вопросам оборонной промышленности Восточной Сибири военного периода, региональным особенностям развития военно-промышленного производства в целом и по отдельным предприятиям. Адресована специалистам-историкам, преподавателям, аспирантам, студентам, всем интересующимся проблемами истории России. https://flibusta.app…9?bQVC5W6k

|

|

Нижний Тагил. 1944 г. В годы Великой Отечественной войны. (кинохроника)

05 мар 2021 в 09:51

AndreyK-AV

|

|---|

|

Нижний Тагил. 1944 г. В годы Великой Отечественной войны.

Фильм рассказывает о том, как работал город-арсенал Нижний Тагил в годы второй мировой войны. Фильм снят на Свердловской киностудии в 1944 году.

|

|

УРАЛ КУЁТ ПОБЕДУ (документальный фильм 1943)

04 мар 2021 в 14:01

AndreyK-AV

|

|---|

|

Фильм рассказывает об истории промышленности Урала и о вкладе промышленных предприятий Урала в дело борьбы с гитлеровской Германией.

|

|

Ульяновск - город трудовой доблести

06 фев 2021 в 21:32

AndreyK-AV

|

|---|

|

|

|

Подписка на ветку |

|---|

|

В избранном у

2

пользователей |

Календарь |

|---|

Топ за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Читаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Обсуждаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Сейчас на странице:

1,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 1

.jpg)

.jpg)