Украина и украинско-российские отношения

207,583,354

349,725

|

|

Dobryаk ( Профессионал ) |

| 28 янв 2019 в 05:46 |

Не только рвутся, но и гнутся

новая дискуссия Статья 826

Это часть 2 длинного текста

Напомню читателям, что автор в свое время сделал системы внутриреакторного контроля, которые стоят на украинских АЭС (кроме пары блоков), и уже давно переехал и работает в Обнинске. Оговорка про стиль изложения не случайна — он с заметным креном в научпоповский, а обычные статьи на Атоминфо более технические и рассчитаны на тех, кто в теме.

http://www.atominfo.ru/newsy/z0036.htm

И кассеты у них кривые…

Часть 2: начало https://glav.su/foru…age5173043

Почему искривление топлива влияет на энерговыделение?

Дело в том, что реакторы типа PWR имеют не самое оптимальное водо-урановое соотношение, попросту замедлителя там маловато и большинство реакций деления урана происходит на нейтронах с промежуточной энергией.

Уран-235 с куда большей вероятностью делится т.н. "тепловыми" нейтронами, чья скорость близка к скорости молекул теплоносителя. Причём важны не линейные размеры ("длина" на которой происходит замедление нейтрона до определённой скорости), а площадь.

Если упростить картину замедления нейтронов до ситуации с упругими соударениями шариков, то лучше всего замедляться они будут на "шариках" такой же массы - ядрах водорода (протонах), но большинство соударений не являются "центральными", поэтому до точки, в которой энергия нейтрона станет приемлемой, он будет "блуждать".

Поэтому, когда возле топлива образуется меньше воды, это не так заметно по сравнению с обратной ситуацией, когда рядом воды больше.

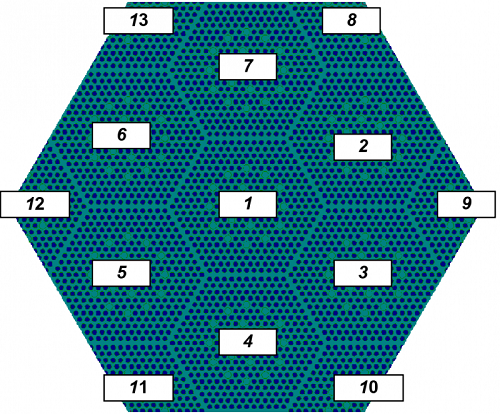

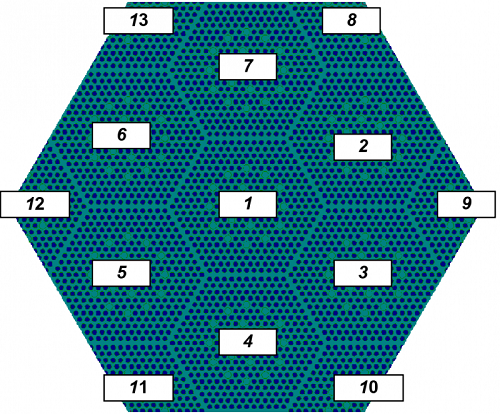

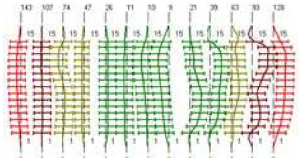

Штатное расположение топлива в активной зоне выглядит примерно так (взято отсюда):

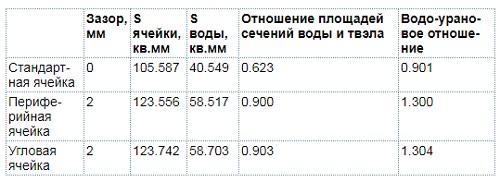

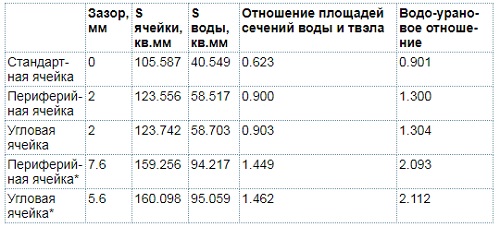

Стандартный зазор между кассетами составляет 2 мм. Но даже этот зазор во многих случаях вынуждает снижать содержание урана-235 в периферийных и, особенно, угловых твэлах (т.н. профилирование топлива), причём делаем это и мы, и американцы (см., например, здесь).

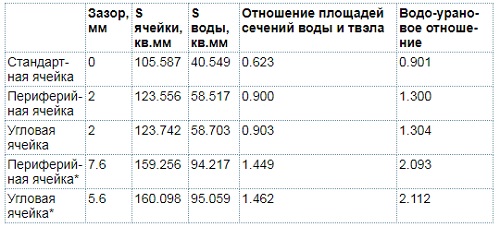

Продемонстрируем это простой табличкой, для повторения расчёта вам понадобятся данные, приведённые в Таблице 9 на стр.44 в этом документе:

Из последнего столбца видно, что фактор увеличения доли воды в межкассетном зазоре вынуждает конструкторов профилировать периферийный ряд твэлов.

Искривление топлива в активной зоне может привести к появлению водяных зазоров, заметно превышающих исходные 2 мм, и, значит, энерговыделение в твэлах вблизи такого зазора будет выше ожидаемого по результатам проектного расчёта.

Как тогда учесть влияние искривления топлива на энерговыделение?

Данному явлению посвящены несколько работ, как российских расчётчиков (например, работа, из которой я уже приводил рисунки, она хорошо иллюстрирует российский подход, использованный в "Методике определения эксплуатационных ограничений на распределение мощности в активных зонах ВВЭР-1000..." ОКБ "Гидропресс" 320-Пр-355), так и наших "заклятых друзей" (статья ЦПАЗ). Ради разбора последней я и затевал столь длинное предисловие.

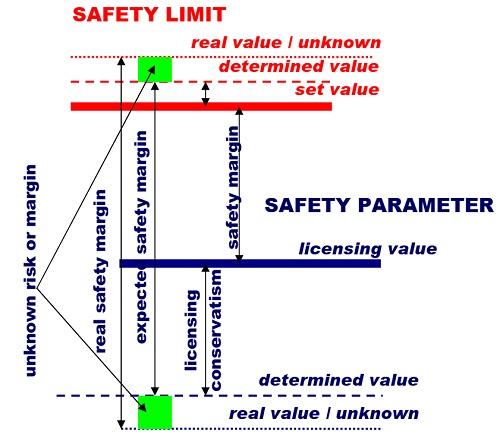

Поскольку задать конкретное распределение зазоров при расчёте активной зоны невозможно, поступают консервативно, выстраивая цепочку:

1) распределение зазоров =>

2) зазор для оценки безопасности (как правило, речь идёт о 95% вероятности) =>

3) влияние зазора на энерговыделение =>

4) коэффициент запаса.

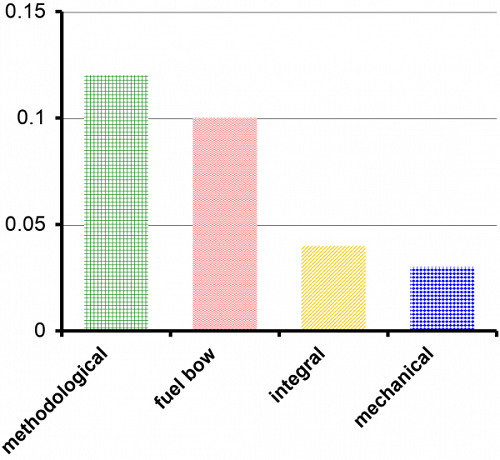

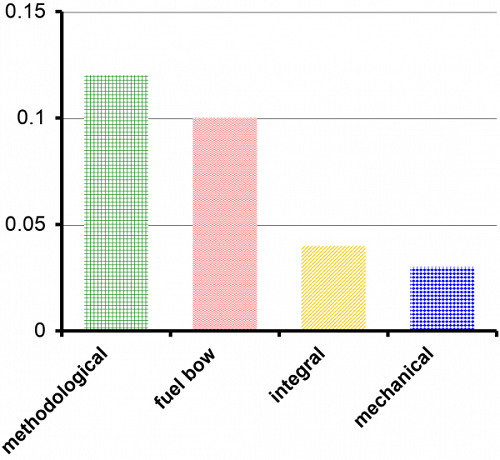

По составляющим коэффициента запаса можно посмотреть вот этот источник, откуда я приведу только одну картинку, из которой видно, что влияние межкассетных зазоров на коэффициент запаса одно из самых заметных.

Если подходы одинаковы, то где тогда "накосячил" ЦПАЗ?

Давайте сразу оговоримся, что ЦПАЗ проделал огромную по объёму работу, а "косяки" (как я предполагаю) не являются следствием некомпетентности, назовём их "гибкостью" в части удовлетворения требований Заказчика, поскольку из самой публикации (даже просто из факта, что расчёты проводились на 107% мощности) следует, что целью работы является повышение мощности украинских ВВЭР-1000.

Итак.

Косяк 1. Использование данных измерений выгруженных из активной зоны сборок для предсказания межкассетных зазоров.

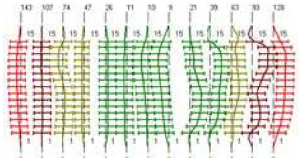

Если внимательно посмотреть на результаты измерений кривизны ТВС на блоке №1 Балаковской АЭС на конец кампании и начало следующей кампании (например, на рис.9 здесь скачкообразное падение кривизны ТВС связано именно с фактом перегрузки топлива), то можно сделать однозначный вывод о существенном падении кривизны сборки просто по факту завершения ППР...

Т.е. имеем либо то, что конструкция ТВС-WR имеет "память формы" и кривизну сборки не меняет ни собственный вес, действующий при извлечении ТВС из активной зоны, ни даже при перемещении ТВС через стеллажи уплотнённого хранения топлива (шестигранную стальную трубу с размером под ключ, отличающимся на несколько миллиметров от аналогичного размера кассеты), либо коллеги сознательно упрощают для себя ситуацию, используя меньшие, чем реальные, прогибы кассет в качестве опорных...

Вопрос 1. Что интересно, у украинских коллег при схожем классе инженерных кодов (ANC-H - близкий аналог БИПРа, Phoenix-H - более точный вариант (поскольку точнее учитывает спектральные особенности) российского ПЕРМАКа) эти погрешности, особенно методологическая (см. Таблицу 1) почти на порядок меньше приведённых российских... Не занижена ли оценка?

Вопрос 2. Насколько обосновано значение точности измерения тепловой мощности активной зоны (0,01) в таблице 1? И в ГОСТе на СВРК (систему внутриреакторного контроля), и по тексту выше фигурирует величина в 2% (с доверительной вероятностью 0,95). Насколько я знаю, самостоятельным расчётом тепловой мощности СВРК BEACON не занимается. Украинские коллеги заметно продвинулись в этом элементе по сравнению с предыдущими годами?

Косяк 2. Очевидно, что достаточно близкий вариант оценки можно получить и проектным кодом, задавая вместо штатных межкассетных зазоров их повышенные аналоги.

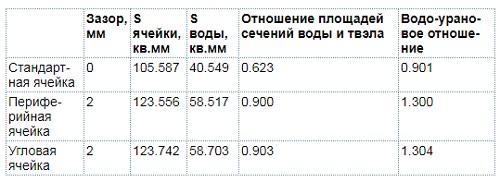

Коллеги утверждают, что моделирование случайного распределения зазоров с граничными условиями на активную зону дало им значения (с доверительной вероятностью 0,95) межкассетного зазора в 7,6 мм и "углового" зазора (я так понимаю, рассчитанного как полусумма примыкающих к угловому твэлу зазоров) 5,6 мм.

Такого рода статистическую оценку я могу допустить. А вот дальше возникают вопросы. Давайте попробуем, пользуясь теми же данными при новых значениях зазоров, посчитать водо-урановые соотношения, продолжив нашу табличку.

Получается, что при приведённых значениях зазоров скачки энерговыделения в угловом и периферийном твэлах, как минимум, сопоставимы из-за одинаковости роста водо-уранового соотношения, что прямо противоречит величинам, приведённым в таблице 2 статьи ЦПАЗ.

Косяк 3. Утверждение "В программное обеспечение BEACON введены параметры, учитывающие влияние производственных факторов, наличие ДР и эффекта уплотнения топливных таблеток, которые автоматически применяются при восстановлении распределения мощности в а.з. с использованием измеренных токов ДПЗ" представляется, как минимум, спорным, поскольку требует не только индивидуальных размножающих свойств для каждой кассеты, но их же для каждого твэла.

Это принципиально возможно, но не для инженерных кодов, положенных в основу моделей BEACON-а.

То, что они таким образом "скрутили" инженерный коэффициент запаса для контроля активной зоны при помощи своего кода, вызывает главный вопрос: они предлагают свои запасы взамен проектных (отсылаю к приведённому выше разъяснению о расстановке эксплуатационных пределов на контролируемые параметры)?

На самом деле проверить точность реконструкции поля энерговыделения в объёме активной зоны системой внутриреакторного контроля (любой) достаточно просто.

Нужно отключить из обработки датчик (в нашем случае речь идёт о СВРД (сборке внутриреакторных детекторов), состоящей из семи ДПЗ (датчиков прямого заряда)), дать системе дойти до сходимости итераций и сравнить значение измеренной датчиком величины со значением поля в месте его расположения.

Набранная таким образом статистика по всем датчикам включает в себя всю совокупность погрешностей измерения и модели.

Очень бы не хотелось получить реактор на повышенных параметрах, в котором выбраны все запасы. Все эти вопросы стоит задавать не только коллегам из ЦПАЗа и их заказчику НАЭК "Энергоатом", но и, как минимум, экспертам украинского регулятора, поскольку в их журнале и опубликована данная статья.

Что касается советов и добрых пожеланий украинским и их российским коллегам, то стоит обратить внимание на следующие моменты:

1) Поскольку речь идёт об увеличении водо-уранового отношения, т.е., фактически, о площади поперечного сечения, образуемого межкассетным зазором, стоит перейти от среднего арифметического к среднему геометрическому при определении зазора около углового твэла. Этот подход, пусть незначительно, но уменьшит консерватизм.

2) Стоит также использовать более сложную модель, чем случайный разброс зазоров, например, приведённую здесь. Однако, следует учесть три фактора, которые не всегда снижают консерватизм:

- зазоры будут самосогласованными, это значит, что может организоваться достаточно большая группа зазоров, близких к максимальным, в этом случае двойной зазор вблизи углового твэла станет определяющим,

- расположение зазоров в активной зоне станет совсем не случайным, при этом они вполне могут попасть, например, на свежее топливо в активной зоне, что увеличит величину коэффициента запаса из-за большего отклика таких кассет,

- очень желательно, чтобы модель была валидирована на реальных измерениях, к которым не относятся измерения извлечённых из активной зоны ТВС.

3) Что касается самого учёта межкассетных зазоров в коэффициентах запаса, то их распределение - типичное распределение "с тяжёлыми хвостами", когда значимость влияния на безопасность отброшенных 5% может оказаться выше, чем принятые во внимание 95%.

Напомню читателям, что автор в свое время сделал системы внутриреакторного контроля, которые стоят на украинских АЭС (кроме пары блоков), и уже давно переехал и работает в Обнинске. Оговорка про стиль изложения не случайна — он с заметным креном в научпоповский, а обычные статьи на Атоминфо более технические и рассчитаны на тех, кто в теме.

http://www.atominfo.ru/newsy/z0036.htm

И кассеты у них кривые…

Часть 2: начало https://glav.su/foru…age5173043

Почему искривление топлива влияет на энерговыделение?

Дело в том, что реакторы типа PWR имеют не самое оптимальное водо-урановое соотношение, попросту замедлителя там маловато и большинство реакций деления урана происходит на нейтронах с промежуточной энергией.

Уран-235 с куда большей вероятностью делится т.н. "тепловыми" нейтронами, чья скорость близка к скорости молекул теплоносителя. Причём важны не линейные размеры ("длина" на которой происходит замедление нейтрона до определённой скорости), а площадь.

Если упростить картину замедления нейтронов до ситуации с упругими соударениями шариков, то лучше всего замедляться они будут на "шариках" такой же массы - ядрах водорода (протонах), но большинство соударений не являются "центральными", поэтому до точки, в которой энергия нейтрона станет приемлемой, он будет "блуждать".

Поэтому, когда возле топлива образуется меньше воды, это не так заметно по сравнению с обратной ситуацией, когда рядом воды больше.

Штатное расположение топлива в активной зоне выглядит примерно так (взято отсюда):

Стандартный зазор между кассетами составляет 2 мм. Но даже этот зазор во многих случаях вынуждает снижать содержание урана-235 в периферийных и, особенно, угловых твэлах (т.н. профилирование топлива), причём делаем это и мы, и американцы (см., например, здесь).

Продемонстрируем это простой табличкой, для повторения расчёта вам понадобятся данные, приведённые в Таблице 9 на стр.44 в этом документе:

Из последнего столбца видно, что фактор увеличения доли воды в межкассетном зазоре вынуждает конструкторов профилировать периферийный ряд твэлов.

Искривление топлива в активной зоне может привести к появлению водяных зазоров, заметно превышающих исходные 2 мм, и, значит, энерговыделение в твэлах вблизи такого зазора будет выше ожидаемого по результатам проектного расчёта.

Как тогда учесть влияние искривления топлива на энерговыделение?

Данному явлению посвящены несколько работ, как российских расчётчиков (например, работа, из которой я уже приводил рисунки, она хорошо иллюстрирует российский подход, использованный в "Методике определения эксплуатационных ограничений на распределение мощности в активных зонах ВВЭР-1000..." ОКБ "Гидропресс" 320-Пр-355), так и наших "заклятых друзей" (статья ЦПАЗ). Ради разбора последней я и затевал столь длинное предисловие.

Поскольку задать конкретное распределение зазоров при расчёте активной зоны невозможно, поступают консервативно, выстраивая цепочку:

1) распределение зазоров =>

2) зазор для оценки безопасности (как правило, речь идёт о 95% вероятности) =>

3) влияние зазора на энерговыделение =>

4) коэффициент запаса.

По составляющим коэффициента запаса можно посмотреть вот этот источник, откуда я приведу только одну картинку, из которой видно, что влияние межкассетных зазоров на коэффициент запаса одно из самых заметных.

Если подходы одинаковы, то где тогда "накосячил" ЦПАЗ?

Давайте сразу оговоримся, что ЦПАЗ проделал огромную по объёму работу, а "косяки" (как я предполагаю) не являются следствием некомпетентности, назовём их "гибкостью" в части удовлетворения требований Заказчика, поскольку из самой публикации (даже просто из факта, что расчёты проводились на 107% мощности) следует, что целью работы является повышение мощности украинских ВВЭР-1000.

Итак.

Косяк 1. Использование данных измерений выгруженных из активной зоны сборок для предсказания межкассетных зазоров.

Если внимательно посмотреть на результаты измерений кривизны ТВС на блоке №1 Балаковской АЭС на конец кампании и начало следующей кампании (например, на рис.9 здесь скачкообразное падение кривизны ТВС связано именно с фактом перегрузки топлива), то можно сделать однозначный вывод о существенном падении кривизны сборки просто по факту завершения ППР...

Т.е. имеем либо то, что конструкция ТВС-WR имеет "память формы" и кривизну сборки не меняет ни собственный вес, действующий при извлечении ТВС из активной зоны, ни даже при перемещении ТВС через стеллажи уплотнённого хранения топлива (шестигранную стальную трубу с размером под ключ, отличающимся на несколько миллиметров от аналогичного размера кассеты), либо коллеги сознательно упрощают для себя ситуацию, используя меньшие, чем реальные, прогибы кассет в качестве опорных...

Вопрос 1. Что интересно, у украинских коллег при схожем классе инженерных кодов (ANC-H - близкий аналог БИПРа, Phoenix-H - более точный вариант (поскольку точнее учитывает спектральные особенности) российского ПЕРМАКа) эти погрешности, особенно методологическая (см. Таблицу 1) почти на порядок меньше приведённых российских... Не занижена ли оценка?

Вопрос 2. Насколько обосновано значение точности измерения тепловой мощности активной зоны (0,01) в таблице 1? И в ГОСТе на СВРК (систему внутриреакторного контроля), и по тексту выше фигурирует величина в 2% (с доверительной вероятностью 0,95). Насколько я знаю, самостоятельным расчётом тепловой мощности СВРК BEACON не занимается. Украинские коллеги заметно продвинулись в этом элементе по сравнению с предыдущими годами?

Косяк 2. Очевидно, что достаточно близкий вариант оценки можно получить и проектным кодом, задавая вместо штатных межкассетных зазоров их повышенные аналоги.

Коллеги утверждают, что моделирование случайного распределения зазоров с граничными условиями на активную зону дало им значения (с доверительной вероятностью 0,95) межкассетного зазора в 7,6 мм и "углового" зазора (я так понимаю, рассчитанного как полусумма примыкающих к угловому твэлу зазоров) 5,6 мм.

Такого рода статистическую оценку я могу допустить. А вот дальше возникают вопросы. Давайте попробуем, пользуясь теми же данными при новых значениях зазоров, посчитать водо-урановые соотношения, продолжив нашу табличку.

Получается, что при приведённых значениях зазоров скачки энерговыделения в угловом и периферийном твэлах, как минимум, сопоставимы из-за одинаковости роста водо-уранового соотношения, что прямо противоречит величинам, приведённым в таблице 2 статьи ЦПАЗ.

Косяк 3. Утверждение "В программное обеспечение BEACON введены параметры, учитывающие влияние производственных факторов, наличие ДР и эффекта уплотнения топливных таблеток, которые автоматически применяются при восстановлении распределения мощности в а.з. с использованием измеренных токов ДПЗ" представляется, как минимум, спорным, поскольку требует не только индивидуальных размножающих свойств для каждой кассеты, но их же для каждого твэла.

Это принципиально возможно, но не для инженерных кодов, положенных в основу моделей BEACON-а.

То, что они таким образом "скрутили" инженерный коэффициент запаса для контроля активной зоны при помощи своего кода, вызывает главный вопрос: они предлагают свои запасы взамен проектных (отсылаю к приведённому выше разъяснению о расстановке эксплуатационных пределов на контролируемые параметры)?

На самом деле проверить точность реконструкции поля энерговыделения в объёме активной зоны системой внутриреакторного контроля (любой) достаточно просто.

Нужно отключить из обработки датчик (в нашем случае речь идёт о СВРД (сборке внутриреакторных детекторов), состоящей из семи ДПЗ (датчиков прямого заряда)), дать системе дойти до сходимости итераций и сравнить значение измеренной датчиком величины со значением поля в месте его расположения.

Набранная таким образом статистика по всем датчикам включает в себя всю совокупность погрешностей измерения и модели.

Очень бы не хотелось получить реактор на повышенных параметрах, в котором выбраны все запасы. Все эти вопросы стоит задавать не только коллегам из ЦПАЗа и их заказчику НАЭК "Энергоатом", но и, как минимум, экспертам украинского регулятора, поскольку в их журнале и опубликована данная статья.

Что касается советов и добрых пожеланий украинским и их российским коллегам, то стоит обратить внимание на следующие моменты:

1) Поскольку речь идёт об увеличении водо-уранового отношения, т.е., фактически, о площади поперечного сечения, образуемого межкассетным зазором, стоит перейти от среднего арифметического к среднему геометрическому при определении зазора около углового твэла. Этот подход, пусть незначительно, но уменьшит консерватизм.

2) Стоит также использовать более сложную модель, чем случайный разброс зазоров, например, приведённую здесь. Однако, следует учесть три фактора, которые не всегда снижают консерватизм:

- зазоры будут самосогласованными, это значит, что может организоваться достаточно большая группа зазоров, близких к максимальным, в этом случае двойной зазор вблизи углового твэла станет определяющим,

- расположение зазоров в активной зоне станет совсем не случайным, при этом они вполне могут попасть, например, на свежее топливо в активной зоне, что увеличит величину коэффициента запаса из-за большего отклика таких кассет,

- очень желательно, чтобы модель была валидирована на реальных измерениях, к которым не относятся измерения извлечённых из активной зоны ТВС.

3) Что касается самого учёта межкассетных зазоров в коэффициентах запаса, то их распределение - типичное распределение "с тяжёлыми хвостами", когда значимость влияния на безопасность отброшенных 5% может оказаться выше, чем принятые во внимание 95%.

Отредактировано: Dobryаk - 28 янв 2019 в 06:11

ОТВЕТЫ (1)

|

|

Dobryаk ( Профессионал ) |

| 28 янв 2019 в 05:48 |

Цитата: Dobryаk от 28.01.2019 05:46:15

Вдогонку: как автор ни старался, но уровень науч-популярности может и недостаточен. Но вдумчивый читатель будет вознагражден. Самое вкусное в Части 2.