7. Некоторые краткие межстрановые сопоставленияВернемся к стремлению нашего правительства сделать «по мировым нормам», «как у них», и к сетованиям о непомерных российских расходах на пенсионное обеспечение.

Посмотрим всё же, как на самом деле «у них». Тем более что на эту тему есть немало публикаций.

В социологии труда есть такое понятие, как демографическая нагрузка на работающее население. Дело в том, что кроме пенсионеров в любой стране есть еще и неработающие дети, и инвалиды, и безработные, и многодетные, не вносящие свой трудовой вклад в экономику страны. Это всё «иждивенцы». Так вот, демографическая нагрузка (ДН) — это отношение общего числа иждивенцев к числу занятых трудом в экономике, выраженное в процентах.

Что же у нас с этим показателем?

В 2017 г. в России ДН составляла 103 % (то есть 103 иждивенца на 100 работающих), причем его текущий и ожидаемый в среднесрочной перспективе рост достаточно умеренный, и к началу 2030-х годов не превысит 120 %. В то же время уже сегодня в Финляндии ДН превысила 120 %, в Польше — 130 %, во Франции — 150 %. И ничего, живут.

Теперь обратимся к еще одному показателю социальной нагрузки экономики во всех странах — объеме пенсионных выплат в соотношении с валовым внутренним продуктом (ВВП). Сегодня в России это соотношение составляет около 7,5 % ВВП, в так называемых странах Восточной Европы: в Польше, Румынии, Венгрии, Чехии — от 8 % до 12,5 % ВВП. А в ведущих европейских странах, которые записали в свои Конституции принцип социального государства — в Германии, Франции, Италии, Испании — от 12 до 17 % ВВП.

Так, может, лучше бы нашему правительству постараться сделать «как у них» отношение пенсионных выплат к ВВП, а не пенсионный возраст?..

8. Какие еще нововведения нам обещают «реформаторы»?8.1. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС)

Один из главных спикеров плана реформ, Алексей Кудрин (ныне глава Счетной палаты РФ), еще до объявления о плане правительства сообщил, что в пакете реформ одной из ключевых мер станет повышение НДС с нынешнего уровня 18 % до 20 %. Это 14 июня подтвердил премьер Дмитрий Медведев, хотя тут же оговорил, что при этом сохранятся льготы по НДС на основные социально значимые товары.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что эта мера позволит бюджету уже со следующего 2019 г. получать дополнительно 620 млрд руб. И в ответ на вопросы депутатов Госдумы о риске скачка инфляции признал, что он — на уровне дополнительных 2 % инфляции — возможен, «но будет разовым и кратковременным».

Налог на добавленную стоимость — один из наиболее удобных для власти, поскольку относится к легко администрируемым (то есть собираемым) налогам. Его повышение, разумеется, является болезненным для бизнеса. И, разумеется, бизнес будет стараться по максимуму переложить тяжесть повышения налога на потребителей, то есть граждан, закладывая повышение в цены товаров и услуг. И, разумеется, это не может не повысить инфляцию и не понизить жизненный уровень населения, причем вовсе не разово и не кратковременно.

Отметим, что еще весной в околоправительственной аналитике будущей реформы обсуждался давний тезис главы Минфина о том, что повышение косвенного (НДС) налога на бизнес должно быть компенсировано снижением прямых налогов. Прежде всего, страховых взносов работодателей во внебюджетные фонды.

Однако в нынешнем законодательстве суммарный страховой взнос в 30 % от фонда зарплаты складывается из 22 % в Пенсионный фонд (ПФР), 5,1 % в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и 2,9 % в Фонд социального страхования (ФСС, из которого оплачиваются пособия по временной нетрудоспособности, беременности и т. д.). Поскольку 22 % взносов в ПФР не обсуждаются, многие предположили, что речь пойдет о «компенсациях бизнесу» в виде сокращения страховых взносов в ФОМС и ФСС.

Пока подобных инициатив от правительства официально не поступало. Но в профсоюзах, встретивших уже объявленные реформы достаточно агрессивно, допускают, что такие новации правительство попытается выдвинуть после того, как общество проглотит повышение пенсионного возраста и НДС.

8.2. Повышение «пенсионного порога» для учителей и врачей

Выступая с объявлением программы пенсионной реформы 14 июня, премьер Медведев сообщил, что правительство предлагает увеличить возраст выхода на пенсию для этих работников на восемь лет, «исходя из общего увеличения трудоспособного возраста». Когда депутаты и журналисты потребовали от Медведева уточнить, как это соотносится с нынешним законодательством, премьер заявил, что «возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться с учетом общих подходов к темпам повышения пенсионного возраста», но уточнил, что они «сохранят право на специальный стаж от 15 до 30 лет». Поскольку из этого разъяснения никто ничего не понял, с тем же вопросом обратились к профильному вице-премьеру Голиковой. Она также ничего внятно разъяснить не смогла, но завершила так: «Надо будет сесть и все это нарисовать. Так будет понятнее».

Пока Татьяна Голикова ничего не нарисовала и не объяснила. Между тем, по сегодняшнему законодательству, для учителей трудовой стаж, необходимый для получения полноценной пенсии, составляет 25 лет, у врачей — от 25 до 30 лет. И понятно, почему. Каждый, кто хотя бы краешком сталкивался с трудом педагога или врача, хорошо понимает, что это невероятно сложная работа, требующая постоянных огромных затрат интеллектуальных и психоэмоциональных ресурсов, на чем люди нередко, как говорится, сгорают.

И не менее понятно, что вряд ли большинство учителей и врачей встретит предложенные правительством нововведения с «оптимизмом и одобрением»...

8.3. Обсуждавшееся повышение «допенсионной выслуги лет» и «пенсионного порога» для военных

С весны российское «силовое сообщество» начали будоражить слухи о том, что назревающая пенсионная реформа затронет и его. В том числе изменятся сроки выслуги лет и размеры пенсий в зависимости от званий, должностей и должностных окладов. По сообщениям из военных частей, эти слухи буквально «взрывным» образом вспухли после объявления 14 июня премьером Медведевым общих планов реформы.

Однако 19 июня глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский официально и публично заявил, что «предложенная реформа не коснется... военных и сотрудников правоохранительных органов, граждан, имеющих право на досрочные пенсии в связи с занятостью на работах с вредными, тяжелыми условиями труда, с радиационным воздействием, ... а также граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам, например, женщин, родивших пять и более детей, или тех, кто родил и воспитывает ребенка-инвалида до восьми лет».

Таким образом, пока вопрос о «реформах для военных» закрыт. Но, как говорят они сами, «осадочек остался»...

8.4. Завершение «налогового маневра» в нефтяной отрасли

21 июня — под шумок бурно обсуждающейся пенсионной реформы — правительство направило в Госдуму последний законопроект из пакета так называемого налогового маневра.

Законопроект, который разрабатывался и дискутировался уже около двух лет, в главном своем содержании предлагает постепенно — в течение 6 лет — снижать, вплоть до полного обнуления, экспортные пошлины на производимые в России нефть и нефтепродукты при одновременной компенсации выпадающих пошлинных поступлений в бюджет за счет повышения ставки налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В переводе на русский язык это означает, что запланировано полное открытие внешних рынков нефти и нефтепродуктов. Ограничения экспортной активности отечественных нефтяных компаний и их нефтеперерабатывающих заводов в итоге окажутся связаны только с пропускной способностью нефтепроводов, железных дорог и портов.

Эти компании и заводы — если правительство не станет вводить специальных подзаконных ограничений — будут вольны выбирать, направить ли бензин и солярку на продажу в Европу (где цены на них в 2–2,5 раза выше, чем в России) или же на отечественные оптовые базы и автозаправки. Сама возможность такого «свободно-рыночного» выбора приведет к тому, что цены на топливо в России будут по мере снижения экспортных пошлин «неизбежно и неуклонно догонять» европейские цены. То есть расти в сравнении с нынешними в два и более раза. В отличие, подчеркнем, от российских зарплат и пенсий, которые догонять европейские вовсе не стремятся.

Но в российской экономике, где транспортная составляющая почти в любом производственном цикле играет большую роль, цена на топливо очень существенно влияет на инфляцию по всем цепочкам производства товаров и услуг — от продовольствия до бытовой техники, и от сырья до машин и механизмов.

Однако, похоже, правительство это вряд ли учло. И, похоже, почти не заметило очень нервную реакцию российских масс на стремительный взлет цен на горючее в последние месяцы. Или заметило, но по каким-то причинам отнеслось к этой реакции благодушно-спокойно.

Эдвард Берд. Обман обнаружен. 18149. Некоторые прогнозируемые социально-экономические последствия намеченных реформ

Эдвард Берд. Обман обнаружен. 18149. Некоторые прогнозируемые социально-экономические последствия намеченных реформМногие из этих последствий в последние недели очень активно обсуждаются в интернете и в широких СМИ. Потому мы ограничимся лишь самым кратким перечислением.

9.1. Рост безработицыСейчас за два года в России выходит на пенсию около 1,3 млн чел., и из них примерно 30 % хотят продолжить работать. После реформы они должны будут работать все, и это значит, что уже на первом этапе реформы пенсионного возраста на рынок труда дополнительно вольется не менее 800 тыс. чел.

В то же время наша, пусть и скудная, но все же существующая статистика показывает, что в стране сейчас в среднем в год не создаются, а исчезают порядка 45 тыс. рабочих мест.

Во-первых, возникает вопрос, где и как «новые пенсионные работники» будут находить рабочие места. Причем следует учесть, что они — просто по состоянию здоровья — не смогут претендовать на места строителей, дворников, грузчиков, разнорабочих и т. д., на которые сейчас многие компании охотно принимают зарубежных гастарбайтеров.

При этом неизбежна (что мы наблюдаем уже сегодня) «возрастная дискриминация» немолодых работников: уже большинство российских компаний открыто в объявлениях или приватно на собеседованиях заявляют, что им работники старше 45 лет не нужны. В социальном плане это опять-таки неизбежно будет означать обострение отношений между возрастными группами населения и молодежью в конкуренции за рабочие места, причем конкуренции, в которой работодатели, за редкими исключениями, будут на стороне молодых.

Поскольку никаких механизмов снятия возникающей напряженности на рынке труда правительство не предусматривает (в частности, глава Минтруда Максим Топилин уже заявил, что он не видит даже рисков повышения напряженности на этом рынке), — понятно, что в стране неизбежен достаточно резкий и неуклонный рост безработицы. А если власть, как уже обещает, начнет принимать меры против увольнений персонала пенсионного возраста, то начнется, в том числе, и рост молодежной безработицы.

Пока у нас официальная безработица (в том числе молодежная) очень небольшая. В целом — около 5 %. Но как это бывает в случае «защиты трудовых прав пожилых можно видеть на примере Испании, Португалии или Греции, где безработица достигает 15–20 %, а среди молодежи оказывается чуть не вдвое больше. И где уже давно говорят о потерянных (в криминале, наркотиках и т. д.) молодых поколениях.

9.2. Сокращение зарплат на высококонкурентном рынке трудаОдин из неуклонно соблюдаемых принципов «рыночной» экономики в ее российской ультралиберальной версии — это обратные соотношения между динамикой безработицы и стоимости труда. То есть чем выше безработица, тем ниже средние зарплаты. Особенно болезненным такое соотношение оказывается для пожилых. Они, во-первых, окажутся на годы лишены своей законной заработанной пенсии; во-вторых, работодатели будут готовы их нанимать лишь на условиях мизерной оплаты труда.

9.3. Очень существенное снижение уровня жизниВсё перечисленное не может не привести к весьма заметному — и далеко не разовому — снижению реальных располагаемых доходов населения. По некоторым уже сделанным оценкам, с учетом прогнозных темпов роста производительности труда и в целом ВВП не более 2–2,5 % в год, уже за первые два года реформы реальные располагаемые доходы населения могут упасть (от сегодняшнего и так почти бедственного уровня) еще на 8–10 %.

9.4. Сокращение внутреннего торгового оборотаСнижение уровня жизни и потребительских запросов основной массы граждан не может не привести к снижению спроса на все виды товаров и услуг, кроме жизненно-важного сегмента. А это будет означать снижение оборота торговли, поскольку внутренний спрос в последние годы был основным фактором роста оборота и, кроме того, ключевым драйвером роста отечественной экономики. Заменит ли торговлю в качестве такого драйвера обещанная нам правительством цифровизация экономики? — на этот счет есть очень большие сомнения...

9.5. Инфляционная угроза

Две названные выше реформаторские инициативы правительства: повышение НДС и обнуление экспортных пошлин на нефтепродукты — вполне могут на фоне перечисленного запустить новый виток инфляции. А он, вкупе с падением доходов населения и торгового спроса, способен создать в слабеющей экономике «эффект домино» — падение по всем ключевым отраслевым цепочкам. И, как считают далеко не маргинальные эксперты, может обрушить национальную экономику в новую, достаточно глубокую рецессию.

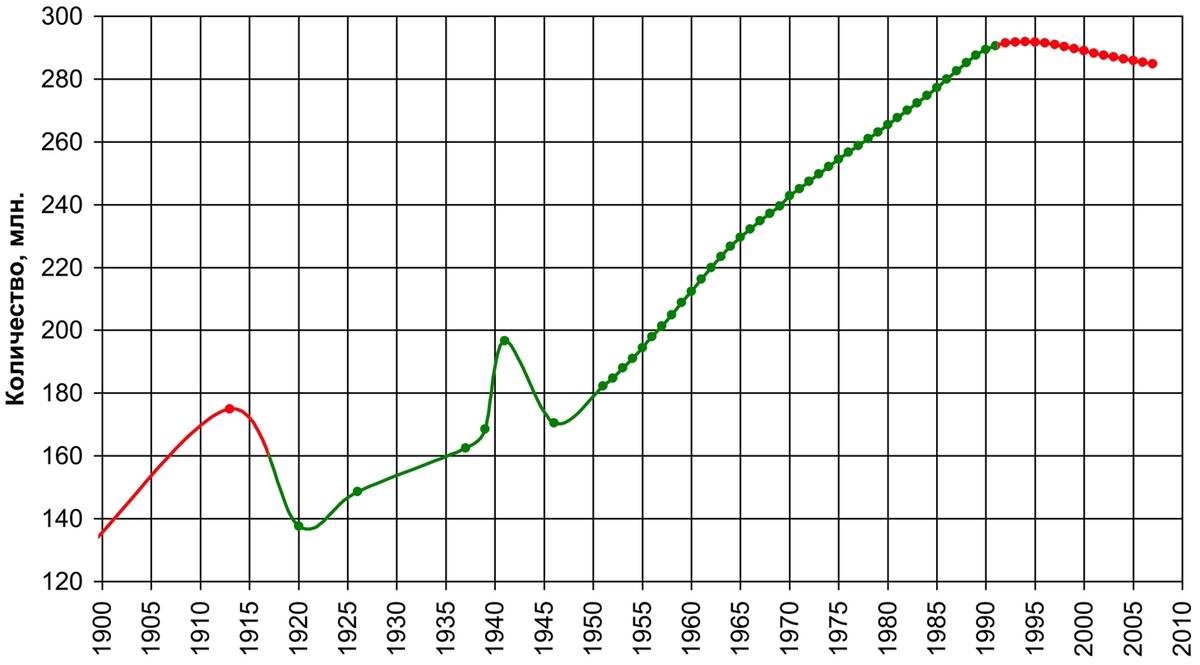

9.6. Снижение рождаемостиОдной из главный целей объявленной пенсионной реформы названо преодоление последствий низкой рождаемости (демографической ямы) 1990-х годов. Однако почти неизбежным последствием этой реформы, как считают многие специалисты, станет новая и не менее глубокая демографическая яма.

Дело в том, в России — в отличие от «развитого Запада», на который пытается равняться наше правительство, — почти повсеместно сохраняется традиционная структура семьи. В которой молодые помогают, чем могут, родителям, а родители — молодым. Такая структура сохраняется даже в «как бы модернизированной» части общества, даже если дети уже живут отдельно от родителей. Сохраняется в значительной мере потому, что трудовых доходов отца в молодой семье, как правило, не хватает хотя бы на самое умеренное семейное благополучие.

В этих условиях решение о рождении ребенка молодая семья обычно принимает в расчете на то, что вскоре после появления ребенка часть забот о нем возьмут на себя бабушки, а молодая мама сможет пойти работать и зарабатывать и на ребенка, и на поддержку бабушек. Но если бабушки в результате объявленной реформы не смогут уйти на пенсию и сидеть с внуками, то молодая семья либо отложит рождение первого ребенка (и тем более — второго или третьего) на потом, либо вообще не будет его рожать. Со всеми отсюда вытекающими демографическими последствиями...

10. Немного — о политических последствиях затеянных реформНесмотря на отвлеченность большой части российских граждан на футбол, заботы о дачах, а также на смутные надежды на то, что их возмущенные голоса будут услышаны и приняты во внимание реформаторами, — эти граждане уже многое успели продумать, проговорить и понять. Они поняли, что власть пытается их в очередной раз ограбить, обмануть и по-человечески унизить.

В этом смысле еще не состоявшаяся реформа уже достигла нескольких очень тревожных целей.

Во-первых, налицо очень массовое неприятие предлагаемой реформы еще до ее обсуждения в Госдуме. Крупнейшие опросы общественного мнения показали, что ее отвергают не менее 90 % граждан страны. Несмотря на политический мертвый сезон, под петициями граждан против реформы уже собрано более 2 млн подписей. В нескольких городах страны, несмотря на запреты митинговой активности в период чемпионата по футболу, прошли достаточно крупные антиреформенные митинги.

Во-вторых, налицо быстрая утеря авторитета всех ветвей власти. По данным нового опроса ВЦИОМ, всего за месяц существенно упали рейтинги премьера Медведева (с 45,4 % до 38,5 %), Правительства (с 52,3 % до 44,7 %) и президента Путина (с 80 % до 72 %, хотя он полностью отстранился от любых обсуждений реформы).

При этом против реформы высказались как все партии в Госдуме, кроме «партии власти» — «Единой России», так и почти все «несистемные» партии страны, а также все крупнейшие российские профсоюзные объединения. Кроме того, поступает немало сообщений о том, что и в столицах, и в регионах уже идут консультации между системной и несистемной оппозицией разных цветов об организации общих протестных выступлений против реформы. Причем источники сообщают, что даже в «Единой России» по отношению к реформе происходит пока неафишируемый, но достаточно острый внутренний конфликт.

Таким образом, результатами вброса в обсуждение пенсионной реформы стали:

обострение (всегда существующей) оппозиционности общества в отношении власти;

новое объединение системных и несистемных оппозиционных элит и их уличных протестных потенциалов;

достаточно явный раскол внутри «системных» элит.

Эти результаты приводят к появлению аналитических сценариев возможных выходов из складывающейся вокруг реформы политической ситуации. В частности, фонд «Петербургская политика» в числе возможных сценариев называет компромиссное «смягчение» реформы по инициативе вмешавшегося президента Путина (вероятность 40 %), «продавливание» реформы полностью при помощи всего инструментария власти (вероятность 20 %), компромиссное смягчение реформы под давлением или протестов общества или внутреннего конфликта во власти (вероятность того и другого 15 %) и, наконец, глубокий пересмотр реформы уже после ее законодательного принятия (вероятность 5 %).

Однако все авторы подобных сценарных прогнозов, как и мы, признают, что в любом случае тяжелых негативных последствий факта появления плана именно такой реформы — уже не избежать.

И тогда вновь возникает вопрос, который мы уже задавали в течение всей этой статьи — зачем и кто это сделал? Кому это выгодно и понадобилось?

Первый и вполне понятный ответ заключается в том, что это сделала либерально-западническая пятая колонна в российской власти под патронажем ее западных (прежде всего американских) кураторов. И что их расчет — на то, что при любом сценарии прохождения реформы через общественные и законодательные фильтры она свое главное дело сделает. А именно приведет к деконсолидации общества и непоправимому расколу элиты, резко ослабит и без того не слишком сильную Россию и даст, наконец, возможность снести очередной оранжевой революцией ненавистную власть Путина. И, похоже, именно по этому варианту сегодняшний процесс в России и ведут.

Однако в этом ответе есть свои странности. Президент России настолько занят сложнейшими проблемами внешней и оборонной политики, что экономику и внутреннюю политику целиком отдал на откуп правительству? Или он настолько отлучен от объективной тревожной информации об отношении масс к реформе и ее возможным негативным последствиям, что обо всем этом не подозревает?

Второй — вероятно, конспирологический — ответ состоит в том, что Путин не случайно не торопится вмешиваться в реформенные сюжеты. Что он выжидает момента достаточно глубокой и бесспорной дискредитации либерального реформенного ража российской пятой колонны, чтобы начать «перебирать людишек». То есть устроить большую чистку не только правительства, но и всех элитных групп, которые эти реформаторские инициативы предлагают и сопровождают.

Но и к этой «конспирологии» вопросов тоже хватает. В частности, если президент всё это понимает и допускает, видит ли он и сознает ли он всю тяжесть уже происходящих издержек — деконсолидации общества и элит в условиях обострения и усложнения внешних угроз?

В любом случае нет сомнений в том, что Россия вступает в новую фазу сложных и болезненных испытаний.

В которых ей — и нам — вновь придется выстаивать.