Были или нет американцы на Луне?

14 M

11.5 K

111.8 K

|

|---|

|

|

57 лет

Карма: +161.58

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Цитата: ДядяВася от 02.01.2014 22:06:43

Вспомним РД-270 (соразмерный двигатель с Ф-1), сделали технологию, производство, стенды, испытали...

Убедились, что не работает и работать не будет и только потом

Цитата

прикрыли.

"Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно."

К.Клаузевиц

К.Клаузевиц

- +0.00 / 0

-

Москва

21 год

Карма: +392.23

Регистрация: 22.07.2010

Сообщений: 6,130

Читатели: 6

Регистрация: 22.07.2010

Сообщений: 6,130

Читатели: 6

Цитата: OlegK от 03.01.2014 10:37:25

Все же имеет свои внятные объяснения. И технологические причины имеются, и материально-технические, и особенности советской лунной программы.

Мы как то на второй круг пошли. Объяснить можно всё что угодно.

Но с логикой нехорошо получается. К 1964 г у американцев супернадёжные движки и остальное, а мы колупаемся со своими НК-15, которые ни в …. ни в красную армию. Так заимствуй у америкосов, всё что можно, не ломай голову.

Цитата: OlegK от 03.01.2014 10:37:25

Даже географические причины есть.В частности, амы транспортировали свои ступени РН с заводов-изготовителей ПО ВОДЕ на кэйп Канавералл. Железка была на такие грузы не рассчитана. У нас же приходилось строить монтажный комплекс прям на месте в Байконуре, что и удорожало производство и качество тоже, конечно, страдало.

Ну, возили мы всё по железке, ну и что, Ф-1 на железку не влез бы? А с качеством, проблем вроде не было, с движками да.

Цитата: OlegK от 03.01.2014 10:37:25

Почему выбран не мягкий, а жесткий вариант скафандра? Так это потому, что СССР планировало высадить только одного космонавта, а не двух. Поэтому подвижность приносилась в жертву защищенности. Помощи ждать не откуда и поэтому делался более тяжелый и защищенный вариант.

Интересная мысль. Наши скафандры, что от более тяжёлых метеоритов спасали?

Какую помощь можно было ожидать «отключившемуся» астронавту от более удачного коллеги? В LM он его при всём желании не затащил бы. Увы, конструкция LM не позволяла сделать это.

Цитата: OlegK от 03.01.2014 10:37:25

И у нас были первоначально два проекта скафандра, один из которых конструктивно близок к Аполлоновскому. Ничего эдакова в кострукции A7L не было. А по ресурсу продолжительности деятельности в космосе он вообще несравним со скафандрами МКС. Те "намотали" сотни часов. Кстати, самая большая проблема там, как оказалась, это поддержание функциональной готовности на протяжении нескольких лет в перерывах между работой в открытом космическом пространстве.

Увы, здесь Вы ошибаетесь. Оба варианта скафандров были полужёсткими, со входом «сзади», только первый из них СКВ остановился на стадии «действующего макета», а второй «Кречет» пошёл в серию (http://www.zvezda-np…ekseev.pdf).

А с рекордами ВКД с Аполлоновцами сравниваться трудно, (ВИКИ А-17) «Шмитт и Сернан за время трёх вылазок, длившихся 7,2, 7,6 и 7,3 часа», в то же время (http://www.cybersecu…79688.html) «Судя по времени работы в открытом космосе, российские космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин установили новый российский рекорд по длительности пребывания человека в открытом космическом пространстве. Они начали работать в космосе в 18:36 мск и завершили выход через 7 часов 29 минут. Это новый рекорд по длительности пребывания в космосе для российской космонавтики.»

И это 2013 год. Так, что было, что воровать у американцев.

Цитата: OlegK от 03.01.2014 10:37:25

Про движки уже говорили. Кроме отсутствия в СССР станков для воспроизведения камер такого диаметра дело упиралось и в средства. Наземная инфраструктура для создания стендов по испытанию подобных агрегатов как бэ сравнима со стоимостью космодрома. У амов ресурсы выделялись, а у нас подобная база появилась только в конце 70-х. В результаты движки Сатурнов амы прожигали на земле десятки и сотни раз, а у нас Н-1 испытывали прям сразу на старте: полетит - не полетит. Отдельно к движкам Кузнецова претензий не было, а поведение их огромной "связки" отработать в лабораториях было невозможно. Ну и т.д.

А какие такие станки требовались «для воспроизведения камер такого диаметра». РД-270 сделали, а для Ф-1 дотянуть не могли принципиально?

Насчёт наземной инфраструктуры Вы преувеличили, космодром все-таки гораааздо дороже. Да и испытывали мы всё «в полёте» и это себя оправдывало.

А вот основные претензии были как раз к движкам Кузнецова.

И большой вопрос, в смысле «положительного исхода», был бы если позволили сделать 5 и 6 пуск с модернизированными движками. Но, увы, не случилось.

- +0.00 / 0

-

Москва

21 год

Карма: +392.23

Регистрация: 22.07.2010

Сообщений: 6,130

Читатели: 6

Регистрация: 22.07.2010

Сообщений: 6,130

Читатели: 6

Цитата: перегрев от 03.01.2014 16:33:58

Убедились, что не работает и работать не будет и только потом

Вы, наверное, не совсем поняли о чём речь?

Я же написал, что несмотря на отсутствие газопроводных труб большого диаметра, наши смогли сделать двигатель РД-270 соразмерного с Ф-1.

- +0.00 / 0

-

Карма: -31.99

Регистрация: 12.11.2008

Сообщений: 3,165

Читатели: 1

Регистрация: 12.11.2008

Сообщений: 3,165

Читатели: 1

Цитата: ДядяВася от 02.01.2014 22:06:43

Опять же с логикой не лады.

С логикой полный порядок

Цитата

Сначала ставится задача, потом под эту задачу создаётся производство, стенды, лаборатории и т.д.

Ага, ставим задачу: создать конкурента ф-1. Смотрим как создать производство, стенды, лабы. ЁПРСТ...голый васер! Начинать не с чего.

А у амов первые движки уже в метале и есть база.

А у нас Просто ничего нет. А скока времени нужно? Неприлично много. Амы всё одно обгонят. А скока денех? Туева Хуча на создание всей инфраструктуры, которая уже есть у амов. Да и денег нет. И чо делать?????????

Цитата

Вспомним РД-270 (соразмерный двигатель с Ф-1), сделали технологию, производство, стенды, испытали, затем прикрыли.

Ничо не создали. Поэтому и прикрыли. Не на чем было создавать и испытывать. Станков не было под размерность РД-270. Новые разработки испытывали на ранее выпущенных двигателях. Например, брали вновь разработанный ТНА, ставили на серийный двигатель и испытывали. А тут от монстра рд-270 ничего не подходит. Как испытать? А на модели...И так на каждом шагу. Вобщем 2сек. прожиги и всё. Отметили возникновение неустойчивости, а чтобы её исследовать нужна база. А её нет. В конце концов всё прикрыли.

Вот выдержка из ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

"О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ

ДВИГАТЕЛЕЙ НА АТ + НДМГ С ТЯГОЙ 600 т

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ,

ВЫВОДЯЩИХ НА ОРБИТУ ИСЗ

ПОЛЕЗНЫЕ ГРУЗЫ ВЕСОМ 150-200 т" [1965 г.]

Трудности использования одиночных двигателей в качестве органов управления из-за тяжелых узлов качания, появления гибких элементов в питающих коммуникациях двигателей, тяжелых приводов и т.д.

Трудности унификации двигателей I и II ступеней, связанные с компоновкой ракеты: высотные сопла двигателей больших тяг имеют недопустимо большие размеры.

Производственно-технологические трудности, связанные с изготовлением этих двигателей: крупногабаритная оснастка, специализированные крупногабаритные станки и инструмент.

Необходимость создания новой экспериментальной базы для пневмогидравлических, статических и динамических испытаний агрегатов двигателя. Необходимость создания новой стендовой базы.

Производственные, технологические и эксплуатационные трудности, связанные с увеличением весов и габаритов отсеков и ступеней ракет. Необходимость строительства новых производственных корпусов больших площадей и объемов, оснащенных подъемно-транспортным оборудованием большой грузоподъемности, и т.д.

Цитата

А у американцев разве было иначе? Или технология, производство и т.д. они вывезли из Германии для А-4, потом всё немножко модернизировали и стали клепать Ф-1.

Ага...иначе. У них база была. Они её ещё в 20годах строить начали...А мы ещё индустрии не имели. Нам, ныне прославляемый Царизм, даже оружейной стали не оставил. не могли варить, марганца не добывали. Из Франции возили. Ага. Про алюминий я уж молчу. Роскошью был. Ложки только графья купить могли...Поэтому сначала индустриализация...а потом война...разруха, голод...восстановление..не до базы..

Отредактировано: BomBarDir - 04 янв 2014 в 03:44

- +0.00 / 0

-

56 лет

Карма: +122.62

Регистрация: 10.03.2012

Сообщений: 5,313

Читатели: 3

Регистрация: 10.03.2012

Сообщений: 5,313

Читатели: 3

Цитата: ДядяВася от 04.01.2014 02:27:46

А с рекордами ВКД с Аполлоновцами сравниваться трудно, (ВИКИ А-17) «Шмитт и Сернан за время трёх вылазок, длившихся 7,2, 7,6 и 7,3 часа», в то же время (http://www.cybersecu…79688.html) «Судя по времени работы в открытом космосе, российские космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин установили новый российский рекорд по длительности пребывания человека в открытом космическом пространстве. Они начали работать в космосе в 18:36 мск и завершили выход через 7 часов 29 минут. Это новый рекорд по длительности пребывания в космосе для российской космонавтики.»

И это 2013 год. Так, что было, что воровать у американцев.

Поясняю еще раз. Это не единственный выход в космос на МКС на данном скафандре. Речь идет про ОБЩЕЕ пребывание. Скафандры аполлонов были рассчитаны на разовую миссию. Ресурс нынешних скафандров на МКС 5 лет и 15 выходов.

Отредактировано: OlegK - 04 янв 2014 в 09:19

- +0.00 / 0

-

| Сообщение № 2080723 |

57 лет

Карма: +161.58

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Цитата: ДядяВася от 04.01.2014 02:27:46

Ну, возили мы всё по железке, ну и что, Ф-1 на железку не влез бы?

F-1 со скрипом влез бы, а вот баки нет. Горбатая конструкция Н-1 (с ненесущими баками) была прямым следствием невозможности транспортирования крупногабаритных грузов по существующей ж/д. На заре отечественной лунной программы был проект, прямой как стрела, автострады Гурьев - Байкодром с нехилыми такими тягачами, которые тоже еще нужно было разработать. Мол с Самары до Гурьева по воде, а дальше на колесах. Но всё это "великолепие" было благополучно похерено еще на стадии проработки проекта. Ввиду очевидной нереализуемости.

Цитата

А какие такие станки требовались «для воспроизведения камер такого диаметра».

Да хренова туча уникального парка станочного и технологического оборудования не существовавшего даже в проекте. Например, высокоточные токарно-фрезерные станки с габаритами рабочей зоны в 4-5 метров, вакуумные печи для пайки оболочек диаметром более трех метров, раскатные станы для трехметровых деталей и многое чего другое. Например, оправка второго перехода для ротационной раскатки оболочки с максимальным диаметром в 800 мм имеет диаметр метра 2,5 и высоту больше метра. Поскольку опроверги очень любят считать на пальцах, предлагается прикинуть габариты аналогичной оправки для раскатки оболочки с диаметром в 4 метра.

Цитата

РД-270 сделали, а для Ф-1 дотянуть не могли принципиально?

РД-270 "сделали" исключительно в Вашей персональной альтернативной реальности.

Цитата

Насчёт наземной инфраструктуры Вы преувеличили, космодром все-таки гораааздо дороже.

Угу. Особенно если на каждые три пуска делать новый старт по причине разрушения старого.

Цитата

Да и испытывали мы всё «в полёте» и это себя оправдывало.

Это называется не "оправдывало", это называется "везло". А в случае с Н-1 не помогло бы никакое везение Да его и не было.

Цитата

А вот основные претензии были как раз к движкам Кузнецова.

У кого? Даже сейчас непонятно толком, что там было первопричиной. Скорей всего всё и сразу. Просто на двигателях проявлялись результаты воздействия негативных факторов. Просто так импульсные трубки не отлетают и двигатели не горят. А вот что их отрывало: вибрации, акустика, вибрация и акустика или что-то еще до сих пор точно не известно.

Цитата

И большой вопрос, в смысле «положительного исхода», был бы если позволили сделать 5 и 6 пуск с модернизированными движками. Но, увы, не случилось.

Стесняюсь спросить, вывод о благополучном исходе пятого и последующих пусков сделан на основе богатого профессионального опыта или на или же принялись иные методологии, если да то какие?

"Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно."

К.Клаузевиц

К.Клаузевиц

- +0.00 / 0

-

57 лет

Карма: +161.58

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Цитата: ДядяВася от 04.01.2014 02:31:09

Вы, наверное, не совсем поняли о чём речь?

Отнюдь. Вы намекаете, что поскольку габаритные размеры РД-270 и F-1 приблизительно одного порядка, то технологических трудностей изготовления крупногабаритных ЖРД в СССР тех лет не существовало.

Цитата

Я же написал, что несмотря на отсутствие газопроводных труб большого диаметра, наши смогли сделать двигатель РД-270 соразмерного с Ф-1.

Вера во всемогущество собственного интеллекта опасная штука... Еще раз двигатель РД-270 в заявленных габаритах 4850 мм на 3300 мм существовал только в Вашей личной альтернативной реальности. Были изготовлены и испытаны опытные образцы с укороченным соплом. В габаритах примерно полтора метра на три. А на имеющихся фото представлен макет.

P.S. В 2013 году мы заказываем у Ипсона печь для оболочек диаметром чуть более метра. Чего сами не делаем, не знаете?

"Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно."

К.Клаузевиц

К.Клаузевиц

- +0.00 / 0

-

ДядяВася, Вас действительно не совсем поняли  Или совсем не поняли

Или совсем не поняли  Может попробовать так?

Может попробовать так?

К ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ РД-270 ДЛЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ УР-700

Судаков В.С., Котельникова Р.Н., Чванов В.К.

НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко, Химки, Россия

"...Огневые испытания двигателя проводились с 23 октября 1967г по 24 июля 1969г. Двигатели изготавливались в варианте с камерой сгорания, имеющей укороченное сопло, и без регуляторов с целью ускорения начала стендовой отработки."

"...Тем не менее, выполненные работы по программе ЖРД РД-270 показали реальность создания двигателя по схеме “газ-газ”. Был получен огромный опыт в

проектировании столь крупногабаритного двигателя. Освоено изготовление таких агрегатов и двигателя."

"...Работы по двигателю были прекращены в конце 1969г в связи с закрытием разработки УР-700. Попытки продолжения работ по двигателю такой размерности не нашли поддержки из-за отсутствия конкретной ракеты-носителя."

http://www.lpre.de/r…istory.pdf

P.S. Совсем забыл

Перевод вышеприведенной цитаты: Станки для изготовления двигателя были. Но двигатель оказался ненужным.

Или совсем не поняли

Или совсем не поняли  Может попробовать так?

Может попробовать так?К ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ РД-270 ДЛЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ УР-700

Судаков В.С., Котельникова Р.Н., Чванов В.К.

НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко, Химки, Россия

"...Огневые испытания двигателя проводились с 23 октября 1967г по 24 июля 1969г. Двигатели изготавливались в варианте с камерой сгорания, имеющей укороченное сопло, и без регуляторов с целью ускорения начала стендовой отработки."

"...Тем не менее, выполненные работы по программе ЖРД РД-270 показали реальность создания двигателя по схеме “газ-газ”. Был получен огромный опыт в

проектировании столь крупногабаритного двигателя. Освоено изготовление таких агрегатов и двигателя."

"...Работы по двигателю были прекращены в конце 1969г в связи с закрытием разработки УР-700. Попытки продолжения работ по двигателю такой размерности не нашли поддержки из-за отсутствия конкретной ракеты-носителя."

http://www.lpre.de/r…istory.pdf

P.S. Совсем забыл

Перевод вышеприведенной цитаты: Станки для изготовления двигателя были. Но двигатель оказался ненужным.

Отредактировано: kab249 - 04 янв 2014 в 21:37

- +0.00 / 0

-

57 лет

Карма: +161.58

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Цитата: kab249 от 04.01.2014 21:34:51

Перевод вышеприведенной цитаты: Станки для изготовления двигателя были...

Конечно были. Станки для изготовления двигателя с диаметром сопла метра полтора, а не три с лишком. А вот для сопла с диаметром 3300 мм станков не было

"Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно."

К.Клаузевиц

К.Клаузевиц

- +0.00 / 0

-

Карма: 0.00

Регистрация: 01.08.2009

Сообщений: 366

Читатели: 0

Регистрация: 01.08.2009

Сообщений: 366

Читатели: 0

Цитата: ДядяВася от 04.01.2014 02:27:46

Но с логикой нехорошо получается. К 1964 г у американцев супернадёжные движки и остальное, а мы колупаемся со своими НК-15, которые ни в …. ни в красную армию. Так заимствуй у америкосов, всё что можно, не ломай голову.

Цитата: ДядяВася от 04.01.2014 02:27:46

А какие такие станки требовались «для воспроизведения камер такого диаметра». РД-270 сделали, а для Ф-1 дотянуть не могли принципиально?

Самое забавное, что для копирования F-1 не требовались никакие "мегастанки", как здесь пытаются некоторые заверить.

В СССР, охлаждающие каналы в камерах делали методом фрезерования:

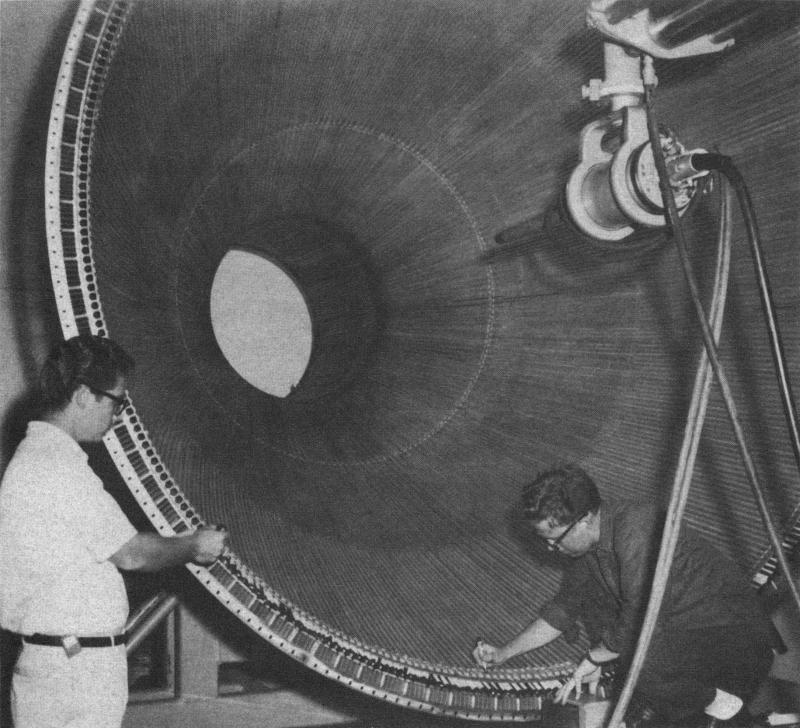

В то время как американцы использовали камеры изготовленные из спаянных трубок:

H-1

F-1

В общем, в СССР этот "супернадёжный" "мегадвигатель" F-1 оказался и "даром" никому не нужен.

Отредактировано: Dadhi - 05 янв 2014 в 07:14

[color=darkblue]Куда пропала Луна?[/color]

- +0.00 / 0

-

Карма: -31.99

Регистрация: 12.11.2008

Сообщений: 3,165

Читатели: 1

Регистрация: 12.11.2008

Сообщений: 3,165

Читатели: 1

Цитата: Dadhi от 05.01.2014 06:38:35

Самое забавное, что для копирования F-1 не требовались никакие "мегастанки", как здесь пытаются некоторые заверить.

В СССР, охлаждающие каналы в камерах делали методом фрезерования:

И чо? Ф-1 не было?

Цитата

В то время как американцы использовали камеры изготовленные из спаянных трубок:

H-1

F-1

В общем, в СССР этот "супернадёжный" "мегадвигатель" F-1 оказался и "даром" никому не нужен.

А доказательств такого тезиса, у тебя, конечно, нет!

- +0.00 / 0

-

Карма: -31.99

Регистрация: 12.11.2008

Сообщений: 3,165

Читатели: 1

Регистрация: 12.11.2008

Сообщений: 3,165

Читатели: 1

Цитата: kab249 от 05.01.2014 09:27:44

Уважаемый Dadhi, Вы слишком сложно объясняетеЯ даже цитату из русского журнала перевел с литературного русского языка на язык, так скажем, очень простой для понимания

БЕСПОЛЕЗНО. Да что там я с цитатой!

РД-270 так и не были доведены и остались экспериментальными образцами.

Все экспериментальные двигатели включали камеру сгорания с укороченным соплом, оба ТНА и оба ГГ. Регуляторы с целью ускорения начала стендовой отработки отсутствовали.

Из-за высоких давлений и больших расходов для проведения автономных испытаний в условиях, близких к натурным, были необходимы уникальные стенды, на проектирование и строительство которых потребовалось очень много времени и средств. В итоге объем проверочных испытаний агрегатов двигателей был существенно меньше того, что имело место при доводке других двигателей разработки предприятия.

....

Окислительный газогенератор прошел 20 доводочных испытаний в составе экспериментального варианта серийного двигателя РД-253, в результате чего были получены первые данные о его работоспособности, хотя и на пониженном режиме. На всех испытаниях отмечались низкочастотные пульсации.

...

Во время огневых испытаний двигателя отмечались высокочастотные колебания в восстановительном газогенераторе. ГГВ прошел некоторый объем отработки на моделях, но он оказался недостаточным для выбора перспективного варианта конструкции. В натурном варианте доводку ГГВ завершить не удалось.

...

Всего с 23 октября 1967 г. по 24 июля 1969 г. было проведено 27 огневых испытаний 22 доводочных двигателей. Три двигателя испытывались повторно, а один – трижды. Все испытания были кратковременные, при давлении в камере сгорания до 255 атм. При девяти испытаниях двигатель нормально выходил на основной режим и работал на этом режиме по заданной программе.

И прочая и прочая. 18 неудач- это очень много. А посему, РД-270 так и не удалось создать и посмотреть на него негде, только на доводочные образцы, ежели они остались...

Кроме того Королёва нужно читать.

Цитата

Велюров не смог! Хотя разжевал все до уровня подготовительной группы ясли-сада. Нет уважаемый Dadhi, в этом конкретном случае только хардкор, только ЧайНик и собачьи яйца

Велюрова в очередной раз поймали на демагогии. впрочем перегрев лучше про это расскажет...

- +0.00 / 0

-

Новосибирск

Карма: 0.00

Регистрация: 19.11.2010

Сообщений: 587

Читатели: 0

Регистрация: 19.11.2010

Сообщений: 587

Читатели: 0

Цитата: Dadhi от 05.01.2014 06:38:35

Самое забавное, что для копирования F-1 не требовались никакие "мегастанки", как здесь пытаются некоторые заверить.

В общем, в СССР этот "супернадёжный" "мегадвигатель" F-1 оказался и "даром" никому не нужен.

Вы серьезно считаете , что РД можно воссоздать по фото и эскизам, не имея всего комплекта технологической документации?

Слов нет, одни эмоции...

- +0.00 / 0

-

Цитата: перегрев от 04.01.2014 23:54:09

Конечно были. Станки для изготовления двигателя с диаметром сопла метра полтора, а не три с лишком. А вот для сопла с диаметром 3300 мм станков не было

Не могли бы Вы расшифровать выделенную фразу? Что должен уметь делать такой станок? Если ключевая фраза в Вашем посте "диаметр", то речь, скорее всего о токарных станках. На обычном кирпичном заводе я видел токарно-карусельный станок, установленный там с момента основания (без малого 40 лет). Этот станок позволяет обрабатывать заготовки порядка 3м в диаметре (по памяти). Во всяком случае на нем обрабатывались столы для прессов диаметром порядка 2м. И это, заметим, никакой не космос. Так что требовалось такого специфичного от "Станка для изготовления двигателя", что промышленность СССР поставило в тупик?

Отредактировано: Просто_русский - 01 янв 1970

- +0.00 / 0

-

Новосибирск

Карма: 0.00

Регистрация: 19.11.2010

Сообщений: 587

Читатели: 0

Регистрация: 19.11.2010

Сообщений: 587

Читатели: 0

Цитата: Просто_русский от 05.01.2014 16:11:00

Не могли бы Вы расшифровать выделенную фразу? Что должен уметь делать такой станок? Если ключевая фраза в Вашем посте "диаметр", то речь, скорее всего о токарных станках. На обычном кирпичном заводе я видел токарно-карусельный станок, установленный там с момента основания (без малого 40 лет). Этот станок позволяет обрабатывать заготовки порядка 3м в диаметре (по памяти). Во всяком случае на нем обрабатывались столы для прессов диаметром порядка 2м. И это, заметим, никакой не космос. Так что требовалось такого специфичного от "Станка для изготовления двигателя", что промышленность СССР поставило в тупик?

Вы слово "точность обработки" когда-либо слышали"

?

?

- +0.00 / 0

-

Новосибирск

Карма: 0.00

Регистрация: 19.11.2010

Сообщений: 587

Читатели: 0

Регистрация: 19.11.2010

Сообщений: 587

Читатели: 0

Цитата: Dadhi от 05.01.2014 16:20:30

Правильный подход - меньше слов, да и эмоций тоже.

Когда понадобилось - "воссоздали" и атомную бомбу.

Ага, вы просто не представляете объем документации на РД.

Остается что? Правильно, вылезти из спора изрядно общипанным, но непобежденным

. Ваша постоянная метода.

. Ваша постоянная метода.Об информации, полученной нашими по "манхеттенскому проекту" вы ничего не слышали.Остается это только констатировать...

- +0.00 / 0

-

Карма: 0.00

Регистрация: 01.08.2009

Сообщений: 366

Читатели: 0

Регистрация: 01.08.2009

Сообщений: 366

Читатели: 0

Цитата: foxpro от 05.01.2014 16:33:09

Ага, вы просто не представляете объем документации на РД.

Остается что? Правильно, вылезти из спора изрядно общипанным, но непобежденным. Ваша постоянная метода.

Об информации, полученной нашими по "манхеттенскому проекту" вы ничего не слышали.Остается это только констатировать...

Понятно, значит всё-таки без эмоций и приписывания своих измышлений ("общипанным", "постоянная метода") не получается. Наверно, по себе приходится судить.

Разведка и создание атомной бомбы

В последнее время много говорится и пишется о роли внешней разведки в деле создания ядерного оружия в СССР. Для США все ясно: эти коварные русские разведчики просто выкрали атомные секреты у доверчивых янки. Некоторые отставные разведчики, например, П. Судоплатов, готовы приписать все заслуги в создании этого оружия почти исключительно внешней разведке.

Разумеется, и те и другие впадают в крайность. Ядерное оружие в СССР было создано героическим трудом советских ученых, всего народа, создававшего в тяжелейших условиях современную экономику. Что же касается внешней разведки, то ее заслуга в том, что она своевременно привлекла внимание политического руководства страны к ведущимся на Западе работам по созданию принципиально нового оружия и постоянно держало его в курсе событий.

...

Внешняя разведка не только привлекла внимание руководства страны к проблеме создания на Западе атомного оружия и тем самым инициировала проведение подобных работ в нашей стране. Благодаря информации внешней разведки, по признанию академиков А.Александрова, Ю.Харитона и других, И.Курчатов не сделал больших ошибок, нам удалось избежать тупиковых направлений в создании атомного оружия и создать в более короткие сроки атомную бомбу в СССР, всего за три года, тогда как США на это потратили четыре года, израсходовав на ее создание пять миллиардов долларов.

[color=darkblue]Куда пропала Луна?[/color]

- +0.00 / 0

-

Новосибирск

Карма: 0.00

Регистрация: 19.11.2010

Сообщений: 587

Читатели: 0

Регистрация: 19.11.2010

Сообщений: 587

Читатели: 0

Цитата: Dadhi от 05.01.2014 17:00:15

Понятно, значит всё-таки без эмоций и приписывания своих измышлений ("общипанным", "постоянная метода") не получается. Наверно, по себе приходится судить.

Сэр, вы плотно сели на кукан от моего вопроса. Вопрос повторить? Как только ответите на него, мы сможем перейти к обсуждению советского атомного проекта, о котором вы только что узнали из вики...

- +0.00 / 0

-

Цитата: foxpro от 05.01.2014 15:36:20

Вы серьезно считаете , что РД можно воссоздать по фото и эскизам, не имея всего комплекта технологической документации?

Слов нет, одни эмоции...

Я Вам больше скажу. В большинстве случаев создать/воссоздать что-либо можно всего лишь понимая принцип работы "изделия" и его составных частей. А зачастую достаточно (Вы не поверите!) только мысли/идеи. Иначе технический прогресс был бы в принципе невозможен.

Если бы Вы понимали смысл употребляемых Вами терминов, то знали бы, что "технологическая документация" не равно "конструкторская документация".

Она подразумевает "жесткую привязку" к конкретному оборудованию, которое используется в техпроцессе изготовления конкретного "изделия". Вы хотите сказать, что для создания аналога Ф-1 жизненно необходимо наличие эксклюзивных СШАнских станков? Или что? Я могу своими руками самолично изготовить работоспособное колесо, ну, или, скажем, каменный топор не имея ни единого листочка "технологической документации". Я гений или аферист?

Отредактировано: Просто_русский - 01 янв 1970

- +0.00 / 0

-

Новосибирск

Карма: 0.00

Регистрация: 19.11.2010

Сообщений: 587

Читатели: 0

Регистрация: 19.11.2010

Сообщений: 587

Читатели: 0

Цитата: Dadhi от 05.01.2014 19:56:12

Не-а, ошибочное утверждение.

Т.е. на мой вопрос вы ответить не можете. Кто бы сомневался

.

.

- +0.00 / 0

-

|

|

| Сейчас на ветке: 19, Модераторов: 1, Пользователей: 0, Гостей: 10, Ботов: 8 |

|---|

| Slav Rus |