Клуб искусствоведов "Черный квадрат"

164,640

1,011

Карма: +24.72

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Интересно...

При попытке посмотреть видео с директором оказалось, что видео заблокировано, до 16 лет.

Цитата: Телеграм-канал ЯкеменкоСкрытый текст

При попытке посмотреть видео с директором оказалось, что видео заблокировано, до 16 лет.

Отредактировано: nesterova - 29 мар 2023 17:00:53

70 лет

Карма: +208.10

Регистрация: 27.08.2011

Сообщений: 1,941

Читатели: 0

Бан в разделе до 22.11.2024 18:45

Регистрация: 27.08.2011

Сообщений: 1,941

Читатели: 0

Бан в разделе до 22.11.2024 18:45

Цитата: nesterova от 29.03.2023 17:00:12Интересно...Цитата: Телеграм-канал ЯкеменкоСкрытый текст

При попытке посмотреть видео с директором оказалось, что видео заблокировано, до 16 лет.

Ефремов в юбке?)

Подмосковье

57 лет

Карма: +44.06

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Цитата: nesterova от 29.03.2023 17:00:12Интересно...

Да уж.. трансгендер с шарфиком..

Посмотрим со временем, что это было - черный пиар от предыдущего директора музея, просто неудачная фотография или все-таки тенденция.

Про Лошак не знаю, а вот у Трегуловой подруга - Алена Долецкая, первый главред русского Вога - хоть понятно стало, откуда на выставке русской сказки появилась фотография Наоми Кемпбелл в образе русалки, причем рядом со сказкой "Варвара краса -длинная коса" .

Про Лихачеву) - пока будем наблюдать

Отредактировано: Птица-синица - 29 мар 2023 19:23:55

Подмосковье

57 лет

Карма: +44.06

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

По-моему, не показывала).

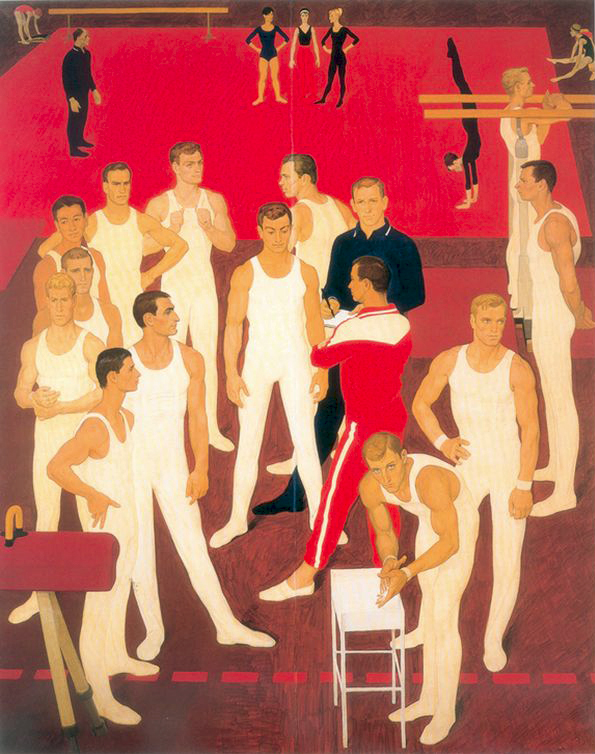

Дми́трий Дмитриевич Жили́нский ( 1927-2015) — советский и российский живописец и график, педагог, профессор.

В 1944—1946 годах учился в Московском институте прикладного и декоративного искусства. В 1951 году окончил МГАХИ имени В. И. Сурикова. Учился у Н. М. Чернышёва, С. А. Чуйкова, П. Д. Корина, А. М. Грицая и В. Н. Яковлева.

Преподавал в МГХИ (1951—1973, профессор с 1968) и Московском полиграфическом институте (с 1974); среди учеников живописцы Т. Г. Назаренко и Н. И. Нестерова.

Автор многочисленных сюжетных полотен, картин-портретов, в которых новаторски переосмыслены традиции древнерусской иконописи и живописи раннего Возрождения. Принадлежит к поколению художников «сурового стиля», но стилистически стоит особняком.

Жилинский — это Курбе с душой Рублёва. Или Энгр, в котором воплотился Никитин. Его картины — торжественные оды личности без капли лести обществу. Идеализм, в котором нет фанатизма слепой веры. Агитация без политики, вера через убеждения, гимн красоте человека как сплаву твердого характера и гибкого разума. Ранний Ренессанс, решивший встать на сторону позднего романтизма. Картины Дмитрия Дмитриевича нельзя воспринимать как нечто реалистическое, даже если облики героев выглядят узнаваемо. Главное в его творчестве — эмоции и метафоры.

Даже сам стиль живописи художника Жилинского был метафоричен. Поначалу он объединял приёмы ранних голландцев с ещё более ранними наработками византийцев со щедрыми добавлениям древнерусских иконописных мотивов. Стремясь создать максимально точный и ёмкий живописный язык, достойный прославлять героев советской культуры, науки и спорта, мастер обратился к веками проверенной классике. В качестве основы своих работ он стал использовать деревянную доску (как вариант — ДСП), а основным видом краски избрал темперу. Подобно мастерам глубокой древности, Жилинский предпочитал работать с чистым цветом. Причём настолько, что в конце концов совершенно отказался от работы с полутонами, отсветами и отражениями. Наш герой стремился вернуть объектам и явлениям их «естественный» вид, дабы строить диалог со зрителем максимально прямо и открыто.

https://art.mirtesen…fh47824231

https://dzen.ru/a/YR4Prmo2gFaSQP5q

Семья. У моря. 1964

На новых землях. Триптих. Левая часть. Строительство. 1967

Альтист. 1972

Жасмин. 1978

А. А. и П. Л. Капицы. 1979

«Гимнасты СССР», 1964–1965, оргалит, левкас, темпера

И всё же за произведениями Жилинского долгое время не признавали права называться живописью. Критиков и коллег художника смущало использование темперы. Только не подумайте, дорогой читатель, что здесь имел место злой умысел. Вовсе нет. Работы Дмитрия Дмитриевича охотно экспонировали и высоко котировали, но неизменно относили в категорию графики. К счастью, «Гимнастам» удалось «сломать лёд» недоверия, и после того памятного триумфа на Всесоюзной выставке картины Жилинского обрели статус полноценной живописных произведений.

«Белая лошадь»

1976

ДСП, темпера

108х59

19 ноября 2019 года Сочинскому художественному музею присвоили имя Дмитрия Жилинского[

Дми́трий Дмитриевич Жили́нский ( 1927-2015) — советский и российский живописец и график, педагог, профессор.

В 1944—1946 годах учился в Московском институте прикладного и декоративного искусства. В 1951 году окончил МГАХИ имени В. И. Сурикова. Учился у Н. М. Чернышёва, С. А. Чуйкова, П. Д. Корина, А. М. Грицая и В. Н. Яковлева.

Преподавал в МГХИ (1951—1973, профессор с 1968) и Московском полиграфическом институте (с 1974); среди учеников живописцы Т. Г. Назаренко и Н. И. Нестерова.

Автор многочисленных сюжетных полотен, картин-портретов, в которых новаторски переосмыслены традиции древнерусской иконописи и живописи раннего Возрождения. Принадлежит к поколению художников «сурового стиля», но стилистически стоит особняком.

Жилинский — это Курбе с душой Рублёва. Или Энгр, в котором воплотился Никитин. Его картины — торжественные оды личности без капли лести обществу. Идеализм, в котором нет фанатизма слепой веры. Агитация без политики, вера через убеждения, гимн красоте человека как сплаву твердого характера и гибкого разума. Ранний Ренессанс, решивший встать на сторону позднего романтизма. Картины Дмитрия Дмитриевича нельзя воспринимать как нечто реалистическое, даже если облики героев выглядят узнаваемо. Главное в его творчестве — эмоции и метафоры.

Даже сам стиль живописи художника Жилинского был метафоричен. Поначалу он объединял приёмы ранних голландцев с ещё более ранними наработками византийцев со щедрыми добавлениям древнерусских иконописных мотивов. Стремясь создать максимально точный и ёмкий живописный язык, достойный прославлять героев советской культуры, науки и спорта, мастер обратился к веками проверенной классике. В качестве основы своих работ он стал использовать деревянную доску (как вариант — ДСП), а основным видом краски избрал темперу. Подобно мастерам глубокой древности, Жилинский предпочитал работать с чистым цветом. Причём настолько, что в конце концов совершенно отказался от работы с полутонами, отсветами и отражениями. Наш герой стремился вернуть объектам и явлениям их «естественный» вид, дабы строить диалог со зрителем максимально прямо и открыто.

https://art.mirtesen…fh47824231

https://dzen.ru/a/YR4Prmo2gFaSQP5q

Семья. У моря. 1964

На новых землях. Триптих. Левая часть. Строительство. 1967

Альтист. 1972

Жасмин. 1978

А. А. и П. Л. Капицы. 1979

«Гимнасты СССР», 1964–1965, оргалит, левкас, темпера

И всё же за произведениями Жилинского долгое время не признавали права называться живописью. Критиков и коллег художника смущало использование темперы. Только не подумайте, дорогой читатель, что здесь имел место злой умысел. Вовсе нет. Работы Дмитрия Дмитриевича охотно экспонировали и высоко котировали, но неизменно относили в категорию графики. К счастью, «Гимнастам» удалось «сломать лёд» недоверия, и после того памятного триумфа на Всесоюзной выставке картины Жилинского обрели статус полноценной живописных произведений.

«Белая лошадь»

1976

ДСП, темпера

108х59

19 ноября 2019 года Сочинскому художественному музею присвоили имя Дмитрия Жилинского[

Отредактировано: Птица-синица - 03 апр 2023 11:10:09

Подмосковье

57 лет

Карма: +44.06

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

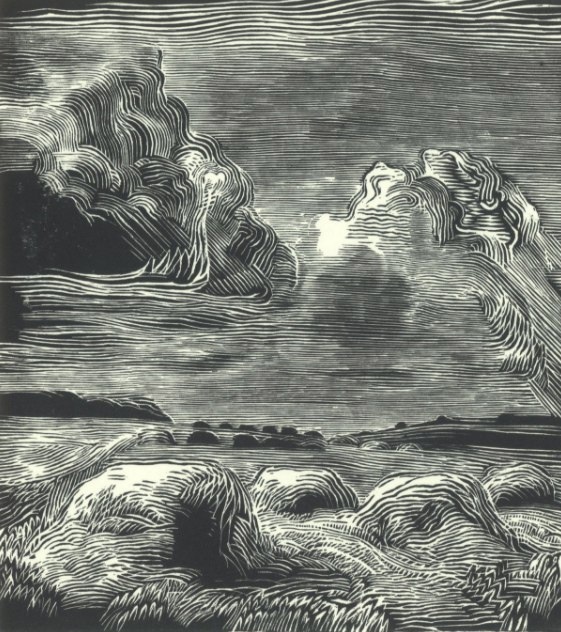

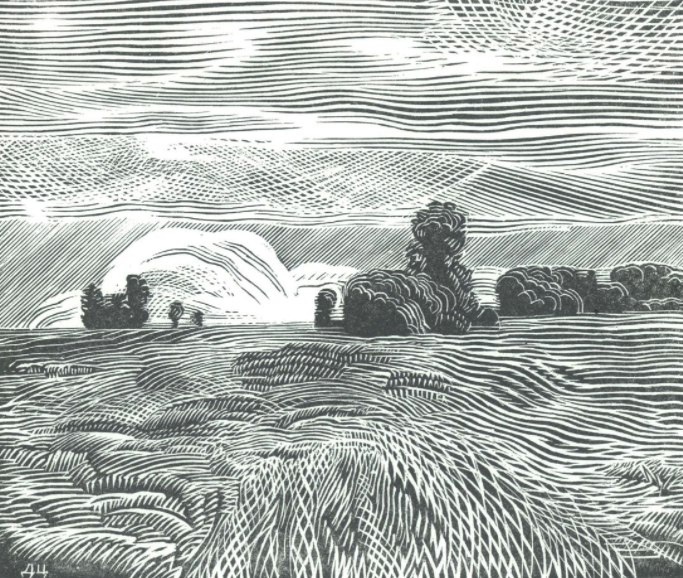

Повстречала дивные динамичные работы у Евгения Фатеева (Екатеринбургское представительство Русского художественного союза).

Цуп Дмитрий Павлович (1908, Харбин - 1995, Ростов Великий)

Художник-график, пейзажист. Член Союза художников СССР.С 1930 года обучался на живописном факультете Института пролетарского изобразительного искусства в Ленинграде (Академии художеств). В 1932 году женился на студентке архитектурного факультета Л.М. Захаровой.

В 1941 году Д. Цуп был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и выслан в Красноярский край. В 1946 году срок закончился и Д.Цуп был направлен в художественное училище г. Иваново на преподавательскую работу. Однако вскоре был уволен из училища по сокращению штатов и до 1953 года работал на Ивановском механическом заводе. После смерти Сталина Д. Цуп вернулся в Ленинград , дело его было пересмотрено и он продолжил творческую деятельность как художник.

Его работы хранятся в различный музеях в том числе и в Государственном русском музее.

Представленные мной работы - ксилография и линогравюра.

Привлек мое внимание удивительным решением неба в работах - выразительно, мощно, драматично. И фамилия символичная Центр Управления Полетом). К сожалению, названий и описания работ нет.

Цуп Дмитрий Павлович (1908, Харбин - 1995, Ростов Великий)

Художник-график, пейзажист. Член Союза художников СССР.С 1930 года обучался на живописном факультете Института пролетарского изобразительного искусства в Ленинграде (Академии художеств). В 1932 году женился на студентке архитектурного факультета Л.М. Захаровой.

В 1941 году Д. Цуп был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и выслан в Красноярский край. В 1946 году срок закончился и Д.Цуп был направлен в художественное училище г. Иваново на преподавательскую работу. Однако вскоре был уволен из училища по сокращению штатов и до 1953 года работал на Ивановском механическом заводе. После смерти Сталина Д. Цуп вернулся в Ленинград , дело его было пересмотрено и он продолжил творческую деятельность как художник.

Его работы хранятся в различный музеях в том числе и в Государственном русском музее.

Представленные мной работы - ксилография и линогравюра.

Привлек мое внимание удивительным решением неба в работах - выразительно, мощно, драматично. И фамилия символичная Центр Управления Полетом). К сожалению, названий и описания работ нет.

Скрытый текст

Отредактировано: Птица-синица - 06 апр 2023 21:11:44

70 лет

Карма: +208.10

Регистрация: 27.08.2011

Сообщений: 1,941

Читатели: 0

Бан в разделе до 22.11.2024 18:45

Регистрация: 27.08.2011

Сообщений: 1,941

Читатели: 0

Бан в разделе до 22.11.2024 18:45

Цитата: Птица-синица от 06.04.2023 19:06:15Повстречала дивные динамичные работы у Евгения Фатеева (Екатеринбургское представительство Русского художественного союза).

Цуп Дмитрий Павлович (1908, Харбин - 1995, Ростов Великий)Скрытый текст

Сегодня в машине слушал автобиографическую книгу известного кинорежиссёра С.Соловьёва. Вот там он описывает первое своё посещение Эрмитажа. Друг его остановился у полотен Матисса, сказав что это гений, автор же отнёсся с полным равнодушием. Друг спрашивает, а какая картина тебе нравится? - "Бурлаки на Волге". Далее Соловьёв рассказывает, как 2 года ходил смотреть на эти картины, прежде чем проникся Матиссом.

Не у всех есть столько времени.)

Подмосковье

57 лет

Карма: +44.06

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Цитата: Пенсионэр от 08.04.2023 13:39:41Сегодня в машине слушал автобиографическую книгу известного кинорежиссёра С.Соловьёва. Вот там он описывает первое своё посещение Эрмитажа. Друг его остановился у полотен Матисса, сказав что это гений, автор же отнёсся с полным равнодушием. Друг спрашивает, а какая картина тебе нравится? - "Бурлаки на Волге". Далее Соловьёв рассказывает, как 2 года ходил смотреть на эти картины, прежде чем проникся Матиссом.

Не у всех есть столько времени.)

О), если это был первый раз, это было давно, тогда Матисс и остальные работы из коллекций Щукина-Морозовых были на третьем этаже)- пока доберёшься , посмотришь всех Рембрандтов, Кранахов и даже Леонардо), и вот после этих всех технически безупречных работ, вы видите Танец Матисса , или девушек Гогена , или сборщицу урожая Пикассо). Да, по технике совсем другие, кажутся простыми, написанными левой ногой. Они про другое.. они тоже рассказывают истории, больше рассчитаны на чувства, эмоции

Вам не понравилось графическое небо? Все эти бои линий и черного с белым.)?

А я люблю работы, которые не дают явный ответ и явное впечатление) - оставляют свободу воображению зрителя.

Вообще), я сначала прониклась Мадонной Литта, она была очень красивой - мне лет в шесть попался буклет из Эрмитажа - качество фотографий было хорошим, но они были черно-белыми), там же была "Женщина, держащая плод Гогена- другая, со странным окружением, но зацепившая мой детский взгляд. Так и идут со мной рядом " картинки"; от Ренессанса до сегодняшних дней.

Отредактировано: Птица-синица - 09 апр 2023 16:44:57

Подмосковье

57 лет

Карма: +44.06

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Как безмерно оно - притяженье Земли,

Притяженье полей и печальных ракит,

Всех дорог, по которым мы в детстве прошли,

И дорог, по которым пройти предстоит.

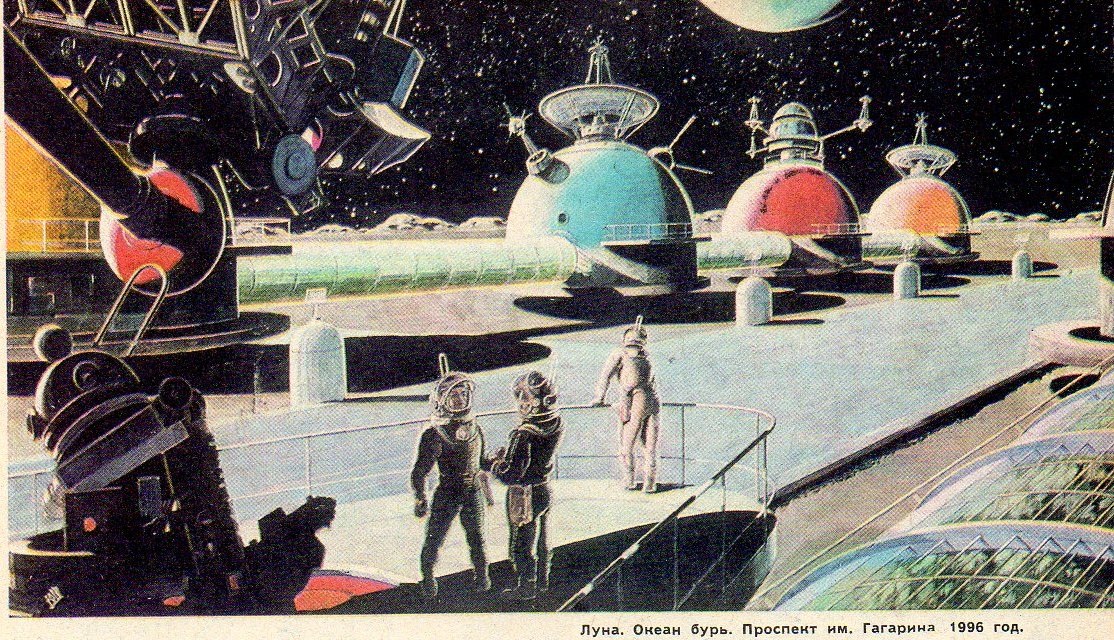

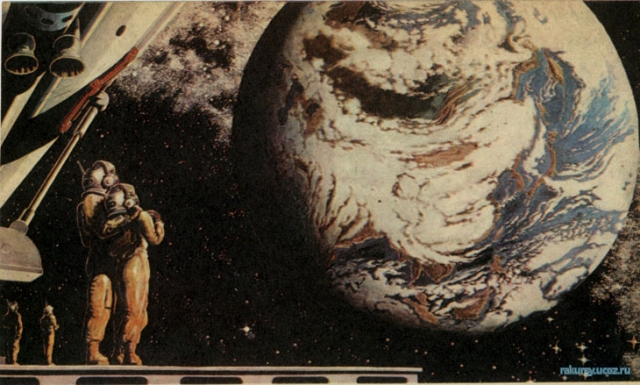

Сегодня день космонавтики)! Поздравляю всех!

Очень мне нравится этот снимок, летающие люди.

А что касается искусства:

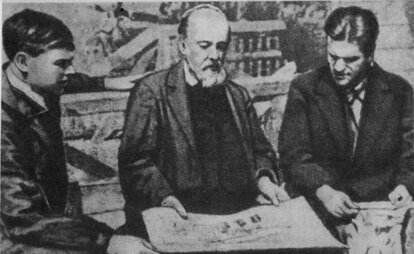

Ю́рий Па́влович Шве́ц (1902, Полтава — 1972) — советский художник-кинематографист, стоявший у истоков научно-фантастической живописи

В 1934 году Юрий Павлович вместе с К. Э. Циолковским создает декорации к первому советскому научно-фантастическому кинофильму «Космический рейс». Вот как это описывает Валентин Кленов : Серьезнейшее внимание основоположника космонавтики к каждой детали, требование строгой научности в показе космической техники будущего помогли Швецу сформировать в своем творчестве основные принципы советской научной и космической фантастики. Этот новый, молодой жанр мирового искусства возник в нашей стране в годы первых пятилеток, но впитал в себя художественные традиции многих стран и эпох. "

На снимке слева направо: Ю. Швец, К. Циолковский, В. Журавлев.

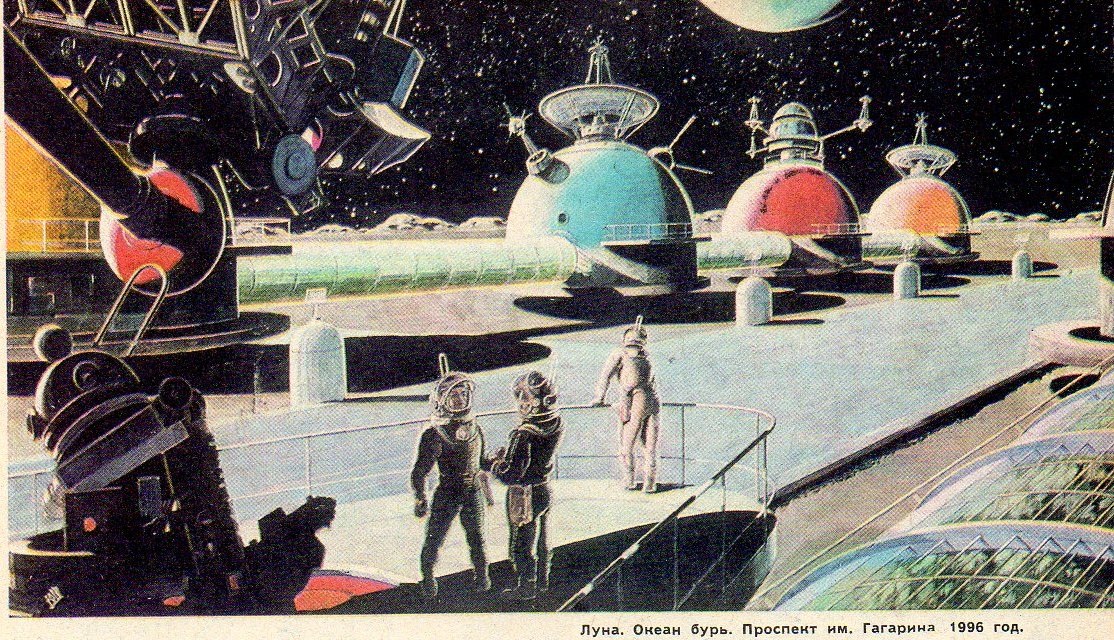

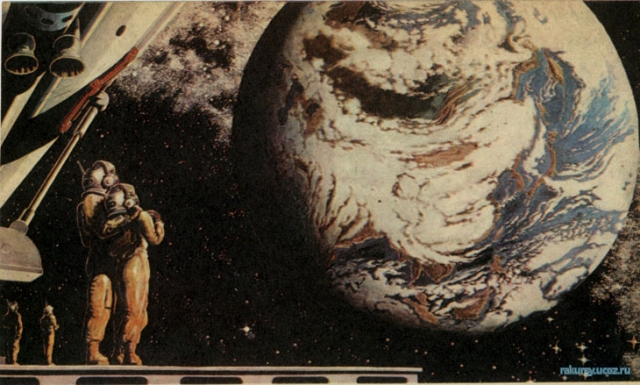

В 50—60-х годах Швец создает сотни декораций к документальным кинофильмам о космосе: «Вселенная» (1952), «Дорога к звездам» (1956), «Мечте навстречу» (1961), «Луна» (1963), «Марс» (1968) режиссера Павла Клушанцева, а также к художественному фантастическому фильму «Небо зовет» (1959).

Описывая художественную составляющую этих декораций, предоставим слово искусствоведу Валентину Кленову (http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/tm/1981/5/risun.html):

Выполненные темперой и акварелью, они в большинстве своем имеют совершенно самостоятельное художественное значение. Швец принимал участие в создании нескольких десятков фильмов разной тематики, но тема космоса была центральной в его творчестве. Именно в ней максимально проявились его познания, талант, увлеченность. До конца своих дней — он трагически погиб в автомобильной катастрофе — художник создавал все новые работы в области космической фантастики. Одна из последних датирована 1972 годом.

https://alexander-vasil.livejournal.com/22598.html?ysclid=lgd9zksom1685050189

В 1981 году журнал «Техника – молодёжи», анализируя истоки научно-фантастической живописи (космического искусства), писал[6]:

Созданные Ю. П. Швецом, его современниками и последователями произведения открыли перед советским и мировым изобразительным искусством новую, космическую дорогу. Наши потомки из третьего тысячелетия, вероятно, найдут в них одно из ярких свидетельств начала нового этапа развития мировой культуры, устремившейся в бескрайние пространства и времена.

Притяженье полей и печальных ракит,

Всех дорог, по которым мы в детстве прошли,

И дорог, по которым пройти предстоит.

Сегодня день космонавтики)! Поздравляю всех!

Очень мне нравится этот снимок, летающие люди.

А что касается искусства:

Ю́рий Па́влович Шве́ц (1902, Полтава — 1972) — советский художник-кинематографист, стоявший у истоков научно-фантастической живописи

В 1934 году Юрий Павлович вместе с К. Э. Циолковским создает декорации к первому советскому научно-фантастическому кинофильму «Космический рейс». Вот как это описывает Валентин Кленов : Серьезнейшее внимание основоположника космонавтики к каждой детали, требование строгой научности в показе космической техники будущего помогли Швецу сформировать в своем творчестве основные принципы советской научной и космической фантастики. Этот новый, молодой жанр мирового искусства возник в нашей стране в годы первых пятилеток, но впитал в себя художественные традиции многих стран и эпох. "

На снимке слева направо: Ю. Швец, К. Циолковский, В. Журавлев.

Сцена старта космического корабля с направляющей из фильма "Космический рейс". Источник https://www.kino-teatr.ru/kino/art/kino/2077/

В 50—60-х годах Швец создает сотни декораций к документальным кинофильмам о космосе: «Вселенная» (1952), «Дорога к звездам» (1956), «Мечте навстречу» (1961), «Луна» (1963), «Марс» (1968) режиссера Павла Клушанцева, а также к художественному фантастическому фильму «Небо зовет» (1959).

Описывая художественную составляющую этих декораций, предоставим слово искусствоведу Валентину Кленову (http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/tm/1981/5/risun.html):

Выполненные темперой и акварелью, они в большинстве своем имеют совершенно самостоятельное художественное значение. Швец принимал участие в создании нескольких десятков фильмов разной тематики, но тема космоса была центральной в его творчестве. Именно в ней максимально проявились его познания, талант, увлеченность. До конца своих дней — он трагически погиб в автомобильной катастрофе — художник создавал все новые работы в области космической фантастики. Одна из последних датирована 1972 годом.

https://alexander-vasil.livejournal.com/22598.html?ysclid=lgd9zksom1685050189

В 1981 году журнал «Техника – молодёжи», анализируя истоки научно-фантастической живописи (космического искусства), писал[6]:

Созданные Ю. П. Швецом, его современниками и последователями произведения открыли перед советским и мировым изобразительным искусством новую, космическую дорогу. Наши потомки из третьего тысячелетия, вероятно, найдут в них одно из ярких свидетельств начала нового этапа развития мировой культуры, устремившейся в бескрайние пространства и времена.

Отредактировано: Птица-синица - 12 апр 2023 09:01:38

Карма: +24.72

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Цитата: Птица-синица от 12.04.2023 09:01:09Как безмерно оно - притяженье Земли,

Притяженье полей и печальных ракит,

Всех дорог, по которым мы в детстве прошли,

И дорог, по которым пройти предстоит.

Сегодня день космонавтики)! Поздравляю всех!

Очень мне нравится этот снимок, летающие люди.

-------------------------------------------------------------------------

Оо, какое интересное фото! В общем, чувствуется определенное притяжение при полностью приличном поведении и наглухо закрытой одежде.

Конечно не про высшие понятия, которые олицетворяют эти люди, но как же отсточертели жалкие и отвратные картинки современных отношений между полами где основное это трусы, полуприкрытые или уже полностью на виду и написанная на лицах готовность ко всему и сразу и бесплатно.

Отредактировано: nesterova - 12 апр 2023 09:20:22

Карма: +24.72

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Подмосковье

57 лет

Карма: +44.06

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Цитата: nesterova от 12.04.2023 10:30:00Автопортрет

Ну... Очень своеобразный.Скрытый текстСкрытый текст

!

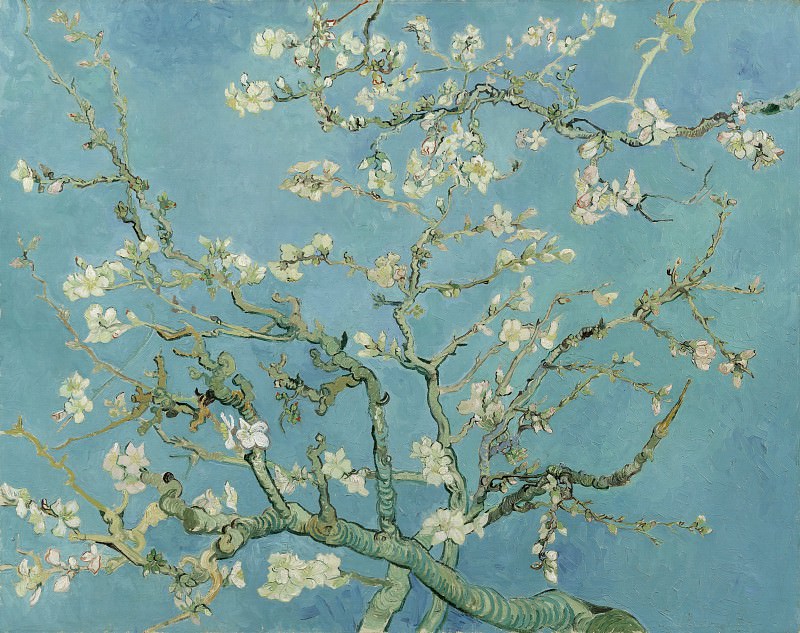

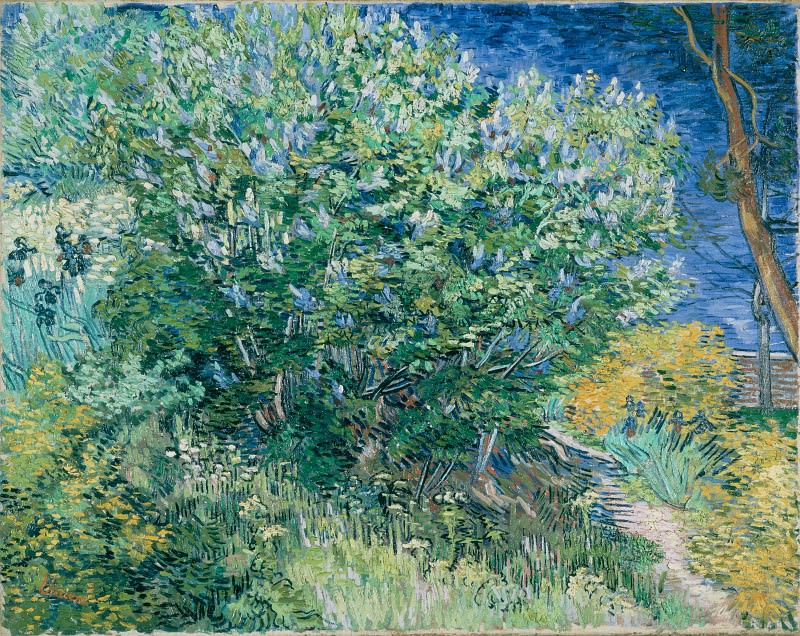

На мой взгляд, портрет - не конек Винсента, ) хотя доктор Гаше очень мил. А пейзажи великолепны, ну, то есть, есть великолепные. Удивительная работа с цветом и собственно материалом, плотностью краски, и много солнца. Работы все эмоциональные, академизм это совсем не приветствует), там отстраненность нужна. Времена тогда изменились, художники искали другое.. и, не смотря на болезнь, светлый художник был

Цветущий миндаль

Куст сирени )- хожу к нему, когда бываю в СПб

70 лет

Карма: +208.10

Регистрация: 27.08.2011

Сообщений: 1,941

Читатели: 0

Бан в разделе до 22.11.2024 18:45

Регистрация: 27.08.2011

Сообщений: 1,941

Читатели: 0

Бан в разделе до 22.11.2024 18:45

Цитата: nesterova от 12.04.2023 10:30:00Портреты

Большинство портретов на мой очень далёкий от искусства вкус более похожи на не совсем дружеские шаржи.

Карма: +24.72

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Цитата: Птица-синица от 12.04.2023 11:37:27На мой взгляд, портрет - не конек Винсента, ) хотя доктор Гаше очень мил. А пейзажи великолепны, ну, то есть, есть великолепные. Удивительная работа с цветом и собственно материалом, плотностью краски, и много солнца. Работы все эмоциональные, академизм это совсем не приветствует), там отстраненность нужна. Времена тогда изменились, художники искали другое.. и, не смотря на болезнь, светлый художник был

Цветущий миндаль

Куст сирени )- хожу к нему, когда бываю в СПб

Полностью согласна.

И каков "Куст сирени" в реальности?

Карма: +24.72

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Цитата: Пенсионэр от 12.04.2023 11:42:12Большинство портретов на мой очень далёкий от искусства вкус более похожи на не совсем дружеские шаржи.

Наверно нет... Очень выразительные, энергичные, но вроде как специально искривленные. Или Винсент их такими видел?? Но ведь портрет выложенный в Натюрмортах вполне классический, кстати шляпка очень симпатично написана.

Подмосковье

57 лет

Карма: +44.06

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Цитата: nesterova от 12.04.2023 12:27:01Наверно нет... Очень выразительные, энергичные, но вроде как специально искривленные. Или Винсент их такими видел?? Но ведь портрет выложенный в Натюрмортах вполне классический, кстати шляпка очень симпатично написана.

я не знаю, думаю, он знал, что делает, и "грустил" что ли от несовершенства мира, было такое, если верить Ирвингу Стоуну и его "Жажде жизни". Мне кажется, он единственный из тех художников конца 19 века писал людей труда, много писал, что-то не давало ему покоя.

http://vangogh-vince…study.html - наброски Винсента

Ой, Куст прекрасен), мне кажется, в натуре он менее котрастен, и примерно 80х90

Отредактировано: Птица-синица - 12 апр 2023 13:01:53

Подмосковье

57 лет

Карма: +44.06

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Регистрация: 06.05.2014

Сообщений: 500

Читатели: 2

Цитата: nesterova от 12.04.2023 10:30:00Скрытый текст

Из писем брату Тео:

"

Я хочу, чтобы ты хорошо понял, как я смотрю на искусство. Чтобы достичь в нем правдивости, нужно много и долго работать. То, чего я добиваюсь и что ставлю своей целью, чертовски трудно, и все-таки я не думаю, что мечу чересчур высоко.

Что я такое в глазах большинства? Ноль, чудак, неприятный человек, некто, у кого нет и никогда не будет положения в обществе, – словом, ничтожество из ничтожеств. Ну что ж, допустим, что все это так. Так вот, я хотел бы своей работой показать, что таится в сердце этого чудака, этого ничтожества.

Таково мое честолюбивое стремление, которое, несмотря ни на что, вдохновляется скорее любовью, чем ненавистью, скорее радостной умиротворенностью, чем страстью. Как бы часто и глубоко я ни был несчастен, внутри меня всегда живет тихая, чистая гармония и музыка. В самых нищенских лачугах и грязных углах я вижу сюжеты рисунков и картин, и меня непреодолимо тянет к ним. Чем дальше, тем больше отходят на задний план другие интересы, и чем больше я освобождаюсь от них, тем острее мой глаз начинает видеть живописное. Искусство требует упорной работы, работы, несмотря ни на что, и непрестанного наблюдения. Под упорством я подразумеваю умение не только долго работать, но и не отказываться от своих убеждений по требованию тех или иных людей.

...

Самым высоким и благородным выражением искусства для меня всегда остается искусство английское, например Миллес, Херкомер, Френк Холл. По поводу же разницы между старыми мастерами и современными я скажу лишь, что последние, возможно, являются более глубокими мыслителями.

Рембрандт и Рейсдаль и для нас не менее возвышенны, чем для своих современников, но в теперешних художниках есть нечто, касающееся нас более лично, более близко.

Таким образом, я считаю неправильным, что современные художники несколько лет тому назад поддались модному поветрию и принялись подражать старым мастерам.

По той же причине я считаю глубоко верными слова папаши Милле: «Я считаю нелепым, когда люди хотят казаться не тем, что они есть».

Эти слова кажутся всего лишь прописной истиной, однако в них заложен бездонный, глубокий, как океан, смысл, и, на мой взгляд, в них следовало бы вдуматься каждому.

..

Когда я вижу, как разные знакомые мне художники корпят над своими акварелями и картинами, но никак не могут с ними справиться, я всегда думаю только одно: «Друг, у тебя нелады с рисунком». Я ни одной минуты не жалею, что начал не с акварели и не с живописи. Я уверен, что возьму свое, если только сумею прокорпеть над работой до тех пор, пока моя рука не станет тверда во всем, что касается рисунка и перспективы. Но когда я наблюдаю, как молодые художники делают композиции и рисуют из головы, затем, тоже из головы, наобум малюют что попало, а после смотрят на свою мазню издали, мрачно корчат многозначительные рожи, пытаясь уяснить, что же, черт побери, может она означать, и, наконец, делают из нее нечто вроде картины, причем все время из головы, – тогда мне становится тошно и я начинаю думать, что это чертовски скучно и из рук вон плохо.

..

Иногда я ужасно жалею, что так мало знаю в области истории, особенно современной. Но не стоит предаваться сожалениям и опускать руки – так далеко не уйдешь; важно одно – пробиваться, идти вперед.

Натура всегда начинает с того, что сопротивляется художнику, но тот, кто берется за дело всерьез, не даст этому сопротивлению сбить его с пути; напротив, оно лишь побуждает его бороться за победу; в сущности, природа и Настоящий художник едины. Природа, конечно, intangible, однако нужно уметь взяться за нее, и взяться твердой рукой. А когда с ней вот так поспоришь и поборешься, она обязательно становится послушней и покладистей. Не скажу, что я уже добился этого, – нет человека более далекого от такой мысли, чем я, – но дело все же начинает идти лучше. Борьба с натурой иногда напоминает мне то, что Шекспир называет «Taming of the Shrew» (то есть преодолевать сопротивление настойчивостью, bongre et malgre). Во многих вопросах, в рисовании – особенно, я считаю, что «serrer de pres vaut mieux que lacher».

Чем дальше, тем больше я чувствую, что рисовать фигуры – дело хорошее, что косвенно оно благотворно влияет и на работу над пейзажем. Если рисуешь иву так, словно она – живое существо, – а в конце концов так оно и есть, – все окружение получается само собой; нужно только сосредоточить все внимание на этом дереве и не отступать, пока оно не начнет жить.

Карма: +24.72

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Цитата: Птица-синица от 12.04.2023 13:27:03Из писем брату Тео:

"

Я хочу, чтобы ты хорошо понял, как я смотрю на искусство. Чтобы достичь в нем правдивости, нужно много и долго работать. То, чего я добиваюсь и что ставлю своей целью, чертовски трудно, и все-таки я не думаю, что мечу чересчур высоко.

Что я такое в глазах большинства? Ноль, чудак, неприятный человек, некто, у кого нет и никогда не будет положения в обществе, – словом, ничтожество из ничтожеств. Ну что ж, допустим, что все это так. Так вот, я хотел бы своей работой показать, что таится в сердце этого чудака, этого ничтожества.

Таково мое честолюбивое стремление, которое, несмотря ни на что, вдохновляется скорее любовью, чем ненавистью, скорее радостной умиротворенностью, чем страстью. Как бы часто и глубоко я ни был несчастен, внутри меня всегда живет тихая, чистая гармония и музыка.

----------------------------------

Получается что Ван Гог абсолютно хороший человек...

Отредактировано: nesterova - 14 апр 2023 19:49:52

Карма: +91.18

Регистрация: 12.02.2010

Сообщений: 11,998

Читатели: 2

Регистрация: 12.02.2010

Сообщений: 11,998

Читатели: 2

Цитата: Птица-синица от 12.04.2023 12:16:33у него была довольно грубая и нервная манера письма, она для портретов не очень подходит, не шедевры, согласна).

"Мазня", называется.

Карма: +24.72

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Регистрация: 07.06.2017

Сообщений: 1,753

Читатели: 2

Хабаровск

60 лет

Карма: +125.17

Регистрация: 04.04.2012

Сообщений: 7,181

Читатели: 5

Регистрация: 04.04.2012

Сообщений: 7,181

Читатели: 5

Цитата: Птица-синица от 12.04.2023 12:16:33у него была довольно грубая и нервная манера письма, она для портретов не очень подходит, не шедевры, согласна).

Мы не видели тех, кто позировал. Может, он их приукрашивал, как мог

Сейчас на ветке:

3,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 3