Были или нет американцы на Луне?

13,621,130

111,030

58 лет

Карма: +104.97

Регистрация: 17.01.2011

Сообщений: 4,244

Читатели: 6

Регистрация: 17.01.2011

Сообщений: 4,244

Читатели: 6

Цитата: ДальнийВ от 17.08.2018 10:44:34Вы за форумом следите?

.

С чего всё началось?

neantichrist представил современный китайский научпоп о лоцировании китайцами УО, как "железное" доказательство летания аполлониариев.

Тогда его попросили предоставить современную научную китайскую работу по лоцированию Луны.

Вы встряли, предоставив ссылку китайской перепевки 70 года.

И судя по всему, вы необычайно собою гордитесь, предоставив эту ссылку ни о чём.

Нет, коллега, все началось с моего вежливого сомнения в том, что Вы поймете научную работу по лазерной локации Луны, будь она на русском, на английском или на китайском. Вот Кокурина, например, Вы не понимаете от слова "совсем" или же упорно делаете вид, что не понимаете. Ну и нафига, спрашивается, мне удовлетворять Ваши хотелки?

Так что держите чисто для порядку пресс-релиз Юньнаньской обсерватории о январском эксперименте: http://www.ynao.ac.c…37310.html . За дополнительными подробностями можете постучаться к товарищу Ли Юйцяну lyq@ynao.ac.cn . Может, он Вас и сможет удовлетворить.

Нынче Америка уже не та. А ведь в 1969–1972 гг. американцы шесть раз высаживались на Луну!

Ленинград

Карма: +225.59

Регистрация: 17.08.2015

Сообщений: 9,229

Читатели: 21

Аккаунт заблокирован

Бан в ветке до 05.09.2124 14:49

Регистрация: 17.08.2015

Сообщений: 9,229

Читатели: 21

Аккаунт заблокирован

Бан в ветке до 05.09.2124 14:49

Цитата: ДальнийВ от 17.08.2018 13:19:00А вот что выдал луноход-1

Читаем Довганя - "Лунная одиссея отечественной космонавтики" стр- 204

"... Регулярное применение пенетрометра показало, что физико механические свойства грунта могут иметь значительные различия даже на соседних участках местности."

П.С.

А на американских киношных роликах ничего этого нет. "Лунная" арба везде оставляла одинаковый неглубокий след. Вся американская "лунная" поверхность имеет одинаковые физико механические свойства.

Да и астронавты ничего подобного не заметили.

Врете, милейший. Нагло врете.

- Что-нибудь запрещенное имеете?

- Да. Собственное мнение.

"Авантюра - не место для дискуссий!"

- Да. Собственное мнение.

"Авантюра - не место для дискуссий!"

Петербург

Карма: +24.80

Регистрация: 19.01.2018

Сообщений: 238

Читатели: 0

Регистрация: 19.01.2018

Сообщений: 238

Читатели: 0

Цитата: перегрев от 14.08.2018 23:10:46Цитата"По трехслойным панелям, скажем, с алюминиевыми сотовыми наполнителями, были только теоретические заделы, именно заделы. Методики их расчета требовали серьезных проверок, а технологическое обеспечение изготовления только разрабатывалось. Делать такие панели путем фрезерования представлялось сложным как в расчетном, так и в технологическом плане."

А если так выделить?

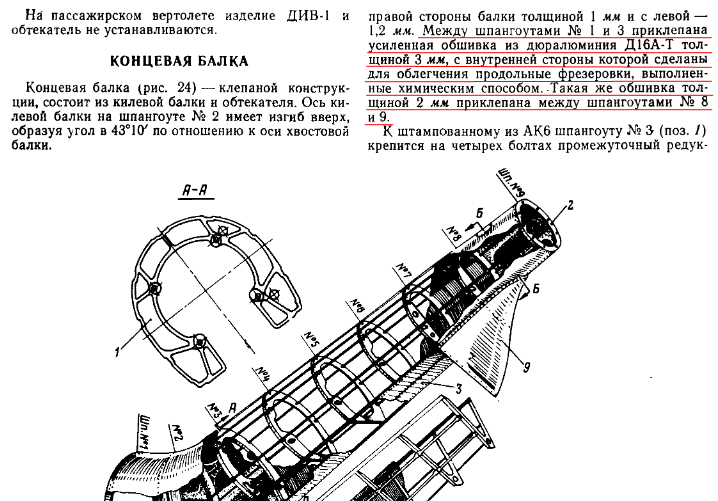

При производстве вертолета МИ-8 в середине 60-х годов использовалась тонкая обшивка, фрезерованная химическим способом.

Карма: +515.83

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

https://www.factroom.ru/facts/15143

Реактивное авиастроение в 1950-х годах только начиналось. Первым лайнером

стала «Комета» — детище de Havilland (британская авиастроительная компания).

Это был ультрасовременный реактивный пассажирский самолёт с уникальными

для того времени техническими характеристиками и герметичной кабиной.

К сожалению, в 1954-м две «Кометы» развалились прямо в полёте, угробив в

общей сложности 56 человек.

Причина до смешного проста: квадратные иллюминаторы. Это была одна из

тех досадных мелочей, которые легко упустить при проектировании; но как

только что-нибудь происходит, они становятся очевидны даже ребёнку.

Квадратное окно состоит из четырех 90-градусных выемок, а стало быть, у него

есть четыре слабых места. Если бы на ваш дом надавили, то трещина

непременно прошла бы через угол какого-нибудь окна.

Вы замечали, что иллюминаторы во всех самолётах круглые? Это делается не

для красоты — круглая форма не позволяет разорвать самолёт на куски. Давление

распределяется по всей кривой вместо того, чтобы идти трещинами по углам

(как выяснилось) и разрывать самолёт в клочья.

Поверьте, выяснить это было нелегко. Эксперты понятия не имели, почему

конструкция самолёта разваливается, пока не протестировали структуру путём

многократной симуляции давления на кабину. Конечно же, фюзеляж, в конце

концов, лопнул, и разрыв начинался как раз с этих пресловутых углов. С тех

пор иллюминаторы у всех самолётов только круглые.

----------------------------------

Очевидно "даже ребенку" но не многоопытным инженерам НАСА выбравших треугольные

иллюминаторы для аппарата, который должен был впервые спустить человека на Луну ...

Реактивное авиастроение в 1950-х годах только начиналось. Первым лайнером

стала «Комета» — детище de Havilland (британская авиастроительная компания).

Это был ультрасовременный реактивный пассажирский самолёт с уникальными

для того времени техническими характеристиками и герметичной кабиной.

К сожалению, в 1954-м две «Кометы» развалились прямо в полёте, угробив в

общей сложности 56 человек.

Причина до смешного проста: квадратные иллюминаторы. Это была одна из

тех досадных мелочей, которые легко упустить при проектировании; но как

только что-нибудь происходит, они становятся очевидны даже ребёнку.

Квадратное окно состоит из четырех 90-градусных выемок, а стало быть, у него

есть четыре слабых места. Если бы на ваш дом надавили, то трещина

непременно прошла бы через угол какого-нибудь окна.

Вы замечали, что иллюминаторы во всех самолётах круглые? Это делается не

для красоты — круглая форма не позволяет разорвать самолёт на куски. Давление

распределяется по всей кривой вместо того, чтобы идти трещинами по углам

(как выяснилось) и разрывать самолёт в клочья.

Поверьте, выяснить это было нелегко. Эксперты понятия не имели, почему

конструкция самолёта разваливается, пока не протестировали структуру путём

многократной симуляции давления на кабину. Конечно же, фюзеляж, в конце

концов, лопнул, и разрыв начинался как раз с этих пресловутых углов. С тех

пор иллюминаторы у всех самолётов только круглые.

----------------------------------

Очевидно "даже ребенку" но не многоопытным инженерам НАСА выбравших треугольные

иллюминаторы для аппарата, который должен был впервые спустить человека на Луну ...

Отредактировано: pmg - 18 авг 2018 в 22:23

Люблю теперь я Украину

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

57 лет

Карма: +161.58

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Цитата: moonnow от 17.08.2018 22:45:53При производстве вертолета МИ-8 в середине 60-х годов использовалась тонкая обшивка, фрезерованная химическим способом.

Вас ничего в приведенном фрагменте не смущает? Ну там, "шпангоут", "приклёпана", "обшивка"? Ничего, что автор мемуаров о проектировании лунного посадочного корабля говорит о несущей оболочке, а Вы втуляете в качестве "доказательства" (чего, кстати?) пример с ненесущей обшивкой? Да еще и из Д-16, да еще и толщиной аж 3 мм?

"Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно."

К.Клаузевиц

К.Клаузевиц

Карма: +523.51

Регистрация: 30.07.2016

Сообщений: 7,437

Читатели: 2

Регистрация: 30.07.2016

Сообщений: 7,437

Читатели: 2

Цитата: pmg от 18.08.2018 20:20:52

И фольга ведь целая после взлета. 100% гравицапу пропили америкашки, или луц закончился.

57 лет

Карма: +161.58

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Цитата: pmg от 18.08.2018 20:20:52https://www.factroom.ru/facts/15143

Причина до смешного проста: квадратные иллюминаторы. Это была одна из

тех досадных мелочей, которые легко упустить при проектировании; но как

только что-нибудь происходит, они становятся очевидны даже ребёнку.

Квадратное окно состоит из четырех 90-градусных выемок, а стало быть, у него

есть четыре слабых места. Если бы на ваш дом надавили, то трещина

непременно прошла бы через угол какого-нибудь окна.

Вы замечали, что иллюминаторы во всех самолётах круглые? Это делается не

для красоты — круглая форма не позволяет разорвать самолёт на куски. Давление

распределяется по всей кривой вместо того, чтобы идти трещинами по углам

(как выяснилось) и разрывать самолёт в клочья.

Поверьте, выяснить это было нелегко. Эксперты понятия не имели, почему

конструкция самолёта разваливается, пока не протестировали структуру путём

многократной симуляции давления на кабину. Конечно же, фюзеляж, в конце

концов, лопнул, и разрыв начинался как раз с этих пресловутых углов. С тех

пор иллюминаторы у всех самолётов только круглые.

----------------------------------

В это фрагменте бесподобно решительно всё. Начиная от стилистики статьи, предназначенной для малолетней школоты, заканчивая тем, что ученый мирового класса, с зашкаливающим индексом цитирования, автор статей и монограмм, зачинатель самобытной научный школы, прирожденный оратор и педагог, эту самую детскую статью сюда притаскивает. Не иначе как нахлынули воспоминания про бесшабашную юность, когда он еще не был "глыбой необойдимой",

а был лопоухим сборщиком железобетонных судов второго разряда и еще только нарабатывал навыки безошибочной идентификации крепежа по фотографии на предмет его причастности к "правильному" крепежу...

а был лопоухим сборщиком железобетонных судов второго разряда и еще только нарабатывал навыки безошибочной идентификации крепежа по фотографии на предмет его причастности к "правильному" крепежу...Цитата: pmg от 18.08.2018 20:20:52Очевидно "даже ребенку" но не многоопытным инженерам НАСА выбравших треугольные

иллюминаторы для аппарата, который должен был впервые спустить человека на Луну ...

Я даже Дуглас вспоминать не буду. Вот этот самолётик узнаете?

А вот фигня откуда?

С трёх раз угадаете?

P.S. Мне байки за "крепеж" от слесаря-сборщика 2 разряда напомнили давнюю историю на Большаке, когда один такой же "матерый" профессионал рассказывал, что авиационный/ракетный крепеж он с первого взгляда отличает. Мол, особая культура производства

. Ну я ему и сыпанул вперемешку фотки общепромышленных болтов и гаек и специальных (1й нормали (авиационных) и ракетных) и попросил его выбрать ракетные/авиационные. Как водится чутье клиента не подвело, выбрал он исключительно ДИНовский ширпотреб, проигнорировав даже самоконтрящуюся гайку...

. Ну я ему и сыпанул вперемешку фотки общепромышленных болтов и гаек и специальных (1й нормали (авиационных) и ракетных) и попросил его выбрать ракетные/авиационные. Как водится чутье клиента не подвело, выбрал он исключительно ДИНовский ширпотреб, проигнорировав даже самоконтрящуюся гайку...

"Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно."

К.Клаузевиц

К.Клаузевиц

Карма: +515.83

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

Цитата: перегрев от 19.08.2018 10:07:40В это фрагменте бесподобно решительно всё. Начиная от стилистики статьи, предназначенной для малолетней школоты, заканчивая тем, что ученый мирового класса, с зашкаливающим индексом цитирования, автор статей и монограмм, зачинатель самобытной научный школы, прирожденный оратор и педагог, эту самую детскую статью сюда притаскивает. Не иначе как нахлынули воспоминания про бесшабашную юность, когда он еще не был "глыбой необойдимой",а был лопоухим сборщиком железобетонных судов второго разряда и еще только нарабатывал навыки безошибочной идентификации крепежа по фотографии на предмет его причастности к "правильному" крепежу...

Я даже Дуглас вспоминать не буду. Вот этот самолётик узнаете?

А вот фигня откуда?

С трёх раз угадаете?

P.S. Мне байки за "крепеж" от слесаря-сборщика 2 разряда напомнили давнюю историю на Большаке, когда один такой же "матерый" профессионал рассказывал, что авиационный/ракетный крепеж он с первого взгляда отличает. Мол, особая культура производства. Ну я ему и сыпанул вперемешку фотки общепромышленных болтов и гаек и специальных (1й нормали (авиационных) и ракетных) и попросил его выбрать ракетные/авиационные. Как водится чутье клиента не подвело, выбрал он исключительно ДИНовский ширпотреб, проигнорировав даже самоконтрящуюся гайку...

Не надо ля-ля. Кометы из-за чего развалились в воздухе? Угадайте с трех раз.

Что касается этого Бе-200 то наверное можно и треугольные окна делать в фюзеляже

который должен быть достаточно прочным что бы десятками лет садиться и взлетать

с воды в тяжело груженном состоянии. ЛМ совершенно другое дело. Тонкостенная

конструкция где все на тоненького и каждый грамм на счету и которая к тому же должна

работать при перегрузках в несколько G. Сколько у них там было на взлетах-посадках,

и с Земли тоже? 3-4G никак не меньше. Это соответствует даже не Бе200 а маневрированию

истребителя во время воздушного боя. Кто то из астронавтов, Коллинз кажется, хвастался

что в этом ЛМ при желании дыру можно было пробить ударом кулака. Хотя это действительно

не моя область однако для любого технически грамотного человека ясно что в данном

случае треугольные окна это огромный дополнительный риск. Да и зачем такая экзотика

когда есть нормальные проверенные временем решения, которые к тому же и обеспечивают

минимизацию веса за счет равномерного распределения нагрузок на этот, прости Господи,

сарай из подручных материалов с ближайшей помойки?

Люблю теперь я Украину

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Карма: +219.74

Регистрация: 12.02.2009

Сообщений: 6,343

Читатели: 3

Регистрация: 12.02.2009

Сообщений: 6,343

Читатели: 3

Цитата: pmg от 19.08.2018 12:13:14Что касается этого Бе-200 то наверное можно и треугольные окна делать в фюзеляже

который должен быть достаточно прочным что бы десятками лет садиться и взлетать

с воды в тяжело груженном состоянии.

Убийственная логика.

"очевидны даже ребёнку. Квадратное окно состоит из четырех 90-градусных выемок, а стало быть, у него есть четыре слабых места"

Так и вижу конструкторов Бе-200 в представлении pmg: ну ему же один хрен надо взлетать/садиться на воду десятками лет, поможем ему в этом — сделаем квадратные иллюминаторы, которые, оно конечно, как "очевидно даже ребёнку", "разрывают самолёты в клочья", но зато так красивше.

Цитата: pmg от 19.08.2018 12:13:14ЛМ совершенно другое дело. Тонкостенная

конструкция где все на тоненького и каждый грамм на счету

Ну конечно, в Бе-200 же вес никого не волнует. Подумаешь... Лишь бы не утоп, да?

Цитата: pmg от 19.08.2018 12:13:14и которая к тому же должна

работать при перегрузках в несколько G.Сколько у них там было на взлетах-посадках,

и с Земли тоже? 3-4G никак не меньше. Это соответствует даже не Бе200 а маневрированию

истребителя во время воздушного боя.

Это ещё вопрос, у кого рабочие условия хуже — у обшивки ЛМ или фюзеляжа Бе-200, особенно учитывая сроки эксплуатации и усталостные разрушения, ставшие причиной аварий "Комет", которые Вы привлекли себе в аргументы в своём стартовом посте-копипасте – трёхкопеечном передёрге для детей младшего дошкольного возраста (и приравненных к ним заапупейцев).

Цитата: pmg от 19.08.2018 12:13:14Кто то из астронавтов, Коллинз кажется, хвастался

что в этом ЛМ при желании дыру можно было пробить ударом кулака.

Цитату привести сможете?

Цитата: pmg от 19.08.2018 12:13:14Хотя это действительно

не моя область однако для любого технически грамотного человека

Где, простите за прямоту, Вы, и где техническая грамотность?!

Цитата: pmg от 19.08.2018 12:13:14ясно что в данном

случае треугольные окна это огромный дополнительный риск. Да и зачем такая экзотика

когда есть нормальные проверенные временем решения, которые к тому же и обеспечивают

минимизацию веса за счет равномерного распределения нагрузок

А попробуйте мысленно применить данное рассуждение к квадратным иллюминаторам Бе-200. А потом задуматься: может это Вы чего не так понимаете?

Цитата: pmg от 19.08.2018 12:13:14на этот, прости Господи,

сарай из подручных материалов с ближайшей помойки?

Это очень дешёвая манипуляция. "Курятник", "сарай", "с помойки". Подчёркивает глупость и слабость Вашей позиции.

Отредактировано: Alexxey - 19 авг 2018 в 14:10

Кемерово

Карма: +83.48

Регистрация: 30.09.2014

Сообщений: 1,232

Читатели: 0

Регистрация: 30.09.2014

Сообщений: 1,232

Читатели: 0

Цитата: pmg от 19.08.2018 12:13:14треугольные окна это огромный дополнительный риск. Да и зачем такая экзотика

Зато треугольное смотрится футуристично; опять же, цеху реквизита три пропила сделать проще, чем выпиливать груг или, того хуже, эллипс какой-нибудь.

Карма: +515.83

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

Цитата: Alexxey от 19.08.2018 14:03:21Убийственная логика.

"очевидны даже ребёнку. Квадратное окно состоит из четырех 90-градусных выемок, а стало быть, у него есть четыре слабых места"

Так и вижу конструкторов Бе-200 в представлении pmg: ну ему же один хрен надо взлетать/садиться на воду десятками лет, поможем ему в этом — сделаем квадратные иллюминаторы, которые, оно конечно, как "очевидно даже ребёнку", "разрывают самолёты в клочья", но зато так красивше.

Ну конечно, в Бе-200 же вес никого не волнует. Подумаешь... Лишь бы не утоп, да?

Это ещё вопрос, у кого рабочие условия хуже — у обшивки ЛМ или фюзеляжа Бе-200, особенно учитывая сроки эксплуатации и усталостные разрушения, ставшие причиной аварий "Комет", которые Вы привлекли себе в аргументы в своём стартовом посте-копипасте – трёхкопеечном передёрге для детей младшего дошкольного возраста (и приравненных к ним заапупейцев).

Цитату привести сможете?

Где, простите за прямоту, Вы, и где техническая грамотность?!

А попробуйте мысленно применить данное рассуждение к квадратным иллюминаторам Бе-200. А потом задуматься: может это Вы чего не так понимаете?

Это очень дешёвая манипуляция. "Курятник", "сарай", "с помойки". Подчёркивает глупость и слабость Вашей позиции.

У меня ничего необычного не наблюдается, вполне обычная общепринятая

инженерная логика. То что она для вас "убийственная" это ваши проблемы.

У вас же как обычно ничего конкретного и существенного, кроме дурацких

предложений и слабых попыток личных оскорблений. Кстати извинить не

могу. Поэтому отвечу как в детстве у нас во дворе в таких случаях было

принято отвечать - САМ ДУРАК!

Люблю теперь я Украину

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Карма: +515.83

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

https://a-kudryavets…m/548.html

Кое что уже было, например по исчезающим и появляющимся шлангам

и эмблемам на скафандрах и транспортной машине. Ничего. Повторение,

как известно, мать учения. Да и новых фоток много.

Есть и кое что новенькое, для меня по крайней мере. Судя по фото в Сатурн

загрузили не совсем тот ЛМ, который прилетел на Луну.

Грузили:

Прилетело:

http://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/AS11-40-5915.jpg

Кое что уже было, например по исчезающим и появляющимся шлангам

и эмблемам на скафандрах и транспортной машине. Ничего. Повторение,

как известно, мать учения. Да и новых фоток много.

Есть и кое что новенькое, для меня по крайней мере. Судя по фото в Сатурн

загрузили не совсем тот ЛМ, который прилетел на Луну.

Грузили:

Прилетело:

http://www.hq.nasa.gov/alsj/a11/AS11-40-5915.jpg

Люблю теперь я Украину

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Карма: +515.83

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

http://mo---on.narod.ru/

К факторам не высокой надежности ЛМ Аполлон следует отнести и нижеследующие:

"Стремление сделать конструкцию корабля Apollo легкой привело к тому, что узел стыковки командного отсека с лунным кораблем оказался не очень жестким, вследствие этого возникают изгибные колебания Apollo. Те же требования легкости конструкции заставили отказаться от перегородок в баках для гашения плескания топлива, что привело к появлению вынужденных колебании Apollo и несбалансированных моментов при работе ЖРД взлетной ступени." (Ракетостроение т3 2-4)

"...модуль, конструкция которого была рассчитана на лунную гравитацию, представлял собой сооружение весьма хрупкое.- Швейкарт должен быть очень осторожен, - предупреждал Макдивитт. - Одно неверное движение, и он повредит лунный модуль. Стенки его настолько тонки и непрочны, что человек может пробить их ногой. На Земле стенки лунного отсека может повредить даже случайно оброненная отвертка...

Я две недели рассматривал лунную кабину, которая стояла в зале, где разместилась пресса во время полета «Союза-19» и «Аполлона» в Хьюстоне. «Паучок» сделан из металлической фольги. Не из такой, конечно, в которую заворачивают шоколадные конфеты, но все-таки, если выбирать из двух определений: металлический лист или металлическая фольга - фольга точнее. В вакууме жесткость этой конструкции увеличивалась за счет внутреннего надува, но все-таки она оставалась весьма субтильной" (СЛЕДЫ НА ЛУНЕ. Глава V)

Летом 1968 года за два месяца до намеченного старта «Аполлона-7» события в Казахстане (на юго-востоке от Москвы) и в Бетпэйдже (Лонг-Айленд – на северо-востоке от Левиттауна) вынудили изменить этот осторожный план. В августе первый лунный модуль прибыл на Мыс Кеннеди с аэрокосмического завода «Грумман» в Бетпэйдже, и по оценкам самых оптимистичных специалистов он никуда не годился. Первые испытания хрупкого, покрытого фольгой корабля выявили большие и, видимо, неразрешимые проблемы в каждой критической компоненте. Составные части корабля прибыли на Мыс в разобранном виде и при последующей сборке, казалось, не подходили друг другу. Электрические системы и трубопроводы не работали, как положено. Швы, прокладки и шайбы, которые должны были быть герметичными и плотно посаженными, повсюду протекали. Неисправностей, конечно, стоило ожидать. За десять лет строительства гладких, аэродинамичных кораблей, предназначенных для пролета сквозь атмосферу на орбиту Земли, никто даже не попытался построить пилотируемый корабль для использования исключительно в безвоздушном пространстве или на поверхности Луны в условиях одной шестой земной гравитации. Но некоторые неисправности этого корабля не могли себе представить даже самые худшие пессимисты из «НАСА». (История лунной экспедиции «АПОЛЛОН-13»)

К факторам не высокой надежности ЛМ Аполлон следует отнести и нижеследующие:

"Стремление сделать конструкцию корабля Apollo легкой привело к тому, что узел стыковки командного отсека с лунным кораблем оказался не очень жестким, вследствие этого возникают изгибные колебания Apollo. Те же требования легкости конструкции заставили отказаться от перегородок в баках для гашения плескания топлива, что привело к появлению вынужденных колебании Apollo и несбалансированных моментов при работе ЖРД взлетной ступени." (Ракетостроение т3 2-4)

"...модуль, конструкция которого была рассчитана на лунную гравитацию, представлял собой сооружение весьма хрупкое.- Швейкарт должен быть очень осторожен, - предупреждал Макдивитт. - Одно неверное движение, и он повредит лунный модуль. Стенки его настолько тонки и непрочны, что человек может пробить их ногой. На Земле стенки лунного отсека может повредить даже случайно оброненная отвертка...

Я две недели рассматривал лунную кабину, которая стояла в зале, где разместилась пресса во время полета «Союза-19» и «Аполлона» в Хьюстоне. «Паучок» сделан из металлической фольги. Не из такой, конечно, в которую заворачивают шоколадные конфеты, но все-таки, если выбирать из двух определений: металлический лист или металлическая фольга - фольга точнее. В вакууме жесткость этой конструкции увеличивалась за счет внутреннего надува, но все-таки она оставалась весьма субтильной" (СЛЕДЫ НА ЛУНЕ. Глава V)

Летом 1968 года за два месяца до намеченного старта «Аполлона-7» события в Казахстане (на юго-востоке от Москвы) и в Бетпэйдже (Лонг-Айленд – на северо-востоке от Левиттауна) вынудили изменить этот осторожный план. В августе первый лунный модуль прибыл на Мыс Кеннеди с аэрокосмического завода «Грумман» в Бетпэйдже, и по оценкам самых оптимистичных специалистов он никуда не годился. Первые испытания хрупкого, покрытого фольгой корабля выявили большие и, видимо, неразрешимые проблемы в каждой критической компоненте. Составные части корабля прибыли на Мыс в разобранном виде и при последующей сборке, казалось, не подходили друг другу. Электрические системы и трубопроводы не работали, как положено. Швы, прокладки и шайбы, которые должны были быть герметичными и плотно посаженными, повсюду протекали. Неисправностей, конечно, стоило ожидать. За десять лет строительства гладких, аэродинамичных кораблей, предназначенных для пролета сквозь атмосферу на орбиту Земли, никто даже не попытался построить пилотируемый корабль для использования исключительно в безвоздушном пространстве или на поверхности Луны в условиях одной шестой земной гравитации. Но некоторые неисправности этого корабля не могли себе представить даже самые худшие пессимисты из «НАСА». (История лунной экспедиции «АПОЛЛОН-13»)

Люблю теперь я Украину

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Харьков-Киев

25 лет

Карма: +69.77

Регистрация: 11.03.2011

Сообщений: 475

Читатели: 0

Регистрация: 11.03.2011

Сообщений: 475

Читатели: 0

Цитата: перегрев от 14.08.2018 23:55:28Лапочка, это Ваш подельник, попытался поставить под сомнение воспоминания конструктора сославшись, что на картинке нет упоминаемого глобуса. Мол в маразме человек, не знает что пишет. А в качестве доказательства привел ссылку на проект который вообще не предусматривал посадку на Луну и посадочного корабля в составе не имел. На чем и был предметно пойман и уличен в дешевой подтасовке

Если перейти по указанной ссылке

http://www.cosmoworl…_moon.html

То в первых же строчках статьи можно прочитать

"и "Н1-Л3" (посадка на Луну)""

Если же не слишком торопиться написать очередную глупость, то можно утерпеть и долистать до рисунков и фотографий лунной кабины.

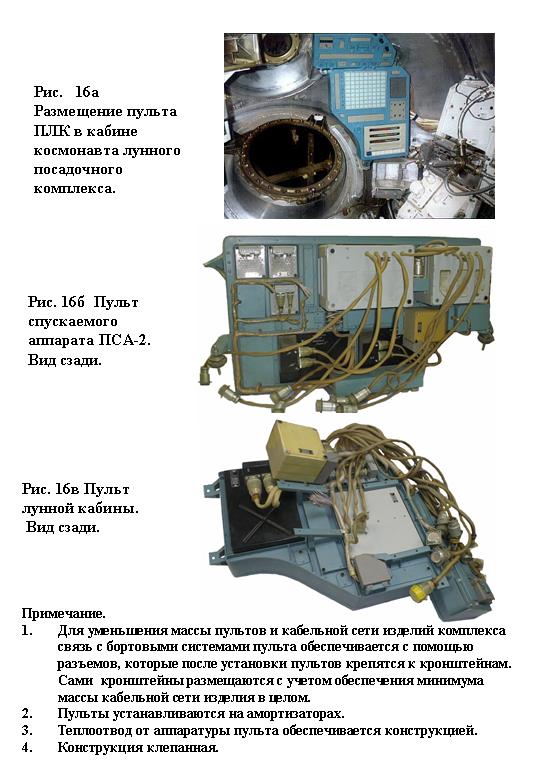

Можно ли мне указать на находящийся на этом пульте глобус?

Пусть даже и с обратной его стороны.

Но это не самое интересное.

Если бы бесплодные форумные клоуны были бы в состоянии дочитывать до конца, хотя бы свои собственные ссылки, то они могли бы узнать немало любпытного. В том числе и про глобусы в лунной кабине.

Цитирую:

К нам обратился Юрий Александрович Тяпченко, принимавший участие в создании систем отображения информации для всех отечественных космических кораблей, и предложил подготовить комментарий в связи с необходимостью прояснения и уточнения некоторых мест в книге. С подготовленным Ю.А.Тяпченко комментарием можно ознакомиться здесь.

"Книга В.М. Филина является уникальной. В ней передана атмосфера творчества, которая всегда сопровождает создание новой техники. Передан процесс поиска нужных решений.

Скрытый текст

Это, так сказать, за здравие. Теперь за упокой. Я коснусь только тех разделов, к которым имею непосредственное отношение. При этом если окажется, что в других разделах творится тоже самое, то Вячеславу Михайловичу придется начать переписывать эту книгу.

Скрытый текст

(6). «На пульте расположили даже глобус Земли». ТЮА. «Глобуса Земли» не мог быть на посадочном лунном модуле, и его там не было. Если он и нужен был бы, то только в СА и то только в том случае, если бы после лунной экспедиции возвращаемый корабль летал бы вокруг Земли. Но этого не было, поэтому «глобуса Земли» не было не только в лунном модуле, но и в спускаемом аппарате. При этом следует сказать, что прорабатывалась возможность создания автоматического планшета. Но он оказывался тяжелым и требовал специфических карт.

Скрытый текст

Юрий Александрович Тяпченко,

г. Жуковский

Три перышка Вам для равновесия!

Карма: +219.74

Регистрация: 12.02.2009

Сообщений: 6,343

Читатели: 3

Регистрация: 12.02.2009

Сообщений: 6,343

Читатели: 3

Цитата: pmg от 19.08.2018 15:56:57https://a-kudryavets.livejournal.com/548.html

Решили утопить свой позор в тупой копипасте? Не, так не пойдёт. В качестве ссылок, котирующихся за аргументы, достойные обсуждения, будьте так любезны использовать места, достойные посещения. Ссылки на офф. сайты, документы, научные статьи. Вы же учёный, Вы обучены работе с источниками?

Цитата: pmg от 19.08.2018 15:56:57Кое что уже было, например по исчезающим и появляющимся шлангам

и эмблемам на скафандрах и транспортной машине.

Ничего. Повторение,

как известно, мать учения. Да и новых фоток много.

По появляющимся и исчезающим шлангам и эмблемам уже упарывались многие, да. Желаете повторить? Начинайте.

Цитата: pmg от 19.08.2018 15:56:57Есть и кое что новенькое, для меня по крайней мере. Судя по фото в Сатурн

загрузили не совсем тот ЛМ, который прилетел на Луну.

Не-не, тут Вам, дружище, круто изменяет научная честность, если Вам вообще знакомо такое понятие. Правильное определение: ориентируясь на информацию из помойки, pmg решил, будто "в Сатурн загрузили не совсем тот ЛМ, который прилетел на Луну", и теперь растпространяет эту лажу, не вдаваясь.

Цитата: pmg от 19.08.2018 15:56:57Грузили:

Прилетело:

От себя, пожалуйста: ссылки на фото, анализ, обоснования, выводы. Ходить в каждый тиражируемый хомячками ЖЖ — много чести.

57 лет

Карма: +161.58

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Регистрация: 17.04.2009

Сообщений: 6,565

Читатели: 30

Цитата: Alexxey от 19.08.2018 14:03:21Это ещё вопрос, у кого рабочие условия хуже — у обшивки ЛМ или фюзеляжа Бе-200, особенно учитывая сроки эксплуатации и усталостные разрушения, ставшие причиной аварий "Комет", которые Вы привлекли себе в аргументы в своём стартовом посте-копипасте – трёхкопеечном передёрге для детей младшего дошкольного возраста (и приравненных к ним заапупейцев).

Это не вопрос, а абсолютный факт, с точки зрения прочности условия эксплуатации любого самолета, а тем более самолета-амфибии неизмеримо жестче, чем условия эксплуатации космического корабля. Непременным спутником эксплуатации авиационной техники являются широкополосные вибрации и циклические статические нагрузки. Это, кстати, "очевидно даже ребенку"

К слову, родовых недостатков треугольных иллюминаторов начисто лишены пятигугольные

К слову, родовых недостатков треугольных иллюминаторов начисто лишены пятигугольные

Что тоже совершенно понятно с точки зрения "инженерной" (прости Господи!) логики – углов-то на 60% больше, значит напряжения в концентраторах соответственно на 60% меньше...

Почти идеальной заменой расово-правильному круглому иллюминатору является восьмиугольный, но до таких иллюминаторов человечество пока не доросло...

Почти идеальной заменой расово-правильному круглому иллюминатору является восьмиугольный, но до таких иллюминаторов человечество пока не доросло...

"Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно."

К.Клаузевиц

К.Клаузевиц

Карма: +515.83

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

Цитата: перегрев от 19.08.2018 19:19:56Это не вопрос, а абсолютный факт, с точки зрения прочности условия эксплуатации любого самолета, а тем более самолета-амфибии неизмеримо жестче, чем условия эксплуатации космического корабля. Непременным спутником эксплуатации авиационной техники являются широкополосные вибрации и циклические статические нагрузки. Это, кстати, "очевидно даже ребенку"К слову, родовых недостатков треугольных иллюминаторов начисто лишены пятигугольные

Что тоже совершенно понятно с точки зрения "инженерной" (прости Господи!) логики – углов-то на 60% больше, значит напряжения в концентраторах соответственно на 60% меньше...Почти идеальной заменой расово-правильному круглому иллюминатору является восьмиугольный, но до таких иллюминаторов человечество пока не доросло...

И что? Причем тут иллюминаторы Бе200 вообще? Бе-200 что ли предназначены

к полетам с перегрузками 4G какие должен был выдерживать этот хлипкий ЛМ

и имеют точно такой же как на ЛМ фюзеляж? Нет же. По крепче Бе200 будут по

конструкции чем LM. Много крепче при меньших проектных нагрузках. Могу

поспорить что "ударом ноги", как утверждают американские астронавты, дыру

в Бе200 не пробьешь. Логика совсем в другом.

После той знаменитой катастрофы двух Комет именно из-за квадратных иллюминаторов

и почти полного перехода авиации на овальные именно с целью безопасности инженеры

НАСА не имели никакой причины и никакого права ставить на этот хлипкий ЛМ какие либо

другие иллюминаторы. Это что ли сложность недоступная для вашего мышления?

Интересно где таких "гениев" только воспитывают, в каких заведениях? Впрочем я не

расист. Где угодно можно встретить таких "пролетариев умственного труда". То что

где то, кто то, зачем то через 40 лет использовал квадратные иллюминаторы ничего

в этой логике не меняет.

Спрашивается так зачем вы притащили сюда эти квадратные иллюминаторы Бе200?

Думаю что только с одной криминальной целью - увести предметную дискуссию в тупик.

Уверен что администрация даст этому справедливую оценку.

Отредактировано: pmg - 19 авг 2018 в 21:30

Люблю теперь я Украину

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Карма: +615.75

Регистрация: 27.09.2008

Сообщений: 25,539

Читатели: 2

Регистрация: 27.09.2008

Сообщений: 25,539

Читатели: 2

Цитата: pmg от 19.08.2018 20:31:02И что? Причем тут иллюминаторы Бе200 вообще? Бе-200 что ли предназначены

к полетам с перегрузками 4G какие должен был выдерживать этот хлипкий ЛМ

и имеют точно такой же как на ЛМ фюзеляж? Нет же. По крепче Бе200 будут по

конструкции чем LM. Много крепче при меньших проектных нагрузках. Могу

поспорить что "ударом ноги", как утверждают американские астронавты, дыру

в Бе200 не пробьешь.

Были фотки Бе-200, в дыму цапанувшего лес то ли в Испании, то ли в Португалии. Вполне толстые ветки во всех щелях торчали. Бог весть как его посадили.

Карма: +515.83

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

Регистрация: 23.07.2013

Сообщений: 12,505

Читатели: 2

Цитата: Luddit от 19.08.2018 20:46:19Были фотки Бе-200, в дыму цапанувшего лес то ли в Испании, то ли в Португалии. Вполне толстые ветки во всех щелях торчали. Бог весть как его посадили.

И что? То что Бе200 хороший самолет мы и так знаем. Если вы имеете

ввиду перегрузки то максимальная проектная перегрузка Бе200 = 2.5G.

Вот тут есть официальный сертификат типа.

http://www.aviadocs.…_D0_D2.pdf

Насколько помню официально Сатурн-5 взлетал на максимальной

перегрузке ~4G (американские астронавты очень радовались сравнительно

небольшим перегрузкам Сатурна) и на это должно было быть рассчитано

все что на него грузили + запас по прочности. Ну это везде написано и

легко проверить. Поэтому ЛМ обязан был быть прочнее Бе200. Кто нибудь

будет это утверждать? Будет смешно потому что только что доказывалось

обратное.

Так что защитники опять попали пальцем в небо. Убогие...

Отредактировано: pmg - 19 авг 2018 в 21:31

Люблю теперь я Украину

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Какой-то странною любовью

Хочу наземный выход к Крыму

А также к Приднестровью

Карма: +615.75

Регистрация: 27.09.2008

Сообщений: 25,539

Читатели: 2

Регистрация: 27.09.2008

Сообщений: 25,539

Читатели: 2

Цитата: pmg от 19.08.2018 21:27:44И что? То что Бе200 хороший самолет мы и так знаем. Если вы имеете

ввиду перегрузки то максимальная проектная перегрузка Бе200 = 2.5G.

Помимо подклинивания управляющих плоскостей у него обшивка была изрядно посечена. То есть во множестве образовались концентраторы напряжений.

Сейчас на ветке:

26,

Модераторов: 0,

Пользователей: 2,

Гостей: 15,

Ботов: 9

1Norther12

, Слесарь Полесов