Кто для вас Николай IIДискуссии

1 M

1.2 K

9.1 K

|

|---|

|

|

Старый Хрыч

|

| 07 фев 2019 в 11:11 |

!

Модераториал

Новость 584

Исторический раздел модерируется. На всей его "территории" действуют, без каких либо ограничений и исключений, Правила ГА.

1. Все слухи и "совершенно достоверные сведения" от ОБС, распространяемые пользователями и "авторитетами", не имеют под собой никаких оснований, и являются ложью.

Никаких преследований по политическим взглядам и убеждениям не будет, и не планировалось изначально. Исключение составляют лишь те, которые запрещены Законами РФ.

2. В разделе категорически запрещаются:

- борцунство в любом виде

- выяснения отношений и переход на личности

- оскорбления оппонентов в ходе дискуссий

- перенос скандалов на другие ветки с жалобами и обвинениями оппонентов, в т.ч. в "Вопросы пользователей"

- оверквотинг (излишнее цитирование). Рекомендую оставлять при ответе лишь небольшую часть цитаты, и пользоваться спойлером. Не повторяйте в постах фото, рисунки.

3. Настоятельно рекомендую использовать ссылки на приводимые (цитируемые) материалы, и не использовать на ветках материалы из сомнительных источников.

- ведя дискуссию, будьте вежливы. Не занимайтесь провоцированием оппонента с иными взглядами, отличными от Ваших.

4. Некоторое время доступ к отдельным веткам будет ограничен для проверки содержания. Все посты, содержащие грубость, хамство, признаки троллинга оппонентов, нецензурную брань, оверквотинг, борцунство и т.п., будут удалены без предупреждения, допустившие ранее нарушение Правил, при этом могут быть наказаны

5. Не окончательно, будет дополняться по мере ознакомления с разделом.

С уважением С.Х.

Резюме по содержанию:

Споры монархистов, националистов, и тех, кто с ними не согласен. Однобокость в освещении событий, выяснения отношений между собой, переходящие в срач.

Все сообщения, не имеющие отношения к теме ветки, будут удалены без предупреждения.

Прошу участников придерживаться Правил ГА и модераториала

Новость 584

Исторический раздел модерируется. На всей его "территории" действуют, без каких либо ограничений и исключений, Правила ГА.

1. Все слухи и "совершенно достоверные сведения" от ОБС, распространяемые пользователями и "авторитетами", не имеют под собой никаких оснований, и являются ложью.

Никаких преследований по политическим взглядам и убеждениям не будет, и не планировалось изначально. Исключение составляют лишь те, которые запрещены Законами РФ.

2. В разделе категорически запрещаются:

- борцунство в любом виде

- выяснения отношений и переход на личности

- оскорбления оппонентов в ходе дискуссий

- перенос скандалов на другие ветки с жалобами и обвинениями оппонентов, в т.ч. в "Вопросы пользователей"

- оверквотинг (излишнее цитирование). Рекомендую оставлять при ответе лишь небольшую часть цитаты, и пользоваться спойлером. Не повторяйте в постах фото, рисунки.

3. Настоятельно рекомендую использовать ссылки на приводимые (цитируемые) материалы, и не использовать на ветках материалы из сомнительных источников.

- ведя дискуссию, будьте вежливы. Не занимайтесь провоцированием оппонента с иными взглядами, отличными от Ваших.

4. Некоторое время доступ к отдельным веткам будет ограничен для проверки содержания. Все посты, содержащие грубость, хамство, признаки троллинга оппонентов, нецензурную брань, оверквотинг, борцунство и т.п., будут удалены без предупреждения, допустившие ранее нарушение Правил, при этом могут быть наказаны

5. Не окончательно, будет дополняться по мере ознакомления с разделом.

С уважением С.Х.

Резюме по содержанию:

Споры монархистов, националистов, и тех, кто с ними не согласен. Однобокость в освещении событий, выяснения отношений между собой, переходящие в срач.

Все сообщения, не имеющие отношения к теме ветки, будут удалены без предупреждения.

Прошу участников придерживаться Правил ГА и модераториала

Отредактировано: Старый Хрыч - 07 фев 2019 в 11:13

|

|

Старый Хрыч

|

| 20 июл 2019 в 11:34 |

!

*******

Дискуссия 665

Прошу всех успокоиться, не переходить на личности, перечитать модераториал ветки и следовать теме ветки - она посвящена Николаю второму.

Дискуссия 665

Прошу всех успокоиться, не переходить на личности, перечитать модераториал ветки и следовать теме ветки - она посвящена Николаю второму.

Отредактировано: Старый Хрыч - 20 июл 2019 в 20:53

Обсуждают сейчас (0) |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

|

Перевееееди меняяяяя через майдааааанннн....

26 июл 2018 в 14:22

Безыменский188

|

|---|

|

Большевики довольно долго называли Октябрь 1917-го переворотом. Небо на Землю не упало.

Потом - Великой Октябрьской Социалистической революцией. Небо - опять на своём месте. Чтобы признать Октябрь майданом, надо предъявить как минимум горящие покрышки.

|

|

Вопрос к нормальным коммунистам.

26 июл 2018 в 23:24

Удаленный пользователь

|

|---|

|

Вот вопрос всем кто реально верит в левые идеи.

Вот посмотрите на весь этот цирк и ответьте себе честно - вам не противно, что ваши взгляды здесь представляет группа ушлёпков, которая прикрываясь вашим именем скачет на костях ваших дедов, которые искренне верили в свои идеи. Вам не брезгливо, что от вашего имени говорят откровенно недалёкие люди, которым ваша идея не тарахтела и которые ей прикрываются только ради попыток обосрать современную Россию. Вы реально не видите, что это не я, не Иван, не Завхоз, а люди взявшие без вашего спроса на себя роль ваших представителей топчут своей тупостью, хамством и мерзостью вашу идею и ваше имя. Так подайте голос, пока они её здесь окончательно не растоптали, скажите что они к вам не имеют никакого отношения и не имеют права своими грязными лапками трогать вашу идею - дайте им отпор. А в противном случае, если вы не подадите свой голос то не стоит обижаться - они вашу идею добьют. Я за вас защищать вашу идею не буду, но мне уже стало вас искренне жаль - у вас нет нормального голоса на форуме, а те кто присвоил себе право говорить от вашего имени вашу идею уже практически убили. Мне искренне жаль, но если всё и дальше так пойдёт, то конец вашей идеи неизбежен. Я предупредил - моя совесть чиста. Отредактировано: Коллекционер мыслей - 01 янв 1970

|

|

Ну и где здесь Россия и русский народ? Тексты присяг самодержавцу

27 июл 2018 в 10:33

AndreyK-AV

|

|---|

|

Ну и где здесь Россия и русский народ?

Тексты присяг самодержавцу http://www.iskupitel.info/node/72 http://www.imperialh…/oath.html http://zaweru.ru/449…oromu.html ТЕКСТЫ ПРИСЯГ НА ВЕРНОПОДДАНСТВО ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ ВТОРОМУ

|

|

Кстати, о шинах

27 июл 2018 в 11:56

Дядя Саша

|

|---|

|

Посмотрел дискуссию о майдане, обратил внимание на одно заявление: тогда шин не было.

И вспомнил! ( А сейчас поискал и убедился). В 2016 году тут у меня случилась типа дискуссия с одним товарищем по поводу промышленности в РИ, он прямо перечислил все, что не выпускалось в РИ - и, в том числе, шины. Я постарался ответить ему по каждому пункту. Сейчас сначала хотел скопировать тот свой пост, но потом быстро нашлась СТАТЬЯ НА ЭТУ ТЕМУ, в которой про шины написано подробнее, чем у меня. Читайте, завидуйте)) ------- Картинки, не вошедшие в статью:

|

|

Сравнение кровавости властей.

27 июл 2018 в 14:19

IvanP

|

|---|

|

При Царях в промежуток 1826-1913(почти 100 лет) было приговорено к смерти 8268 человек, из них реально казнено 3875 (остальным смерть была заменена каторгой).

.. ИТОГО 95 человек в год. .. Русское богатство 1909. № 4. С. 80-81; Полянский Н.Н. Царские суды в борьбе с революцией 1905-1907 гг. М., 1958. С. 215; Ежегодник газеты «Речь» на 1914 г. Пг., 1914. С. 41. ... При большевиках всего за два года 37-38 казнилось более 1000 человек в ДЕНЬ. ..  .. ВОт такое вот сравнение КРОВАВЫХ ЦАРЕЙ, с "приятными" и "милыми" большевиками

|

|

Так думаю.

27 июл 2018 в 22:48

izverg

|

|---|

|

Вот интересно. 11-12 век, может раньше 9-10-й. Собираю я бригаду крепких мужиков человек так 40-50. Обзываюсь князем, или конунгом. Захватываю городок человек так в 500-1000 и говорю что они денег мне должны за защиту от других таких-же бригад. Если сил хватает для разборок с другими бригадами - значит прирастаю территориями и лохами которые платят. Чем больше городков, тем сильнее бригада.Появились у князя (или конунга) дети. Мы же все люди, и хотим передать наследство своим детям. Значит что? Изобретаем или голубую кровь, или наследство от богов, или еще какую-нить хрень. Короче. Все нынешние королевские и дворянские дома это потомки бандитов и грабителей.

|

|

Митрополит Сергий осудил убийство посла СССР Войкова

29 июл 2018 в 14:14

753

|

|---|

http://www.sedmitza.ru/lib/text/440043/ "Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное варшавскому, сознается нами, как удар, направленный в нас. Оставаясь православными, мы помним свой долг быть гражданами Союза «не только из страха наказания, но и по совести», как учил нас Апостол (Рим. 13, 5). И мы надеемся, что с помощью Божиею, при вашем общем содействии и поддержке, эта задача будет нами разрешена." Убийство в Варшаве посла СССР Войкова, как цареубийцы - решительно осуждалось РПЦ. РПЦ уважало Советскую власть за казнь Романовых и за уничтожение дворянства и всех богатых, как класса.

|

|

Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти

29 июл 2018 в 19:44

AndreyK-AV

|

|---|

|

Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти

Плач по Николаю как попытка легитимации безнаказанности власти Власть защищает не расстрелянную сто лет назад царскую семью, а себя и свои семьи от такой же участи в будущем За что расстреляли Николая Второго? - За то, что он был царем. Народу надоел и оказался им нелюбим. За что расстреляли его семью? – За то, что она была его семьей и воспринималась как его часть и продолжение. За что расстреляли слуг? – За то же. Они были символом. Символом всего того, что народ к этому времени ненавидел. Убрав это устройство, народ желал убрать и его символы. В этом отношении расстрел Николая и его семьи был ровно тем же, что и сбивание двуглавых орлов отовсюду, где их удавалось достать, сжигание его портретов и иной атрибутики павшего режима. Народ ее ненавидел – и самые верные сторонники предупреждали Николая еще осенью-зимой 1916-17 гг. о том, что она в обществе разлита повсюду. Выводов он сделать не смог – или наоборот, сделал и решил в критический момент отойти в сторону, сняв с себя ответственность за происходящее. За это его тоже можно винить – но не факт, нужно ли: очевидно, иного выхода не видел. Овеянный тускнеющею славой, В кольце святош, кретинов и пройдох, Не изнемог в бою Орел Двуглавый, А жутко, унизительно издох. Г. В. Иванов  Был ли его расстрел и расстрел его семьи каким либо преступлением? Конечно, не был. Это была практика, закономерность и норма - и монархии, и русской истории, и поведения всех Романовых. Монархия так устроена, что предполагает правление наследственное и пожизненное. Соответственно, отстранить неугодного монарха от власти можно одним путем – прервав его жизнь. Романовы начали с убийства и детоубийства представителей предыдущего правления – закончили расстрелом последнего царя с его семьей. В перерыве они регулярно свергали, заточали и убивали друг друга. Участь Брауншвейгского семейства (семьи регента Империи и матери Иоанна Шестого Анны Леопольдовы), пожалуй, хуже участи семьи Николая. Это - практика и норма Российской империи, и не только ее одной. В добавление: все три русские правившие в России летописные династии власть получили в результате тех или иных форм народного волеизъявления, а поскольку народ власть им давал, то имел право и отобрать. Это как в Чжоу-ли в Китае: боги мандат на власть дают, боги его могут и отобрать. В России к этому всегда добавлялось и то, что народ, признавая власть царя как наделенную абсолютными полномочиями, признавал эти полномочия не как атрибут, а как обязанность царя добиваться абсолютных побед и успехов, - и видел за собой право на абсолютные и самые радикальные методы по отношению к правителю, надежд не оправдавших. Был ли преступлением расстрел вместе с Николаем его семьи? – Нет, не был. На фоне происходящего – это была норма времени: гибли тысячи семей и миллионы людей. В последнем ничего хорошего нет, но и Гражданская война в целом оказалась результатом его правления. Вырвалась наружу ненависть, накопленная веками истории и угнетения бедных богатыми и доведенная до предела именно в его правление.  Был ли преступлением расстрел детей? – Вот эта фраза звучит особенно проницательно: "Расстрел детей!!!" Так и вспоминается майданное из разных стран и "цветных переворотов" – "Они же дети!!!" - в адрес накачанных молодых и не очень боевиков… Так вот не было там, в Ипатьевском доме, детей: самому младшему, Алексею, было 14 лет. Никто в ту эпоху четырнадцатилетних "вьюношей" детьми не считал. Детей не было. Были члены семьи Николая, часть символики ненавистного устройства и всех постигших Россию бед. Вопрос, кто конкретно и какие решения по этому поводу принимал – вообще несущественен. Но большевики решение вопроса о царской семье долго откладывали, и к лету 18 года это было одним из обвинений в их адрес со стороны других партий, видевших в этом затягивании предательство Революции, дополнение к "предательскому Брестскому миру" и подтверждение обвинений в работе на Германию. И одной из трех главных, но никогда не упоминаемых причин левоэсеровского мятежа 6 июля. Да и ВЦИК к июню 18 года был завален возмущенными письмами с мест, требовавшими в итоге казни Николая. Но не это главное. Расстрел царской семьи был сведением счета восставшего народа с ненавистной ему властью и образами. Утверждением принципа, на сегодня ставшего основополагающим даже в нынешней Конституции России: "Статья 3. 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ…". И утверждением права народа спрашивать с власти любого уровня за неудачное либо расходящееся с интересами народа правление. И за последствия ошибок и некомпетентности власти. Расстрел царской семьи утверждал, что за неумелое правление нужно отвечать – и народ вправе за это наказывать. И не только самих представителей власти – но и их семьи. Осуждение расстрела царской семьи означало осуждение и отрицание права народа спрашивать с власти и наказывать власть. А вот теперь: когда впервые в современном российском обществе представителями властной элиты была озвучена тема расстрела царской семьи, ее останков и перезахоронения того, что ими объявлено? Генпрокуратура начала следствие по этому вопросу в 1993 году, когда нарастала волна массового протеста против экономических авантюр Гайдара и Чубайса. Все больше она стала озвучиваться в 1996 году, когда над окружением Ельцина нависла угроза потери власти. Перезахоронение произошло летом 1998, в 80-летие расстрела и в канун нависшего над страной экономического кризиса и спровоцированных правительством одновременных дефолта и девальвации. В 2015 году, после необъявленной девальвации и падения уровня жизни населения минимум в полтора раза, при одновременном росте числа миллиардеров в России, Следственный комитет возобновил расследование по факту гибели царской семьи.  Наконец, сейчас, в унисон с объявлением правительством повышения пенсионного возраста и официозной кампанией по его оправданию, 17 июля 2018 года властью были проведены акции плача по судьбе царской семьи, официальные СМИ тиражировали этот плач и в унисон заговорили о преступном характере этого расстрела. И как раз - за день до рассмотрения вопроса о принятии законопроекта по пенсионной реформе в Госдуме. То есть тема расстрела семьи Николая и осуждения этого расстрела поднимается властью как раз в те моменты, когда она начинает ощущать тревогу за свою судьбу. И старательно пытается утвердить мысль о преступности и недопустимости предъявления народом претензий к власти. И тем более на то, чтобы поступать по отношению к представителям власти в соответствии с теми эмоциями, которые народ по отношению к ней испытывает. Утверждая тезис о преступности и недопустимости расстрела царской семьи, власть стремится к одному – легитимизировать свое право на безнаказанность. И не допустить такого положения вещей, при котором народ решит поступить по отношению к представителям власти и их семьям так, как он поступил по отношению к семье Николая Второго. Они защищают не расстрелянную сто лет назад царскую семью. Они защищают себя и свои семьи от такой же участи в будущем. Потому что чувствуют, что те чувства, которые они вызывали и все больше вызывают в обществе своими экономическими действиями, все больше становятся похожими на те, которые были к представителям царской власти сто лет назад. Они защищают свое право на неприкосновенность и свое право на безнаказанность - право безнаказанно унижать и обирать народ, игнорировать его мнение и оставляя за ним одно право-обязанность: терпеть, радоваться и одобрять. Сергей Черняховский, км.ру

|

|

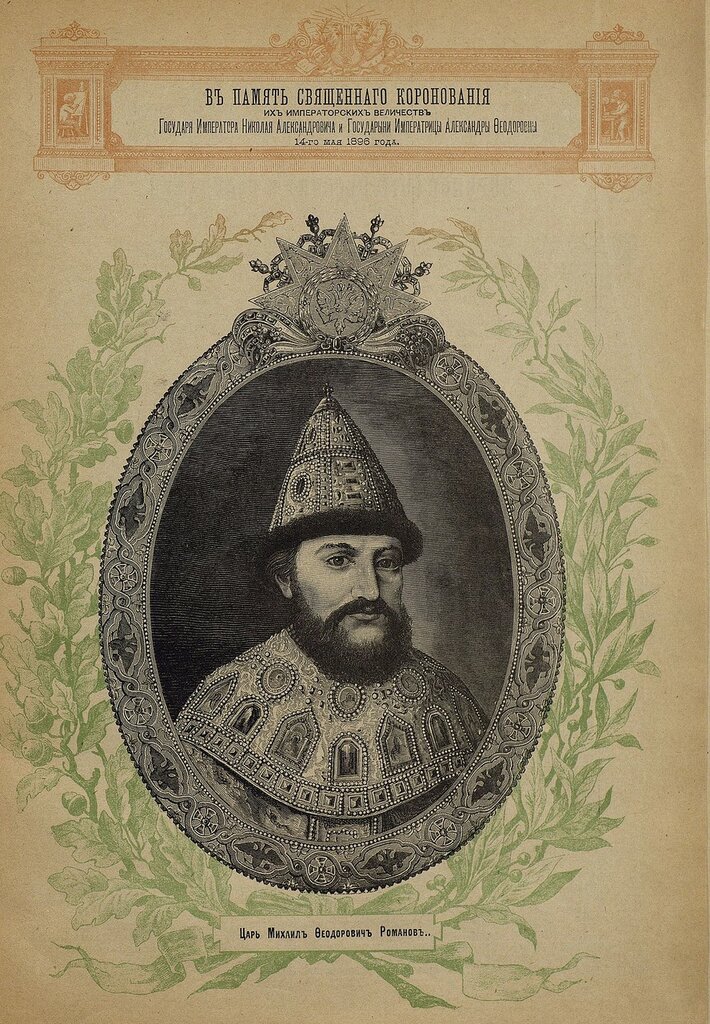

Коронационный альбом

30 июл 2018 в 23:35

Удаленный пользователь

|

|---|

много картинок Скрытый текст Отредактировано: Коллекционер мыслей - 30 июл 2018 в 23:40

|

|

Что-то много клоунских картинок в теме появилось, надо нормальными разбавить.

31 июл 2018 в 11:35

pkdr

|

|---|

|

|

просто фотки и видео.

31 июл 2018 в 12:09

IvanP

|

|---|

|

АСА=привлечение детей в церковь.

...  .. Кто не с нами тот против нас. ..  ... До 61-го просто расстреливали и сажали, без сантиментов, а тут на тебе, даже кино сняли. ..

|

|

О зверствах Николая Второго к своим подданым

07 авг 2018 в 08:15

753

|

|---|

|

Клим Жуков рассказывает о зверствах личной гвардии Николая Второго и его самого против русского народа. Как "эсэсовцы" из Семеновского полка массово убивали без всякого суда и следствия рабочих и крестьян по приказу "никого не арестовывать, а убивать на месте". 1905 год. X

18 янв 2019 00:03Предупреждение от модератора Старый Хрыч: Для Гималаева Илья. Почетное наименование "Семеновский" полк получил за участие в боях с противником. Наименование присвоено другому полку, имеющему свое Боевое Знамя. Участие в того, прежнего полка, в карательных делах против населения на основании приказа - факт. Методы действительно зверские. Этого отрицать нельзя. Закончится бан - дискутируйте с разместившем это видео. Или жалуйтесь на него в МВД. На авторов видео - тоже.

|

|

Крушение монархии. Был ли акт отречения Николая II от престола правомерен?

07 авг 2018 в 09:18

Удаленный пользователь

|

|---|

|

Одно из важнейших событий Великой Российской революции 1917 г. – отречение от престола императора Николая II. За 100-летний период, прошедший с февраля 1917 г., опубликовано множество воспоминаний и исследований, посвященных этой теме.

К сожалению, нередко глубокий анализ заменяли весьма категоричные оценки, основанные на эмоциональном восприятии тех давних событий. В частности, распространено мнение, что сам акт отречения не соответствовал действовавшим на момент его подписания законам Российской империи и вообще был сделан под серьезным давлением. Очевидно необходимо рассмотреть вопрос о правомерности или неправомерности самого отречения Николая II. Нельзя категорически утверждать, что акт отречения есть следствие насилия, обмана и иных форм принуждения в отношении Николая II. «Акт отречения, как явствует из обстановки подписания… не был свободным выражением Его воли, а посему является ничтожным и недействительным», – утверждали многие монархисты. Но данный тезис опровергается не только свидетельствами очевидцев (их можно приводить множество), но и собственными записями императора в дневнике (например, запись от 2 марта 1917 г). «Утром пришел Рузский и прочел длиннейший разговор по аппарату с Родзянкой. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется соц.-дем. партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в Ставку, а Алексеев – всем главнокомандующим. К 2,5 часам пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился…» (Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 625). «Нет той жертвы, которой я не принес бы во имя действительного блага и для спасения России», – эти слова из дневниковых записей государя и его телеграмм от 2 марта 1917 г. лучше всего объясняли его отношение к принятому решению. Факт сознательного и добровольного отказа императора от престола не вызывал сомнений и у современников. Так, например, киевское отделение монархического «Правого центра» 18 мая 1917 г. отмечало, что «акт об отречении, написанный в высшей степени богоугодными и патриотическими словами, всенародно устанавливает полное и добровольное отречение… Объявлять, что это отречение лично исторгнуто насилием, было бы в высшей степени оскорбительно прежде всего к особе монарха, кроме того, совершенно не соответствует действительности, ибо государь отрекался под давлением обстоятельств, но тем не менее совершенно добровольно». Но наиболее ярким документом, пожалуй, является прощальное слово к армии, написанное Николаем II 8 марта 1917 г. и изданное затем в форме приказа № 371. В нем в полном осознании совершенного говорится о передаче власти от монарха к Временному правительству. «В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска, – писал император Николай II. – После отречения мною за себя и за сына моего от престола Российского власть передана Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия… Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот – изменник Отечества, его предатель… Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестно нашу великую Родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы – только на руку врагу…» (Корево Н. Н. Наследование престола по Основным государственным законам. Справка по некоторым вопросам, касающимся престолонаследия. Париж, 1922. С. 127–128). Примечательна и оценка известных телеграмм от командующих фронтами, повлиявших на решение государя, в воспоминаниях генерал-квартирмейстера штаба Верховного главнокомандующего Ю. Н. Данилова, очевидца событий: «И Временным комитетом членов Государственной думы, Ставкой и главнокомандующими фронтами вопрос об отречении… трактовался во имя сохранения России и доведения ею войны до конца не в качестве насильственного акта или какого-либо революционного “действа”, а с точки зрения вполне лояльного совета или ходатайства, окончательное решение по которому должно было исходить от самого императора. Таким образом, нельзя упрекать этих лиц, как это делают некоторые партийные деятели, в какой-либо измене или предательстве. Они только честно и откровенно выразили свое мнение, что актом добровольного отречения императора Николая II от престола могло быть, по их мнению, обеспечено достижение военного успеха и дальнейшее развитие русской государственности. Если они ошиблись, то в этом едва ли их вина…» Конечно, следуя конспирологической теории заговора против Николая II, можно предположить, что принуждение могло быть применено к государю в случае непринятия им отречения. Но добровольное решение монарха отречься от престола исключало возможность принуждения его кем-либо к такому действию. Уместно в этой связи привести запись вдовствующей императрицы Марии Федоровны, матери Николая II, из ее «памятной книжки»: «…4/17 марта 1917 г. В 12 часов прибыли в Ставку, в Могилев, в страшную стужу и ураган. Дорогой Ники встретил меня на станции, мы отправились вместе в его дом, где был накрыт обед вместе со всеми. Там также были Фредерикс, Сергей Михайлович, Сандро, который приехал со мной, Граббе, Кира, Долгоруков, Воейков, Н. Лейхтенбергский и доктор Федоров. После обеда бедный Ники рассказал обо всех трагических событиях, случившихся за два дня. Он открыл мне свое кровоточащее сердце, мы оба плакали. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию; затем – чтобы спасти страну – предложил образовать новое правительство и... отречься от престола в пользу своего сына (невероятно!). Но Ники, естественно, не мог расстаться со своим сыном и передал трон Мише! Все генералы телеграфировали ему и советовали то же самое, и он, наконец, сдался и подписал манифест. Ники был невероятно спокоен и величествен в этом ужасно унизительном положении. Меня как будто ударили по голове, я ничего не могу понять! Возвратилась в 4 часа, разговаривали. Хорошо бы уехать в Крым. Настоящая подлость только ради захвата власти. Мы попрощались. Он настоящий рыцарь» (ГА РФ. Ф. 642. Оп. 1. Д. 42. Л. 32). Сторонники версии незаконности отречения заявляют об отсутствии соответствующего положения в системе российского государственного законодательства. Однако отречение от престола предусматривала статья 37 свода Основных законов 1906 г.: «При действии правил… о порядке наследия престола лицу, имеющему на оный право, предоставляется свобода отрещись от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании престола». Статья 38 подтверждала: «Отречение таковое, когда оно будет обнародовано и обращено в закон, признается потом уже невозвратным». Толкование этих двух статей в дореволюционной России, в отличие от толкования русского зарубежья и части наших современников, не вызывало сомнений. В курсе государственного права известного российского правоведа профессора Н. М. Коркунова отмечалось: «Может ли уже вступивший на престол отречься от него? Так как царствующий государь, несомненно, имеет право на престол, а закон предоставляет всем, имеющим право на престол, и право отречения, то надо отвечать на это утвердительно…» Аналогичную оценку содержал курс государственного права, написанный не менее известным российским правоведом, профессором Казанского университета В. В. Ивановским: «По духу нашего законодательства… лицо, раз занявшее престол, может от него отречься, лишь бы по причине этого не последовало каких-либо затруднений в дальнейшем наследовании престола». Но в эмиграции в 1924 г. бывший приват-доцент юридического факультета Московского университета М. В. Зызыкин, придавая особый, сакральный смысл статьям о престолонаследии, отделил «отречение от права на престол», которое, по его толкованию, возможно только для представителей правящего дома до начала царствования, от права на «отречение от престола», которым уже царствующие якобы не обладают. Но подобное утверждение условно. Господствующий император не исключался из царствующего дома, вступал на престол, имея на то все законные права, которые сохранял за собой в течение всего царствования. Теперь об отречении за наследника – цесаревича Алексея Николаевича. Здесь важна последовательность событий. Напомним, что первоначальный текст акта соответствовал варианту, предписанному Основными законами, т. е. наследник должен был вступить на престол при регентстве брата императора – Михаила Романова. Российская история еще не знала фактов отречения одних членов царствующего дома за других. Однако это могло считаться неправомерным в случае, если осуществлялось бы за совершеннолетнего дееспособного члена императорской фамилии. Но, во-первых, Николай II отрекался за своего сына Алексея, достигшего в феврале 1917 г. лишь 12,5 лет, а совершеннолетие наступало в 16. Сам несовершеннолетний наследник, разумеется, не мог принимать каких-либо политико-правовых актов. По оценке депутата IV Государственной думы, члена фракции октябристов Н. В. Савича, «цесаревич Алексей Николаевич был еще ребенком, никаких решений, имеющих юридическую силу, он принимать не мог. Следовательно, не могло быть попыток заставить его отречься или отказаться занять престол». Во-вторых, государь принял данное решение после консультаций с лейб-медиком профессором С. П. Федоровым, заявившим о неизлечимой болезни наследника (гемофилии). В связи с этим возможная кончина единственного сына до достижения им совершеннолетия стала бы тем самым «затруднением в дальнейшем наследовании престола», о котором предупреждала статья 37 Основных законов. После состоявшегося отречения за цесаревича неразрешимых «затруднений в дальнейшем наследовании престола» акт от 2 марта 1917 г. не создавал. Теперь великий князь Михаил Александрович возглавил бы дом Романовых, а его наследники продолжили бы династию. По оценке современного историка А. Н. Каменского, «манифест и телеграмма стали по существу законными документами тех лет и письменным указом об изменении закона о престолонаследии. Этими документами автоматически признавался и брак Михаила II с графиней Брасовой. Тем самым автоматически граф Георгий Брасов (сын Михаила Александровича – Георгий Михайлович. – В. Ц.) становился великим князем и наследником престола государства Российского». Конечно, следует помнить о том, что на момент составления и подписания акта об отречении государь не мог знать о намерении своего младшего брата (бывшего в те дни в Петрограде) не принимать престола до решения Учредительного собрания… И последний довод в пользу незаконности отречения. Мог ли император принимать данное решение в соответствии со своим статусом главы государства, ведь Российская империя после 1905 г. – это уже думская монархия, и законодательная власть разделялась царем с законодательными учреждениями – Государственным советом и Государственной думой? Ответ дает статья 10 Основных законов, которая устанавливала приоритет государя в исполнительной власти: «Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю императору в пределах всего государства Российского. В управлении верховном власть его действует непосредственно (т. е. не требует согласования с какими-либо структурами. – В. Ц.); в делах же управления подчиненного определенная степень власти вверяется от него, согласно закону, подлежащим местам и лицам, действующим его именем и по его повелениям». Особое значение имела также 11-я статья, позволяющая издавать нормативные акты единолично: «Государь император в порядке верховного управления издает в соответствии с законами указы для устройства и приведения в действие различных частей государственного управления, а равно повеления, необходимые для исполнения законов». Разумеется, эти единолично принятые акты не могли менять сути Основных законов. Н. М. Коркунов отмечал, что указы и повеления, издаваемые «в порядке верховного управления», носили законодательный характер и не нарушали нормы государственного права. Акт отречения не менял системы власти, утвержденной Основными законами, сохраняя монархический строй. Интересную психологическую оценку этому акту дал известный русский монархист В. И. Гурко: «…Русский самодержавный царь не имеет права чем-либо ограничивать свою власть… Николай II почитал себя вправе отречься от престола, но не вправе сократить пределы своих царских полномочий…» В акте об отречении не нарушалась и формальная сторона. Он был скреплен подписью «подлежащего министра», так как по статусу министр императорского двора генерал-адъютант граф В. Б. Фредерикс скреплял все акты, касавшиеся и «учреждения об императорской фамилии», и имевшие отношение к престолонаследию. Не меняли сути документа ни карандашная подпись государя (впоследствии защищенная лаком на одном из экземпляров), ни цвет чернил или графита. Что касается формальной процедуры окончательной легализации – утверждения акта Правительствующим сенатом, – то с этой стороны затруднений не возникло. 5 марта 1917 г. новый министр юстиции А. Ф. Керенский передал обер-прокурору П. Б. Врасскому акт об отречении Николая II и акт о «непринятии престола» великим князем Михаилом Александровичем. Как вспоминали участники этого заседания, «рассмотрев предложенный на его обсуждение вопрос, Правительствующий сенат определил распубликовать оба акта в “Собрании узаконений и распоряжений правительства” и сообщить об этом указами всем подчиненным Cенату должностным лицам и правительственным местам. Оба акта приняты Сенатом для хранения на вечные времена». В условиях продолжающейся войны важнейшим делом становилась победа над врагом. Ради блага Родины, по существу, – ради этой победы отрекался от престола государь. Ради нее он призывал своих подданных, солдат и офицеров, принести новую присягу. Формально-правовое толкование законности или незаконности отречения никак не умаляло нравственного подвига государя. Ведь участники тех далеких событий – не бездушные субъекты права, не «заложники монархической идеи», а живые люди. Что было важнее: соблюдение обетов, данных при венчании на царство, или сохранение стабильности, порядка, сохранение целостности вверенного государства, столь необходимые для победы на фронте, в чем его убеждали члены Государственной думы и командующие фронтами? Что важнее: кровавое подавление «бунта» или предотвращение, пусть и ненадолго, надвигавшейся «трагедии братоубийства»? Для государя-страстотерпца стала очевидной невозможность «переступить через кровь» во время войны. Он не желал удерживать престол насилием, не считаясь с количеством жертв… «В последнем православном российском монархе и членах его семьи мы видим людей, стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных царской семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4/17 июля 1918 г. был явлен побеждающий свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в ХХ веке»,– так оценивался нравственный подвиг императора Николая II в определении Архиерейского собора Русской православной церкви о прославлении новомучеников и исповедников российских ХХ века (13–16 августа 2000 г.). Василий Цветков, доктор исторических наук https://historyrussia.org/tsek…meren.html Прости нас, Государь. Отредактировано: Гималаев Илья - 07 авг 2018 в 09:29

|

| Дискуссия № 1323804 |

|

Тульское отделение ИППО организовало пешеходно-автомобильную экскурсию «Дом Романовых и Тула»

07 авг 2018 в 13:25

Удаленный пользователь

|

|---|

|

Первая группа любителей русской истории приехала из Дубенского района Тульской области.

Экскурсия началась в Христорождественском храме г. Тулы, один из приделов которого освящён во имя Царственных страстотерпцев. Ещё в 1999 году, когда храм-усыпальница Демидовых был передан верующим, его прихожане были единодушны в почитании Царской семьи. А после общецерковного прославления община храма обратилась с прошением один из приделов восстанавливаемого храма XVIII века освятить во имя Царственных страстотерпцев (молитвенно сохранив память о преподобном Тихоне Калужском, в честь которого придел был освящён ранее). Некоторое время в храме действовала «Школа помощи во имя Цесаревича Алексея», на занятиях которой преподаватели безвозмездно помогали школьникам осваивать трудно дававшиеся им дисциплины. Экскурсанты почтительно рассмотрели росписи придела, по которым можно изучать исповедническую историю Церкви послереволюционного периода: арест Патриарха Тихона, мученический подвиг Елизаветы Фёдоровны,расстрел Царской семьи, изъятие мощей преподобного Серафима Саровского… Среди паломников нашлись педагоги, которые выразили желание привезти в этот храм своих учеников, чтобы именно здесь провести урок по новейшей истории России. Храм находится в оружейной слободе Тулы, с его паперти хорошо просматривается знаменитый оружейный завод, основанный Петром I. Но это не единственная связь завода с Царским Домом Романовых; почти все Императоры побывали в его цехах, следуя традиции, заложенной Екатериной Великой: взять в руки молоток и лично поработать с оружием. Рядом находился когда-то Александровский кадетский корпус, открытый в 1802 году. По прошению тульского дворянства своё имя ему даровал Император Александр I. Преемник корпуса – Тульский кадетский корпус – чтит историю своего предшественника, хотя уже и в других стенах. Далее экскурсанты отправились к отлитому в бронзе макету, установленному в центре Тулы. Макет даёт представление о том, как выглядели исторические кварталы города в 1913 году. Паломники обратили внимание на то, что по-прежнему мы привыкли сравнивать все показатели с достижениями 1913 года – года особенного подъёма в развитии всех сфер жизни России. Были названы некоторые цифры, показывающие, какой была Россия в правление Николая II, назвавшего себя в переписи «хозяином земли русской». На макете было удобно рассмотреть те храмы, которые связаны с именем Дома Романовых. Дарения Алексея Михайловича в Успенский монастырь, его вклады в Казанский храм, вклады его наследников и членов семьи Романовых в Ильинский и другие храмы Тулы – эти страницы истории для всех открылись впервые. Паломники посетили Успенский собор, который единственно хранит память об одноимённом монастыре: все монастырские здания, занимавшие целый квартал, безжалостно уничтожены. Давно снесён и Казанский храм, в котором молился Император Николай II во время своего визита в Тулу в 1914 г. Экскурсанты смогли лишь увидеть место его былого расположения и посмотреть на фотографии, как выглядел этот величественный храм. Память о Романовых хранит сохранившийся на территории кремля собор, также освящённый в честь Успения Божией Матери. Здесь встречали русских государей, здесь отпевали Александра I, когда его останки пребывали в Туле по пути в Петербург в январе 1826 года, здесь молилась Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Образы святых – членов Дома Романовых – запечатлены на фресках храма во имя Димитрия Донского и его супруги Ефросинии, который расположен в колокольне Успенского собора. Своё неожиданное продолжение тема Царской семьи нашла в Музее самоваров. Примечательно, что музей находится в здании, выстроенном в 1875 году в честь визита Императора Александра II. Но не эта информация стала главным сюрпризом для экскурсантов. В музее представлены пять маленьких самоварчиков, которые фабрикант Баташёв изготовил для царских детей. Каждый самоварчик имеет свою форму, по замыслу художников, в чём-то соответствующую характеру каждого из детей. Этот набор был подарен Семье Романовых в 1909 году и, к счастью, сохранился. Нужно ли говорить, с каким умилением посетители рассматривали эти произведения искусства! Сильный ливень, разразившийся над Тулой, дал возможность только из окон автомобилей увидеть Ольгинскую гимназию, названную в честь Великой княжны Ольги, которая вместе со своей матерью Александрой Фёдоровной и сестрой Татьяной посетила Тулу в 1914 году. Они навестили раненых тульской общины Красного Креста, проявив к ним сердечное участие и лично возложив на них образки. Другое учебное заведение, Тульское духовное училище, в годы Первой мировой войны также открыло в своих стенах палаты для раненых воинов. Здесь их посетил Николай II, в память о чём на стене здания, в котором ныне располагается лицей №2, закреплена мемориальная доска. Посетители увидели также дом купца Добрынина, в котором нередко останавливались Великие князья и княгини Романовы в дни своих посещений Тулы, губернаторский дом, где проходили официальные приёмы высоких гостей. Выяснилось, что очень много мест в Туле так или иначе связано с именами членов Дома Романовых. Прозвучали и иные имена тех дворян, мещан, купцов, крестьян, которые откликались на знаменательные события в жизни Царствовавшего Дома и в их честь возводили храмы, обустраивали иконостасы, жертвовали средства на приюты. Завершением экскурсии, которая длилась более трёх часов, стало посещение Дома Дворянского собрания, стены которого помнят имена Государя Николая II и Великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Во время экскурсии по Дому Дворянского собрания была возможность коснуться темы подлинного расцвета искусств в России в начале XX века, обратить внимание на то, что многие литературные и музыкальные произведения посвящались авторами членам Императорской семьи. Вспомнили, например, что один день в 1916 году по дороге в Царское Село в Туле находился санитар Сергей Есенин, который, прибыв на место расположения своего полка, одно из стихотворений посвятил Великим княжнам, вдохновившись общением с ними. акое впечатление произвело путешествие по романовской Туле на экскурсантов? Марина Голышкова сказала: «Самое сильное чувство – это удивление от того, какое деятельное участие в жизни обычного российского города принимала Императорская фамилия. Для меня это стало настоящим открытием, захотелось сразу узнать на эту тему ещё больше. Ещё меня поразило то, с каким уважением, достоинством и в то же время простотой общались представители Царской семьи с людьми разных сословий, что на первом месте для них было посещение храмов». Елене Елецкая добавила: «Я не только много нового узнала о Туле, но на многое посмотрела с другой стороны. На примере одного города становится понятно, как Императорская семья заботилась о вверенной им стране, земле, народе. Сколько хорошей и доброй памяти оставили о себе. Даже спустя столько времени после всего, что было пережито нашей страной, вокруг так много разных напоминаний, просто мы не знаем о них». Священник Алексий Садков подвёл итог: «Очень важно, обращаясь к прошлому России, находить в нём то, что сближает. Как мы видим, добро, милосердие и стремление помочь ближнему объединяло Царствующую династию с представителями разных сословий, то есть объединяло Россию». http://www.ippo.ru/news/articl…avt-404571 Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970

|

|

Украла ли революция у России военную победу?

07 авг 2018 в 20:25

AndreyK-AV

|

|---|

|

Украла ли революция у России военную победу?

О состоянии Русской армии в 1917 году В событиях Февраля 1917 года, приведших к падению монархии в России, армия, как известно, активно участвовала. Ныне же официальные СМИ утверждают, что к началу 1917 года Россия стояла-де на пороге победы и была готова даже чуть ли не взять Берлин. Давайте посмотрим на состояние Русской армии тех дней глазами видных политических и военных деятелей тогдашней России. Каким Верховным был царь Ныне активно муссируются утверждения, будто принятие царём в августе 1915 года поста Верховного главнокомандующего привело к крупным победам Русской армии. К подобному утверждению подводит и выставка, посвящённая истории России тех лет, экспонировавшаяся в здании Манежа и ныне находящаяся в 57-м павильоне ВДНХ. Вот что свидетельствует по этому поводу последний царский министр торговли и промышленности В.Н. Шаховской: это известие «глубоко потрясло всех министров... Все как один считали это решение гибельным и для династии и для России». Несколько дней спустя в Царском Селе на заседании Совета Министров «всеми министрами высказаны мнения о крайне опасных последствиях его решения. Все, кроме главы правительства И.Л. Горемыкина, просили царя не приводить в исполнение его намерения» занять пост Верховного главнокомандующего». На это Николай II лишь ответил: «Я остаюсь при своём решении!» На следующий день министры собрались вновь (уже без царя) и подтвердили своё мнение, о чём написали царю письмо с просьбой не занимать уже названный пост. В середине сентября Николай вызвал всех министров в Ставку в Могилёв и сообщил, что ознакомился с их письмом, остался им недоволен и своего решения не изменил. Председатель IV Государственной думы М.В. Родзянко также просил царя не возлагать на себя функции Верховного главнокомандующего. Великий князь Александр Михайлович, адмирал, шеф императорского военно-воздушного флота, двоюродный дядя царя, так характеризовал полководческие способности царя: «Докладывая государю об успехах нашей авиации и наших возможностях бороться с налётами немцев, я замечал, что он только и думает о том, когда же я наконец оставлю его в покое». Вот вам и умелый военачальник, в чём нас ныне усиленно убеждают! Служивший в те дни в Ставке штабс-капитан М.К. Лемке 7 января 1916 года записал в своём дневнике: «Алексеев (генерал от инфантерии, начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего. — В.Р.) заметно начинает разочаровываться в царе как Верховном главнокомандующем». А вот ещё заслуживающие внимания мнения о царе как полководце. М.Д. Бонч-Бруевич (тогда генерал-майор, начальник штаба Северного фронта) приводит такой эпизод, относящийся к середине февраля 1916 года. Генерал участвовал в совещании, рассматривавшем план операции фронта. В том совещании участвовал и царь. Последний сидел при этом со скучающим видом и даже не открыл прений по обсуждавшимся вопросам. Бонч-Бруевич добавляет, что точно так же царь вёл себя и на всех других подобных совещаниях. Из всего вышесказанного и из других личных наблюдений генерал сделал вывод: «Царь явно не годился для... роли верховного вождя русских армий, и это понимали даже те, кто... считал себя до конца преданным монархии». Командовавший Юго-Западным фронтом генерал А.А. Брусилов вспоминал, что в середине декабря 1916 года на Военном совете в Ставке царь был рассеян, постоянно зевал и не участвовал в обсуждении. На следующий день совет был продолжен. Не дождавшись его завершения, Николай II уехал в Царское Село. А вот какой показательный факт сообщает начальник канцелярии министерства императорского двора генерал-лейтенант А.А. Мосолов. 14 марта 1917 года (по новому стилю) он беседовал с царём. При этом последний сказал Мосолову: «Мне говорят, что армия за меня». На это Мосолов ответил: «Я видел войска вне присутствия Вашего Величества, и это именно заставило меня сказать Вам ... те слова, за которые Вы изволили разгневаться», то есть, что «армия не за Вас и есть опасность династии». Вот так Верховный знал истинное положение армии, так им интересовался и так реагировал на сообщавшуюся ему правдивую об этом информацию! Председатель Петроградского комитета Союза городов В.А. Оболенский также указывал, что смена Верховного главнокомандующего «ставила под угрозу общественную помощь армии», и добавлял: «С переездом государя в Ставку на армию распространялось влияние императрицы и подозрительных людей, её окружавших». В заключение предоставим слово и отъявленным монархистам тех дней. Печально известный В.М. Пуришкевич прямо говорит: «Я... наблюдал день ото дня упадок авторитета и обаяния царского имени в воинских частях… не только в офицерской, но и в толще солдатской среды». «Соратник» Пуришкевича по убийству Распутина, Ф.Ф. Юсупов, с негодованием констатирует, что принятие царём на себя функций Верховного главнокомандующего «общество встретило.., в общем, враждебно», так как «ни для кого не было секретом, что сделалось всё под давлением ...Распутина... Не спросясь «старца», не принималось ни одно военное решение». По мнению Юсупова, к концу 1916 года «дела на фронте шли всё хуже». Последнее замечание особенно интересно в свете нынешних утверждений, что к началу 1917 года Россия стояла на пороге своей близкой и неизбежной победы в войне, чему-де помешали лишь Февральская революция и свержение монархии, а затем большевики. Как снабжалась армия Теперь поговорим о состоянии вооружения и боеприпасов Русской армии рассматриваемого периода. Начальник Главного артиллерийского управления генерал-лейтенант А.А. Маниковский свидетельствовал, что боевого снабжения, заготовленного в мирное время, хватило лишь на первые четыре месяца войны. Указав на полную дезорганизацию и беспорядок в боевом снабжении, он отмечал, что в 1916 году «резко обозначилось неизбежное падение производства, грозящее катастрофой». А 18 октября того же года он констатировал: «Всё идёт хуже и притом в такой степени хуже, что просто жутко становится за будущее». 8 января 1917 года он ещё более категоричен: «Всё складывается катастрофично... Заводы (боеприпасов. — В.Р.) не получают металла, руды, угля, нефти». С ним соглашается член Особого совещания по обороне Б.А. Энгельгардт, указывая, что уже во второй половине 1915 года фронт испытывал нехватку оружия и боеприпасов. Начальник Управления полевого инспектора артиллерии при Верховном главнокомандующем, председатель комиссии по организации тяжёлой артиллерии особого назначения генерал-майор Г.З. Барсуков отмечал нехватку зениток: их было меньше даже минимального количества, считавшегося необходимым. Он добавлял, что не хватало и артиллерии в целом. На «печальное состояние нашего вооружения» указывал и министр иностранных дел С.Д. Сазонов. На нехватку оружия и боеприпасов указывал и командующий Юго-Западным фронтом генерал А.А. Брусилов. Председатель IV Государственной думы М.В. Родзянко также говорил о нехватке вооружения и видел причину недостатков снабжения армии артиллерией в интригах великого князя Сергея Михайловича, генерал- инспектора артиллерии при Верховном главнокомандующем. Он приводил весьма показательный и поразительный факт, свидетелем которого стал весной 1915 года в Галиции: атаки врага приходилось отбивать… камнями. Имея в виду середину 1916 года, Родзянко отмечает: «Запасные батальоны... были плохо обставлены в материальном отношении... и даже оружии». В целом он делал вывод: «Армия сражалась тогда почти голыми руками». Сам царь в письме жене от 17 июня 1916 года признавал нехватку снарядов. Подобная запись появилась 30 июня того же года и в его дневнике. Наконец, приведу свидетельства посла Англии в России Дж. Бьюкенена. 5 (18) февраля 1917 года Бьюкенен сообщал в МИД Англии, что многие военные заводы в России закрыты из-за нехватки сырья и топлива. А вот как обстояло в Русской армии в те дни дело с обмундированием, питанием, медицинским обеспечением. Брусилов признавал, что вверенные ему войска Юго-Западного фронта испытывали нехватку одежды, обуви, снаряжения, продовольствия. Генерал сообщал, что по итогам Военного совета в Ставке в декабре 1916 года стало ясно, что в дальнейшем снабжение армии продовольствием должно значительно ухудшиться. Зимой 1916/ 1917 года многие солдаты доезжали до фронта разутыми и раздетыми. Хлеба в день солдат стал получать не три, как это было ранее, а два фунта, мяса не фунт, а 0,75 фунта. Член инженерного совета министерства путей сообщения Ю.В. Ломоносов докладывал, что в начале 1917 года Румынский фронт получил 60% необходимого ему продовольствия, а его отдельные части — даже 20%. Это вынуждало солдат есть дохлых лошадей. Из-за плохого состояния железных дорог этого фронта «пришлось приостановить движение санитарных поездов и отправлять раненых в товарных вагонах», из-за чего «смертность была ужасна... Многие при 20-градусных морозах просто замерзали в неотопленных вагонах». С ним соглашался лидер партии кадетов П.Н. Милюков. Он указывал, что в армии «отсутствовали самые необходимые медикаменты, раненых сваливали прямо на пол товарных вагонов и без медицинского присмотра, из-за чего они сотнями умирали в поездах; плохо было с... подвозом продовольствия на фронт». Вернувшийся с Румынского фронта в начале ноября 1916 года Пуришкевич говорил, что увиденное им там состояние армии не удовлетворяло «самым минимальным запросам продовольственного, военного, санитарного и перевязочного характера наших армий, которые нуждались, живя в полуодетом, полуобутом и полуголодном состоянии». О моральном разложении армии В.Н. Шаховской признавал, что ещё в 1915—1916 годах «в войсках уже было недовольство правительством, которое, в их глазах, являлось единственным виновником всех неудач и всех недостатков снабжения». Командир 28-го армейского корпуса, который располагался тогда в районе Западной Двины, генерал В.А. Слюсаренко свидетельствовал, что в конце 1916 года «у всех была одна дума: «Долой войну, домой!» Заместитель министра внутренних дел генерал от инфантерии П.Г. Курлов так характеризовал состояние армии конца 1916 года: «Особенно распространялись среди... воинов мысли о ненужности войны». В начале 1917 года департамент полиции направил на юг России для выявления настроения армии жандармского полковника. По возвращении он докладывал: «Армия подготовлена к мысли о дворцовом перевороте». А.А. Брусилов отмечал, что зимой 1916/1917 года все прибывавшие на Юго-Западный фронт говорили о необходимости ответственного перед Государственной думой правительства, и заключал: «Можно сказать, что к февралю 1917 года вся армия... была подготовлена к революции». А.Ф. Керенский подтверждал: «Процесс окончательного развала наших вооружённых сил пришёлся на осень 1916 года. К январю следующего года сложилась в высшей степени критическая ситуация... Армия неотвратимо утрачивала боеспособность». Как бы заранее предвидя последующие заявления, будто это революция погубила Русскую армию, он констатировал: «Утверждающие, будто бы русскую армию сгубила революция... совершенно искажают факты». И добавлял, что к середине 1917 года против бастовавших рабочих можно было привлечь «только самые надёжные части резервных гвардейских батальонов». Поэтому министр внутренних дел А.В. Протопопов даже убедил царя с этой целью отозвать с фронта несколько надёжных гвардейских полков. Показательно и то, что они, вопреки царскому приказу (!), отказались покинуть фронт. Родзянко вспоминал беседу с прибывшим в феврале 1917 года в столицу командиром Уссурийской конной дивизии (Румынский фронт) генерал-майором А.М. Крымовым. Тот заявил: «Армия ... может просто покинуть окопы и поле сражения» уже нынешней зимой. Кстати, в ходе этой беседы Крымов предупредил: «В армии, в солдатском составе, растёт недовольство к офицерству вообще и начальству в частности, и, таким образом, армия постепенно разлагается и дисциплине грозит полный упадок». Ссылаясь на эту беседу, М.В. Родзянко потом заявлял, что «почва для окончательного разложения армии имелась налицо ещё задолго до переворота». Генерал-квартирмейстер Ставки Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант А.С. Лукомский указывал, что ещё к концу лета 1916 года ухудшился моральный климат прибывавшего на фронт пополнения, а к осени в некоторых находившихся на фронте корпусах были открыты случаи пропаганды против командного состава и невыполнения боевых приказов. А исполнявший должность начальника штаба Северного фронта генерал Ю.Н. Данилов отмечал, что в 1916 году солдаты воевать не хотели: «Земля» и «мир» — вот две затаённые мечты, прожигавшие, подобно калёному железу, всё существо солдата-крестьянина... Мир и притом мир немедленный». Показательно, что накануне революции генерал Алексеев прямо сказал царю: «В войсках растёт оппозиция». А великий князь Александр Михайлович, оценивая к февралю 1917 года состояние столичного гарнизона, признавал: «Гарнизон столицы, конечно, был слишком ненадёжной опорой в случае серьёзных беспорядков». Одним из ярких проявлений разложения якобы победоносной Русской армии было массовое дезертирство. Так, Б.А. Энгельгардт признавал, что ещё во второй половине 1915 года «рос протест, очень болезненно отражавшийся на состоянии вооружённых сил, росло дезертирство». А.А. Брусилов сообщал, что прибывшее на фронт зимой 1916/1917 года пополнение было уже распропагандировано. М.В. Родзянко также подтверждал, что в середине 1916 года дезертирство ещё по дороге на фронт достигало 25%. Он замечал: «Брожение в армии началось на почве недовольства высшим командным составом». А вот свидетельство командира одного из корпусов Юго-Западного фронта, печально известного барона П.Н. Врангеля: в конце 1916 года «пополнения несли с собой совсем иной (не боевой. — В.Р.) дух... Они неохотно шли на войну и жаждали мира. В последних боях сплошь и рядом наблюдались случаи «самострелов», пальцевые ранения с целью отправки в тыл стали особенно часты». Генерал Данилов, оценивая положение в армии ещё 1916 года, признавал: «Разразилось дезертирство с фронта и по пути на фронт... в столь значительных размерах, что бывали случаи исчезновения всего перевозившегося состава; к месту назначения прибывали только начальствующие лица разбежавшегося эшелона». А командовавший Северным фронтом генерал от инфантерии Н.В. Рузский на совещании командующих фронтами Русской армии сообщил, что войска его фронта распропагандированы. Его заявление подтвердил и А.А. Брусилов: прибывшее на Юго-Западный фронт из Рижского района пополнение небоеспособно и отказывается идти в атаку. А.Ф. Керенский так обрисовал положение в армии в январе 1917 года: в ней «не прекращались... бунты, ... началось непрерывное дезертирство из армии... В январе 1917 года насчитывалось миллион двести тысяч дезертиров, и их число постоянно росло. В армии шла самовольная демобилизация. Высшее командование было бессильно остановить разбегавшихся по домам солдат... Целые роты отказывались сражаться... Солдаты то и дело покидали траншеи, братались с немцами... В тылу отсутствие дисциплины чувствовалось ещё сильнее». Неужели эта красноречивая характеристика не заставляет задуматься: как может побеждать армия, если в ней повсеместно творится такое?! Что представлял собой командный состав Бывший всю войну начальником морского управления Ставки капитан 1 ранга А.Д. Бубнов заключал, что «личный состав в целом не был способен и не смог обрести в себе достаточно воли и мужества». А.С. Лукомский вспоминал, что осенью 1916 года «очень многие, даже георгиевские кавалеры, старались устроиться где-нибудь в тылу на более спокойных местах, а не оставаться на зиму в окопах». П.Н. Врангель признавал, что прибывавшие на фронт в конце 1916 года офицеры «быстро падали духом, тяготились войной и совершенно неспособны были поднять и поддерживать дух своих солдат». А.А. Брусилов указывал, что зимой 1916/1917 года офицеры «были настроены по отношению к правительству в высшей степени враждебно. Везде, не стесняясь, говорили, что… совершенно необходимо установить ответственное (перед Государственной думой. — В.Р.) министерство». Интересны свидетельства тогдашнего военного атташе Англии в России генерал-майора А. Нокса. 3 января 1917 года он записал в своём дневнике, что русские «офицеры начали открыто обсуждать царскую семью даже в беседе с иностранцами в такой манере, в какой это было бы невозможно ещё несколько недель назад». В дневнике отмечалось, что в день открытия заседаний Государственной думы 25 января из Новгорода в столицу был вызван гвардейский кавалерийский полк. Узнав об этом, «многие офицеры подавали рапорты с просьбой лучше отправить их на фронт, чем подвергать риску действовать в Петрограде в защиту правительства». В середине января 1917 года и.о. начальника штаба Верховного главнокомандующего генерал-лейтенант В.И. Гурко получил приказ царя пополнить столичный гарнизон в первую очередь гвардейскими частями. Но Гурко прислал лишь гвардейский флотский экипаж. А главный начальник столичного военного округа генерал-лейтенант С.С. Хабалов заявил, что для всех вызванных нет мест в казармах города. Накануне Февральской революции министр внутренних дел А.Д. Протопопов докладывал царю: революционно настроен высший и низший командный состав гарнизона, и даже офицеры Генерального штаба полевели. Дворцовый комендант генерал-майор В.Н. Воейков отмечал, что в конце 1916 года агитация за заговор против царя имели результатом «развращение командного элемента армии, в то время преимущественно состоявшего из офицеров генерального штаба». Итак, командный состав армии был настроен весьма критически в отношении царизма, он не горел желанием защищать его ни от внутреннего, ни от внешнего врага. А в завершение разговора о взаимовлиянии войны и революции приведём высказывание командира 28-го армейского корпуса генерал-майора П.И. Залесского: «К концу 1916 и началу 1917 года… не было никаких ясных и твёрдых оснований для оптимизма… Неспособность русских властей дать надлежащую силу русскому фронту становилась вне сомнений». Автор: Валерий РЫБАЛКИН. Кандидат исторических наук, доцент кафедры исторических, философских и социальных наук Московской государственной академии физической культуры.

|

|

Смерть тиранам!

09 авг 2018 в 20:30

753

|

|---|

|

Санитарное средство от тиранов.

|

|

Пока визжит Андрейка.

12 авг 2018 в 17:29

IvanP

|

|---|

|

..

Манипуляции о продолжительности жизни в Российской Империи .. ЦитатаКак мы видим СССР стал ещё более отставать от запада, чем отставала Российская Империя. Причём это 1980 год, год благополучный. Отставание увеличилось как в младенческой смертности, так и в детской до 14 лет, а по более старшим возрастам появилась отсталость, которой и вовсе не было в Российской Империи. ..

|

|

!!!!

13 авг 2018 в 16:40

Удаленный пользователь

|

|---|

|

Прости государь!!! Я полюбила другого.

Отредактировано: Dimasik - 01 янв 1970

|

|

|

Подписка на ветку |

|---|

|

В избранном у

0

пользователей |

Календарь |

|---|

Топ за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Читаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Обсуждаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Сейчас на странице:

1,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 1