Календарь истории ( Даты.События.Праздники.Юбилеи)

61,864

583

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

24 августа 1572 г. 451 год назад в Париже началась массовая расправа католиков с протестантами-гугенотами — Варфоломеевская ночь

Дискуссия 294 0

24 августа 1572 г. 451 год назад в Париже началась массовая расправа католиков с протестантами-гугенотами — Варфоломеевская ночьДискуссия 294 0

«Варфоломеевская ночь» (Картина Франсуа Дюбуа, 16 век, Кантональный музей искусств, Швейцария)

В ночь на 24 августа 1572 года, накануне праздника памяти Св. Варфоломея, в Париже начались массовые расправы горожан-католиков с протестантами (кальвинистами или гугенотами). Ее организовали вдовствующая королева Франции Екатерина Медичи и Генрих де Гиз, герцог Лотарингский, организатор и руководитель многочисленной и влиятельной партии — Католической Лиги.

Это кошмарное событие, получившее название Варфоломеевская ночь (фр. massacre de la Saint-Barthélemy — резня святого Варфоломея), произошло всего несколько дней спустя после свадьбы лидера гугенотов — короля Генриха Наваррского и принцессы-католички Маргариты Валуа.

Бракосочетание протестантского монарха с дочерью Екатерины Медичи, сестрой французского короля Карла IX, должно было символизировать укрепление мира между французами разных конфессий. Но, на деле, оно стало удобной возможностью для уничтожения Католической Лигой множества своих политических противников. Ведь этот брак стал поводом к приезду в Париж множества дворян-протестантов, сопровождавших короля Генриха на брачной церемонии. Чтобы убийцы в темноте не ошиблись в поисках жертв, всем парижским католикам было велено нацепить на шляпы белые кресты.

Через несколько часов после удара колокола на колокольне аббатства Сен-Жермен, который стал сигналом к началу резни, в Париже было убито более 10 тысяч человек. Впоследствии волна католического террора перекинулась в провинциальные города и села, где зверские убийства протестантов длились несколько недель.

Историки до сих пор спорят по поводу количества жертв Варфоломеевской ночи, называя цифры: от 5 000 до 30 000 человек. В этой бойне погибло большинство гугенотских лидеров, во главе с адмиралом де Колиньи, чью голову бросили к ногам Генриха Гиза.

После Варфоломеевской ночи возобновились Гугенотские войны, которые отличались от предыдущих столкновений широкомасштабными военными действиями на территории Франции и острой идеологической борьбой.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

24 августа 1758 г. 265 лет назад основан 1-й Московский медицинский институт (сегодня — Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова)

Родоначальником Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова был медицинский факультет Императорского Московского университета (сегодня это МГУ), открытого в 1755 году по предложению великого русского ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова в период правления императрицы Елизаветы Петровны.

Занятия на медицинском факультете начались (13) 24 августа 1758 года. Именно эта дата сегодня и считается точкой отсчёта истории университета. Здесь читали курсы первые русские профессора Семен Зыбелин и Петр Вениаминов, впоследствии к ним присоединились Федор Политковский и Иван Сибирский.

Расширение факультета продолжилось в первой половине 19 века. Так, Устав университета 1804 года уже предусматривал наличие шести самостоятельных кафедр и трех институтов: Клинического, Повивального и Хирургического.

Вообще за свою долгую историю университет неоднократно подвергался реорганизации и менял название. В 1930 году он стал самостоятельным учебным заведением — Первым Московским медицинским институтом, а спустя 10 лет, после награждения Орденом Ленина, переименован в Первый Московский Ордена Ленина медицинский институт (1-й МОЛМИ).

В 1955 году ему было присвоено имя выдающегося русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова. В 1990 году был реорганизован в Московскую медицинскую академию (ММА), а с 2010-го носит нынешнее название, которое полностью звучит как: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ.

Сегодня Сеченовский университет — старейший медицинский вуз России, крупнейший учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации и повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров. Университет возглавляет учебно-методическое объединение медицинских и фармацевтических вузов России.

В состав Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова входят Клинический центр, в котором объединены 17 разнопрофильных клиник на 3000 мест с центральной клинико-диагностической лабораторией и 11 лабораториями, отделом лучевой диагностики с семью подразделениями; 16 межклинических лечебно-диагностических служб, которые способны ежегодно обеспечить лечение 44 тысяч больных стационарно и свыше 280 тысяч амбулаторно; поликлиника для студентов и сотрудников; Центральная научная медицинская библиотека, музей истории медицины.

В составе университета: научный центр с 61 лабораторией, пятью научно-исследовательскими институтами (НИИ молекулярной медицины, НИИ фтизиопульмонологии, НИИ фармации, НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением, Институт медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е.И.Марциновского). В университете обучаются свыше 17 тысяч студентов из России и зарубежных стран.

В декабре 2008 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 250-летию университета.

Родоначальником Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова был медицинский факультет Императорского Московского университета (сегодня это МГУ), открытого в 1755 году по предложению великого русского ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова в период правления императрицы Елизаветы Петровны.

Занятия на медицинском факультете начались (13) 24 августа 1758 года. Именно эта дата сегодня и считается точкой отсчёта истории университета. Здесь читали курсы первые русские профессора Семен Зыбелин и Петр Вениаминов, впоследствии к ним присоединились Федор Политковский и Иван Сибирский.

Расширение факультета продолжилось в первой половине 19 века. Так, Устав университета 1804 года уже предусматривал наличие шести самостоятельных кафедр и трех институтов: Клинического, Повивального и Хирургического.

Вообще за свою долгую историю университет неоднократно подвергался реорганизации и менял название. В 1930 году он стал самостоятельным учебным заведением — Первым Московским медицинским институтом, а спустя 10 лет, после награждения Орденом Ленина, переименован в Первый Московский Ордена Ленина медицинский институт (1-й МОЛМИ).

В 1955 году ему было присвоено имя выдающегося русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова. В 1990 году был реорганизован в Московскую медицинскую академию (ММА), а с 2010-го носит нынешнее название, которое полностью звучит как: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ.

Сегодня Сеченовский университет — старейший медицинский вуз России, крупнейший учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации и повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров. Университет возглавляет учебно-методическое объединение медицинских и фармацевтических вузов России.

В состав Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова входят Клинический центр, в котором объединены 17 разнопрофильных клиник на 3000 мест с центральной клинико-диагностической лабораторией и 11 лабораториями, отделом лучевой диагностики с семью подразделениями; 16 межклинических лечебно-диагностических служб, которые способны ежегодно обеспечить лечение 44 тысяч больных стационарно и свыше 280 тысяч амбулаторно; поликлиника для студентов и сотрудников; Центральная научная медицинская библиотека, музей истории медицины.

В составе университета: научный центр с 61 лабораторией, пятью научно-исследовательскими институтами (НИИ молекулярной медицины, НИИ фтизиопульмонологии, НИИ фармации, НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением, Институт медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е.И.Марциновского). В университете обучаются свыше 17 тысяч студентов из России и зарубежных стран.

В декабре 2008 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 250-летию университета.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

24 августа 1876 г. 147 лет назад началась вторая центральноазиатская экспедиция Николая Пржевальского

Дискуссия 126 0

24 августа 1876 г. 147 лет назад началась вторая центральноазиатская экспедиция Николая ПржевальскогоДискуссия 126 0

Памятник Пржевальскому в Санкт-Петербурге

24 августа 1876 года русский путешественник Николай Пржевальский вышел из Кульджи (ныне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР) на юго-восток в свою вторую центральноазиатскую экспедицию с отрядом из девяти человек на четырех верховых лошадях и с двадцатью четырьмя вьючными верблюдами.

В ходе экспедиции было впервые изучено, промерено и нанесено на карту загадочное озеро-болото Лоб-Нор, о котором ранее сообщали только некоторые древнекитайские источники и Марко Поло (13 век). Оказалось, что озеро – «бродячее»: из-за «блуждания» русел впадающих в него рек оно многократно изменяло свое местоположение.

Весну 1877 года Пржевальский провел на Лоб-Норе, наблюдая за перелетом птиц и занимаясь орнитологическими исследованиями, а потом через Курлу и Юлдус вернулся в Кульджу. Болезнь заставила его пробыть в России дольше чем планировалось, за это время он написал и опубликовал труд «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор».

Академия наук и ученые общества всего света приветствовали открытия Пржевальского. Открытый им хребет Загадочный назван хребтом Пржевальского. Крупнейшей его заслугой является географическое и естественно-историческое исследование горной системы Кунь-Луня, хребтов Северного Тибета, бассейнов Лоб-Нора и Куку-Нора и истоков Жёлтой реки.

Во время своих путешествий Пржевальский также увидел немало новых животных: дикого верблюда, лошадь, впоследствии названную его именем, тибетского медведя и других ранее неизвестных млекопитающих, а также собрал огромные зоологические и ботанические коллекции.

За заслуги Академия наук наградила Николая Пржевальского медалью с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии».

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

59 лет

Карма: +167.58

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

25 августа 1604 — Лжедмитрий I с войском польских и украинских наёмников начал поход на Москву.

Дискуссия 40 0

Дискуссия 40 0

25 августа 1604 года Лжедмитрий I с войском польских и других наемников начал поход на Москву.

…Григорий Отрепьев происходил из бедного дворянского рода, благодаря способностям оказался в Москве, где служил у Михаила Никитича Романова, однако вынужден был принять постриг, спасаясь от преследований Романовых и их окружения царем Борисом Годуновым. Григорий Отрепьев попал в Чудов монастырь, а затем стал писцом при Боярской думе, где имел определенный доступ к государственным делам. В 1603 году Отрепьев бежал в Речь Посполитую, где обосновался у князя Адама Вишневецкого. Амбициозный Вишневецкий решил использовать самозванца и признал в нем чудесно спасшегося царевича Дмитрия. Сторону Отрепьева занял и тесть Вишневецкого Юрий Мнишек. Отрепьев имел аудиенцию с королем Сигизмундом, который дал ему финансовую в помощь в обмен на будущие территориальные уступки. Затем Отрепьев принял католичество и женился на дочери Мнишека Марине.

Скрытый текст

Многократное увеличившееся войско Лжедмитрия было разбито в битве у Добрыничей в январе 1605 года московским войском. Однако затем победители устроили страшную бойню, истребляя всех, как поддерживавших самозванца, чем вызвали еще большее ожесточение против Бориса Годунова и позволили скрыться Лжедмитрию. После поражения у Добрыничей до лета Лжедмитрий пробыл в Путивле, где активно готовился к будущему правлению. 13 мая 1605 года умер Борис Годунов, это было очень кстати Лжедмитрию. Взятие Москвы После смерти Годунова Боярская дума под давлением Богдана Бельского поддержала приход Лжедмитрия. Самозванцу присягнул и Петр Басманов. Отметим, что вдова Бориса Мария была непопулярна в народе.

Лжедмитрий дошел до Тулы, откуда вел дела уже как царь: составил текст присяги, имел беседу с английским послом и пр. В Москву Лжедмитрий выехал в конце мая, предварительно отправив грамоту с указом устранения врагов.

Вероятно из-за этой грамоты москвичи убили Марию Годунову и ее сына Федора, а дочь Ксению отдали на поругание самозванцу. Все Годуновы были истреблены или сосланы. После этого, 20 июня 1605 года Лжедмитрий I вошел в Москву.

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

25 августа 1930 г. 93 года назад экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли

Дискуссия 176 0

25 августа 1930 г. 93 года назад экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной ЗемлиДискуссия 176 0

Ледокольный пароход «Георгий Седов» (Почтовая марка СССР, 1977)

15 июля 1930 года из Архангельска на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю на ледокольном пароходе «Георгий Седов» вышла первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря под руководством О. Шмидта и В. Визе.

В конце июля «Георгий Седов» подошел к острову Гукера (Земля Франца-Иосифа). Часть экспедиции занялась строительными работами, остальные обследовали близлежащие острова. В середине августа пароход отправился дальше на северо-восток в неизученные районы Северного Ледовитого океана.

За это время экспедиция впервые исследовала северную часть Карского моря, были открыты острова Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, архипелаг Седова (к западу от Северной Земли). На острове Домашний полярники построили новую полярную станцию. В течение двух лет четверо зимовщиков во главе с Г. Ушаковым вели там исследования Северной Земли.

«Георгий Седов» дошел почти до 81 градуса северной широты, но дальнейший путь был закрыт, и судно повернуло на юг.

14 сентября пароход благополучно вернулся в Архангельск. Проделав путь около 10 000 км, экспедиция выполнила грандиозную программу комплексных научных наблюдений. Через три года на основе работ группы Г. Ушакова была составлена полная карта Северной Земли

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

25 августа 1985 г. 38 лет назад в авиакатастрофе погибла Саманта Смит – «маленький посол мира»

Дискуссия 544 3

25 августа 1985 г. 38 лет назад в авиакатастрофе погибла Саманта Смит – «маленький посол мира»Дискуссия 544 3

Осенью 1982 года 10-летняя американская школьница Саманта Смит случайно прочитала статью в журнале «Таймс», посвященную советскому лидеру Юрию Андропову. В статье говорилось о том, что этот человек наверняка очень опасен и еще больше ужесточит отношения между Россией и Штатами.

Саманта спросила у мамы:

– Если все его так боятся, почему кто-нибудь не напишет ему письмо и не спросит прямо, хочет он войны или нет?

– А почему бы тебе самой не написать? – в шутку ответила мать.

Тогда девочка написала такое письмо:

«Уважаемый мистер Андропов, ... Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела бы знать, почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Бог создал Землю, чтобы мы все вместе жили в мире и не воевали».

Однако ответа на свое письмо девочка так и не дождалась. Тогда она написала второе письмо послу СССР в Вашингтоне Добрынину, в котором спрашивала, ответит ей Андропов или нет?

Через месяц Саманту неожиданно вызвали в кабинет директора школы, который испуганно сказал: «Иди домой. Тебе пришло письмо. От мистера Андропова».

Юрий Владимирович писал, что СССР ни с кем воевать не собирается. Советские люди хотят мира, а чтобы Саманта в этом убедилась сама, то пусть летом приезжает в СССР и убедится в этом лично.

В июле 1983 года Саманта с родителями прибыла в СССР, они посетили Москву, Ленинград и главный пионерский лагерь «Артек» в Крыму. В Союзе популярность девочки была необычайной! Ее фото в пионерской форме и на отдыхе в «Артеке» обошли все мировые агентства. Появилось даже новое выражение – «детская дипломатия». Визит маленькой американки стал важным вкладом в разрушении «железного занавеса».

В августе 1985 года Саманта с отцом возвращались из Англии, где они участвовали в шоу Роберта Вагнера. В Америке пересели на местную авиалинию. В дождливую ночь с 24 на 25 августа их самолет потерял управление и разбился. Саманте Смит было всего 13 лет.

КТО УБИЛ САМАНТУ СМИТ? ТАЙНА СМЕРТИ АМЕРИКАНКИ-МИРОТВОРЦА

Как сейчас живёт Катя Лычёва: девочка, продолжившая дело Саманты Смит и растопившая лёд между СССР и Америкой

Рождённые в СССР помнят эту малышку, которой удалось невозможное: в 1986 году она вместе с родителями отправилась в Америку, и встретилась там с самим президентом Рейганом.

Тогда про неё говорила вся наша огромная страна, но со временем эта история забылась и сейчас про Катю Лычеву помнит мало кто. А тех, кто помнит, интересует вопрос: где она сейчас и что с ней стало?

Стар Роу и Катя Лычева на встрече с президентом США Рональдом Рейганом

Отредактировано: osankin - 25 авг 2023 10:13:06

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Цитата: psv от 25.08.2023 09:34:23"Андроповские конвергентовщики" и их эволюция (включая естественный отбор) в биосфере.

Как интересно сравнивать апокрифы педивикии между собой.

On her mother's side, Katya Lycheva is the great-granddaughter of Maria Ovsyannikova (1904-1985), who was close to Joseph Stalin functionary of Soviet special services with extensive personal connections in the midst of the Soviet nomenclature.

...

тут

ЦитатаВопреки легенде о том, что поездку Кати Лычевой в США запланировали в ЦК КПСС как ответ на визит Саманты Смит, эта идея принадлежала американской стороне. После того, как в 1985 году Саманта Смит вместе с отцом погибла в авиакатастрофе, ее мать Джейн Смит и основанная ею организация «Дети как миротворцы» обратились к советской стороне с предложением организовать поездку советской школьницы по Соединенным Штатам. Предполагалось, что эта поездка сможет продолжить миротворческую миссию Саманты.

В Советском Союзе идею приняли, а организация со стороны СССР была возложена на ЦК ВЛКСМ. Был проведен серьезный кастинг, в котором приняли участие около 6000 девочек в возрасте 11–12 лет. Предполагалось, что советский «посол мира» должны быть сверстницей Саманты Смит.

Из 6000 человек выбрали Катю Лычеву. Никаких высокопоставленных родственников у нее не было, но и совсем обычной девочкой ее тоже назвать было нельзя. Катя, дочь научных работников, училась в московской английской спецшколе № 4 и хорошо говорила по-английски. Кроме того, общаться с журналистами, политиками и общественными деятелями США ей должен был помочь актерский опыт. У девочки за плечами были три роли в кино — она снималась в картинах «Живая радуга», «Сильная личность из 2 “А”» и «Детство Бэмби».

Ну и, разумеется, не последнюю роль играла внешность — Катя Лычева действительно могла понравиться американцам.

Катя Лычева и ее американская подруга Стар Роу.

тут

ЦитатаКатю выбрали из 6 тысяч девочек её возраста. Во-первых, Лычёва благодаря спецшколе великолепно владела английским — в 1980-х это было редкостью. Во-вторых, снималась в кино — сыграла с фильмах «Детство Бемби», «Живая радуга», «Сильная личность из 2 “А”», «Лермонтов». В-третьих, была из прекрасной семьи, проверенной до четвертого колена: прабабушка Кати — известный партийный деятель Мария Дмитриевна Овсянникова, участница Великой Отечественной войны, редактор журнала «Советская женщина», единственная в истории Красной Армии женщина — главный редактор печатного органа на фронте. А ещё девочка свободно держалась на публике и была обаятельной.

Школьница Катя Лычева (справа) вместе со своей американской подругой Стар Роу на празднике у Московского городского Дворца пионеров и школьников (ныне Московский городской дворец детского (юношеского) творчества). Фото: РИА Новости/ Игорь Михалев

Отредактировано: osankin - 25 авг 2023 10:19:06

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

59 лет

Карма: +167.58

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

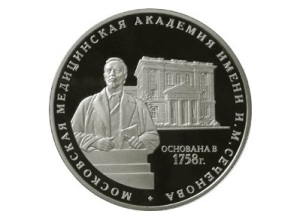

Русские войска за последние века не раз доходили до Германии, но одним из самых первых был Рейнский поход 1735 года. До взятия Берлина (рейд на Берлин 1760) во время Семилетней Войны оставалось 25 лет, до взятия Парижа в 1814 году 79 лет, а уж до взятия Берлина в 1945 году вообще 210 лет!

Итак, в 1735 году гремела война за польское наследство. Польша, географически находясь между Россией и Германией, между Швецией и Турцией, вкупе с нестабильным политическим положением являлась лакомым куском для любой державы. Для России и Австрии это было время союза и Польша была необходима для переброски и координации войск союзников. В частности у австрийцев дела были в войне крайне плачевными (они терпели поражения в Италии и на границе с Францией) и остро нуждались в подкреплениях которые императрица Анна Иоанновна обещала предоставить. Но была загвоздка - их необходимо было перебросить по территории Польши. Для Турции это было неприемлемо, ибо нахождение русских войск на территории Польши шло вразрез с предыдущим мирным договором по итогам неудачного Прутского похода Петра I. Тем не менее австрийцы (в один голос с королём Польши, ставленником этого русско-автрийского союза) заявили что русские находятся там по просьбе короля Польши для мирного урегулирования нестабильного положения в стране. Османам оставалось только злобно скрежетать зубами. Тем не менее и русские и австрийцы опасались турецкой угрозы и всеми средствами стремились её предотвратить

Скрытый текст

Командующий корпусом, генерал Ласси

Таким образом, практически не участвуя в серьёзных или сколько нибудь значительных сражениях, прибыв слишком поздно, русские сумели одним своим присутствием изменить баланс сил и склонить побеждавших французов к миру.

Через 13 лет был ещё один рейнский поход 1748 года, уже во время войны за австрийское наследство...

Отредактировано: Александр Д - 25 авг 2023 20:01:17

59 лет

Карма: +167.58

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

26 августа 1395 г. Тамерлан вышел из Ельца и направился на юго-восток, оставив планы взятия Москвы

Дискуссия 42 0

Дискуссия 42 0

26 августа1395 году на Москву двигался непобедимый хан Тимур. Навстречу ему вышел великий московский князь ВАСИЛИЙ I, остановившийся с войском на берегу Оки.Тимур, простояв с армией под Ельцом две недели, 26 августа 1395 г. оставил его и, по словам летописца, «возвратися въсвояси».

Один из самых загадочных эпизодов средневековой российской истории.

Тамерлан довольно долго терпел выходки Тохтамыша, но, в конце концов, решил не спускать тому постоянных нападений, собрал армию и двинулся из Самарканда на северо-запад. Первый поход датирован 1391 годом. Тохтамыш не усвоил урок, и в 1394-м Тамерлану пришлось снова отправится на Золотую Орду. Маршрут похода выглядит немного странно. Там есть один интересный зигзаг. Тимур пришел со стороны Кавказа, захватил Астрахань, а затем Сарай, после этого резко пошел на запад: пересек Волгу, а за ней и Дон, и тут.

Армия совершила молниеносный рейд на север, разграбила Елец и двинулась на Москву. Жители и молодой князь Василий Дмитриевич (сын Дмитрия Донского) были, мягко говоря, в ужасе. Князь Василий собрал войско и встал под Коломной, готовясь к битве, которую почти невозможно было бы выиграть. Митрополит Киприан организовал в Москве массовый молебен о ниспослании чуда. В город спешно перевезли Владимирскую икону божьей матери. В честь ее встречи был организован крестный ход. Через день Тамерлан развернул войско и ушел прочь. Церковь, конечно, объясняет этот разворот чудом, сотворенным иконой. Есть, однако, и другие объяснения. Знаменитый историк Владимир Соловьев придерживается версии, что Тамерлану просто нечего было взять на Руси. Если богатая добыча отсутствует, то зачем тратить силы и время? Арабские источники, однако, указывают на то, что и эмиру, и его воинам понравились меха, захваченные при разорении Ельца. Не богатства Багдада, конечно, но почему бы не взять добычу?

Не менее любопытна и третья версия: Тамерлан не собирался задерживаться на севере. Он уже вынашивал планы похода на Индию. Рейд на Москву был чреват потерей времени и знакомством с суровой зимой. Разумнее было добить испускавшую дух Золотую Орду, что и было сделано. Тамерлан был великим стратегом. В своих войнах он никогда не упускал инициативу. К тому же, главная цель уже была достигнута. Северная часть шелкового пути пришла в упадок. В дальнейшем караваны пойдут через владения Тимура, а Тохтамыш лишится львиной доли доходов. Именно это обстоятельство приведет Золотую Орду к полному упадку. В этой связи, маловероятно, что он пошел бы на Москву, бросив важную кампанию и дав Тохтамышу время зализать раны и собрать новые силы.

Второй поход Тамерлана.

59 лет

Карма: +167.58

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

27 августа 1760 — императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество чиновников.

Дискуссия 35 0

Дискуссия 35 0

27 августа 1760 года императрица Елизавета Петровна издала указ, запрещающий государственным служащим брать взятки. «Ненасытная жажда корысти, дошла до того, что некоторые места, учреждаемые для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие — предводительством судей, а потворство и опущение — одобрением беззаконникам», — укоряла чиновников Елизавета Петровна.

Истоки «кормления»

Впрочем, Указ, подписанный ею за год до смерти, так и остался не больше, чем грозным предупреждением. А сама «дщерь Петра» вошла в историю, увы, не умелой правительницей, а главным образом, как «веселая царица». В ХIХ веке граф Алексей Константинович Толстой в своей бессмертной «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева» в четырех строках очень точно охарактеризовал ситуацию в России в её царствование: «Веселая царица/Была Елизавет:/Поет и веселится,/Порядка только нет»…

Взяточничество в Российской империи во времена Елизаветы цвело пышным цветом, особенно в верхах. Собственно, брали (и давали) взятки у нас, кажется, испокон веков. И столько же времени усиленно с этим злом боролись. А родилось оно, между прочим, из простого человеческого желания отблагодарить за помощь. Вплоть до ХVIII века такая благодарность называлась «кормлением». Существовала даже определенная градация: «почести», то есть, предварительные подарки должностному лицу, «решавшему вопрос»; «поминки» — подарок «по итогам». И то, и другое считалось вполне законным. А вот за «посулы», как называли нарушение закона за определенную мзду, полагались телесные наказания.

59 лет

Карма: +167.58

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

27 августа 1610 г. Семибоярщина заключила со стоявшим под Москвой польским гетманом С. Жолкевским договор

Дискуссия 40 0

Дискуссия 40 0

27 августа 1610 г. Семибоярщина заключила со стоявшим под Москвой польским гетманом С. Жолкевским договор, согласно которому русским царём признавался сын польского короля Сигизмунда III — королевич Владислав. Бояре рассчитывали избавиться от польских интервентов и сохранить свою власть над страной, заставив Владислава делегировать ряд полномочий Боярской Думе и Земскому собору.

Призвание московскими боярами в 1610 году польского королевича Владислава на русский престол традиционно оценивается в нашей историографии как национальное предательство.

Распорядительная комиссия из «седмочисленных бояр» всегда формировалась в случае междуцарствия. Летом 1610 года перед ней стоял выбор из двух зол: польский королевич или Лжедмитрий II. Первый казался оплотом порядка против анархии. Кроме того, его уже призвала часть русской элиты. Согласие с договором от 4 февраля и подтверждение призыва Владислава в Москву позволяло восстановить политическое единство русской элиты, что было важно в условиях разгоравшегося антифеодального движения низов.

Чтобы придать своему решению видимость легитимности, «Семибоярщина» созвала подобие Земского собора, причём роль представителей с мест играли те люди, которые случайно – по службе или торговле – оказались в данный момент в Москве.

Решающее значение имела позиция высшего духовенства. Патриарх Гермоген исходно был против свержения Шуйского. Но теперь, когда оно стало свершившимся фактом, он больше всего опасался Лжедмитрия II. Поэтому он согласился с призванием польского принца. С посольством к Сигизмунду Гермоген отправил личную просьбу арестовать Филарета как лже-патриарха, которую поляки исполнили.

17 августа 1610 года жители Москвы и находившиеся в ней люди из других русских городов были приведены к торжественной присяге (целованию креста) на верность Владиславу согласно решениям боярской думы и импровизированного Земского собора. Как отмечал Василий Ключевский, из статей договора 4 февраля боярская дума выбросила некоторые статьи, и эти исключения были характерны. Они касались прав неродовитых людей возвышаться по заслугам и свободного выезда для торговли и учёбы за границу.

59 лет

Карма: +167.58

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

28 августа 1851 года открыто сквозное железнодорожное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом.

Дискуссия 73 1

Дискуссия 73 1

В марте 1841 года Николай I приказал учредить комиссию для составления проекта железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой.

Председателем комиссии был назначен А. Х. Бенкендорф, в числе других в неё вошли П. П. Мельников и Н. О. Крафт. В сентябре 1841 года комиссия представила доклад-проект с финансово-экономическими расчётами постройки и эксплуатации железной дороги.

1 (13) февраля 1842 года императором был подписан указ о сооружении железной дороги Петербург—Москва.

Руководство строительством дороги было возложено на Особый межведомственный комитет под председательством наследника престола Александра Николаевича.

Всего на строительстве было выполнено около 46 млн м³ земляных работ.

На линии построили 2 больших вокзала в столицах, 34 станции, 8 больших, 182 малых и средних моста, 69 труб и 19 путепроводов. С

троительство Петербург-Московской железной дороги обошлось в 67 млн рублей.

Для сравнения, годовой бюджет Российской империи в 1842 году составил 187 млн рублей.

Функционирование

С 14 (26) по 16 (28) августа 1851 года из Петербурга в Москву по железной дороге, на 9 поездах, были перевезены два батальона лейб-гвардии Преображенского и Семёновского полков, два эскадрона лейб-гвардии Кавалергардского и Конного полков и дивизион гвардейской артиллерии.

В 4 утра 19 (31) августа в Москву отправился царский поезд, состоявший из 9 вагонов. Путешествие, вместе с остановками, заняло 19 часов.

Официальное открытие магистрали Петербург-Москва 1 (13) ноября 1851 года ознаменовалось пуском первого «всенародного поезда». В 11 часов 15 минут утра поезд из 6 вагонов двинулся в путь. В поезде было 17 пассажиров первого класса, 63 — второго и 112 — третьего класса. Поезд прибыл в Москву в 9 часов утра следующего дня, пробыв в пути 21 час 45 минут.

Первое время плата за проезд пассажиров от Петербурга до Москвы составляла: в первом классе 19 рублей, во втором — 13 и в третьем — 7 рублей с человека.

Никола́евская желе́зная доро́га — третья по счёту железная дорога в Российской империи, построена в середине XIX века для обеспечения железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Москвой. Движение открыто в 1851 году.

Николаевская дорога стала первой двухпутной казённой железной дорогой в Российской Империи и положила начало созданию в государстве железнодорожной сети общегосударственного значения. Протяжённость дороги составила 645 км (604 версты).

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Цитата: Александр Д от 28.08.2023 00:51:14

В марте 1841 года Николай I приказал учредить комиссию для составления проекта железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой.

Председателем комиссии был назначен А. Х. Бенкендорф, в числе других в неё вошли П. П. Мельников и Н. О. Крафт. В сентябре 1841 года комиссия представила доклад-проект с финансово-экономическими расчётами постройки и эксплуатации железной дороги.

1 (13) февраля 1842 года императором был подписан указ о сооружении железной дороги Петербург—Москва.

Руководство строительством дороги было возложено на Особый межведомственный комитет под председательством наследника престола Александра

...

Магистраль двух столиц. 170 лет назад открылось сквозное движение по Николаевской железной дороге

14 августа 1851 года император Николай I открыл сквозное движение поездов по Петербурго-Московской (Николаевской) железной дороге от Санкт-Петербурга до Москвы. «Гудок», опираясь на уникальные архивные документы, рассказывает о проектной истории первой полномасштабной железной дороги России и о роли в её строительстве выдающегося инженера Константина Чевкина.

"Красная стрела" Николая Первого

170 лет назад открылось железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Москвой

1 ноября 1851 года первый поезд отправился из Санкт-Петербурга в Москву по железной дороге, которая спустя 170 лет стала самой востребованной в стране. Ежедневно она перевозит десятки тысяч пассажиров и тысячи тонн грузов.

А появилась эта дорога благодаря стальной воле императора Николая I, который больше десяти лет выдерживал прессинг со стороны элит, но остался тверд в своем убеждении: за железными дорогами будущее.

Отредактировано: osankin - 28 авг 2023 07:38:30

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

28 августа 1920 г. 103 года назад началась Всероссийская статистическая перепись населения

Дискуссия 114 0

28 августа 1920 г. 103 года назад началась Всероссийская статистическая перепись населенияДискуссия 114 0

ЦитатаПервая советская перепись населения проводилась с 28 августа 1920 года во время Гражданской войны. Ею было охвачено только 72% населения России, так как в ряде районов страны еще велись военные действия. В 1923 году была проведена перепись населения в городах и поселках городского типа одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий.

Все население страны впервые охватила Всесоюзная перепись населения в декабре 1926 года. Численность населения составила 147 миллионов человек. Перепись 1937 года спровоцировала репрессии сталинского руководства против статистиков, якобы вредительски приуменьшивших численность населения СССР. Два года спустя, была проведена новая перепись, уже удовлетворившая вождя. Первая послевоенная перепись была проведена в январе 1959 года, и численность населения была 208,8 миллиона человек.

Следующая перепись состоялась в 1970 году. Впервые в практике советских переписей ради экономии времени и средств часть сведений была получена путем опроса не всех, а только 25% жителей, ее данные – 241,7 миллионов человек. Итог переписи 1979 года – 262,4 миллиона человек. Последняя перепись в СССР проводилась в январе 1989 года, население страны составило 286,7 миллионов человек.

Всероссийская перепись населения 2002 года прошла с 9 по 16 октября. Впервые за всю историю российского государства перепись проводилась не по решению правительства, а на основании федерального закона «О Всероссийской переписи населения» от 25 января 2002 года. На октябрь 2002 года численность населения страны составила 145,18 миллионов человек.

Очередная Всероссийская перепись населения прошла с 14 по 25 октября 2010 года. По её итогам население страны составило 142,905 млн. человек.

Последняя перепись населения в России прошла осенью 2021 года. Это первая в истории страны «цифровая» перепись населения, основным путём сбора информации в которой организаторами был выбран портал «Госуслуги», а переписчики обходили жителей с электронными планшетами и заносили результаты опроса в электронную базу данных. Однако в результате в переписи участвовало рекордно малое число жителей — всего 57 %, а большая часть данных была получена из административных источников. По итогам переписи, численность населения России — 147,2 млн. человек.

Отредактировано: osankin - 28 авг 2023 08:16:06

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

28 августа 1941 г. 82 года назад Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»

Дискуссия 154 0

28 августа 1941 г. 82 года назад Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»Дискуссия 154 0

ЦитатаУказ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 года содержал обвинения населения советской Автономии немцев Поволжья в пособничестве «многочисленным шпионам и диверсантам», якобы засланным гитлеровцами в этот регион СССР.

Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья (АССР НП, нем. Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen) — национальная автономия поволжских немцев, существовавшая в составе РСФСР с 19 декабря 1923 года до 28 августа 1941 года. Она была образована на основе существовавшей с 1918 года Трудовой коммуны немцев Поволжья. К 1939 году более половины населения АССР составляли поволжские немцы (кроме того, значительное количество поволжских немцев, особенно — имеющих высшее образование и индустриальные специальности, проживали и работали в городе Саратове, где составляли значительную долю профессорско-преподавательского состава высших и средних учебных заведений и работников промышленных предприятий).

После начала Великой Отечественной войны, когда стало понятно, что фронт быстро движется на восток, сталинское руководство постановило поручить НКВД выселить всех поволжских немцев в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Депортация состоялась в сентябре 1941 года. Практически все имущество переселенцев (дома, скот и домашняя утварь) были конфискованы. Брать с собой разрешалось только то, что можно было унести в руках. На новом месте людей зачастую выгружали из эшелонов в голую степь. В первую же зиму умерло много детей и стариков...

Только в 1964 году в закрытом Указе Президиума Верховного Совета СССР официально были признаны необоснованными все обвинения советских немцев в пособничестве врагу в 1941 году, после чего медленно и непоследовательно началось восстановление их гражданских прав. Оно затянулось на многие годы.

3 ноября 1973 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому немцы получили право вернуться в Поволжье. В начале 1990-х годов в Поволжье началось движение немцев за восстановление Республики немцев Поволжья.

В середине 1992 года Россия и Германия подписали протокол о поэтапном восстановлении этой республики. В 1998 году была создана общественная Федеральная национально-культурная автономия «Русские немцы». Цель объединения – согласование действий по сохранению и развитию самобытности этнических немцев, совместное осуществление различных социально-культурных программ, а также взаимопомощь и обмен опытом.

Отредактировано: osankin - 28 авг 2023 08:13:38

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

28 августа 1941 г. 82 года назад начался Таллинский переход

Переход кораблей Балтийского флота из Таллинна в Кронштадт, август 1941 года (Картина А.А. Блинкова, 1946)

https://disk.yandex.ru/i/_5A5kMKB_oV4mw Таллинский прорыв

Переход кораблей Балтийского флота из Таллинна в Кронштадт, август 1941 года (Картина А.А. Блинкова, 1946)

Цитата28 августа 1941 года начался прорыв из Таллина в Кронштадт основных сил Балтийского флота и сухопутных советских войск, которые обороняли эстонскую столицу. В истории эвакуация кораблей и вспомогательных судов осталась под названием «Таллинский переход».

К началу Великой Отечественной войны Таллин являлся главной базой Балтийского флота СССР. В результате поражения советских войск в Прибалтийской стратегической оборонительной операции появилась угроза захвата эстонской столицы фашистами. В июле 1941 года передовые части немецкой группы армий «Север» ворвались в Марьямаа, и хотя Красной Армии удалось потеснить фашистов, близость гитлеровской армии к Таллину была очевидна.

23 июля немцы возобновили наступление, а 5 августа перерезали железную дорогу Таллин-Ленинград. Через 2 дня советские войска в районе Таллина были отрезаны от основных сил Красной Арм. Так началась оборона Таллина, который защищали части 10-го стрелкового корпуса, 8-й армии, отряды морской пехоты, полк латышских и эстонских рабочих – всего порядка 27 тысяч человек.

20 августа немецкие части возобновили наступление и вышли к пригородам Таллина, что совпало с их прорывом к Ленинграду. Для обороны Ленинграда требовались силы, и 26 августа Ставка Верховного главнокомандования СССР приняла решение перебазировать флот и гарнизон Таллина в Кронштадт и Ленинград. Вопрос об эвакуации флота и промышленного оборудования из Таллина поднимался командованием Балтийского флота ещё с начала июля 1941 года, но решение было принято только сейчас. Почти сразу стало очевидным, насколько оно запоздало. Уже на следующий день немецкие войска прорвались в Таллин.

28 августа началась эвакуация. Советские боевые корабли, торговые, пассажирские и вспомогательные суда вышли с таллинского рейда и взяли курс на Кронштадт. Отход проходил под сильнейшим огневым обстрелом противника, в большой спешке, с неоправданными потерями личного состава и военного имущества. С огромными жертвами и потерями проходил и вывод из Таллина морских сил. В нем принимало участие около 100 военных кораблей и 67 транспортных и вспомогательных судов с войсками.

Вопрос о потерях в корабельном составе до сих пор остаётся спорным. В официальной истории ВМФ в Великой Отечественной войне СССР говорится о 62 потерянных военных кораблях и судах, в статье историка флота В.И. Ачкасова – о 50 погибших кораблях и судах, в труде Г.А. Аммона – о 52 кораблях и судах. Участница событий Лидия Куценко в своих воспоминаниях пишет: «Во время Таллиннского перехода погибло 15 кораблей (5 эсминцев, 2 подлодки, 2 СКР, 3 тральщика, канонерская лодка и 2 катера), 31 транспорт и вспомогательное судно, более 15 тысяч человек».

Данные о людских потерях также разнятся. В трудах историков и участников перехода фигурируют цифры от 5000 до 28900 тысяч погибших. На мемориальной доске, установленной на мысе Юминда в память погибших участников Таллинского перехода, указано 10 903 погибших.

По словам некоторых современных историков, Таллинский переход является самым трагичным событием в истории Балтийского флота. Однако, несмотря на тяжелые потери, задача его была выполнена. Основной отряд боевых кораблей прорвался в Ленинград и оказал помощь в обороне города.

https://disk.yandex.ru/i/_5A5kMKB_oV4mw Таллинский прорыв

Отредактировано: osankin - 28 авг 2023 08:23:20

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

59 лет

Карма: +167.58

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

29 августа 1827 г. (17 августа по старому стилю) состоялось Ошаканское сражение – одна из самых кровопролитных битв русско-персидской войны 1826-1828 годов. На поле боя сошлись армии наследника персидского престола Аббас-Мирзы и русского генерала Афанасия Красовского.

Начало русско-персидской войны 1826-1828 годов было положено возросшими амбициями иранцев на Южном Кавказе и на прикаспийских территориях. Аббас-Мирза стремился взять реванш за проигранную Ираном войну 1804-1813 годов, по итогам которой России отошли земли Грузии, Восточной Армении, северных ханств и Дагестана.

К 1825 г. Персия полностью завершила модернизацию своей армии по европейскому образцу. Резкое охлаждение российско-турецких отношений и восстание декабристов в Санкт-Петербурге позволяли Аббас-Мирзе рассчитывать на успешную кампанию. Все усилия российской дипломатии оказались тщетными – князь Александр Меншиков, направленный Николаем I в Тегеран, не смог предотвратить столкновения двух держав.

Поначалу удача сопутствовала иранцам, однако через год после начала военных действий персидская армия начала терять инициативу. В марте главнокомандующим русскими войсками и наместником в Кавказском крае был назначен генерал Паскевич, сменивший на этом посту генерала Ермолова. В июне при активной поддержке армянского населения русские войска заняли крепость Нахичевань, а в июле нанесли поражение Аббас-Мирзе у ручья Джеван-Булак.

Скрытый текст

19 апреля 2011 г. прошла торжественная церемония открытия Ошаканского памятного комплекса.

В 1831 г. вышло «Высочайшее утверждение» о возведении памятника. В 1833 г. по проекту инженер-поручика Компанейского в 4 километрах от Эчмиадзина на пути к Ошакану начали воздвигать памятный обелиск. Памятник был установлен 9 (21) мая 1834 г. Памятник был построен из местного красного туфа и имеет высоту 25 метров. В пьедестал были врезаны медные доски, на которых начертаны имена начальников войсковых частей, названия полков и артиллерии, «которые сражались в день 17 августа для спасения Эчмиадзинской святыни». 17 августа Католикосом было утверждено празднование освобождения монастыря. Ежегодно в этот день всё эчмиадзинское духовенство совершало крестный ход к памятнику и служило там панихиду «по убиенным в сражении воинам».

59 лет

Карма: +167.58

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

Регистрация: 09.05.2021

Сообщений: 4,355

Читатели: 2

Бан в разделе до 16.03.2024 12:15

29 августа 1703 — по указу Петра I, на берегу Онежского озера начато строительство железоделательного завода, ныне Петрозаводск

Дискуссия 44 0

Дискуссия 44 0

29 августа 1703 — по указу Петра I, на берегу Онежского озера начато строительство железоделательного завода, который впоследствии дал начало городу Петрозаводску.

Петрозаво́дск (фин. и карел. Petroskoi, вепс. Petroskoi или Zavod) — город на северо-западе России, столица и самый крупный город Республики Карелия, административный центр Прионежского района. Образует муниципальное образование Петрозаводский городской округ.

Начало образованию так называемой Петрозаводской слободы положил оружейный завод, заложенный в 1703 году по указу Петра I рядом с устьем реки Лососинки на берегу Онежского озера. Распорядителем строительства Пётр I назначил генерал-губернатора Санкт-Петербурга князя Александра Меншикова.

Закладка казённого завода, названного изначально Шуйским, произошла 29 августа 1703 года, место нового производства было выбрано в 1702 году специальной экспедицией, которая была отправлена «для прииску руд» в Олонецком уезде.

Возводил завод московский мастер горнозаводского дела Яков Власов (Власьев). Территорию Шуйского завода обнесли земляным валом, на котором расположили пушки. Шесть батарей обслуживались специальным заводским гарнизоном. Так завод был превращён в крепость, которая могла постоять за себя в случае нападения шведов.

В декабре 1703 года завод выпустил пробную продукцию, с начала 1704 года четыре доменные печи заработали на полную мощность, и вскоре оружейный завод стал крупнейшим предприятием Русского Царства.

На заводе не раз лично бывал царь Пётр I. Для него здесь построили двухэтажный деревянный дворец, пруд, походную церковь. Вокруг двора разбили сад, рядом была сооружена церковь Петра и Павла, увенчанная высоким шпилем.

С началом строительства вокруг завода возникло поселение. Жители слободы — тульские и уральские мастеровые, командированные на завод для организации производства оружия, и из местных приписных крестьян. Ежедневно на заводе работало до 800 человек. Спрос на рабочую силу всё время возрастал, население слободы увеличивалось с каждым годом. К 1717 году здесь проживало уже 3000 человек.

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

29 августа 1479 г. 544 года назад освящен Успенский собор Московского Кремля

Успенский собор Московского Кремля

Успенский собор Московского Кремля

ЦитатаНыне существующему Успенскому собору Московского Кремля, который был построен в 15 веке, предшествовали более древние постройки. Еще во второй половине 12-13 веков на этом месте находился культовый центр Москвы с кладбищем.

Первое каменное здание Успенского собора, закладка которого состоялась в августе 1326 года, было возведено в период, когда Москва стала центром самостоятельного княжества, а ее Кремль – резиденцией великого князя Ивана Калиты и митрополита Петра. Освятили собор накануне престольного праздника Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – 14 августа (по старому стилю) 1327 года.

В конце 15 века великий князь Иоанн Васильевич, объединивший под властью Москвы многие русские княжества, начал создание новой резиденции с перестройки Успенского собора, который к 1472 году был разобран до самого основания.

Храм, строившийся с 1475 по 1479 год итальянским архитектором Аристотелем Фьораванти, был освящен (20) 29 августа 1479 года. Он стал главным собором Московского государства, а также усыпальницей московских митрополитов и патриархов, а также местом коронации российских самодержцев.

В 1547 году здесь было впервые совершено «венчание на царство» Ивана IV (Грозного). В петербургский период Успенский собор продолжал быть местом коронации всех российских императоров, начиная с Петра II.

В 1625 году в собор была перенесена Риза Господня, присланная в дар царю Михаилу Феодоровичу персидским шахом Аббасом I. В честь этого события в русской церкви был установлен праздник «Положение Ризы Господней» (10 июля по юлианскому календарю).

В 1812 году собор был осквернён и разграблен наполеоновской армией, хотя наиболее ценные святыни были эвакуированы в Вологду. Из гробниц святителей уцелела только рака митрополита Ионы. Собор был заново освящён 30 августа 1813 года епископом Дмировским Августином (Виноградским).

15 августа 1917 года, в престольный праздник, здесь открылся Всероссийский Поместный Собор Православной Российской Церкви, принявшего в октябре решение о восстановлении патриаршества в Российской Церкви; в ноябре того же года произошла интронизация Патриарха Тихона (Беллавина).

В марте 1918 года, после переезда в Москву правительства РСФСР, храм был закрыт для доступа и богослужений. Последняя служба была совершена на Пасху 5 мая 1918 года.

В 1955 году Успенский собор был открыт как музей. В феврале 1960 года передан в ведение Министерства культуры СССР. С 1991 года он входит в Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».

Отредактировано: osankin - 29 авг 2023 07:55:24

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Карма: -124.34

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

Регистрация: 12.06.2009

Сообщений: 12,341

Читатели: 5

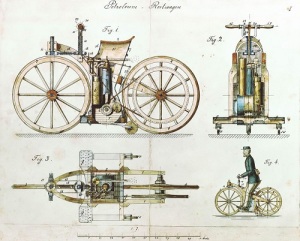

29 августа 1885 г. 138 лет назад немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл

Дискуссия 214 0

29 августа 1885 г. 138 лет назад немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоциклДискуссия 214 0

Первый мотоцикл (Зарисовка Готлиба Даймлера, 1884 год)

ЦитатаИнженер Готлиб Даймлер поначалу работал в фирме Отто, где с 1872 года занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя вместе с коллегой Вильгельмом Майбахом он основал собственную фирму.

К 1885 году двигатель Даймлера прошёл стадию исследований и был готов к использованию. Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. Самым простым вариантом оказалось использовать для этого велосипед, который 29 августа 1885 года был запатентован как «керосиновая повозка для верховой езды Даймлера» (нем. Daimler Petroleum Reitwagen, Патент DE 36423).

Велосипед с деревянной рамой и ременной передачей, массой 50 кг, с одноцилиндровым бензиновым двигателем, рабочим объёмом 264 куб. см имел мощность 0,5 л. с. Колёса его были с железными ободами и деревянными спицами.

Первым испытателем мотоцикла стал сын изобретателя — Пауль Даймлер. Деревянный прадедушка мотоцикла отправился в дорогу со скоростью 12 км/ч. Возвращения Даймлера ждали долго, и вот наконец он появился, заглушил мотор и заявил, что на эту «костедробилку» больше не сядет.

И все же новый вид транспорта оказался довольно удачным и уже в первом своём варианте очень походил на современный мотоцикл, так как основывался на компоновочных принципах, оставшихся незыблемыми до наших дней. Впервые публично он был продемонстрирован в ноябре того же года.

Пессимист - это хорошо информированный оптимист

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Кто живет без печали и гнева,

Тот не любит отчизны своей

Н.А. Некрасов

Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать.

П.Я. Чаадаев

Сейчас на ветке:

1,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 1