Дэвид Локбаум: поучительные притчи об АЭСДискуссии

287.7 K

243

256

|

|---|

Обсуждают сейчас (0) |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

|

Павлины, говоришь?

14 сен 2016 в 01:04

Dobryаk

|

|

|---|---|

Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970

|

|

|

Бракоделы

06 июл 2016 в 14:22

Dobryаk

|

|---|

|

NRC контактирует с французскими регуляторами по вопросу о нарушениях на Creusot Forge

ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 05.07.2016 Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США контактирует со своими французскими коллегами по вопросу о нарушениях, вскрытых при изготовлении оборудования для АЭС на французском заводе "Creusot Forge" группы AREVA. Аудит на заводе "Creusot Forge", начавшийся в конце 2015 года, выявил ряд нарушений в документации о контроле качества при изготовлении оборудования для атомных станций. Речь идёт о нарушениях, начиная с 1965 года. В частности, было установлено 80 случаев нарушений при изготовлении оборудования для французских АЭС. Эксплуатирующая организация компания EDF признала 79 случаев не влияющими на уровень безопасности блоков, однако по парогенератору блока "Fessenheim-2" остаются вопросы. Между тем, продукция завода "Creusot Forge" поставлялась и на американские АЭС. Появилась пока неподтверждённая информация о том, что французское оборудование с нарушениями при изготовлении может быть установлено как минимум на 20 атомных блоках в США. По состоянию на середину июня 2016 года, NRC не располагала общим списком оборудования, поставленным на американские блоки с завода "Creusot Forge". Комиссия намерена получить такой список от французского регулирующего органа ASN и от ряда других организаций. Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970

|

|

Тред №1089709

30 апр 2016 в 09:06

Dobryаk

|

|---|

|

СМИ: Большой адронный коллайдер был выведен из строя хорьком

Происшествия 29 апреля, 22:55 UTC+3 Инженеры, изучающие причину отключения реактора (примечание: ускорителя?) , нашли обугленные останки животного, которое перегрызло силовой кабель  © EPA/LAURENT GILLIERON ЖЕНЕВА, 29 апреля. /ТАСС/. Большой адронный коллайдер, самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц, был выведен из строя хорьком в ночь с четверга на пятницу. Об этом в пятницу сообщила электронная версия газеты The Daily Mail. СМОТРИТЕ ТАКЖЕ  Ученые: "новую физику" на коллайдере могут увидеть уже в следующем году Инженеры, изучающие причину отключения реактора-гиганта, нашли обугленные останки животного, которое перегрызло силовой кабель. "У нас были проблемы с электричеством, и мы в значительной мере уверены, что это могло случиться из-за маленького животного", - заявил руководитель пресс-службы ЦЕРН Арно Марсолье. По данным издания, потребуется некоторое время, чтобы вернуть коллайдер в строй. "Возможно, это произойдет в середине мая", - отметил Марсолье. В начале апреля ускоритель был впервые запущен после двухлетней остановки. Изначально предполагалось запустить в конце марта. Однако 21 марта было зафиксировано короткое замыкание в одном из магнитов. Большой адронный коллайдер (Large hadron collider, БАК, LHC) - самый мощный в мире ускоритель заряженных частиц. Построен Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN). Проект БАК - крупномасштабная международная программа. В работе по сооружению и экспериментах на ускорителе участвовали около 100 тыс. человек из 44 стран мира, в том числе из России. Строительство коллайдера началось в 1998 г. и завершилось в 2008 г. Первое испытание состоялось 10 сентября 2008 г., однако вскоре БАК был остановлен на несколько месяцев из-за аварии. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/proisshestviya/3252112 Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970

|

|

Тред №1080959

06 апр 2016 в 10:48

Dobryаk

|

|---|

|

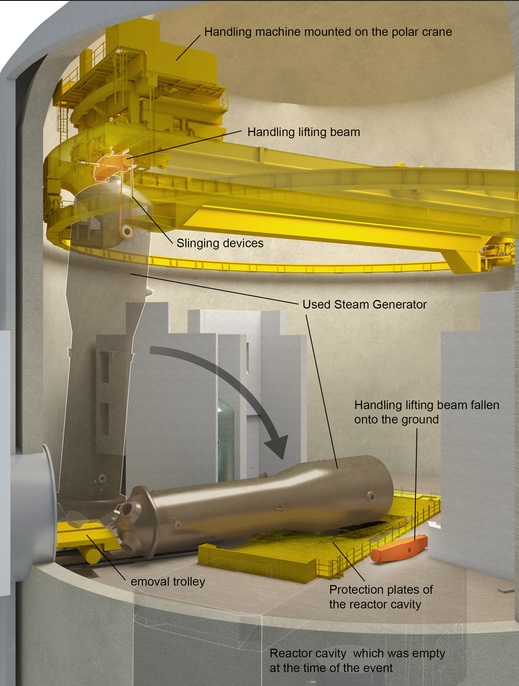

Я довавил в свой пост пару цифирек: высота парогенератора всего-то 22 метра, весит он всего-то 465 тонн. В России парогенераторы не вертикальные, а горизонтальные.

Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970

|

|

Тред №1080824

05 апр 2016 в 23:23

Nobody

|

|---|

|

Да тут основная тема в том, что в реакторном здании упал чугуниевый девайс. Попутно поранив человека и покоцав защиту шахты реактора.

Инцидент, однако.

|

|

Тред №1080558

05 апр 2016 в 14:45

Удаленный пользователь

|

|---|

|

Парогенератор - штука сильно чугуниевая и рассчитана на суровые нагрузки. Основной вопрос - надо ли будет его после такого вот падения отправлять на дефектоскопию? Если нет, то

З.Ы. И судя по постам ниже - действительно легко отделались. Отредактировано: Его Уменяевич Нетув - 06 апр 2016 в 09:35

|

|

Тред №1080553

05 апр 2016 в 14:32

Dobryаk

|

|---|

|

Давненько занятных новостей не было:

На блоке Paluel-2 упал демонтированный парогенератор AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 04.04.2016 Демонтированный парогенератор упал в реакторном здании блока №2 АЭС "Paluel" (Франция). Об этом сообщает "World Nuclear News" со ссылкой на уведомление компании EDF французским регуляторам. Блок в настоящее время находится на ППР, в ходе которого выполняются работы по замене четырёх парогенераторов. Топливо полностью выгружено из активной зоны и помещено в бассейн выдержки. Парогенератор упал в ходе операции по его вывозу к месту хранения. В результате инцидента один из работников получил лёгкую травму. Повреждены несколько защитных плит, прикрывающих шахту реактора. Схема инцидента от ASN (для справок: высота парогенератора всего-то 22 метра, весит он всего-то 465 тонн. В России парогенераторы не вертикальные, а горизонтальные.)

Отредактировано: Dobryаk - 06 апр 2016 в 10:46

|

|

Тред №1045858

15 янв 2016 в 14:49

Dobryаk

|

|---|

|

Украдено с Атоминфо.ру:

Место действия - не слишком далекий Запад. Время - десяток лет тому назад. Источник сведений - "один из них двоих". Пресс-служба (рапортуя об успехе в тексте пресс-релиза для национального агентства новостей): Реактор находится в критическом состоянии. Агентство новостей (по телефону, срывающимся голосом): Наши все уже съб..лись, а я вот хочу уточнить - может быть, пронесет, а? Как пояснение: Реактор может находиться а) в подкритическом состоянии --- вроде даже домохозяйки поймут, что это нормально, ну не работает совсем. б) надкритическом --- тут уже поплохеет всем в) в критическом --- это и есть рабочий режим. Отредактировано: Dobryаk - 21 янв 2016 в 14:22

|

|

Тред №1042090

05 янв 2016 в 01:41

Dobryаk

|

|---|

|

Еще один валенок полетел....

Персонал службы 911 случайно активировал сирены АЭС Byron ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 04.01.2016 Персонал службы спасения "911" в округе Огл штата Иллинойс случайно несколько раз включал сирены, призванные оповещать население об аварии на АЭС "Byron". Как говорится в сообщении комиссии по ядерному регулированию (NRC) США, инцидент произошёл 2 января 2016 года. Сирены были включены в промежуток между 2340 и 2350 по местному времени. В настоящее время все сирены находятся в работоспособном состоянии и готовы к использованию в случае необходимости, говорится в сообщении. АЭС "Byron" состоит из двух блоков с реакторами PWR мощностью 1164 МВт(эл.) и 1136 МВт(эл.). Реакторы четырёхпетлевые, проекта компании "Westinghouse". Блоки сданы в эксплуатацию в 1985-1987 годах. Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970

|

|

Наши истории

01 янв 2016 в 16:23

dotsent

|

|---|

|

Решил описать ряд наших историй, имеющих место на АЭС. Истории подлинные, но указывать их место не буду.

Итак "страшная история".  В один из воскресных вечеров, когда мы, молодые операторы дежурили на БЩУ одной из АЭС проекта ВВЭР-440. По громкой связи раздался тревожный голос одного из операторов реакторного отделения "Я в борном узле. Вижу людей". (Борный узел- жаргонное наименование помещения Б-001, на отметке -9 метров, где расположены в основном системы, которые задействованы при авариях. Площадь его размером с футбольное поле, причем идет оно буквой "Г" где аппендикс сам имеет длину 50-60 метров.). На БЩУ это вызвало дружный хохот и язвительный вопрос "А динозавров ты не видел?" Но оператор настаивал - я вижу людей в дальнем конце (Пульт связи рядом со входом в помещение), сейчас они спрятались за угол. Наконец на БЩУ успокоились и спросили "А что тебя смущает в этих людях?" Ответ опять вызвал хохот- "Они не такие как все". Наконец напуганный оператор сумел объяснить что его смутило- нарядов на работы не было в этом помещении и людей быть не должно, кроме того люди были не в белых комбинезонах, как положено всем в реакторном отделении, а в обычной одежде. Это у же было воспринято на БЩУ со всей серьезностью. Оператору было приказано никуда не отходить от связи и тем самым блокировать выход из помещения (он там один), к нему на помощь были направлены сотрудник охраны и два других оператора. Потом группа начала медленно продвигаться вперед. В конце не горела лампочка- была заменена. За углом помещения также никого обнаружено не было. Однако пломбы на двух дверях, одна из которых была аварийным выходом, а вторая выходом в кабельный тоннель были сорваны и навесные замки отсутствовали. Були вызваны дежурные электрики для осмотра тоннелей и представители КГБ. Прошлись по кабельным тоннелям-никого не нашли. На территрии тоже никого не нашли. Но представитель КГБ приехал на удивление быстро (скорее пришел). Был прижат к стенке и в конце концов сознался, что да. они проводили проверку на бдительность. По морде не били, но все что о них думали- высказали.....

Отредактировано: dotsent - 01 янв 2016 в 16:44

|

|

Тред №1041126

01 янв 2016 в 11:10

Dobryаk

|

|---|

|

Директор Атоминфо.ру откомментировал это так: "Валенки на пульты летают не только у нас"

Резервный ДГ был случайно включён ремонтником на АЭС Browns Ferry ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 31.12.2015 Резервный дизель-генератор был случайно запущен персоналом на АЭС "Browns Ferry", сообщается на сайте комиссии по ядерному регулированию (NRC) США. "6 ноября 2015 года в 0815 по местному времени (дизель-генератор) EDG-A непреднамеренно получил сигнал быстрого старта", - говорится в сообщении. Ремонтный работник, находившийся вблизи релейной панели управления дизель-генератором, случайно задел одно из реле, последствием чего стал пуск дизель-генератора, который прошёл успешно. "Оперативный персонал отреагировал на пуск EDG-A и обеспечил останов дизель-генератора и перевод его в положение, соответствующее оперативной документации", - говорится в сообщении. Последствий для безопасности станции или для радиационной обстановки инцидент не имел. Станция уведомила об инциденте инспектора NRC. АЭС "Браунс Ферри" (Browns Ferry) в штате Алабама состоит из трёх блоков с водяными кипящими реакторами BWR. Мощности блоков находятся в пределах от 1093 до 1105 МВт(эл.), даты их пусков - в диапазоне от 1973 до 1976 годов. Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970

|

|

Тред №1019612

13 ноя 2015 в 22:34

NetGhost

|

|---|

|

Не Дэвид, но мало-мало по теме

Машина–убийца Therac–25 Therac–25 не из тех устройств, при виде которых люди радуются. Это аппарат лучевой терапии. Говоря простыми словами, «цеппер для рака», линейный ускоритель, чья мишень — человек. Используя рентгеновские лучи или пучки электронов, аппараты лучевой терапии уничтожают раковые клетки даже глубоко внутри организма. Эти аппараты размером с комнату всегда наносят побочный ущерб здоровым тканям вокруг опухолей. Как и в случае с химиотерапией, ставка делается на то, что суммарный эффект окажет пациенту больше пользы, нежели вреда. Но в 1986 и 1987 Therac–25 сделал немыслимое: аппарат подверг шестерых пациентов радиоактивной передозировке, в результате которой четверо из них погибли, а двое получили увечья на всю жизнь. В ходе расследования было установлено, что, во–первых, в программном обеспечении аппарата содержались ошибки, которые оказались смертельными. Во–вторых, конструкция аппарата в плане безопасности опиралась только лишь на управляющий компьютер. В самой конструкции не были предусмотрены механизмы блокировки или контрольные схемы, которые гарантировали бы, что ошибка в программном обеспечении не приведёт к катастрофическим сбоям. В програмном обеспечении Therac–25 содержался один из самых известных багов–убийц в истории. Несколько университетов приводят этот случай в качестве предостережения о том, что может пойти не так и как расследования могут вводить в заблуждение. Наибольший вклад в изучение этой проблемы сделала Нэнси Левенсон, эксперт безопасности программного обеспечения, она провела исчерпывающие исследования несчастных случаев и связанных с ними судебных исков. Большая часть информации, опубликованной о Therac–25 (включая эту статью), основана на её исследовании, проведённом совместно с Кларком Тёрнером, под названием «Расследование аварий Therac–25». История и разработка Therac–25 был создан канадской государственной организацией «Atomic Energy of Canada Limited» (далее AECL). Это был третий аппарат лучевой терапии на счету компании, предшествующие Therac–6 и Therac–20 были произведены совместно с французской компанией CGR. Когда пришло время проектировать Therac–25, партнёрство прекратилось. Тем не менее, у обеих компаний остался доступ к проектам и исходным кодам ранних моделей. Программный код в Therac–20 основывался на коде Therac–6. На всех трёх аппаратах был установлен компьютер PDP–11. Однако предыдущим моделям он не требовался, так как они были спроектированы как автономные устройства. Техник по лучевой терапии настраивал различные параметры вручную, в том числе и положение поворотного диска для настройки режима работы аппарата. В электронном режиме отклоняющие магниты распределяли луч так, чтобы электроны покрыли большую площадь. В рентгеновском режиме мишень располагалась на пути излучения, электроны наносили по ней удар, чтобы произвести фотоны рентгеновского излучения, направленные на пациента. Наконец, на пути ускорителя можно было расположить отражатель, с помощью которого рентгенотехник мог навести излучение точно на больное место. Если отражатель был на пути, электронный луч не запускался. На Therac–6 и 20 аппаратные механизмы блокировки не позволяли оператору сделать что–то опасное, скажем, выбрать электронный пучок высокой мощности без рентгеновской мишени на месте.  Попытка активировать ускоритель в неправильном режиме приводила к срабатыванию предохранителей и остановке работы. PDP–11 и сопутствующее оборудование были встроены для удобства. Техник мог ввести рецепт в терминал VT–100, и компьютер, используя сервоприводы, автоматически настраивал поворотный диск и другие устройства. Сотрудникам больниц нравилось, что компьютер настраивает всё быстрее, чем человек. Чем меньше времени уходило на настройку, тем больше пациентов можно было принять за день на аппарате ценой в несколько миллионов долларов. Когда пришло время сделать Therac–25, AECL решили оставить только компьютерное управление. Они не только отказались от устройств ручного управления, но также и от аппаратных механизмов блокировки. Компьютер должен был следить за настройками устройства и, в случае обнаружения неполадок, должен был отключать питание всей машины. Происшествия Therac–25 ввели в эксплуатацию в 1983 году. За несколько лет он обслужил тысячи пациентов без каких–либо проблем. 3 июня 1985 года одна женщина проходила курс лечения от рака груди. Ей прописали 200 поглощённых доз ионизирующего излучения (рад) в виде электронного пучка 10 МэВ. Когда машина запустилась, пациентка почувствовала очень сильный ожог. Позже было уставлено, что она подверглась дозе от 10000 до 20000 рад. Пациентка выжила, но лишилась левой груди и руки из–за радиации. Второй несчастный случай произошёл 26 июля в онкологическом Институте Онтарио в Канаде. Пациентка скончалась в ноябре того же года. Вскрытие установило, что смерть наступила в результате рака шейки матки. Но если бы пациентка выжила, ей понадобилось бы полное эндопротезирование тазобедренного сустава, чтобы исправить травму, нанесённую Therac–25. В декабре 1985 произошёл третий несчастный случай в Якиме, штат Вашингтон. У пациентки на бедре остались ожоги в виде узора, который повторял полосы на аппарате, предназначенные для блокировки излучения. Пациентка выжила, но ей потребовалась кожные трансплантаты, чтобы залечить раны от радиационных ожогов.  21 марта 1986 года пациенту в Тайлере, штат Техас, назначили девятый сеанс лучевой терапии на Therac–25. Ему прописали 180 рад для лечения небольшой опухоли в спине. Когда аппарат включился, пациент почувствовал жар и боль, что было неожиданно, так как лучевая терапия обычно проходит безболезненно. Therac–25 стал издавать нехарактерный гудящий звук. Пациент попытался встать с процедурного стола и получил второй радиационный ожог. После чего он начал стучать по двери. Он получил сильную передозировку. Его госпитализировали с лучевой болезнью, и через пять месяцев он скончался. 11 апреля 1986 года в Тайлере снова произошёл несчастный случай. На этот раз пациент лечился от рака кожи уха. Аппаратом управлял тот же самый оператор, что и во время происшествия 21 марта 1986. Когда начался сеанс терапии, пациент увидел яркий свет и услышал звук, с которым жарится яичница на сковороде. У него было чувство, словно его лицо горит. Пациент умер спустя три недели от радиационных ожогов в правой части височной доли и стволе головного мозга. Последний случай передозировки произошёл намного позже в больнице Якима Вэлли в январе 1987 года. Пациент скончался в результате полученных повреждений. Расследование После каждого несчастного случая дозиметрист местной больницы связывался с AECL и управлением медицинского регулирования в соответствующих странах. Сначала AECL отрицал, что Therac–25 был способен вызывать передозировки излучения. В аппарате было столько защитных гарантий, что он часто выдавал коды ошибок и приостанавливал свою работу, давая меньше назначенной дозы. После инцидента в Онтарио стало очевидно, что что–то не так. Единственная причина, по которой могла случиться такая передозировка — неправильное расположение поворотного диска. Если бы сканирующие магниты или рентгеновская мишень были в неправильном положении, пациента бы поразил луч радиации, подобный лазерному. AECL проводили тестирование за тестированием, но не могли воспроизвести такую ошибку. Единственная возможная причина, которая приходила им в голову — временный отказ работы трёх микропереключателей, которые определяли положение поворотной платформы. Сеть микропереключателей была переконструирована таким образом, чтобы неполадки в работе любого из них определялись компьютером. Эту модификацию быстро добавили, но она не помогла предотвратить последующие инциденты. Если в этой истории и есть герой, то это Фриц Хагер, дозиметрист онкологического центра в Тайлере. После второго происшествия на его объекте он решил докопаться до корня проблемы. В обоих случаях Therac–25 выводил на экран компьютера сообщение о «Неисправности–54». В пользовательском руководстве такая ошибка не упоминалась. AECL объяснили, что неисправность–54 указывала на то, что компьютер не мог определить, недостаточна ли дозировка излучения или, наоборот, она превышается. В обоих случаях аппаратом управляла одна и та же женщина–техник лучевой терапии, и Фриц дал ей указание попробовать воссоздать такой случай в комнате управления. Вдвоём они «заперли двери» (прим пер.: среди работников НАСА эта кодовая фраза означает наступление нештатной ситуации, при которой никому не разрешается покидать помещение пультовой или входить в него, чтобы можно было сохранить всю имеющуюся информацию для последующего расследования) и всю ночь и все выходные пытались воссоздать проблему. Вместе они должны были обнаружить неполадки. Консоль виртуального терминала, которая используется для ввода команд, разрешает перемещение курсора с помощью кнопок вверх и вниз.  При выборе рентгеновского режима аппарат начинал настраивать устройство для мощного рентгеновского излучения. Этот процесс занимал около восьми секунд. Если в течение этих восьми секунд оператор переключал аппарат в электронный режим, поворотный диск принимал неправильное положение. Важно отметить, что все тестирования до этого момента проводились медленно и тщательно, как можно было ожидать. Из–за природы этой ошибки результаты таких тестирований никогда бы не смогли определить причину происшествий. Для этого требовался кто–то, кто хорошо знал аппарат, кто–то, кто работал с системой ввода данных каждый день до того, как нашли ошибку. Фриц продолжал работать до тех пор, пока не смог вызывать «Неисправность–54» по собственной воле. Даже с таким неопровержимым доказательством ему понадобилось совершить несколько звонков и отправить несколько факсов с подробными инструкциями для того, чтобы AECL смогли добиться подобного поведения аппарата в лабораторных условиях. Фрэнк Боргер, дозиметрист онкологического центра в Чикаго, доказал, что эта ошибка также существовала и в программном обеспечении Therac–20. Введя алгоритм задач, который установил Фриц на предыдущей модели аппарата, Боргер получил подобную ошибку, но в аппарате срабатывал предохранитель. Предохранитель был частью системы блокировки, от которой отказались в Therac–25. По мере того, как продвигалось судебные разбирательства и расследование, программное обеспечение Therac–25 рассматривалось самым пристальным образом. PDP–11, установленный на Therac–25, был полностью запрограммирован на языке ассемблера. Не только приложение, но и лежащая в основе операционная система. Задачей компьютера было управление аппаратом в реальном времени, он отвечал как за эксплуатацию в обычном режиме, так и за систему безопасности. Сегодня с таким типом работы справляется один или два микроконтроллера, а компьютер обеспечивает работу графического пользовательского интерфейса. AECL не выкладывала исходный код в открытый доступ, но несколько экспертов, в том числе Нэнси Левинсон, получили доступ для проведения расследования. То, что они обнаружили, их шокировало. Программное обеспечение было написано программистом, у которого почти не было опыта работы с системами, работающими в реальном времени. Со стороны компании было несколько заявлений, но никаких доказательств того, что проводился временной анализ. Согласно AECL, всё программное обеспечение написал один программист, взяв за основу код Therac–6 и 20. Однако он больше не работал в компании, и найти его не удалось. Последствия Управление по санитарному надзору объявило о том, что Therac–25 неисправен. AECL выпустили патчи и обновления для оборудования, которые в итоге позволили аппаратам вернуться на службу. Все иски были урегулированы во внесудебном порядке. Казалось, что все проблемы решены, пока 17 января 1987 года ещё один пациент не получил передозировку в Якиме, штат Вашингтон. На этот раз проблема была в другом: переполнение счётчика. Если оператор отправлял команду в момент, когда счётчик переполнялся, машина пропускала некоторые настройки излучения, например, не приводила в правильное положение стальной отражатель системы наведения. В результате чего луч не считывался, что приводило к передозировке. Пациент умер спустя три месяца. Важно отметить, что софт был основополагающим фактором в Therac–25, а не главной причиной. Весь проект системы был одной большой проблемой. Компьютерная система подвергалась критическим, с точки зрения безопасности, нагрузкам, на которые не была рассчитана. Временной анализ не проводился, как и модульное тестирование. Не составлялись диаграммы всех возможных последствий несрабатывания системы ни для софта, ни для железа. За это должны были отвечать не только специалисты по программному обеспечению, но и инженеры–разработчики систем по проекту. Therac–25 уже давно списали, но его наследие будет жить. Это было эпохальное событие, которое наглядно всем продемонстрировало, что может пойти не так, если софт для жизненно важных систем не проектируется должным образом и не тестируется как следует. Оригинал

|

|

Тред №1016012

03 ноя 2015 в 20:09

Dobryаk

|

|---|

|

АЭС FitzPatrick будет закрыта

ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 03.11.2015 Компания "Entergy" объявила 2 ноября 2015 года своё решение. АЭС "FitzPatrick" будет окончательно остановлена в конце 2016 года или начале 2017 года, пишет "World Nuclear News". Решение принято АЭС "FitzPatrick" состоит из одного блока с водяным кипящим реактором BWR проекта BWR-4 (контейнмент "Mark I"). Мощность блока - 813 МВт(эл.). Станция сдана в коммерческую эксплуатацию в июле 1975 года. Срок действия лицензии позволяет ей работать до 60 лет. Полное название станции - АЭС "James A. FitzPatrick". Она была названа в честь местного юриста и политика Джеймса Фицпатрика, возглавлявшего совет по энергетике штата Нью-Йорк с 1963 по 1977 годы - причём, стоит заметить, названа ещё при его жизни. В сентябре 2015 года стало известно, что "Entergy" рассматривает вопрос о прекращении эксплуатации. Своё решение компания обещала озвучить до конца октября, однако задержалась с ним на пару дней. "Entergy" проинформирует о грядущем закрытии станции энергооператора штата Нью-Йорк NYISO (New York Independent System Operator) и комиссию штата по коммунальным услугам. По словам руководства компании, последние два месяца оно "без устали работало" совместно с властями штата в поисках "конструктивного и взаимовыгодного соглашения", достижение которого позволило бы сохранить станцию, однако все усилия оказались бесплодными. Причины закрытия Эксплуатирующая организация назвала причины, повлиявшие на её решение - существенное снижение выручки станции, плохая обстановка на рынке и большие расходы на эксплуатацию. Падение выручки АЭС связано с установившимися низкими ценами на электроэнергию, которые, по мнению "Entergy", сохранятся в регионе и в долгосрочной перспективе. Происходит это вследствие близости станции к крупному месторождению сланцевого газа "Marcellus". Цены на электроэнергию в штате упали до 10 долларов за МВт×ч и сохранятся в будущем на том же уровне. По утверждению компании, это приводит к ежегодным потерям порядка 60 миллионов долларов. Станция расположена в регионе с избытком электроэнергии и низкими потребностями, и в будущем ситуация не имеет тенденции к улучшению. Условия, сложившиеся на энергетическом рынке штата Нью-Йорк, компания характеризует как "ущербные", потому что отсутствует "адекватная компенсация" для АЭС за преимущества атомной энергии. "АЭС "FitzPatrick" и другие атомные станции обеспечивают ключевые преимущества диверсификации энергоисточников и обладают существенными плюсами с точки зрения климата. В дополнение к производству свободной от выбросов парниковых газов электроэнергии, атомные станции предлагают хранение топлива на своих площадках, поддерживают стабильность в электросетях и служат крупномасштабным источником электроэнергии в круглосуточном режиме", - поясняют свою позицию в компании и отмечают, что рынок штата не принимает эти преимущества АЭС во внимание. Третья причина, побудившая принять решение о досрочном закрытии АЭС "FitzPatrick" - высокие эксплуатационные расходы (станция одноблочная). АЭС "FitzPatrick" - вторая станция компании "Entergy", по которым этой осенью было принято решение о закрытии. Ранее в октябре было объявлено одосрочном закрытии АЭС "Pilgrim", хотя эта станция сможет, скорее всего, доработать до июня 2019 года. В случае АЭС "Pilgrim", помимо неблагоприятных экономических условий, свою роль сыграло также попадание станции в четвёртый столбец таблицы действий (action matrix) комиссии по ядерному регулированию (NRC) США. Это самая низкая из всех возможных оценка, при которой ещё не требуется немедленный останов станции по соображениям безопасности. В штате Нью-Йорк у компании "Entergy" останутся в эксплуатации два блока на АЭС "Indian Point". Хотя станцию периодически включают в неформальные рейтинги кандидатов на досрочное закрытие, до настоящего момента каких-либо официальных движений в эту сторону владельцы не делали. Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970

|

|

Тред №1011807

23 окт 2015 в 00:55

Dobryаk

|

|---|

|

АЭС FitzPatrick - под угрозой закрытия

ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 22.10.2015 АЭС "FitzPatrick" - пятый по величине частный работодатель в округе Осуиго, штат Нью-Йорк (США). На станции заняты 615 человек. Судьба станции висит на волоске, так как её владельцы, компания "Entergy", угрожают её закрытием по экономическим причинам, пишет syracuse.com. Локомотив экономики АЭС "FitzPatrick" состоит из одного блока с водяным кипящим реактором BWR проекта BWR-4 (контейнмент "Mark I"). Мощность блока - 813 МВт(эл.). Станция сдана в коммерческую эксплуатацию в июле 1975 года. Срок действия лицензии позволяет ей работать до 60 лет. Полное название станции - АЭС "James A. FitzPatrick". Она была названа в честь местного юриста и политика Джеймса Фицпатрика, возглавлявшего совет по энергетике штата Нью-Йорк с 1963 по 1977 годы - причём, стоит заметить, названа ещё при его жизни. Средняя зарплата на станции составляет с учётом премий 119 тысяч долларов в год. Для округа Осуиго это фантастическая величина, ведь в среднем по округу доход на семью равен всего лишь 48 тысяч долларов в год, что значительно ниже средних значений по штату. АЭС - второй по величине налогоплательщик в округе, но этим её значение не ограничивается. Станция ведёт активную благотворительную деятельность и охотно размещает заказы на различного рода услуги. В общей сложности, станция выступает локомотивом экономической активности в округе на сумму порядка 500 миллионов долларов в год. Естественно, власти округа с нервозностью встречают любые новости о возможном досрочном закрытии АЭС. "Это страшно, на самом деле страшно думать о том, что хозяйственный объект такого масштаба может прекратить работу", - считает Майкл Тредуэлл из местного агентства экономического развития. Экономические причины В сентябре 2015 года стало известно, что "Entergy" рассматривает вопрос о прекращении эксплуатации АЭС "FitzPatrick". Более того, досрочный останов может произойти уже в ближайшие месяцы, вместо ППР следующей весны. Решение по судьбе станции будет принято до конца октября или в ноябре. Причины, как и во многих других подобных случаях, лежат в экономической плоскости - станции всё труднее конкурировать с дешёвым природным газом. Если АЭС "FitzPatrick" будет закрыта, то всё, что она даёт округу Осуиго, рассыплется в прах - рабочие места, налоги, экономическая деятельность. Уже через шесть лет после окончательного останова бывшая станция превратится во временное хранилище радиоактивных отходов, которое будут обслуживать несколько десятков человек. Пример закрытой АЭС "Vermont Yankee" демонстрирует, что ожидает Осуиго. В Вермонте досрочный останов атомной станции обернулся потерей 490 миллионов долларов в год, 500 рабочих мест на АЭС и 700 рабочих мест, связанных со станцией. В Осуиго потери могут быть более болезненными - как в абсолютных цифрах, так и по значению. Например, штат Нью-Йорк увязывает финансирование школ с собираемыми в округах налогами. За счёт налогов от АЭС в Осуиго покрывалась почти четверть затрат на обучение свыше 2000 школьников - эти деньги перестанут поступать после закрытия станции. На прошлой неделе директор АЭС "FitzPatrick" Шон Бруно обратился с отчаянным письмом к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в котором призвал предотвратить закрытие, чьи последствия окажутся "разрушающими". Компания "Entergy" хранит молчание по вопросу о том, какого рода помощь со стороны штата могла бы повлиять на её намерения по АЭС "FitzPatrick". В то же время, компания регулярно отмечает, что штат "не в полной мере" вознаграждает АЭС за её способность производить электроэнергию, свободную от выбросов парниковых газов. Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970

|

|

Тред №1011806

23 окт 2015 в 00:53

Dobryаk

|

|---|

|

Просто каскад однообразных новостей из США:

Watts Bar-2 - символ неудач ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 22.10.2015 Вскоре после Нового Года компания TVA планирует впервые подключить к сети блок №2 АЭС "Watts Bar", который станет самым молодым блоком в США, пишет "Los Angeles Times". Символ неудач Компания говорит, что блок будет "полностью современным и в высшей степени безопасным". Блок №2 АЭС "Watts Bar" станет первым новым блоком в Соединённых Штатах, пущенным в XXI веке. На самом деле блок не только нельзя называть в полном смысле слова новым. Его можно считать символом всех тех неправильностей, что происходили с американской атомной отраслью в последние десятилетия. Экологисты Дон Сейфер и Сара Барчак в статье в "Бюллетене атомных учёных" напоминают - история "Watts Bar-2" полна примеров перерасхода сметы, устаревших проектных решений и "невообразимых" отставаний от графика. Беда в том, что проблемы "Watts Bar-2" - это общие проблемы мирного атома США. И это объясняет, считают экологисты, почему атомная энергетика в стране развивается столь медленными темпами, а опасения на её счёт у общественности столь велики. Последний по времени атомный энергоблок был подключён в США к сети в феврале 1996 года, почти 20 лет назад. Им стал блок №1 АЭС "Watts Bar". С тех пор количество действующих блоков в стране только сокращалось. Самой громкой неудачей следует считает закрытие в 2013 году двух блоков на АЭС "San Onofre". Сегодня действующих блоков в США уже менее 100, и процесс их закрытия не прекращается. Так, постоянно выдвигаются претензии к безопасности АЭС "Diablo Canyon". Сторонникам АЭС в Америке приходится туго. Но они не сдаются и настаивают на том, что атомная энергетика - ключ к созданию в США надёжной и свободной от выбросов парниковых газов электроэнергетики. Мировой антирекорд Блок №2 АЭС "Watts Bar" установил мировой антирекорд по срокам сооружения. Он пребывал в статусе строящегося на протяжении 43 лет. Проект стартовал в 1972 году и был заморожен в 1985 году при уровне готовности 60%. Исходно его стоимость оценивалась как 400 миллионов долларов. Окончательная сумма, в которую блок обойдётся компании TVA, составит 6,1 миллиардов долларов. Правда, стоит добавить, что TVA выполнила на блоке множество модернизаций - в том числе, с учётом уроков Фукусимы. Теперь в компании говорят, что блок получится "как новый", то есть, не уступающий по уровню безопасности современным проектам. Однако вопросы к способности блока успешно справляться с аварийными ситуациями остаются. В частности, есть претензии к ледовому конденсатору - устройству, предоставляющему дополнительные возможности для охлаждения контейнмента при тяжёлой аварии. Применение в проекте ледового конденсатора позволяет немного уменьшить толщину контейнмента. Однако ещё в 1999 году эксперты Сандийских национальных лабораторий нашли блоки с ледовым конденсатором "существенно более чувствительными к ранним отказам контейнментов" по сравнению с проектами, в которых такое усовершенствование не применялось. Эффект подражания TVA - одна из тех компаний в Америке, кто наиболее агрессивно выступает за развитие атомной энергетики. Исключением можно назвать период, когда в 1977 году в руководство компании пришёл Дэвид Фриман - энергетик из Лос-Анжелеса, ориентировавшийся на энергоэффективность, а не на новое строительство. Фриман остановил проекты по строительству в общей сложности восьми атомных блоков. Впоследствии он признавался, что решение далось ему нелегко и было "непопулярно" - но он пошёл на него, так как на новые блоки расходовалось слишком много денег и ресурсов, а в будущем "вред от них перевесил бы пользу". Фриман пытался побудить TVA уделять больше внимания солнечной энергетике. Впрочем, нельзя сказать, что он в этом преуспел. Фундаментальная проблема атомной энергетики США заключается в том, что ей управляют энергетические компании, слабо приспособленные к управлению технологией, чья сложность намного превышает сложность всех прочих технологий, с которыми когда-либо сталкивались энергетики. Атомные блоки буквально пачками строились в Соединённых Штатах в 70-ые годы - период, называемый историками "Great Bandwagon Market", буквально "рынок времён великого эффекта присоединения к большинству", большой атомный бум. Но очень скоро выяснилось - АЭС дороги в строительстве, нет промышленной технологии обращения с ядерными отходами, себестоимость электроэнергии от АЭС существенно выше, чем предполагалось до начала атомного бума. Затем в 1979 году случился TMI-2, и рост атомной энергетики в США прекратился. Новых заказов на строительство блоков не было почти 40 лет, многие старые контракты были разорваны. Кроме того, так и не была решена фундаментальная проблема - управление атомной энергетикой всё ещё остаётся у пределов или за пределами менеджерских способностей генерирующих компаний, что лишний раз подтвердила история с АЭС "San Onofre". Отредактировано: Dobryаk - 23 окт 2015 в 01:12

|

|

Тред №1011049

21 окт 2015 в 12:21

Dobryаk

|

|---|

|

АЭС Pilgrim - последние годы

ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 21.10.2015 АЭС "Pilgrim", единственная атомная станция в штате Массачусетс (США), будет закрыта в июне 2019 года, сообщают американские СМИ. Досрочный останов Такое заявление на прошлой неделе сделал владелец станции - компания "Entergy". Причиной досрочного закрытия АЭС "Pilgrim" названо то обстоятельство, что её эксплуатация "становится слишком дорогой". В начале сентября 2015 года станция была помещена в четвёртый столбецтаблицы действий (action matrix) комиссии по ядерному регулированию (NRC) США. Это самая низкая из всех возможных оценка, при которой ещё не требуется немедленный останов станции по соображениям безопасности. АЭС "Pilgrim" состоит из единственного блока с водяным кипящим реактором BWR проекта BWR-3 с контейнментом "Mark I". Мощность блока 677 МВт(эл.), начало коммерческой эксплуатации - 1 декабря 1972 года. В компании "Entergy" предупреждают, что досрочный окончательный останов АЭС "Pilgrim" может произойти и ранее 2019 года. В наиболее неблагоприятных условиях он может случиться весной 2017 года - дата очередного ППР. Текущая лицензия позволяет станции работать до 2032 года. Численность персонала станции превышает 600 человек. Профсоюзные лидеры уже призвали владельцев и регуляторов "работать совместно" над сохранением станции среди действующих, напомнив, что она обеспечивает 17% электроэнергии в Массачусетсе. Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что персонал АЭС "Pilgrim" сможет при желании трудоустроиться на других станциях Соединённых Штатов, так как в стране наблюдается нехватка квалифицированных атомщиков. Четвёртый столбец Перевод АЭС "Pilgrim" в четвёртый столбец таблицы действий NRC, случившийся в сентябре 2015 года, однозначно повлиял на решение владельцев о досрочном закрытии станции. Восстановить рейтинг станция смогла бы только с помощью выполнения дорогостоящих мероприятий по повышению безопасности. По предварительным оценкам, на это ушло бы не менее 100 миллионов долларов. По утверждению бывшего работника АЭС "Pilgrim", владельцы до сих пор не предпринимали усилий по модернизации станции, несмотря на её старение. Тревожная ситуация складывается и с персоналом вследствие продолжающегося выхода на пенсию опытных работников. "Я был поражён тем, как ситуация на станции раскручивалась вниз по спирали, в том числе, и положение дел с персоналом", - утверждает экс-работник. По его мнению, регуляторы не уделяли должного внимания контролю за станцией. По мнению другого бывшего работника АЭС "Pilgrim", эта станция - "единственная в США, заслуживающая быть закрытой" из-за состояния оборудования, радиационной обстановки и отношения к персоналу. Так, в ходе замены приводов СУЗ в конце 80-ых годов дозовая нагрузка составляла от 10 до 25 человеко-бэр на привод, утверждает работник. Впоследствии, однако, ситуация несколько улучшилась путём введения "агрессивного радиационного контроля". Наблюдатели отмечают также, что ситуация с АЭС "Pilgrim" заставляет вспомнить о продолжающемся старении атомного парка США. Средний возраст действующих блоков в этой стране составляет сегодня порядка 35 лет - иными словами, проблемы с безопасностью могут со временем проявиться и на других американских блоках. Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970

|

|

Тред №988479

29 авг 2015 в 14:27

NetGhost

|

|---|

|

По немецким следам идут, закроют всё. В каменном веке ж лучше, сидишь себе при лучине, ни обследовать ничего не надо, ни ППР проводить.

http://miraes.ru/ato…razvitiya/

|

|

Тред №988419

29 авг 2015 в 10:24

Dobryаk

|

|---|

|

Beznau-1 вернётся в строй только после ультразвукового обследования корпуса реактора

ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 27.08.2015 Регуляторы Швейцарии ожидают от компании AXPO результатов ультразвукового обследования корпуса реактора "Beznau-1". Блок получит разрешение на пуск только в том случае, если эти результаты покажут соответствие корпуса стандартам безопасности. Георг Шварц, заместитель директора ENSI (регулирующий орган Швейцарии), считает, что решение о возвращении "Beznau-1" в строй будет принято не ранее первого квартала 2016 года. Блок №1 АЭС "Beznau" - один из старейших энергоблоков среди действующих во всём мире. На нём установлен двухпетлевой реактор PWR мощностью 365 МВт(эл.), сделанный по проекту компании "Westinghouse". Блок был сдан в коммерческую эксплуатацию в сентябре 1969 года. Особое внимание к состоянию корпуса реактора на блоке было привлечено после обнаружения дефектов у корпусов реакторов бельгийских блоков "Doel-3" и "Tihange-2". В январе 2013 года регуляторы Швейцарии выдали предписание проанализировать доступную заводскую и иную техническую документацию по корпусам швейцарских реакторов. Проверка для "Beznau-1" не выявила каких-либо поводов для беспокойства. Однако в ходе ППР-2015 у корпуса реактора "Beznau-1" были обнаружены "несоответствия". Согласно первым предположения, эти несоответствия существовали с момента начала коммерческой эксплуатации блока. Эксплуатирующая организация воздерживается от развёрнутых комментариев. Позиция регуляторов Швейцарии - ЭО должна представить им результаты тщательного ультразвукового обследования корпуса. По словам Шварца, ситуацию усугубляет неполнота сохранившейся документации по "Beznau-1". Однако регуляторы считают, что они способны вынести верный вердикт, исходя из консервативного подхода и опираясь на результаты ультразвукового контроля. Второй блок АЭС "Beznau" был остановлен на ППР 14 августа 2015 года и по графику должен вернуться в сеть в 24 декабря 2015 года.. Отредактировано: Dobryаk - 29 авг 2015 в 10:25

|

|

Тред №972751

14 июл 2015 в 07:46

Dobryаk

|

|---|

|

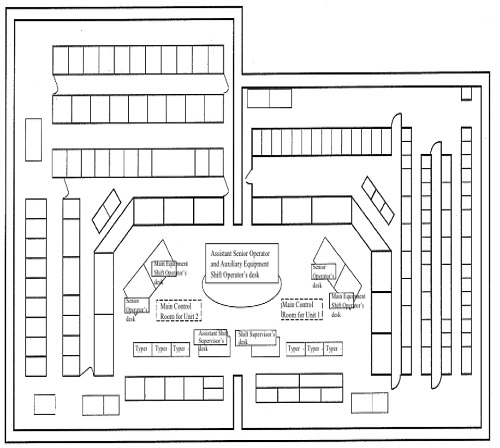

Фукусима: люди и обстоятельства

ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 06.06.2015 Институт IRSN (Франция) опубликовал два обширных документа, посвящённых анализу различных аспектов аварии на АЭС "Фукусима Дайичи". Отчёты подготовлены с использованием материалов расследования аварии правительственной и парламентской комиссиями Японии, а также книги независимого журналиста Риюсо Кадоты. Предлагаем вниманию читателей краткое изложение глав, посвящённых действиям операторов АЭС "Фукусима Дайичи" в дни аварии. Организационная структура Для АЭС "Фукусима Дайичи" характерны сдвоенные БЩУ - из одного помещения производилось управление двумя блоками. В состав дежурной смены на Фукусиме входило 11 человек, а именно: - начальник смены блоков; - заместитель НСБ (assistant shift manager); - два СИУРа; - заместитель СИУРа (assistant senior operator); - два инженера эксплуатации основного оборудования (main equipment shift operator); - четыре инженера эксплуатации технологического оборудования(auxiliary equipment shift operator). Общий план БЩУ блоков №№1-2 АЭС "Фукусима Дайичи". Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра. После начала аварии на площадке станции в отдельном сейсмостойком здании был сформирован кризисный центр (emergency response center, ERC) во главе с директором станции Масао Ёсидой. В его состав входило несколько групп, включая группу по восстановительным работам, группу управления, информационную группу, медицинскую группу, инженерную группу и так далее. В отдельном помещении располагалась группа сбора информации. Именно в ERC во время аварии находились заместители директора, главные инженеры и руководители станционных групп и лабораторий. В дополнение к станционному кризисному центру, были сформированы два центра в Токио - в штаб-квартире компании TEPCO и в офисе премьер-министра страны. Кроме того, существовал также так называемый внешний центр, расположенный в 5 км от станции. Он обслуживал одновременно и "Фукусима Дайичи", и "Фукусима Дайни". В его задачу, в частности, входило измерение фона за пределами площадки. НСБ и другие В соответствии с принятым на станции планом действий в чрезвычайных ситуациях, ответственными за принятие решений являлись начальники смен. В отдельных случаях - например, если действия требовали координации с другими сменами или могли оказать влияние на состояние станции в целом - начальники смен обязывались запросить рекомендации у станционного кризисного центра ERC. В более сложных случаях требовалась также инженерно-техническая поддержка со стороны соответствующих структур TEPCO. "For more complicated events, the technical assessment regarding to what accident management measures to select was high and also other resulting impact should be considered. Therefore, support networks should conduct such technical assessments and the like and assist in decision making". Цит. по отчёту комиссии при правительстве Японии, созданной для расследования аварии (ICANPS), стр.141. На практике на протяжении, как минимум, первых 24 часов основная тяжесть принятия решений выпала на начальников смен блоков. НСБ на АЭС "Фукусима Дайичи" - это, как правило, работник в возрасте 40-50 и более лет. В качестве примера во французских отчётах приводится НСБ Изава - 1958 год рождения, уроженец и выпускник технического университета города Футаба, всю жизнь проработавший в компании TEPCO. К исходному составу (11 человек) дежурных смен по мере развития аварии добровольно присоединялись прибывающие на станцию операторы из свободных смен. Они руководствовались при этом следующими соображениями. Большинство, если не все операторы АЭС "Фукусима Дайичи" являлись местными жителями, причём нередко не в первом поколении. Они были связаны между собой внерабочими отношениями - например, учились в одной школе или вузе; соответственно, операторы считали своим долгом прийти на помощь своим друзьям и товарищам. Для большинства операторов станции компания TEPCO была единственным местом работы. Более того, многие из операторов работали только на АЭС "Фукусима Дайичи". Данное обстоятельство породило у многих операторов чувство привязанности к станции или к конкретным блокам. Независимый японский журналист Кадота в своей книге, посвящённой аварии, рассказал об операторе с блоков №№5-6, начавшем свой трудовой путь на блоках №№1-2. Во время аварии он присоединился к дежурной смене блоков №№1-2 по своей инициативе, так как считал важным "спасти блоки, на которых он состоялся как оператор". В книге Кадоты отмечается также такой фактор, как чувство личной ответственности операторов за ликвидацию аварии. Фукусимские операторы понимали и принимали, что именно на них возложена миссия по борьбе с аварией. В то же время, существенным недостатком у большинства работников смен было отсутствие "тесного знакомства" с помещениями и оборудованием энергоблоков. Во время нормальной эксплуатации операторы, как правило, имели дело только с различными системами индикации. В результате во время аварии им приходилось планировать свои действия по чертежам, причём с многократными перекрёстными проверками. Thus, for example, they could visualize routes through the reactor building in preparation for a mission there, but they did not have an intuitive feel of entirety of the complex machinery within the building, and not only needed to look at blueprints to be sure which valves were necessary for reconfiguring a water line, but also had to repeatedly cross-check the numbers while doing so. Цит. по "A Human and Organizational Factors Perspective on the Fukushima Nuclear Accident", отчёт IRSN, стр.52; данный факт установил Кадота. Внутри смен при аварии сохранилась иерархия. Нет ни одного свидетельства того, что какое-либо решение НСБ было оспорено его подчинёнными. Имеется несколько показаний о том, как начальники смен вызывались на исполнение трудного поручения, однако подчинённые напоминали им, что НСБ должен находиться в зале БЩУ. Роль директора станции Масао Ёсиды в период аварии сводилась, по большей части, к координации действий между различными группами. Но решения определённого толка он принимал лично. В уже упоминавшейся книге Кадоты отмечается, что авария буквально за считанные часы серьёзно изменила характер директора. Ёсида относился к японским менеджерам старого типа - обладая хорошей технической подготовкой, он предпочитал "не забегать вперёд батьки", не принимать решения через голову руководства. Однако уже в первые сутки аварии он, как известно, в противоположность распоряжению из Токио, отдал приказ о начале заливки на первый блок морской воды. Выбор смертников По мере развития аварии перед фукусимскими НСБ встала неожиданная для них задача по выбору работников для исполнения потенциально опасных миссий. Как говорится в книге Кадоты, для НСБ Изавы выбор людей для подобных операций оказался "необычным делом". В первый раз ему потребовалось отобрать команду для подготовки к подаче воды на первый блок с использованием пожарных машин. Для этого требовалось открыть вручную ряд клапанов в здании блока. Дозы, которые могли получить работники, приближались к 100 мЗв, и Изава не смог назвать кандидатов. Изава вызвался сам проделать данные операции, однако его подчинённые напомнили - он начальник и должен оставаться в зале БЩУ. В здание отправились пятеро СИУРов, причём двое из них в этот день были свободны от смены и появились на станции добровольно. 12 марта 2011 года Изава получил прямое распоряжение из ERC: "Определить состав группы для вентилирования первого блока". Между прочим, это один из первых документальных примеров прямых распоряжений из станционного кризисного центра. Состав группы определялся следующим образом. Сначала были исключены молодые работники. Затем Изава предложил вызваться добровольцам. Таковых не нашлось, после чего Изава назначил в состав группы себя. После этого несколько старых операторов предложили свои кандидатуры и при этом настаивали, что НСБ должен оставаться на своём посту. Далее Изава составил список присутствующих операторов с указанием их возраста и приступил к подбору двоек. Для выполнения задачи требовалось сформировать две двойки, однако была сформирована также запасная третья двойка на случай действий по спасению какой-либо из основных двоек. В итоге в двойки были включены четыре НСБ (из числа свободных от дежурства) и два заместителя НСБ. Хотя документы IRSN обходят этот момент стороной, но следует признать, что выбор оказался неудачным. Одна из двоек (иными словами, два старых опытных оператора) не выполнила поставленную перед ней задачу по открытию клапана, необходимому для начала вентилирования первого блока. Двойка вернулась назад, увидев, что набираемая доза стремится к 100 мЗв - действовавшему на тот момент в Японии дозовому пределу для персонала. Оба оператора были вывезены с площадки, им не предъявлялись претензии, однако свою задачу они не выполнили. Во французском отчёте подчёркивается следующий тезис. Дихотомия между безопасностью работников и необходимостью выполнять срочные и опасные операции во время аварии является ложной. Если персонал не сумеет взять блок под контроль, то именно персонал первым ощутит на себе последствия этого. В случае фукусимской аварии ситуация усугублялась ещё и тем, что работники, не сумев защитить блоки, не защитили и свои дома - как уже было сказано, операторы на станции являлись местными жителями. Радиация и аутсорсеры Острую тему поведения аутсорсеров при тяжёлой аварии документы IRSN поднимают с большой осторожностью. Тем не менее, в них можно найти один характерный пример. Подачу воды на первый блок с помощью пожарных машин могли выполнять только работники компании-субподрядчика "Nanmei". И они приступили к этой работе в сопровождении одного человека от TEPCO. Однако после первого рейса глава местного офиса "Nanmei" отказался от продолжения, так как работа в условиях повышенного фона не была предусмотрена контрактом между TEPCO и "Nanmei". Выбор вариантов у TEPCO был невелик. Компания не могла ни перезаключить мгновенно контракт с субподрядчиком, ни найти другого, более покладистого субподрядчика. Компромисс был найден следующим образом. Всю работу взяли на себя бойцы пожарной части TEPCO, которых сопровождал один работник "Nanmei" для оказания помощи. Естественно, что в течение времени, потраченного на переговоры, закачка воды на первый блок не производилась, хотя ситуация требовала скорейшей подачи воды для охлаждения активной зоны. Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970

|

|

Тред №972516

13 июл 2015 в 14:42

Dobryаk

|

|---|

|

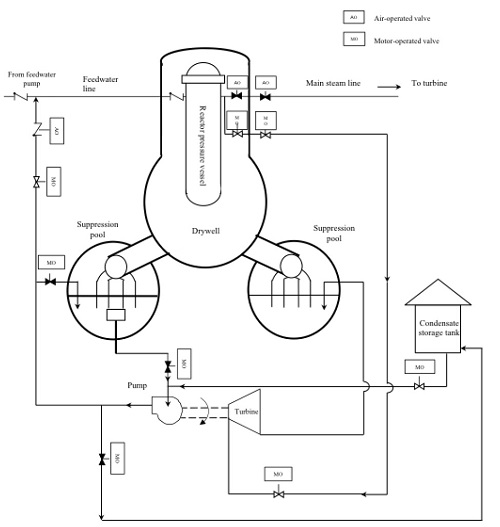

Не пропускаем мимо:

Дайни ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 12.07.2015 Институт IRSN (Франция) опубликовал два обширных документа, посвящённых анализу различных аспектов аварии на АЭС "Фукусима Дайичи". Отчёты подготовлены с использованием материалов расследования аварии правительственной и парламентской комиссиями Японии, а также книги независимого журналиста Риюсо Кадоты. В одной из глав рассматривается, как развивалась авария на соседней АЭС "Фукусима Дайни", и сравнивается с тем, что происходило на АЭС "Фукусима Дайичи". Перед цунами АЭС "Фукусима Дайни", или АЭС "Фукусима-2", повезло - она не сильно пострадала от цунами. Однако и на этой станции персоналу в марте 2011 года пришлось тяжело. Незадолго до событий 11 марта 2011 года, на "Фукусима Дайни" прошли учения по действиям в условиях чрезвычайной ситуации. В том числе и поэтому персонал второй станции встретил землетрясение спокойно - каждый или почти каждый знал, что он должен делать. Административный персонал, как и предписывалось поступать при подземных толчках, надел каски и укрылся под столами. После того, как первая серия толчков закончилась, часть людей собралась на парковке, являвшейся сборным пунктом при эвакуации. Сменный персонал остался на своих позициях, к нему на помощь подоспели не входившие в дежурные смены операторы из числа бывших на станции в тот момент. Те работники, кто при чрезвычайных ситуациях должен был войти в состав кризисного центра (emergency response center, ERC), перешли в отдельное сейсмостойкое здание. С начала землетрясения не прошло и двух минут, как было окончательно подтверждено - все четыре реактора станции заглушены нормально и находятся в состоянии с требуемой подкритичностью. Станция приготовилась встречать цунами. В отличие от "Дайичи", на "Дайни" сохранилось внешнее электроснабжение. В обычных условиях станцию с внешним миром связывали четыре ЛЭП - две на Ивайдо и две на Томиоку. Перед землетрясением одна из линий на Ивайдо была отключена для обслуживания. Землетрясение повредило подстанцию, сделав вторую линию на Ивайдо недоступной, а в одной из линий на Томиоку произошло короткое замыкание. Но вторая ЛЭП на Томиоку сохранила работоспособность, и электроэнергия на площадке была. Таким образом, запуск дизель-генераторов на "Дайни" после землетрясения не потребовался. Тем не менее, некоторый сумбур на БЩУ всё-таки имел место быть. Очень сильно мешала непрерывно срабатывавшая пожарная сигнализация, мешавшая отдавать распоряжения. Один из НСБ придумал выход - он использовал для общения с коллегами переносной микрофон. В минуты между землетрясением и цунами решалось несколько важных задач. Лишние работники должны были быть отведены и/или эвакуированы. За океаном должно было быть установлено наблюдение с помощью камер систем безопасности. Часть насосов, закачивавших морскую воду, должна была быть отключена - у станции должен был остаться некоторый резерв морской воды, так как перед и после цунами море отступает от берега. Директор станции Наохиро Масуда получил предупреждение о цунами. В предупреждении говорилось, что к АЭС "Фукусима Дайни" приближается волна высотой три метра. На самом деле, по станции ударило девять волн, и самая высокая из них достигла 16 метров. Первая реакция Часто приходится слышать, что АЭС "Фукусима Дайни" вообще не пострадала от цунами и поэтому прекрасно пережила события 11 марта 2011 года, в отличие от своей соседки. В действительности, это неверное утверждение - пострадала. Были затоплены все насосы береговых насосных станций, отвечавшие за подачу морской воды - иными словами, за связь станции с конечным поглотителем тепла. Вода попала в ряд помещений на самой станции, в том числе, и в реакторном здании первого блока, в результате чего были повреждены три дизель-генератора. В результате было потеряно питание на большинстве систем отвода остаточного энерговыделения - в работоспособном состоянии осталась лишь система RHR-S (residual heat removal seewater) на третьем блоке. Таким образом, сразу после цунами отвод тепла мог осуществляться только на одном блоке из четырёх. Важным отличием от ситуации на "Дайичи" было то обстоятельство, что на "Дайни" сохранились возможности для контроля и управления оборудованием блоков - даже на первом блоке, хотя там часть аппаратуры вышла из строя. Операторы смогли быстро и достоверно определить состояние основного оборудования и приступить к восстановлению функций по охлаждению активных зон реакторов. В 1536, спустя всего 14 минут после прихода первой волны цунами, на первом блоке был закрыт быстродействующий запорно-отсечной клапан БЗОК (MSIV, main steam isolation valve) и стартовала аварийная система RCIC отвода остаточного энерговыделения - оба действия выполнили операторы, а не автоматика. Чуть позже, в 1555 на первом блоке был открыт выпускной клапан (SRV, safety release valve), что позволило сбросить давление в корпусе. Одновременно те же операции выполнялись и на блоках №№2 и 4. По состоянию на 1555 - то есть, спустя 33 минуты после удара первой волны - на всех трёх блоках персонал был способен регулировать уровень воды в реакторе с помощью систем RCIC и предотвращать опасный рост давления за счёт сброса через клапаны SRV. Но непосредственная угроза расплавления топлива не миновала, а всего лишь была отложена. Насосы систем RHR и HPCS по-прежнему не работали, и в 1833директор Масуда официально продекларировал чрезвычайную ситуацию - потерю функции отвода остаточного энерговыделения. Временная передышка Система RCIC (reactor core isolation cooling) - быстропускаемая система, работающая от аккумуляторов (для точного ответа, на какое время работы они рассчитаны, не хватает данных). Важно то, что RCIC не проектировалась как система отвода остаточного энерговыделения. Её задача другая - конденсировать часть пара, образующегося в корпусе, и возвращать его обратно в корпус в виде воды. RCIC должна отрабатывать до тех пор, пока давление и температуры в реакторе не снизятся до значений, позволяющих запустить штатную систему RHR. Таким образом, продержаться только за счёт RCIC три блока АЭС "Фукусима Дайни" долго не могли. Проблему нужно было решать коренным образом. Система RCIC. Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра. Как отмечалось впоследствии в многочисленных отчётах различных комиссий, успеху действий операторов на "Дайни" во многом способствовала большая степень идентичности всех четырёх блоков, чего нельзя было сказать о "Дайичи". По словам Масуды, идентичность блоков привела к тому, что на них во время аварии "наблюдались одинаковые явления, что минимизировало неопределённости". Схожесть явлений заметили и операторы. В отчётах и других документах зафиксированы примеры обсуждений между сменами сдвоенных БЩУ блоков №№1-2 и №№3-4 эффективности и последствий принимаемых мер. Было очевидно, что RCIC вскоре прекратит работу на всех блоках. Следующим временным шагом, прописанным в аварийной документации, являлось подключение системы конденсатной подпиточной воды (MUWC, make-up water condensate system). Переключение на MUWC на всех блоках, кроме первого, было сделано с БЩУ. На первом блоке, где часть аппаратуры оказалась без питания, операторам пришлось открыть клапана вручную. Всё прошло успешно, и блоки выиграли ещё некоторое время. В ожидании решения Но и подача воды в реактор через MUWC не являлась окончательным решением. По этой причине кризисный центр ERC отдал в 2000 распоряжение оценить повреждения, полученные станцией, чтобы выбрать способ восстановления работоспособности систем аварийного охлаждения зоны. К сожалению, приступить к исполнению распоряжения удалось только спустя два часа. Работа на площадке была затруднена из-за недостатка освещения, принесённого цунами мусора, опасности новых подземных толчков и нехватки средств связи. Информация о повреждениях была собрана. Для ремонта требовались кабеля, двигатели насосов и иное электрооборудование. Двигатели ERC запросил у АЭС "Касивазаки-Карива", по поводу остального оборудования станционный кризисный центр обратился за помощью в штаб-квартиру TEPCO. Между тем, на блоках начало сказываться отсутствие связи со штатным конечным потребителем тепла (океаном). Всё тепло принимали бассейны-барботёры (suppression chamber), и результат оказался немного предсказуемым. В период между 0522 и 0607 12 марта температура в барботёрах блоков №№1, 2 и 4 достигла 100°C. После консультаций с кризисным центром ERC начальники смен отдали распоряжение воспользоваться противопожарными системами для охлаждения барботёров. Но все понимали, что это не более чем очередная попытка выиграть время, и станция начала готовиться к вентиляции контейнментов - то есть, к сбросу в атмосферу. Подготовка линии, по которой в случае необходимости можно было бы произвести вентилирование, началась с первого блока. И сразу же проявилась проблема - один из пневмоклапанов потерял питание и открыть его не получилось. На остальных блоках неприятностей не было. Блоки №№2-4 были готовы к возможному вентилированию в 1233 12 марта. Что до первого блока, то для него решение нашли только к 1600, а реализовали его и того позже, в 1830. К счастью, задержка ни на что не повлияла - потребности в вентиляции не возникло. Окончательное решение Третий блок, на котором сохранилась в рабочем состоянии одна из систем RHR, смог достичь состояния холодного останова примерно в полдень 12 марта. Судьба остальных блоков зависела от того, насколько быстро доставят нужное для ремонта оборудования и как быстро ремонт будет сделан. А доставка оборудования была затруднена ситуацией на дорогах после цунами. Первым из заказанных грузов удалось доставить кабеля. Их привезли вертолётом. Для этого персоналу пришлось сначала выбрать подходящее для посадки место - таковым оказалось бейсбольное поле рядом со станцией. Поле было расчищено от мусора, а сигнальными огнями послужили фары грузовиков. Остальное оборудование начали подвозить автомобильным транспортом только 13 марта. После чего на станции пошла быстрая и напряжённая работа. Почти 200 человек должны были проложить порядка девяти километров кабелей. В обычных условиях это делалось бы с помощью автоматизированного оборудования и заняло бы дни, если не недели. Ни оборудования, ни времени у станции не было. ERC взял на себя функцию определения приоритетов при ремонте. Приоритеты менялись. Так, сначала наиболее важным считалось восстановление работоспособности системы аварийного охлаждения реактора второго блока. Но утром 13 марта скорость роста давления в корпусе реактора первого блока превзошла аналогичный показатель для второго блока, и все силы были брошены на прокладку кабелей до первого блока. Работам постоянно мешали, казалось бы, мелкие, но очень неприятные трудности. На четвёртом блоке перекосило одну из дверей, она не открывалась и её пришлось ломать. Не хватало электриков. Не хватало даже водителей. Прокладку кабелей завершили менее чем за сутки, к 2330 13 марта. Спустя несколько часов вернулись в строй системы RHR. Далее всё происходило более-менее гладко, и к утру 15 марта перевод блоков в состояние холодного останова был завершён. Дайни и Дайичи Сравнение развития аварий на двух соседних японских станциях, выполненное в документах IRSN, показывает - простого сохранения внешнего питания для площадки недостаточно. Необходимо сохранить или быстро восстановить систему подачи питания к основным потребителям на площадке. На АЭС "Фукусима Дайни" потребовались больше суток для доставки на площадку кабелей и электрооборудования и работа 200 человек в течение дня для прокладки кабелей и восстановления схем питания. Важным обстоятельством оказалось то, что на "Дайни" оставалась в строю почти вся киповская аппаратура, и персоналу и кризисному центру не пришлось гадать о реальном состоянии блоков. Ещё один важный момент - идентичность систем безопасности блоков "Дайни". Это уменьшило неопределённость ситуации, упростило работу персоналу и кризисному центру, а также позволило персоналу разных блоков действовать по аналогии. В противоположность аварии на "Дайичи", авария на "Дайни" практически не привлекала внимания прессы и политиков, что позволило станции справляться с аварией без давления извне. И на "Дайичи" и на "Дайни" персонал поступал схожим образом. Сначала обе станции изыскали способы подачи воды на блоки, затем определили список оборудования и материалов, необходимых для восстановления питания, причём столкнулись при ремонтных работах приблизительно с одинаковыми техническими трудностями. Обе станции также готовились к вентилированию контейнментов. Так почему же на "Дайни" удалось справиться с аварией, а на "Дайичи" нет? Моментом, внёсшим принципиальную разницу в две аварии, стал взрыв водорода на первом блоке "Дайичи", после чего ситуация на этой станции ухудшилась кардинально. Устаревший первый блок не имел шансов выжить при аварии и своей смертью погубил три других блока станции. ========================================= Интересующимся следует прочитать на Атоминфо ветку http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=575&st=15640 начиная со стр. 783 Отредактировано: Dobryаk - 13 июл 2015 в 17:04

|

|

|

Подписка на ветку |

|---|

|

В избранном у

1

пользователей |

Календарь |

|---|

Топ за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Читаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Обсуждаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Сейчас на странице:

1,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 1