СССР перед Великой Отечественной войнойДискуссии

123.8 K

160

845

|

|---|

Обсуждают сейчас (0) |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

|

15 ноября 1933 г. 90 лет назад в Москве началось регулярное движение троллейбусов

15 ноя 2023 в 05:49

osankin

|

|---|

|

15 ноября 1933 г. 90 лет назад в Москве началось регулярное движение троллейбусов

Троллейбус ЛК-3, фото 1934 года, журнал "Родина" № 11-2008 Первый московский троллейбус был пущен 15 ноября 1933 года. Он прошел от Тверской заставы (Белорусский вокзал) до села Всехсвятское (район станции метро «Сокол»). Впервые идея постройки троллейбусных линий на пригородных направлениях в Москве была высказана в 1924 году. Вновь она возникла в конце 1932 года. Тогда советской промышленности было поручено изготовить два опытных троллейбуса на основе отечественных узлов. Обе машины получили индекс «ЛК» (Лазарь Каганович) по имени инициатора введения в Москве троллейбусного сообщения. Первые машины было решено пустить на загородном участке, и в октябре 1933 года на Ленинградском шоссе от Тверской заставы до моста Окружной железной дороги в Покровском-Стрешневе была смонтирована троллейбусная линия длиной 7,5 км. В селе Всехсвятское (ныне район станции метро «Сокол») был построен небольшой гараж с мастерскими. 4 ноября 1933 года обе машины были отбуксированы в гараж, а 5 ноября машина номер 2 испытывалась на трассе, и в ней проехали Н.Хрущев, Н.Булганин и приемочная комиссия. Регулярное движение троллейбуса началось в 11 часов утра 15 ноября 1933 года. Это была первая в Москве и СССР троллейбусная линия. В январе 1934 года линия была продлена по улице Горького (Тверской) до площади Революции, а в декабре 1934 года построена вторая линия от центра города по Арбату до Дорогомиловской заставы. К концу года по обоим маршрутам курсировали 36 машин серии ЛК. К началу 21 века в столице насчитывалось более тысячи пассажирских троллейбусов. На момент максимального развития в 2014 году действовало более 100 маршрутов, длина линий составляла более 600 км, существовали 9 парков, работал Московский троллейбусный ремонтный завод. Троллейбусная сеть Москвы, осуществлявшая пассажирские перевозки до 2020 года, являлась крупнейшей в России и одной из крупнейших троллейбусных сетей на планете. 25 августа 2020 года троллейбусное движение в Москве было полностью прекращено, по маршрутам троллейбусов стали ходить автобусы и электробусы. В знак уважения к этому виду транспорта руководство города приняло решение оставить в Москве единственный музейный троллейбусный маршрут «Т» — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Он был запущен 4 сентября 2020 года. В дальнейшем планировалось, что на данный маршрут выйдут ретротроллейбусы, но весной 2022 года маршрут был временно закрыт для благоустройства улиц.

|

|

15 ноября 1932 г. 91 год назад в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии

15 ноя 2023 в 05:46

osankin

|

|---|

|

15 ноября 1932 г. 91 год назад в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии

Казанский Собор Санкт-Петербурга Казанский Собор – одно из крупнейших культовых сооружений в Санкт-Петербурге. Построенный на месте обветшалой Рождество-Богородичной церкви в 1811 году, уже на следующий год после окончания Отечественной войны 1812 года храм стал своеобразным памятником победы. Здесь же был похоронен фельдмаршал М.И. Кутузов. С приходом к власти большевиков, гонения на церковь, происходившие при советской власти повсеместно, коснулись и Казанского собора. В январе 1932 года собор был закрыт, с купола собора сняли крест и на его место установили позолоченный шар со шпилем. 15 ноября 1932 года в Казанском Соборе был открыт Государственный музей истории религии и атеизма Он поражал разнообразием фондов, образованных по конфессиональному принципу, в его коллекциях собраны экспонаты по истории религий от древнейших времён до наших дней, в экспозиции представлена эволюция религиозных верований от самых ранних форм до современности. В 1998 году Казанский собор был освящён вновь, а в 2001 году музей переехал в здание на Почтамтской улице и обрёл новую жизнь, но сохранил свой уникальный и неповторимый характер. Аналогов Петербургскому музею истории религии в мире нет. Благодаря многовековому сближению различных этнических групп в Петербурге сложился особый духовный климат, характерными чертами которого было уважительное отношение друг к другу, бережное отношение к своему городу, единство и многообразие культур. А в Казанском Соборе возобновлены богослужения...

|

|

Павлик Морозов - без вины виноватый?

14 ноя 2023 в 10:36

osankin

|

|---|

|

Павлик Морозов - без вины виноватый?

Образ легендарного пионера-героя - история противоречивых мифов и крайностей  В советское время создавался символ пионера-святого Павлика Морозова, а в перестроечный и постсоветский периоды появилось множество произведений, сделавших имя Павлика Морозова синонимом предательства. Но общение с земляками Павлика позволило взглянуть на него под иным углом зрения. ... Судьба Павлика Морозова знаменательна тем, что породила целый ряд мифов, сделавших из него, говоря современным языком, медийного героя, который имеет мало общего с реальным человеком. "Советский миф" о Павлике Морозове начался тогда, когда Свердловский обком комсомола прислал на расследование журналиста Соломеина. Помимо участия в расследовании он выполнял задание по сбору материалов для будущей книги. Во время пребывания в Герасимовке Соломеин вел дневниковые записи, и в 1933 году в Свердловске вышла его книга "В кулацком гнезде"7. А в 1934-м, на съезде советских писателей, Алексеем Горьким были произнесены слова: "Память о нем не должна исчезнуть, - этот маленький герой заслуживает монумента, а я уверен, что монумент будет поставлен"8. Процесс создания мифа получил поддержку в самых высоких эшелонах власти. Постепенно он стал одним из самых ярких объектов советского неофольклора. Во многом этому способствовало включение мифа в качестве обязательного атрибута в учебники истории, в политинформации, школьные стенгазеты, художественную самодеятельность. Павлик Морозов стал одним из главных персонифицированных символов пионерского движения, превратился в своеобразного советского квазисвятого. В годы перестройки разрушение мифа о Павлике Морозове стало одним из самых ярких и показательных явлений общего процесса десоветизации. Развенчание началось с десакрализации - с появления в городском фольклоре и массовой культуре большого количества сюжетов, связанных с ироничным отношением к герою, который позиционировался как неотъемлемая часть коммунистической идеологии. В массовом сознании все больше начинали утверждаться новые, негативные образы Павлика Морозова, нередко приобретавшие гротескные формы и противоречившие очевидным историческим фактам. Так, его нередко отождествляли с отцеубийцей (что нашло отражение в серии анекдотов). Постепенно в массовом сознании сложился контрмиф, в котором Павлик Морозов стал синонимом предателя и "стукача", своеобразным воплощением "антисвятого". В некоторых публикациях постсоветского периода ставился под сомнение даже тот факт, был ли Павлик Морозов пионером. Сегодня с уверенностью можно сказать, что формально он являлся членом пионерской организации. В газете "Тавдинский рабочий" от 9 октября 1933 года есть такие строки: "В связи с месячником годовщины убийства Паши Морозова, проводившимся по району, герасимовский пионер-отряд добился в своей работе целого ряда немалых успехов"9. По предположениям Нины Купрацевич, в то время в Герасимовке дети вряд ли были способны до конца понять смысл зарождавшегося пионерского движения: "В школы приходили инструкции о необходимости организации пионерского отряда. Учительница рассказывала, что пионеры ходят в красных галстуках, с горнами и барабанами, учатся хорошо, уважают взрослых. Всех принимали. Дети приходят домой. Кто-то из родителей отнесся равнодушно. Другой отец взял кнут, наказал, сказал выписаться из пионеров. На следующий день ребенок приходит и просит: Зоя Александровна, выпишите из пионеров, тятька дерется! Кстати, красных галстуков в Герасимовке в ту пору еще не было"10. Что говорят в Герасимовке Остается неизвестным отношение к Павлику в локальном культурном пространстве его родины - деревни Герасимовка. Именно этот аспект памяти о ребенке, трагически погибшем здесь более восьмидесяти лет назад, можно рассматривать в качестве важной "точки возврата", способной приблизить нас к отделению мифов от реальности. Первоначально Павлик и Федя Морозовы были похоронены на деревенском кладбище. Затем их останки перезахоронили у дороги возле школы. Вначале над могилой стоял деревянный обелиск, а в 1954 году был установлен бронзовый памятник работы П.А. Сажина. В советское время могила Павлика Морозова стала настоящим местом паломничества для групп школьников, приезжавших на экскурсии. Еще одним объектом почитания памяти Павлика Морозова является обелиск, установленный в лесу на месте его гибели. С ним связана интересная традиция. Приезжающие сюда дети привозят записки, адресованные Павлику Морозову и содержащие просьбы о разного рода помощи или исполнении заветных желаний. Записки вкладывают под крышки полых металлических труб, являющихся частью конструкции ограды. Так, в октябре 2013 г. в ограде обелиска мы обнаружили записку следующего содержания (пунктуация сохранена): "Хочу чтобы я не болел и мои родственники и чтобы я бросил курить. Артем. 10.09.2011 г.". Первая музейная экспозиция в Герасимовке, посвященная Павлику Морозову, была открыта в 1939 году в доме, где жила его семья. Это здание сгорело в 1946-м, а музей, существующий сегодня, находится в здании школы, где учились братья Морозовы - Павел, Алексей, Федор и Данила. В экспозиции музея есть зал, изображающий школьный класс, в котором учился Павлик Морозов. В нем есть подлинные парты, которые, правда, относятся к более позднему времени (1940-е годы), доска, карта мира 1926 года, счеты и ряд других экспонатов. Директор музея Нина Купрацевич в беседе с нами поведала, что с первых лет своей работы интуитивно чувствовала, что Павлика необходимо защищать, хоть вначале у нее и не было веских аргументов для его оправдания. И сейчас музей ведет посильную работу по реабилитации имени Павлика и развенчанию мифов о нем. Действительно, за плакатными образами "героя" и "предателя" осталась незамеченной личная трагедия ни в чем не повинного ребенка, маленького человека, ставшего жертвой жестоких идеологических манипуляций общественным сознанием Отредактировано: osankin - 14 ноя 2023 в 10:42

|

|

14 ноября 1936 г. 87 лет назад на базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды

14 ноя 2023 в 08:57

osankin

|

|---|

|

14 ноября 1936 г. 87 лет назад на базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт погоды

1 января 1930 года в Москве в соответствии с Постановлением Правительства о создании единой метеорологической службы страны было образовано Центральное бюро погоды СССР. 14 ноября 1936 года оно реорганизуется в Центральный институт погоды, в 1943 году – в Центральный институт прогнозов, в котором концентрируется оперативная, научно-исследовательская и методическая работа в области гидрометеорологических прогнозов. В 1964 году в связи с созданием Мирового метеорологического центра Главного управления гидрометеорологической службы часть отделов была переведена из Центрального института прогнозов в этот центр. Однако уже в конце 1965 года Мировой метеорологический центр и Центральный институт прогнозов были объединены в одно учреждение – Гидрометеорологический научно-исследовательский центр (Гидрометцентр) СССР с возложением на него функции Мирового и Регионального метеорологических центров в системе Всемирной службы погоды Всемирной метеорологической организации. В 1992 году Гидрометцентр СССР был переименован в Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации (Гидрометцентр России). В 1994 году Гидрометцентру России присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации. Гидрометцентр является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета России в области гидрометеорологических прогнозов. Среди задач Гидрометцентра – получение новых знаний о природе развития и предсказания поведения глобальной системы атмосфера-океан-суша; оперативное обеспечение населения страны, государственных и хозяйственных структур, практически всех отраслей экономики гидрометеорологической информацией, включая предупреждения о неблагоприятных явлениях погоды, приводящих к стихийным бедствиям.

|

|

Будни ГУЛАГа

10 ноя 2023 в 13:16

osankin

|

|---|

|

https://t.me/garf_docs/482

Накомарники для ГУЛАГа. Заявка ОГПУ 1933 г. ГА РФ. Ф.Р-6759. Оп.3. Д.135. Л.34 Заявка ГУЛАГа ОГПУ от января 1933 года в Комитет товарных фондов при Совете труда и обороны СССР на отпуск 80 000 метров черного тюля и такого же количества мерного лоскута (то есть остатков нарезанной ткани) для изготовления накомарников. Согласно заявке, ОГПУ собиралось снабдить контингент заключенных трудовых лагерей в 1933 году 200 000 накомарников, из которых 100 000 предназначалась лагерям в районе строительства Байкало-Амурской магистрали, а еще 70 000 – заключенным Дмитлага, занятым на строительстве канала Москва-Волга. Документ дает дополнительное представление о количестве заключенных на строительных объектах и порядке удовлетворения их рабочих нужд.э https://t.me/garf_docs/475  Ложки для ГУЛАГа. Заявка 1933 года. Ф.P-6759. Оп.3. Д.135. Л.18. Заявка ГУЛАГа ОГПУ от ноября 1933 года в Комитет товарных фондов СТО СССР на хозяйственные металлические изделия (хозметиз). Замначальника ГУЛАГа Израиль Плинер указывает, что объем заказа исходит из необходимости снабжения такими изделиями 500 000 заключенных и 375 000 трудопоселенцев (высланных раскулаченных и т.д.). При этом такие изделия (по всей видимости, столовые приборы и посуда) не выдавались з/к, а продавались в лагерных ларьках за выписываемые трудовые премии. Поселенцы также покупали хозметизы у структур ГУЛАГа. Плинер особо указывает, что заключенные и поселенцы работают в крайне тяжелых условиях, в том числе на важнейших стройках «при крайне низком уровне бытовых условий» и просит удовлетворить заявку на ложки и посуду. Отредактировано: osankin - 12 ноя 2023 в 14:33

|

|

10 ноября 1917 г. 106 лет назад день рождения советской милиции

10 ноя 2023 в 11:29

osankin

|

|---|

|

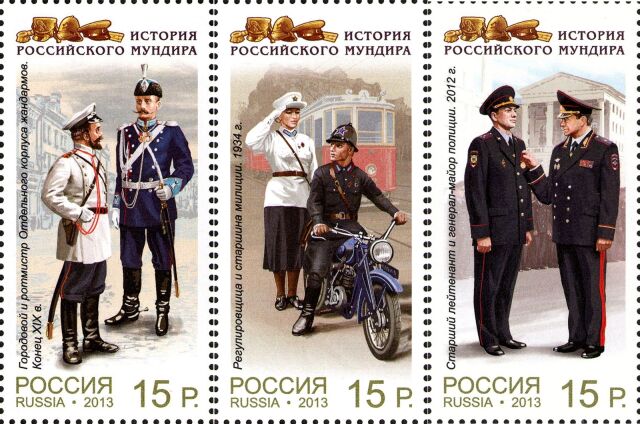

10 ноября 1917 г. 106 лет назад день рождения советской милиции

Серия марок Почты России «История российского мундира» (Фото: АО «Марка», 2013, rusmarka.ru, ) После Февральской революции 1917 года в России царская полиция была ликвидирована и заменена «народной милицией». Но после революции в октябре II Всероссийский съезд Советов юридически закрепил образование Советского государства и закрепил ликвидацию Временного правительства и его органов, в том числе и органов милиции. Милиция в советской России свое законодательное оформление получила на основании постановления Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 1917 года «О рабочей милиции». В 1919 году В. Ленин подписал декрет СНК РСФСР «О советской рабоче-крестьянской милиции», а в 1920 году ВЦИК утвердил первое положение «О рабоче-крестьянской милиции». До 1931 года милиция находилась в ведении местных Советов, затем – в системе Наркомата, с 1946 года – в союзно-республиканском Министерстве внутренних дел СССР. В последующие годы основы организации и деятельности милиции были регламентированы Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1973 года «Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью». 18 апреля 1991 года вступил в силу федеральный закон РСФСР «О милиции». В Законе затрагиваются вопросы общего положения, организация милиции в РСФСР, обязанности и права милиции, применение милицией физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, служба в милиции, гарантии правовой и социальной защиты сотрудников милиции. С 8 апреля 1999 года вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О милиции». В законе в новой редакции изложена статья, определяющая задачи милиции. Ей поручено обеспечивать безопасность личности, пресечение преступлений и административных правонарушений, а также защищать частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года «милиция» была переименована в «полицию». А профессиональный праздник, который сейчас называется «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», празднуется ежегодно 10 ноября.

|

|

ТЕТРАДЬ. КАЛУГА. ТИПОГРАФИЯ МОСОБЛПОЛИГРАФА. 1934 Г.

07 ноя 2023 в 11:27

osankin

|

|---|

|

Отредактировано: osankin - 07 ноя 2023 в 11:35

|

|

7 ноября 1918 г. 105 лет назад выпущены первые марки Советской России

07 ноя 2023 в 08:09

osankin

|

|---|

|

7 ноября 1918 г. 105 лет назад выпущены первые марки Советской России

Первые почтовые марки РСФСР (Фото: Почта РСФСР, художник Р.Г. Зарриньш, 1918) Первые почтовые марки РСФСР были выпущены в обращение в 1918 году, к первой годовщине Октябрьской революции. История этих марок была несколько необычной. Еще в начале 1917 года, сразу же после отречения от престола императора Николая II, министерство почт и телеграфов Временного правительства приняло решение выпустить почтовую марку, олицетворяющую освобождение народа из оков царизма. На них художник Р.Г. Зарриньш изобразил руку с мечом, разрубающим цепь, и надписью «Россия». Однако, пока марку изготавливали, Временное правительство было свергнуто большевиками, и вновь образованный Наркомпочтель РСФСР, после некоторого изменения клише марки, дал указание выпустить ее как свою. На Московском, Петроградском и почтамтах губернских городов страны появились в продаже первые революционные марки достоинством 35 копеек (синяя) и 70 копеек (коричневая). Выпустили их несколько экземпляров. Затем вышел указ с 1 января 1919 года пересылать простые письма и открытки бесплатно, за счет государства. Этот указ действовал до 15 августа 1921 года. Первые почтовые марки СССР были выпущены в августе 1923 года. Они были посвящены Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. 14 января 1992 года в почтовое обращение поступили первые марки Российской Федерации, они были посвящены зимним Олимпийским играм в Альбервиле.

|

|

2 ноября 1938 г. 85 лет назад первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза

02 ноя 2023 в 08:26

osankin

|

|---|

|

2 ноября 1938 г. 85 лет назад первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза

Экипаж самолёта АНТ-37 «Родина»: П.Д. Осипенко, В.С. Гризодубова, М.М. Раскова (Фото: газета «На страже Родины» 6 октября 1938 года) Утром 24 сентября 1938 года известные в СССР лётчицы-орденоносцы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова вылетели в беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолёте АНТ-37 «Родина». С первых часов полёта самолёт вступил в борьбу со стихией: после взлёта машина вошла в облачность, на подходе к Новосибирску у самолёта началось обледенение, на высоте 6500 метров начавшаяся болтанка вынудила поднять самолёт ещё выше, до высоты 7450 метров. Работать экипажу пришлось в кислородных масках и на лютом морозе. За Красноярском в сложившихся условиях радиостанция «Родины» замолчала. По графику полёта над Байкалом следовало изменить курс, чтобы выйти к Транссибирской магистрали. Но, не видя местности и не слыша радиомаяков, экипаж самолёта рисковал пересечь китайскую границу. Командир принимает решение – только вперёд! Облака раздвинулись лишь над Охотским морем в районе Шантарских островов. Далее «Родина» последовала на юг, к ближайшему аэродрому в Комсомольске-на-Амуре. В 10 часов по московскому времени 25 сентября внизу показались озёра реки Амгунь, и тут же на приборной панели вспыхнула красная лампочка – горючее на исходе, а в разрыве облаков – тайга. Вскоре моторы начали глохнуть. Самолёт удалось посадить на болоте. Он пробыл в воздухе 26 часов 29 минут. Маршрут поиска лётчиц определили по последней пеленгации Расковой, взятой Читинской радиостанцией. На поиски были мобилизованы свыше пятидесяти самолётов, сотни пеших отрядов, следопыты на лошадях и оленях, рыбаки на лодках и катерах. Нашёл самолет 3 октября экипаж биплана-разведчика Р-5 во главе с командиром М. Сахаровым. 6 октября около 11 часов утра отряд спасателей и лётчицы, оставив самолёт до морозов на болоте, двинулись к реке Амгунь, через посёлок Кербь в Комсомольск-на-Амуре, а затем в Хабаровск. Из Хабаровска в Москву следовали специальным поездом, увитым цветами, под гром оркестров. За выполнение этого перелёта и проявленные при этом мужество и героизм каждой лётчице – Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Расковой – 2 ноября 1938 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина

|

|

2 ноября 1937 г. 86 лет назад на Кремлевских башнях установлены рубиновые звезды

02 ноя 2023 в 08:03

osankin

|

|---|

|

2 ноября 1937 г. 86 лет назад на Кремлевских башнях установлены рубиновые звезды

Рубиновые звезды на башнях Кремля горят днем и ночью В октябре 1935 года над Московским Кремлём вместо двуглавых царских орлов появились пятиконечные звёзды из нержавеющей стали и красной меди, с традиционными символами советской власти - серпом и молотом. Освещенные снизу прожекторами, первые звезды украшали Кремль почти два года, но под действием атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли свой праздничный вид. В мае 1937 года было решено установить к двадцатилетию Октябрьской революции на пяти кремлёвских башнях новые, рубиновые звёзды. Эскизы новых звёзд подготовил народный художник СССР Ф. Федоровский, он рассчитал размеры, определил форму и рисунок, предложил рубиновый цвет стекла. Перед промышленностью поставили задачу сварить рубиновое стекло. Госзаказ получил Донбасский завод. Сложность заключалась не только в том, что никогда прежде в таком количестве рубиновое стекло в России не производили. По техническому заданию оно должно было иметь разную плотность, пропускать красные лучи определённой длины волн, быть устойчивым к резким перепадам температуры. Специальное рубиновое стекло, отвечающее предъявляемым требованиям, изобрел Н. Курочкин, сделавший первый саркофаг для мавзолея Ленина. Для равномерного и яркого освещения всей поверхности звезды изготовили уникальные лампы накаливания мощностью от 3700 до 5000 ватт, а для предохранения звёзд от перегрева специалисты разработали особую вентиляционную систему. Рубиновые звёзды на пяти башнях Кремля зажглись 2 ноября 1937 года. У кремлёвских звёзд двойное остекление: внутри – молочное стекло, снаружи – рубиновое. Вес каждой звезды – около тонны. Звёзды на башнях – разной величины, так как кремлёвские башни имеют разную высоту. На Водовзводной размах лучей три метра, на Боровицкой – 3,2 метра, на Троицкой – 3,5 метра, на Спасской и Никольской – 3,75 метра. Конструкция звёзд предусматривает их вращение при изменении ветра и рассчитана на давление ураганного ветра. Механизмы для обслуживания конструкции расположены внутри башен. Специальные подъёмные приспособления дают возможность периодически производить очистку внутренних и внешних поверхностей звёзд от пыли и копоти. Механизирующие устройства заменяют перегоревшие лампы в течение 30-35 минут. Управление оборудованием и механизмами сосредоточено на центральном пункте, куда автоматически подаются сведения о режиме работы ламп. Рубиновые звёзды на кремлёвских башнях горят днём и ночью. Не считая времени, когда враг вплотную подошёл к Москве в годы Великой Отечественной войны и послевоенного ремонта, звёзды отключали один раз – в середине 1990-х годов во время съёмок фильма «Сибирский цирюльник».

|

|

01 ноября 1923 года в юго-восточной части Крыма на горе Узун-Сырт в районе Коктебеля стартовали первые Всесоюзные планерные испытания.

01 ноя 2023 в 13:21

osankin

|

|---|

|

01 ноября 1923 года в юго-восточной части Крыма на горе Узун-Сырт в районе Коктебеля стартовали первые Всесоюзные планерные испытания.

Согласно воспоминаниям Константина Константиновича Арцеулова, одного из инициаторов проведения соревнований, выбор места был обусловлен тем, что там существовали интенсивные восходящие воздушные потоки. Обнаружить их помогла случайность – во время прогулки ветер сорвал шляпу с головы поэта и художника Максимилиана Волошина, но она не упала с обрыва, а поднялась вверх. В июле 1923 года К. Арцеулов и преподаватель Академии воздушного флота Вячеслав Аррисон обратились к председателю спортивной секции Общества друзей Воздушного Флота (#ОДВФ) Константину Александровичу Мехоношину с предложением провести соревнования. При спортсекции был организован Центр безмоторной авиации, который взял на себя организацию мероприятия. Президиум ОДВФ выделил на состязания 3000 рублей, также удалось привлечь учреждения и предприятия, заинтересованные в развитии воздушного флота. На соревнования было заявлено 10 планеров (А-5, "Маори", АВФ-1, "Арап", "Стриж", "Коршун", "Буревестник", БИЧ-1, "Макака" и "Мастяжарт"), девять из них допустили к полётам. Полёты первых конструктивно несовершенных планеров были не особо успешны: некоторые так и не смогли взлететь, другие получили повреждения. Тем не менее, за время проведения состязаний удалось выполнить 35 полётов общей продолжительностью 2 часа 5 минут. Победителем стал пилот Леонид Александрович Юнгмейстер. 15 и 18 ноября он выполнил на планере А-5 полёты, ставшие рекордными: первый продолжался 41 минуту, второй – 62 минуты. В ходе второго полёта пилот сделал 26 "восьмёрок" вдоль склона горы и совершил посадку на месте взлёта. Он и получил награду – статуэтку Икара. Планерные соревнования в Коктебеле проводились до 1935 года. «ГОРА КЛЕМЕНТЬЕВА. 100 ЛЕТ ПОЛЁТОВ» Узун-Сырт – колыбель советского планеризма Сергей Королев: к звездам через тернии Коктебеля

|

|

11 октября 1939 года был подписан советско-литовский договор. Советский Союз передал Литве ее столицу

12 окт 2023 в 14:49

osankin

|

|---|

|

https://t.me/istorikrf/3214

Подписание министром иностранных дел Литвы Ю. Урбшиком советско-литовского договора о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области. На снимке: И.В. Сталин, В.М. Молотов, В.П. Потемкин, К.Е. Ворошилов, А.А. Жданов и представители правительственной делегации Литвы, 10 октября 1939 года  Красная Звезда, 11.10.1939. 11 октября 1939 года был подписан советско-литовский договор. Советский Союз передал Литве ее столицу В течение почти двух десятилетий, с 9 октября 1920 года по 19 сентября 1939 года, Вильно (Вильнюс) и Виленский край были оккупированы Польшей. Ситуация изменилась в первые недели Второй Мировой войны, когда после распада Польского государства Красная армия заняла Западную Украину, Западную Белоруссию и Виленский край. Ранее Вильно входил в состав Российской империи. Советское руководство по предложению Иосифа Сталина приняло решение о передаче его Литве. В Москве 11 октября 1939 года в два часа ночи нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Литвы Юозас Урбшис подписали Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Таким образом, свою столицу литовцы получили из рук большевиков. Договор был заключен сроком на 15 лет. СССР и Литва брали на себя обязательство «не заключать каких-либо союзов и не участвовать в коалициях, направленных против одной из договаривающихся сторон». В статье 7 документа подчеркивалось: «Проведение в жизнь настоящего договора ни в коей мере не должно затрагивать суверенных прав договаривающихся сторон». Литва согласилась на размещение на ее территории 20-тысячного контингента советских наземных и воздушных вооруженных сил. Необходимые для этой цели участки и постройки должны были предоставляться литовским правительством «на правах аренды по сходной цене». Для СССР появление военных баз в соседней прибалтийской республике стало основой для ее присоединения, которое произошло летом 1940 года. С тех пор Вильнюс стал столицей Литовской ССР, а затем, после распада Советского Союза, и независимой Литвы. Сказ о том, как товарищ Сталин территорию Литвы увеличил Город как жертва: как Сталин перехитрил литовцев «Капитан Литва». Как Вильнюс забрали у поляков и отдали литовцам Отредактировано: osankin - 12 окт 2023 в 14:50

|

|

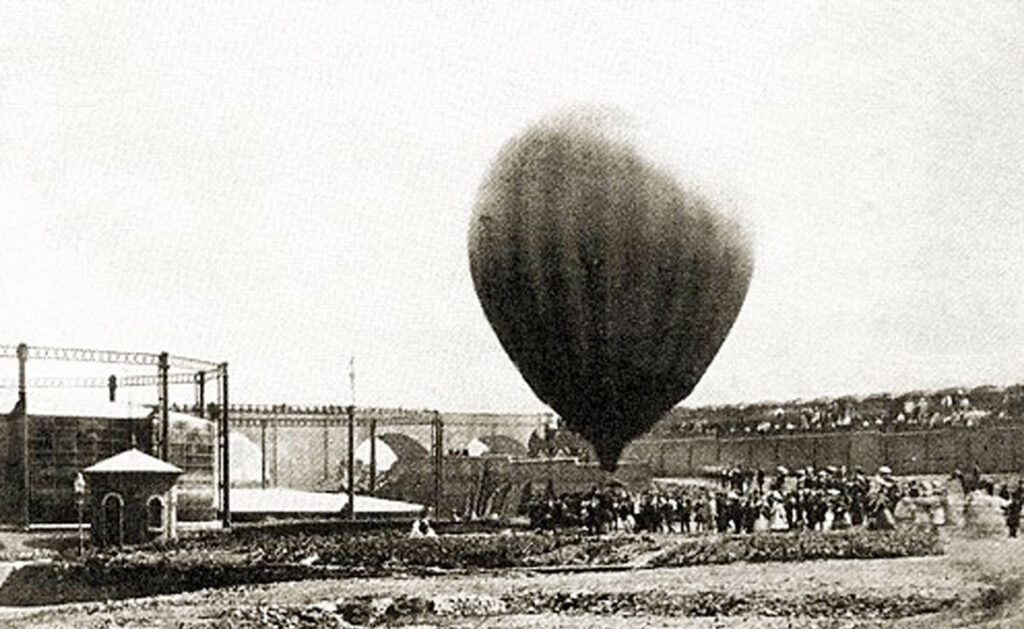

12 октября 1924 года обществом друзей воздушного флота были проведены первые Всесоюзные воздухоплавательные состязания

12 окт 2023 в 13:58

osankin

|

|---|

|

12 октября 1924 года обществом друзей воздушного флота были проведены первые Всесоюзные воздухоплавательные состязания

12 октября 1924 года обществом друзей воздушного флота были проведены первые Всесоюзные воздухоплавательные состязания, в которых участвовало 8 аэростатов (5 аэростатов объёмом по 640 м3, 2 – по 1437 м3 и 1 – 2000 м3). Была достигнута наибольшая высота 2485 м и продолжительность полёта 23 ч 10 мин. Соревнования дали хороший старт развитию отечественного воздухоплавания, хотя из-за отсутствия в те годы необходимой базы воздухоплавательный спорт так и не получил в СССР достаточно широкого распространения. Победителями состязаний стали Н. М. Канищев и П. Ф. Федосеенко.  Первые Всесоюзные воздухоплавательные соревнования В 1924 году состоялось первое всесоюзное соревнование воздухоплавателей, в котором приняло участие 8 газовых аэростатов. Соревнования дали хороший старт развитию отечественного воздухоплавания, хотя из-за отсутствия в те годы необходимой базы воздухоплавательный спорт так и не получил в СССР достаточно широкого распространения. 30 сентября 1922 года в Москве состоялось учредительное собрание, которое возродило Всероссийский аэроклуб. Собранием были проведены выборы членов Совета аэроклуба. Одно перечисление фамилий показывает, что это были известные в истории отечественной авиации и воздухоплавания люди: Анощенко, Арцеулов, Вегенер, Гончаров, Горшков, Знаменский, Инюшин, Канищев, Лапчинский, Макарук, Новицкий, Перетерский, Раевский, Рынин, Татарченко, Фомин, Хахарев, Шабашев, Юрьев, Яцук. Председателем аэроклуба выбрали старейшего русского воздухоплавателя Н.В.Фомина, впоследствии известного конструктора дирижабля «Московский химик-резинщик». После организационного становления в виде «Общества друзей Воздушного флота» весной 1924 года воздухоплаватели обратились к советской общественности со следующим заявлением: «Во всех зарубежных странах, в которых интересуются воздухоплаванием, где верят в его развитие, из года в год устраиваются воздухоплавательные состязания. Во Франции, родившей свободное воздухоплавание, в Америке, перевезшей его за океан для широкого развития, в побежденной Германии, в маленькой Швеции, наверху, в воздушном океане, испытываются решительность, смелость, умение лучших пилотов страны. Не для шутки, не для забавы вылетают аэростаты… Знание воздушной среды, глазомер, настойчивость отличают победителей состязаний. Победители – не только спортсмены. Это кадры, которым можно поручить и доверить дело развития воздухоплавания. И недаром Германия, лишенная своих дирижаблей, стала усиленно развивать полеты на сферических аэростатах – она отберет, сохранит кадры работников, которые станут у штурвала командирских рубок дирижаблей. Задача воссоздания управляемого воздухоплавания в СССР заставляет и нас выявить тех смелых и решительных пилотов, которым мы можем доверить наши первые красные дирижабли… Воздухоплавательный центр ОДВФ СССР организует эти состязания в Москве, но, принимая во внимание всю сложность организации, при недостаточном оборудовании и использовании вместо водорода светильного газа – приходится смотреть на эти состязания как на воздухоплавательные испытания, могущие в дальнейшем вылиться в ежегодные Всесоюзные воздухоплавательные смотры». Идея проведения воздухоплавательных соревнований принадлежала легендарному отечественному военному воздухоплавателю Н.Д.Анощенко. Николай Дмитриевич в воздухоплавании работал в 1909-1924 годы. В 1916 году он окончил Офицерскую воздухоплавательную школу. Воевал на фронтах Первой мировой и гражданской войн в качестве воздухоплавателя, командира воздухоплавательного отряда и организатора военного воздухоплавания в Красной армии. После увольнения из рядов армии стал сценаристом и режиссером первых советских научно-популярных и учебных фильмов. В 1927 году окончил ГИК-ГТК (ныне ВГИК). Сценарист, режиссер и оператор нескольких советских художественных фильмов. На цветной пленке, которую изобрел Н.Д.Анощенко, был снят первый советский цветной фильм «Праздник труда». Исследователям известны фотографии встреч первого пилота свободного аэростата в советской России Н.Д.Анощенко и первого космонавта в мире Ю.А.Гагарина… Однако вернемся в 1924 год. Началась подготовка к соревнованиям: спортивная секция ОДВФ приобрела сферический аэростат объемом 2000 м3, разработала правила игры «Погоня автомобилей за аэростатом»; главным исполнителем решений Воздухоплавательного центра ОДВФ по организации соревнований назначили Н.Г.Стобровского. Ему же было поручено составление сметы расходов на организацию и проведение соревнований. Кроме Стобровского, в Оргкомитет состязаний вошли председатель Воздухоплавательного центра Дьяконов, а также представители от Московского отдела ОДВФ и Президиума ОДВФ СССР. Через месяц в помощь Оргкомитету были назначены известные военные воздухоплаватели Е.Сапунов, Рейшах-Рита и П.Николаев. Уже 22 мая 1924 года Н.Д.Анощенко доложил на заседании Воздухоплавательного центра Спортивной секции ОДВФ, что на участие во Всероссийских соревнованиях поступили следующие заявки: одна от Академии Красного Воздушного флота, три от Высшей Воздухоплавательной школы и одна – от украинских воздухоплавателей. Члены спортивной секции решили, что до утверждения регламента соревнований поступающие заявки считать предварительными, а к соревнованиям допускать только военных пилотов. 4 июня бюро Президиума ОДВФ утвердило дату соревнований, приуроченную ко Дню общества – 13 июля. Однако в силу организационных причин первые Всесоюзные воздухоплавательные соревнования состоялись только 12 октября 1924 года в Москве. Интересное совпадение, о котором неоднократно упоминали участники соревнований: именно в этот день из Германии в США вылетел дирижабль LZ-126. Он был передан союзникам в качестве репараций и получил название «Лос-Анджелес». (До этого советское правительство вело переговоры с немцами о покупке данного дирижабля под названием «Клим Ворошилов».) Но вернемся к соревнованиям, в которых советские воздухоплаватели впервые мерялись силой. Как извещали расклеенные по всей Москве афиши, во Всесоюзных Воздухоплавательных Испытаниях приняло участие восемь экипажей. В 1924 году в журнале «Воздухоплавание» № 9-10 Николай Стобровский писал: «На Красном Старте – 8 сферических аэростатов. Этого добиться было не просто. И нужно сознаться, что, в конечном счете, это есть результат работы самих воздухоплавателей, доводивших свою работу до крайнего напряжения с одной мыслью – «во что бы то ни стало». Несмотря на все трудности, сопряженные с огромностью замысла, без предварительного навыка (ибо проведение подобных испытаний у нас делается впервые), мы достигли, бесспорно, крупных результатов, как в области организации, так и в области достижений…» 12 октября 1924 года — Проведены первые Всесоюзные воздухоплавательные состязания  Воздухоплавание, летание на аппаратах легче воздуха (в отличие от авиации). До начала 20-х гг. 20 в. термин «В.» обозначал передвижение по воздуху вообще. Зарождение научных основ В. и первые попытки подняться в воздух, используя законы аэростатики, относятся к 18 в. Как свидетельствует летопись, в России попытка подъёма на большом шаре, наполненном дымом, относится к 1731 (записки С. М. Боголепова, воспроизведённые в рукописи А. И. Сулукадзева «О воздушном летании в России с 906 лета по Р. Х.»). 12 октября 1924 Обществом друзей воздушного флота были проведены первые Всесоюзные воздухоплавательные состязания, в которых участвовало 8 аэростатов (5 аэростатов объёмом по 640 м3, 2 — по 1437 м3 и 1 — 2000 м3). Была достигнута наибольшая высота 2485 м и продолжительность полёта 23 ч 10 мин. Отредактировано: osankin - 12 окт 2023 в 13:58

|

|

12 октября 1940 года в Москве открылся Концертный зал имени П.И. Чайковского в год 100-летия композитора

12 окт 2023 в 12:39

osankin

|

|---|

|

12 октября 1940 года в Москве открылся Концертный зал имени П.И. Чайковского в год 100-летия композитора

12.10.1940 - В Москве открылся Концертный зал имени П.И. Чайковского в год 100-летия композитора - основная сценическая площадка Московской филармонии. Государственный симфонический оркестр СССР по случаю исполнил Шестую симфонию и первую часть Первого концерта для фортепиано с окрестром русского композитора, прозвучали арии из его опер и романсы. Раньше, с 1901-го, в здании Концертного зала располагался театр "Буфф-миниатюр" антрепренера-француза Шарля Омона, позже - театр легкого жанра "Зон", а после революции - Театр РСФСР. В 1920-х помещение передали Театру Мейерхольда. Этот режиссер затеял строительство самого большого и современного театра в Москве (по проекту Дмитрия Чечулина), но труппу Мейерхольда распустили, самого же реформатора сцены расстреляли за "шпионаж". Ну а дом, затем передали филармонии... Концертный зал имени П. И. Чайковского в Москве. Справка

|

|

95 лет назад -12 октября 1928 года, состоялось первое выступление ансамбля песни и пляски Красной Армии, организованного А.В. Александровым!

12 окт 2023 в 12:34

osankin

|

|---|

|

95 лет назад -12 октября 1928 года, состоялось первое выступление ансамбля песни и пляски Красной Армии, организованного А.В. Александровым!

12 октября 1928 года в Краснознаменном зале ЦДКА состоялось первое выступление ансамбля песни и пляски Красной Армии, организованного А.В. Александровым. В ансамбле в то время было всего 12 человек. В 1937 году ансамбль насчитывал уже 175 артистов. В последующие годы этот творческий коллектив имени народного артиста СССР А.В. Александрова завоевал широкую популярность в стране и за рубежом. Поющее оружие: как ансамбль Александрова приближал Победу Ансамбль красноармейской песни был основан при Центральном доме Красной армии им. М. Фрунзе в 1928 году, и на момент первого выступления насчитывал всего 12 артистов. Но коллектив быстро завоевал успех как в СССР, так и за рубежом — в частности, в 1937 году привез Гран-при со Всемирной парижской выставки. И, разумеется, быстро рос. К началу войны штатная численность составляла уже около 230 человек. Правда, после начала войны он был разделен на несколько частей. Непобедимая армия. 10 фактов об ансамбле песни и пляски имени Александрова Ансамбль красноармейской песни при Центральном доме Красной Армии создавали три человека — культработник Ф. Данилович, режиссёр П. Ильин и музыкальный руководитель А. Александров. Работа Александрова заключалась в подборе и музыкальной обработке песен, в разучивании их с вокальной группой. Первое выступление состоялось 12 октября 1928 года и прошло с большим успехом. После этого решение о создании ансамбля было окончательно утверждено. Первый штат ансамбля при Центральном доме Красной Армии насчитывал восемь певцов, двух танцоров, одного баяниста и одного чтеца. Александр Александров, чьё имя теперь носит коллектив, был сугубо гражданским человеком. Он родился в крестьянской семье в Рязанской губернии и с ранних лет удивлял односельчан уникальным голосом и музыкальным слухом. Пение мальчика однажды услышал солист Петербургского церковного хора, который уговорил родителей Саши отпустить его учиться в Петербург. Александров был певчим в Казанском соборе, учеником Придворной певческой капеллы, затем учился в Петербургской и Московской консерваториях. До революции он писал духовную музыку. После революции Александров преподавал в Московской консерватории, был регентом в храме Христа Спасителя, а также работал хормейстером-консультантом в театре Таирова и Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

|

|

11 октября 1931 г. 92 года назад в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли

11 окт 2023 в 07:28

osankin

|

|---|

|

11 октября 1931 г. 92 года назад в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли

Советский плакат (Художник Г.Г. Клуцис, 1930) Экономический и политический кризис, охватившие страну при «военном коммунизме», заставили политическое руководство искать выхода из них. Переход от «военного коммунизма» к «новой экономической политике» (НЭП) был провозглашен Х съездом российской коммунистической партии в марте 1921 года. Первоначальная идея перехода была сформулирована в работах В.И. Ленина 1921-1923 годов: конечная цель остается прежней – социализм, но положение России после гражданской войны диктует необходимость прибегнуть к «реформистскому» методу действий в коренных вопросах экономического строительства. Основные меры, проведенные в рамках НЭП – продразверстка заменена продовольственным налогом, легализовалась свободная торговля, частные лица получили право заниматься кустарными промыслами и открывать промышленные предприятия с числом рабочих до ста. Мелкие национализированные предприятия возвращались прежним владельцам. В 1922 году было признано право на аренду земли и использование наемного труда, отменена система трудовых повинностей и трудовых мобилизаций. Натуральная оплата труда заменена денежной, был учрежден новый государственный банк и восстановлена система банков. НЭП привела к быстрому оживлению экономики. Появившаяся у крестьян экономическая заинтересованность в производстве сельскохозяйственной продукции позволила быстро насытить рынок продовольствием и преодолеть последствия голодных лет «военного коммунизма». Однако уже на раннем этапе НЭП (1921-1923) признание роли рынка сочеталось с мерами по его упразднению. Официальная пропаганда всячески третировала частника, в общественном сознании формировался образ «нэпмана» как эксплуататора, классового врага. С середины 1920-х годов меры по сдерживанию развития НЭП сменились курсом на его свертывание. А 27 декабря 1929 года в речи на конференции историков-марксистов Сталин заявил: «Если мы придерживаемся НЭП, это потому, что она служит делу социализма. А когда она перестанет служить делу социализма, мы новую экономическую политику отбросим к черту». И отбросили: 11 октября 1931 года была отменена частная торговля (кроме колхозных рынков). Все частные магазины были национализированы. В ходе ликвидации конфисковалось все имущество крестьян-кулаков, их ссылали в Сибирь, а городских «нэпманов», а также членов их семей, лишали политических прав («лишенцы»); многих подвергали судебным преследованиям. Но официальный запрет не смог окончательно выдавить негосударственную торговлю из общественной жизни. Теневая экономика долго еще оставалась характерной чертой советской действительности. Отредактировано: osankin - 11 окт 2023 в 08:06

|

|

11 октября 1936 г. 87 лет назад - день Рождения Уралвагонзавода

11 окт 2023 в 05:43

osankin

|

|---|

|

11 октября 1936 г. 87 лет назад - день Рождения Уралвагонзавода

Половина выпущенных в годы войны танков Т-34 разных модификаций была произведена именно на Уральском заводе 11 октября 1936 года в СССР было основано промышленное предприятие, ставшее крупнейшим производителем бронетанковой техники. Предприятие сумело пережить тяжелейший период политических и экономических реформ 1990-х годов. И сегодня отмечает свой День Рождения АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского». Строительство Уральского вагоностроительного завода, как он изначально назывался, было начато в 1931 году в Нижнем Тагиле. Условия работы были крайне тяжёлыми, что приводило к необходимости смены основных бригад при опоре на бригады, формировавшиеся из комсомольцев и коммунистов. К строительству были подключены и заключённые. 2 марта 1936 года завод получил официальное наименование: Уральский вагоностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского. Свой первый вагон завод выпустил 11 октября 1936 года. Эту дату и принято считать Днём Рождения Уралвагонзавода. Он стал первым в СССР заводом, спроектированным по конвейерному прямоточному принципу и одним из первых предприятий, строившихся исключительно силами отечественных инженеров. Уралвагонзавод: первый и единственный 11 октября отметил свой 84-й день рождения Уралвагонзавод – уникальный научно-производственный комплекс России, одно из самых крупных промышленных предприятий в мире. Именно в этот день в 1936 году с конвейера завода сошли первые большегрузные полувагоны, и УВЗ вошел в строй действующих предприятий. Уралвагонзавод стал известен не только своим подвижным составом. В стенах завода созданы легенды мирового танкостроения – Т-54/55, самый массовый танк современности Т-72, передовой Т-90 и его модификации, а также бронемашины на платформе «Армата». Всего на заводе было выпущено более 100 тыс. единиц бронетехники – и это безусловный мировой рекорд в танкостроении. Отредактировано: osankin - 11 окт 2023 в 05:47

|

|

Дмитрий Лихачев: Мне спасли жизнь "домушник" и бандит

10 окт 2023 в 10:15

osankin

|

|---|

|

Дмитрий Лихачев: Мне спасли жизнь "домушник" и бандит

Первая научная статья будущего академика была опубликована в лагерном журнале и посвящена... картежным играм  Электронную копию журнала "Соловецкие острова" за январь 1930 года со статьей "Картежные игры уголовников" предоставила "Родине" Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова. Ее уникальный краеведческий фонд "Русский Север" создавался на основе коллекции, подаренной архангельским губернатором Александром Энгельгардтом еще в 1898 году - задолго до рождения Лихачева. Что подвигло будущего академика на статью о ненавистном занятии?

|

|

10 октября 1932 г. 91 год назад состоялось торжественное открытие Днепрогэс

10 окт 2023 в 08:12

osankin

|

|---|

|

10 октября 1932 г. 91 год назад состоялось торжественное открытие Днепрогэс

10 октября 1932 года на Днепровской гидроэлектростанции состоялся торжественный митинг по поводу пуска первой очереди станции — пяти энергоблоков Днепровской гидроэлектростанции имени В.И. Ленина (на Днепре, у города Запорожья, ниже днепровских порогов). Этот день принято считать официальной датой ввода станции в эксплуатацию, хотя первую электроэнергию Днепрогэс выдала 1 мая 1932 года, когда в 6 часов 30 минут был пущен первый агрегат гидростанции. Днепрогэс была построена согласно ленинскому плану государственной электрификации. В его разработке принимали участие свыше 200 инженеров и ученых во главе с Глебом Кржижановским. Планировалось построить 30 электростанций общей мощностью 1,5 млн. кВт. На пуск прибыли председатель Всесоюзного центрального исполнительного комитета Михаил Калинин, нарком промышленности Серго Орджоникидзе, первый секретарь ЦК КП(б) Станислав Косиор, французский писатель Анри Барбюс. После завершения строительства начальника строительства Александра Винтера избрали академиком АН СССР, хотя он не имел опубликованных научных работ. В представлении академики Кржижановский и Крылов написали: «Достаточно того, что он построил Днепрогэс». Станция была крупнейшей в Европе. Длина дамбы 760 м, высота — 60 м, радиус дуги — 600 м. «Построение Днепровской станции является триумфом техники, которым могла бы гордиться каждая страна», — писала американская газета «Нью-Йорк ивнинг пост». Монтаж всего оборудования был завершен 16 апреля 1939 года. После запуска девятого гидроагрегата станция вышла на проектную мощность – 560 тыс. киловатт. На базе Днепровской ГЭС выросли заводы «Коммунар», листовой стали, инструментальных сталей, алюминиевый, магниевый, ферросплавный, коксохимический, электродный. Сегодня Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс) — это крупная гидроэлектростанция, она обеспечивает электроэнергией Донецко-Криворожский промышленный район.

|

|

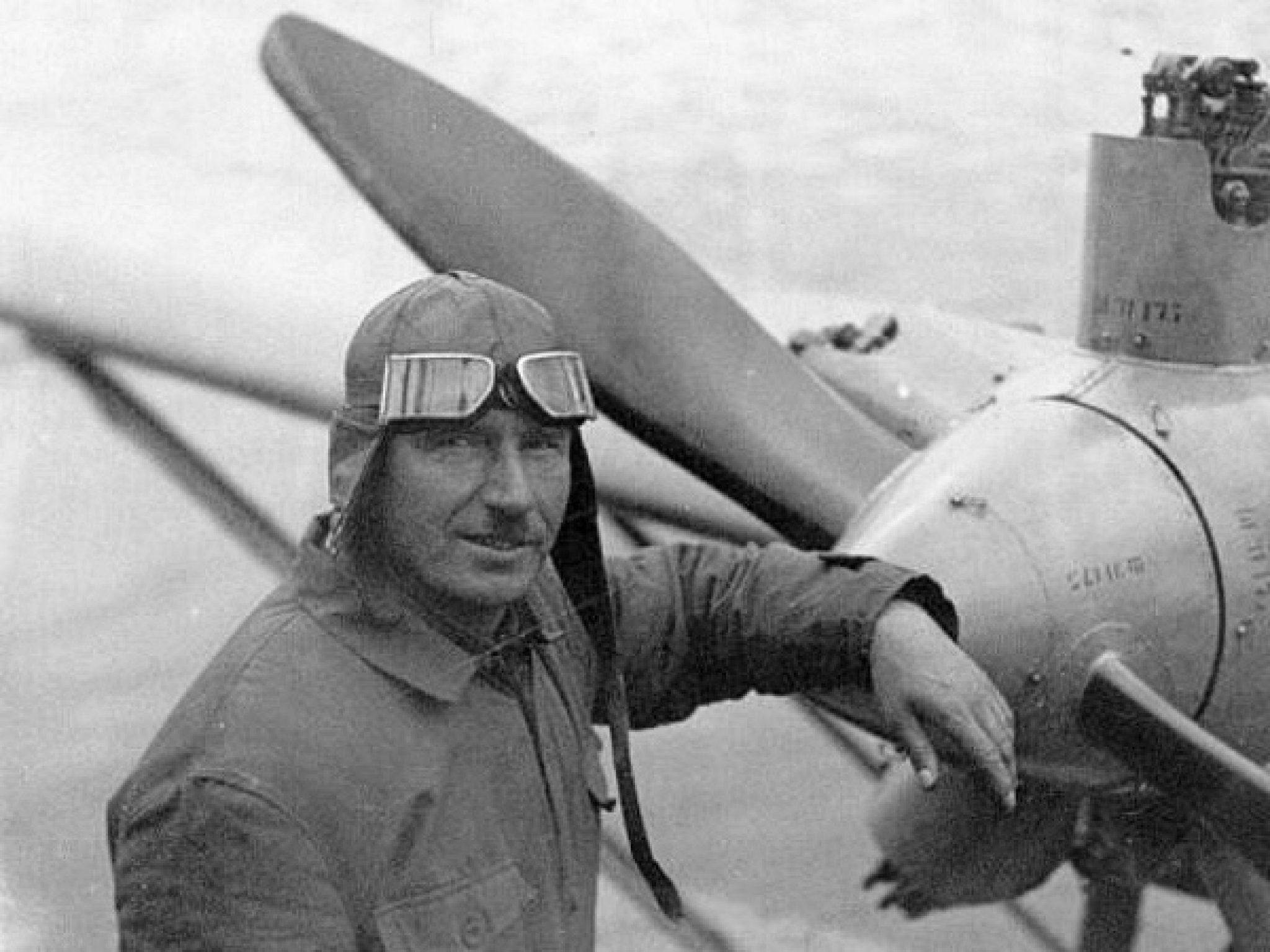

Скромный герой: чем прославился летчик Михаил Бабушкин

06 окт 2023 в 13:48

osankin

|

|---|

|

Скромный герой: чем прославился летчик Михаил Бабушкин

130 лет назад родился покоритель Арктики, летчик Михаил Бабушкин. ТАСС рассказывает о том, как сын лесника сумел стать легендой при жизни

|

|

|

Подписка на ветку |

|---|

|

В избранном у

0

пользователей |

Календарь |

|---|

Топ за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Читаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Обсуждаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Сейчас на странице:

1,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 1