|

|

СССР перед Великой Отечественной войной

0

123.4 K

160

845

|

|---|

Дискуссии ветки |

|---|

|

Новости за 24 часа |

|

|---|---|

| Новости не найдены! | |

|

|

|

призыв к верховной власти

13 мая 2017 в 01:01

Пасечник

|

|---|

|

Бессмертный полк - надежда и тревога

Товарищ Сталин призывает сегодня верховную власть России к единственно правильному и решительному выбору …  Шествие Бессмертного полка в Москве 9-го мая 2017 года посрамило все подлые мечтания российских либералов, а также скептицизм некоторых представителей патриотического лагеря. Несмотря на непогоду, в московском шествии участвовало около 850 000 человек. Это больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Сотни тысяч людей прошли в Бессмертном полку во многих городах нашей необъятной Родины. Удивительно, но и в других странах люди доброй воли присоединились к нашему Бессмертному полку. И невольно вспоминается пророчество Фёдора Михайловича Достоевского о последнем спасительном слове, которое Россия выскажет Западу. Не с Бессмертного ли полка начнётся это великое слово? Шествие Бессмертного полка в Москве 9-го мая 2017 года посрамило все подлые мечтания российских либералов, а также скептицизм некоторых представителей патриотического лагеря. Несмотря на непогоду, в московском шествии участвовало около 850 000 человек. Это больше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Сотни тысяч людей прошли в Бессмертном полку во многих городах нашей необъятной Родины. Удивительно, но и в других странах люди доброй воли присоединились к нашему Бессмертному полку. И невольно вспоминается пророчество Фёдора Михайловича Достоевского о последнем спасительном слове, которое Россия выскажет Западу. Не с Бессмертного ли полка начнётся это великое слово?Скрытый текст Священник Александр Шумский, публицист, член Союза писателей России Отредактировано: Пасечник - 13 мая 2017 в 01:09

|

|

Краткий ликбез о пакте Молотова-Риббентропа

13 мая 2017 в 10:30

Lange

|

|---|

|

1. СССР был последней страной, заключившей с гитлеровской Германией Пакт о ненападении, причем единственной – заключившей в условиях, когда европейская война стала неизбежностью.

2. С 1933 по начало 1939 года СССР был единственной страной, последовательно выступавшей против гитлеровского режима. При этом, имея посольство в Берлине, СССР единственный в Европе практически не имел никаких иных отношений, кроме формальных, с Германией. 3. СССР НЕ готовил военные кадры для гитлеровской Германии. Подготовка незначительного количества летчиков и танкистов осуществлялась немцами на территории СССР самими, готовились исключительно кадры для САМОЙ демократичной страны тогдашней Европы – так называемой Веймарской республики. Все контакты были прекращены после прихода Гитлера к власти. Читать дальше http://varjag-2007.l…72667.html

|

|

Продолжение беседы...

13 мая 2017 в 12:58

Lange

|

|---|

Цитата: _Sasha_ от 13.05.2017 12:32:38знаете - свое/не свое, прямые поставки, обратные поставки, взаимные претензии и обиды, отодвигание границы - это все эмоции, отмазки и попытка обмануть самих себя и выглядеть в собственных глазах лучше. Из разряда - у нас разведчик, а у них шпион. Отчего же эмоции? Это всё как раз конкретные действия, совершённые СССР, и давшие, на мой взгляд, некий ему выигрыш во времени и ресурсах. А на чужих противоречиях играли, играют, и играть будут. И Гитлер играл, и Сталин. Только в итоге Сталин сказал про Гитлера "Доигрался, мерзавец", а не наоборот.

|

|

Переговоры летом 1939

13 мая 2017 в 21:18

Lange

|

|---|

|

Главный историк Имперского музея войны Терри Чарман в канун 70-й годовщины начала Второй мировой опубликовал книгу под названием "Начало, 1939 год: мир идет на войну", в которой рассказывает о начале войны и британском участии в ней.

Скрытый текст - Русские были очень раздражены и не верили, что англичане и французы серьезно относятся к союзу с СССР. Возможно, это было вызвано тем, что в то время как Чемберлен лично ездил в Мюнхен и трижды посещал Германию для переговоров с Гитлером, для переговоров с русскими мы направили в декабре 1939 года невысокого ранга чиновника Форин-офиса Уильяма Стренга. Затем мы отправили в Москву военную миссию, состоящую не из высокопоставленных военных, вроде главы генштаба или первого лорда Адмиралтейства, а среднего ранга военных, большинство из которых никто не знал. И это тогда, когда советскую делегацию возглавлял тогдашний нарком обороны маршал Ворошилов. Все это создало у русских впечатление, что англичане и французы настроены несерьезно и что на самом деле они хотели натравить Гитлера на Советский Союз. Надо сказать, что подозрения были обоюдными. Мы не хотели тогда отдавать Сталину то, что он требовал: свободу рук в прибалтийских странах, Финляндию и часть Восточной Европы. Думаю, трудно одобрить причины, по которым все это произошло. http://www.svoboda.org/a/1807929.html

|

|

"Вся страна сидела?!" Политические репрессии в массовом сознании и в документах. Часть I

24 сен 2017 в 13:27

Lange

|

|---|

|

В Екатеринбурге прошла пятая межрегиональная конференция по теме "Органы безопасности России – 100 лет в системе развития государственности", посвященная столетию образования ВЧК ОГПУ. Историки, архивисты и сотрудники спецслужб обсуждали событиях тех лет, по следам открытых архивных данных появилось множество научных работ.

Так, начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин в своем выступлении поставил новую проблему перед отечественной историографией. Опираясь на факты и цифры, известные сегодня – он обозначил ее как "тему политических репрессии в массовом сознании". Надо ли говорить, насколько это актуально для Екатеринбурга, где руководство "Ельцин-центра" рассуждает о "реабилитации власовцев" (то есть как будто они тоже были "безвинно репрессированы"), а мэр Евгений Ройзман рассказывает о "тысяче убиваемых в день" в период 1937-1938 гг. Что примечательно, на конференции начальство свердловского УФСБ заявило, что созданием в российском обществе комплекса вины и покаяния занимаются иностранные спецслужбы. Накануне.RU представляет вниманию читателей выдержки из доклада Александра Капустина. Скрытый текст Само словосочетание "жертвы политических репрессий" сложилось к 1958 г., к началу масштабной реабилитации. Первая частичная реабилитация была проведена по предложению Берии в 1938-1940 гг. Была еще реабилитация 1940-1941 гг., когда в основном реабилитировали часть военных. Реабилитация 1958-60 гг. проходила в свете установок и оценок XX съезда КПСС и была выборочной: в первую очередь реабилитировалась партийная номенклатура, о рабочих и колхозниках тогда как-то забыли и речи о них не шло. И несмотря на то, что именно в 60-е гг. были подготовлены итоговые справки МВД СССР о количестве осужденных органами ВЧК, ОГПУ, НКВД за 1921-1953 гг., именно тогда и были сформированы первые устойчивые, зачастую мифологизированные представления о причинах и ходе репрессий. В первую очередь – это демонизация Сталина, второе – завышение количества репрессированных в десятки раз, третье – героизация репрессированных руководителей, представителей так называемой элиты старой гвардии большевиков, впоследствии воплотившееся в форму "невинно пострадавших". И четвертое – объяснение поражений 1941 г. именно последствиями политических репрессий. Казалось, что за прошедшие после XX съезда 40 лет должны были разобраться, раскрыть подлинные причины, характер и последствия репрессий. И хотя было доказано, что большинство заявлений Хрущева в его докладе были лживыми, эти мифы продолжали повторять. И более того, добавлять к ним новые небылицы. В 1988 г.началась третья и последняя волна реабилитации, которая в условиях 90-х превратилась в сплошную и проходила в условиях правового беспредела. Если кратко – то всех скопом. Я сам был членом комиссии по реабилитации. При этом в одну корзину слили и уголовную 58 статью, и административную – раскулачивание, репрессии. Добавили еще Гражданскую войну, потери от коллективизации и так далее. В книге "Сталинские репрессии" Дмитрий Лысков писал, что за 15 месяцев работы комиссия по реабилитации пересмотрела 1 млн 17 уголовных дел на 1 млн 586 тыс. 104 человека. Темы пересмотра дел поистине фантастические – по 67 тыс. в месяц. Масштабы реабилитации заставляют усомниться, проводилось ли вообще по этим делам судебное заседание? А если эти вопросы рассматривались списочно в административном порядке – о каком возрождении уважения к нормам закона может идти речь? Надо сказать, что прошедшая реабилитация, к сожалению, на 10-15 лет прекратила любые попытки серьезных исследований по проблеме репрессий. А в массовом сознании прочно укоренились следующие штампы: причины репрессий – это борьба Сталина за власть, его маниакальный характер и подозрительность, жестокость. Массовый характер репрессий, если кратко: "полстраны сидело, полстраны ее охраняло". О невиновности всех репрессированных: "репрессии были незаконны", "в ходе репрессий была уничтожена большая и лучшая часть руководителей, военных и интеллигенции". И последнее: "репрессии ослабили страну и привели ее к поражению в 1941 г.". В результате оказались крайне запутанными важнейшие вопросы: во-первых, кто, сколько и зачем был репрессирован? Ведь мы с вами знаем, что они происходили во время подъема экономики, в условиях мира, а не войны. Когда нарастает недовольство граждан режимом и строем – в условиях принятия конституции 1936 г. и при проведении первых в истории СССР всеобщих, равных, тайных и прямых выборов. При имеющихся гарантированных не только конституцией, но и развитием производства, гарантиях на труд, образование, медицину и социальную защиту – и все это бесплатно. Откуда взялось недовольство? Третье – почему Сталин, одержавший к 1936 г. победу над всеми своими политическими противниками, окруженный всеобщим обожанием, вдруг решил осуществить массовые репрессии, зачем ему это было нужно? Кто об этом задумывался? И четвертое – что потеряла и что получила страна к 1941 г.? Скрытый текст За 1931-1938 гг. было арестовано 4 млн 835 тыс. 937 человек. Из них осуждено 2 млн 944 тыс. 879 человек, то есть 1 млн с лишним были отпущены. К высшей мере из этого числа осужденных (из 2 млн 944 тыс. 879 человек) приговорено 745 тыс. 220 человек. Это включая пиковые годы – 1937-1938 гг. Если мы возьмем все данные до 1953 г., то мы получим осужденных 4 млн 60 тыс. 315 человек – из них к высшей мере приговорено 799 тыс. 455 человек. Да, действительно, 1937-1938 – страшные годы, потому что на аресты и расстрелы за два года пришлось больше, чем за все остальные с 1921 по 1953 гг., но, тем не менее, число расстрелянных – 19,6% от осужденных, а число осужденных вообще – 1,7% населения страны. И где массовые репрессии? И где "вся страна сидела"? Чуть больше 1,5%. Можно обвинить органы НКВД в чем угодно, в жестокости, но нельзя их обвинить в том, что не было скрупулезного подсчета в своей канцелярии. Там подсчитывалось все. Этим цифрам можно доверять. Я хочу сказать, что это страшная цифра, но это не 100 млн и не 300 млн. В конце концов, надо знать свою историю такой, какая она есть. Таким образом, есть необходимость продолжения исследований, и в первую очередь необходимо внимательно изучить 20-30 гг., именно в эти годы складывались предпосылки и появлялись причины, приведшие страну к арестам 1936-1938 гг. Скрытый текст Состояние партии А кто такие коммунисты 1930-х гг.? Партия не была однородной по своему составу, разница в уровне образования, культуры, жизненного опыта была иногда потрясающей. Большое значение имел партийный стаж, особенно с дореволюционных времен. При этом получилось так, что тот, кто имел этот дореволюционный стаж, несмотря на свои возможности, несмотря на свои способности, занял руководящие посты. На съездах партии 80-90% делегатов – это была как раз "старая гвардия", которая имела подпольный стаж. Скрытый текст Партийные дискуссии. Оппозиция Скрытый текст Деградация правящей элиты Скрытый текст Армия Скрытый текст https://www.nakanune.ru/articles/113304/

|

|

Из истории. Зимняя война: Непарадная правда о «бедной» Финляндии.

13 июн 2018 в 01:22

Базон Хикса

|

|---|

|

Из истории. Зимняя война: Непарадная правда о «бедной» Финляндии.

Власти Суоми и российские либералы скрывают неудобные исторические факты по поводу событий 1939 года. Святослав Князев  На фото: Советско-финская война, 1940 год (Фото: Н. Смирнов/ТАСС) 30 ноября 1939 года, началась война, которая по сей день в либеральной парадигме служит одним из основных доказательств кровавой и коварной сущности сталинского режима — Советско-финская. Для финнов она стала, как сегодня говорят историки, одной из опорных плит их современного национального мировоззрения. Что же касается Советского Союза и России, то у нас рассказы о «сталинской агрессии против маленькой миролюбивой Финляндии» вовсю использовались с целью дискредитации всей советской системы и в период перестройки, и в «лихие 90-е», когда главной задачей, поставленной перед нашей элитой западными «партнерами», было каяться за все. Однако так ли однозначно все было в данном случае? Официальным поводом для войны стал так называемый Майнильский инцидент, имевший место 26 ноября 1939 года. По данным советской стороны, в этот день территория СССР подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны финнов, в результате которого погибли и были ранены несколько красноармейцев. В адрес властей Финляндии была направлена нота, составленная в достаточно мягкой тональности, содержавшая просьбу отвести войска от границы на 20−25 километров с тем, чтобы обстрелы больше не повторялись. Финны в ответ обвинили советскую сторону в «самообстреле». СССР в свою очередь направил в Хельсинки уже гораздо более жесткую ноту и фактически разорвал с Финляндией дипломатические отношения. 29 ноября между советскими и финскими военными произошли мелкие пограничные столкновения, а 30 ноября — Красная армия перешла границу. Позже Никита Хрущев фактически обвинит Иосифа Сталина в провокации (утверждая, что он лично был свидетелем событий, указывающих на «постановочность» Майнильского инцидента), но говорил ли это Хрущев искренне или из желания очернить имя вождя, к которому не питал особых симпатий, — неизвестно. Объективно советское руководство было, мягко говоря, недовольно тем, как состоянием на 1939 год проходила государственная граница с Финляндией. Финские войска нависали над Ленинградом и Мурманском и в ходе весьма вероятной агрессии стран Запада против СССР, неминуемо брали эти города буквально сходу. Чтобы обезопасить миллионы советских граждан, Москва в 1938 — 1939 года предлагала Хельсинки обмен территориями. Причем Советский Союз был готов отдать почти втрое больше земли, чем просил взамен, только чтобы финны отошли хотя бы от Ленинграда. Но власти Финляндии не согласились. Это конечно — логичный повод для войны, которую можно попытаться объявить «агрессивной». Однако рассматривать какие-либо события вне исторического контекста — неразумно. А исторический контекст, мягко говоря, был в моральном плане не в пользу Хельсинки. Этот факт может очень не нравится финнам, но исторически они собственной государственности вплоть до ХIХ века не имели даже в проекте. Века с IX их земли начали прибирать к рукам шведские викинги. В XIV века Финляндия стала официальной шведской провинцией. В 1809 году освобожденные русскими от шведов финны на Боргском сейме добровольно вошли в состав России на правах широкой автономии, граничащей с личной унией. При этом русские цари передали в состав Великого княжества Финляндского земли, исконно находившиеся под властью Великого Новгорода и Российского государства (как те, за которые Россия воевала со Швецией, и они переходили из рук в руки, так и те, которые столетиями беспрерывно находились под властью российской короны). В 1917 году Советская Россия подарила Финляндии независимость (впервые в ее истории). Именно Совнарком был первым правительством в мире, признавшим существование суверенной Финляндской Республики. Но благодарности от финнов русские так и не дождались. Местные «белые», опираясь на армию кайзеровской Германии, устроили чудовищную резню социал-демократов, поддержавших официально признанное Революционное правительство Финляндии. Однако этого финским «белым» оказалось мало. В феврале-марте 1918 года она развернули агрессию против Советской России и вторглись на земли, которые никогда не имели никакого отношения даже к ВКФ. В итоге целый ряд территорий у воюющей сразу на несколько фронтов России был в 1920 году аннексирован силой. Эти события вошли в историю, как Первая советско-финская война. В 1921—1922 годах Финляндия попыталась развить успех и продвинуться еще дальше в ходе Второй советско-финской, но Москва уже немного окрепла, и из этой идеи ничего не вышло. По итогам же войны 1939−1940 годов Советский Союз вернул себе преимущественно те земли, которые за 19 лет до этого Финляндия аннексировала у России силой. Нечто подобное практически синхронно произошло с Польшей и Румынией, с той разницей только, что на юге и на западе, в отличие от севера, боевых действий Красной Армии практически вести не пришлось… Причем согласись в 1938—1939 годах финны обменять незаконно аннексированные ими ранее советские территории на те, которые им отчаянно предлагала Москва — и войны не было в принципе. Следует отметить, что даже если бы в результате событий 1939 года у Советского Союза и возникли какие-либо моральные обязательства перед Финляндией, то произошедшее в 1941—1944 качнуло маятник истории в другую сторону. Подход финнов к войне мало чем отличался от подхода немецких нацистов. Они были примерно одинаково жестоки и не соблюдали, по сути, никаких международных документов, касающихся правил обращения с военнопленными и мирным населением. Например, финны безжалостно расправились с раненными и пленными советскими воинами в районе Леметти. Отдельная неприятная для финнов история — это урочище Сандармох в Карелии. Российские либералы отчаянно пытаются «заболтать» ее, постоянно говоря о том, что в урочище Сандармох хоронили погибших в результате репрессий 1937 года (недавно, кстати, к этому многоголосому хору присоединился и официальный Киев, возмущенно заявивший о том, что в Сандармохе захоронено более 200 украинских националистов). Однако есть в этом деле одна большая нестыковка. Расстреляно НКВД и захоронено в Сандармохе было на порядки меньше людей, чем было обнаружено останков. Это противоречие разрешается очень просто. В декабре 1941 года финны захватили данные территории и приспособили для своих нужд бывшие советские тюрьмы и лагеря. В Сандармохе появились концлагеря для местного славянского населения и советские военнопленных. Подобно своим немецким союзникам, финны целенаправленно создавали в Сандармохе невыносимые условия существования. В результате пыток, голода, холода и внесудебных казней погибли 34% содержавшихся там советских военнопленных. В отдельных небольших лагерях смертность славянских узников была и вовсе стопроцентной. Кроме того, не гнушались финны, как и их немецкие союзники, издевательствами над женщинами, детьми, стариками. В 1990-е — 2000-е годы наши отечественные неполживые либеральные правдоборцы попытались технично записать уничтоженных «цивилизованными европейцами» людей в число тех самых пресловутых «ста тысяч миллионов», которых усатый тиран казнил собственными руками. Но не вышло. Нашлись честные историки, которые докопались до истины, в частности — доктор исторических наук, профессор Юрий Килин. Впрочем, самое главное преступление финнов и их лидера Карла Густава Маннергейма — это даже не убийства раненных пленных и не зверства в концлагерях, а участие, наравне с гитлеровцами, в систематическом уничтожении жителей блокадного Ленинграда. Они стали соучастниками убийства свыше 600 тысяч мирных жителей… Но, несмотря на все это, Иосиф Сталин обошелся с Финляндией более чем гуманно. Как бы ни ругали «тирана», но он решил сберечь жизни советских солдат и договориться с Хельсинки по-хорошему. Власти Финляндии, как только поменялась конъюнктура, моментально сменили союзника и развернули оружие против своих вчерашних «братьев». Благодаря этому в то самое время, когда Германию делили, а недавним соратникам Маннергейма надевали петлю на шею, сам бывший финский лидер путешествовал по Европе и писал мемуары… Сегодня в ведущих СМИ Финляндии публикуются антисоветские и русофобские статьи, авторы которые пытаются выставить Москву единственным виновником советско-финского конфликта, власти нашего северного соседа заказывают российским и украинским общественным деятелям «театральные постановки» о событиях 1939 года. Возможно, обжегшись на подобной политике уже два раза, к ней не стоило бы возвращаться? Ведь если финские власти, вместо разжигания абсурдной русофобии, поблагодарят, наконец, Россию за подаренную независимость, и начнут строить нормальные добрососедские отношения, от этого в конечном итоге выиграют все… http://svpressa.ru/post/article/187600/ Мнение: Цитатав либеральной парадигме служит одним из основных доказательств кровавой и коварной сущности сталинского режима Это для них, что ли?    В СССР никаких "точек ненависти" с Финляндией не искали - но и цветов на могилу Маннергейма советские лидеры никогда не возлагали, и досок ему в Ленинграде не вешали. А вообще - это виляние оппой, столь свойственное бобрам-либерастам из правительства Медведева и аппарата президента Путина. Любым путем попытаться оправдать любое гавно, исходящее от власти.......

|

|

Слишком большие расходы на флот перед войной.

16 июн 2018 в 19:06

Слава333

|

|---|

|

Про то что СССР перед войной слишком много денег тратил на флот говорил Жуков, по его словам война могла закончиться на год раньше если бы на флот тратили небольшую часть военного бюджета 5-10%.

Действительно - корабли дорогое удовольствие, а пользы от них на войне с немцами оказалось относительно немного, вдобавок много кораблей не успели достроить, польза от таких была равна 0. В 1940 году на флот ушло 18,2% военных расходов или 10,36 млрд рублей, мне встречались и большие цифры. "К началу ВОВ корабельный состав РККФ насчитывал 3 линейных корабля, 7 крейсеров, 59 лидеров и эскадренных миноносцев, 218 подводных лодок, 269 торпедных катеров, 22 сторожевых корабля, 88 тральщиков, 77 охотников за подводными лодками и ряд других кораблей и катеров, а также вспомогательных судов. В постройке находилось 219 кораблей, в том числе 3 линейных корабля, 2 тяжелых и 7 легких крейсера, 45 эсминцев, 91 подводная лодка." - представьте сколько стоили недостроенные линейные корабли и крейсеры, сколько вместо них можно было выпустить танков, самолетов, орудий, боеприпасов...мне кажется Жуков прав, более того ускорение победы на 1 год это еще осторожное допущение.

|

|

Так начиналась война

22 июн 2018 в 10:57

Маравихер

|

|---|

|

Опубликован ряд исторических документов о начальном периоде войны.

ЦитатаВ 1952 году в Военно-историческом управлении Генерального штаба Советской Армии была создана группа под руководством генерал-полковника А.П.Покровского, которая приступила к разработке описания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. источник часть документов Отредактировано: Маравихер - 22 июн 2018 в 11:04

|

|

В копилку знаний.

22 июн 2018 в 16:23

марксист1

|

|---|

Отредактировано: марксист1 - 22 июн 2018 в 16:24

|

|

спорный момент про "красный энтузиазм"

22 июн 2018 в 21:38

TAU

|

|---|

|

Весьма сомнителен посыл, что "красные" намного более отважно сражались, чем наши в I-й Мировой войне.

Действительно, "пламенные комсомольцы" были, и много. И "считайте меня коммунистом", идя в атаку, были. И массово. Но вот с другой стороны, весьма и весьма массово были перешедшие на сторону врага советские граждане. Слово "хиви" слыхали? А сколько их было, знаете? И среди перешедших к немцам весьма значительная была доля не просто по "шкурным интересам", а "идеологическая" - врагов советской власти. Затаившихся в период коммунистического террора, но проявившихся "во всей красе" при немецкой оккупации. Отредактировано: TAU - 22 июн 2018 в 22:40

|

|

22 июня

22 июн 2018 в 21:51

завхоз

|

|||

|---|---|---|---|

П.С. Т.е тов Жуков будучи главой ГШ вообще не понимал что происходит. Или делал вид что не понимает. Или ГШ руководил кто-то ИНОЙ

|

|||

|

На арене цирка завхоз

24 июн 2018 в 17:27

Удаленный пользователь

|

|---|

|

Такая дремучесть, что просто диву даешся. Я бы сказал даже упоротость.

ЦитатаКрасная Армия сдалась в ПЛЕН. Впрочем от хохла завхоза другого и не ожидаешь. Можно уехать из львова, но львов из тебя никуда не уедет Отредактировано: Dimasik - 24 июн 2018 в 17:29

|

|

ЭКОНОМИКА И ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

04 июл 2018 в 07:14

AndreyK-AV

|

|---|

|

На сайте МО РФ есть энциклопедия, в которой есть интересный раздел по теме

ЭКОНОМИКА И ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР НАКАНУНЕ ВОЙНЫ Повышение мобилизационной готовности государства в условиях нарастания военной угрозы Возрастание угрозы нападения фашистской Германии на СССР потребовало от советского руководства принятия неотложных мер по повышению мобилизационной готовности страны. Была разработана экономическая программа, целью которой являлось завершение создания мощного военно-экономического потенциала. Определены основные направления: быстрый рост капитальных вложений в создание индустриальной базы в восточных районах; повышение темпов развития тяжелой индустрии; строительство предприятий-дублеров; строительство промышленных предприятий с расчетом их быстрого перевода на выпуск военной продукции; создание системы государственных трудовых ресурсов; накопление мобилизационных запасов и государственных резервов. В начале 1940 г. начался процесс частичной мобилизации промышленности, включая передачу оборонным наркоматам заводов, выпускавших гражданскую продукцию. Так, наркомату авиационной промышленности было передано свыше 60 предприятий. Одновременно значительно расширилась система кооперирования авиазаводов с предприятиями иного профиля. Все это позволило к концу 1940 г. увеличить число предприятий, привлеченных к выпуску авиационной техники, по сравнению с 1937 г. на 75%. В результате к началу Великой Отечественной войны Советский Союз по мощности авиазаводов превосходил Германию. Частичная мобилизация экономики сыграла большую роль в развертывании военного производства. Выполняя программу по созданию в восточных районах СССР заводов-дублеров, к лету 1941 г. на Урале, в Поволжье, Западной и Восточной Сибири была размещена почти шестая часть всех военных заводов страны. По некоторым видам вооружения и боеприпасов они производили свыше 34% продукции всей оборонной промышленности. Экономическая программа, разработанная и принятая XVIII съездом ВКП(б), состоявшимся в марте 1941 г., обеспечивала ускоренное развитие энергетической базы страны, черной и цветной металлургии, машиностроения, химии, легкой промышленности и сельского хозяйства. В марте 1940 г. в составе экономического совета при СНК СССР были созданы советы по ведущим отраслям промышленности, в том числе и оборонной. Председателями 12 советов были назначены Н. А. Вознесенский, А. Н. Косыгин и другие. Вместо действовавших в 1938–1939 гг. шести наркоматов для руководства промышленностью был организован 21 наркомат1 . Ужесточался режим рабочего времени. В июне 1940 г. был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о переходе на восьмичасовой рабочий день семидневной рабочей недели и запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. В целях реализации экономической программы XVIII съезда ВКП(б) в октябре 1940 г. был принят указ о государственных трудовых резервах, которым предусматривалось создание ремесленных, железнодорожных училищ, а также школ ФЗО. Ежегодный прием в них предполагался от 800 тыс. до 1 млн городской и сельской молодежи. Уже в 1940/41 учебном году в системе трудовых резервов обучались 717 тыс. человек. Помимо этого на предприятиях и в учреждениях в 1940 г. было подготовлено около 2 млн новых рабочих и служащих. В этом же году 1,7 млн человек повысили свою квалификацию, из них 1,5 млн рабочих2 . Внимание партийных и государственных органов было обращено и на необходимость форсированной подготовки новых квалифицированных кадров. К 1940 г. численность населения СССР достигла 191,7 млн человек, в том числе городского — 60,6 млн и сельского — 131,1 млн3 , при этом число рабочих и служащих составляло 31,2 млн4 . Наличие достаточного количества людских ресурсов, на первый взгляд, обеспечивало успешное развитие народного хозяйства СССР, а также комплектование вооруженных сил. Однако война предполагает развертывание массовой армии, что, с одной стороны, отвлекает из сферы производства значительную часть трудоспособного населения, а с другой — диктует необходимость увеличения квалифицированных кадров, занятых в военном производстве. Поэтому еще до войны требовалось резко увеличить подготовку квалифицированных кадров прежде всего для промышленности, чтобы не только обеспечить потребность народного хозяйства, но и создать некоторые резервы. Большое внимание уделялось и подготовке специалистов с высшим и средним образованием. На 1 января 1941 г. в СССР насчитывалось 908 тыс. специалистов с высшим образованием (из них 290 тыс. инженеров) и 1,5 млн человек со средним специальным образованием (из них 320 тыс. техников). В последнем предвоенном 1940/41 учебном году в стране насчитывалось 817 высших учебных заведений, в которых обучались 812 тыс. студентов, а также 3773 техникума и средних специальных учебных заведения с 975 тыс. учащихся5 . .... ... насчёт дальше, ссылка вверху......

|

|

Подготовка

16 сен 2018 в 21:03

Удаленный пользователь

|

|---|

|

Кама (танковый центр)

Немецкая бронетанковая школа была создана на территории бывших казарм Каргопольского полка под Казанью и включала военный городок, стрельбище и танковый полигон. В 1929 году начальником школы был полковник Мальбрандт (псевдоним «Маркарт»), в 1930 г. — фон Радльмайер («Раабе»), с 1931 по 1933 годы школу возглавлял полковник Йозеф Харпе («Хакер»), в будущем генерал-полковник вермахта. Заместителем начальника школы был представитель РККА, который руководил советским персоналом и решал вопросы взаимодействия с госорганами. Деятельностью школы руководила «автомобильная инспекция» или «инспекция № 6» оборонного управления Германии. Немецкие фирмы «Крупп», «Рейнметалл» и «Эрхардт» получили от Генштаба секретное задание — сконструировать и изготовить лёгкие и средние танки, которые в разобранном виде были доставлены в Казань.[1] Весь преподавательский состав состоял из представителей немецкой стороны.[2] Всего за более чем трёхлетний период работы объекта подготовку прошли около 40 офицеров рейхсвера. В 1929-30 гг. курсы в «Каме» окончили 10 немецких офицеров, в 1931-32 гг. — 11 немецких офицеров, а в 1933 г. — 9 человек. В 1932 году в школе насчитывалось 176 человек учебного и вспомогательного персонала, из них 26 человек преподаватели-немцы.[1] Программы обучения советских и немецких слушателей отличались друг от друга. Постепенно к работе привлекались и советские инструкторы. Одновременно в школе обучалось не более 12-15 человек. Немецкие офицеры совмещали практические занятия в СССР с теоретической подготовкой в Берлине, в зимнее время. Немцы добирались в Казань через Польшу, используя паспорта на свои имена, но с указанием вымышленных профессий. В школе офицеры носили форму комсостава РККА, но без знаков отличия.[3] Для использования в центре из Германии в 1928—1931 годах были направлены 6 танков весом около 20 тонн, оснащённых мотором BMW и 75-мм пушкой, и 3 танка весом около 10 тонн с 37-мм пушкой. Также имелись танкетки британского производства «Карден-Ллойд», предоставленные советской стороной в обмен на предоставление РККА вспомогательного оборудования. В апреле 1930 года по приказу Ворошилова для усиления материальной базы школы из состава 3-го танкового полка РККА в Казани было передано 5 танков «МС-1»[4]. Постепенно, в начале 1930-х заинтересованность Германии в работе школы и использовании полигонов на территории СССР стала снижаться — сокращалось «немецкое присутствие» в школе, сворачивалась программа технических испытаний новой бронетехники. Работа центра вскоре была прекращена. Последний немецкий транспорт ушел 5 сентября 1933 г. Имущество, представлявшее интерес для управления механизации и моторизации РККА, было приобретено у немецкой стороны за 220 тыс. руб. и передано в основном в Казанское пехотное училище, которое позже было преобразовано в Казанское танковое училище[5]. Объект «Липецк» — немецкая авиационная школа  Истребители Fokker D.XIII в Липецке. Научно-исследовательская деятельность в области самолётостроения и исследования материалов военной авиатехники на территории Германии, в рамках наложенных ограничений по Версальскому соглашению, была прекращена. Тем не менее, отдельные исследования могли проводиться за границей, в частности, в СССР. После заключённого 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции Рапалльского договора советское руководство разрешило организацию в России объектов для испытания запрещенной Версальским договором военной техники и обучения военных кадров, немецкое руководство обещало, в свою очередь, содействовать экспорту немецкого технического опыта для развития оборонной промышленности Советской России. Открытие немецкой авиационной школы в СССР планировалось с 1924 года. Документы о создании школы 15 апреля 1925 года в Москве подписаны начальником ВВС РККА П. И. Барановым и представителем «Зондергруппы Р» («Вогру») полковником X. фон дер Лит-Томзеном.[5] Созданием школы руководила «авиационная инспекция № 1» германского оборонного управления. Использование аэродрома и сооружений школы было бесплатным, все расходы по полному оборудованию несла немецкая сторона. Ежегодно на содержание школы выделялось около 2 млн марок. Немцы в очень короткий срок реконструировали производственные помещения, возвели два небольших ангара, ремонтную мастерскую, и уже 15 июля 1925 года совместная лётно-тактическая школа была открыта. Первоначально материальной базой служили 50 истребителей «Фоккер Д-XIII», закупленных «Вогру» на средства «Рурского фонда» в Нидерландах в 1923—1925 годах. 28 июня 1925 года самолёты прибыли из Штеттина в Ленинград на пароходе «Эдмунд Гуго Стиннес». Также были закуплены транспортные самолёты и бомбардировщики. Обучение лётного состава проходило в течение 5—6 месяцев. Руководил школой майор В. Штар, также предусматривалась должность советского заместителя, представителя РККА. Летом, в лётный период, наземный персонал насчитывал свыше 200 человек (с немецкой стороны — около 140 человек), зимой цифра уменьшалась (с немецкой стороны — около 40 человек). В 1932 году общая численность личного состава центра достигала 303 человека: 43 немецких и 26 советских курсантов, 234 человека рабочих, служащих и технических специалистов.[6] Руководство рейхсвера строго контролировало все детали деятельности совместных структур на территории СССР, особое внимание уделось секретности. Немецкие лётчики носили советскую форму без знаков различия. При школе проводилась исследовательская работа, для которой материальная часть немецким Генштабом тайно приобреталась за границей. В практический курс подготовки лётчиков входило отрабатывание ведения воздушного боя, бомбометание из различных положений, изучение вооружения и оборудования для самолётов — пулемётов, пушек, оптических приборов (прицелы для бомбометания и зеркальные прицелы для истребителей) и т. д. Всего за восемь лет существования авиашколы в Липецке в ней было обучено или переподготовлено 120 лётчиков-истребителей (30 из них являлись участниками первой мировой войны, 20 — бывшими лётчиками гражданской авиации) для Германии. Точное число советских авиационных специалистов, прошедших обучение под руководством немецких инструкторов, установить не удалось.[7][8] В начале 1930-х годов, ещё до прихода к власти в Германии Гитлера, немецкое участие в проекте стало заметно сокращаться. Уже на переговорах в ноябре 1931 года немецкая сторона уклонилась от обсуждения возможности превращения авиашколы в Липецке в крупный совместный научно-исследовательский центр. Происходило это по причине сближения СССР с другими западноевропейскими странами, в частности с Францией. Рапалльский договор, подписанный между РСФСР и Веймарской республикой в 1922 году, стал терять свою актуальность. 15 сентября 1933 года липецкий проект был закрыт, постройки, возведённые германскими специалистами, и значительная часть оборудования были переданы советской стороне.[8] Отредактировано: Коллекционер мыслей - 01 янв 1970

|

|

Когда икра была вместо нефти

06 ноя 2018 в 21:39

osankin

|

|---|

|

Когда икра была вместо нефти

ЦитатаНефть-матушка не так уж и давно превратилась в икону российского экспорта. А в 1930-50-е годы эту роль с успехом выполняла черная икра и крабы.

|

|

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ VS. САМУИЛ МАРШАК

06 ноя 2018 в 22:13

osankin

|

|---|

|

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ VS. САМУИЛ МАРШАК

Символы советского детства.

|

|

Опубликованы советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией

08 июн 2019 в 21:34

Дядя Саша

|

|---|

|

|

Есть мнение - СССР заставил Германию строить его оборонку перед войной.

27 июн 2019 в 18:03

AndreyK-AV

|

|---|

|

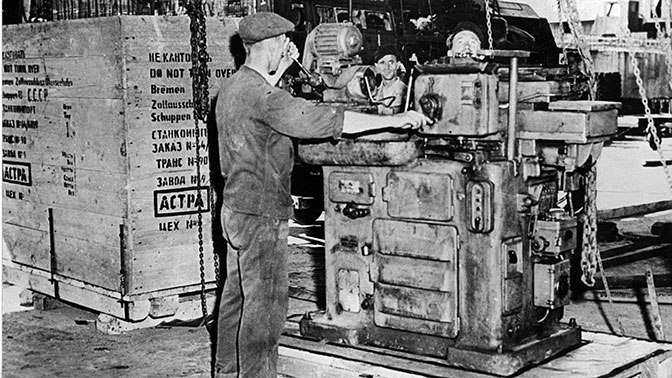

История подобного не знала: как СССР заставил Германию строить его оборонку перед войной

В целом поставки в денежном выражении были примерно одинаковыми, и обе стороны строго выполняли условия торгового договора. И почему СССР накануне страшной войны не должен был поднимать уровень своей оборонной промышленности за счет поставок из Германии?! Скрытый текст

|

|

«Физкультура готовит мускулы рабочего класса к предстоящим битвам»

16 авг 2019 в 18:12

osankin

|

|---|

|

«Физкультура готовит мускулы рабочего класса к предстоящим битвам»

12 августа 1928 года 25 тысяч юношей и девушек приняли участие в грандиозном празднике на Красной площади, посвященном открытию Всесоюзной Спартакиады.

|

|

|

Календарь |

|---|

Топ за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Читаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Обсуждаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|