ПВО/ПРО/ПКО

6,146,781

13,187

|

|

Zloy_Alex ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 08:37:59 |

Влияние размеров на ЭПР

новая дискуссия Дискуссия 957

Вчера смотрел одну передачку про сабж.

И там один из разработчиков сказал что размеры цели вообще никак не влияют на ее ЭПР и видимость для РЛС, причем вообще.

Это правда?

Как так получается?

И второй вопрос.

Топоры и прочие имеют весьма непростую форму, много ровных поверхностей, выступающих частей итд.

А Калибры - круглые...

Почему так?

И там один из разработчиков сказал что размеры цели вообще никак не влияют на ее ЭПР и видимость для РЛС, причем вообще.

Это правда?

Как так получается?

И второй вопрос.

Топоры и прочие имеют весьма непростую форму, много ровных поверхностей, выступающих частей итд.

А Калибры - круглые...

Почему так?

ОТВЕТЫ (59)

|

|

DMAN ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 08:54:10 |

Цитата: Zloy_Alex от 18.04.2018 08:37:59

Топоры не круглые?! Хренасе! Топор в сечении, как раз таки в сечении круглый,

ибо должен запускаться из торпедного аппарата. Учите матчасть.

http://rbase.new-fac…9c_d.shtml

Не, ну понятно, что в полетной конфигурации там крылья торчат, оперение,

воздухозаборник, но без этого никак, у Калибра аналогично.

|

|

DMAN ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 09:35:06 |

Цитата: Zloy_Alex от 18.04.2018 09:27:57

Крылатые ракеты авиационного базирования в сечении близки к треугольному,

ибо так лучше заполняется объем при подвеске на револьвере. Да и ничего

там особо не торчит.

|

|

PPL ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 10:14:48 |

Цитата: DMAN от 18.04.2018 09:35:06

++

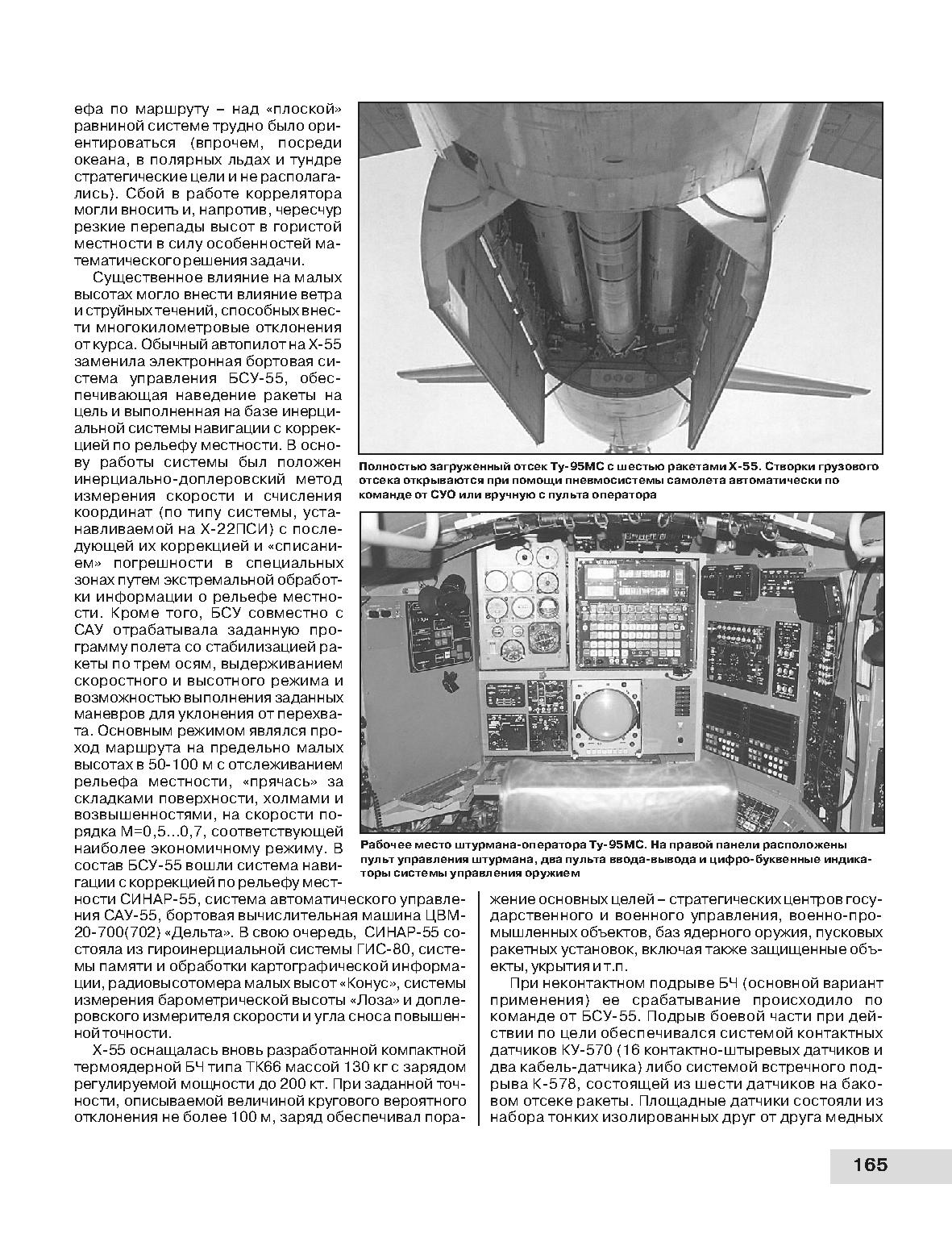

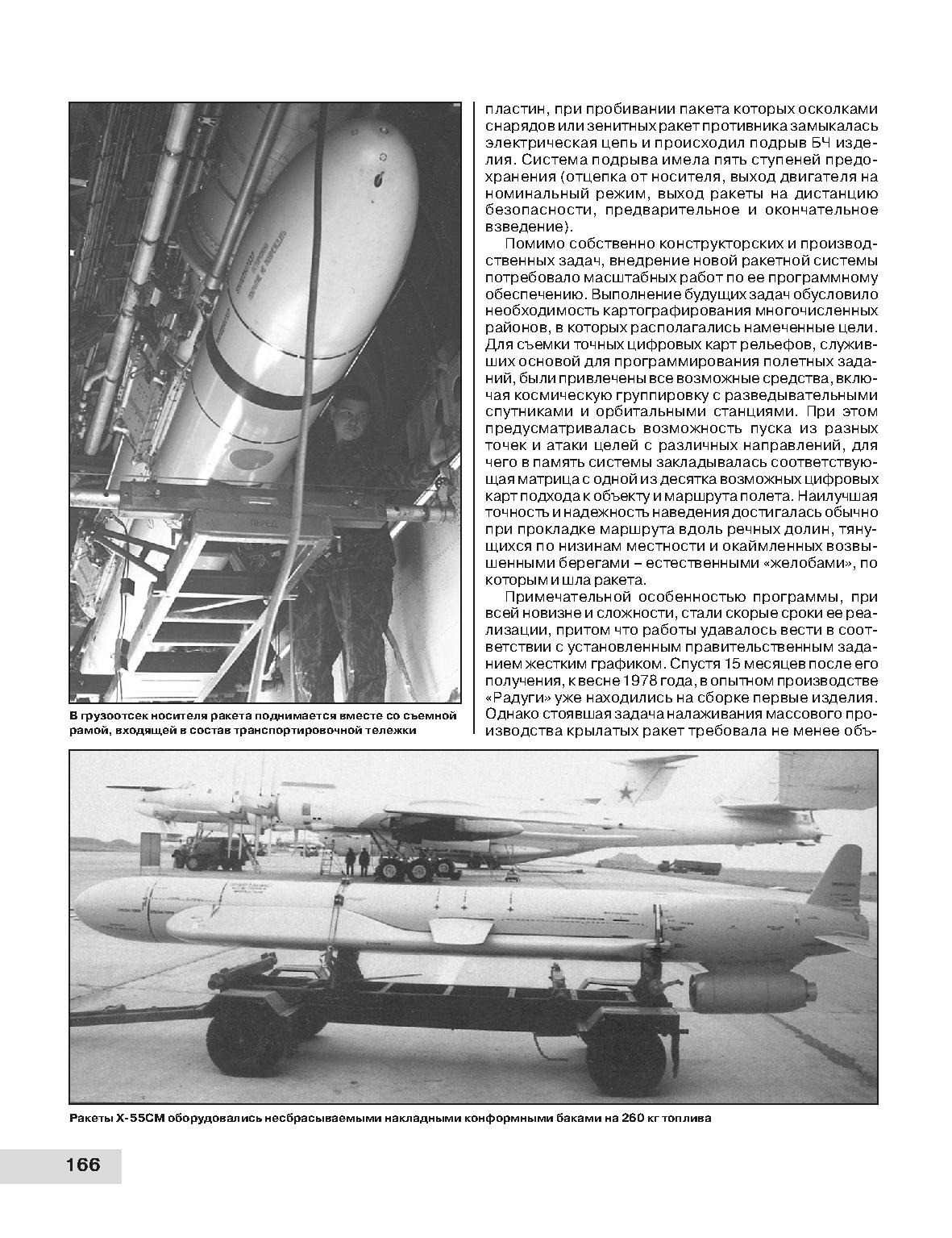

В первую очередь так - по носителям, заполнение револьвера. В круглых и револьверных Х-55СМ объёмы "до шестиугольника" задействовали под сбрасываемые комформные баки.

Кроме этого, плоское брюхо треугольника вносит вклад в подъемную силу, размеры плоскостей можно чуть меньше сделать. Смотри Х-101/102. Еще, получше показатели радиоотражения с боковых ракурсов.

Прямым аналогом у РФ могла бы стать Х-65, точно так же трапеция в сечении, дальность около 1000км.

[br/]

Топор в сечении круглый, начиная с блока 4, все же скорее по старой памяти и дороговизне перехода везде на новые ПУ. Композитный корпус, кроме облегчения, закрыл возможность запуска из ТАПЛ. Я вообще в шоке от такого инженерного решения - "улучшить" характеристики, закрывая себе возможность применения одним из классов носителей.

[br/]

Но ракеты, как и остальные комплексы вооружения, разрабатываются под конкретную военную доктрину страны. И учитывая характеристики существующих и перспективных СИС противника.

Посему КР "средней дальности" у нас не в фокусе, их цели и задачи закрываются другими средствами, тем же Искандером, например. Не надо строить кучу ракетоносцев, которые для применения КР попадают в зону поражения ИА/ПВО вероятного хайтек противника. А для курощения тапочников доставка 500кг БЧ с рубежа 500-1000км опять же оверкилл.

[br/]

Для нато джасмы сейчас получились белыми слонами - удивительно дорогими и в производстве, и при применении, без задействования в атаке РЭБ, как "внезапно" оказалось, для интегрированной эшелонированной системы ПВО они вполне перевариваемы, а выводить на эффективные рубежи ЕА-, это подставлять их под "длинную руку".

|

|

DMAN ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 11:22:15 |

Цитата: PPL от 18.04.2018 10:14:48

Ну, строго говоря об этом знали еще более 40 лет назад.

Дозвуковые СКР могут эффективно прорывать эшелонированные

системы ПВО за счет двух основных факторов:

- насыщения;

- применения систем "встречного подрыва" или как ее еще называют

"недотроги".

Сейчас фактор "недотроги" в конфликтах типа Сирийского не работает,

отсюда и результат.

Приведу отрывок из книги - Полвека в авиации. Записки академика.

Евгения Александровича Федосова.

Мы рассмотрели три типа ракет, которые можно было бы разместить на самолете:

крылатые — дозвуковую и сверхзвуковую, и баллистическую, способную стартовать

в процессе полета бомбардировщика. Проанализировав их, мы пришли к выводу,

что по критерию «стоимость — эффективность» и с точки зрения системного подхода

лучше всего сможет решить целевую задачу дозвуковая крылатая ракета. На первый

взгляд кажется, что она легко сбивается, и ПВО ее всегда сможет остановить.

Но если внимательно учесть фактор насыщения зон обороны средствами борьбы

с воздушными целями, оценить пропускную способность этих «заборов», то

приходишь к неожиданному выводу: их можно прошибить количеством, а не за

счет скорости ракеты, с которой ПВО все равно умеет бороться. К тому же

сверхзвуковая ракета дороже, тяжелее, чем дозвуковая, и в результате самолет

имеет меньший боекомплект. С тихоходной, дозвуковой он больше, и создав

достаточно высокую плотность налета, ими можно пробивать любую защиту.

Вот такой, парадоксальный на первый взгляд, результат дала нам НИР «Эхо»,

в которой мы широко использовали поисковые исследования. Кстати, я сам лично,

вспоминая спор Королева и Челомея, был настроен весьма критически в отношении

дозвуковой крылатой ракеты. Мне казалось, что ее использование — это шаг назад.

Пока меня не убедили в обратном, сославшись на так называемый фактор

«встречного подрыва».

с воздушными целями, оценить пропускную способность этих «заборов», то

приходишь к неожиданному выводу: их можно прошибить количеством, а не за

счет скорости ракеты, с которой ПВО все равно умеет бороться. К тому же

сверхзвуковая ракета дороже, тяжелее, чем дозвуковая, и в результате самолет

имеет меньший боекомплект. С тихоходной, дозвуковой он больше, и создав

достаточно высокую плотность налета, ими можно пробивать любую защиту.

Вот такой, парадоксальный на первый взгляд, результат дала нам НИР «Эхо»,

в которой мы широко использовали поисковые исследования. Кстати, я сам лично,

вспоминая спор Королева и Челомея, был настроен весьма критически в отношении

дозвуковой крылатой ракеты. Мне казалось, что ее использование — это шаг назад.

Пока меня не убедили в обратном, сославшись на так называемый фактор

«встречного подрыва».

Конечно, эта ракета рассматривалась, как ядерная. Возник вопрос: как она поведет

себя при атаке средствами ПВО, сможет ли взорваться до того, как ее собьют?

Я специально съездил к академику Ю. Б. Харитону, одному из наших самых

больших авторитетов в области применения ядерного оружия, чтобы получить полную

ясность в данном вопросе. Он объяснил, что да, действительно, можно сделать

опережающий подрыв боевой части ракеты, прежде, чем она будет поражена

осколками ракеты-перехватчика. Оказывается, уже есть технические решения,

как заставить сработать боевую часть нашей ракеты раньше, чем противник успеет

разрушить цепи управления ее ядерным зарядом. Так появился еще один

сдерживающий фактор — «недотроги». Дело в том, что если противник даже собьет

такую дозвуковую крылатую ракету на пути к цели, она все равно взорвется на его

территории и создаст тем самым какой-то коридор для тех, что идут следом.

Естественно, все эти расчеты были чисто гипотетическими, потому что никто

не хотел крупномасштабной атомной войны, и описанная выше ситуация рассматривалась

только с точки зрения ядерного сдерживания и баланса стратегических сил. Итак, фактор

«недотроги» становится решающим в этом процессе, а сама НИР «Эхо» позволила

сделать оптимальный выбор для стратегической авиации СССР — дозвуковая крылатая ракета.

себя при атаке средствами ПВО, сможет ли взорваться до того, как ее собьют?

Я специально съездил к академику Ю. Б. Харитону, одному из наших самых

больших авторитетов в области применения ядерного оружия, чтобы получить полную

ясность в данном вопросе. Он объяснил, что да, действительно, можно сделать

опережающий подрыв боевой части ракеты, прежде, чем она будет поражена

осколками ракеты-перехватчика. Оказывается, уже есть технические решения,

как заставить сработать боевую часть нашей ракеты раньше, чем противник успеет

разрушить цепи управления ее ядерным зарядом. Так появился еще один

сдерживающий фактор — «недотроги». Дело в том, что если противник даже собьет

такую дозвуковую крылатую ракету на пути к цели, она все равно взорвется на его

территории и создаст тем самым какой-то коридор для тех, что идут следом.

Естественно, все эти расчеты были чисто гипотетическими, потому что никто

не хотел крупномасштабной атомной войны, и описанная выше ситуация рассматривалась

только с точки зрения ядерного сдерживания и баланса стратегических сил. Итак, фактор

«недотроги» становится решающим в этом процессе, а сама НИР «Эхо» позволила

сделать оптимальный выбор для стратегической авиации СССР — дозвуковая крылатая ракета.

Ну и до кучи немного о том как это реализовано на Х-55/55СМ.

|

|

rommel.lst ( Практикант ) |

| 18 апр 2018 12:31:57 |

Цитата: DMAN от 18.04.2018 11:22:15

40 лет назад ПВО имело куда меньшую производительность и канальность, чем ныне. Тогда насытить типичный дивизион ПВО было куда как проще. А системы встречного подрыва не имеют смысла в неядерной ракете.

Хотя можно, наверное, поставить какой-нибудь ВМГ, чтоб помеху выбросить вблизи позиций ПВО.. Если оно малой дальности, то вполне себе может сработать

|

|

DMAN ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 13:07:03 |

Ну так об этом же и речь.

Неядерные КР хороши против папуасов.

А так да, 70%-100% сбитых КР, это прогнозируемый результат

при атаке на эшелонированную систему ПВО.

|

|

Пешеход ( Специалист ) |

| 18 апр 2018 13:30:31 |

Цитата: DMAN от 18.04.2018 13:07:03

Не, ну даже я не такой оптимист, что бы загонять эффективность ПВО к 100%. Ясен пень, с обороняющейся стороны не все средства были применены, дык и атакующая не на 100% выложилась. Один факт отсутствия массированного подавления активных средств ПВО говорит о сильной недооценке возможностей системы ПВО и не и менее сильной переоценки возможностей собственных средств поражения со стороны противника. Как бы там ни сложилось при замесе в полную силу, но 100% в этом случае даже теория вероятности не позволит.

|

|

DMAN ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 13:41:06 |

Цитата: Пешеход от 18.04.2018 13:30:31

На счет 100%, я с Вами согласен, это просто от избытка энтузиазма.

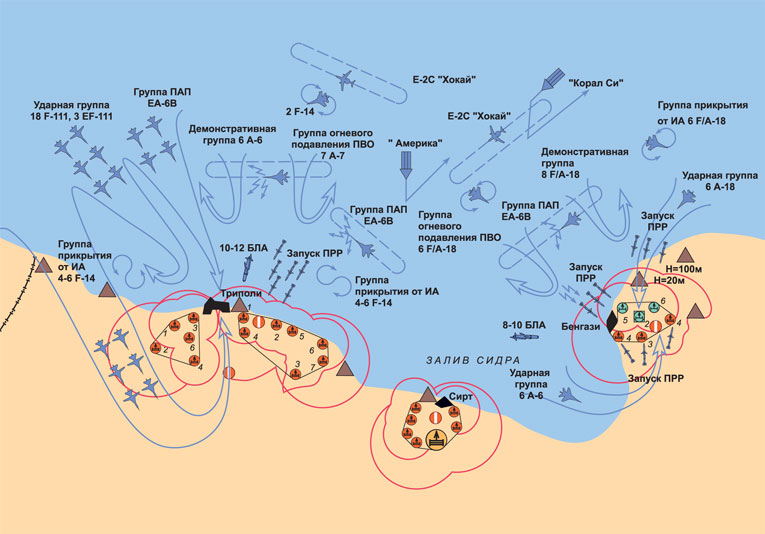

Вспоминая операцию 1986 года Каньон Эльдорадо, то там было

все по взрослому, и ПРР и РЭБ, а тут все как то на шару, ну либо

мы не все еще знаем.

|

|

Прерыватель ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 14:47:09 |

Цитата: DMAN от 18.04.2018 13:41:06

Prowler'ы участвовали в атаке недавней. Это как поговаривают их последнее задание. ПРР небыло, так как цели уничтожить ПВО не ставилось. Стреляли по аэродромам и кап. постройкам. Видно, что боялись задеть не только наших. Попробуй разбери где чей Панцирь, и в какой машине сидят только сирийцы.

Так же не надо забывать за 30 лет многое из РЭБ перекочевало со спец бортов на обычные для индивидуальной защиты/нападения и появились подвесные контейнеры РЭБ.

Growler'ы пока не использовались насколько известно.

|

|

инженер71 ( Практикант ) |

| 18 апр 2018 15:02:17 |

Цитата: DMAN от 18.04.2018 13:41:06

Кстати у Ирака.., французы постарались с Системой Управления - передачей информации..??..

если "поднять" .. ( кто "сторил" АСУ ПВО/связь комплексов/ КП))

"хабы " / "протоколы"..)..Вдруг "встало колом"..)

|

|

инженер71 ( Практикант ) |

| 18 апр 2018 14:54:41 |

Цитата: Пешеход от 18.04.2018 13:30:31

"щит" появляется после "меча".. (аксиома)

просто надо размерять масштабы, последствия..конкретной операцией .. А то, потом придут попинают сапогами..корпуса КР..(сдадут в "цвет. мет" )

|

|

Пешеход ( Специалист ) |

| 18 апр 2018 15:19:31 |

Цитата: инженер71 от 18.04.2018 14:54:41

Тоже верно...

Но, повторюсь, 100% эффективность при достаточном объеме выборки (масштабов действия), даже в теории суть утопия.

|

|

инженер71 ( Практикант ) |

| 18 апр 2018 15:28:43 |

Цитата: Пешеход от 18.04.2018 15:19:31

система управления наше все, когда ее нет - > "и вашим и нашим" ..особо стараться не нужно

Это для "хитро..х" Ливия, Ирак..пр.

|

|

ol17 ( Слушатель ) |

| 19 апр 2018 08:09:03 |

Цитата: Пешеход от 18.04.2018 15:19:31

100% эффективность (вероятность) даже в ТТЗ ни когда не задавалась.

На примере. Для АСУВ есть такой параметр - Вероятность доведения команд. Так вот он задавался от 0,9 (для простых) до 0,9999 (для особо важных). Так вот отослав 10000 команд и приняв 10000, в протоколе писали, что вероятность доведения команд не ниже 0,9999, что соответствует ТТЗ. Написав, что вероятность равна 1, нас бы ни кто не понял, в том числе и разработчики

|

|

ol17 ( Слушатель ) |

| 19 апр 2018 08:28:07 |

Цитата: Luddit от 19.04.2018 08:19:14

Ну не описывать же всю методику проведения испытаний

. А в выводах нужно давать прямой ответ на требования ТТЗ - соответствует или нет, и желательно без излишней лирики. А вот в материалах испытаний (отдельный раздел акта) уже можно приводить весь процес получения результатов и их математической обработки.

. А в выводах нужно давать прямой ответ на требования ТТЗ - соответствует или нет, и желательно без излишней лирики. А вот в материалах испытаний (отдельный раздел акта) уже можно приводить весь процес получения результатов и их математической обработки.

|

|

Luddit ( Слушатель ) |

| 19 апр 2018 08:34:14 |

Цитата: ol17 от 19.04.2018 08:28:07

В ТТЗ часто ставят фразы типа "вероятность не ниже Х с доверительной вероятностью У". Причем последняя цифра часто даже больше споров вызывает, ибо тянет объем испытаний, тогда как первая обосновывается "ннада!".

|

|

ol17 ( Слушатель ) |

| 19 апр 2018 08:44:00 |

Сообщение удалено

ol17

23 апр 2018 07:51:20

ol17

23 апр 2018 07:51:20

Отредактировано: ol17 - 23 апр 2018 07:51:20

|

|

Замок ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 14:53:17 |

Цитата: DMAN от 18.04.2018 13:07:03

Прогнозируемый... слово хорошее, но звучит так: математическое ожидание числа уничтоженных целей при входе в зону поражения. Расчет сценариев это почти как написал уважаемый Dobryak: "Это требует возни с огромными несъедобными формулами из спецфункций, на которые у нормального человека терпения не хватает. "

А дальше начинается расчет сил и средств, необходимых, чтобы отбиться ....

Я эти формулы с данными на МК-61 считал

Я эти формулы с данными на МК-61 считал  , а по одной задаче (с реальными данными по силам и средствам супостата на конкретном направлении /только не спрашивайте откуда их взяли/) расчет запустили на Д3-28 128К (15ВМ128), которая имела аж 128 килобайт ОЗУ. (Из них под операционку и язык программирования 64 Кb (молодежь, оценили мощь?

, а по одной задаче (с реальными данными по силам и средствам супостата на конкретном направлении /только не спрашивайте откуда их взяли/) расчет запустили на Д3-28 128К (15ВМ128), которая имела аж 128 килобайт ОЗУ. (Из них под операционку и язык программирования 64 Кb (молодежь, оценили мощь? ); монитором служил телевизор типа "Шилясис", загрузка шла с кассеты МК-60 или с гибкого 8 дюймового накопителя (800 кб), но для этого надо было указать номер дорожки и номер сектора

); монитором служил телевизор типа "Шилясис", загрузка шла с кассеты МК-60 или с гибкого 8 дюймового накопителя (800 кб), но для этого надо было указать номер дорожки и номер сектора  , распечатывалось все это на принтере типа "Consul".)

, распечатывалось все это на принтере типа "Consul".) Запустили расчет, а там вложенные циклы, матрицы и прочее по фэншую. Через сутки получили распечатанный результат - чтобы отразить налет с вероятностью 75% надо было очень и очень постараться.

Современные средства ПВО продвинулись очень далеко, но разные технологические циклы - от планового обслуживания техники до времени перезарядки ПУ и доставки ЗУР с позиции технического дивизиона никто не отменял.

|

|

инженер71 ( Практикант ) |

| 18 апр 2018 13:17:08 |

"Замок" бросил "скан" со станции РТВ П-14 ( ходящий "бородато")..П-18М ( есть уже на/в ДХ) ..Ладно - РТВ..( задачи свои)

"Печера-2() "

"Каньон-Эльдорадо"/ " слон против бунгало"... она закончилась в 2011 и сами знаете как и с помощью ..

ЦитатаСтолицу Триполи прикрывали 2 зенитно-ракетные бригады смешанного состава (ЗРК С-75 М "Десна" и С-125М "Нева-М") и 2 бригады "Квадрат". Город Бенгази с военно-морской базой и аэродромом Бенина в то время прикрывали 2 бригады ЗРК С-75М, С-125М и "Квадрат". В районе г. Сирта с аэродромом были развернуты 3 бригады, в том числе с новыми ЗРК С-200ВЭ "Вега" (два дивизиона) и вышеупомянутыми комплексами. Характерной особенностью построения зенитно-ракетной обороны ливийцев явилось наличие в ней разнотипных РЛС: и советских, и немецких, и шведских. Информация от них собиралась, обобщалась и отражалась средствами автоматизации различного производства, которые изначально не сопрягались друг с другом. В результате данные о воздушной обстановке поступали на два разных КП, и командиры трипольской и бенгазийской группировок должны были буквально разрываться на части. Кроме того, растянутость группировок по побережью не всегда обеспечивала взаимное огневое прикрытие дивизионов на флангах, особенно в глубине страны. Слабыми были инженерное оборудование и маскировка позиций, размещавшихся главным образом в пустынной местности. При этом большая влажность и температура воздуха, солнечная радиация влияли не только на стабильность работы радиоэлектронной аппаратуры, но и на личный состав.

|

|

liv444.1 ( Практикант ) |

| 18 апр 2018 16:29:13 |

Цитата: инженер71 от 18.04.2018 13:17:08

Камрад.

Вот этот "кусок" текста всегда у меня вызывал" двоякое чувства.

Во-первых, как будто у нас с отдаленных Батальонов РТВ РЛ-информация не передавалась "голосом" по радиоканалам.

А потом, в ручном режиме, НЕ вбивалась в АСУ.

Какая разница при этом, чьего производства те РЛС, если РЛ -информация вбивается на самой АСУ в ручном режиме?

Это скорее про-то, что нужно перевести ливийцев на нашу технику (в кредит или за наличные) и обучать их только у нас (в кредит или за наличные) Т.е. это об "углублении ВТС.

Во-вторых, Не знаю, как на наших советников влияли те погодные условия в Ливии, но в Египте, видимо "влияли", как-то по-другому.

А ливийцы и египтяне для тех мест "мЭстные".

На одном сиртском С-200. мой преподаватель по Электро-Динамике был советником. Был назначен с кафедры прямо туда.

Так вот, по его словам, вся "соль" проблема была ровно в том же, почему и в сентябре 1983 года с южно-корейский боингом.

Не было команды "сверху" открывать огонь.

В сентябре 1983 года искали и не находили Командующего ДВО.

В Ливии - не было команды от кого-то "таинственного".

Как только получили команду так и огонь открыли, кто команду ту смог получить и кто смог то огонь открыть.

Т.е. отстрелялась только одна Группа. По уходящим самолетам.

А в "мемуарах" может быть написано все что угодно.

Не может Главный военный Советник в Ливии, жаловаться в Министерство Обороны на Политическое Решение Военно-Политического Руководства СССР, принятое в предверие Олимпиады-80.

Тем более, что МО нужно докладывать тому же ВПР СССР. по результатам "разбора полетов".

Тут фантазия должна работать на полную катушку.

|

|

инженер71 ( Практикант ) |

| 18 апр 2018 16:44:08 |

ЦитатаКамрад.

Вот этот "кусок" текста всегда у меня вызывал" двоякое чувства.

Во-первых, как будто у нас с отдаленных Батальонов РТВ РЛ-информация не передавалась "голосом" по радиоканалам.

А потом, в ручном режиме, НЕ вбивалась в АСУ.

Какая разница при этом, чьего производства те РЛС, если РЛ -информация вбивается на самой АСУ в ручном режиме?

Это скорее про-то, что нужно перевести ливийцев на нашу технику (в кредит или за наличные) и обучать их только у нас (в кредит или за наличные) Т.е. это об "углублении ВТС.

Во-вторых, Не знаю, как на наших советников влияли те погодные условия в Ливии, но в Египте, видимо "влияли", как-то по-другому.

А ливийцы и египтяне для тех мест "мЭстные".

На одном сиртском С-200. мой преподаватель по Электро-Динамике был советником. Был назначен с кафедры прямо туда.

Так вот, по его словам, вся "соль" проблема была ровно в том же, почему и в сентябре 1983 года с южно-корейский боингом.

Не было команды "сверху" открывать огонь.

В сентябре 1983 года искали и не находили Командующего ДВО.

В Ливии - не было команды от кого-то "таинственного".

Как только получили команду так и огонь открыли, кто команду ту смог получить и кто смог то огонь открыть.

Т.е. отстрелялась только одна Группа. По уходящим самолетам.

А в "мемуарах" может быть написано все что угодно.

Не может Главный военный Советник в Ливии, жаловаться в Министерство Обороны на Политическое Решение Военно-Политического Руководства СССР, принятое в предверие Олимпиады-80.

Тем более, что МО нужно докладывать тому же ВПР СССР. по результатам "разбора полетов".

Тут фантазия должна работать на полную катушку.

[/quote]

у Вас не вызывало..почему "маршрутизаторы" "лягушников" перестали "соединять" с КП ПВО (разных уровней подчиненности) Ирака ? )

( не "выключили" РЛС, а просто саботировали систему связи КП ))

Дальше можно рассматривать и ЭОП и ТТХ по отдельности..и т.д. И зенитная артиллерия на сбивала "в одиночку"

Р. Ы.

ЦитатаПолзёт монтажник на коленях по чердаку вдоль кабеля, потолок низкий, темно, по уши в птичьем помёте, кругом только кошки дохлые валяются. Вдруг, навстречу ему выползает бомж - такой же грязный, вонючий и противный как монтажник. Бомж: - Мужик, ты чё тут делаешь? - Сеть проверяю. - автоматически отвечает монтажник. - А коаксиал тестил? - Да тестил! - А линк на хабе горит? - Горит. - А мастдай у юзера какой? - 95-й, вроде не глючит. - А сетевуха трикомовская? И тут монтажник понял, что ждёт его в будующем...

К тому что , "РЛС" и система "РЛС"..

просто "франки" & "англосаксы"..))

|

|

Coon ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 18:56:41 |

ЦитатаТак вот, по его словам, вся "соль" проблема была ровно в том же, почему и в сентябре 1983 года с южно-корейский боингом.

Не было команды "сверху" открывать огонь.

В сентябре 1983 года искали и не находили Командующего ДВО.

Я не знаю на чьи слова вы ссылаетесь, я могу сослаться на слова непосредственного участника. Бородулина Виктора Андреевича в тот момент командира дивизиона на Итурупе. (в ВИКИ ошибка как со временем службы, так и с его имя-отчеством. Там время его командования ограничено 1981м годом. На самом деле после трагедии, когда там разбился Ил-14 с женами и детьми у него отнялась рука и он проходил лечение. Потом вернулся).

Да, приказ отдавал Корнуков Анатолий Михайлович. Но он получил приказ от Третьяка. Вот с Москвой действительно не могли связаться.

Но, как мне говорил Виктор Андреевич, если не знаешь как поступать - поступай по-Уставу. По Уставу и поступили.

И уже потом в процессе расследования, он до конца жизни был уверен, что не было там корейцев. Трупов не было и было разбросано очень много одинаковых игрушек - кукол и мишек. Именно одинаковых.

Когда его вызвали в Кремль, он не знал, чем это может закончиться, то ли его отправят на Лубянку, то ли наградят. В конце-концов наградили Красной Звездой.

Кстати, о нем очень мало чего есть.

Вот например какая-то статья...

Я знаю кто это и для чего накатал. Его жену звали иначе, а про сына вообще убило - у него две дочери.

|

|

Удаленный пользователь |

| 19 апр 2018 03:54:30 |

Цитата: Coon от 18.04.2018 18:56:41

Комдива Камчатской «благая весть» о про...лете застала поздней ночью/ранним утром в гостиничном номере в г.Хабаровске. Присутствующим (шла к финишу «организация взаимодействия» начавшаяся вечером) после выслушивания «телефона» военначальник сказал весомое «Пи...дец»...

Но у молодого комдива был старый батя в лампасах и после снятия «комдив» учил боевому мастерству в славном городе Калинине...

Это штришок к событию.

|

|

Замок ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 20:58:20 |

liv444.1

В Египте погодные условия влияли на местных просто (со слов одного нашего советника, который потом преподавателем был у нас): покидание рабочих мест местными и саботаж, то есть вывод оборудования из строя. "Не наш метод" (с) типа "лицом по столу" и "волшебный пендаль" помогали решить вопрос с саботажем.

Coon, liv444.1 не стоит ругаться.

Первое. Вспомним систему прохождения информации для лучшего понимания. От ОРЛР (отдельной радиолокационной роты) в батальон поступает информация голосом: обнаружена цель, удаление, высота, на запрос не отвечает, нарушитель воздушного пространства. Координаты передаются в системе азимут-дальность. В батальоне эту самую азимут-дальность рисуют на планшете мелками "по улитке". Оперативный батальона одной рукой заполняет журнал боевого дежурства, другой рукой поднимает трубку ТА-57 и вопит дежурному телефонисту чтобы соединил с КП бригады/полка. Там сидит другой телефонист, которому дежурный КП батальона говорит, чтобы он соединил с дежурным КП бригады/полка. В это время планшетист батальона бубнит на РПЦ (радиопередающий центр) радисту эту самую "улитку". На КП полка/бригады планшетист рисует полученное на планшете по "улитке". Оперативный полка/бригады поднимает трубку и звонок на КП корпуса/армии. И все заново...с "улиткой". Чувствуете куда я уклоняюсь? Не чувствуете. Угадаете время прохождения информации от ОРЛР до оперативного дежурного бригады/корпуса? А до дежурного корпуса/армии?

А теперь второе, вытекающее из первого. На КП корпуса/армии сидит оперативный дежурный и возможно с лампасами. Так вот, по тому самому Уставу, который Боевой и разным приказам и наставлениям он имеет право отдать команду на уничтожение цели. Для этого у него есть ЗРВ и ИА ПВО (ИА - это не ослик из сказки, а Истребительная авиация). Полковник/генерал поэтому и стал носить лампасы и папаху, потому что не поддавался панике. Он принимает правильное решение поднять в воздух дежурное звено авиации, а сам начинает докладывать другому генералу, который на ЦКП (Центральный Командный Пункт ПВО). И так, спустя 30 минут (оптимистично) дежурный ЦКП ПВО наконец-то видит на планшете обнаруженную цель, которая нарушила воздушное пространство. И видит он ее именно там, где засекла ОРЛР первый раз. А далее - а кто возьмёт на себя ответственность и с кем ее разделить, чтобы потом наградили непричастных и наказали невиновных.

Потом все повторилось с Рустом, только еще в худшем варианте.

Так что кого-то награждали, а с кого-то лампасы и погоны снимали с партбилетом на стол.

ЦитатаВо-вторых, Не знаю, как на наших советников влияли те погодные условия в Ливии, но в Египте, видимо "влияли", как-то по-другому.

А ливийцы и египтяне для тех мест "мЭстные".

На одном сиртском С-200. мой преподаватель по Электро-Динамике был советником. Был назначен с кафедры прямо туда.

Так вот, по его словам, вся "соль" проблема была ровно в том же, почему и в сентябре 1983 года с южно-корейский боингом.

Не было команды "сверху" открывать огонь.

В сентябре 1983 года искали и не находили Командующего ДВО.

В Египте погодные условия влияли на местных просто (со слов одного нашего советника, который потом преподавателем был у нас): покидание рабочих мест местными и саботаж, то есть вывод оборудования из строя. "Не наш метод" (с) типа "лицом по столу" и "волшебный пендаль" помогали решить вопрос с саботажем.

Coon, liv444.1 не стоит ругаться.

Первое. Вспомним систему прохождения информации для лучшего понимания. От ОРЛР (отдельной радиолокационной роты) в батальон поступает информация голосом: обнаружена цель, удаление, высота, на запрос не отвечает, нарушитель воздушного пространства. Координаты передаются в системе азимут-дальность. В батальоне эту самую азимут-дальность рисуют на планшете мелками "по улитке". Оперативный батальона одной рукой заполняет журнал боевого дежурства, другой рукой поднимает трубку ТА-57 и вопит дежурному телефонисту чтобы соединил с КП бригады/полка. Там сидит другой телефонист, которому дежурный КП батальона говорит, чтобы он соединил с дежурным КП бригады/полка. В это время планшетист батальона бубнит на РПЦ (радиопередающий центр) радисту эту самую "улитку". На КП полка/бригады планшетист рисует полученное на планшете по "улитке". Оперативный полка/бригады поднимает трубку и звонок на КП корпуса/армии. И все заново...с "улиткой". Чувствуете куда я уклоняюсь? Не чувствуете. Угадаете время прохождения информации от ОРЛР до оперативного дежурного бригады/корпуса? А до дежурного корпуса/армии?

А теперь второе, вытекающее из первого. На КП корпуса/армии сидит оперативный дежурный и возможно с лампасами. Так вот, по тому самому Уставу, который Боевой и разным приказам и наставлениям он имеет право отдать команду на уничтожение цели. Для этого у него есть ЗРВ и ИА ПВО (ИА - это не ослик из сказки, а Истребительная авиация). Полковник/генерал поэтому и стал носить лампасы и папаху, потому что не поддавался панике. Он принимает правильное решение поднять в воздух дежурное звено авиации, а сам начинает докладывать другому генералу, который на ЦКП (Центральный Командный Пункт ПВО). И так, спустя 30 минут (оптимистично) дежурный ЦКП ПВО наконец-то видит на планшете обнаруженную цель, которая нарушила воздушное пространство. И видит он ее именно там, где засекла ОРЛР первый раз. А далее - а кто возьмёт на себя ответственность и с кем ее разделить, чтобы потом наградили непричастных и наказали невиновных.

Потом все повторилось с Рустом, только еще в худшем варианте.

Так что кого-то награждали, а с кого-то лампасы и погоны снимали с партбилетом на стол.

|

|

mse ( Специалист ) |

| 18 апр 2018 18:30:37 |

Цитата: PPL от 18.04.2018 10:14:48

А отака "с РЭБ", это приглашение на игру по-взрослому. Причом, сразу.

|

|

Пешеход ( Специалист ) |

| 18 апр 2018 09:37:00 |

Цитата: Zloy_Alex от 18.04.2018 08:37:59

Это был не разработчик, а начальник центра, занимающегося в том числе и измерением ЭПР разных образцов вооружения. А нес он пургу журналисту. Точнее, доносил истину в доступной плоской форме. Не станет же он заявлять, что ЭПР зависит от размеров, формы, материалов, частотного диапазона, ракурса, метода локации, а если подходить очень строго, то и дальности.

Ко всему прочему там косвенно речь шла про цель, типа очень острого конуса, для него да, фронтальная ЭПР очень слабо зависит от длины этого конуса для однопозиционного метода локации

|

|

Dobryаk ( Специалист ) |

| 18 апр 2018 10:10:52 |

Цитата: Пешеход от 18.04.2018 09:37:00

В теории рассеяния волн непрозрачными мишенями есть т.н. принцип Бабинэ: все, что пожирает падающую волну, рассеивает столько же, сколько поглотило. В квантовой теории поля это теорема Бора-Плачека — хотя они её и не опубликовали! Вопрос в одном: рассеяние КУДА? Ответ зависит от формы тела и соотношения длины волны и размеров тела, еще точнее, от размеров характерных участков тела (если быть строгим экзаменатором, то принцип Бабинэ был сформулирован для длин волн много меньше размера мишени, но сути дела это не меняет)

Если перевести на нормальный язык, то все достижение Уфимцева идет из математического занудства: он рассмотрел конфигурации поверхностей, для которых рассеяние взад минимизируется. Минимизируется, но НЕ обнуляется. Это требует возни с огромными несъедобными формулами из спецфункций, на которые у нормального человека терпения не хватает. Уфимцев же не пожалел протертых в заду штанов. Диаграммы рассеяния его поверхностей имеют обычно вид дикообраза — в какие-то углы рассеяние офигительно сильное! Вид дикообраза дико зависит от длины волны и направления подсветки.

Надеюсь, что ув. Пешеход будет пинать меня не слишком сильно, но обычно ЭПР приводится для рассеяния взад, обратно к локатору. И теорема гласит, что если иметь десяток хорошо разнесенных приемников, то любой стэлс будет виден как сотрудник похоронной конторы в полной выкладке в бане --т.е. его ЭПР большой даже при не самой удачной подсветке. (Я боюсь, что термин ЭПР я употребляю не совсем по уставу). Даже если смотрящий сбоку приемник не в уфимцевском пИке.

Уфимцева советский Главлит пропустил в печать именно потому, что в его свалке изрядно непрозрачных математических выкладок никто не разглядел сути. А еще точнее, аэродинамика его поверхностей была заведомо признана издевкой.

|

|

Пиджак_9 ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 10:49:46 |

Цитата: Dobryаk от 18.04.2018 10:10:52

Для мультистатической локации так точно. А если все-же на базе существующего попробовать... http://www.tredex-co…ykh-tselej

Но даже неформальную рецензию давать не хочуть, говорят: "дочитал до такого-то места и дальше не стал". А для оптики проверялось - результаты близки к ожидаемым (локатора, понятное дело, в личном пользовании нет). Может быть, Вы бегло просмотрите?

|

|

Пешеход ( Специалист ) |

| 18 апр 2018 15:30:30 |

Цитата: Пиджак_9 от 18.04.2018 10:49:46

Прочитал. Интересный подход. Стиль изложения не для средних умов. Вот мне, как типичному представителю данной категории очень интересен один момент. Упор в изложении сделан на информационную составляющую процесса. А информация это энергия. Хотелось бы более четкого обоснования энергетической стороны процесса. В конечном смысле энергия определяет все. Тогда и изложенное будет воспринимать куда как лучше.

|

|

rommel.lst ( Практикант ) |

| 18 апр 2018 15:39:41 |

Цитата: Пешеход от 18.04.2018 15:30:30

Там все слишком по-оптически

Сканирование идет с определенным шагом, таким, чтоб сдвиг по поперечной координате на дальности цели был достаточно мал в сравнении с размером цели. Ну, так чтоб края главного лепестка все еще цепляли цель, давая пищу для корреляционного анализа. В связи с этим вопрос к вам, как практику - какой сдвиг по азимуту между импульсами у типичного РЛО режиме рутинного кругового сканирования? Ну, и какова угловая ширина главного лепестка у этого РЛО?

Тогда можно посчитать, примерно, с какой дальности можно такие корреляционные игрушки использовать..

|

|

Пешеход ( Специалист ) |

| 18 апр 2018 16:00:10 |

Тут однозначного ответа просто нет. Ежели брать РЛО в режиме одноимпульсного обнаружение, то шаг сканирования практически равен ширине луча, те два соседние луча пересекаются по уровню, приблизительно соответствующему половине мощности. Ширина луча сильно зависит от назначения РЛО (дежурного, боевого режимов и тд), частоты, заданной точности и методов ее достижения. Составляет где-то от 1,5 до 5 градусов. При многоимпульсном режиме этот шаг нужно поделить на требуемое количество импульсов. Или не делить, тут уж как в разработке сложится, влияющих факторов слишком много. При моноимпульсном методе определения координат все несколько сложнее, тк искомым значением является не максимум уровня сигнала, а минимум отношения уровня сигнала в двух/трех каналах, имеющих разную форму и ширину ДНА. Тут тоже от идеологии построения системы зависит. Можно искать минимум, можно считать величину отношения и принимать решение о значении угловых координат.

|

|

Пиджак_9 ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 16:34:37 |

Цитата: Пешеход от 18.04.2018 15:30:30

Ох, спасибо, не ожидал! Как, однако, Вы сразу "быка за рога". Попробую пояснить - здесь энергия на своем месте, только вместо неё используется соотношение сигнал/шум, т.к. предполагается неразделимая аддитивная смесь полезного сигнала с шумом на входе. И если шум известен, то посчитать энергетический выигрыш будет легко. Надо подумать, как бы это логично подать... Еще раз спасибо!

|

|

Dobryаk ( Специалист ) |

| 18 апр 2018 17:14:30 |

Цитата: Пиджак_9 от 18.04.2018 10:49:46

Добрый день!

Взять и бросить все не в состоянии. По первому чтению мало чего понял. Есть одно замечание:

В физике много задач о выделении малых смещений резонансной частоты. Грубо говоря, идет временная цепочка сигналов, делается его фурье-анализ. Параметр фита — частота синусоиды, которой пытаемся описать цепочку сигналов. Ответ — соответствующая фурье-амплитуда. Как функция частоты, фурье-амлитуда имеет максимум, который всегда похож на гаусс (лоренцева форма тоже годится). Положение максимума — это и есть резонансная частота.

Теперь повторяем измерение с возмущением, которое должно вызвать жалкий сдвиг частоты. Мы хотим понять, какое возмущение в состоянии ущучить. Так сравнение двух распределений показывает — нарисовали на прозрачке второй пик и подвигали относительно первого! --- что главное отличие видно не в области максимума, а где-то на половине максимума.

Нечто похожее я углядел у Вас в тексте под рисунком 10.

Далее, когда при фитировании хоть под Гаусс, хоть под лоренцеву кривую, в точность определения резонансной частоты главный вклад дают отсчеты именно на крыльях. Это, как бы, общеизвестно. Я как-то склонен полагать, что в радиолокации тоже такой алгоритм уже давным-давно вшит в обработку сигнала. Об этой математической тонкости сидящий за пультом знать вовсе не обязан. Поэтому Ваше утверждение о повышении чувствительности локации в 25 раз воспринять всерьез не могу — буду рад ошибиться.

|

|

Dobryаk ( Специалист ) |

| 18 апр 2018 18:29:30 |

Позволю себе недопустимо менторское замечание.

Мне кажется, что неподготовленному читателю, подзабывшему даже теорию оптической дифракции, трудно отделаться от оптических аналогий. Так вот, в оптике всегда длина волны света невообразимо мала против всех интересных размеров в системе и в задаче о радиолокации аналогия с оптикой может ввести в заблуждение.

Вообразите теперь, что вы стоите на мостике и вам хорошо видна свая, на которой стоит мостик. И в паре метров от сваи в дно воткнули палку. И еще поодаль ледолом. Три "томагавка", и в качестве локатора легкий ветерок, который дует стабильно, без порывов, поперек моста и гонит волну с длиной меньше пары-другой метров ширины волнолома, но порядка диаметра сваи и заведомо больше чем диаметр палки.

Геометрический ЭПР каждого томагавка — это его поперечный разрез.

Приглядитесь с мостика к тому, как искажают волновой фронт эти три томагавка. Кто погонит взад по воде отраженную волну, которую словит наш "локатор"? Свая работает хорошо, на то она и толстая. Но палка, со скидкой на её худобу, окажется даже эффективнее! В теории рассения это называлось бы свойством изотропии т.н. S-волнового рассеяния. Да, сигнал рассеянной волны углядеть требуется некое искусство.

Свая отражает взад неплохо, но основная порча волны за сваей и по её бокам.

И совсем плохо в качестве отражателя работал бы ледолом — он портит волновой фронт почти исключительно за собой, не посылая для такого бегемота почти ничего в локатор. И основная порча волнового фронта за этим бегемотом была бы в дифракционном конусе с углом раствора (в радианах) порядка длины волны, поделенной на толщину волнолома.

По теме есть отличная книга "Рассеяние света малыми частицами", автор Ван де Хюлст. http://www.studmed.r…b1778.html .

В ней разбирается случай нашей палки: когда частицы имеют диаметр порядка или меньше длины волны. Классический пример — туман. Частички воды такие, что свет на них рассеивается одинаково во все стороны, и сквозь туман ничего не видать, так как свет заблуждается — он забывает откуда шел.

Мне кажется, что неподготовленному читателю, подзабывшему даже теорию оптической дифракции, трудно отделаться от оптических аналогий. Так вот, в оптике всегда длина волны света невообразимо мала против всех интересных размеров в системе и в задаче о радиолокации аналогия с оптикой может ввести в заблуждение.

Вообразите теперь, что вы стоите на мостике и вам хорошо видна свая, на которой стоит мостик. И в паре метров от сваи в дно воткнули палку. И еще поодаль ледолом. Три "томагавка", и в качестве локатора легкий ветерок, который дует стабильно, без порывов, поперек моста и гонит волну с длиной меньше пары-другой метров ширины волнолома, но порядка диаметра сваи и заведомо больше чем диаметр палки.

Геометрический ЭПР каждого томагавка — это его поперечный разрез.

Приглядитесь с мостика к тому, как искажают волновой фронт эти три томагавка. Кто погонит взад по воде отраженную волну, которую словит наш "локатор"? Свая работает хорошо, на то она и толстая. Но палка, со скидкой на её худобу, окажется даже эффективнее! В теории рассения это называлось бы свойством изотропии т.н. S-волнового рассеяния. Да, сигнал рассеянной волны углядеть требуется некое искусство.

Свая отражает взад неплохо, но основная порча волны за сваей и по её бокам.

И совсем плохо в качестве отражателя работал бы ледолом — он портит волновой фронт почти исключительно за собой, не посылая для такого бегемота почти ничего в локатор. И основная порча волнового фронта за этим бегемотом была бы в дифракционном конусе с углом раствора (в радианах) порядка длины волны, поделенной на толщину волнолома.

По теме есть отличная книга "Рассеяние света малыми частицами", автор Ван де Хюлст. http://www.studmed.r…b1778.html .

В ней разбирается случай нашей палки: когда частицы имеют диаметр порядка или меньше длины волны. Классический пример — туман. Частички воды такие, что свет на них рассеивается одинаково во все стороны, и сквозь туман ничего не видать, так как свет заблуждается — он забывает откуда шел.

|

|

Скобарь ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 18:55:23 |

Цитата: Dobryаk от 18.04.2018 18:29:30

оффотоп

Древние викинги и насекомые с вами не совсем согласятся, они как-то догадывались о поляризации

https://masterok.livejournal.com/2477978.html

|

|

Пиджак_9 ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 18:52:15 |

Цитата: Dobryаk от 18.04.2018 17:14:30

Благодарю Вас!

Действительно, в радиолокации сделано все мыслимое: пришли к широкобазовым сигналам, когерентному накоплению «прожигание помехи», псевдошумовым последовательностям, сложным алгоритмам сканирования, да не перечислить всего. И это столбовая дорога.

Но если посмотреть несколько сбоку…. Даже в приведенном Вами примере, если позволите.

Пусть есть Фурье преобразование, с помощью которого мы получаем энергетический спектр. Пусть также искомый монохроматический сигнал очень мал, и его колокол «тонет» под шумами. Но нас интересует именно он и только он(!). Теперь если мы многократно повторим измерения, причем сигнал будет оставаться неизменным, а шум при каждом измерении разный, то у нас сигнальный колокольчик вылезет над шумом. Это общее место и общепринятый (в т.ч. и в радиолокации) метод.

Представим себе, что мы по-прежнему проводим многократные измерения, но линейка фурье-частот у нас плавает. Немного, при смещении на единицу мы будем получать половину энергии на искомой частоте полезного сигнала. Т.е. первое измерение у нас совпадает с частотой полезного сигнала точно, второе/третье измерение идет левее/правее – мы получаем половину энергии этого сигнала, четвертое/пятое измерение дают нам четверть энергии и т.д. Теперь главный аргумент: а шум-то у нас при каждом измерении новый (NB!). И если мы результаты измерений усредним, то получим улучшение соотношения сигнал/шум. Просто потому, что энергия сигнала суммируется когерентно, а энергия шума – нет. Конечно, выигрыш будет меньше, чем в классическом варианте, но будет.

Теперь возьмем сколь угодно совершенный «стелс», и пусть луч локатора попадает точно в него. Мы его тогда гарантированно увидим, когда полезный сигнал приподнимется над шумами после усреднения многократных локаций. Потребное количество измерений будет тем больше, чем глубже наш полезный сигнал закопан под шумами, чем меньше ЭПР стелса, и чем более высокая сигма нам нужна.

От нечего делать будем немного покачивать антенну, но так, чтобы не слишком далеко отворачиваться от цели. Обнаружим мы «стелс»? Безусловно, т.к. луч у нас несколько размытый, и даже при качании антенны цель все равно дает отклик, хотя и меньший, чем при точной настройке. Такой метод будет менее эффективным, но рабочим.

А теперь примем к сведению, что при нормальной локации пространства необходимые данные у нас уже(!!) есть – антенна осмотрела окрестности цели по определению. Нам остается только запоминать эти данные и обрабатывать в реальном масштабе времени.

Конечно, мы будем получать выигрыш меньший, чем при классическом «прожигании помехи», всего-то в 25 раз, но достоинство решения в данном случае только в том, что не требуется многократной локации каждой точки, вот и все. Т.е. ничего нового, в сущности, не предлагается – просто показана возможность дополнительной обработки данных, которая и решает задачу.

Еще раз спасибо.

|

|

Скобарь ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 19:10:43 |

Цитата: Пиджак_9 от 18.04.2018 18:52:15

А в чем разница с простым накоплением многократного квантования, когда мы без всякого качания антенны когерентно складываем полезный сигнал? А еще его через "гребенку" линии задержки прогоняем через входные каскады с дешифрацией с такой гребенкой на выходе, складывая полезный сигнал при неизменном среднем электронных шумов входного каскада, увеличивая коэф.сигнал/шум вход каскада, примерно, во столько раз, сколько раз сигнал задержался?

Честно говоря, обсуждаемые методы на РЛС 52/60х годов, по-моему в аналоговом режиме прекрасно работали бы, если бы надо было кому-то.

А уж если вспомнить, как работали уже старенькие CDMA телефоны и саму технологию, то методы выделения полезного сигнала от шумов далеко ушли от обсуждаемой технологии, простите моё имхо...

|

|

Пиджак_9 ( Слушатель ) |

| 18 апр 2018 19:34:18 |

Цитата: Скобарь от 18.04.2018 19:10:43

Вы кодовое разделение каналов имеете в виду? Да, там наворотили огромную сложную кучу, и не всегда оптимальную.

Что касается замечания, то конечно, - основная идея проста до примитива и даже неприлична своей очевидностью. Но мне пока не известно чтобы этот метод где-нибудь использовался (может быть, коллеги поправят). И вообще, дыры есть даже в проработанных и устоявшихся областях. Например: оптимальный обнаружитель единичного импульса есть результат его свертки с инвертированной во времени копией. Этот тезис со времен Котельникова относится к области догматов почти церковных. При этом не задаются вопросом: а симметричный импульс будет обнаруживаться так же, как и асимметричный? http://www.tredex-co…yakh-abgsh

Спорил со многими теоретиками до потери вменяемости, показывал на работающей аппаратуре, но ничего кроме обвинений в ереси и т.п. не получил. Не может быть! Работает? Значит - ошибка в ПО. Нет ошибки? Ну, тогда аппаратура негодяща.