История Великой Отечественной войны.

351,445

2,667

|

|

Старый Хрыч

|

| 11 янв 2019 19:59:10 |

!

Модераториал

Дискуссия 485

Исторический раздел модерируется. На всей его "территории" действуют, без каких либо ограничений и исключений, Правила ГА.

1. Все слухи и "совершенно достоверные сведения" от ОБС, распространяемые пользователями и "авторитетами", не имеют под собой никаких оснований, и являются ложью.

Никаких преследований по политическим взглядам и убеждениям не будет, и не планировалось изначально. Исключение составляют лишь те, которые запрещены Законами РФ.

2. В разделе категорически запрещаются:

- борцунство в любом виде

- выяснения отношений и переход на личности

- оскорбления оппонентов в ходе дискуссий

- перенос скандалов на другие ветки с жалобами и обвинениями оппонентов, в т.ч. в "Вопросы пользователей"

- оверквотинг (излишнее цитирование). Рекомендую оставлять при ответе лишь небольшую часть цитаты, и пользоваться спойлером. Не повторяйте в постах фото, рисунки.

3. Настоятельно рекомендую использовать ссылки на приводимые (цитируемые) материалы, и не использовать на ветках материалы из сомнительных источников.

- ведя дискуссию, будьте вежливы. Не занимайтесь провоцированием оппонента с иными взглядами, отличными от Ваших.

4. Некоторое время доступ к отдельным веткам будет ограничен для проверки содержания. Все посты, содержащие грубость, хамство, признаки троллинга оппонентов, нецензурную брань, оверквотинг, борцунство и т.п., будут удалены без предупреждения, допустившие ранее нарушение Правил, при этом могут быть наказаны

5. Не окончательно, будет дополняться по мере ознакомления с разделом.

С уважением С.Х.

Дискуссия 485

Исторический раздел модерируется. На всей его "территории" действуют, без каких либо ограничений и исключений, Правила ГА.

1. Все слухи и "совершенно достоверные сведения" от ОБС, распространяемые пользователями и "авторитетами", не имеют под собой никаких оснований, и являются ложью.

Никаких преследований по политическим взглядам и убеждениям не будет, и не планировалось изначально. Исключение составляют лишь те, которые запрещены Законами РФ.

2. В разделе категорически запрещаются:

- борцунство в любом виде

- выяснения отношений и переход на личности

- оскорбления оппонентов в ходе дискуссий

- перенос скандалов на другие ветки с жалобами и обвинениями оппонентов, в т.ч. в "Вопросы пользователей"

- оверквотинг (излишнее цитирование). Рекомендую оставлять при ответе лишь небольшую часть цитаты, и пользоваться спойлером. Не повторяйте в постах фото, рисунки.

3. Настоятельно рекомендую использовать ссылки на приводимые (цитируемые) материалы, и не использовать на ветках материалы из сомнительных источников.

- ведя дискуссию, будьте вежливы. Не занимайтесь провоцированием оппонента с иными взглядами, отличными от Ваших.

4. Некоторое время доступ к отдельным веткам будет ограничен для проверки содержания. Все посты, содержащие грубость, хамство, признаки троллинга оппонентов, нецензурную брань, оверквотинг, борцунство и т.п., будут удалены без предупреждения, допустившие ранее нарушение Правил, при этом могут быть наказаны

5. Не окончательно, будет дополняться по мере ознакомления с разделом.

С уважением С.Х.

Отредактировано: Старый Хрыч - 21 ноя 2022 16:36:32

Карма: +3.08

Регистрация: 22.07.2008

Сообщений: 2,011

Читатели: 4

Регистрация: 22.07.2008

Сообщений: 2,011

Читатели: 4

Цитата: sergant от 03.08.2018 16:02:08Ок , северное крыло на начало наступления , полоса прорыва , сверху вниз :

26 ПД , 6 ПД ,1 ТД , 7 ТД , 129 ПД ,6 ТД , 35 ПД , 5 ПД ,106 ПД ,28 ПД .8 ПД ,87 ПД. Напоминаю - эти силы немцы собрали для удара на участке фронта протяжённостью примерно 45 км , который обороняли 3 стрелковые дивизии РККА

Далее смотрим - куда немецкие соединения переместились . Там же совершенно наглядно показано - кто прорывал оборону и расширял прорыв , а кто наступал в глубину, через пробитую брешь..

Прорывали оборону все, потому что сопротивление даже по немецким прогнозам оказалось слабым, развивали наступление именно танковые дивизии. Пехотные дивизии затем наступали, пользуясь общим отходом и дезорганизацией противника, достигнутым главным образом танками.. Естественно пехота применялась как ударное средство для прорыва там где можно, я с этим не спорил. Я утверждаю, что:

Танки и все средства танковой дивизии использовались немцами для прорыва обороны, и в первом эшелоне. Танки были основным средством прорыва обороны в отличие от РККА, добившейся небывалых концентраций артиллерии, недоступных немцам. Танки были главным средством танковых соединений, не пехота, хотя танковая дивизия создавалась как единое взаимосвязанное целое.

Отредактировано: SMF - 03 авг 2018 16:18:05

Юрген

Цитата: SMF от 03.08.2018 16:17:37Прорывали оборону все, потому что сопротивление даже по немецким прогнозам оказалось слабым, развивали наступление именно танковые дивизии. Пехотные дивизии затем наступали, пользуясь общим отходом и дезорганизацией противника, достигнутым главным образом танками.. Естественно пехота применялась как ударное средство для прорыва там где можно, я с этим не спорил. Я утверждаю, что:

Танки и все средства танковой дивизии использовались немцами для прорыва обороны, и в первом эшелоне. Танки были основным средством прорыва обороны в отличие от РККА, добившейся небывалых концентраций артиллерии, недоступных немцам. Танки были главным средством танковых соединений, не пехота, хотя танковая дивизия создавалась как единое взаимосвязанное целое.

Основным средством прорыва обороны у немцев была артиллерия, авиация и пехота, танковые дивизии ставили в одну линию с пехотными, потому что у немцев в механизированных соединениях было много пехоты, в отличие от советских танковых корпусов.

Отредактировано: Юрген - 01 янв 1970

Карма: +3.08

Регистрация: 22.07.2008

Сообщений: 2,011

Читатели: 4

Регистрация: 22.07.2008

Сообщений: 2,011

Читатели: 4

Цитата: Юрген от 03.08.2018 16:29:12Основным средством прорыва обороны у немцев была артиллерия, авиация и пехота, танковые дивизии ставили в одну линию с пехотными, потому что у немцев в механизированных соединениях было много пехоты, в отличие от советских танковых корпусов.

Нет, это не так. Это взгляды ПМВ. еще раз призываю хотя бы немного почитать того же Гудериана, он же вам и подобным вам все разжевывает.

Например

http://militera.lib.…an/10.html

Про артиллерию в частности это

"Задача артиллерии — поражать цели и географические объекты, с которыми танки не могут справиться самостоятельно (к примеру, деревни, или лесистую местность, или крутые склоны холмов, заболоченную или топкую местность), подавлять или ослеплять вероятные наблюдательные посты и точки, где возможно размещение противотанкового оружия, или уничтожать установленные цели, которые могут противодействовать танкам. Дальнобойная артиллерия может успешно блокировать территорию атаки и беспокоить установленные или предполагаемые командные центры и районы сосредоточения или оставаться в состоянии готовности, чтобы прикрывать танковую атаку по мере ее продвижения"

Карма: +122.25

Регистрация: 24.12.2008

Сообщений: 5,420

Читатели: 5

Регистрация: 24.12.2008

Сообщений: 5,420

Читатели: 5

Цитата: SMF от 03.08.2018 16:17:37Прорывали оборону все, потому что сопротивление даже по немецким прогнозам оказалось слабым, развивали наступление именно танковые дивизии. Пехотные дивизии затем наступали, пользуясь общим отходом и дезорганизацией противника, достигнутым главным образом танками.. Естественно пехота применялась как ударное средство для прорыва там где можно, я с этим не спорил. Я утверждаю, что:

Танки и все средства танковой дивизии использовались немцами для прорыва обороны, и в первом эшелоне. Танки были основным средством прорыва обороны в отличие от РККА, добившейся небывалых концентраций артиллерии, недоступных немцам. Танки были главным средством танковых соединений, не пехота, хотя танковая дивизия создавалась как единое взаимосвязанное целое.

Тут спорить не буду - именно потому , что сопротивление оказалось очень слабым, механизированые соединения были введены в прорыв очень рано . На северном фланге все три танковые дивизии были поставлены в первый эшелон, рядом с пехотой - обратите внимание , на этот факт указывают исследователи сражения , как на экстраординарный. И не зря.

Немцам удалось очень быстро достичь успеха , но оборотной стороной стал тот факт , что развить успех оказалось нечем. Впереди , всего в 150 км была Москва , ничем на начало октября не прикрытая . А наступать нечем...

Dimasik

Весьма познавательные данные.

Вкратце, 37 мм почти для любого ЛА смертный приговор

Вкратце, 37 мм почти для любого ЛА смертный приговор

Отредактировано: Dimasik - 06 авг 2018 04:01:26

Dimasik

Уфа

63 года

Карма: +1,017.79

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Интересная статистика

"НЕКОТОРЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ"

• фронтовая бомбардировочная — 4607 СБ, Ар-2, Як-4, Су-2 и 458 Пе-2;

• дальнебомбардировочная — 1622 ДБ-3, ДБ-Зф, 516 ТБ-3 и 9 ТБ-7;

• разведывательная — 560 Р-10, Р-5, P-Z и др.

На западной границе СССР находилось 9261 боевых самолетов: в Ленинградском военном округе (24 авиаполка) — 1270 самолетов, Прибалтийском особом военном округе (19 авиаполков) — 1140, Западном особом военном округе (29 авиаполков) — более 1500, Киевском особом военном округе (32 авиаполка) — 1672, Одесском военном округе (15 авиаполков) — 950. Дальнебомбардировочная авиация насчитывала 1346 самолетов, а ВВС Балтийского, Черноморского, Северного флотов — 1383.

Нападение фашистской Германии на Советский Союз в 1941 г. поставило советскую авиацию в тяжелое положение. Перевооружение частей ВВС новой техникой началось только перед войной, а реорганизация авиационного тыла не была завершена.

В первый день войны немецкая авиация нанесла внезапные удары по советским аэродромам, расположенным в непосредственной близости от границ, на которых базировалось 65% авиации западных военных округов. На земле было уничтожено 800 и в воздухе 400 наших самолетов. Таким образом, с первых же дней войны Люфтваффе завоевали стратегическое господство в воздухе. Наша авиация не смогла в полной мере воспрепятствовать действиям противника. Более того, в ходе стремительного продвижения войск Вермахта в глубь страны, оборонительных боев и отступления Красной Армии, было потеряно огромное количество военной техники, в том числе и самолетов.

Причины были разные: легко поврежденные при налетах, не боепригодные из-за износа двигателей или отсутствия топлива самолеты были уничтожены при отступлении личным составом либо просто брошены. Потери советских ВВС в первые недели 1941 г. составили более 9000 самолетов, из них боевые — около 1500 и почти 8000 — «небоевые».

В общем, потеряв большую часть около 2000 самолётов всего за несколько дней, а к 31 декабря 41 года боевые потери ВВС РККА составили около 21 тыс. самолётов! В соответствии с законом о Ленд-Лизе от 11 марта 1941 года, Советский Союз мог рассчитывать на помощь.

Закон предусматривал что:

• поставленные материалы (машины, различная военная техника, оружие, сырьё, другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежат оплате (статья 5)

• переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);

• в случае заинтересованности американской стороны, не разрушенные и неутраченные техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США.

В период войны мы и получили

Р-40 "Томагаук" -247

Р-40 "Китихаук" - 1887

Р-39 "Аэрокобра" - 4952

Р-63 "Кингкобра" - 2400

Р-47 "Тандерболт" - 195

(итого 9681 истребителей)

А-20 "Бостон" - 2771

В-25 "Митчелл" - 861

(итого 3632 бомбардировщиков)

прочие - 813

ИТОГО из США - 14126

Великобритания:

"Спитфайр","Харрикейн" - 4171

ВСЕГО: 18297

В период Великой Отечественной войны производство и поставка по ленд-лизу самолетов-истребителей характеризуются следующим образом:

ПРОИЗВОДСТВО

Поликарпов И-16 9450

Поликарпов И-152 2408

Поликарпов И-153 3437

ЛаГГ-3 6528 (до 22 июня 1941 г. - 322)

МиГ-3 3222 (до 22 июня 1941 г. - 1301)

Як-1 8721 (до 22 июня 1941 г. - 399)

Як-7 6399

Ла-5 9920

Як-9 16 769

Ла-7 5753

Як-3 4848

ЛЕНД-ЛИЗ

Белл Р-39 «Аэрокобра» 4952

Белл Р-63 «Кингкобра» 2400

«Кэртис» Р-40 «Томагавк», 2397

«Киттихоук», «Уорхоук»

«Хокер Харрикейн» II 2952

«Супермарин Спитфайр» V и IX 1351

«Рипаблик» Р-47 «Тандерболт» 197

Бомбардировщики 3632

В СССР за войну построили

ДБ-3М/Ф и Ил-4 5256

Пе-2 11 247

Ер-2 462

Пе-8 86 – 93

Ту-2С 1111

Согласно имеющимся сведениям, в июне 1941 г. имелось в общей сложности 11 500 истребителей, а до 1945 г. в авиационные подразделения поступило еще 62 880 самолетов. Потеряно было 46 800 самолетов, в том числе во время боевых действий — 20 700.

За время войны советские летчики-истребители одержали около 40 000 побед, в том числе 4900 — морской авиацией и 3900 — истребительной авиацией ПВО.

На 22 июня 1941 года Советские ВВС располагали 1289 экземплярами МиГ-3. Для сравнения: ЛаГГ-3 - 322 машины, Як-1 - 335.За несколько дней до начала Великой Отечественной были приняты документы, касавшиеся улучшения летно-тактических и технических характеристик новых истребителей, которые поступали на вооружение Красной Армии, в том числе - МиГ-3.

отдельно Ил-2. 36136

Ил-10 2 556

- на 22.06.41г ВВС РККА и РККФ насчитывали 32 тыс. самолетов, из них 20 тыс. боевых: 8400 бомбардировщиков, 11500 истребителей и 100 штурмовиков

- накануне ВОВ в европейской части СССР находилось 20 тыс. самолетов, из них 17 тыс. боевых самолетов, в это же время в частях ВВС РККА приграничных военных округов находилось 7139 боевых самолётов, отдельно 1339 самолетов дальнебомбардировочной авиации и 1445 самолетов авиации ВМФ, что суммарно составляло 9917 самолетов

- в июне 1941г в западных ВО имелось почти 1500 самолетов И-15и16 (1300 истребителей И-153 + 6 полков штурмовиков И-153), что из 4226 составляло 1\3 от всей боевой авиации западных округов

- на 22.06.41г советская морская авиация состояла из более 2,5 тыс. боевых самолетов, 859 из которых составляли гидросамолеты, из них 672 МБР-2

- на 22.06.41г советская военно-морская ударная авиация: Балтийский флот - 81 ДБ-3\3Ф, 66 СБ и 12 АР-2; Северный флот - 11 СБ; Черноморский флот - 61 ДБ-3 и 75 СБ

- в июне 1941г в морской авиации Балтийского флота было 108 И-153, Черноморского флота - 73-76 и 18 - на Северном флоте

- 353 истребителя из 656 самолетов имел Балтийский флот накануне ВОВ

- в период с 01.01.1939 по 22.06.1941г РККА получила 17745 боевых самолетов, из которых 3719 были новых типов, не уступающих по основным параметрам лучшим машинам люфтваффе. По другим данным, на начало ВОВ было 2739 самолетов новейших типов Як-1 (412 выпущено на 22.06.41р - Прим.39*), Миг-3 (1094 выпущено на 22.06.41г - Прим.63*), ЛАГГ-3, Пе-2, из которых половина (из них 913 Миг-1\3, что составило 1\4 всех истребителей - Прим.63*) находилась в западных военных округах.

На 22.06.41г поступило в ВВС 917 Миг-3 (переучено 486 лётчиков), 142 Як-1 (переучено 156 лётчиков), 29 ЛАГГ (переучено 90 лётчиков)

- на начало ВОВ было сформировано 79 авиадивизий и 5 авиабригад, из них в состав Западных ВО входили 32 авиадивизии, 119 авиаполков и 36 корпусных эскадрилий. Дальнебомбардировочная авиация на западном направлении была представлена 4 авиакорпусами и 1 отдельной авиадивизией в количестве 1546 самолетов. Количество авиаполков к июню 1941г увеличилось на 80% по сравнению с началом 1939г

- ВОВ встретили 5 тяжелобомбардировочных корпусов, 3 отдельные авиадивизии и один отдельный полк советской дальнебомбардировочной авиации – около 1000 самолетов, из них за полгода войны было потеряно 2\3. К лету 1943г дальнебомбардировочная авиация состояла из 8 авиакорпусов и насчитывала более 1000 самолетов и экипажей.

- к весне-началу лета 1944г АДД ВВС РККА насчитывала 66 авиаполков, объединенных в 22 авиадивизии и 9 корпусов, что ориентировочно составляли 1000 дальних бомбардировщиков

- на начало ВОВ было выпущено 1528 дальних бомбардировщиков ДБ-3 и 818 тяжелых бомбардировщиков ТБ-3

(- к весне 1942г СССР достиг довоенного уровня выпуска самолетов - не менее 1000 боевых самолётов в месяц, со второй половины 1942г вышел на рубеж выпуска 2500 самолетов в месяц при общих ежемесячных потерях 1000 самолетов. С июня 1941 по декабрь 1944 было выпущено 97 тыс. самолетов

- 34 тыс. самолетов выпустили в СССР в 1943г, 40 тыс. в 1944г, а всего за ВОВ - 125 тыс. самолетов. По другим данным, за 1941-45гг было выпущено 115600 боевых самолетов, из них около 20 тыс. бомбардировщиков, 33 тыс. штурмовиков и почти 63 тыс. истребителей

- со второй половины 1942г в РККА происходит создание резервных авиационных корпусов, так с сентября и по конец 1942г было создано 9 таких корпусов, а в дальнейшем - еще 23, каждый из которых состоял из 2-3 дивизий - на 22.06.1942г 85% всей советской дальнебомбардировочной авиации составляли 1789 самолетов ДБ-3 (с модификации ДБ-3ф назывался ИЛ-4), остальные 15% - СБ-3. Эти самолеты не попали под первые удары немецкой авиации, так как базировались относительно далеко от границы

- за годы выпуска (1936-40) было построено 6831 советский бомбардировщик СБ

- 10292 И-16 и его модификации были выпущены с 1934г по 1942г

- 16 тыс. Як-9 было произведено в годы войны

- 6528 истребителей ЛАГГ-3 было выпущено в годы ВОВ (спорный во многих отношениях самолет)

- 3172 Миг-1\3 всего было построено

- 36 тыс. штурмовиков Ил-2 было выпущено в 1941-45гг

Потери штурмовиков за годы войны составили около 23 тыс.

- за годы ВОВ погибло 11 тыс. советских лётчиков-штурмовиков

- в 1944г в частях на каждого советского летчика-штурмовика приходилось по два самолета

- жизнь самолета-штурмовика длилась в среднем 10-15 вылетов, а 25% летчиков сбивались в первом вылете, тогда как для уничтожения одного немецкого танка требовалось не менее 10 вылетов

- в СССР по ленд-лизу поступило около 19537 боевых самолетов, из которых 13804 истребителя, 4735 бомбардировщиков, 709 транспортных самолетов, 207 гидросамолетов-разведчиков и 82 учебных самолета

- к началу 1944г СССР располагал 11000 боевых самолетов, немцы - не более 2000. За 4 года войны СССР построил 137271 самолет (есть также данные, что с июня 1941 по декабрь 1944 было выпущено 97 тысяч боевых самолётов) и получил по ленд-лизу 18865 самолетов всех типов, из них 638 самолетов было утрачено при транспортировке. По другим данным, что на начало 1944г советских боевых самолетов было в 6 раз больше, чем всех немецких самолетов

- на "небесном тихоходе" - У-2вс воевало в годы ВОВ около 50 авиаполков

- из монографии "1941 год - уроки и выводы": "...из 250 тыс. самолето-вылетов, выполненных советской авиацией за первые три месяца войны, по танковым и моторизованным колоннам противника ..." Рекордным месяцем для люфтваффе был июнь 1942г, когда было выполнено (по данным советских постов ВНОС) 83 949 вылетов боевых самолетов всех типов. Другими словами, "разгромленная и уничтоженная на земле" советская авиация летала летом 1941г с интенсивностью, которую немцы смогли достигнуть только в одном месяце за всю войну

- в течении 1942г погибло 6178 (24%) советских военных летчиков, что на более, чем 1700 человек больше, чем погибло в 1941г

- Средняя живучесть советских пилотов в годы Отечественной войны:

пилот истребителя - 64 боевых вылета

пилот штурмовика - 11 боевых вылетов

пилот бомбардировщика - 48 боевых вылетов

пилот торпедоносца - 3,8 боевых вылета

- аварийность в ВВС РККА накануне ВОВ была огромная - в среднем разбивалось 2-3 самолета в день. Эта ситуация во многом сохранилась и в войну. Не случайно во время войны не боевые потери самолетов составляли свыше 50%

- "неучтенная убыль" - 5240 советских самолетов, оставшихся на аэродромах после захвата их немцами в 1941г

- средние ежемесячные потери ВВС РККА с 1942 по май 1945г составляли 1000 самолетов, из них не боевые - свыше 50%, а в 1941г боевые потери составляли 1700 самолетов, а общие - 3500 в месяц

- не боевые потери советской боевой авиации в ВОВ составили 60300 самолетов (56,7%)

- в 1944г потери советской боевой авиации составили 24800 машин, из них 9700 - боевые потери, и 15100 - не боевые потери

- от 19 до 22 тыс. советских истребителей было потеряно в ВОВ (Прим.23*)

- в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР №632-230сс от 22.03.1946г "О перевооружении ВВС, истребительной авиации ПВО и авиации ВМС на современные самолеты отечественного производства": "...снять с вооружения в 1946г и списать: самолеты-истребители иностранных типов, в том числе "Aircobra" - 2216 самолетов, "Thunderbolt" - 186 самолетов, "Kingcobra" - 2344 самолета, "Kittyhawk" - 1986 самолетов, "Spitfire" - 1139 самолетов, "Hurricane" - 421 самолет. Итого: 7392 самолета и 11937 устаревших отечественных самолетов.

http://beloepyatno.blogspot.ru/2013/02/blog-post_9.html

В общем, каждый пятый самолёт был поставлен по Ленд-Лизу.

В разных источниках, что мною указаны приведены данные, которые имеют небольшое различие. Полагаю, что это не принципиально. Я добросовестно добывал данные используя как минимум 2 или 3 источника. Они обозначены. Третий источник-это Мировая Авиация. Энциклопедию Мировой Авиации” отпечатанную в Лондоне, на русском языке. Эта огромная книга в килограммов 5 массы попросту могла убить при неграмотном её использовании.

А вот данные о сбитых самолётах и погибших лётчиках.

ВВС СССР 47.844 самолётов , _34.500 убитых

ВВС Германии:__85.650 самолётов,___57.137 убитых

ВВС Британии: _15.175 самолётов , ____56.821 убитых

ВВС Америки: __41,575 самолётов , _40,061 убитых

ВВС Японии: ___49.485 самолётов , __60,750 убитых

"НЕКОТОРЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ИТОГИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ"

Немного авиационной статистики военных лет.

В начале войны в составе советской авиации ВВС РККА находилось примерно 17500 боевых самолетов:

• истребительная авиация имела 3552 И-16, 2898 И-153, 748 И-15, 1309 МиГ-3, 399 Як-1, 322 ЛаГГ-3;

• штурмовая — 362 И-15бис, И-153, Ди-6 и 249 Ил-2;

В начале войны в составе советской авиации ВВС РККА находилось примерно 17500 боевых самолетов:

• истребительная авиация имела 3552 И-16, 2898 И-153, 748 И-15, 1309 МиГ-3, 399 Як-1, 322 ЛаГГ-3;

• штурмовая — 362 И-15бис, И-153, Ди-6 и 249 Ил-2;

• фронтовая бомбардировочная — 4607 СБ, Ар-2, Як-4, Су-2 и 458 Пе-2;

• дальнебомбардировочная — 1622 ДБ-3, ДБ-Зф, 516 ТБ-3 и 9 ТБ-7;

• разведывательная — 560 Р-10, Р-5, P-Z и др.

На западной границе СССР находилось 9261 боевых самолетов: в Ленинградском военном округе (24 авиаполка) — 1270 самолетов, Прибалтийском особом военном округе (19 авиаполков) — 1140, Западном особом военном округе (29 авиаполков) — более 1500, Киевском особом военном округе (32 авиаполка) — 1672, Одесском военном округе (15 авиаполков) — 950. Дальнебомбардировочная авиация насчитывала 1346 самолетов, а ВВС Балтийского, Черноморского, Северного флотов — 1383.

Нападение фашистской Германии на Советский Союз в 1941 г. поставило советскую авиацию в тяжелое положение. Перевооружение частей ВВС новой техникой началось только перед войной, а реорганизация авиационного тыла не была завершена.

В первый день войны немецкая авиация нанесла внезапные удары по советским аэродромам, расположенным в непосредственной близости от границ, на которых базировалось 65% авиации западных военных округов. На земле было уничтожено 800 и в воздухе 400 наших самолетов. Таким образом, с первых же дней войны Люфтваффе завоевали стратегическое господство в воздухе. Наша авиация не смогла в полной мере воспрепятствовать действиям противника. Более того, в ходе стремительного продвижения войск Вермахта в глубь страны, оборонительных боев и отступления Красной Армии, было потеряно огромное количество военной техники, в том числе и самолетов.

Причины были разные: легко поврежденные при налетах, не боепригодные из-за износа двигателей или отсутствия топлива самолеты были уничтожены при отступлении личным составом либо просто брошены. Потери советских ВВС в первые недели 1941 г. составили более 9000 самолетов, из них боевые — около 1500 и почти 8000 — «небоевые».

В общем, потеряв большую часть около 2000 самолётов всего за несколько дней, а к 31 декабря 41 года боевые потери ВВС РККА составили около 21 тыс. самолётов! В соответствии с законом о Ленд-Лизе от 11 марта 1941 года, Советский Союз мог рассчитывать на помощь.

Закон предусматривал что:

• поставленные материалы (машины, различная военная техника, оружие, сырьё, другие предметы), уничтоженные, утраченные и использованные во время войны, не подлежат оплате (статья 5)

• переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов);

• в случае заинтересованности американской стороны, не разрушенные и неутраченные техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США.

В период войны мы и получили

Р-40 "Томагаук" -247

Р-40 "Китихаук" - 1887

Р-39 "Аэрокобра" - 4952

Р-63 "Кингкобра" - 2400

Р-47 "Тандерболт" - 195

(итого 9681 истребителей)

А-20 "Бостон" - 2771

В-25 "Митчелл" - 861

(итого 3632 бомбардировщиков)

прочие - 813

ИТОГО из США - 14126

Великобритания:

"Спитфайр","Харрикейн" - 4171

ВСЕГО: 18297

В период Великой Отечественной войны производство и поставка по ленд-лизу самолетов-истребителей характеризуются следующим образом:

ПРОИЗВОДСТВО

Поликарпов И-16 9450

Поликарпов И-152 2408

Поликарпов И-153 3437

ЛаГГ-3 6528 (до 22 июня 1941 г. - 322)

МиГ-3 3222 (до 22 июня 1941 г. - 1301)

Як-1 8721 (до 22 июня 1941 г. - 399)

Як-7 6399

Ла-5 9920

Як-9 16 769

Ла-7 5753

Як-3 4848

ЛЕНД-ЛИЗ

Белл Р-39 «Аэрокобра» 4952

Белл Р-63 «Кингкобра» 2400

«Кэртис» Р-40 «Томагавк», 2397

«Киттихоук», «Уорхоук»

«Хокер Харрикейн» II 2952

«Супермарин Спитфайр» V и IX 1351

«Рипаблик» Р-47 «Тандерболт» 197

Бомбардировщики 3632

В СССР за войну построили

ДБ-3М/Ф и Ил-4 5256

Пе-2 11 247

Ер-2 462

Пе-8 86 – 93

Ту-2С 1111

Согласно имеющимся сведениям, в июне 1941 г. имелось в общей сложности 11 500 истребителей, а до 1945 г. в авиационные подразделения поступило еще 62 880 самолетов. Потеряно было 46 800 самолетов, в том числе во время боевых действий — 20 700.

За время войны советские летчики-истребители одержали около 40 000 побед, в том числе 4900 — морской авиацией и 3900 — истребительной авиацией ПВО.

На 22 июня 1941 года Советские ВВС располагали 1289 экземплярами МиГ-3. Для сравнения: ЛаГГ-3 - 322 машины, Як-1 - 335.За несколько дней до начала Великой Отечественной были приняты документы, касавшиеся улучшения летно-тактических и технических характеристик новых истребителей, которые поступали на вооружение Красной Армии, в том числе - МиГ-3.

отдельно Ил-2. 36136

Ил-10 2 556

- на 22.06.41г ВВС РККА и РККФ насчитывали 32 тыс. самолетов, из них 20 тыс. боевых: 8400 бомбардировщиков, 11500 истребителей и 100 штурмовиков

- накануне ВОВ в европейской части СССР находилось 20 тыс. самолетов, из них 17 тыс. боевых самолетов, в это же время в частях ВВС РККА приграничных военных округов находилось 7139 боевых самолётов, отдельно 1339 самолетов дальнебомбардировочной авиации и 1445 самолетов авиации ВМФ, что суммарно составляло 9917 самолетов

- в июне 1941г в западных ВО имелось почти 1500 самолетов И-15и16 (1300 истребителей И-153 + 6 полков штурмовиков И-153), что из 4226 составляло 1\3 от всей боевой авиации западных округов

- на 22.06.41г советская морская авиация состояла из более 2,5 тыс. боевых самолетов, 859 из которых составляли гидросамолеты, из них 672 МБР-2

- на 22.06.41г советская военно-морская ударная авиация: Балтийский флот - 81 ДБ-3\3Ф, 66 СБ и 12 АР-2; Северный флот - 11 СБ; Черноморский флот - 61 ДБ-3 и 75 СБ

- в июне 1941г в морской авиации Балтийского флота было 108 И-153, Черноморского флота - 73-76 и 18 - на Северном флоте

- 353 истребителя из 656 самолетов имел Балтийский флот накануне ВОВ

- в период с 01.01.1939 по 22.06.1941г РККА получила 17745 боевых самолетов, из которых 3719 были новых типов, не уступающих по основным параметрам лучшим машинам люфтваффе. По другим данным, на начало ВОВ было 2739 самолетов новейших типов Як-1 (412 выпущено на 22.06.41р - Прим.39*), Миг-3 (1094 выпущено на 22.06.41г - Прим.63*), ЛАГГ-3, Пе-2, из которых половина (из них 913 Миг-1\3, что составило 1\4 всех истребителей - Прим.63*) находилась в западных военных округах.

На 22.06.41г поступило в ВВС 917 Миг-3 (переучено 486 лётчиков), 142 Як-1 (переучено 156 лётчиков), 29 ЛАГГ (переучено 90 лётчиков)

- на начало ВОВ было сформировано 79 авиадивизий и 5 авиабригад, из них в состав Западных ВО входили 32 авиадивизии, 119 авиаполков и 36 корпусных эскадрилий. Дальнебомбардировочная авиация на западном направлении была представлена 4 авиакорпусами и 1 отдельной авиадивизией в количестве 1546 самолетов. Количество авиаполков к июню 1941г увеличилось на 80% по сравнению с началом 1939г

- ВОВ встретили 5 тяжелобомбардировочных корпусов, 3 отдельные авиадивизии и один отдельный полк советской дальнебомбардировочной авиации – около 1000 самолетов, из них за полгода войны было потеряно 2\3. К лету 1943г дальнебомбардировочная авиация состояла из 8 авиакорпусов и насчитывала более 1000 самолетов и экипажей.

- к весне-началу лета 1944г АДД ВВС РККА насчитывала 66 авиаполков, объединенных в 22 авиадивизии и 9 корпусов, что ориентировочно составляли 1000 дальних бомбардировщиков

- на начало ВОВ было выпущено 1528 дальних бомбардировщиков ДБ-3 и 818 тяжелых бомбардировщиков ТБ-3

(- к весне 1942г СССР достиг довоенного уровня выпуска самолетов - не менее 1000 боевых самолётов в месяц, со второй половины 1942г вышел на рубеж выпуска 2500 самолетов в месяц при общих ежемесячных потерях 1000 самолетов. С июня 1941 по декабрь 1944 было выпущено 97 тыс. самолетов

- 34 тыс. самолетов выпустили в СССР в 1943г, 40 тыс. в 1944г, а всего за ВОВ - 125 тыс. самолетов. По другим данным, за 1941-45гг было выпущено 115600 боевых самолетов, из них около 20 тыс. бомбардировщиков, 33 тыс. штурмовиков и почти 63 тыс. истребителей

- со второй половины 1942г в РККА происходит создание резервных авиационных корпусов, так с сентября и по конец 1942г было создано 9 таких корпусов, а в дальнейшем - еще 23, каждый из которых состоял из 2-3 дивизий - на 22.06.1942г 85% всей советской дальнебомбардировочной авиации составляли 1789 самолетов ДБ-3 (с модификации ДБ-3ф назывался ИЛ-4), остальные 15% - СБ-3. Эти самолеты не попали под первые удары немецкой авиации, так как базировались относительно далеко от границы

- за годы выпуска (1936-40) было построено 6831 советский бомбардировщик СБ

- 10292 И-16 и его модификации были выпущены с 1934г по 1942г

- 16 тыс. Як-9 было произведено в годы войны

- 6528 истребителей ЛАГГ-3 было выпущено в годы ВОВ (спорный во многих отношениях самолет)

- 3172 Миг-1\3 всего было построено

- 36 тыс. штурмовиков Ил-2 было выпущено в 1941-45гг

Потери штурмовиков за годы войны составили около 23 тыс.

- за годы ВОВ погибло 11 тыс. советских лётчиков-штурмовиков

- в 1944г в частях на каждого советского летчика-штурмовика приходилось по два самолета

- жизнь самолета-штурмовика длилась в среднем 10-15 вылетов, а 25% летчиков сбивались в первом вылете, тогда как для уничтожения одного немецкого танка требовалось не менее 10 вылетов

- в СССР по ленд-лизу поступило около 19537 боевых самолетов, из которых 13804 истребителя, 4735 бомбардировщиков, 709 транспортных самолетов, 207 гидросамолетов-разведчиков и 82 учебных самолета

- к началу 1944г СССР располагал 11000 боевых самолетов, немцы - не более 2000. За 4 года войны СССР построил 137271 самолет (есть также данные, что с июня 1941 по декабрь 1944 было выпущено 97 тысяч боевых самолётов) и получил по ленд-лизу 18865 самолетов всех типов, из них 638 самолетов было утрачено при транспортировке. По другим данным, что на начало 1944г советских боевых самолетов было в 6 раз больше, чем всех немецких самолетов

- на "небесном тихоходе" - У-2вс воевало в годы ВОВ около 50 авиаполков

- из монографии "1941 год - уроки и выводы": "...из 250 тыс. самолето-вылетов, выполненных советской авиацией за первые три месяца войны, по танковым и моторизованным колоннам противника ..." Рекордным месяцем для люфтваффе был июнь 1942г, когда было выполнено (по данным советских постов ВНОС) 83 949 вылетов боевых самолетов всех типов. Другими словами, "разгромленная и уничтоженная на земле" советская авиация летала летом 1941г с интенсивностью, которую немцы смогли достигнуть только в одном месяце за всю войну

- в течении 1942г погибло 6178 (24%) советских военных летчиков, что на более, чем 1700 человек больше, чем погибло в 1941г

- Средняя живучесть советских пилотов в годы Отечественной войны:

пилот истребителя - 64 боевых вылета

пилот штурмовика - 11 боевых вылетов

пилот бомбардировщика - 48 боевых вылетов

пилот торпедоносца - 3,8 боевых вылета

- аварийность в ВВС РККА накануне ВОВ была огромная - в среднем разбивалось 2-3 самолета в день. Эта ситуация во многом сохранилась и в войну. Не случайно во время войны не боевые потери самолетов составляли свыше 50%

- "неучтенная убыль" - 5240 советских самолетов, оставшихся на аэродромах после захвата их немцами в 1941г

- средние ежемесячные потери ВВС РККА с 1942 по май 1945г составляли 1000 самолетов, из них не боевые - свыше 50%, а в 1941г боевые потери составляли 1700 самолетов, а общие - 3500 в месяц

- не боевые потери советской боевой авиации в ВОВ составили 60300 самолетов (56,7%)

- в 1944г потери советской боевой авиации составили 24800 машин, из них 9700 - боевые потери, и 15100 - не боевые потери

- от 19 до 22 тыс. советских истребителей было потеряно в ВОВ (Прим.23*)

- в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР №632-230сс от 22.03.1946г "О перевооружении ВВС, истребительной авиации ПВО и авиации ВМС на современные самолеты отечественного производства": "...снять с вооружения в 1946г и списать: самолеты-истребители иностранных типов, в том числе "Aircobra" - 2216 самолетов, "Thunderbolt" - 186 самолетов, "Kingcobra" - 2344 самолета, "Kittyhawk" - 1986 самолетов, "Spitfire" - 1139 самолетов, "Hurricane" - 421 самолет. Итого: 7392 самолета и 11937 устаревших отечественных самолетов.

http://beloepyatno.blogspot.ru/2013/02/blog-post_9.html

В общем, каждый пятый самолёт был поставлен по Ленд-Лизу.

В разных источниках, что мною указаны приведены данные, которые имеют небольшое различие. Полагаю, что это не принципиально. Я добросовестно добывал данные используя как минимум 2 или 3 источника. Они обозначены. Третий источник-это Мировая Авиация. Энциклопедию Мировой Авиации” отпечатанную в Лондоне, на русском языке. Эта огромная книга в килограммов 5 массы попросту могла убить при неграмотном её использовании.

А вот данные о сбитых самолётах и погибших лётчиках.

ВВС СССР 47.844 самолётов , _34.500 убитых

ВВС Германии:__85.650 самолётов,___57.137 убитых

ВВС Британии: _15.175 самолётов , ____56.821 убитых

ВВС Америки: __41,575 самолётов , _40,061 убитых

ВВС Японии: ___49.485 самолётов , __60,750 убитых

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

Уфа

63 года

Карма: +1,017.79

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Потери ВВС разных стран во Второй Мировой Войне (Черновик)

Цитата

-- 29-5-2011 22:00 первое сообщение в теме:

Весьма часто этот вопрос возникает.

Пожалуй,имеет смысл для удобства вынести его в отдельную тему.В процессе обсуждения, цифры в стартовом_посте могут корректироваться.

Итак, поехали:

====================================================================

RAF:

quote:

'The Air Ministry was able to compile the following figures up to 31 May 1947:

Killed in action or died while prisoners of war 47,268

Killed in flying or ground accidents 8,195

Killed in ground-battle action 37

Total fatal casualties to aircrew 55,500

Prisoners of war, including many wounded 9,838

Wounded in aircraft which returned from operations 4,200

Wounded in flying or ground accidents in U. K. 4,203

Total wounded, other than prisoners of war 8,403

Total aircrew casualties 73,741'

http://www.rafinfo.org.uk/BCWW2Losses/

, или 44.4% смертность из общего числа экипажей бомберов (55.573 убитых из общего числа в 125.000 человек RAF.)

,т.е.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ВВС Британии: _15.175 самолётов , ____56.821 убитых (см.пост #90)

===================================================================

ВВС Америки: __41,575 самолётов , _40,061 убитых (см.пост #3)

====================================================================

ВВС СССР :____ 47.844 самолётов , _34.500 убитых (см.пост #66)

====================================================================

ВВС Германии:__85.650 самолётов,___57.137 убитых (см.пост #16)

====================================================================

ВВС Японии: ___49.485 самолётов , __60,750 убитых (см.пост #92)

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

Уфа

63 года

Карма: +1,017.79

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Цитата: sergant от 02.08.2018 07:02:34Это в 1941 году.

Уже к середине 1942 года АДД насчитывала примерно 340 машин , из которых 180 - Ли-2.

К 1943 году Ли-2 практически полностью заменили ТБ-3 . Учитывая большие потери Ил-4 в первые месяцы войны и отвлечение части Илов в морскую авиацию , можно довольно уверенно говорить о том , что рабочей лошадкой АДД был именно Ли-2. К концу войны этими самолётами были вооружены 19 авиаполков 18-й воздушной армии. Для сравнения - ТБ-3 к концу войны сохранилось только 10.

По разным сведениям за 1941 - 1945 было произведено около 2000 Ли-2,

но скорее это с начала производства, так как по разным данным

с начала войны до эвакуации в Ташкент на 84 завод выпустил 260 ПС-84, а в Ташкенте с 1942 и до конца ВОВ около 1100 Ли-2.

По любому это более чем в три раза меньше меньше чем выпуск 1 528 (ДБ-3) + 5 256 (Ил-4).

Средний транспортно-пассажирский самолет Ли-2 (ПС-84).

.

Кроме того в АДД поставлялись ЕР-2 (общий выпуск 462 шт), 93 ПЕ-8, по ленд-лизу поставлено 862 В-25 «Митчелл»...

Отредактировано: AndreyK-AV - 07 авг 2018 08:42:58

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

Уфа

63 года

Карма: +1,017.79

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Утром 27 марта 1943 года первый советский реактивный истребитель «БИ-1» взлетел с аэродрома НИИ ВВС Кольцово в Свердловской области. Проходил седьмой по счету испытательный полет на достижение максимальной скорости. Достигнув двухкилометровой высоты и набрав скорость около 800 км/ч, самолет на 78-й секунде после выработки топлива неожиданно перешел в пике и столкнулся с землей. Сидевший за штурвалом опытный летчик-испытатель Г. Я. Бахчиванджи погиб. Эта катастрофа стала важным этапом в развитии самолетов с жидкостными ракетными двигателями в СССР, но хотя работы по ним и продолжались до конца 1940-х годов, данное направление развития авиации оказалось тупиковым. Тем не менее эти первые, хотя и не слишком удачные шаги оказали серьезное влияние на всю дальнейшую историю послевоенного развития советского авиа- и ракетостроения…

....

И вот почти после года испытаний в феврале 1940 г. состоялся первый полет «РП-318–1» на буксире за самолетом «Р 5». Летчик-испытатель?В. П. Федоров на высоте 2800 м отцепил буксировочный трос и запустил ракетный двигатель. За ракетопланом появилось небольшое облачко от зажигательного пиропатрона, потом бурый дым, затем огненная струя длиной около метра. «РП-318–1», развив максимальную скорость — всего лишь в 165 км/ч, перешел в полет с набором высоты.

Это скромное достижение все же позволило СССР вступить в члены довоенного «реактивного клуба» ведущих авиационных держав…

«Ближний истребитель»

Успехи немецких конструкторов не прошли незамеченными для советского руководства. В июле 1940 г. Комитет обороны при Совнаркоме принял постановление, определившее создание первых отечественных самолетов с реактивными двигателями. В постановлении, в частности, предусматривалось решение вопросов «о применении реактивных двигателей большой мощности для сверхскоростных стратосферных полетов»…

Массированные налеты люфтваффе на британские города и отсутствие в Советском Союзе достаточного количества радиолокационных станций выявили необходимость создания истребителя-перехватчика для прикрытия особо важных объектов, над проектом которого с весны 1941 г. начали работать молодые инженеры А. Я. Березняк и А. М. Исаев из ОКБ конструктора В. Ф. Болховитинова. Концепция их ракетного перехватчика с двигателем Душкина или «ближнего истребителя» опиралась на предложение Королева, выдвинутое еще в 1938 г.

«Ближний истребитель» при появлении самолета противника должен был быстро взлететь и, обладая высокой скороподъемностью и скоростью, догнать и уничтожить врага в первой атаке, затем после выработки топлива, используя запас высоты и скорости, спланировать на посадку.

Проект отличался необычайной простотой и дешевизной — вся конструкция должна была быть цельнодеревянной из клееной фанеры. Из металла изготовлялись рама двигателя, защита пилота и шасси, которые убирались под воздействием сжатого воздуха.

С началом войны Болховитинов привлек к работе над самолетом все ОКБ. В июле 1941 г. эскизный проект с пояснительной запиской был отправлен Сталину, и в августе Государственный комитет обороны принял решение о срочной постройке перехватчика, который был необходим частям ПВО Москвы. Согласно приказу по Наркомату авиапромышленности на изготовление машины отводилось 35 дней.

Самолет, получивший название «БИ» (ближний истребитель или, как в дальнейшем интерпретировали журналисты, «Березняк — Исаев») строили почти без детальных рабочих чертежей, вычерчивая на фанере его части в натуральную величину. Обшивка фюзеляжа выклеивалась на болванке из шпона, затем крепилась к каркасу. Киль выполнялся заодно с фюзеляжем, как и тонкое деревянное крыло кессонной конструкции, и обтягивался полотном. Деревянным был даже лафет для двух 20-мм пушек ШВАК с боезапасом из 90 снарядов. ЖРД Д-1 А-1100 устанавливался в хвостовой части фюзеляжа. Двигатель расходовал 6 кг керосина и кислоты в секунду. Общий запас топлива на борту самолета, равный 705 кг, обеспечивал работу двигателя в течение почти 2 мин. Расчетная взлетная масса самолета «БИ» составляла 1650 кг при массе пустого 805 кг.

В целях сокращения времени создания перехватчика по требованию заместителя наркома авиационной промышленности по опытному самолетостроению А. С. Яковлева планер самолета «БИ» был исследован в натурной аэродинамической трубе ЦАГИ, a на аэродроме летчик-испытатель Б. Н. Кудрин начал пробежки и подлеты на буксире. С разработкой силовой установки пришлось изрядно повозиться, поскольку азотная кислота разъедала баки и проводку и оказывала вредное воздействие на человека.

Однако все работы были прерваны в связи с эвакуацией ОКБ на Урал в поселок Белимбай в октябре 1941 г. Там с целью отладки работы систем ЖРД смонтировали наземный стенд — фюзеляж «БИ» с камерой сгорания, баками и трубопроводами. К весне 1942 г. программа наземных испытаний была завершена. Вскоре с конструкцией самолета и стендовой испытательной установкой ознакомился выпущенный из тюрьмы Глушко.

Летные испытания уникального истребителя поручили капитану Бахчиванджи, который совершил 65 боевых вылетов на фронте и сбил 5 немецких самолетов. Он предварительно освоил управление системами на стенде.

Утро 15 мая 1942 г. навсегда вошло в историю отечественной космонавтики и авиации, взлетом с грунта первого советского самолета с жидкостным реактивным двигателем. Полет, который продолжался 3 мин 9 сек на скорости 400 км/ч и при скороподъемности — 23 м/с, произвел сильное впечатление на всех присутствующих. Вот как об этом вспоминал Болховитинов в 1962 г.: «Для нас, стоявших на земле, этот взлет был необычным. Непривычно быстро набирая скорость, самолет через 10 секунд оторвался от земли и через 30 секунд скрылся из глаз. Только пламя двигателя говорило о том, где он находится. Так прошло несколько минут. Не скрою, у меня затряслись поджилки».

Члены государственной комиссии отметили в официальном акте, что «взлет и полет самолета «БИ-1» с ракетным двигателем, впервые примененным в качестве основного двигателя самолета, доказал возможность практического осуществления полета на новом принципе, что открывает новое направление развития авиации». Летчик-испытатель отмечал, что полет на самолете «БИ» в сравнении с обычными типами самолетов исключительно приятен, а по легкости управления самолет превосходит другие истребители.

Через день после испытаний в Билимбае была устроена торжественная встреча и митинг. Над столом президиума висел плакат: «Привет капитану Бахчиванджи, летчику, совершившему полет в новое!».

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

Карма: +122.25

Регистрация: 24.12.2008

Сообщений: 5,420

Читатели: 5

Регистрация: 24.12.2008

Сообщений: 5,420

Читатели: 5

Цитата: AndreyK-AV от 07.08.2018 08:40:24По разным сведениям за 1941 - 1945 было произведено около 2000 Ли-2,

но скорее это с начала производства, так как по разным данным

с начала войны до эвакуации в Ташкент на 84 завод выпустил 260 ПС-84, а в Ташкенте с 1942 и до конца ВОВ около 1100 Ли-2.

По любому это более чем в три раза меньше меньше чем выпуск 1 528 (ДБ-3) + 5 256 (Ил-4).

Средний транспортно-пассажирский самолет Ли-2 (ПС-84).

.

Кроме того в АДД поставлялись ЕР-2 (общий выпуск 462 шт), 93 ПЕ-8, по ленд-лизу поставлено 862 В-25 «Митчелл»...

+ 700 С-47 по ленд-лизу

На 10 мая 1945 г. в составе АДД было:

Ли-2 - 593

Ил-4 - 559

Б-25 - 357

Ер-2 - 102

Уфа

63 года

Карма: +1,017.79

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Цитата: sergant от 07.08.2018 12:00:35+ 700 С-47 по ленд-лизу

На 10 мая 1945 г. в составе АДД было:

Ли-2 - 593

Ил-4 - 559

Б-25 - 357

Ер-2 - 102

Ну да, однако судя по материалам сети С-47 поступали в транспортные части,

.

Однако очень много С-47 поступило в чисто транспортные подразделения. На это были свои причины. Ли-2 в том виде, в котором он выпускался в войну Ташкентским авиазаводом, был самолетом двойного назначения—транспортным и одновременно дальним ночным бомбардировщиком, а С-47 являлся чисто транспортной машиной.

Поэтому Ли-2 вооружали преимущественно дальнебомбардировочные части, а С-47 — транспортные. Хотя по нескольку С-47 обычно передавали и в полки, укомплектованные Ли-2. Так, три С-47 имел 102-й бомбардировочный полк (бап). Они использовались для выполнения специальных заданий, для хозяйственных нужд и как «техпомощь» при вынужденных посадках самолетов полка.

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

Уфа

63 года

Карма: +1,017.79

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Цитата: AndreyK-AV от 07.08.2018 10:48:00

В развитие

|

| ||||||||||||

| |

|

Отредактировано: AndreyK-AV - 07 авг 2018 15:50:48

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

Карма: +122.25

Регистрация: 24.12.2008

Сообщений: 5,420

Читатели: 5

Регистрация: 24.12.2008

Сообщений: 5,420

Читатели: 5

Цитата: AndreyK-AV от 07.08.2018 12:21:18Ну да, однако судя по материалам сети С-47 поступали в транспортные части,

.

Однако очень много С-47 поступило в чисто транспортные подразделения. На это были свои причины. Ли-2 в том виде, в котором он выпускался в войну Ташкентским авиазаводом, был самолетом двойного назначения—транспортным и одновременно дальним ночным бомбардировщиком, а С-47 являлся чисто транспортной машиной.

Поэтому Ли-2 вооружали преимущественно дальнебомбардировочные части, а С-47 — транспортные. Хотя по нескольку С-47 обычно передавали и в полки, укомплектованные Ли-2. Так, три С-47 имел 102-й бомбардировочный полк (бап). Они использовались для выполнения специальных заданий, для хозяйственных нужд и как «техпомощь» при вынужденных посадках самолетов полка.

При этом Ли-2 был одним из самых живучих самолётов ВВС - одна потеря на 670 часов налёта, при годовом налёте 500 часов.

Уфа

63 года

Карма: +1,017.79

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

«Звенья» одной войны

Летом 1938-го в СССР прошли успешные испытания авиационной системы «Звено-СПБ». СПБ – составной пикирующий бомбардировщик. Уже осенью того же года он был принят на вооружение.

Система, созданная Владимиром Вахмистровым (бывшим офицером-авиатором царской армии), представляла собой, по современной терминологии, ударно-авиационный комплекс, состоящий из самолета-носителя и бортовых истребителей. Система в модификациях от «Звена-1» до «Звена-7» отрабатывалась под руководством конструктора с 1931 года с использованием сначала тяжелого бомбардировщика ТБ-1, а затем ТБ-3.

“Появление серийных пикирующих бомбардировщиков Пе-2, а затем и Ту-2 сняло необходимость в наличии авианосцев”

“Отсоединившись от ТБ-3, четыре И-16 отбомбились по нефтеперерабатывающему заводу в Констанце”

Несмотря на малочисленность «Звеньев-СПБ», они спорадически использовались на протяжении года, но несмотря на выпавшие на их долю боевые успехи, ТБ-3 оказался слишком уязвим. По-прежнему увлеченный своей идеей, Вахмистров взялся было за следующие проекты, в одном из которых носителем выступал тяжелый бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8), а бортовыми истребителями – МиГ-3 и ЛаГГ-3, однако фронтовая ситуация изменилась. Появление на вооружении запущенных в массовую серию пикирующих бомбардировщиков Пе-2, а затем и поступление в ВВС превосходных Ту-2 сняло необходимость в наличии авианосцев.

Летом 1938-го в СССР прошли успешные испытания авиационной системы «Звено-СПБ». СПБ – составной пикирующий бомбардировщик. Уже осенью того же года он был принят на вооружение.

Система, созданная Владимиром Вахмистровым (бывшим офицером-авиатором царской армии), представляла собой, по современной терминологии, ударно-авиационный комплекс, состоящий из самолета-носителя и бортовых истребителей. Система в модификациях от «Звена-1» до «Звена-7» отрабатывалась под руководством конструктора с 1931 года с использованием сначала тяжелого бомбардировщика ТБ-1, а затем ТБ-3.

“Появление серийных пикирующих бомбардировщиков Пе-2, а затем и Ту-2 сняло необходимость в наличии авианосцев”

Идея воздушного авианосца, заложенная в систему «Звено», исходила из возможности увеличения радиуса действия истребителей вдвое за счет доставки к рубежу применения на борту носителя. Причем использоваться истребители должны были в качестве пикирующих бомбардировщиков против важных точечных целей, будучи оснащенными авиабомбами большего калибра, нежели они могли бы поднять при обычном аэродромном старте. «Звено-1» состояло из носителя ТБ-1 и двух истребителей И-4, закрепленных на его крыле. Кстати, одним из летчиков, участвовавших в испытаниях «Звена-1», был Валерий Чкалов.

Вахмистров придумал и оригинальную систему ПВО. Его проект «Звено-Авиаматка», реализованный испытаниями в 1935 году, предусматривал использование ТБ-3, который нес пять истребителей: два И-5 на крыле, пару И-16 под крыльями и один И-Z (с экзотическими 76-мм динамореактивными пушками Курчевского) на подфюзеляжной подвеске. Тактика использования «Звена-Авиаматки» была задумана как барражирование носителя с истребителями у прикрываемого объекта (скажем, крупного города, порта) с отцепкой истребителей при появлении вражеских самолетов. Во всех случаях после выполнения боевой задачи истребители «Звеньев» должны были возвращаться на свой аэродром самостоятельно, благо, резерв топлива это позволял.

Принятое на вооружение «Звено-СПБ» являлось комбинацией все того же тяжелого бомбовоза (старшее поколение помнит народно-блатную песню со словами «Летят по небу самолеты-бомбовозы») ТБ-3 и двух подвешенных под крылом «Ишаков» (И-16) с фугасной бомбой ФАБ-250 каждый. К началу войны, правда, удалось развернуть только пять таких ударно-авиационных комплексов, хотя первоначально планировалось иметь их четыре десятка как в ВВС РККА, так и в авиации ВМФ. Все «Звенья-СПБ» поступили в авиацию Черноморского флота и базировались в Крыму на аэродроме близ Евпатории. И несмотря на экзотичность проекта, нашли реальное боевое применение.

“Отсоединившись от ТБ-3, четыре И-16 отбомбились по нефтеперерабатывающему заводу в Констанце”

Первый боевой вылет двух «Звеньев-СПБ» состоялся 26 июля 1941-го. Отсоединившись от ТБ-3, четыре И-16 отбомбились по нефтеперерабатывающему заводу в Констанце. На обратном пути истребители пополнили запас бензина в Одессе и вернулись в Евпаторию. 10 и 13 августа таким же способом доставленные ТБ-3 И-16 бомбили в Румынии Чернаводский мост, причем после выполнения основной боевой задачи им удалось еще и провести штурмовку огневых точек и пехоты противника. А 17 августа в Констанце с помощью трех «Звеньев-СПБ» был уничтожен плавучий док. Затем «Звенья-СПБ» приняли участие в налетах на переправы вермахта через Днепр.

Несмотря на малочисленность «Звеньев-СПБ», они спорадически использовались на протяжении года, но несмотря на выпавшие на их долю боевые успехи, ТБ-3 оказался слишком уязвим. По-прежнему увлеченный своей идеей, Вахмистров взялся было за следующие проекты, в одном из которых носителем выступал тяжелый бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8), а бортовыми истребителями – МиГ-3 и ЛаГГ-3, однако фронтовая ситуация изменилась. Появление на вооружении запущенных в массовую серию пикирующих бомбардировщиков Пе-2, а затем и поступление в ВВС превосходных Ту-2 сняло необходимость в наличии авианосцев.

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

Уфа

63 года

Карма: +1,017.79

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

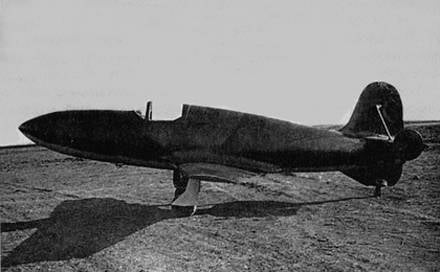

Проект Звено

«Звено -СПБ» ТБ-3-4АМ-34ФРН с истребителями И-16 тип.24под крылом

Проект «Звено» — авиционный проект, разрабатывавшийся в СССР в 1930-е — начале 1940-х годов инженером В. С. Вахмистровым и основывавшийся на использовании самолета-носителя, несущего от одногодо пяти истребителей для увеличения их радиуса действия. Созданный по этому проекту комплекс «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик) принял участие в первом периоде Великой Отечественной войны.

Задачи и схема «Звена»

Работы над проектом «Звено» начались в июне 1931 года в Научно Исследовательском Институте ВоенноВоздушных Сил, под руководством Владимира Сергеевича Вахмистрова.

Задачами проекта «Звено» были:

Истребители крепились на крыле и фюзеляже — а также под ними. Для этого на носителе крепилисьспециальные стержневые пирамиды и подкосы с замками крепления, управляемые от летчиков. Подвешиваемые самолеты крепились в трех точках, из которых замок был в задней точке, а передние двеосвобождались автоматически.

Для «Звена» в качестве носителей применялись первоначально ТБ-1 а потом ТБ-3. К ним подвешивались И-4, И-5, И- и И-16. Полуторапланы (И-4, И-5)могли быть установлены только над крылом. Конструкция ТБ-1 в«Звене» усиливалась.

Испытания

Звено-1: ТБ-1 и истребители И-4

Первый успешный полёт состоялся 3 декабря 1931 года. Летчики: авиаматки — А. И. Залевский, второйпилот — А. Р. Шарапов. На И-4 — В.П. Чкалов и А. Ф. Анисимов.

Этот первоначальный вариант, называвшийся «Звено-1», состоял из тяжёлого бомбардировщика ТБ-1, несущего два истребителя И-4 на крыльях.

На каждой плоскости ТБ-1 установили по три фермы из прочных металлических труб. Две, передние, покороче — для крепления оси шасси И-4, третья — длиннее: она предназначалась для удержания хвоста истребителя в горизонтальном положении.

Передние крепления имели замки бомбодержателей, которые открывались из кабины бомбардировщика, задние — из кабин истребителей.

В ходе полёта чуть не произошёл несчастный случай — замок одного из замков сработал чуть позже один из истребителей был отсоединён до готовности пилота, но все обошлось.

После этого случая было решено полностью перенести управление отцеплением-прицеплением истребителя из кабины бомбардировщика в кабины истребителей.

Входе этого инцидента, на воздушном авианосце образовалась большая асимметрия, связанная с тем, что второй истребитель остался на другом крыле, но эта асимметрия не оказала существенно влияния на управляемость авианосцем, показав, что истребители могут взлетать и садиться на авианосец независимо друг от друга.

Что любопытно, «аварийный» истребителей пилотировал сам Чкалов, а руководитель проекта — Вахмистров сидел в кабине переднего стрелка в бомбардировщике. Другими участниками полёта были А. И. Залевский и А. Р. Шарапов — пилотировавшие носитель, а также А. Ф. Анисимов — пилотировавший второй истребитель.

В сентябре 1933 года, истребители И-4 были заменены на И-5, а новый вариант получил название«Звено-1а». Пилотами были Стефановский, пилотировавший носитель, а также Коккинаки и Гроздь, пилотировавшие истребители.

Звено 2: ТБ-3 и три И-5.

ТБ-3 со стыкующимся И-Z под фюзеляжем.

С целью избежать в дальнейшем подобных летальных несчастных случаев, в варианте «Звено-5»

Принятие на вооружение

Согласно результатам приемки, планировалось, что к 1 февраля 1940 в строй вступят 20 СПБ для ВВС, и 20СПБ для ВМФ. По просьбе Вахмистрова, также рассматривались варианты с использованием ТБ-7, МТБ-2 иГСТ в качестве носителей, а также с увеличением бомбовой нагрузки истребителей с полутонны до полнойтонны. Этим планам не удалось сбыться.

В июне 1940 года начались испытания головной серийной установки, изготовленной на подмосковномавиазаводе № 207. Использовались при этом И-16 тип 24 с двигателями М-63. Всего оборудовали пятькомплектов «Звено- СПБ», которые поступили на вооружение 2-й специальной эскадрильи, 32-гоистребительного авиаполка, 62-й авиабригады ВВС Черноморского флота, с местом базирования в Евпатории. До конца года эскадрилья активно отрабатывала тактику применения нового вооружения, основными целямипри этом были военные корабли. По фамилии командира эскадрилии Арсения Шубикова, эскадрилияносителей, получила неофициальное прозвище «Цирк Шубикова». Но к январю 1941 от затеи отказались, крепления с ТБ-3 сняли. К схеме СПБ вернуилсь лишь после начала войны.

«Звено- СПБ» в боевых условиях

Боевое крещение «Звена- СПБ», в состоялось 26 июля 1941 года, когда после ряда неудач обычныхбомбардировщиков, безуспешно пытавшихся разбомбить Мост Карла I на Дунае, было решено использоватьавианосцы, и для проверки было дано задание разбомбить «СПБ» нефтехранилище в Констанце . Заданиебыло успешно выполнено — цель поражена без потерь, в ходе авиаудара, истребители-бомбардировщикиотсоединились с грузом бомб от носителей на расстоянии 40 км от цели, и после поражения цели вернулисьна аэродром в Одессе, где дозаправились и вернулись в Евпаторию своим ходом.

В связи с успешной демонстрацией возможностей Звена- СПБ , 10 августа 1941 был совершён авианалёт наосновную цель — Мост Карла I на Дунае, через который помимо войск проходил так же и нефтяной трубопровод Плоешти-Констанца. Для этого истребители дополнительно оснастили 95 литровым топливнымбаком, чтобы получить дополнительные 35 минут полёта. Атака производилась тремя носителями, но в одномиз них случилась поломка, и он был вынужден вернуться назад, остальные выпустили истребители-бомбардировщики в 15 км от румынского берега. Истребители-бомбардировщики совершили успешную атаку впике с высоты 1800 м и вернулись назад без потерь. Повторный авиарейд состоялся через два дня — 13августа 1941, в это раз поломки носителей не было и истребители-бомбардировщики смогли существенноповредить мост. Истребители нанеся на обратном пути удар по румынской пехоте возле Сулина, вернулисьназад без потерь.

В тот день (13 августа 1941) Вахмистров обратился к генералу Коробкову с просьбой рассмотреть вопрос обувеличении количества носителей. Но получил отказ мотивированный тем, что ТБ-3 данной модификации снятс производства.

После этой операции в строй было решено ввести в строй ещё 2 носителя из 6 имеющихся в эскадрилии (такчто в строю стало 5 носителей). А через два дня (16 августа 1941 года) адмирал Кузнецов, попросил Сталинао новой партии носителей. В просьбе было отказано в связи с тем, что большая часть ВВС СССР былауничтожена в первые минуты войны а ТБ-3 не производись с 1937 года. На следующий день после просьбыадмирала Кузнецова (17 августа 1941 года), эскадрилья, которая теперь насчитывала 5 носителей в строю, разбомбила сухой док в Констанце .

Первые потери эскадрилья понесла 28 августа 1941 года, потеряв вовремя налёта на мост через Днепр врайоне Запорожья один из истребителей.

29 августа 1941, во время повторного авианалёта на мост через Днепр, четыре И-16 были перехваченоистребителями Messerschmitt Bf 109. Воздушный бой завершился двумя сбитыми «мессерами». В 1942«Звено-СПБ» совершили не менее чем 30 вылетов.

Капитан Шубиков, не вернулся из обычного боя 2 октября 1941 года, во время штурмовки Ишуньских позицийна И-16.

Варианты

«Звено -СПБ» ТБ-3-4АМ-34ФРН с истребителями И-16 тип.24под крылом

Проект «Звено» — авиционный проект, разрабатывавшийся в СССР в 1930-е — начале 1940-х годов инженером В. С. Вахмистровым и основывавшийся на использовании самолета-носителя, несущего от одногодо пяти истребителей для увеличения их радиуса действия. Созданный по этому проекту комплекс «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик) принял участие в первом периоде Великой Отечественной войны.

Задачи и схема «Звена»

Работы над проектом «Звено» начались в июне 1931 года в Научно Исследовательском Институте ВоенноВоздушных Сил, под руководством Владимира Сергеевича Вахмистрова.

Задачами проекта «Звено» были:

- доставки самолетов-истребителей на расстояния, превышающие радиус их действия за счет топливасамолета с большой дальностью полета;

- увеличения дальности сопровождения тяжелого самолета истребителями, базирующимися на нем, взлетающими с него и садящимися на него;

- использования истребителей в качестве пикирующих бомбардировщиков для точного прицельногобомбометания такими крупными бомбами, которые истребитель при самостоятельном взлете поднять неможет;

- облегчения взлета перегруженного самолета при помощи вспомогательного самолета.

Истребители крепились на крыле и фюзеляже — а также под ними. Для этого на носителе крепилисьспециальные стержневые пирамиды и подкосы с замками крепления, управляемые от летчиков. Подвешиваемые самолеты крепились в трех точках, из которых замок был в задней точке, а передние двеосвобождались автоматически.

Для «Звена» в качестве носителей применялись первоначально ТБ-1 а потом ТБ-3. К ним подвешивались И-4, И-5, И- и И-16. Полуторапланы (И-4, И-5)могли быть установлены только над крылом. Конструкция ТБ-1 в«Звене» усиливалась.

Испытания

Звено-1: ТБ-1 и истребители И-4

Первый успешный полёт состоялся 3 декабря 1931 года. Летчики: авиаматки — А. И. Залевский, второйпилот — А. Р. Шарапов. На И-4 — В.П. Чкалов и А. Ф. Анисимов.

Этот первоначальный вариант, называвшийся «Звено-1», состоял из тяжёлого бомбардировщика ТБ-1, несущего два истребителя И-4 на крыльях.

На каждой плоскости ТБ-1 установили по три фермы из прочных металлических труб. Две, передние, покороче — для крепления оси шасси И-4, третья — длиннее: она предназначалась для удержания хвоста истребителя в горизонтальном положении.

Передние крепления имели замки бомбодержателей, которые открывались из кабины бомбардировщика, задние — из кабин истребителей.

В ходе полёта чуть не произошёл несчастный случай — замок одного из замков сработал чуть позже один из истребителей был отсоединён до готовности пилота, но все обошлось.

После этого случая было решено полностью перенести управление отцеплением-прицеплением истребителя из кабины бомбардировщика в кабины истребителей.

Входе этого инцидента, на воздушном авианосце образовалась большая асимметрия, связанная с тем, что второй истребитель остался на другом крыле, но эта асимметрия не оказала существенно влияния на управляемость авианосцем, показав, что истребители могут взлетать и садиться на авианосец независимо друг от друга.

Что любопытно, «аварийный» истребителей пилотировал сам Чкалов, а руководитель проекта — Вахмистров сидел в кабине переднего стрелка в бомбардировщике. Другими участниками полёта были А. И. Залевский и А. Р. Шарапов — пилотировавшие носитель, а также А. Ф. Анисимов — пилотировавший второй истребитель.

В сентябре 1933 года, истребители И-4 были заменены на И-5, а новый вариант получил название«Звено-1а». Пилотами были Стефановский, пилотировавший носитель, а также Коккинаки и Гроздь, пилотировавшие истребители.

Звено 2: ТБ-3 и три И-5.

Скрытый текст

ТБ-3 со стыкующимся И-Z под фюзеляжем.

С целью избежать в дальнейшем подобных летальных несчастных случаев, в варианте «Звено-5»

Скрытый текст

Принятие на вооружение

Согласно результатам приемки, планировалось, что к 1 февраля 1940 в строй вступят 20 СПБ для ВВС, и 20СПБ для ВМФ. По просьбе Вахмистрова, также рассматривались варианты с использованием ТБ-7, МТБ-2 иГСТ в качестве носителей, а также с увеличением бомбовой нагрузки истребителей с полутонны до полнойтонны. Этим планам не удалось сбыться.

В июне 1940 года начались испытания головной серийной установки, изготовленной на подмосковномавиазаводе № 207. Использовались при этом И-16 тип 24 с двигателями М-63. Всего оборудовали пятькомплектов «Звено- СПБ», которые поступили на вооружение 2-й специальной эскадрильи, 32-гоистребительного авиаполка, 62-й авиабригады ВВС Черноморского флота, с местом базирования в Евпатории. До конца года эскадрилья активно отрабатывала тактику применения нового вооружения, основными целямипри этом были военные корабли. По фамилии командира эскадрилии Арсения Шубикова, эскадрилияносителей, получила неофициальное прозвище «Цирк Шубикова». Но к январю 1941 от затеи отказались, крепления с ТБ-3 сняли. К схеме СПБ вернуилсь лишь после начала войны.

«Звено- СПБ» в боевых условиях

Боевое крещение «Звена- СПБ», в состоялось 26 июля 1941 года, когда после ряда неудач обычныхбомбардировщиков, безуспешно пытавшихся разбомбить Мост Карла I на Дунае, было решено использоватьавианосцы, и для проверки было дано задание разбомбить «СПБ» нефтехранилище в Констанце . Заданиебыло успешно выполнено — цель поражена без потерь, в ходе авиаудара, истребители-бомбардировщикиотсоединились с грузом бомб от носителей на расстоянии 40 км от цели, и после поражения цели вернулисьна аэродром в Одессе, где дозаправились и вернулись в Евпаторию своим ходом.

В связи с успешной демонстрацией возможностей Звена- СПБ , 10 августа 1941 был совершён авианалёт наосновную цель — Мост Карла I на Дунае, через который помимо войск проходил так же и нефтяной трубопровод Плоешти-Констанца. Для этого истребители дополнительно оснастили 95 литровым топливнымбаком, чтобы получить дополнительные 35 минут полёта. Атака производилась тремя носителями, но в одномиз них случилась поломка, и он был вынужден вернуться назад, остальные выпустили истребители-бомбардировщики в 15 км от румынского берега. Истребители-бомбардировщики совершили успешную атаку впике с высоты 1800 м и вернулись назад без потерь. Повторный авиарейд состоялся через два дня — 13августа 1941, в это раз поломки носителей не было и истребители-бомбардировщики смогли существенноповредить мост. Истребители нанеся на обратном пути удар по румынской пехоте возле Сулина, вернулисьназад без потерь.

В тот день (13 августа 1941) Вахмистров обратился к генералу Коробкову с просьбой рассмотреть вопрос обувеличении количества носителей. Но получил отказ мотивированный тем, что ТБ-3 данной модификации снятс производства.

Цитатаответ генерала Коробкова:

ВВС ВМФ имеют 12 самолётов ТБ-34АМ-34РН, из коих 5 самолётов уже оборудованыподвесками инж. Вахмистрова. Оставшиеся 7 самолётов считаю более целесообразнымиспользовать в качестве транспортных. На получение хотя бы 10 самолётов ТБ-34АМ-34РНот ВВС КА рассчитывать нельзя, так как эти самолёты сняты с производства ещё в 1937 г. ивыпущены были в весьма ограниченном количестве (около 150шт.)

После этой операции в строй было решено ввести в строй ещё 2 носителя из 6 имеющихся в эскадрилии (такчто в строю стало 5 носителей). А через два дня (16 августа 1941 года) адмирал Кузнецов, попросил Сталинао новой партии носителей. В просьбе было отказано в связи с тем, что большая часть ВВС СССР былауничтожена в первые минуты войны а ТБ-3 не производись с 1937 года. На следующий день после просьбыадмирала Кузнецова (17 августа 1941 года), эскадрилья, которая теперь насчитывала 5 носителей в строю, разбомбила сухой док в Констанце .

Первые потери эскадрилья понесла 28 августа 1941 года, потеряв вовремя налёта на мост через Днепр врайоне Запорожья один из истребителей.

29 августа 1941, во время повторного авианалёта на мост через Днепр, четыре И-16 были перехваченоистребителями Messerschmitt Bf 109. Воздушный бой завершился двумя сбитыми «мессерами». В 1942«Звено-СПБ» совершили не менее чем 30 вылетов.

Капитан Шубиков, не вернулся из обычного боя 2 октября 1941 года, во время штурмовки Ишуньских позицийна И-16.

Варианты

Скрытый текст

Отредактировано: AndreyK-AV - 09 авг 2018 19:21:45

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

-------------------------------------------------------------

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.(с)

Карма: +122.25

Регистрация: 24.12.2008

Сообщений: 5,420

Читатели: 5

Регистрация: 24.12.2008

Сообщений: 5,420

Читатели: 5

Цитата: AndreyK-AV от 09.08.2018 09:41:13Проект Звено

«Звено -СПБ» ТБ-3-4АМ-34ФРН с истребителями И-16 тип.24под крылом

Несмотря на успешное применение "Звена - СПБ" - огромная ценность ТБ-3 как транспортного самолёта и ночного бомбарбировщика ( 30 и 31 июня 1941 г под Смоленском машины выполнляли до ТРЁХ вылетов за ночь - каждый вылет от 2 до 5 тонн бомб),перевесили .

На начало войны в строю было около 530 машин. Как минимум 20 доработали до Победы.

Юрген

На 22 июня 1941 г. в строю ВВС имелось 516 ТБ-3. Еще 25-ю машинами располагала морская авиация. Находясь на относительно удаленных от границы аэродромах, эти машины избежали катастрофических потерь от первых немецких ударов. В итоге на начальном этапе войны они составляли довольно значительную часть бомбардировочной авиации, участвовавшей в боевых действиях.

В условиях превосходства немцев в воздухе тихоходные гиганты были весьма уязвимы днем, но довольно успешно работали в темное время суток. Уже в ночь на 23 июня первые тяжелые бомбы обрушились на немецкие танки. Самолеты 3-го тбап без потерь нанесли удар по войскам противника в районах Сейма, Сопоцкина, Радина и Венгрова. На следующую ночь 1 -й и 3-й тбап фугасными и кассетными бомбами атаковали немецкие аэродромы в Сувалках, Можедове, Бела-Подляске и Остроленке.

Но ТБ-3 поначалу летали и днем. Дело в том, что основными целями вскоре стали наступающие войска немцев, а обнаружить и поразить эти цели ночью непросто. В ходе дневных вылетов, совершавшихся тогда обычно без прикрытия (не хватало истребителей), тяжелые бомбардировщики несли большие потери, особенно при бомбометании с малых и средних высот. Так, днем 26 июня три ТБ-3 попытались разбомбить переправу через Березину — и все были сбиты. Правда, ночью летчики 1-го тбап все-таки выполнили эту задачу. Постепенно ТБ-3 переключились на операции только под покровом темноты. Они действовали на коммуникациях немцев восточнее Минска, на фронте под Могилевом, Галичем и Смоленском. В ночь на 1 2 июля 1-й и 3-й тбап организовали глубокие рейды на тыловые аэродромы противника. Неожиданность этого налета дала возможность нанести большие потери немецким бомбардировщикам. Интенсивность боевых операций была очень высока для машин такого класса. 30 и 31 августа ТБ-3 совершили до трех вылетов за ночь!

Ночные полеты требовали более высокой подготовки экипажей и лучшего навигационного оснащения. При облачности становилось очень трудно найти цель, а в ясные лунные ночи тихоходные ТБ-3 становились уязвимы для зенитной артиллерии. Радиополукомпасы по-прежнему являлись редкостью, так же, как и специальные ночные бомбовые прицелы.

Бывали случаи, когда самолеты долго блуждали, пытаясь восстановить ориентировку. 13 июля машина из 3-го тбап по ошибке начала бомбить Можайск, была атакована и сбита своими истребителями. Самолет взорвался в воздухе, экипаж погиб.

Скрытый текст

Отредактировано: Юрген - 01 янв 1970

Карма: +3.08

Регистрация: 22.07.2008

Сообщений: 2,011

Читатели: 4

Регистрация: 22.07.2008

Сообщений: 2,011

Читатели: 4

Некоторые результаты боевого применения Ил-2

Табличные результаты боевой работы одного из активных соединений - 277-й ШАД, действовавшей под Ленинградом, потом в Эстонии и Восточной Пруссии.

Наглядно видно, что количество вылетов на потерю - 42, уровень потерь менялся от 27 вылетов на потерю в 1943 г до 87 на потерю в 1945 г. Объясняется ростом подготовленности личного состава (несмотря на огромные потери появилось достаточное количество грамотных ведущих групп), улучшением тактики и немецкими проблемами.

Боевая нагрузка очень разнообразна, но не превышала 400 кг в целом, к концу войны все больше мелких осколочных бомб и ПТАБ. На точечные объекты бросали и ФАБ 250.

История трех Ил-2 9-й ГвШАД, выживших 2 года войны.

За 2 года каждому 3-4 раза меняли двигатель, элементы фюзеляжа, было по 2 вынужденные посадки "на брюхо" и каждый 3-4 вылет был с попаданием и повреждением.

Скрытый текст

Скрытый текст

Боевая нагрузка очень разнообразна, но не превышала 400 кг в целом, к концу войны все больше мелких осколочных бомб и ПТАБ. На точечные объекты бросали и ФАБ 250.

История трех Ил-2 9-й ГвШАД, выживших 2 года войны.

Скрытый текст

Уфа

63 года

Карма: +1,017.79

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13

Регистрация: 10.11.2008

Сообщений: 47,154

Читатели: 13