Гражданская война в России - причины, методы, действующие лицаДискуссии

105.7 K

130

490

|

|---|

|

|

Старый Хрыч

|

| 22 янв 2019 в 17:19 |

!

Модераториал

Дискуссия 441

Исторический раздел модерируется. На всей его "территории" действуют, без каких либо ограничений и исключений, Правила ГА. Раздел модерирует группа Глобальных Модераторов: Старый Хрыч, Сизиф, Senya

1. Все слухи и "совершенно достоверные сведения" от ОБС, распространяемые пользователями и "авторитетами", не имеют под собой никаких оснований, и являются ложью.

Никаких преследований по политическим взглядам и убеждениям не будет, и не планировалось изначально. Исключение составляют лишь те, которые запрещены Законами РФ.

2. В разделе категорически запрещаются:

- борцунство в любом виде

- выяснения отношений и переход на личности

- оскорбления оппонентов в ходе дискуссий

- перенос скандалов на другие ветки с жалобами и обвинениями оппонентов, в т.ч. в "Вопросы пользователей"

- оверквотинг (излишнее цитирование). Рекомендую оставлять при ответе лишь небольшую часть цитаты, и пользоваться спойлером. Не повторяйте в постах фото, рисунки.

3. Настоятельно рекомендую использовать ссылки на приводимые (цитируемые) материалы, и не использовать на ветках материалы из сомнительных источников.

- ведя дискуссию, будьте вежливы. Не занимайтесь провоцированием оппонента с иными взглядами, отличными от Ваших.

4. Некоторое время доступ к отдельным веткам будет ограничен для проверки содержания. Все посты, содержащие грубость, хамство, признаки троллинга оппонентов, нецензурную брань, оверквотинг, борцунство и т.п., будут удалены без предупреждения, допустившие ранее нарушение Правил, при этом могут быть наказаны

5. Не окончательно, будет дополняться по мере ознакомления с разделом.

С уважением С.Х.

Дискуссия 441

Исторический раздел модерируется. На всей его "территории" действуют, без каких либо ограничений и исключений, Правила ГА. Раздел модерирует группа Глобальных Модераторов: Старый Хрыч, Сизиф, Senya

1. Все слухи и "совершенно достоверные сведения" от ОБС, распространяемые пользователями и "авторитетами", не имеют под собой никаких оснований, и являются ложью.

Никаких преследований по политическим взглядам и убеждениям не будет, и не планировалось изначально. Исключение составляют лишь те, которые запрещены Законами РФ.

2. В разделе категорически запрещаются:

- борцунство в любом виде

- выяснения отношений и переход на личности

- оскорбления оппонентов в ходе дискуссий

- перенос скандалов на другие ветки с жалобами и обвинениями оппонентов, в т.ч. в "Вопросы пользователей"

- оверквотинг (излишнее цитирование). Рекомендую оставлять при ответе лишь небольшую часть цитаты, и пользоваться спойлером. Не повторяйте в постах фото, рисунки.

3. Настоятельно рекомендую использовать ссылки на приводимые (цитируемые) материалы, и не использовать на ветках материалы из сомнительных источников.

- ведя дискуссию, будьте вежливы. Не занимайтесь провоцированием оппонента с иными взглядами, отличными от Ваших.

4. Некоторое время доступ к отдельным веткам будет ограничен для проверки содержания. Все посты, содержащие грубость, хамство, признаки троллинга оппонентов, нецензурную брань, оверквотинг, борцунство и т.п., будут удалены без предупреждения, допустившие ранее нарушение Правил, при этом могут быть наказаны

5. Не окончательно, будет дополняться по мере ознакомления с разделом.

С уважением С.Х.

Отредактировано: Старый Хрыч - 22 янв 2019 в 17:19

Обсуждают сейчас (0) |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

|

Как поживали рядовые бойцы белой армии в советской России?

27 фев 2024 в 15:07

ural-s

|

|---|

|

Прошу строго не судить, но возник вопрос и где же его задать знатокам как не здесь?

В своем советском детстве и юности я много читал и художественной и документальной литературы о гражданской войне. И вот сейчас на фоне СВО возник вопрос о дальнейшем существовании рядовых врагов в государстве победивших. Поясню. У меня нет сомнения, что мы победим и придется дойти до польской границы. Иначе даже с маленького клочка в нас будут лететь ракеты дальностью 700 км и бпла на 1500 км, лезть дрг и тп. И вот видя ту ненависть , то ожесточение с которым действуют многие свинорылые представляешь как они мимикрируют после СВО и что будут делать например нажравшись водки. Во время гражданской войны взаимного ожесточения было еще больше. Казаки сдирали кожу живьем с пленных, на дальнем востоке партизан зимой голышом на морозе обливали водой пока те натурально не превращались в глыбу льда. И вот ГВ закончилась. Я много читал о репрессиях, которым подвергались даже бывшие герои гражданской войны со стороны красных. Что уж говорить о перешедших в РККА царских офицерах или остальных «бывших». Но это все были не рядовые люди. Бывшая знать, инженеры, офицеры, кулаки- зажиточные крестьяне, бывшие помещики и тп. но как-то не встречались мне ни воспоминания бывших рядовых белогвардейцев ни воспоминания о них других, ни даже например образов и персонажей в литературе.:мол вот Иван Иваныч лифтер воевал раньше во врангелевской армии ездовым в арт батерее или Петр Петрович бывший кашевар деникинской армии. Ну в какой-нибудь книжке типа «Золотой теленок» или фильме«Берегись автомобиля». Ну в конце концов в биографии какого-нибудь художника что он воевал в армии Колчака пулеметчиком. Ну в общем интересна судьба таких рядовых людей в грозные 30-е например.

|

|

Мир, принёсший войну - 21 декабря 1917 года в Брест-Литовске открылись мирные переговоры между Советской Россией и Германией.

22 дек 2023 в 06:50

osankin

|

|---|

|

21 декабря 1917 года в Брест-Литовске открылись мирные переговоры между Советской Россией и Германией.

Одновременно в Париже конференция представителей Англии, Франции, США принимает решение об оказании всемерной помощи контрреволюционным правительствам Украины, Дона, Финляндии, Сибири и Кавказа Мир, принесший войну Как Советская Россия обрекла себя на Гражданскую войну Подписанный сто лет назад в Брест-Литовске договор вывел Россию из Первой мировой войны, но рассорил с союзниками и породил новую войну — Гражданскую  Представители Германии встречают делегацию Совета Народных Комиссаров Брестский мир: "отечество в опасности" Брестский мир – это мирный договор, по которому Советская Россия вышла из Первой мировой войны. Он был заключен между Россией и Четверным союзом (вместо покинувшей Тройственный союз Италии к Германии и Австро-Венгрии присоединились Османская империя и Болгария). Заключению Брестского мира предшествовали неоднократные попытки Совнаркома, рассчитывавшего в соответствии с Декретом о мире, который был принят на следующий день после Октябрьской революции, склонить страны Антанты к переговорам с Германией и ее союзниками. Эти расчеты не оправдались, и Владимир Ленин и его сторонники, ссылаясь на развал российской армии и невозможность создать новую, а также на близость революции в Западной Европе, пришли к выводу о необходимости немедленного заключения сепаратного мира с Четверным союзом. Сепаратные переговоры о перемирии начались 20 ноября 1917 года в Брест-Литовске (с 1939 года просто Брест), где находилась Ставка главнокомандующего германским Восточным фронтом. Фактически перемирие установилось с началом переговоров, а официально оно было подписано 2 декабря. Начался повальный отток российских солдат с фронта, и, уходя, они забирали с собой оружие. В дальнейшем советская делегация предложила знаменитый «мир без аннексий и контрибуций», и страны Четверного союза первоначально даже поддержали это предложение, однако в начале января 1918 года, после очередного отказа стран Антанты от участия в переговорах, германская делегация потребовала от советского руководства территорию общей площадью около 150 тыс. км²: Польшу и части Прибалтики и Белоруссии. Выдвинутые Германией условия вызвали дискуссию в советском руководстве, и было принято решение о затягивании переговоров, а новым главой советской делегации был назначен Лев Троцкий. Однако затянуть переговоры у него не получилось: к 28 января обстановка на них накалилась, и Троцкий сделал сенсационное заявление о прекращении войны и демобилизации и в то же время об отказе от заключения мира. Официальное заявление советского руководства гласило: «Россия со своей стороны объявляет состояние войны прекращенным. Российским войскам одновременно отдается приказ о полной демобилизации по всему фронту». Очевидцы событий утверждали, что после этого заявления в помещении, где велись переговоры, на несколько минут повисла гробовая тишина – настолько опешили германские и австро-венгерские дипломаты. Затем германский генерал Гофман вроде бы воскликнул «Неслыханно!», а глава германской делегации Рихард фон Кюльман заключил: «Следовательно, состояние войны продолжается». Троцкий, покидая зал заседаний, якобы бросил в ответ на ходу: «Пустые угрозы!» Как утверждал позже он сам, он хотел понять, «смогут ли… наступать немцы на революцию, которая заявит о прекращении войны». Отредактировано: osankin - 22 дек 2023 в 19:37

|

|

19 декабря 1918 – приказом ВЧК № 113 предписано «методы работы ЧК на местах несколько изменить», дабы «не терроризировать мирную обывательскую среду» (как ранее), а также «в занимаемых нами вновь областях прекратить террор мирного населения…».

19 дек 2023 в 01:09

osankin

|

|---|

|

19 декабря 1918 – приказом ВЧК № 113 предписано «методы работы ЧК на местах несколько изменить», дабы «не терроризировать мирную обывательскую среду» (как ранее), а также «в занимаемых нами вновь областях прекратить террор мирного населения…».

ПРИКАЗ ВЧК № 113 «О МЕТОДАХ РАБОТЫ ЧК» 19 декабря 1918 г. В целом ряде губернских уездных городов и местечек Российской Социалистической Республики Чрезвычайные комиссии не совсем верно усваивают и понимают политическую линию советской власти. Исходя из этого неверного понимания настоящего положения советской власти, очень часто ЧК на местах применяют такие методы и приемы борьбы, которые как раз идут вразрез всей политике, которую советская власть и наша партия намечают на ближайшее будущее. Например: 1) в то время как советская власть, сделавшись сильной и приступив к созидательной работе по налаживанию хозяйственного и военного механизма страны, для чего решено было использовать все колеблющиеся мелкобуржуазные и обывательские и буржуазные технические силы, ЧК на местах не дают возможности этого выполнить, арестовывая их на каждом шагу, чем идут вразрез с постановлением центра и дискредитируют ЧК как орган. 2) В то время, когда нужно в высшей степени осторожно подходить к созидающемуся экономическому, военному и железнодорожному аппарату страны, относительно которых к деятельности ЧК было сделано особое постановление Высшего Совета Обороны 3 декабря 1918 г. и которые целый ряд комиссий и местных властей совершенно неправильно поняли и истолковали. Основываясь на двух вышеприведенных примерах, Президиум ВЧК еще раз всем ответственным руководителям Губернских Чрезвычайных комиссий, разъясняет, чтобы они на местах проводили общую политику советской власти, а не вели таковую вразрез политике центральной советской власти и нашей партии. Для этого необходимо методы работы ЧК на местах несколько изменить, а именно: 1. не терроризировать мирную обывательскую среду, дав ей возможность окончательно убедиться в прочности и необходимости существования советской власти. То же самое относительно рабочих и беднейших крестьян надо быть сугубо осторожными и не терроризировать их в процессе борьбы с буржуем и кулаком. 2. Мелкобуржуазным элементам и всем специалистам необходимо дать полную возможность работать, однако, чтобы они не имели возможности надуть советскую власть, ЧК необходимо установить строжайшее негласное наблюдение и производить аресты только тогда, когда можно быть уверенным, что имеются материалы, уличающие то или иное лицо, пробравшееся на советскую службу. 3. В занимаемых нами вновь областях прекратить террор мирного населения и прочистить советские ряды от примазавшихся элементов, которые спешат занять советские места, будучи явными врагами советской власти. 4. Относиться в высшей степени осторожно к железнодорожному аппарату, давая возможность налаживать таковой. 5. Не толковать протокол Совета Обороны от 3 декабря с. г., как ограничение ЧК, а рассматривать его как переход ЧК к более сложным и осмотрительным, но не менее решительным приемам борьбы с настоящими врагами. 6. Необходимо помнить и иметь в виду, что центральная власть стоит на точке зрения беспощадной борьбы с действительными врагами, давая послабление и льготу от террора группам, пассивным к политической борьбе. 7. Центральная советская власть совершенно не разделяет точки зрения мелкобуржуазных элементов некоторых советских и даже наших партийных товарищей, не ослабляя режима против все и вся, как это пытаются доказать многие, исходя из постановления Совета Обороны от 3 декабря с. г., а понимая это «ослабление», как сказано выше в пункте 6. 8. Обратить внимание местного Комитета партии и Исполкома, чтобы немедленно при ЧК была создана Контрольная коллегия, как это указано в инструкции и чтобы эта контрольная коллегия действовала как постоянный аппарат, не так, чтобы сегодня один, завтра другой, вмешивается в деятельность ЧК. 9. С партийными комитетами в целом надо всегда вести самую тесную работу. Вот те девять положений, которые каждый ответственный работник губернской, уездной и военной ЧК должен себе усвоить. Это разъяснение отдать по уездным ЧК. За председателя Петерс Зав. Иногородним отделом В. Фомин ГА РФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 511. С. 91—93. Типографский экземпляр. Отредактировано: osankin - 19 дек 2023 в 01:09

|

|

В России в годовщину революции открыли памятник главному врагу советской власти

27 ноя 2023 в 09:05

osankin

|

|---|

|

В России в годовщину революции открыли памятник главному врагу советской власти

В Ростове-на-Дону в 106-ю годовщину Октябрьской социалистической революции открыли бюст главного врага советской власти барона Петра Врангеля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил активист Алексей Селиванов. Памятник появился на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса. Как сообщали местные СМИ, инициатива о возведении памятника на территории учебного заведения принадлежит историко-просветительскому обществу имени императора Александра III. Как сообщил Селиванов, современным поколениям, считающим себя наследниками Белого движения, предстоит исправить ошибки и преступления, совершенные в ХХ веке. «Они сражались за единую и неделимую Россию, а не за разделение России на квазигосударства. (...) Белые русские воины подняли над Киевом в 1919 году русский трехцветный флаг», — сообщил активист. Установленный в Ростове-на-Дону памятник — не первый монумент, посвященный Врангелю. Первый в России памятник деятелю Белого движения был открыт в Керчи, а в Калининградской области есть посвященная Врангелю мемориальная доска. Петр Врангель — участник Русско-японской и Первой мировой войн, награжденный Георгиевским крестом четвертой степени и десятком орденов, среди которых — высшая награда Российской империи, Орден святого Георгия. Врангель не принял революцию и уехал в свое имение в Ялте, где был арестован, а затем скрывался от большевиков. После этого он командовал сначала отдельными соединениями белых, затем — всеми Вооруженными силами Юга России, а после стал Главнокомандующим Русской армии. После провала обороны Крыма, одного из последних оплотов белых сил, и эвакуации военных частей с полуострова Врангель оказался в эмиграции и провел в ней всю оставшуюся жизнь — до 1928 года. В отличие от других руководителей Белого движения, чей прах был перевезен в Россию после распада СССР, Врангель по сей день покоится за рубежом — в Белграде. «Зачем ему ставить памятники?» Бюст барона Врангеля в Ростове требуют снести Седьмого ноября на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса опорного вуза ДГТУ открыли бюст белогвардейцу, барону Петру Врангелю. Донские коммунисты тут же потребовали его убрать, но защитники монумента встали на защиту. Теперь скандал пошёл дальше — его комментируют уже спикеры федерального масштаба. В ситуации разбирался Rostov.aif.ru. Ростовские коммунисты потребовали убрать памятник Врангелю В администрации Ростова заявили, что бюст Врангеля на территории вуза не был согласован Ранее: В Керчи открыли первый в России памятник Врангелю

Отредактировано: osankin - 27 ноя 2023 в 09:15

|

|

ЛИЧНАЯ ГВАРДИЯ ЯКОВА СВЕРДЛОВА или Автобоевой отряд

18 ноя 2023 в 12:59

AndreyK-AV

|

|---|

|

ЛИЧНАЯ ГВАРДИЯ ЯКОВА СВЕРДЛОВА

21 февраля 1918 года Совнарком принял подготовленный В.И. Лениным исторический декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». Этот акт положил начало созданию регулярной Красной Армии – для защиты от врага внешнего. А спустя три дня – 24 февраля – председатель ВЦИК Я.М. Свердлов подписал другой документ – постановление о формировании специального воинского подразделения под названием «1-й автобоевой отряд при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете». Предназначение – охрана советских лидеров от врага внутреннего. Своего рода правительственный «спецназ». Отредактировано: AndreyK-AV - 18 ноя 2023 в 13:00

|

|

Гримасы русской революции

17 ноя 2023 в 13:15

osankin

|

|---|

|

|

Заговор послов 1918 года - или первый крупный успех советской контрразведки

16 ноя 2023 в 19:04

AndreyK-AV

|

|---|

|

Заговор послов 1918 года - или первый крупный успех советской контрразведки

ЦитатаВ 1918 году в Москве активно действовали дипломатические миссии мировых держав. Тон задавали глава специальной британской миссии Роберт Локкарт,, послы Франции Жозеф Нуланс и США Дэвид Роуленд Фрэнсис.

|

|

14 ноября 1920 г. 103 года назад Севастопольскую бухту покинули последние корабли Белого флота

14 ноя 2023 в 08:07

osankin

|

|---|

|

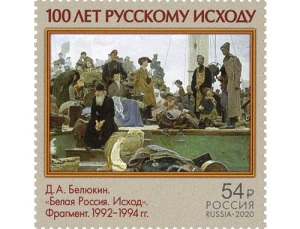

14 ноября 1920 г. 103 года назад Севастопольскую бухту покинули последние корабли Белого флота

Почтовая марка России, посвященная 100-летию исхода Русской Армии из Крыма, с изображением фрагмента картины Д.А. Белюкина «Белая Россия. Исход» Корабли Белого флота, увозившие в неизвестность многие тысячи военных и беженцев, вышли из Севастопольской бухты 14 ноября 1920 года. Этот исход Русской армии генерала Врангеля за пределы Отчизны официально принято считать временем окончания Гражданской войны на Юге России. Еще в дни штурма Перекопа, когда с пугающей очевидностью стало ясно, что Крым удержать не удастся, Врангель распорядился срочно подготовить суда в Севастополе, Феодосии, Ялте, Керчи, Евпатории. Изначально предполагалось эвакуировать около 70 – 75 тыс. человек. В ночь с 9 на 10 ноября главнокомандующий находился в Джанкое, где проводил продолжительное совещание с генералом Кутеповым. Вернувшись в Севастополь, Врангель распорядился занять войсками административные учреждения, почтамт, телеграф, выставить караулы на пристанях и железнодорожном вокзале. Кроме того, он дал указание разработать порядок погрузки тыловых военных и гражданских учреждений, больных, раненых, особо ценного имущества, запасов продовольствия и воды. Вечером 13 ноября 1920 года состоялось последнее заседание правительства Юга России. На следующий день началась погрузка на корабли гражданских и военных учреждений. Эвакуация проходила организованно и относительно спокойно. Порядок поддерживался специально организованными командами, состоящими главным образом из юнкеров и казаков. Для эвакуации были задействованы все имеющиеся в распоряжении Врангеля суда, способные пересечь море. Часть людей грузилась также на иностранные корабли – французские, английские, американские. Генералу Врангелю удалось эвакуировать с полуострова более 145 тысяч человек (из них около 5000 раненых и больных). Из страны было вывезено: до 15 тысяч казаков, 12 тысяч офицеров, 4-5 тысяч солдат регулярных частей, более 30 тысяч офицеров и чиновников тыловых частей, 10 тысяч юнкеров и более 100 тысяч гражданских лиц.

|

|

Антон Иванович Туркул, "Дроздовцы в огне" (фрагмент)

13 ноя 2023 в 18:31

osankin

|

|---|

|

https://t.me/MedvedevVesti/15824

"...«Херсон» уже стоял на внешнем рейде. Я лежал в углу каюты, забитой нашими офицерами, когда ко мне ввели моего шофера. Генерал Врангель особым приказом разрешил, как известно, всем желающим оставаться в Крыму. Шофер решил остаться. Но мучило его нестерпимо, что он не попросил моего на то позволения, и вот на шлюпке уже в темноте он пристал к «Херсону». Я сказал ему, что он может остаться, если не боится, что его расстреляют. — Меня не расстреляют. — Почему? Он помолчал, потом наклонился ко мне и прошептал: он сам из большевиков, матрос-механик, возил в советской армии военных комиссаров. — Не расстреляют, когда я сам большевик. Это признание как-то не удивило меня: чему дивиться, когда все сдвинулось, смешалось в России. Не удивило, что мой верный шофер, смелый, суровый, выносивший меня не раз из отчаянного огня, оказался матросом и большевиком, и что большевик просит теперь у меня, белогвардейца, разрешения остаться у красных. Я заметил на его суровом лице трудные слезы. — Чего же ты, полно, — сказал я, — оставайся, когда не расстреляют. А за верную службу, кто бы ты ни был, спасибо. За солдатскую верность спасибо. И не поминай нас, белогвардейцев, лихом... Шофер заплакал без стеснения, утирая крепкой рукой лицо. — Ну и дивизия, вот дивизия, — бормотал он с восхищением. — Сейчас — выгружайтесь, опять с вами куда хотите пойду... Моего большевика беспрепятственно спустили с «Херсона» по канату в шлюпку". Антон Иванович Туркул, "Дроздовцы в огне". Очень яркий эпизод, который показывает весь ужас нашей гражданской войны. Русские против русских. И каждое 7 ноября нам снова рассказывают, какое же это было прекрасное время, подарившее новые смыслы человечеству. Отредактировано: osankin - 13 ноя 2023 в 18:31

|

|

5 сентября 1919 года в бою с белыми казаками около Лбищенска на Южном Урале погиб командир красной стрелковой дивизии Василий Чапаев

04 сен 2023 в 22:18

Александр Д

|

|---|

|

Обстоятельства гибели легендарного военачальника остаются загадкой. Его могила так никогда и не была обнаружена, несмотря на тщательные поиски. … А ведь все могло быть иначе. Прояви Василий Иванович чуть больше сдержанности и эмоций, и, возможно, был бы он одним из маршалов Победы, как некоторые из его однокашников. Побег из академии Глубокой осенью 1918 года начдив 2-й Николаевской дивизии Чапаев отправил рапорт на имя Льва Троцкого с просьбой о направлении его на обучение в Военную академию. Просьбу талантливого, но своенравного командира удовлетворили. Бытует мнение, что Чапаев, имевший за плечами лишь неоконченное обучение в церковно-приходской школе, академический курс, что называется, не потянул. Но, во-первых, в том наборе красных командиров такой же начальный уровень подготовки, как и Чапаев, имела примерно четверть слушателей. А свидетели вспоминали, что Василий Иванович проявлял в учебе усидчивость и упорство. Но все равно Чапаев среди первых учеников не был и очень остро переносил иронические реплики в свой адрес. И в итоге в начале января 1919 года он покинул академию. Фактически самовольно, поскольку командование настаивало на продолжении обучения. Так Василий Иванович начал свой путь к подвигу… Скрытый текст Отредактировано: Александр Д - 04 сен 2023 в 22:19

|

|

2 сентября 1918 — В Сибири белогвардейцами схвачен генерал Александр Таубе,

01 сен 2023 в 22:47

Александр Д

|

|---|

|

2 сентября 1918 — В Сибири белогвардейцами схвачен генерал Александр Таубе, один из первых царских генералов, перешедший на сторону Советской власти. Барон Александр Александрович фон Таубе 9 августа 1864 года, Павловск — январь 1919 года, Екатеринбург. Генерал-лейтенант русской армии, участник Гражданской войны, перешёл на сторону советской власти и получил известность как «сибирский красный генерал». Попав в плен к белогвардейцам, был приговорён к расстрелу, но скончался от cыпного тифа в Екатеринбургской тюрьме. Скрытый текст

|

|

29 августа 1920 года войска М. Фрунзе заняли Бухарский эмират.

28 авг 2023 в 20:16

Александр Д

|

|---|

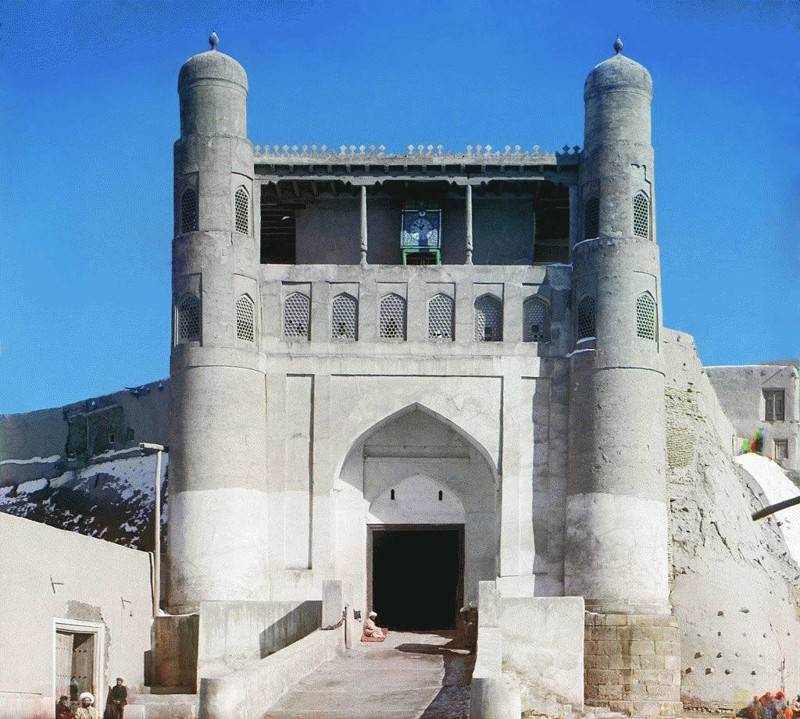

Бухарский блицкриг Фрунзе 103 года назад Красная Армия провела молниеносную Бухарскую операцию. Советские войска под командованием Фрунзе штурмом взяли Бухару и ликвидировали Бухарский эмират. 2 сентября Фрунзе послал Ленину телеграмму, в которой говорилось: «Крепость Старая Бухара взята сегодня штурмом соединенными усилиями красных бухарских и наших частей. Пал последний оплот бухарского мракобесия и черносотенства. Над Регистаном победно развевается красное знамя мировой революции». Общая ситуация. Разгром противников советской власти Кроме Дальневосточного, Польского и Крымского фронтов, летом 1920 года оставался ещё один активный фронт Гражданской войны – Туркестанский. Красный Туркестанский фронт с августа 1919 года возглавлял Михаил Фрунзе. Он же был полномочным представителем ВЦИК и Совнаркома и являлся в Туркестане настоящим региональным «царем». Михаил Васильевич смог показать себя в роли настоящего владыки Востока: вёл хитрую политику, воевал, устраивал пышные праздники и грандиозные охоты. Скрытый текст  Крепость Арка (дворец эмира) Эмират существовал на территории современных государств Узбекистана, Таджикистана и части Туркмении. В 1868 году Бухара вошла в вассальную зависимость от России. Последним эмиром Бухары в 1910 году стал Сейид Алим-хан. После Февральской революции Бухара получила независимость. В 1918 году большевики и младобухарцы (исламская партия) попытались взять Бухару, но атака провалилась. После этого советское правительство подтвердило независимость эмирата. Однако Москва не собиралась отказываться от Бухары. Эмират оставался последним крупным антиреволюционным центром в Средней Азии. Вокруг него концентрировались антисоветские элементы, остатки контрреволюционеров, разбитых большевиками в Туркестане. Эмир опирался на реакционное духовенство, купцов и феодалов, которые паразитировали на крестьянстве (забитом и тёмном). Бухара жила торговлей, в основном каракулевыми шкурками. Эмир обладал монополией на эту торговлю, которая приносила большую прибыль. К Бухаре присматривалась Англия, желающая укрепить свои позиции в Центральной Азии и получить новый антисоветский плацдарм. Тыловые сообщения 1-й советской армии Туркестанского фронта, дошедшие до границ Персии и берегов Каспийского моря, пролегали по территории враждебного нам Бухарского эмирата и, следовательно, находились под прямой угрозой. Кроме того, война с Польшей, продолжение гражданской войны на Крымском и Дальневосточном фронте требовали быстрого и окончательного замирения Туркестана. Бухарский блицкриг Фрунзе

|

|

Хроники гражданской войны. Лев Троцкий в Балаковском полку. Хвалынск

23 авг 2023 в 09:22

osankin

|

|---|

|

Хроники гражданской войны. Лев Троцкий в Балаковском полку. Хвалынск

К сожалению, дзен видео напрямую не поддерживается.

|

|

8 августа 1919 в при проведении Тобольско-Петропавловской операции 3-й армии Восточного фронта красных взят город Тюмень

07 авг 2023 в 21:41

Александр Д

|

|---|

|

20 июля 1918 года после многодневной обороны Красная армия оставила Тюмень и отступила на Урал. В Тюмени, как и во всей Сибири, установилась власть Сибирского временного правительства. Красная Армия остановила войска Колчака, а потом погнала обратно на восток. Состояние колчаковской армии было тяжелым. Мобилизованные насильно крестьяне покидали фронт, едва он приближался к их родным селам. Колчаковский поручик Васильев писал о своей армии: «Наступление противника сдерживают весьма редкие цепи, Части в бою и походах – без отдыха. Выведенные в резерв для отдыха и формирования, ввиду отсутствия резервных пополнений, части рискуют быть брошенными в бой каждую минуту. Части обмундированы весьма плохо…». Скрытый текст Отредактировано: Александр Д - 07 авг 2023 в 21:45

|

|

Причины отступления Красной Армии летом 1918 года

05 июл 2023 в 17:41

Александр Д

|

|---|

|

Из воспоминаний Брюханова Н.Н об отступлении Красной Армии летом 1918 года

(Брюханов Н.Н., помощник командира быв. 1 Камышловского Коммунистического полка) (Орфография и пунктуация автора сохранены) Для того, чтобы остановить наступление белых на Камышлов со стороны Тюмени, мной было дано приказание в двух вариантах: а) во первых, выпустить вино и спирт в реку ПЫШМУ; б) во вторых, взорвать винные склады. Первый был выполнен, второй выполнить было не возможно потому, чтобы не зажеч сплош город и не дать понять белым самый момент отхода наших отрядов. А когда мы выпустили вино и спирт, что мы достигли, белые перепились так основательно, что попадая в наши отряды, они не знали, где находятся и рассказывали очень хорошо про свои силы, а также части и вооружение. А в свою очередь это дало нам возможность благополучно выйти из самого города, и это был первый момент который был сделан для того, чтобы частично разложить части чехобелогвардейцев. Второе мероприятие, которое мы сделали в этом направлении, в части выявления их частей в глубоком тылу, то, что мы отправили ряд работников в тыл к белым во время их пьянства. У нас, например, ходил Тюменский Кузнецов (после в 1919г. работавший в Трибунале, имя, отчество не помню), затем ходил Кутков или Попков, рабочий депо Камышлова, и ряд других для того, чтобы узнать и настроение населения. В результате этого удалось выяснить количество частей белых, их вооружение, как они избивали и растреливали оставшихся, и третье, каково настроение населения, особенно той части, которая была настроена против советов. Результатом всего та информация, которую мы получили для Полевого Контроля была очен ценна тем, что их «Защитники Родины» расбегались по кустам от разных преследований и репрессий, а это был показатель устойчивости их частей и бойцов, как мы заключали из опыта старой армии. Уже тогда у них существовала для их добровольцев из числа местных крестьян и кулаков «СДЕЛЬНАЯ ВОЙНА». Вот, мол, отвоюйте, Братцы-Ялуторовцы, Тюмень, а Шадринцы – Камышлов, и домой отпустим и т.д. А в сёлах и деревнях прямо так вели агитацию агитаторы белых и кулаки: Скрытый текст

|

|

Почему красные победили в Гражданской войне (из рунета)

28 мая 2023 в 10:28

AndreyK-AV

|

|---|

|

Почему красные победили в Гражданской войне

ЦитатаВечный вопрос вызывающий холивары. Современные коммуняки говорят, что их поддержал народ из-за природной склонности к коммунизму социализму, видать, в надежде, что их поддержит народ современный, фапающие на белых – что русский народ есть трусливое быдло, поскольку позволил себя запугать кучке жидокомиссаров. До обеих сторон слабо доходит, что было не только 2 стороны в гражданской войне, а значительно больше, что даже в одном лагере были сторонники диаметрально противоположных политических идей. Не редкость, когда от красных переходили полками к белым и наоборот. А то просто разбегались по всяким зелёным, махновцам и просто сепаратистам. Поэтому победа в гражданской войне заключается именно в объединении разномастного электората под своим знаменем. А вот что такого большевики предприняли, что к ним стали примыкать даже их противники? Причём, даже до ВОВ к большевикам относились не так чтобы уж очень хорошо.

|

|

Недолгая история журнала (1918-1920), который быстро обрел популярность в Красной армии

03 апр 2023 в 20:13

osankin

|

|---|

|

Не доучились "Военному делу" настоящим образом...

ЦитатаНедолгая история журнала (1918-1920), который быстро обрел популярность в Красной армии Отредактировано: osankin - 04 апр 2023 в 12:51

|

|

Убийцы и мародеры или "Как начинаются Гражданские войны…"

03 апр 2023 в 09:13

AndreyK-AV

|

|---|

|

Как начинаются Гражданские войны…

ЦитатаОчень часто от наших доморощенных либералов можно услышать фразу, что Великая Отечественная война была продолжением Гражданской войны - это как-то, по их мнению, оправдывает Краснова, Маннергейма и прочих коллаборационистов.

|

|

Легион заложников. Чехословацкий добровольческий корпус в пекле русской гражданской войны

03 апр 2023 в 01:27

osankin

|

|---|

|

Легион заложников

ЦитатаПочему армия иностранцев оказалась в пекле чужой Гражданской войны

|

|

Персоналии. Красные командиры и их судьбы

03 апр 2023 в 00:57

osankin

|

|---|

|

Преступление и наказание Федора Раскольникова

ЦитатаПламенного большевика, спасшего новорожденную власть, безжалостно вычеркнули из ленинской когорты "Теперешние события надо взвешивать в масштабе десятилетий, столетий..." Офицер в революции (по дневникам штабс-капитана Василия Цейтлина)* ЦитатаВ архиве Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (АВИМАИВиВС) в Санкт-Петербурге автору этих строк посчастливилось ознакомиться с уникальным дневником штабс-капитана русской армии Василия Михайловича Цейтлина, посвященным эпохе 1914-1918 гг. На долю этого офицера выпало стать свидетелем переломных событий Первой мировой войны, революционного 1917 года и войны Гражданской. Материалы его дневника - уникального документа эпохи - охватывают события с августа 1914 г. по май 1918 г. и приближают нас к пониманию того, чем жил обыкновенный человек, попавший в водоворот глобальных исторических перемен и вынесший на своих плечах все тяготы походной жизни мировой войны. Благодаря дневнику, становится понятным, как такие люди восприняли приход революции и перемены в стране, и почему они оказались у истоков Красной армии1. Выбор маршала Победы Почему Борис Шапошников пошел за красными и какую цену за это заплатил ЦитатаСын мещанина из семьи, едва сводившей концы с концами, Борис Шапошников имел единственный шанс получить бесплатное образование и воспользовался им. Поступил в военное училище, по службе продвигался без протекции, собственным упорным трудом. Но изначально было ясно: в гвардию по происхождению не допустят. Он и служил после выпуска в далеком Туркестане. Отредактировано: osankin - 03 апр 2023 в 01:28

|

|

|

Подписка на ветку |

|---|

|

В избранном у

2

пользователей |

Календарь |

|---|

Топ за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Читаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Обсуждаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Сейчас на странице:

0,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 0