А как же оно тикает?Дискуссии

11.5 M

3.9 K

15.5 K

|

|---|

Обсуждают сейчас (0) |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

|

4 декабря 1930 г. 93 года назад Вольфганг Паули изложил гипотезу о существовании нейтрино (нейтрона)

04 дек 2023 в 08:40

osankin

|

|---|

|

4 декабря 1930 г. 93 года назад Вольфганг Паули изложил гипотезу о существовании нейтрино (нейтрона)

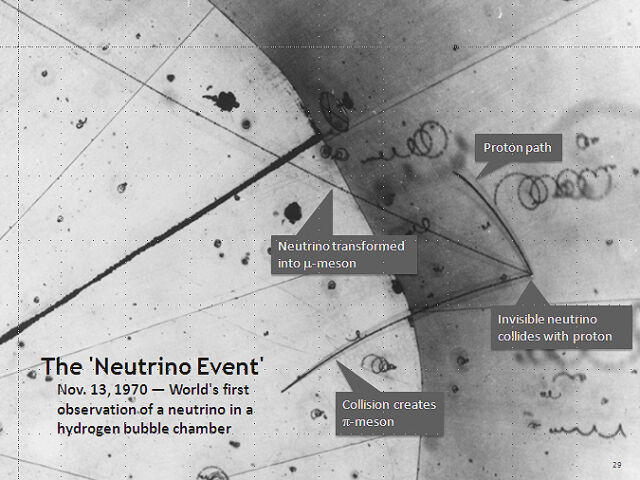

Вольфганг Паули (Фото неизвестного автора, 1929) 4 декабря 1930 года профессор Цюрихского высшего технического училища Вольфганг Паули (1900–1958), один из создателей современной квантовой физики, направил на Международную конференцию по вопросам радиоактивности, проходившую в Тюбингине, письмо, в котором изложил свою гипотезу о существовании нейтрино. Эту «призрачную» частицу он назвал нейтроном, поскольку «настоящий» нейтрон тогда еще не был открыт. К своему выводу физик пришел во время наблюдения над распадом атомных ядер, при котором нейтрон в ядре испускает электрон, превращаясь при этом в протон. Таким образом, Паули удалось установить очевидное нарушение закона сохранения энергии: после учета всех зарегистрированных продуктов распада энергия после него оказывалась меньше своего значения до распада. Согласно гипотезе Паули, при таком распаде испускается какая-то незарегистрированная частица, уносящая потерянную энергию, и при этом закон сохранения момента импульса оставался в силе. Название «нейтрино» (по-итальянски «нейтрончик») спустя два года предложил итальянский физик Энрико Ферми (1901–1954). Нейтрон был экспериментально открыт в 1932 году.

|

|

О сверхпроводимости замолвите слово

30 ноя 2023 в 16:22

GrinF

|

|---|

|

|

8 ноября 1895 г. 128 лет назад физик Вильгельм Рентген открыл «рентгеновские лучи»

08 ноя 2023 в 15:10

osankin

|

|---|

|

8 ноября 1895 г. 128 лет назад физик Вильгельм Рентген открыл «рентгеновские лучи»

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета (Бавария), экспериментируя в одиночестве в университетской лаборатории, неожиданно открыл «всепроникающие» лучи, которые во всем мире вслед за ним теперь называют «Х-лучами» («Икс-лучами»), а в России – «рентгеновыми» или «рентгеновскими». А дело было так. 8 ноября 1895 года, когда его ассистенты уже ушли домой, Рентген продолжал работать. Он снова включил ток в катодной трубке, закрытой со всех сторон плотной чёрной бумагой. Кристаллы платиноцианистого бария, лежавшие неподалёку, начали светиться зеленоватым цветом. Учёный выключил ток – свечение кристаллов прекратилось. При повторной подаче напряжения на катодную трубку, свечение в кристаллах, никак не связанных с прибором, возобновилось. В результате дальнейших исследований учёный пришёл к выводу, что из трубки исходит неизвестное излучение, названное им впоследствии икс-лучами. Эксперименты Рентгена показали, что икс-лучи возникают в месте столкновения катодных лучей с преградой внутри катодной трубки. Учёный сделал трубку специальной конструкции – антикатод был плоским, что обеспечивало интенсивный поток икс-лучей. Благодаря этой трубке (она впоследствии будет названа рентгеновской) он изучил и описал основные свойства ранее неизвестного излучения, которое получило название – рентгеновское. Как оказалось, икс-излучение способно проникать сквозь многие непрозрачные материалы; при этом оно не отражается и не преломляется. Рентгеновское излучение ионизирует окружающий воздух и засвечивает фотопластины. Также Рентгеном были сделаны первые снимки с помощью рентгеновского излучения. Открытие немецкого учёного очень сильно повлияло на развитие науки. Эксперименты и исследования с использованием рентгеновских лучей помогли получить новые сведения о строении вещества, которые вместе с другими открытиями того времени заставили пересмотреть целый ряд положений классической физики. Через короткий промежуток времени рентгеновские трубки нашли применение в медицине и различных областях техники. За это эпохальное открытие, положившее начало атомно-ядерной науке, Рентгену в 1901 году была присуждена первая в истории Нобелевская премия по физике. Отредактировано: osankin - 08 ноя 2023 в 15:10

|

|

Германия

03 ноя 2023 в 23:25

DeC

|

|---|

|

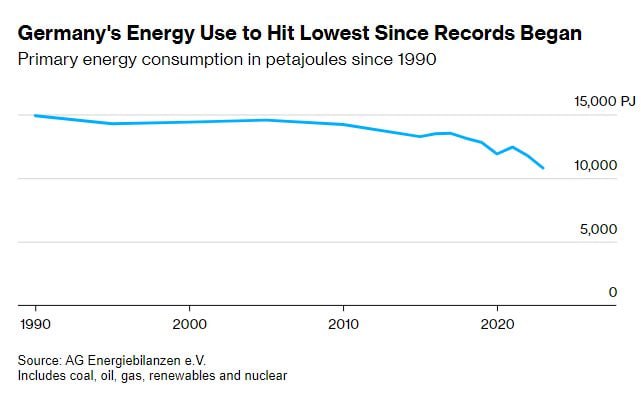

На этой картинке вы можете наблюдать потребление энергии в Германии.

Потребление энергии в Германии бьёт рекорды снизу. Таких цифра не было за всю историю наблюдений с начала девяностых. Лить начало, конечно, не вчера, хотя серьезно ускорилось. Началось с десятых, но плавно. Картинка выложена со следующим комментарием: Ускорение германской деиндустриализации

|

|

Загадочный 22-й: как на ВАЗе сделали «Ниву» для лейтенанта

30 окт 2023 в 13:58

osankin

|

|---|

|

Загадочный 22-й: как на ВАЗе сделали «Ниву» для лейтенанта

Все, кто хоть маленько разбирается в «тазиках», знают, что ВАЗ-2120 — это минивэн «Надежда», ВАЗ-2121 — классическая «Нива», а 2123 — «Нива» второго поколения. А куда делся номер 2122? О, он предназначался для примечательного авто. По-видимому, изначальное задание на амфибию на базе «Нивы» ставили советские военные. ВАЗ-2121 «Нива» создавалась как чисто гражданский автомобиль — как и другая продукция Тольятти. Но легкий вездеход, бивший УАЗ на бездорожье и на шоссе, не мог не заинтересовать военных, пожелавших получить легкий командирский автомобиль. Армейские же и дали проекту название «Река». В отличие от других военных разработок, работу над будущей «Нивой»-амфибией не скрывали от населения, поэтому она также получила гражданское обозначение ВАЗ-2122. Ее подавали как «автомобиль для охотников и рыболовов». Каковые живо интересовались ходом проекта и уже копили рубли и готовились встать в очередь за интересной новинкой. «Река» vs «Нива»  Разработка началась в 1974-м. По сравнению с базовой «Нивой», амфибия получила множество изменений. Главным стал, конечно, кузов с герметичным поддоном в нижней части и плоскими панелями кузова. Спереди и сзади к нему крепились кондовые бамперы из толстой стали, в которые другой автомобиль мог упереться, чтобы вытолкнуть намертво засевшую машину. В угоду военным амфибия потеряла жесткую крышу. Часть ранних прототипов сделали с «нивовским» движком 1,6 л, но в герметичном кузове он перегревался, и его заменили на менее мощный мотор 1,3 л от ВАЗ-21011. Несмотря на уменьшившуюся мощность, «Река» показала себя резвым и со всех сторон удачным автомобилем. В 1983 году она сдала государственные испытания в пустынях Средней Азии, получив одобрение гражданских и военных приемщиков и рекомендацию в производство. Но тут почему-то дело застопорилось. Два года спустя ВАЗ вновь представил машинку на госиспытания, устранив отдельные мелкие недоработки. Вновь госкомиссия выписала рекомендацию к производству, и еще раз в 1986-м. Почему же амфибия, которую так ждали младшие офицеры и охотники, так и не пошла в серию? Дело в том, что в восьмидесятых военные доктрины СССР и США изменились, и военные потеряли интерес к плавающему автомобилю командира роты. Более того, Минобороны СССР так и не заплатило ВАЗу полмиллиона рублей за разработку, и в 1988-м автозавод свернул работы по этому проекту. Отредактировано: osankin - 30 окт 2023 в 14:01

|

|

«В активе у нас остатки конструкторской школы, народная изворотливая мудрость и недорогая электроэнергия»

30 окт 2023 в 13:10

osankin

|

|---|

|

«В активе у нас остатки конструкторской школы, народная изворотливая мудрость и недорогая электроэнергия»

КБ Вуля, занимающееся разработкой дизельных двигателей, состоит из одного человека – изобретателя Алексея Вуля. Свои двигатели он старается собирать из отечественных деталей. Не питает особых иллюзий - говорит, что инициативные НИР в лучшем случае дают удовлетворение личного научного интереса, а обычно – титул городского сумасшедшего. MASHNEWS поговорил с Алексеем Вулем о колониальном мышлении, собственном сварочном аппарате и двигателе, который можно ставить хоть на судно, хоть на самолет.

|

|

Мерзлота

27 сен 2023 в 04:06

slavae

|

|---|

|

Вечная мерзлота существует в северных регионах и в регионах с суровым климатом. Ее изучили, составили карты, но вот один ее феномен обходят стороной.

Откуда она взялась? Удобно ссылаться на суровые зимы и промерзание грунта во времена оледенения (от которого земля уже тысячи лет не может оттаять), но есть нюанс - местами мерзлота доходит до глубины в 1км. А с глубиной растет и температура в недрах, ведь снизу из Земли идет поток тепла, доходящий до десятков мВт/м2. За тысячелетия существования вечная мерзлота давно уже должна была растаять.

Отредактировано: slavae - 27 сен 2023 в 04:08

|

|

ОИЯИ разработал теллурсодержащий жидкий сцинтиллятор для поиска безнейтринного двойного бета-распада

21 авг 2023 в 16:13

DeC

|

|---|

|

21 августа 2023

Группа ученых ОИЯИ разработала и запатентовала теллурсодержащий жидкий сцинтиллятор, имеющий улучшенные характеристики по сравнению с изобретенными ранее аналогами. Использование особой теллурсодержащей добавки не приводит к существенному снижению световыхода и позволяет применять изобретение в крупномасштабных экспериментах по поиску безнейтринного двойного бета-распада, отмечают авторы. Двойной безнейтринный бета-распад – очень редкий вид ядерного распада, предсказанный физиками-теоретиками несколько десятков лет назад, но до сих пор еще никем не зарегистрированный. Открытие безнейтринного двойного бета-распада может пролить свет на абсолютные массы нейтрино и на их иерархию. Обнаружение этого процесса будет однозначным подтверждением существования Новой физики за пределами Стандартной модели элементарных частиц. Для поиска безнейтринного двойного бета-распада в настоящее время проводится ряд экспериментов, в одном из них – эксперименте LEGENGexternal link, opens in a new tab – принимают участие сотрудники Объединенного института. Одновременно с этим в мире ведутся работы по усовершенствованию методов и материалов для его регистрации, в том числе, сцинтилляторов, веществ, обладающих способностью излучать свет при поглощении ионизирующего излучения. Для регистрации нейтрино, отличающихся чрезвычайно слабым взаимодействием с веществом, жидкие сцинтилляторы весьма востребованы. Их состав можно направленно модифицировать, увеличивая тем самым эффективность регистрации этих частиц, а сами детекторы при этом могут быть практически любого объема и любой формы. 19 июня 2023 года ученые ОИЯИ получили патент на жидкий сцинтиллятор на основе линейного алкилбензола с содержанием теллура. Как подчеркивают ученые, 130Te, используемый в разработке, – наиболее перспективная разновидность теллура и любых других элементов для экспериментов по поиску безнейтринного двойного бета-распада. «Разработанный нами материал содержит сцинтилляционную добавку 2,5-дифенилоксазол, вторичную сцинтилляционную добавку 1,4-бис-(5-фенилоксазол-2-ил) бензол. В качестве теллурсодержащей добавки мы впервые использовали комплексное соединение оксида дифенилтеллура и ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты, и это в значительной степени позволило улучшить качественные характеристики сцинтиллятора», – рассказал один из исследователей, начальник группы №1 органических сцинтилляционных детекторов Научно-экспериментального отдела ядерной спектроскопии и радиохимии Лаборатории ядерных проблем им. В.П. Джелепова ОИЯИ, д.т.н. Игорь Немченок. Ученые изучали оптические свойства сцинтиллятора – прозрачность и световыход – в зависимости от концентрации теллура, проводили комплексные исследования по оптимизации состава сцинтиллятора, изучали влияние вторичного сцинтилляционного растворителя на световыход. «Световыход – это важнейшая характеристика сцинтилляторов. Эти материалы генерируют свет при прохождении через них частицы или излучения. Чем больше света возникает, тем они лучше в качестве сцинтилляторов. Для создания нашего сцинтиллятора необходимо было ввести теллур в органическую жидкость. Мы смогли подобрать такое соединение теллура, которое бы хорошо растворялось в основном веществе сцинтиллятора и не сильно ухудшало его свойства, в частности, световыход», – отметил ученый. Одно из возможных мест применения нового сцинтиллятора – подземная нейтринная обсерватория Цзянмынь в 150 километрах к западу от Гонконга в Китае (проект JUNO, в котором уже несколько лет участвует ОИЯИ). Детектор, наполненный 20 тысячами тонн жидкого сцинтиллятора, будет использоваться для решения ряда интереснейших задач из области нейтринной физики. Основная задача эксперимента — изучение нейтринных осцилляций. «Когда эксперимент будет запущен и выполнит свою программу, такой огромный детектор нужно будет продолжать использовать, поэтому уже сейчас коллеги-физики задумываются о том, что может дать ему вторую жизнь. Возможно, это будет эксперимент по поиску двойного безнейтринного бета-распада, и мы сможем предложить использование для этого нашего теллурсодержащего жидкого сцинтиллятора», – подчеркнул Игорь Немченок. Источник

|

|

Потепление и урожаи -2

10 авг 2023 в 12:10

Dobryаk

|

|---|

|

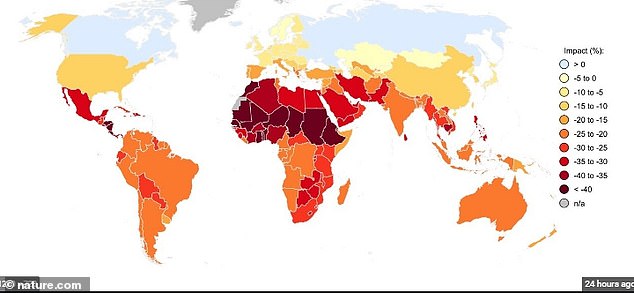

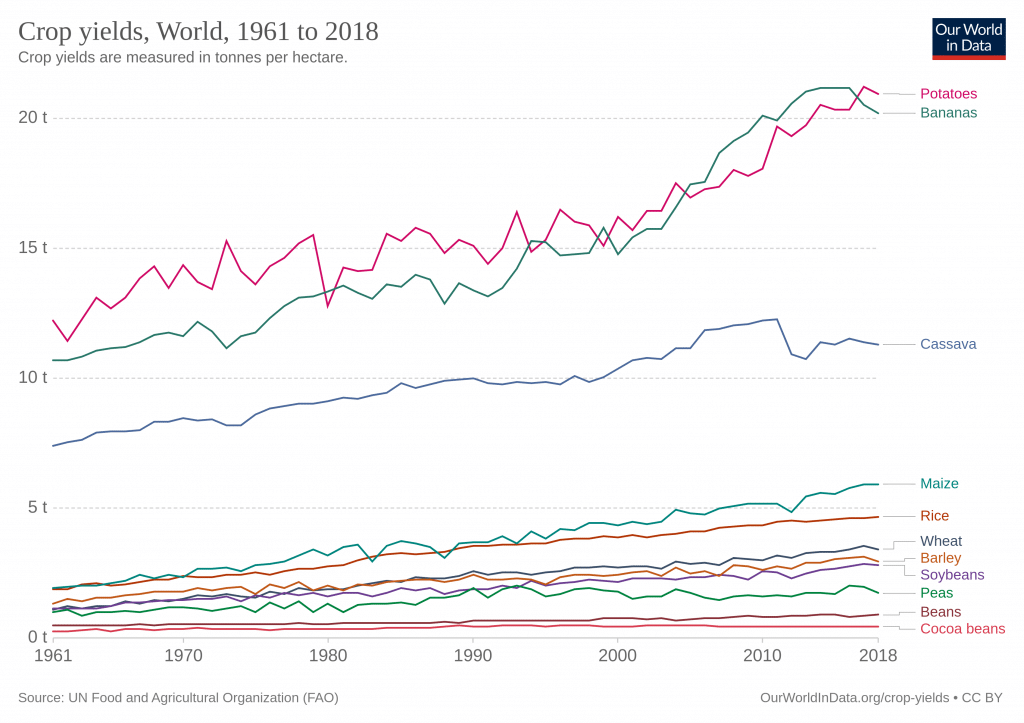

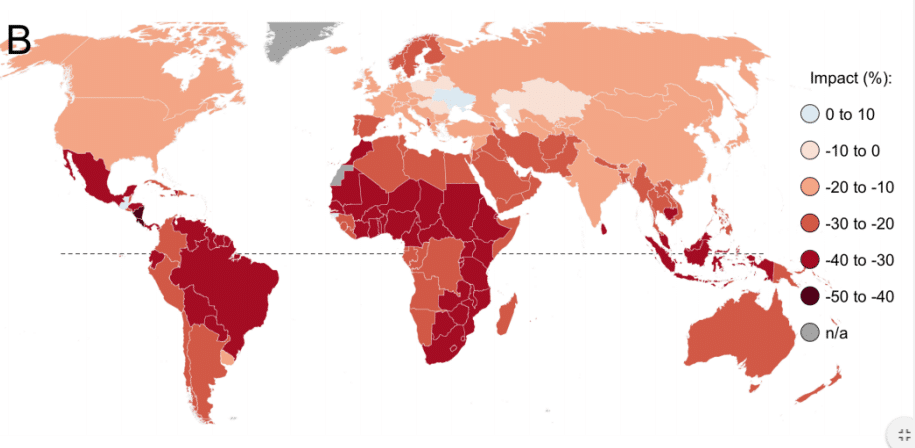

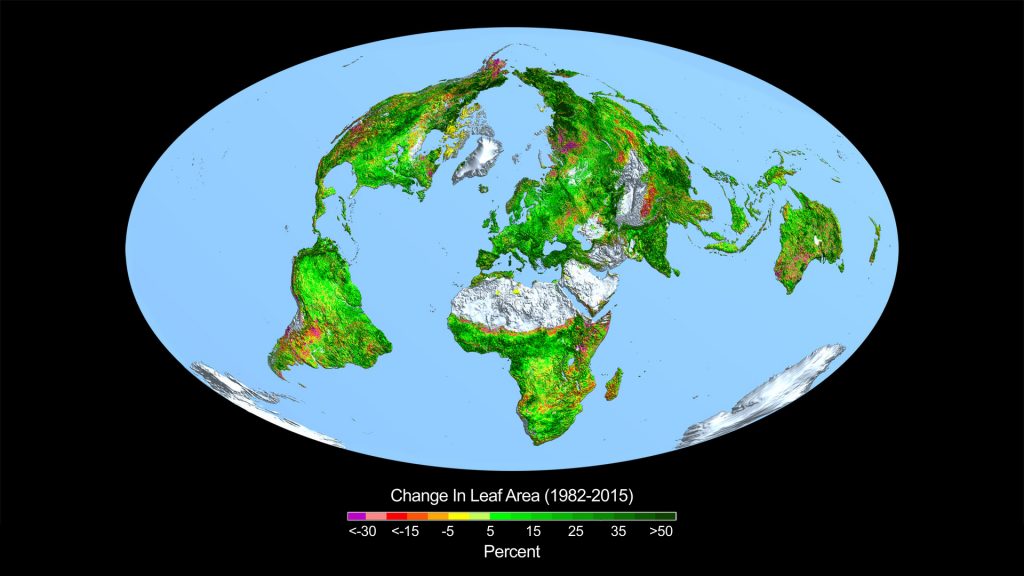

Подытожим. Авторы исследования 2021 года с помощью моделирования пришли к выводу, что потепление вместе с ростом концентрации СО2 в атмосфере ведет к падению производительности сельского хозяйства. Исследование 2020 года показало, что потепление вместе с ростом концентрации СО2 привело к резкому росту биомассы наземных растений. Такие же выводы дал ряд более ранних исследований. В том числе те, что сравнивали содержание карбонилсульфида в воздухе из древнего льда (за последние 50 тысяч лет) с современным. Карбонилсульфид в доиндустриальный период производили только растения, да и сегодня его промышленные выбросы легко отличить от природных. Из этих — эмпирических, а не моделируемых — данных следует, что зеленая биомасса наземных растений сегодня на 31% выше, чем в доиндустриальный период, до начала заметных антропогенных выбросов СО2.

Абсолютно ясно, что если моделируемые расчеты показывают угнетение растений от чего-то, а эмпирическое исследование природы демонстрирует их ускоренный рост, то кто-то тут крупно неправ. Как работа прошла рецензирование Любой, кто работал анонимным рецензентом для статей, подаваемых на публикацию в научном журнале, понимает: нормальный рецензент должен задать авторам работы те же вопросы, что и мы. И пока они на них не ответят, работа не должна публиковаться, кроме как на серверах препринтов. Иными словами в теории новое исследование вообще никогда не должны были публиковать. Невозможно доказать, что модель реальности отражает эту реальность лучше, чем эмпирические наблюдения за реальностью. Если кто-то на ваших глазах совершил что-то, чего не должно было случиться, следует поставить себя на его место и начать мыслить аналогично. Читать то, что читает он, размышлять над тем же, что и он, фактически на короткое время, пунктирно, стать тем, кого вы пытаетесь понять. Проделаем это с авторами работы — типичными учеными нашего времени.  Нет, конечно, мы не думаем, что рецензенты Nature совсем не задавали авторам никаких недоуменных вопросов. Например, глубоко абсурдная карта из препринта, где от потепления упала производительность сельского хозяйства в Финляндии, Канаде и России, в опубликованной журналом работе стала чуть менее вопиющей: из северных стран страдать от потепления осталось только сельское хозяйство Скандинавии, а Россию и Канаду слегка приблизили к реальности. Но, если честно, сличение этой карты с реальными спутниковыми снимками выше все равно заставляет развести руками / ©Nature Исследовать влияние глобального потепления на сельское хозяйство нужно. Модели — наиболее простой и популярный способ это сделать. Эмпирические исследования в такой области, напротив, чудовищно сложны. Допустим, сравнить карбонилсульфид в пробах древнего воздуха (из пузырьков в древнем льде) и современного вполне по силам, даже ездить никуда не надо (керны привозят из антарктических экспедиций другие люди). Но как достоверно понять, какая часть карбонилсульфида от культурных растений, а какая — от дикорастущих? Нет метода — нет исследования. Метод моделирования есть, а точных эмпирических методов оценить влияние выбросов СО2 на производительность сельского хозяйства просто нет. То есть перед авторами новой работы стоял выбор: либо писать по модели, либо не писать вообще. В современном мире ученый должен регулярно писать работы, иначе ему будет нечего есть.  Современные крупные парники поддерживают внутри стабильную температуру от +26,6 и выше / ©Wikimedia Commons Могли ли авторы работы пойти по другому пути? Да. Ничто не мешало сверить модель — показывающую снижение урожайности при росте температур — с фактически наблюдаемой в сельском хозяйстве картиной. Например, узнать, что при выращивании растений в крупных парниках там поддерживают среднюю температуру в плюс 27-29 градусов, Для сравнения: это выше среднегодовой температуры в Киншасе, столице Конго. Хотя там экваториальный климат, более жаркий, чем в подавляющем большинстве мест на планете. Иными словами, идея «рост температур сам по себе угнетает растения» для современного мира сомнительна. Опять же, авторы работы могли бы задуматься: а где в мире растут самые урожайные культуры? Из массово возделываемых растений самые высокие урожаи — у батата, картофеля, бананов, маниока. Казалось бы, очевидно, что рост температур может быть опасен: картофель при стабильных ночных температурах от плюс 25 градусов вообще не дает клубней.  На этом графике легко видеть, что все наиболее урожайные массовые культурные растения, кроме картофеля, происходят из зон теплого климата и лучше всего растут именно там Однако это не совсем корректно. Задумаемся: в ста граммах картофеля всего 322 килоджоуля энергии, а у батата — 360. Маниок на ту же массу дает 670 килоджоуле: то есть в реальности с одного гектара он продуктивнее, чем картофель. Значит, по питательной ценности с одного гектара основные культуры жаркого климата значительно превосходят основные культуры, требующие прохлады. Уже из одного этого факта понятно: нынешнее потепление не может серьезно сократить потенциал мирового сельского хозяйства. Пока оно нигде не создало ситуации, когда маниок (очень теплолюбивая культура) начал бы вдруг хуже расти. На это же указывает факт резкого роста урожаев в тех частях мира, где, по мнению авторов новой работы, производительность труда из-за потепления снизилась сильнее всего — то есть конкретно в Африке. Простейшие эмпирические оценки такого рода должны были отвратить авторов новой работы от тех выводов, которые они в ней сделали. Но этого не случилось. Вероятная причина проста: ученые — такая же часть общества, как все остальные. В прессе мы регулярно видим заголовки вида «Потепление сделает невозможным проживание людей там-то» или «Изменение климата приведет к засухам». В целом ряде научных работ видим обратное: люди явно жили в самых жарких регионах Африки в периоды, которые были намного жарче нынешнего. Кроме того, сегодняшнее изменение климата никоим образом не ведет к засухам.  Маниок на картине Альберта Экхаута, европейского художника XVII века / ©Wikimedia Commons Но в прессе об этом не пишут. Ученые в том, что не касается их специализации, рано или поздно инфильтруются идеями из прессы — в том числе потому, что сами охватить все работы в научных журналах не могут. Скорее всего, авторы нового исследования в самом деле верят в то, что написали, — и именно из-за своей веры не посчитали нужным свериться с эмпирическими фактами о реальном влиянии потепления на окружающий мир. С рецензентов тоже нечего взять: чтобы задать авторам работы описанные выше вопросы, они ведь тоже должны иметь мнение, отличающееся от озвучиваемых в прессе. А это, как ни крути, небезопасно: любой ученый, который посмеет сказать «глобальное потепление помогает, а не вредит сельскому хозяйству» неизбежно столкнется с негативным отношением со стороны коллег. Можно возразить: и что такого? Научный мир пережил немало неправильных, но модных теорий — от «сперва Кловис» до «Луна возникла от удара Тейи». Заблуждения — нормальная часть эволюции науки, особенно если от них нет никакого практического ущерба. Проблема в том, что такой ущерб есть. Если научные работы сообщают политикам, что выбросы СО2 снижают производительность сельского хозяйства, те должны принимать конкретные меры. Например, усиленно вкладываться в сельское хозяйство, снизив вложения в ряд других секторов — например, медицину, образование и так далее. Но в реальности антропогенные выбросы резко повышают производительность сельского хозяйства. Иными словами, общества начинают массово инвестировать туда, куда инвестировать смысла нет. Мы лишь в самом начале этого пути, и пока сложно предсказать, насколько далеко такие ошибочные работы заведут современный мир. Лишь одно можно точно сказать уже сейчас: движение это будет идти в неправильном направлении.

|

|

Потепление и урожаи

10 авг 2023 в 12:09

Dobryаk

|

|---|

|

Обсуждение потепления столь же политизировано, как тезисы о пользе педерастии для роста рождаемости.

Читаем 08.04.2021 Александр Березин Потепление сократило производительность сельского хозяйства на 21%… но только внутри башни из слоновой кости. А в реальном мире увеличило как минимум на 10% Новое исследование в Nature Climate Change утверждает, что производительность сельского хозяйства с 1961 года упала на одну пятую — из-за роста температур. Это совершенно изумительные данные: ведь ранее то же Nature показывало, что каждая пятая тонна окружающей нас биомассы обязана своим существованием процессам, стоящим за антропогенным глобальным потеплением. Как так вышло, что производительность сельского хозяйства от потепления падает, а биомасса растений при этом — растет? Попробуем разобраться.  Одни ученые обещают что потепление принесет нам коллапс сельского хозяйства, другие утверждают, что оно крайне полезно растениям. Кто прав? Как посчитать влияние потепления на сельское хозяйство Известно, что агроиндустрия — та область, где точные измерения влияния отдельных факторов на итоговый урожай крайне сложны. Невозможно точно отделить влияние погоды от радивости (или нерадивости) земледельцев, внедрения новых сортов культурных растений и так далее. К тому же новые сорта могут быть более устойчивы к засухе или, наоборот, влаголюбивы, чем прежние. Как в таких условиях понять, что больше повлияло на урожай: погода или непогода? С влиянием глобального изменения климата все еще жестче. Его невозможно увязать с засухой или бурными дождями того или иного конкретного года. В первую очередь потому, что само по себе оно не ведет ни к засухам, ни к наводнениям — и по мере его развития частота засух остается неизменной, а уровень пиков наводнения даже падает (почему — мы писали здесь). Усложняет задачу и то, что за последние 60 лет в мире случилась зеленая революция: урожайность основных культур выросла в разы. В основном по причине внедрения новых сортов растений, выведенных селекционерами, а также роста вноса удобрений в большинстве стран. Как отделить рост из-за этих факторов от спада из-за потепления, понять сложно. Однако перед научным миром давно стоит политическая по свой сути задача: несмотря ни на что, все-таки измерить влияние потепления на сельское хозяйство. Ведь если этого не сделать, то как обосновать необходимость борьбы с потеплением? Голыми словами? Группа американских ученых приняла вызов. Чтобы отделить влияние потепления от остальных факторов, они взяли так называемую общую факторную производительность — то, сколько аграриям надо сделать затрат на единицу отдачи (урожая). В теории это позволяет отделить влияние новых сортов и удобрений от влияния изменений климата. Далее авторы собрали те данные, что смогли, по затратам земледельцев в разных странах и заложили их в модель, описывающую изменение такой производительности сельского хозяйства в 1961-2015 годах. Влияние погоды на производительность сельского хозяйства в той или иной стране учитывали через два фактора: среднюю температуру пяти наиболее благоприятных для вегетации месяцев года и среднее число осадков тогда же. Параллельно они смоделировали те же годы, но за вычетом глобального потепления (почти на градус за этот период). Получилось удивительное: из-за глобального потепления общая факторная производительность за это время просела на 21%. Причем сильнее всего в Африке, Бразилии, Индонезии, то есть наиболее теплых частях мира. Более того: в исходной, базовой версии своей работы они умудрились показать, что такая производительность упала даже в России. Последнее достижение невозможно переоценить. Дело в том, что в России за этот период вложения (в особенности труда) в сельское хозяйство не то чтобы выросли, а местами и упали, а вот урожаи — заметно увеличились. Выходит, в стране одновременно упала и производительность сельского хозяйства, и ряд видов вложений в него, но… выросли урожаи. Мы не будем пытаться комментировать столь сложную идею, поскольку понятия не имеем, как это объяснить. А сами авторы работы, увы, на таких мелочах не останавливалис Но оставим Россию — страну, производящую весьма скромную долю мировой сельхозпродукции. Обратимся к планете в целом. Как выводы новой работы согласуются с другими данными о влиянии глобального потепления на растения? Например, теми, что именно Африка сильно выиграет от антропогенных выбросов СО2? Nature против Nature: кто кого? В 2020 году журнал Scientific Reports (тоже часть издательской компании Nature Research) опубликовал работу, которая оценила влияние выбросов СО2 и глобального потепления на биомассу на планете Земле. Ее авторы заключили: наземные растения превращают в свою биомассу 119 миллиардов тонн углерода в год. Из них 19,8 миллиарда — за счет антропогенных выбросов СО2, стимулирующих рост растений. А за счет глобального потепления — еще 1,4 миллиарда тонн. Выходит, 17,8% зеленой биомассы, прирастающей каждый год, обязаны своим происхождением именно факторам, стоящими за антропогенным глобальным потеплением. Больше одной шестой окружающей нас молодой растительности взялись именно из антропогенных выбросов углекислого газа и без них просто не смогли бы возникнуть. Получается странное: глобальное потепление умудряется снижать производительность сельского хозяйства и одновременно… повышать биомассу растений. Как это? Быть может, те, кто писали новую работу, исключили влияние СО2 на растения, оставив только изменение температур? Да нет, авторы новой работы прямо указывают: «Наши оценки не убирают прямые эффекты растущей концентрации СО2 на сельскохозяйственное производство». И их можно понять: убрать эти эффекты чрезвычайно сложно, поскольку рост концентрации СО2 хоть и ускоряет рост почти всех сельхозкультур, но делает это по-разному, и достоверно сказать, где какой рост обеспечил именно этот фактор, нереально. Все, что можно получить, — нижнюю, консервативную оценку. Как мы уже писали, повышение концентрации углекислого газа в воздухе в сравнении с доиндустриальным периодом в среднем должно поднимает урожайность не менее чем на 10%. Подчеркнем еще раз: это консервативная оценка, ведь для мира антропогенные выбросы СО2 и потепление обеспечивают 17,8% ежегодного прироста биомассы. Сомнительно, что для культурных растений прирост урожайности ниже хотя бы одной шестой, но, чтобы уж точно не ошибиться в сторону завышения, можно взять и 10%.  Карта из препринта новой работы. Цветом показано, насколько, по расчетам ее авторов, сельское хозяйство той или иной страны снизило свою производительность из-за глобального потепления. Поражает неимоверное падение в таких странах, как Финляндия и Швеция: видимо, там уже до потепления было так жарко, что рост температур просто обрушил местное сельское хозяйство вниз. Особенно интригует это на фоне более теплой Украины, где, почему-то, производительность сельского хозяйства от потепления слегка выросла / ©Ariel Ortiz-Bobea et al. Есть в тексте и иные неочевидные моменты. Например, разбираются условия роста культурных растений на протяжении лишь пяти месяцев в году — наиболее продуктивных с точки зрения наращивания зеленой биомассы. Это решение удовлетворительно для умеренного климата, где живут авторы работы: скажем, картофель растет всего 130 суток, что укладывается в пять месяцев. Но в теплых странах все принципиально иначе: цикл роста маниока (основной культуры ряда тропических государств) занимает в среднем 272 дня. А это явно больше пяти месяцев. Выходит, исследование неизбежно дает искаженную картину сельскохозяйственной производительности для практически всех стран вне умеренного климата. Что характерно, это как раз те государства, для которых авторы работы настаивают на наибольшем падении производительности сельского хозяйства.  Однако если сравнить карту выше с изменениями в площади поверхности листьев на Земле за 1982-2015 годы, то выяснится, что растительности, включая дикорастующую, за это время резко прибавилось. Получается, глобальное потепление вредит только культурным растениям, а не диким? Но за счет чего оно обеспечивает такую избирательность? Увы, авторы новой работы на этот вопрос не ответили: у них вообще нет упоминания факта глобального озеленения, легко различимого на этой карте

|

|

Чё-то здесь молчат все

06 авг 2023 в 21:06

slavae

|

|---|

|

А люди, чтоб вы знали, не молчат, несут нам всю правду, даже обжигающую ) Из телеги скопировал. Название уже встречалось в обзорах.

ЦитатаВот это, кстати, одна из самых важных новостей за последние несколько лет.

|

|

Кстати

01 авг 2023 в 13:45

slavae

|

|---|

|

Читал как-то в жж, что с началом продажи на али разных лазеров, в Белоруссии участились случаи как бы самопроизвольных пожаров. Автор подводил дело к тому, что поджигают шторы ик лазером. Как думаете, фольга за стеклом поможет?

|

|

Вопрос по существу.

30 июл 2023 в 17:43

В. Вилежаня

|

|---|

|

Господа физики. Возможно ли сделать в разумных пределах?

Все знают, что такое ЭМИ при ядерном взрыве. ЭМИ выводит из строя электронику из строя и даже электрические сети в механизмах, что хорошо показано в кино "На следующий день".Там катушка зажигания повреждена у автомобиля. Можно ли получить электро магнитный импульс без ядерного взрыва направленного действия и направить его, например, на летательный аппарат, чтобы там система управления сгорела нахрен. Именно, не создать помеху, а вывести из строя.

|

|

Тремор )

27 июл 2023 в 14:30

slavae

|

|---|

|

С этой ветки начался научный раздел, теперь какой-то модератор с дрожащими руками отключил ветку из прикрепленных ))

|

|

Метрология, блин!

23 июл 2023 в 19:33

rommel.lst

|

|---|

|

Господа, вы тут совсем офигели, три страницы Флуда без АУ?? Убирайте нафиг этот мусор отсель

|

|

ВНИИФТРИ запустит серийное производство высокоточных квантовых генераторов частоты

19 июл 2023 в 19:05

DeC

|

|---|

|

18 июля 2023

Серийное производство высокоточных квантовых генераторов частоты начнется в России в ближайшее время, заявил руководитель Центра разработки и внедрения перспективных технологий ВНИИФТРИ Станислав Гусев, сообщает 15 июля РИА Новости. Такие устройства дают «очень высокоточный периодический сигнал», заявил Гусев. Подобные устройства создаются лишь единичными компаниями за границей. В России такие устройства не делаются, а поставок из-за рубежа сейчас нет. Цена таких устройств, получаемых по непрямым каналам, впятеро превышает их рыночные цены. Центр использовал научные наработки ВНИИФТРИ и создал небольшой генератор, который сейчас внедряется в серию. Разработчики предполагают получить при серийном производстве генератор частоты ценой 200 тыс. руб. Идет работа и над более простой версией прибора. Как пояснил Гусев, высокоточные генераторы частоты применяются в навигационных системах и в защищенной связи. Источник

|

|

Атомная батарейка. 80 лет без подзарядки

19 июл 2023 в 13:08

kerosene

|

|---|

|

Российские учёные создали прототип батарейки на изотопе плутония. Устройство может безопасно, автономно и без подзарядки давать электроэнергию десятки лет.

|

|

Ликбез по современной космологии

10 июл 2023 в 06:58

Брянский

|

|---|

|

Ликбез по современной космологии

Спешиал фо юзерс изучающих строение вселенной по книжкам Носова-Фоменко, сказкам Лызлова, блогам Кадырова и корану

|

|

Ликбез по современной физике

10 июл 2023 в 06:50

Брянский

|

|---|

|

Ликбез по современной физике

Спешиал фо юзерс изучающих ОТО и квантовую теорию поля по книжкам Носова-Фоменко, сказкам Лызлова, блогам Кадырова и корану  https://www.youtube.com/watch?v=Hq42zNQUQNo Элементарные частицы, масса и гравитация | Физик Алексей Семихатов https://www.youtube.com/watch?v=CMusg2Mqsg4 Главная надежда теоретической физики 21 века: СУПЕРСИММЕТРИЯ | физик АЛЕКСЕЙ СЕМИХАТОВ https://www.youtube.com/watch?v=fULXL6wdO4I ФИЗИК Семихатов: Квантовые парадоксы, Мультивселенные, Телепортация, Понять невидимое https://www.youtube.com/watch?v=6jWLEwx1cRw «Мы изучаем не реальность, а фрагменты реальности» – Алексей Семихатов https://www.youtube.com/watch?v=bOi6OAwCNH4 Рубежи Науки: "Квантовая реальность", Алексей Семихатов https://www.youtube.com/watch?v=VJR19ulkXMU Алексей Семихатов. Квантовая физика – систематическое упражнение по преодолению здравого смысла https://www.youtube.com/watch?v=dw7pjAqa-kY «ГЛАВНЫЕ КИРПИЧИКИ МИРОЗДАНИЯ — НЕ ЧАСТИЦЫ, А КВАНТОВЫЕ ПОЛЯ». Д.Ф.-М.Н. АЛЕКСЕЙ СЕМИХАТОВ https://www.youtube.com/watch?v=KYTFsoT2yCo Нобелевская премия 2022: что насчет структуры реальности? А.М. Семихатов

|

|

|

Подписка на ветку |

|---|

|

В избранном у

19

пользователей |

Календарь |

|---|

Топ за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Читаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

Обсуждаемое за 24 часа |

|---|

| Дискуссии не найдены! |

|

|

Сейчас на странице:

1,

Модераторов: 0,

Пользователей: 0,

Гостей: 0,

Ботов: 1