Как отличить отражённый лазерный сигнал с Луны от грунта и ретрорефлектора?

07 июл 2019 в 10:37

photo_vlad

|

|---|

|

По моей просьбе Виталий Насенник, автор статьи про ложь (мягче говоря ошибочность) результатов лоцирования лазерных отражателей на Луне 40 лет шарлатанства, написал разъяснение:

Как отличить отражённый лазерный сигнал с Луны от грунта и ретрорефлектора? 1) По яркости отражённого сигнала. Оптика - наука точная. Рассчитываем отражение для двух вариантов - отражение от уголкового отражателя и отражение от грунта, а также считаем уровень собственного шума и фоновой засветки. После этого проводим эксперимент, измеряем количество зарегистрированных фотонов и сравниваем с расчётными значениями. Уголковый отражатель спроектирован так, чтобы сигнал от него был не менее, чем на 1-2 порядка ярче, чем для отражения от грунта. 2) По компактности отражённого сигнала. Уголковый отражатель обладает таким интересным свойством, что все фотоны, независимо от того, в какое место входного окна влетели, проходят внутри отражающего элемента одинаковый путь, следовательно, если они одновременно влетели, то они одновременно и вылетят. Т.е. если мы направим на уголковый отражатель импульс длительностью 20 ps, то и назад прилетит импульс точно такой же длительности (если у нас уголковый отражатель состоит из одного-единственного элемента). Если же у нас уголковый отражатель состоит из массива элементарных уголковых элементов, и лоцирующий луч падает не по нормали к поверхности, то отражённый сигнал распадётся на отдельные импульсы, соответствующие каждому отражающему элементу в массиве. Тут есть две проблемы. Во-первых, атмосфера. Турбулентность в атмосфере размывает фронт лоцирующего импульса, даже идеально компактный имульс, скажем, длительностью 1 ps, на выходе из атмосферы уже расползётся примерно на половину наносекунды. Во-вторых, возникают сложности с регистрацией отклика с такой высокой точностью. Сейчас на лазеролокационных станциях используют массивы фотодиодов, работающих в лавинном режиме ("Гейгеровский режим"), для этого на фотодиоды подают очень высокое обратное напряжение (до 120 вольт). Ну да, при таком режиме достигается очень высокий квантовый выход (0.3-0.6), но фотодиод в таком режиме регистрирует только один фотон, после этого его нужно выключать, снимать с него напряжение и ждать, пока он рассосётся в нормальное состояние. Соответственно, энергию лоцирующего импульса выбирают таким образом, чтобы по расчёту регистрировалось примерно 1 фотон с импульса - больше бессмысленно, меньше неэффективно. Для предлагаемого мною варианта проверки нужно взять старый добрый фотоумножитель, он, конечно, обладает заметно меньшим квантовым выходом (0.1-0.2), но зато может работать в непрерывном режиме. Также надо взять достаточно мощный лазер, чтобы по расчёту получалось не один и не несколько фотонов с импульса, а много, чтобы можно было зарегистрировать профиль отражённого сигнала в пределах одного импульса. Но фотоумножители тоже имеют свой недостаток - они и сами размывают выходной импульс, причём, ширина выходного импульса даже от одного-единственного фотона получается много больше, чем нужно для предлагаемого эксперимента. Т.е. взять вот просто так вот и измерить длительность отражённого импульса - технически крайне сложная задача. Тут просто хотя бы один фотон поймать крайне непросто, не всякой стране по силам, а измерить при этом длительность отражённого импульса - ещё намного сложнее! 3) Можно попробовать измерить размеры отражённого пятна. Расходимость отражённого пятна однозначно определяется отношением длины волны света, используемого для лазерной локации, к апертуре элемента уголкового отражателя. Соответственно, для этого эксперимента потребуется много одинаковых приёмных телескопов, размещённых на довольно большой площади, синхронно регистрирующих отражённый сигнал. У нас должно получится примерно гауссовское пятно, смещённое к востоку от излучающего телескопа на величину релятивистского сдвига. (Точнее - даже несколько пятен. Far field diffraction pattern от уголкового отражателя представляет собой яркое центральное пятно, а вокруг него "ромашкой" ещё несколько пятен послабее. От массива элементов пятна наложатся, там картина сложнее будет.) Вариант таскать по площадке один телескоп - очень плохой вариант. Его нежную оптику при перевозке могут сбить, плюс проблемы с наведением и синхронизацией, плюс мы за один сеанс даже для одной точки статистику едва-едва успеваем собрать. Из-за того, что у нас примерно 1 фотон на импульс, нам, чтобы уверенно набрать статистику, нужно сделать несколько тысяч импульсов, а поскольку темп этих импульсов невелик (несколько десятков импульсов в секунду), то время на один сеанс получается пара десятков минут, а то и полчаса, т.е. за одну ночь мы не очень много сеансов успеем провести. Т.е. теоретически такой эксперимент возможен, практически, это дорого и сложно - как я уже говорил, не всякой стране доступно хотя бы одну лазеролокационную станцию сделать. (Лоцировать Луну и ИСЗ - это две сильно разные задачи! Луну лоцировать намного сложнее!) 4) Вариант отражения от грунта можно доказать, если лазерный луч посылать из одной обсерватории, а принимать в нескольких других, находящихся заведомо далеко от лоцирующей обсерватории (много дальше отражённого пятна). Тут требуется, чтобы эти обсерватории, участвующие в эксперименте, работали очень синхронно. Если в пределах одной обсерватории синхронизировать приёмную часть с передающей более-менее реально, то синхронизировать несколько обсерваторий, находящихся весьма далеко друг от друга, очень сложно. Ещё надо отловить ситуации, когда Луна видима из них из всех, погода благоприятствует и т.д. В общем, тоже весьма сложный эксперимент, на который непонятно, кто бы денег дал. Ссылка: https://vitaly-nasen…90207.html У меня вопрос, к г-ну Лисову, который здесь много постов посвятил спорам насчёт лазерной локации. Как Кокурин различал сигнал, отражённый от лунного грунта, от сигнала, якобы полученного им от отражателя Аполлона-15? Со ссылками и конкретными цитатами из его работ, разумеется. В целях соблюдения релевантности ответа.

|

|

|

ОТВЕТЫ (160)

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 07 июл 2019 в 11:29 |

По пункту (1) отстутствует обоснование требования "на 1-2 порядка ярче", как и строгое определение понятия "ярче".

Слов много, но вывод из пункта (2) один – предлагаемые способы технически нереализуемы либо требуют несоразмерно больших затрат.

Аналогично по пункту (3): дорого и сложно.

Аналогично по пункту (4): дорого и сложно.

При этом Ваш автор и соратник в деле опровержизма даже не удосужился сказать, что именно временная компактность отклика от отражателя (пункт 2) является основным и реально фиксируемым с 1969 года по сей день уникальным свойством отражателя. Эта временная компактность отклика по сравнению с откликом от грунта прямо связана с физическими размерами отражающего объекта, она не может быть подделана и фиксируется при измерениях с одного пункта одним телескопом без малейших проблем.

ЦитатаИзмерение расстояния до Луны лазерно-локационным методом с точностью, достаточной для научного использования, было впервые проведено советскими учеными в 1965 г. [10]. Измерялось расстояние до участка лунной поверхности внутри кратера Фламмарион. В этих опытах применялся лазер с модулированной добротностью, который генерирует импульсы длительностью порядка 5 • 10-8 с. Примерно с такой же точностью измерялось время распространения лазерного импульса до Луны и обратно. Суммарная аппаратурная ошибка в расстоянии составляла ~15 м.

Расстояние до поверхности Луны удалось измерить с точностью около ±200 м. Ошибка в этом опыте определялась не несовершенством аппаратуры, а пространственной глубиной участка поверхности Луны, на который направлялся луч лазера.

При средних атмосферных условиях лазерный пучок по выходе из атмосферы имеет расходимость порядка 2—3", т. е. освещает на Луне площадку диаметром 3,5—5,0 км. Неровности рельефа в пределах площадки такого размера и наклон ее относительно луча лазера приводят к размытию лазерного сигнала по времени. Связанная с этим ошибка в расстоянии может достигать многих сотен метров.

Существенного повышения точности измерений можно добиться, если установить на Луне искусственную мишень малых размеров, которая эффективно отражает свет в направлении на наблюдателя. В этом случае ошибка в расстоянии будет определяться длительностью импульса лазера, точностью измерения времени распространения светового сигнала до мишени и обратно и размерами самой мишени. С современными лазерами и счетчиками времени эта ошибка может быть доведена до долей метра.

("Передвижная лаборатория на Луне Луноход-1", с. 170 и далее)

Именно компактность (фактически – точечность) мишени придала смысл измерению времени прохождения сигнала с точностью 10 нсек (уже у Кокурина в 1970 году, дальше – лучше), что соответствовало после учета некоторых других факторов заявленной им для первого эксперимента ошибке в расстоянии в ±3 метра. И разумеется, этот принцип работает для любого отражателя, что от "Лунохода-1", что от "Лунохода-2", что от "Аполлона-15".

ЦитатаВ 1972 г. в процессе перестройки аппаратуры проводились отдельные измерения с отражателем «Аполлон-15», выполненные с целью отработки лазерной и электронной систем. В 1973 г. в этот комплекс была введена управляющая мини-ЭВМ, в результате чего работа всей аппаратуры была полностью автоматизирована и, что весьма важно, была обеспечена возможность оперативного контроля и управления ходом эксперимента в процессе измерений. Подготовка этого комплекса аппаратуры (рис. 4), обладающего высокой надежностью и оперативностью, была завершена ко времени доставки на Луну второго французского отражателя, установленного на «Луноходе-2».

Регулярные наблюдения этого отражателя начаты с июня 1973 г. [39].Несколько ранее — в марте 1973 г.— начаты регулярные наблюдения отражателя «Аполлона-15». августа 1973 г. налажены также измерения отражателя А-11, имеющего самую низкую эффективность из всех лунных отражателей. В настоящее время точность измерения расстояния в единичном импульсе составляет ±0,9 м, статистическая точность серий измерений (~5—10 мин) обычно ±30—40 см.

Ю. Л. Кокурин, Квантовая электроника, 1976, том 3, №6, 1189–1210

- +0.12 / 10

-

|

|

ДальнийВ ( Слушатель ) |

| 08 июл 2019 в 13:26 |

Цитата: Liss от 07.07.2019 11:29:50

Ваши доморощенные и безграмотные фантазии здесь никого не интересуют.

Для начала потрудитесь хотя-бы почитать работы американского учёного Фоллера и советского учёного Кокурина.

Специалистов данного профиля.

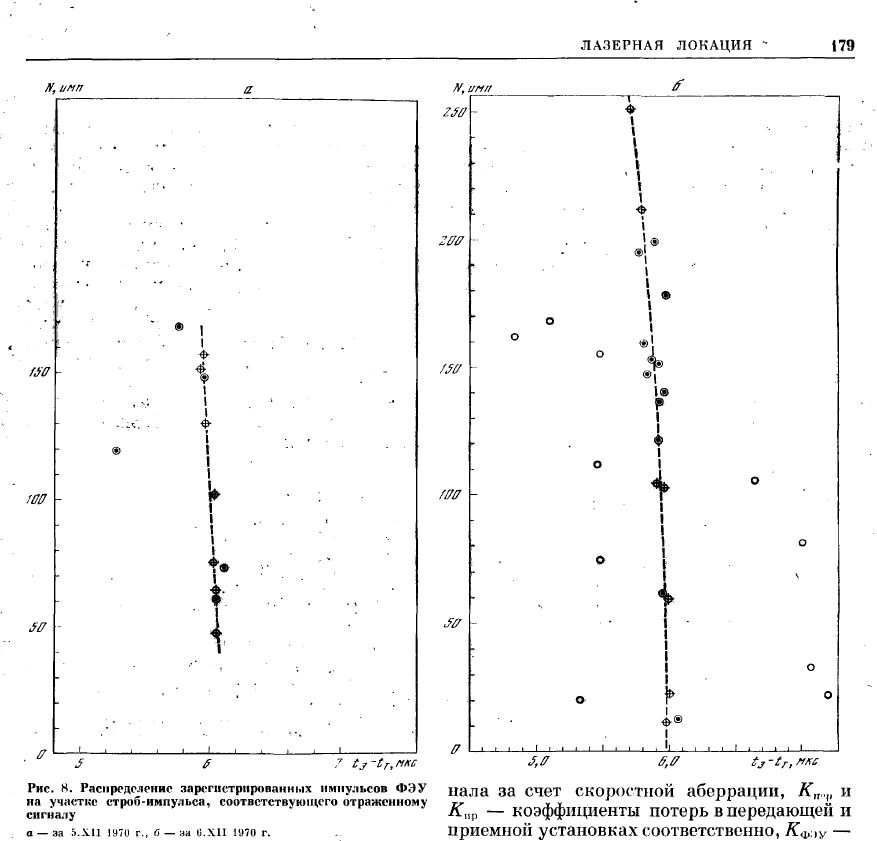

Вот практические результаты из эксперимента Кокурина -

http://gen.lib.rus.e…8F3795188F - ссылка для скачивания Луноход-1 (2том)

.

Отрывок на стр. 177 - "...Если принять ширину сигнала 0,3 мксек. то отношение сигнала к шуму получается для сеанса 5.12 порядка 27 и для 6.12 (точка 2) порядка 21.

Средний фон показан на рис. 7 горизонтальными штриховыми линиями."

1971 г. Январь

Том 103, вып. 1

УСПЕХИ ФИЗИЧЕСΚИX НАУК

ЛУННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

Дж.Фоллер,Дж.Уамплер

Отрывок - "...Во время своего

сравнительно недолгого пребывания на Луне Эдвин Олдрин и Нейл Арм-

стронг установили на лунной поверхности систему отражателей, которые

могут возвращать направленные на них импульсы лазера с интенсивностью

в 10—100 раз большей, чем при отражении от естественной поверхности

Луны...."

П.С.

И с такой вопиющей безграмотностью защитники лунной аферы пытаются морочить людям голову.

- +0.12 / 19

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 08 июл 2019 в 14:07 |

Цитата: ДальнийВ от 08.07.2019 13:26:19

Йожег, Вас уже спрашивали, с какого перепугу Вы ставите знак равенства между отношением сигнал/шум и соотношением интенсивностей ответа от отражателя и от грунта.

Ответа я не видел, потому что Вы тупо не понимаете, что такое отношение сигнал/шум при накоплении статистики измерений.

- +0.04 / 10

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 09 июл 2019 в 16:45 |

Цитата: Liss от 07.07.2019 11:29:50

https://ufn.ru/ru/articles/1971/1/f/

Фоллер, Уамплер "Лунный лазерный отражатель", с.141

"Во время своего сравнительно недолгого пребывания на Луне Эдвин Олдрин и Нейл Армстронг установили на лунной поверхности систему отражателей, которые могут возвращать направленные на них импульсы лазера с интенсивностью в 10—100 раз большей, чем при отражении от естественной поверхности Луны."

Цитата: Liss от 07.07.2019 11:29:50

Не совсем так, точнее, совсем не так. Дело в том, что "временная компактность отклика от отражателя" экспериментально не фиксируется по очень простой причине - методика не предполагает возможности измерения длительности отклика. Для того, чтобы иметь возможность измерить длительность отклика, нужно отправить очень компактный импульс, при этом, достаточно большой энергии, чтобы в ответном импульсе было много фотонов, чтобы иметь возможность зарегистрировать их распределение, а прежде всего - регистрирующая аппаратура должна позволять это делать. Причём, все условия должны быть выполнены. В действительности же аппаратура имеется только на APO (там матрица из 16 фотодиодов и 16-канальный измеритель временных интервалов), но отклик крайне слабый. Описание аппаратуры APO: https://tmurphy.phys…tiplex.pdf Кстати, обратите внимание на формулу на стр.3 Согласно этой формуле на APO должно регистрироваться в среднем 5 фотонов с импульса при локации по A-11 или A-14, и даже 15 фотонов с импульса при локации по A-15. Т.е. теоретически как бы аппаратура позволяет измерить длительность импульса. В действительности же при локации по А-15 регистрируется в среднем 0.4 фотона с импульса - см. первый абзац главы 4 на стр. 1106 "2040 photons from A15 in a 5000 shot run." https://tmurphy.phys…1-1103.pdf Т.е. примерно в 36 раз слабее расчётного! Измерить же ширину импульса, когда регистрируется менее 1 фотона с импульса - невозможно.

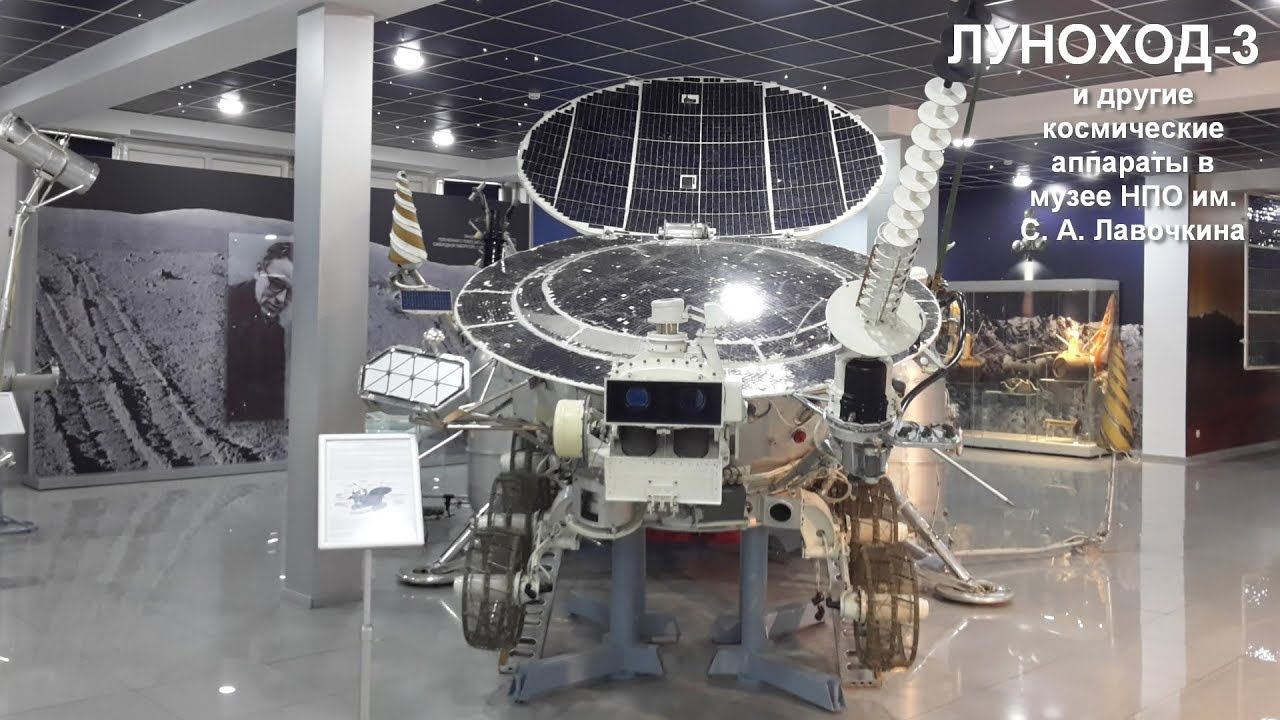

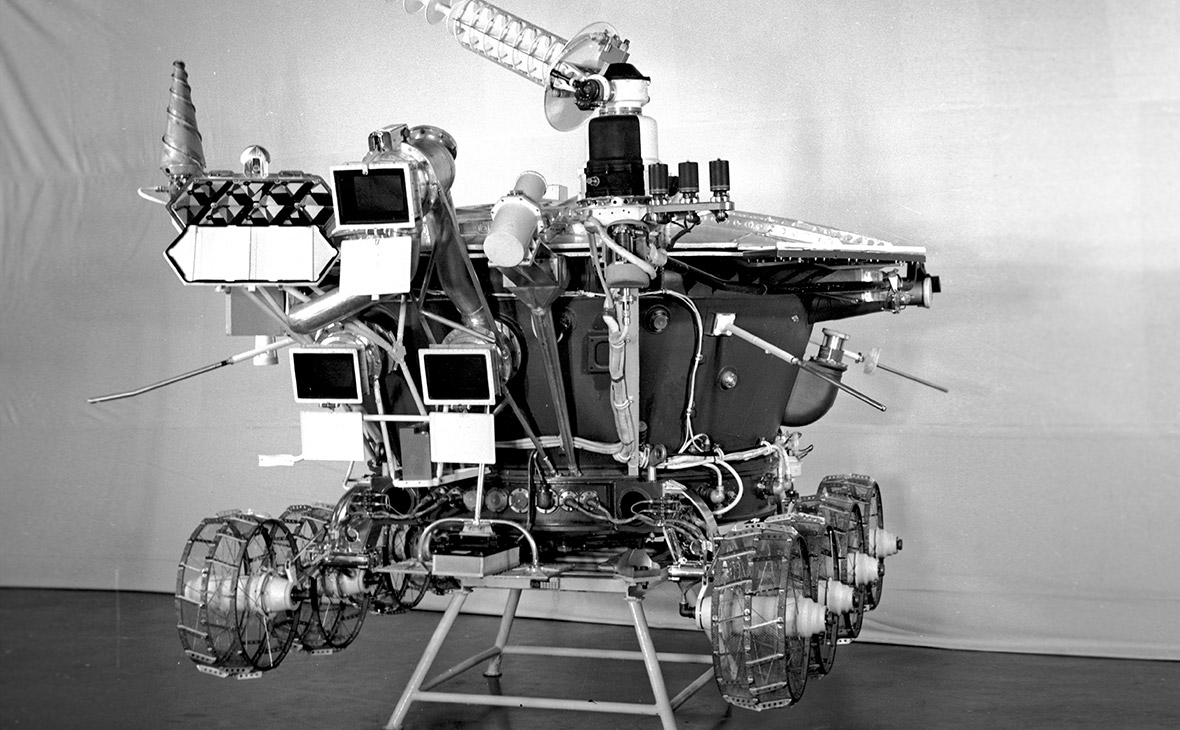

С луноходами вот какая оказия приключилась. Дело в том, что на обоих луноходах уголковые отражатели установлены неудачно - они установлены на "морде" аппаратов с небольшим наклоном вперёд. Наклон - штука совершенно необходимая, но вот наклон вперёд - неудачное решение. (Расположение уголковых отражателей на луноходах я уточнял непосредственно в НПО им.Лавочкина у конструктора луноходов В.П.Долгополова и ещё у большого фаната луноходов Р.В.Комаева, тоже сотрудника "лавочки".) При таком расположении для успешности лазерной локации нужно было ориентировать луноходы на местности "мордой" к Земле. http://www.ras.ru/FS…4169,d.bGE

А только никто так не делал. Я созванивался с водителем луноходов В.Г.Довгань, он объяснил, что оба лунохода лунным вечером ставил "мордой" на восток, чтобы лунным утром просто открыть крышку на 90 градусов и сразу же приступить к зарядке аккумуляторов без дополнительного маневрирования, на которое в разряженных за двухнедельную лунную ночь просто может не остаться достаточно энергии. (Со вторым луноходом история приключилась ещё более интересная, потому что после происшествия 9 мая 1973 года второй луноход "умер", оставшись с открытой крышкой, и благодаря этой открытой крышке на снимке LRO прекрасно видно ориентацию второго лунохода - азимут 100-110 градусов.) Короче говоря, оба лунохода не ориентированы на Землю, из-за чего их performance существенно снижается. Если вкратце, то можно посмотреть Fig.23 на стр.23 в статье https://yadi.sk/d/nG4_3E6D4k9N6, а если интересует ещё более обстоятельное изучение этого вопроса, то https://yadi.sk/i/ORB9poflVkFTo В общем, с учётом ориентации угол падения на УО первого лунохода составляет примерно 31 градус, из-за чего отклик от него ослаблен примерно на порядок, а угол падения на УО второго лунохода составляет более 70 градусов - совершенно запредельный угол. Получить отражение от УО второго лунохода при локации с Земли - физически невозможно. Кстати, если в формулу расчёта отклика добавить зависимость от угла падения, то тогда получается, что и при локации из КрАО по Л-1 в 70-х гг, и при локации по Л-1 из APO расчёт полностью совпадает с экспериментальными данными. Т.е. после своего обнаружения в 2010 году УО лунохода-1 блестит, как новенький! https://www.research…hod_rovers

А вот от второго лунохода получить отклик в принципе невозможно. Лазеролокационщики ловят отражение не от УО Л-2, а от рядом расположенного склона кратера Бухта Круглая, очень удачно ориентированного по отношению к Земле.

- +0.22 / 21

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 09 июл 2019 в 19:10 |

День добрый,

Я буду отвечать по пунктам для простоты отслеживания дискуссии.

Статья в УФН является переводом научно-популярного текста тех же авторов, опубликованных в Scientific American. Уже поэтому ее можно было бы не рассматривать.

Далее, фактических данных об интенсивности отклика от грунта и от отражателя авторы не приводят, что "подвешивает" прогноз и не позволяет воспринимать его всерьез.

Однако в ней есть еще и грубейшая внутренняя несогласованность.

Так, на стр. 146 текста, опубликованного в УФН, дается конкретный прогноз для наблюдений из Ликской обсерватории: "Испущенный импульс света содержит ~1020 фотонов, из которых через 2 1/2 сек примерно 25 возвращается в телескоп".

А на стр. 151 при описании наблюдений в Ликской обсерватории, говорится, что на 120 импульсов т.н. "заключительной серии" пришлось "100 возвратившихся сигналов, превышающих уровень фона". Налицо вопиющее противоречие между прогнозом и результатом, которое авторы не объясняют вообще.

- +0.10 / 8

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 09 июл 2019 в 23:57 |

Цитата: Liss от 09.07.2019 19:10:40

Вот именно, что не объясняют! Единственная в этом роде статья, где вообще проводится сравнительный анализ - это статья в NASA SP-214 Apollo 11 Preliminary Science Report, где те же самые Фоллер и Уамплер в составе 27 соавторов чёрным по белому пишут:

"The measured range time could have three possible sources: a return from the retroreflector, a return from the lunar surface, or random noise coincidence from reflected sunlight and background. Statistically, 35 to 50 noise coincidence and approximately 30 lunar surface ranges would be expected in 1200 firings. Because the numbers agree, within acceptable limits, with the total number measured, it is not obvious that returns from retroreflectors were measured." (стр.175 по документу, стр. 165 по файлу)" http://www.hq.nasa.g…11psr.html

Естественно, NASA такие намёки на то, что уголковые отражатели невидимы на фоне грунта, совершенно не устраивали, поэтому в последующих отчётах NASA SP-272 Apollo 14 Preliminary Science Report и NASA SP-289 Apollo 15 Preliminary Science Report всякие упоминания о возможности отражения от грунта исчезли (вместе с фамилиями 16 учёных, которые не стали подписывать эту "филькину грамоту").

Впрочем, Вы всегда можете придраться к тому, что эти отчёты - не публикации в реферируемых научных изданиях, а ведомственные издания, что-то вроде заводской малотиражки "Гудок", и я с Вами соглашусь! Но проблема в том, что ничего лучше-то и нет.

- -0.04 / 2

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 09 июл 2019 в 20:04 |

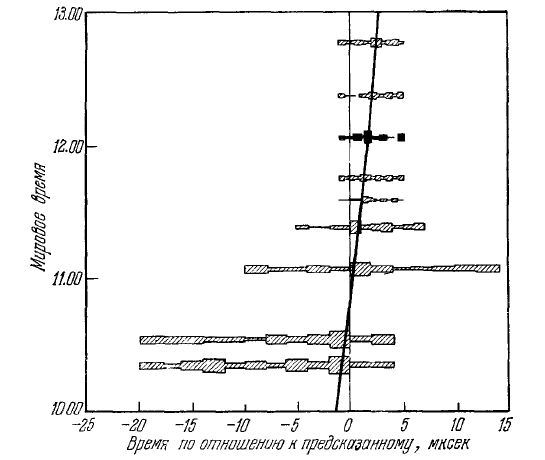

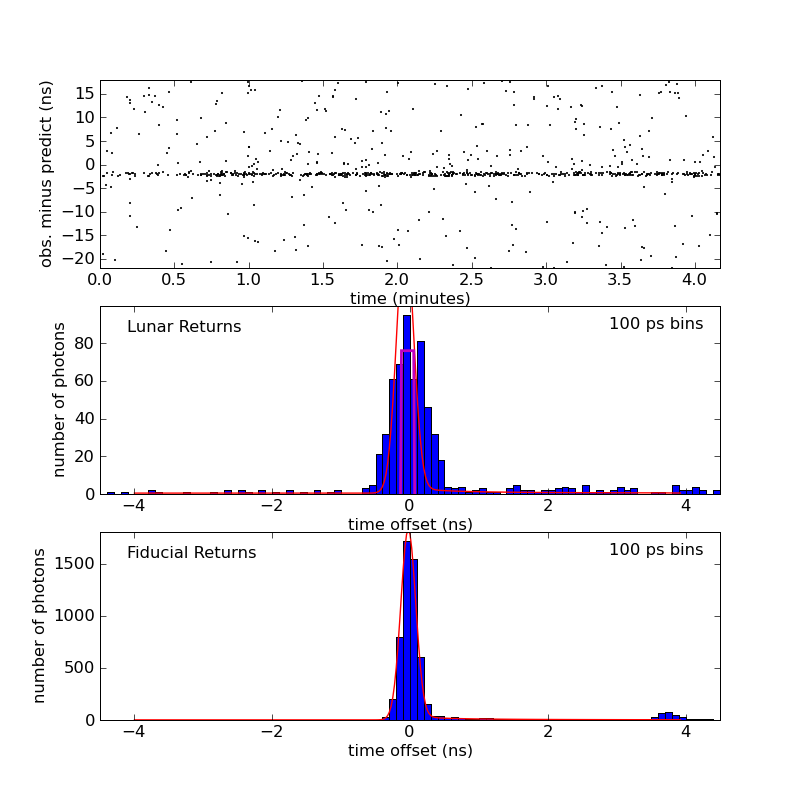

Ну что там считали и что не учли до начала фактических измерений, это на совести авторов. По факту выяснилось, что с одного импульса приходит полфотона в лучшем случае. Из этой реальности и исходили что Фоллер-Уамплер, что Кокурин с сотрудниками. И никакую длительность отклика они, естественно, не измеряли, потому что их интересовало то, что реально можно было измерить -- интервал времени от посылки до возвращения – и то, насколько он соответствует расчетному для соответствующих моментов времени. Поэтому что американская команда, что наша отчитывались гистограммой принятых фотонов, положением ее пика и экспериментальным графиком зависимости между текущим временем и невязкой между расчетным временем приема и фактическим.

Вот такие графики у Кокурина:

А вот у Фоллера-Уамплера:

Невязка зависит от кучи параметров. Это ошибки в знании координат объекта на Луне и обсерватории на Земле – смешно, но было и это! – плюс неточности моделей движения и вращения Луны и Земли. Но сам факт того, что она дает плавную кривую, говорит о том, что эксперимент успешен и что измеренные времена возвращения фотонов осмысленны.

Фоллер-Уамплер определили время прохождения сигнала с точностью 100 нсек по факту расщепления отклика между двумя временными интервалами регистрации. Кокурин просто мог измерять время прихода отдельных фотонов с точностью 10 нсек и получил отклонения экспериментальных точек от плавной кривой на уровне 20 нсек.

- +0.13 / 8

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 03:35 |

Цитата: Liss от 09.07.2019 20:04:47

Вот к чему этот флуд? Мы про измерение длительности отклика говорим или про измерение расстояния Земля-Луна вообще? Напомню, что Вы наехали на меня, будто бы я не учитываю временную компактность отклика, а когда я доказал, что её измерить невозможно, когда приходит менее 1 фотона с выстрела, Вы тут же переобулись в полёте - дескать, ну и что, что её никто не мерил и не мог померить, она, якобы, никому и не нужна была... Приведённые графики показывают, что можно измерить расстояние между обсерваторией на Земле и каким-то элементом рельефа Луны - ну так с этим никто и не спорит!

- -0.02 / 1

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 09 июл 2019 в 20:35 |

Удачное или нет, но оно было принято. Более того, угол наклона задавался для каждой летной машины с учетом расчетных координат места прилунения и среднего положения Земли в небе над этим районом.

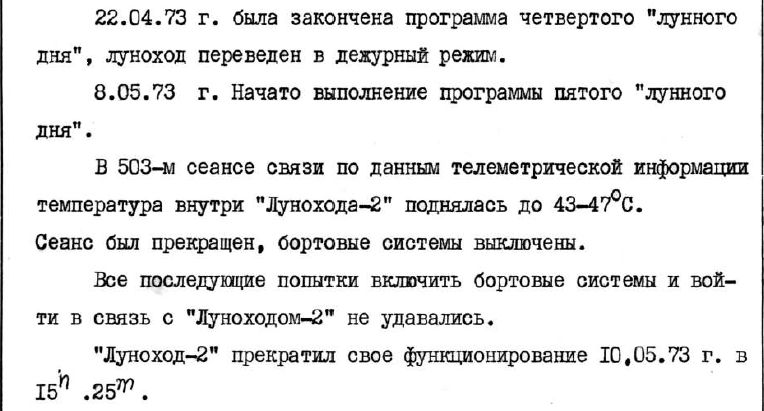

Поскольку в итоге Л1 вполне себе наблюдаем, а Л2 умер внезапно и не был развернут описанным образом, воспоминания В.Г.Довганя нерелевантны. Кстати, в недавно опубликованном отчете РНИИКП обстоятельства гибели описаны так:

Не понимаю. Аппарат шел к точке остановки почти точно с юга на север. Откуда может взяться азимут 100-110°? Если он в действительности близок к 340°, как следует из направления траектории, то какова ценность всех последующих рассужденией? (Не говоря уже о том, что Л2 наблюдали и американцы, и французы, и команда Кокурина.)

- +0.05 / 7

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 01:41 |

Цитата: Liss от 09.07.2019 20:35:34

Учитывая мой предыдущий опыт общения с Вами, я даже и не знаю, как Вам объяснить очевидные вещи типа того, что Земля круглая, Луна неровная, а луноход может маневрировать на местности... Впрочем, ответ напишу, не столько для Вас, сколько для других читателей.

Там со вторым луноходом было два важных момента. Второй Вы уже упомянули - перегрев. А вот первый момент - это запачканная солнечная батарея.

Вот пара ссылок на воспоминания непосредственных участников событий:

http://web.archive.o…t_id=26224

https://www.youtube.…KW0CYIBy9A

Вы напрасно хамите в адрес В.Г.Довганя, я-то с ним лично общался, сообщаю: Вячеслав Георгиевич Довгань в здравом уме и трезвой памяти, прекрасно всё помнит, что он делал и почему. Он по вопросу ориентации луноходов на местности - самый лучший источник, лучше и быть не может. Если сравнивать два мнения об ориентации луноходов - Ваше и Довганя, то одно из них достоверное, а другое - яйца выеденного не стоит.

После того, когда случилась эта "глупая история" в кратере, подняли крышку, дескать, пыль сама и осыпется. Она и осыпалась - на радиатор системы термостабилизации лунохода, из-за чего луноход и начал перегреваться. А лунная пыль очень липкая, солнечная батарея запачкалась, зарядный ток упал почти до нуля. 10 мая 1973 года Довгань поставил луноход мордой на Солнце, чтобы хоть как-то подзарядить разрядившиеся аккумуляторы. Я проверил по астросимулятору Stellarium - действительно, Солнце 10 мая 1973 года в той точке было по азимуту 100-108 градусов (Луна вращается медленно, один оборот за 4 земных недели делает). Вот в этом положении "Луноход-2" и умер - из-за перегрева и обесточивания. С открытой крышкой. И вот благодаря этой открытой крышке второго лунохода его ориентацию прекрасно видно на снимке LRO. http://lroc.sese.asu.edu/posts/699 Там есть интерактивная карта с возможностью масштабирования, координаты лунохода на снимке указаны.

- +0.01 / 4

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 11:10 |

Сообщение удалено

Liss

10 июл 2019 в 11:14

Liss

10 июл 2019 в 11:14

Отредактировано: Liss - 10 июл 2019 в 11:14

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 09:13 |

Сообщение удалено

Liss

10 июл 2019 в 11:14

Liss

10 июл 2019 в 11:14

Отредактировано: Liss - 10 июл 2019 в 11:14

|

|

Alexxey ( Слушатель ) |

| 09 июл 2019 в 22:55 |

Если, как Вы предполагаете "для успешности лазерной локации нужно было ориентировать луноходы на местности "мордой" к Земле", а для нормального функционирования СБ утром, луноходы на местности надо было ориентировать в то же самое время "мордой" на восток, то как Вы объясните такое явное заведомое противоречие, заложенное конструкторами при отправке Лунохода-2 в восточное полушарие? Саботаж? Глупость? У Вас есть версия?

Может всё проще?

"Передвижная лаборатория На Луне. Том 2": "Ориентация по углу места осуществлена за счет установки отражателя под определенным углом к горизонтальной плоскости лунохода, соответствующим заранее выбранным координатам места посадки."

Ю.Л. КОКУРИН, Л. А. ВЕДЕШИН "ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ЛАЗЕРНОЙ ЛОКАЦИИ ЛУНЫ": "Советские специалисты изготовили для лазерного отражателя пылезащитную крышку и установили его на специальных кронштейнах в передней части лунохода. Углы установки выбраны такими, чтобы обеспечить ориентацию отражателя на Землю путем разворота лунохода по азимуту. Ориентация производится перед началом лунной ночи, в течение которой осуществляется сеанс лазерной локации Луны"

Т.е. мы знаем, что ориентация УО на корпусе выбиралась заранее, исходя выбранного места посадки. Причём, если в первой цитате явно говорится только об угломестной ориентации, то у Кокурина чётко сказано: "Углы установки выбраны такими, чтобы ..." — во множественном числе. Логично выбрать углы установки такими, чтобы УО был направлен на Землю как раз в том положении Лунохода, в котором он должен штатно парковаться на ночь.

- +0.05 / 11

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 00:37 |

Цитата: Alexxey от 09.07.2019 22:55:27

Полностью с Вами согласен! Действительно, это было бы логично.

Версия? А зачем Вам моя версия? Почему бы Вам не обратиться в НПО им.Лавочкина? Дескать, так и так, пожалуйста, разъясните, почему было сделано именно так, а не более логично? Впрочем, если это не ловушка, то извольте, вот Вам моя версия: банальная несогласованность между отделами, помноженная на гипертрофированную секретность. Вся программа луноходов была военная, а потому секретная. В.Г.Довгань рассказывал, что когда он управлял луноходами, так об этом не знал никто - ни коллеги по службе, ни жена. Или вот история с топливом для испытания шасси луноходов на Камчатке, которая чуть не закончилась для Штейнберга тюрьмой... "А объяснять, что здесь идут важные работы по космической тематике, нельзя — все строго засекречено и оформлено как рядовой хоздоговор." http://www.vokrugsve…icle/7253/

Очень рекомендую замечательную книгу В.Чертока "Ракеты и люди"! Там таких примеров несогласованности действий между отделами целая куча приведена - то, что постфактум выглядит дико и нелепо, но таки эти ошибки были допущены...

- +0.01 / 4

-

|

|

Alexxey ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 08:32 |

А с чего Вы взяли, что было не так?

Прошу прощения, я не совсем удачно выразился. Версия у Вас уже и так есть. Правильный вопрос: "Как в Вашей версии объясняется возникновение заведомого противоречия, якобы заложенного в конструкцию Луноходов?"

Снова: откуда у Вас уверенность, что было сделано так, как Вы думаете, а не так, как логично?

Несогласованность? По-моему, это довольно мягкое определение для установки на АМС прибора, который заведомо никак в принципе не сможет работать. Ну ладно, давайте допустим, что такая "несогласованность" могла произойти с Луноходом-1. По-Вашему выходит, что "отдел", занимавшийся лазерной локацией, видя, что отклик от УО Лунохода-1 "ослаблен на порядок" (часть Вашей версии, опять-таки), дружно тупит и никому не приходит в голову выяснить причины этого, поинтересоваться в другом "отделе": а выполнены ли их требования по ориентации Лунохода, выявить произошедшую "несогласованность", сделать соответствующие выводы и исправить этот косяк на Луноходе-2. Нет, по Вашей версии, УО ставится на Луноход-2 точно также смотрящим по азимуту строго вперёд, что ещё более тупо, потому что при ориентации "мордой" на восток, Земля окажется позади него, в силу выбранного места приземления. Вам не кажется, что Ваша версия несколько натянута в этом месте?

С другой стороны, фактов, однозначно указывающих на то, что УО устанавливался по азимуту смотрящим точно вперёд, я у Вас не увидел. Рисунки и модели в музеях тут не особо убедительны. Тем более, что и там можно найти довольно много вариаций ориентации УО, в том числе по азимуту. Зато имеются следующие факты:

1. Как минимум, в угломестной плоскости УО ориентировался с учётом выбранного места высадки совершенно точно.

2. Из Кокурина несколько косвенно, но всё же достаточно определённо: выбирались "углы установки" на специальных кронштейнах, т.е. не только в угломестной плоскости, но и по азимуту.

3. Научные результаты ЛЛЛ.

Эти факты Вашей версии не только прямо противоречат, но и не требуют привлечения таких глупостей, как установка заведомо нерабочего прибора на АМС два раза подряд "по несогласованности отделов", или: "Лазеролокационщики ловят отражение не от УО Л-2, а от рядом расположенного склона кратера Бухта Круглая, очень удачно ориентированного по отношению к Земле." У Вас склон кратера самориентируется по отношению к Земле вместе с лунными либрациями? Или лазеролокационщики

- +0.10 / 14

-

|

|

Alexxey ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 09:53 |

Длительность отклика измеряется не в единичном выстреле, а при обработке серий. В первых опытах у Кокурина — из сотен выстрелов, в современных измерениях — из тысяч. Ни от какого естественного участка лунной поверхности, как бы удачно он не был в какой-то момент сориентирован по направлению к Земле, просто физически невозможно стабильно получать такие серии, как от точечного УО, просто в силу лунных либраций.

- +0.17 / 13

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 11 июл 2019 в 03:45 |

Цитата: Alexxey от 10.07.2019 09:53:57

Длительность отклика может быть измерена только в каждом конкретном выстреле, а усреднение по серии только несколько уточнит эту длительность и позволит оценить погрешность измерения длительности отклика. Если же наблюдается меньше 1 фотона на выстрел, то никакакая обработка по сериям не поможет измерить эту ширину - проблема, как я уже писал, в атмосфере. Неустранимая турбулентность в атмосфере привносит неравномерность тропосферной задержки порядка 1 нс (не путать со средней величиной тропосферной задержки!).

Насчёт лунных либраций. Дело в том, что там весьма сложная динамика этих либраций, и математическая модель либраций в сочетании с моделью приливной деформации Луны строилась именно исходя из данных обработки лазерной локации Луны. Таким образом произошла подгонка математической модели под лазерную локацию. В сочетании с усреднением по серии, с целью устранить шум, привносимый турбулентностью атмосферы, в результате стало казаться, будто бы отражение происходит от точечного источника. Поэтому говорить, будто бы либрация чего-то там доказывает в лазерной локации - методологически неверно. Так можно было бы говорить только в том случае, если бы математическая модель либрации была получена принципиально другим путём, например, из принципиально других экспериментальных данных.

Но вот по интенсивности отражённого сигнала не сходится. Интенсивность отражённого сигнала соответствует отражению от грунта и намного меньше расчёта для отражения от УО. Напомню: оптика - наука точная!

Единственный уголковый отражатель, про который я могу со всей уверенностью заявлять, что он работает строго в соответствии с расчётом - это отражатель на луноходе-1. При этом первый луноход стоит на равнине, на много километров от него нет никаких элементов лунного рельефа, отражение от которых можно было бы ошибочно принять за отражение от УО - ни гор, ни кратеров достаточного размера, ни разломов. Поэтому в случае первого лунохода гипотеза отражения от грунта уверенно опровергается.

- +0.01 / 2

-

|

|

Alexxey ( Слушатель ) |

| 11 июл 2019 в 12:03 |

Сообщение удалено

Alexxey

11 июл 2019 в 12:35

Alexxey

11 июл 2019 в 12:35

Отредактировано: Alexxey - 11 июл 2019 в 12:35

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 11:01 |

Виталий Геннадьевич, Вы наведите порядок в своей версии, пожалуйста.

Потому что если крышка сейчас открыта и видна на снимках LRO в такой степени, что можно увидеть Л2 как продолговатый объект и определить азимут его продольной оси, то она не может одновременно стоять почти вертикально фотоэлементами на Солнце, как следует из слов Довганя.

- +0.09 / 8

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 23:11 |

Цитата: Liss от 10.07.2019 11:01:01

В моей теории всё в порядке. Не в порядке с Вами. Как я уже говорил, я не знаю, как объяснить Вам очень простые вещи, например, чем 7 мая отличается от 10 мая. Согласно слов Довганя, когда Солнце появлялось над лунным горизонтом (например, 7 мая 1973 г.), Довгань поднимал крышку с фотоэлементами вертикально и ещё примерно земные сутки заряжал аккумуляторы, прежде чем куда-то ехать. Происшествие в кратере произошло 9 мая 1973 г. 10 мая луноход-2 уже никуда не ехал, поскольку аккумуляторы были почти разряжены, а Довгань пытался хоть как-то подзарядить аккумуляторы, ориентируя луноход на Солнце, которое к этому времени поднялось уже на 30 с лишним градусов над горизонтом. Вот любой здравомыслящий человек уже давно бы понял, что для этого надо крышку откинуть назад на вот эти же 30 градуса (примерно), но в силу неизвестных мне причин, с которыми я не хочу разбираться, Вы этого понять не в состоянии, вместо этого интерпретируете мои слова и слова Довганя каким-то странным образом. Вы действительно не понимаете, что в силу движения Луны Солнце перемещается по лунному небу?

- +0.01 / 2

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 11:13 |

Слово "нерелевантно" было адресовано Вам, и ни разу не является хамством. Оно означает, что слова Вячеслава Георгиевича к обсуждаемой ситуации отношения не имеют.И давайте Вы не будете изображать из себя д'Артаньяна и рассказывать остальным, что они не совсем д'Артаньяны.

Для Вашего сведения сообщаю, что с Вячеславом Георгиевичем Довганем я имел честь познакомиться свыше 20 лет назад, а в последний раз разговаривал с ним сегодня, хотя и по другому вопросу. Мой пока еще начальник И.А.Маринин состоит с ним в одной Академии космонавтики, где В.Г. многие годы является председателем ревизионной комиссии, и регулярно с ним общается. И пока редакция НК сидела не за забором с охраной, Вячеслав Георгиевич был у нас частым и желанным гостем.

.

Более, того, само имя Довганя было впервые названо в НК №24, 1995:

ЦитатаДля управления луноходом отобрали 11 офицеров (в порядке распределения по экипажам):

командиры - Николай Еременко, Игорь Федоров,

водители - Габдухай Латыпов, Вячеслав Довгань,

штурманы-навигаторы - Константин Давидовский, Викентий Самаль,

бортинженеры - Леонид Мосензов, Альберт Кожевников,

операторы остронаправленной антенны - Валерий Сапранов, Николай Козлитин,

резервный водитель и оператор - Василий Чубукин.

И у нас же был опубликован указ Президента РФ Ельцина Б.Н. от 21 февраля 1996 г. №246 о награждении его и его коллег орденом Почета.

- +0.11 / 10

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 11:26 |

Сожалею, удалил по ошибке ответ.

Естественно, не фиксируется, но это и не нужно. Я понимаю, что Вам хочется иметь временной профиль отраженного сигнала, чтобы убедиться в наличии лазерного отражателя. Но это Ваши личные тараканы, а специалисты – пионеры в этой области, что Фоллер, что Кокурин, что Калам, такой задачи перед собой не ставили.

Им было нужно точно определить расстояние до конкретной точки на поверхности Луны. Не с точностью в 200 метров, как от дна кратера Фламмарион, а единицы метров и лучше.

Необходимым для этого условием является практически точечная отражающая мишень – блок лазерных отражателей.

Факт получения отклика от него, а не от грунта, доказывается отсутствием разброса времен хода сигнала туда и обратно для отдельных принятых фотонов, который был бы неизбежен при отражении от грунта.

- +0.16 / 8

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 12:00 |

Ну отчего же нет. Есть официальная публикация:

Science. 1969 Oct 3; 166 (3901): 99-102.

Laser beam directed at the lunar retro-reflector array: observations of the first returns.

Faller J, Winer I, Carrion W, Johnson TS, Spadin P, Robinson L, Wampler EJ, Wieber D.

Есть и от второй команды из обсерватории МакДональд:

Science. 1970 Jan 23; 167(3917): 368-70.

Apollo 11 Laser Ranging Retro-Reflector: Initial Measurements from the McDonald Observatory.

Alley CO, Chang RF, Curri DG, Mullendore J, Poultney SK, Rayner JD, Silverberg EC, Steggerda CA, Plotkin HH, Williams W, Warner B, Richardson H, Bopp B.

- +0.14 / 7

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 14:13 |

Ну что ж, давайте обсудим и этот вопрос.

В своем докладе "Методы и способы телеоператорного управления Луноходами" (март 2013, см. https://www.kik-sssr.ru/10.7.7_Pressa_4_Lunohod.htm ), В.Г.Довгань сообщает:

ЦитатаВ третий лунный день он совершил переход в восточном направлении к «Борозде Прямой». Продолжая двигаться на восток, пройдя с 9-го по 23-е марта 16533 км, луноход подошёл к разлому.

В четвёртом лунном дне луноход начал осторожно приближаться к нему, подходя до расстояния 50 м от его края. На экранах замаячили камни размером в 1-2 м примерно одинаковой призматической формы с острыми углами, отличаясь от тех россыпей, которые были вблизи предыдущих кратеров.

В дальнейшем были выполнены подробные научные исследования этого интересного образования.

13-18 апреля луноход обогнул разлом с юга и вышел на его восточную границу. Ниже каменного «бордюра» крутизна стенок борозды увеличивалась и достигала 30-35 градусов, а склоны были покрыты крупными глыбами и камнями.

Таким образом, в этой части кратера Лемонье с помощью лунохода установлен выход коренных скальных пород интересного тектонического образования - региональную трещину сжатия Борозду Прямую. С 8-го по 23-е апреля луноход прошёл 8600 км.

8 мая «Луноход-2» приступил к выполнению программы пятого лунного дня. 9 мая луноход возобновил движение и отошел от разлома, а затем двинулся на северо-восток по направлению к ближайшему выступу береговой линии горноматерикового массива Тавр.

10 мая расчёт И. Фёдорова в сложных местах для проходимости лунохода (к тому же, Солнце стояло в зените, тени практически отсутствовали) продолжал движение, останавливаясь для получения стереоскопических панорам.

В какой-то момент луноход неожиданно съехал в кратер. Водитель своевременно выдал команду «Стоп». Такая ситуация для экипажа была не новой, волнений не вызывала, т.к. методы выхода из кратеров были неоднократно отработаны. И, конечно, надо помнить, что навигационная система не функционировала.

К тому же, местный горизонт не просматривался, т.к. телекамера «смотрела» в дно кратера, включение телефотометров для получения панорам, как уже это было ранее, ничего не изменило бы.

Командир, обсудив с экипажем сложившуюся ситуацию, принимает решение: снять защиту по току, поднять 9-е колесо, закрыть панель солнечной батареи (для не допущения попадания реголита на фотоэлементы при возможном соприкосновении её с лунной поверхностью), выдать команду «Назад» и по колее выйти из кратера. Это решение он и доложил группе управления, которая приняла решение панель не закрывать. И, к большому сожалению, так и получилось. Когда вышли на ровную площадку, увидели на мониторах следы входа в небольшой, но глубокий кратер и выхода из него. После просмотра от полученной боковым телефотометром панорамы программу сеанса решили продолжить. К концу сеанса бортинженер доложил о падении величины зарядного тока. Все предпринятые предложения группы управления по удалению реголита с панели закончились безрезультатно. Кстати, американские астронавты «Аполлона-11», по их сообщению, не смогли удалить лунную пыль, попавшую на оптику фотокамеры.

Перед окончанием зоны радиовидимости экипаж решил выставить луноход в направлении на восток, понимая, что его активная деятельность заканчивается, но надо оставить возможность работы с уголковым отражателем. Панель солнечной батареи оставили в открытом положении. За это время луноходом было пройдено около 800 м. 11 мая луноход на связь не вышел. Там наш «Луноход-2» и остался.

3 июня было передано сообщение ТАСС о завершении работ с луноходом. Это был «официальный некролог».

В конце этой длинной цитаты мы видим, что экипаж принял специальные меры для ориентации отражателя в работоспособное положение. Как это совмещается с выставкой лунохода в направлении на восток – вопрос не ко мне. Вероятно, тов. Насенник все-таки чего-то не понял.

Хуже другое.

Командир экипажа Игорь Леонидович Федоров, выступая 17 ноября 2015 г. на заседании НТС ВНИИтрансмаша (фрагмент выступления – по второй Вашей ссылке), сообщил, что происшествие с попаданием в кратер имело место в 411-м сеансе связи, то есть в 11-м сеансе 4-го лунного дня. Такой правило нумерации сеансов подтверждает и В.Г.Довгань, и оно же очевидно и из официального отчета п/я Г-4149 (РНИИ КП, РКС) "Радиотехнический комплекс автоматических станций Луна-21 и Луноход-2" за подписями Л.И.Гусева и М.С.Рязанского (см., напр., лист 20).

Из этого же документа мы знаем, что 4-й лунный день продолжался с 8 по 22 апреля (лист 24) и знаем даты двух сеансов: 402 – 9 апреля и 406 – 13 апреля (лист 68). Из этого логично заключить, что 411-й сеанс с заездом в кратер и выездом из него имел место 18 апреля, а вовсе не 10 мая, как помнилось Довганю. И после этого луноход еще дорабатывал несколько последних земных суток 4-го лунного дня, пережил четвертую лунную ночь и часть пятого лунного дня.

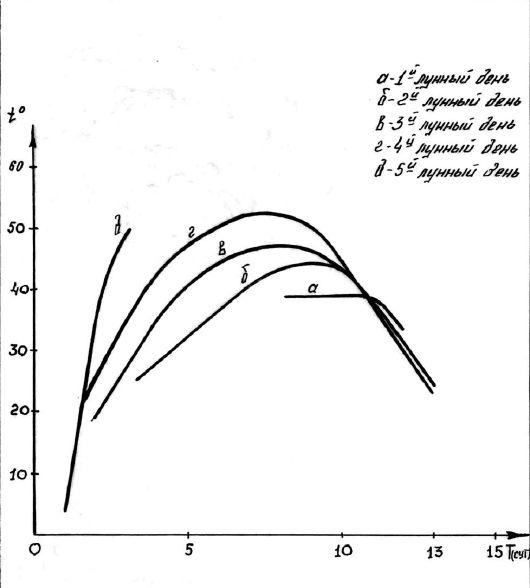

Пятый лунный день начался 8 мая и включал три сеанса: 501, 502 и 503. Последний имел место 10 мая (лист 24) и закончился аварийным выключением бортовых систем в 15:25 ДМВ из-за подъема температуры до 43-47°C, нехарактерного для столь ранней части лунного дня (см. график лист 57). В последующие земные дни включить бортовые системы и войти в связь с "Луноходом-2" не удалось.

Как следствие, нам приходится признать, что сделанное В.Г.Довганем описание событий прямо противоречит свидетельству его же командира, а следовательно, к его свидетельствам об управлении "Луноходом-2" и о принимаемых при этом решениях нельзя подходить с абсолютным доверием.

- +0.18 / 11

-

|

|

Alexxey ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 16:05 |

Цитата: Liss от 10.07.2019 14:13:13

Это если выражаться очень осторожно. Вообще-то, эта цитата — гвоздь в крышку гроба теории Виталия, в фундаменте которой лежит якобы "невозможная" для локации ориентация УО Лунохода-2. А оно вон оно как, оказывается: под занавес луноход ориентировали уже лишь исключительно из соображений обеспечения возможности работы с уголковым отражателем, и ориентация эта оказалась, внезапно — на восток.

- +0.04 / 14

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 11 июл 2019 в 08:55 |

Цитата: Alexxey от 10.07.2019 16:05:57

Это если выражаться очень осторожно. Вообще-то, эта цитата — гвоздь в крышку гроба теории Виталия, в фундаменте которой лежит якобы "невозможная" для локации ориентация УО Лунохода-2. А оно вон оно как, оказывается: под занавес луноход ориентировали уже лишь исключительно из соображений обеспечения возможности работы с уголковым отражателем, и ориентация эта оказалась, внезапно — на восток.

[/quote]

Ерунда. Никакой это не "гвоздь в крышку".

1) По ориентации лунохода на местности - источником является В.Г.Довгань. Его показания соответствуют снимку LRO и астросимулятору Stellarium: "Луноход-2" стоит мордой на восток по азимуту 100-110 градусов.

2) По лазерной локации ни В.Г.Довгань, ни И.Л.Фёдоров источниками не являются. Я их прямо об этом спрашивал. Они даже толком не знают, где там эти уголковые отражатели стоят, да и им эта вся лазерная локация глубоко до лампочки, поскольку перед экипажами никто такой задачи не ставил. Почему - точно не знаю, свою версию высказал: несогласованность между разными подразделениями, осложнённая военной секретностью.

3) По расположению уголковых отражателей на корпусе источниками являются конструкторы из НПО им.Лавочкина. Я общался с В.П.Долгополовым и Р.В.Комаевым. Была у меня мысль пообщаться и с О.Г.Ивановским, но я пообщался только с его дочкой, которая сказала, что Олег Генрихович уже совсем старенький и никакого толку от общения не будет. Так что тут информация такая: уголковые отражатели стоят на "морде" луноходов с наклоном строго вперёд по курсу. Видимо, конструкторы предполагали, что водители сориентируют луноходы на Землю, но почему-то этот вопрос остался непроработанным.

Опять же из-за всё той же секретности лазеролокационщики из КрАО не могли устроить "круглый стол" с экипажами и конструкторами, чтобы выяснить в чём дело. Лазеролокационщики дали своё объяснение по результатам локации первого лунохода: плохое нацеливание телескопа на уголковый отражатель. Из-за этого проблема осталась локализованной в КрАО, ни у кого и не возникло никаких вопросов ни к конструкторам, ни к экипажам. Соответственно, не возникло повода для изменения внесения изменений в конструкторскую документацию для второго лунохода, чтобы развернуть УО на Землю при ориентации лунохода на восток. Как я уже упоминал, в книге Чертока "Ракеты и люди" таких примеров несогласованности - масса.

- +0.01 / 2

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 10 июл 2019 в 23:21 |

Согласно приведенной Вами ссылке на фрагмент выступления И.Л.Федорова ( https://www.youtube.com/watch?v=yKW0CYIBy9A ), происшествие в кратере имело место 18 апреля, так что все Ваши построения по этому поводу не имеют никакого сходства с действительностью.

- +0.14 / 9

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 11 июл 2019 в 00:16 |

Цитата: Liss от 10.07.2019 23:21:32

И тут Вы неправы, впрочем, и я неправильно понял слова В.Г.Довганя. Фёдоров дату не называет. Дату 9 мая называл В.Г.Довгань:

Со вторым история получилась глупая. Четыре месяца он уже находился на спутнике Земли. 9 мая я сел за штурвал. Мы угодили в кратер, навигационная система вышла из строя.

Как выбираться? Не раз мы уже попадали в подобные ситуации. Тогда просто закрывали солнечные батареи и выбирались. А тут - в группе управления новые люди. Они и приказали не закрывать и так выбираться. Мол, закроем, и не будет откачки тепла из лунохода, приборы перегреются.

Мы не послушались и попробовали выехать так. Зацепили лунный грунт. А лунная пыль такая липкая. А тут еще приказывают закрыть панель солнечной батареи - мол, пыль сама по себе и осыплется. Она и осыпалась - на внутреннюю панель, луноход перестал получать подзарядку солнечной энергией в необходимом объеме и постепенно обесточился. 11 мая сигнала от лунохода уже не было.

Впрочем, Ваши инсинуации всерьёз рассматривать не стоит, поскольку слова В.Г.Довганя полностью соответствуют снимку LRO и астросимулятору Stellarium. Вот ещё слова В.Г.Довганя:

"Луноход-2" тоже нашли. Причем нашли с американского орбитального спутника-разведчика, который был запущен в прошлом году, в июне. Кстати на Луне находится и наш прибор по определению воды. Спутник сфотографировал как места посадки "Апполонов", так и наших "Луны-17", и наши "Луноход-1" и "Луноход-2". Их интересует только вопрос о том, почему у "Лунохода-1" светлое пятно на фотографии, а у "Лунохода-2" - черное. Но они забыли о том, что на "Луноходе-2" мы не закрыли панель солнечной батареи. Это был день, когда мы уходили. Поэтому он стоит с открытой панелью солнечной батареи, но тоже смотрит на восток.

http://rus.ruvr.ru/r…09906.html

Дополню словами командира экипажа Игоря Леонидовича Фёдорова: "Задачи по оптимальному ориентированию лазерного отражателя при уходе в лунную ночь никто не ставил и соответственно не выполнялось." (из личной переписки в фейсбук).

Update: перечитал сейчас описание этого события в книге В.Г.Довганя "Лунная одиссея отечественной космонавтики. От "Мечты" к луноходам." На с.246 есть описание 411 сеанса, из которого следует, что луноход-2 угодил в кратер 20 апреля в 05:05:11 (видимо, по московскому времени). Выехали из кратера на ровную площадку в 05:17:10 (стр.248). Солнце зашло за лунный горизонт 22 апреля примерно в 15 часов по московскому времени, но в том месте могло стемнеть несколько раньше.

Следующий лунный день в Бухте Круглой начался не 7 мая. Там на восток от лунохода - высокие склоны, окружающие Бухту Круглую. Так что солнечные лучи осветили луноход значительно позже, когда Солнце поднялось над склонами. 9 мая Довгань сел за управление луноходом, но угодил в кратер луноход раньше - 20 апреля.

- +0.01 / 2

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 11 июл 2019 в 10:28 |

Принято, спасибо. И понятно, что после 411-го сеанса (возможно, после 412-го, если он был) экипаж развернул Л2 носом на восток, чтобы поутру как можно скорее начать зарядку АБ. Тут все логично и понятно.

А далее 8 мая начинается пятый лунный день. 9 мая в 502-м сеансе Федоров и Довгань вели Л2 по маршруту ("луноход возобновил движение и отошел от разлома, а затем двинулся на северо-восток по направлению к ближайшему выступу береговой линии горноматерикового массива Тавр"), словно никакого инцидента в ночь на 20 апреля и не было. 10 мая "расчёт И.Фёдорова в сложных местах для проходимости лунохода (к тому же, Солнце стояло в зените, тени практически отсутствовали) продолжал движение, останавливаясь для получения стереоскопических панорам". Действительно, в отчете РКС значатся две панорамы от 10 мая (лист 54).

И на фоне этой штатной работы был отмечен быстрый подъем температуры. Не знаю, какого конкретно прибора, но график на листе 57 отчета показывает явно аномальный рост в пятый лунный день по сравнению с предыдущими.

Поэтому 10 мая сеанс 503 был аварийно прерван, и борт выключен. Если при этом и были надежды, что он охладится и восстановит работоспособность, то вряд ли серьезные, тем более что причину происходящего уже давно поняли. При этом не было абсолютно никакой необходимости тратить время на то, чтобы повернуться носом на восток – Солнце было уже на высоте 45° или около того, да и крышку с солнечной батареей оставили открытой. Намного более вероятно, что либо ориентация осталась "как была", то есть на север, либо действительно в последний момент развернули отражателем в сторону Земли.

P.S. Все-таки Вы бы отвечали в ветку, а не неизвестно куда. Так намного труднее реагировать, да и остальные участники Вас не видят.

- +0.13 / 6

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 11 июл 2019 в 11:02 |

Цитата: Liss от 11.07.2019 10:28:47

Я жму "ответить" на конкретное сообщение, оно при этом цитируется.

Ну какое ещё может быть "вероятно"?

Вот снимок LRO:

Отсюда: http://lroc.sese.asu.edu/posts/699

The main rover body is labeled B, the open lid is labeled L and the instrument suite on the front of the rover is labeled I.

Lunokhod 2 rover parked facing southeast with the lid still open.

Полностью совпадает со словами Довганя, которые полностью соответствуют моделированию в Stellarium.

- +0.01 / 2

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 11 июл 2019 в 12:14 |

Цитата: Виталий Насенник от 11.07.2019 12:02:35Я жму "ответить" на конкретное сообщение, оно при этом цитируется.

Ну какое ещё может быть "вероятно"?

Вот снимок LRO:

Отсюда: http://lroc.sese.asu.edu/posts/699

The main rover body is labeled B, the open lid is labeled L and the instrument suite on the front of the rover is labeled I.

Lunokhod 2 rover parked facing southeast with the lid still open.

Полностью совпадает со словами Довганя, которые полностью соответствуют моделированию в Stellarium.

Тут, вероятно, проблема в том, откуда Вы отвечаете. Если из https://glav.su/forum/1/682/messages/last/#last , то все нормально, а если из какого-то другого места, то в ветку Ваши сообщения не попадают. Одно вот случайно попало на ветку на 4317-й странице, а остальные ушли в молоко.

Насчет ориентации Л2 – тут, как мы выяснили за два последних дня, спорить осталось о двух интерпретациях.

(1) Сам Довгань пишет, что экипаж преднамеренно развернул Л2 носом на восток для того, чтобы с отражателем можно было работать:

ЦитатаСледующий сеанс (№503) начался 10 мая в 15 ч 08 мин. Высота Солнца 34 градуса. Задача сеанса: движение в северо-восточном направлении к подножию материкового склона. Но в 15 ч 16 мин поступил доклад бортинженера о повышении температуры в приборном отсеке лунохода до 47 градусов. Ясно, что уже перегреваемся. Экипаж решил найти горизонтальную площадку и выставить луноход в направлении на восток, понимая, что его активная деятельность заканчивается, но надо оставить возможность работы с уголковым отражателем. Развернулись и выключились в 15 ч 22 мин 50 с со слабой надеждой, что в следующем, 504 сеансе луноход на наши сигналы откликнется. Не откликнулся. И это был конец работы.

(2) И Вы говорите, что экипаж развернул Л2 на восток, но при этом отражатель не мог использоваться.

Вопрос: так кому мы должны верить?

- +0.08 / 9

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 12 июл 2019 в 03:12 |

Цитата: Liss от 11.07.2019 12:14:54

Мне на почту прилетает уведомление со ссылкой на конкретное сообщение. Вот по этой ссылке я и отвечаю.

Насчёт "верить". Если верить - совершенно неважно кому. Моё мнение: никому и ничему верить нельзя. Вообще не должно быть в мировоззрении такого понятия "верить". Надо знать, думать, проверять, сопоставлять, перепроверять... Существуют шумы, побочные эффекты, ошибки, добросовестные заблуждения, наглое жульничество, когнитивные искажения - вот со всем этим багажом надо уметь разбираться. Вы же предпочитаете не разбираться вовсе, а найти себе авторитета, которому верить. Тут наши мировоззрения настолько расходятся, что я ничего Вам объяснить не смогу.

- +0.01 / 2

-

|

|

Alexxey ( Слушатель ) |

| 11 июл 2019 в 12:35 |

Вы пытаетесь играть словами, и что-то подсказывает мне, что Вы лишь делаете вид, будто бы не понимаете о чём идёт речь. Понятие "длительность отклика" к единичному выстрелу в данном случае вообще неприменимо и лишено смысла, а когда мы говорим "длительность отклика" в отношении серии, то имеем в виду характеристики распределения времён откликов множества выстрелов. Турбулентности в атмосфере, также как и масса других эффектов — от ненулевой длительности зондирующего импульса (неопределённости момента испускания каждого отдельного фотона), до аппаратурной погрешности измерения интервала времени, — безусловно оказывают влияние на характеристики этого распределения, но никак не могут помешать нам их измерять.

Это чистой воды демагогия. Какой бы ни была природа и динамика либраций, факт состоит в том, что любая естественная площадка на поверхности Луны постоянно меняет свой наклон относительно направления на Землю в пределах нескольких градусов. Этого факта достаточно для понимания и констатации простого следствия: даже идеальной формы площадка размером в несколько километров на лунной поверхности будет постоянно менять глубину своего рельефа в направлении на Землю на сотни метров, что внесёт разброс во временах распространения фотонов, отразившихся от разных точек этой площадки порядка микросекунд — на три порядка больше, чем турбулентность в атмосфере, которая Вас так беспокоит. Даже если нам повезёт провести опыт со сфероконически идеальной площадкой в максимально удачный момент времени, когда расстояние от всех её точек до обсерватории будет идеально равным, и мы получим картинку распределения времён откликов, подобную той, что получается от УО:

мы попросту не сможем повторить этот опыт уже даже на следующий день.

Никакая разумная математическая модель не в состоянии подогнать отклики от естественного ландшафта с принципиально неустранимой неопределённостью из-за естественной глубины ландшафта порядка микросекунд в компактное распределение с пиком порядка наносекунд.

ПС. Вы пишете ответы из режима чтения отдельного треда форума. При этом Ваш ответ появляется только в треде, и в общий форум не попадает. Лучше отвечать на сообщения отсюда: https://glav.su/forum/1/682/unread-message/#unread

- +0.01 / 14

-

|

|

Alexxey ( Слушатель ) |

| 11 июл 2019 в 14:02 |

Но не по ориентации УО на луноходе.

А также, его показания недвусмысленно говорят нам, что окончательная ориентация Лунохода-2 производилась с целью обеспечения возможности лазерной локации.

Зато специалисты по лазерной локации являются источником по лазерной локации. И специалисты эти говорят, что: а) отклики от УО Л-2 были получены и б) отклик от УО невозможно спутать с откликом от естественного ландшафта (причём не обязательно быть специалистом, чтобы с очевидностью понять, почему это так).

Постановка задачи обеспечить ту или иную селенографическую ориентацию Лунохода (в том числе для обеспечения лазерной локации) не требует посвящения экипажа в тонкости лазерной локации, и даже знания экипажем "где там эти уголковые отражатели стоят" — тоже не требует.

Установка на АМС два раза подряд заведомо неработоспособного прибора "по несогласованности отделов" — это очень натянутая версия, не подкреплённая ничем, кроме общих рассуждений.

И где их слова про расположение уголковых отражателей на корпусе?

Какие фактические подтверждения этому у Вас есть?

Это всё уровень очень натянутых фантазий.

- -0.02 / 16

-

|

|

Виталий Насенник ( Слушатель ) |

| 12 июл 2019 в 04:13 |

Цитата: Alexxey от 11.07.2019 14:02:03

Демагогией занимаетесь Вы, а не я. Таки надо быть не просто специалистом, а очень въедливым специалистом с особым складом ума, примерно, как у следователя или прокурора, чтобы разобраться и понять, в чём ущербность методики, позволяющая лазеролокационщикам (добровольно?) заблуждаться. Мне потребовалось более 250 научных статей и книг по лазерной локации вообще, лазерной локации конкретно Луны и оптическим свойствам лунного грунта, чтобы разобраться.

Прочитайте пояснения в моей статье https://vitaly-nasen…61668.html к вот этой иллюстрации.

Цитата: Alexxey от 11.07.2019 14:02:03

Прибор заведомо работоспособный. Просто те конструкторы, которые проектировали узел крепления УО на корпусе лунохода, предполагали, что луноход сориентируют мордой на Землю, а в реальности водители луноходов так не делали. И по причине банальнейшей несогласованности, множество примеров коей приведено в книге Чертока "Ракеты и люди", эта ошибка не была исправлена. (Прочитайте книгу Чертока, наконец! Может, меньше будете гнать про "натянутость" версии...) Например, на третьем луноходе (точнее, четвёртый - совсем первый луноход погиб при неудачном запуске ракеты, поэтому номера не получил) - это который настоящий лётный экземпляр, который не полетел, а теперь демонстрируется в музеях, уголковый отражатель всё так же закреплён на морде с наклоном строго вперёд по курсу. Почему? (Мне Ваш ответ на этот вопрос не нужен, я его задаю, чтобы Вы сами для себя разобрались и сами себе дали ответ на него.)

Цитата: Alexxey от 11.07.2019 14:02:03

Я давно уже от них домогаюсь статьи, например, в "Вестнике НПО им.Лавочкина" (между прочим, реферируемое научное издание), чтобы мне было, на что ссылаться. Но они почему-то всё никак не пишут, а у меня нет никакого способа заставить их это сделать. Ну что, мне им денег предложить, что ли? Тогда ваша братия заорёт, что я их подкупил. Вы можете сами повторить мой путь: найти сайт НПО им.Лавочкина, найти там контактный телефон, позвонить по нему, спросить телефон отдела кадров или канцелярии, там представиться, объясниить цель звонка и попросить контактный телефон В.П.Долгополова и поговорить с ним. Мне дали, я пообщался. Если Вы не глухой или немой, то и Вам ничто не мешает так же сделать.

- +0.01 / 2

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 12 июл 2019 в 13:14 |

Сочувствую, но Ваши построения основаны именно что на вере в два положения, ни одно из которых Вы доказать не можете:

(1) На "Луноходе-2" отражатель стоял в передней части корпуса, а поэтому его надо было наводить на Землю разворотом носом на юго-запад;

(2) Довгань в последнем сеансе (503-м, как мы теперь знаем) зачем-то повернул умирающий аппарат носом на восток, якобы для заряда, хотя Солнце стояло уже высоко и никакой необходимости в этом не было.

Между тем сам Вячеслав Георгиевич в книге, где учтены все предыдущие косяки и наконец четко расписано по дням и часам, когда зачерпнули грунт, а когда перегрелись, утверждает, что в последний момент аппарат развернули в положение, благоприятное для использования отражателя.

И пока Вы не перебьете это свидетельство старшими козырями, Вашим рассуждениям грош цена. Ибо

- +0.06 / 7

-

|

|

Alexxey ( Слушатель ) |

| 12 июл 2019 в 15:51 |

Лучше бы Вы прочитали одну, но поняли бы о чём в ней говорится.

Разумеется я читал эту околесицу.

Цитата...при локации в стороне от субтерральной точки поверхность Луны существенно неперпендикулярна лучу, стало быть, отражённый сигнал размазывается во времени,

Это почти верно.

Цитатаа временной фильтр (temporal filter) вырезает из него только те фотончики, которые соответствуют ожидаемому результату.

А это — бред!

1. Temporal filter — это просто строб, разрешающий/запрещающий регистрацию фотонов в окрестностях ожидаемой дальности до цели. Иными словами: очевидно, что нет никакого смысла включать регистрацию фотонов в приёмнике немедленно после испускания зондирующего импульса — фотонам нужно секунду с лишним лететь к Луне и столько же обратно. Если за это время мы что-то и зарегистрируем, то это будет заведомо шумовой отклик. Из аналогичных соображений время регистрации следует ограничить сверху. Вот эти временные ворота — это и есть Temporal filter. Имея плохую (неточную) теорию движения/вращения Луны/Земли и несовершенную аппаратуру эти ворота приходится выставлять побольше, с уточнением теории и улучшением аппаратуры их можно уменьшать. Можно ошибиться с выбором длительности строба, можно ошибиться с выбором его положения на временной оси, но невозможно заставить фотоны "скучковаться" внутри этого строба в компактный пик. Нету у "temporal filter" для этого никакой физической возможности — он просто включает регистрацию в момент t1 и отключает в момент t2.

В рассматриваемом Вами случае: "при локации в стороне от субтерральной точки поверхность Луны существенно неперпендикулярна лучу, стало быть, отражённый сигнал размазывается во времени" — отклик после "temporal filter" так и останется размазанным, строб просто вырежет из него некий участок хаотически разбросанных точек без какого-либо выраженного пика.

2. Непосредственно по Вашей картинке:

Чтобы такое имело место в реальности, Вам нужно направить на Луну команду негров с лопатами, которые на площадке в несколько км в поперечнике аккуратно подрихтовали бы ландшафт, с тем чтобы высоты, соответствующие этим Вашим красным чёрточкам стали существенно преобладать по сравнению с соседними. Т.е. если Вы захотите получить отклик, подобный тому, что на картинке, которую Вы привели у себя в статье:

то на Вашей мифической площадке высо́ты с некоторым конкретным значением X должны неким волшебным образом встречаться существенно (в десятки раз) чаще, чем высоты X ± полметра, метр, два, три, десять... и т.д. до границ строба. Без негров это фантастика.

3. Но даже и могучая команда негров Вас не спасает. Почему — объяснил в предыдущем посте. Даже если негры соорудят Вам идеальную плоскость размером в несколько км, и даже если выведут "фрагмент сферы с радиусом 380 000 км и с центром примерно в центре Земли." — получить отклик как на картинке выше, Вы сможете лишь в идеально подобранный момент времени, когда эта площадка будет ориентирована на Землю идеальным образом. На следующий же день (или за день до этого) Вы получите равномерно размазанный по всему стробу отклик, потому что площадка Ваша наклонится в среднем на градус с лишним, что приведёт к разности расстояний от краёв площадки (скажем, пятикилометровой) до обсерватории более 100 м, или, во временной области — почти втрое больше, чем 120 нс строб.

Не забывайте честно добавлять к таким рассуждениям "ИМХО".

Во-первых, это неверно. На Луноходе-3 из музея УО направлен отнюдь не "строго вперёд по курсу":

Во-вторых, музейный экспонат — это вовсе не стопроцентная гарантия того, что в реальный полёт аппарат отправился бы именно в точно такой же конфигурации, даже если этот экспонат изготовлен из реального лётного экземпляра.

В-третьих, вариации расположения УО на Л-1 и Л-2 на различных рисунках и моделях очень существенно различаются — и не только по высоте, вылету, наклону, но и по азимуту:

Иными словами: ссылаться Вам не на что. При этом, Вы последовательно и упорно игнорируете (фильтруете) факты, про которые ссылаться очень даже есть куда: например о том, что крепление УО было регулируемым и углы его установки выбирались заранее, исходя из планируемого места высадки; или о том, что ориентация Л-2 на окончательной стоянке выбиралась исходя из возможности лазерной локации. Какой-то "temporal filter", не иначе, заставляет Вас слепнуть в этих местах, но зато почему-то быть безусловно уверенным в своей целиком сфероконической версии о "глупеньких лазеролокационщиках", которые сначала упороли охулиарды народных денег в оборудование специальной обсерватории с лазерами, телескопами и кучей электроники, но как-то почему-то не догадались поинтересоваться у конструкторов: а как, собственно, их прибор будет присобачен к Луноходу. Ну а потом десятилетиями этот свой прибор лоцировали, обеспечивая научные результаты в самых разных областях — от геофизики и селенологии до астрономии и космологии, — но почему-то ни им, "глупеньким лазеролокационщикам", ни прочей научной публике, вовсю пользующейся данными этих измерений — тоже, вероятно, поголовно глупенькой, — так и не пришло в голову, что страдают они какой-то фигнёй.

И на всё это великолепие у Вас: не очень, прямо скажем, грамотные рассуждения о технической стороне лазерной локации, плюс круглый ноль в качестве фактов, на которые Вы могли бы сослаться. ИМХО — так себе теория.

- 0.00 / 22

-

|

|

photo_vlad ( Слушатель ) |

| 12 июл 2019 в 16:05 |

Цитата: Alexxey от 12.07.2019 15:51:52

Я просто в восторге от такой защищанской наглости!

Аргументировать техническими особенностями не летавшего никуда Лухода-3.

Это неописуемо и достойно не одного канделябра по наглой защищанской физиономии, а, как минимум, двух.

Вот так они и защищают!

- +0.01 / 21

-

|

|

Alexxey ( Слушатель ) |

| 12 июл 2019 в 16:21 |

Обидно, что восторгаться Вашими ... э-э-э ... скажем, особенностями восприятия действительности, возможности уже никакой нету — абсолютно ничего нового.

Смотрим в книгу — видим фигу.

Смотрим в книгу — видим фигу. Виталий Насенник: Например, на третьем луноходе (точнее, четвёртый - совсем первый луноход погиб при неудачном запуске ракеты, поэтому номера не получил) - это который настоящий лётный экземпляр, который не полетел, а теперь демонстрируется в музеях, уголковый отражатель всё так же закреплён на морде с наклоном строго вперёд по курсу.

Alexxey: Во-первых, это неверно. На Луноходе-3 из музея УО направлен отнюдь не "строго вперёд по курсу"

Ноучный блогир: Аргументировать техническими особенностями не летавшего никуда Лухода-3.

Это неописуемо и достойно не одного канделябра по наглой защищанской физиономии, а, как минимум, двух.

Так тупо опровергать умеют не только лишь все.

- +0.03 / 18

-

|

|

Liss ( Слушатель ) |

| 29 авг 2020 в 09:21 |

Это скверно. На вопрос об отклике продолжительностью в единицы наносекунд, возможном только от точечного отражателя, Вы, подобно незабвенному юзеру ДальнийВ, зажмурились и оглушительно промолчали. Не хотелось бы думать, что это все, что Вы можете сделать..

- +0.10 / 14

-